Предлагаемая комплексная методика оздоровления представляет собой адаптированный к условиям нашего региона синтез древних восточных систем (Йога, Ци-гун) и современных западных. гигиенических школ (Г. Шелтон, П. Брэгг, Н. Уокер) в сочетании с отечественными разработками (П. Иванов, К. Динейка, Г. Шаталова и др.),

Отличительной чертой предлагаемой методики является доступность (контингент от 6 лет и старше) и эффективность (улучшение состояния здоровья в 80-90% случаев). Для использования комплексной методики оздоровления не требуется капиталовложений, используются дешевые продукты питания. После освоения 12-дневной программы возможно самостоятельное использование методов естественного оздоровления. Поэтому сегодня, при дороговизне лекарств, квалифицированного медицинского обслуживания и лечения внедрение комплексных методов естественного оздоровления особенно актуально.

Организм людей, перешедших на здоровый образ жизни по системе естественного здоровья, приобретает способность к более эффективному использованию белка, в связи с чем снижается потребность в животном белке, со временем возможен отказ от потребления мяса, концентрированных продуктов, сахара и соли. Уровень потребления продуктов у этих лиц в 2-3 раза меньше нормы при калорийности пищевого рациона ккал/сутки. У них наблюдается повышение физической и умственной работоспособности при улучшении здоровья и самочувствия..

Приоритетность. Комплексная методика оздоровления представляет собой технологию последовательного применения оздоровительных и гигиенических факторов, физических и дыхательных упражнений, рациона питания, психотренинга с дозировкой в режиме дня и в течение 12-дневного цикла обучения, содержание которых меняется по временам года. Это отличает нашу методику от известных оздоровительных систем,

Своевременность комплексной методики оздоровления обусловлена высоким уровнем заболеваемости, дороговизной лекарств, продуктов питания, наличием высокого социального стресса, малым сроком для получения положительного устойчивого эффекта, высокой оздоровительной эффективностью, доступностью и пригодностью для использования широкими слоями населения, способностью повышать физическую и умственную работоспособность, возможностью самостоятельного использования при широком спектре заболеваний, экономической эффективностью.

Экологическое и нравственное значение. При переходе на образ жизни по системе естественного здоровья меняется потребительское отношение к природе, она рассматривается как источник благополучия, возникает неотъемлемая потребность в чистом воздухе, воде, в экологически чистых продуктах. Изменение системы питания приводит к снижению затрат на производство продуктов, отпадает необходимость в экологически опасном производстве лекарств, что может благотворно сказаться на экологической обстановке. Происходит переоценка ценностей, сохранение природных ресурсов оценивается дороже материальных благ.

Результативность

• У лиц, прошедших обучение по комплексной системе оздоровления, в 80-90% случаев наблюдалось улучшение самочувствия при 120 различных заболеваниях. В 90% случаев нормализуется артериальное давление.

• Наблюдается увеличение умственной и физической работоспособности (15-20%). За 12 дней занятий избыточный вес снижается на 5-10 кг, а за 1 год использования системы — до 40 кг (при ожирении). Гибкость повышается на 20-30%.

• Повышается сопротивляемость организма к инфекциям и неблагоприятным экологическим факторам, создаваемым работой крупных промышленных предприятий. Нормализуется нейрогуморальная регуляция и снижается риск онкологических заболеваний..

Кроме того, использование комплексной методики оздоровления в практике показало ее высокую эффективность для повышения сопротивляемости организма в экстремальных условиях для подготовки спортсменов

Для характеристики 12-дневного оздоровительного цикла в «Школе здоровья» мы приводим программу одного дня занятий, а также краткое описание: — методики использования комплексов физических упражнений (утренняя

корригирующая гимнастика, бег с динамической аутогенной тренировкой, суставная гимнастика);

— методики проведения гимнастики с элементами Ци-гун и Хатха-йоги;

— методики линейного самомассажа;

— методики использования дыхательных упражнений;

— методики использования закаливающих процедур;

— методики медитационной тренировки;

— методики сезонного использования продуктов питания

, , учителя физкультуры МОУ СОШ № 5

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.

Физическая культура в настоящее время направлена на решение таких задач, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности школьника, закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта, воспитание моральных и волевых качеств формирование гуманистических отношений и приобретение опыта общения между юношами и девушками, между учеником и педагогом.

Заботой учителя является воплощение в жизнь таких целевых установок, как формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, использовать их в целях досуга, отдыха и самосовершенствования.

Физическое развитие школьников необходимо осуществлять с опорой на духовный фундамент личности. Поныне на развитие телесной сферы без воспитания духовности обречены, как правило, на неудачу.

Поэтому следует делать остановку на него, чтобы заложить у школьников стремление к самоанализу, самооценке, самосовершенствованию. Движение в этом направлении сделает физическую культуру средством непрерывного совершенствования личности.

В позитивные изменения происходящее в передовой практике физического воспитания, свою мечту вносит и педагогическая наука.

В качестве одного из методологических решений поставленных физическим воспитанием задач, является формирование образовательных компетенций.

Введение понятий «компетенция», «компетентность» в нормативную и практическую составляющую образования позволяет решать следующую проблемную ситуацию: когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций.

Рассмотрим одну из ключевых образовательных компетенций

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитие необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура.

Конкретизируем эту ключевую образовательную компетенцию на уровне образовательной области физическая культура.

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой является крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры. Достижения этой цели обеспечивается решением следующих задач:

· Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;

· Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;

· Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;

· Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;

· Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности укрепления здоровья;

· Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности.

Рассмотрим решение одной из основных задач –развитие двигательных способностей на примере проведение круговой тренировки.

Основная цель круговой тренировки –это эффективное развитие двигательных (способностей) качеств. Такая цель предполагает комплексное развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости при строгой регламентации и индивидуальной дозировке выполняемых упражнений.

Применение круговой тренировки дает возможность самостоятельно приобретать знания, развивать физические качества, совершенствовать отдельные умения и навыки, позволяет добиться высокой работоспособности организма.

Круговая тренировка приучает учащихся к самостоятельному мышлению, развитию физических способностей, вырабатывает алгоритмы двигательных действий, близких по своей структуре к спортивной или производственной деятельности. Очень существенным является то, что она позволяет обеспечить индивидуализацию обучения и воспитания, эффективно использовать время, планируемое на физическую подготовку.

Суть процесса круговой тренировки в том, что преподаватель дает ученикам конкретную программу действий, контролирует ее выполнение, при необходимости исправляет, уточняет отдельные упражнения или регламентирует действия учеников. Ученики в свою очередь получают задание, осмысливают его, выполняют, качество их работы оценивается дифференцированно.

Алгоритм круговой тренировки –строгое выполнение конкретных упражнений, определенным образом подобранных и сконцентрированных в заданном временном интервале, обеспечивающих быстрое развитие двигательных качеств за относительно короткий промежуток времени.

На уроках физической культуры используются упражнения для развития молодого организма, укрепления здоровья, выработки профессионально –прикладных навыков, необходимых в будущий трудовой деятельности учащихся.

Осваивать круговую тренировку целесообразно с 4-5 класса. На станциях, устанавливаются таблички с описанием или графическим изображением упражнений и единой для класса дозировкой и индивидуальной по уровню физической подготовленности. За 3-4 урока ученики осваивают упражнения на «станциях» обучаются правилам выполнения.

Выполнять их без спешки, следя за правильностью двигательных действий. С 5-6 урока устанавливается общая тренировочная нагрузка вначале два круга. На каждой станции время работы произвольная, после выполнения задания –переход на следующую станцию после прохождения круга обязательный перерыв 30-60 секунд. Чтобы не было задержек при прохождении круга, целесообразно организовать число «станций» на две больше, чем количество отделений. В каждом отделении назначается командир, он определяет маршрут прохождения всего круга и на месте отмечает число пройденных станций.

По окончанию работы он подает сигнал учителю, который сообщает соответствующее время.

Все прохождения выполняются в спокойном темпе, при увеличении нагрузки темп увеличивается.

Примерные упражнения для «станций» круговой тренировки по схеме НОГИ –ЖИВОТ –РУКИ –СПИНА :

1. Приседания на двух ногах;

2. Поднимание прямых ног до 900 и опускание их из положения лежа на спине, руки вдоль туловища;

3. Поднимание гантель к груди (вес 1; 1,5 кг);

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой;

5. Прыжки со скакалкой;

6. Передача баскетбольного мяча в стену;

7. Упор присев –упор лежа –упор присев;

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа;

9. Поднимание прямых ног из положения лежа на животе, руки вдоль туловища.

Вывод: Внедрять круговую тренировку целесообразно последовательно, начиная с методов станционных или круговых заданий. Это позволит повысить моторную плотность занятий при одновременном приобщении школьников к самостоятельному выполнению двигательных действий. Успешное решение современных задач физического воспитания возможно лишь на пути перехода системы физического воспитания к развивающей и развивающейся открытой, демократичной, многообразной, гуманистической системе, в которой высшей ценностью является ученик с его индивидуальными особенностями.

, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СОШ № 36

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ОБЖ.

Основные направления модернизации общего образования определены в концепции структуры и содержания общего образования, базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации, концепции образовательных областей и учебных предметов.

Одним из направлений обновления содержания общего образования является введение обязательного обучения учащихся общеобразовательных учреждений основам безопасности жизнедеятельности, которая должна развиваться с раннего детства и совершенствоваться на протяжении всей жизни. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности должно предусматривать взаимосвязанное решение следующих задач:

1. Воспитание мотивации к безопасному поведению;

2. формирование системы знаний, умений и навыков безопасного поведения и убеждённости в их истинности;

3. Воспитание характера, личностных качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций;

4. Психологическая подготовка к безопасному поведению;

5. Обеспечение физической подготовки к действиям в экстремальных условиях.

Таким образом, основная задача предмета ОБЖ – это формирования культуры безопасности.

Исходя из темы моего выступления «Нетрадиционные формы развития познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ» я остановлюсь на первой задаче, поставленной перед преподавателями ОБЖ: Воспитание мотивации к безопасному поведению.

Известно, что при изучении любого школьного предмета, знания, добытые самим учащимся, запоминаются и усваиваются практически на 100%. Не является исключением и наш предмет ОБЖ.

Скажу больше, что это один из тех предметов, при изучении которого необходима самостоятельная поисковая работа.

Перемет «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой область знаний, охватывающих теорию и практику безопасного поведения человека в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Он предназначен для формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающихся, приобретений знаний и умений в прогнозировании опасных ситуаций и вредных факторов среды обитания и различных видов деятельности человека, определения способов защиты от них, а также приобретения привычек здорового образа жизни.

Развитие деятельности учащихся нетрадиционными способами:

· Уроки – практикумы;

· Уроки построенные на использовании алгоритмов действия в различных ситуациях;

· Уроки с использованием индивидуально – группового метода;

· Интегрированные уроки;

· Уроки, включающие в себя сценические действия и т. д.

Эти способы активизируют учащихся на самостоятельный поиск необходимой информации для получения новых знаний по предмету ОБЖ.

Итогом выступления является закономерный вывод по данной теме: Воспитание мотивации к безопасному поведению, самостоятельный поиск информации влекут за собой те выводы, которые ученик сделает сам, безусловно, приведут к прочным и устойчивым знаниям и помогут в воспитании характера, личностных качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций.

, учитель МОУ СОШ № 36

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ (БЫСТРОТЫ И ЛОВКОСТИ) ЧЕРЕЗ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Физическими качествами человека принято называть отдельные его двигательные возможности, такие, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и другие. Это те природные задатки к движениям, которыми все люди наделены от рождения. Физические качества человека претерпевают естественные изменения в процессе роста и развития организма. Однако эти изменения можно усилить и ускорить целенаправленными занятиями физическими упражнениями.

Благоприятный возраст для развития быстроты и ловкости 8-13 лет.

Быстрота - это способность выполнять движения в минимальное время. Она зависит от скорости двигательных реакций, скорости отдельных движений и частоты движений, определяемой количеством в секунду.

При воспитании быстроты ставятся две основные задачи: увеличение скорости одиночных простых движений и увеличение частоты движений в локомоторных двигательных действиях, т. е. связанных с перемещением всего тела в пространстве. Простые двигательные реакции - это ответные движения на известные, но внезапно появляющиеся сигналы. В жизни они имеют большое значение, например при действиях в трудных условиях местности, при управлении механизмами. Существует довольно быстрый переход от уже выработанных двигательных реакций к новым видам реакции: люди, быстро реагирующие в одних условиях, быстро реагируют в других.

Кроме простых двигательных реакций, большое жизненное значение имеют и сложные. Основные из них - реакции на движущейся объект и реакции выбора. В реакциях на движущийся объект основную часть времени занимает фиксирование движущегося предмета глазами. Чтобы совершенствовать способность быстро улавливать глазами движущийся предмет, используются подвижные игры с большими и малыми мячами, воланами для бадминтона. Упражнения можно усложнить за счёт увеличения скорости и внезапности бросков или сокращения дистанции между игроками. Постепенно у детей вырабатывается умение предугадывать направление и скорость движения предмета по действиям производящего бросок, удар. Одновременно развиваются и быстрота ответного движения, а также точность.

При развитии быстроты выбирают упражнения, которые можно выполнить в относительно короткое время - до секунд.

Чтобы достичь лучших результатов в развитии у школьников быстроты, надо включать в уроки упражнения, связанные с необходимостью быстро реагировать на различные сигналы, преодолевать короткие расстояния за минимальное время, а также все виды действий, в которых можно регулировать скорость движения.

К таким упражнениям относятся старты из различных исходных положений, бег на короткие дистанции, прыжки через скакалку, бег под уклон, метание малого мяча на дальность.

Ловкость - это способность человека быстро овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную деятельность соответственно меняющимся условиям. О развитии ловкости человека можно судить по тому, какими сложными движениями он способен овладеть, какое время ему необходимо для этого, и по степени точности, которое он может достигнуть в данном движении после некоторой тренировки.

Одним из составляющих ловкости является координация движений. Для её воспитания используются различные, постепенно усложняемые сочетания элементарных движений рук и ног; более трудные акробатические упражнения; чередование ходьбы и бега в различных сочетаниях; усложнённые прыжки со скакалкой, с различными дополнительными движениями рук.

Эффективными средствами воспитания ловкости являются подвижные и спортивные игры, акробатика, танцевальные движения. При воспитании ловкости используются такие методы: выполнение известных упражнений в необычных сочетаниях, усложнение упражнений дополнительными движениями, смена способов выполнения упражнений и другие.

Одним из проявлений ловкости является умение сохранять равновесие тела в статическом положении и в движении. Основными упражнениями для воспитания равновесия у детей младшего возраста служат, например, ходьба по скамейке и бревну различными способами, с дополнительными усложняющими упражнениями, а также другие гимнастические упражнения и игры.

На своих уроках у младших школьников, для развития этих физических качеств, вместе с перечисленными упражнениями, я использую подвижные игры («Заяц без дома», «Горелки», «Успей занять место», «Круговая охота», «Звезда», «Перемена мест» и другие).

В целях контроля над развитием этих качеств, в 20учебном году проводилось тестирование в сентябре и апреле месяце, параллели 2-х классов.

1. Бег на 30 м. с высокого старта.

2. И. п.- стоя, ноги врозь на ширине плеч, руки внизу. Быстро присесть, руки вперёд, выпрямиться, встать на носки, руки опустить. Посчитать количество приседаний за 6 секунд,

3. Прыжки через короткую скакалку, количество раз за 30 секунд.

|

Месяц |

Кол-во |

Ср. рез-т 1 упр. |

Ср. рез-т 2 упр. |

Ср. рез-т 3 упр. |

|

сентябрь |

43 |

7.2 |

4 |

28 |

|

апрель |

41 |

5.8 |

6 |

34 |

Из таблицы мы видим, что разница между первым и вторым тестированием составила 20 %. Значит игры и упражнения, на развитие этих качеств, были подобраны правильно. Я добилась повышения результатов. В следующем году я буду продолжать работу над улучшением результатов.

, учитель физической культуры МОУ № 44

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ В РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».

Действующие сегодня педагогические технологии игнорируют личность школьника, при общих разговорах о гуманизации и индивидуализации образования. разница лишь в том, что где-то это делается в меньшей, а где-то в большей степени. Да и можно ли строить гуманную педагогику при анти гуманной внешней среде.

Отсюда неразработанность мотивации к обучению и отсутствие ориентации на положительный конечный результат. Учебное целеполагание, являясь стержнем педагогического процесса, держится сегодня на определении целей через содержание учебного материала и через деятельность учителя, а не через самореализацию и актуализацию целеполагания самим ребенком. Последнее возможно только при согласованном развитии всех сфер личности школьника.

Согласно современным представлениям о типологии личности и других психологических подходах, успешность деятельности, а следовательно и предрасположенность к той или иной деятельности зависит от внутренних потенциальных направленностей, которые, в свою очередь, определяются типологией личности.

Современная общеобразовательная школа обращается к проблеме использования в образовательном процессе основных закономерностей функциональной асимметрии головного мозга, как к малоисследованной в педагогической науке области, несущей в себе возможности значительного повышения эффективности образовательного процесса по крайней мере в трех взаимосвязанных разделах:

— стимулирование познавательной активности;

— активизация рефлексивных функций учащихся;

— повышение художественно-образного познания окружающей действительности.

Тезисы к выступлению на педагогической конференции учителя изобразительного искусства по теме:

Развитие творческого потенциала учащихся на уроках изобразительного искусства при работе кожей, замшей, флористикой

Формирование эстетического воспитания школьников на занятиях кружка «Веселые краски»

Потребности в декоративно - прикладном творчестве

Продумывание цветовой гаммы, формы и содержания в разработке эскизов панно, декоративных украшений

Овладение определенными навыками и умениями при работе с кожей, замшей и флористикой на занятиях кружка

, учитель ОБЖ МОУ СОШ № 50

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Интенсивность транспортных потоков в городе, не всегда достаточно высокая квалификация водителей, недисциплинированность участников ДТД и ряд других обстоятельств создают предпосылки возникновения экстремальных ситуаций аварийного характера.

По сводкам ГИБДД г. Челябинска за последние 8 месяцев 2006 г. в городе было совершено 205 ДТП;13 человек погибло, (из них 5 детей); 243 ранено, (из них 24 ребёнка).

В курсе ОБЖ для общеобразовательных школ 5—11 класс, на изучение темы: «Правила безопасного поведения на улицах и дорогах» отводится 3 часа, в 5 классе, этого времени не достаточно для формирования компетенций необходимых для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах.

Как же решить эту проблему? Решение есть – внеклассная работа по данной проблеме.

В феврале 2006 года, участвуя в конкурсе «Сам себе спасатель», ученики 9 класса МОУ СОШ № 50 создали электронную презентацию «Мой путь в школу». Данная работа заняла 2 место в районном конкурсе и была рекомендована ГИБДД Калининского района другим школам. Для создания презентации дети много работали со специальной литературой, были учтены все возможные подходы к школе, все опасные участки на этих подходах. Почётное место в работе занимает карта нашего микрорайона, карта интерактивна (имеет много гиперссылок по опасным местам). С учётом правил дорожного движения для ребят, которые обучаются в нашей школе, были даны рекомендации по безопасному поведению по пути в школу и до места проживания. В конце презентации даются тестовые задания для детей, приведён список используемой литературы. Работа учеников 9 класса используется на занятиях по ПДД, на уроках ОБЖ в пятом классе в теме «Правила безопасного поведения на улицах и дорогах», в летнем оздоровительном и профильном школьном лагере. Так как работа выполнена в электронном варианте, она может легко попасть на рабочий стол компьютера наших детей.

В апреле2006г., в рамках Всероссийской акции «Я – Гражданин России», в заявительном районном туре командой менеджеров был заявлен проект «Дорожная азбука школы № 50», который является продолжением проекта «Мой путь в школу».

Цель акции «Я – Гражданин России»: формирование активной гражданской позиции, социализация учащихся образовательных учреждений, стимулирование молодого поколения к решению актуальных проблем своей школы, района, города. Работа в рамках акции имеет следующие этапы:

· Выбор социально значимой темы.

· Распределение обязанностей в команде менеджеров.

· Определение круга социальных партнёров, поиск спонсоров проекта.

· Составление плана реализации проекта и его сметы.

· Выполнение проекта.

· Реклама, распространение работы, заключение договоров.

· Прохождение презентационного районного тура.

· Подведение итогов работы над проектом.

В команде чётко распределены все обязанности.

Дети считают свою деятельность социально значимой, так как наша школа «зажата» между крупными транспортными магистралями не только городского, но и Российского значения. К большому сожалению, на этих магистралях гибнет много людей, не редко жертвами транспортных происшествий становятся знакомые нам дети. Чтобы этого избежать, необходима большая просветительская работа по ПДД не только с детьми, но и с жителями микрорайона, а также совместная работа со школами – соседями.

В «Дорожную азбуку школы № 50» включены следующие главы:

· Мой путь в школу.

· Внимание-«Меридиан»!

· Осторожно-железная дорога!

· Перекрёстки моих дорог.

· Маршрутный лист улицы Российской.

· К оказанию первой помощи, будь готов!

· Проверь себя (контрольные вопросы).

Просчитана примерная стоимость проекта, идёт поиск спонсоров.

Все привлеченные средства нужны для приобретения электронных носителей.

Работа будет выполнена в электронном варианте, это самый быстрый и дешевый способ распространения нашей «Азбуки…» среди наших социальных партнёров. Надеемся, что работа заинтересует и ГИБДД Калининского района. В данный момент ведётся работа по изучению специальной литературы, делаются нужные фотографии, создаются электронные карты и схемы, обдумывается содержание каждой страницы в каждой главе.

«Дорожная азбука школы № 50» может быть использована классными руководителями при проведении занятий по ПДД; учителями ОБЖ на уроках в 5 классе, (не только в нашей школе, но и в соседних школах); в летних лагерях, созданных на базе школ. Каждый ученик школы сможет изучать её на домашнем компьютере.

Есть большая надежда, что данная работа сформирует компетенции, необходимые для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах, не только у ребят, занятых в проекте, но и у всех наших социальных партнёров.

И может быть, в недалёком будущем, сводки ГИБДД поменяются в лучшую сторону?

Ю, учитель физкультуры МОУ СОШ № 000

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ПЕРСПЕКТИВНО-ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА.

Педагогика как область человеческой деятельности, включает в свою структуру субъекты и объекты процесса. В традиционной педагогике ребёнку отводиться роль объекта, которому старшее поколение (учителя) передаёт опыт. Подготовить ребёнка к жизни - это конечная цель системы. Принципиально важно - что и как формировать у него для её достижения.

Современная педагогика всё чаще обращается к ребёнку как субъекту учебной деятельности, как к личности, стремящейся к самоопределению и самореализации.

Человек-индивид представляет (условно) совокупность физического и психического содержания.

Существуя в определённой социальной и материальной среде, взаимодействуя с окружающими людьми и природой, участвуя в общественном производстве, человек проявляет себя как сложная самоуправляющая система с огромным спектром различных качеств и свойств. Эта система и есть личность.

ЛИЧНОСТЬ - это психическая, духовная сущность человека, выступающая в разнообразных обобщённых системах качеств:

· совокупность социально значимых свойств человека;

· система отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой;

· система деятельности, осуществляемых социальных ролей, совокупность поведенческих актов;

· осознание окружающего мира и себя в нём;

· система потребностей;

· совокупность способностей, творческих возможностей;

· совокупность реакций на внешние условия и т. д.

В качествах личности сочетаются наследственные (биологические) и приобретённые при жизни (социальные) составляющие.

Компетенция - общая способность человека к продуктивной деятельности, основанная на знаниях, опыте, ценностях, которые приобретены в результате обучения или самостоятельно.

Знания - проверенные практикой результаты познания окружающего мира, его верное отражение в мозге человека.

Особую часть общечеловеческого опыта представляет сам процесс, способ деятельности. Он лишь частично может быть описан с помощью языка. Воспроизвести его только можно в самой деятельности, поэтому владения им характеризуется особыми качествами личности - умениями и навыками.

Умения определятся как способность личности к эффективному выполнению определённой деятельности на основе имеющихся знаний в изменённых или новых условиях.

Простые умения при достаточном упражнении могут переходить в навыки.

Навык - это способность выполнять какие-либо действия автоматически, без поэлементного контроля. Поэтому иногда говорят, что навык - это автоматизированное умение.

ЗУНы определяют так называемую «обученность» личности, т. е. объём сведений, информации, имеющихся в памяти, и элементарных умений и навыков по их воспроизведению.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технологии - это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).

Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса ().

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя ().

Педагогическая технология - это системный подход создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике употребляется на трёх иерархически соподчинённых уровнях:

1. Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепедагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на определённой ступени обучения. Здесь педагогическая технология синомична педагогической системе: в неё включается совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса.

2. Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная педагогическая технология употребляется в значении «частная методика», т. е. как совокупность методов и средств для реализации определённого содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, методика работы учителя, воспитателя).

3. Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач (технология отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспитания отдельных личностных качеств, технология урока, усвоение новых знаний, технология повторения и контроля материала, технология самостоятельной работы и др.).

В структуру педагогической технологии входят:

а) концептуальная основа;

б) содержательная часть обучения:

· цели обучения - общие и конкретные;

· содержание учебного материала;

в) процессуальная часть - технологический процесс:

· организация учебного процесса;

· методы и формы учебной деятельности школьников;

· методы и формы работы учителя;

· деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала;

· диагностика учебного процесса.

Обычно учебный процесс строится так, что констуируется некоторая полидидактическая технология, которая объединяет, интегрирует ряд элементов различных монотехнологий на основе какой-либо приоритетной оригинальной авторской идеи. Существенно, что комбинированная дидактическая технология может обладать качествами, превосходящими качества каждой из входящих в неё технологий.

Обычно комбинированную технологию называют по той идее (монотехнологии), которая характеризует основную модернизацию, делает наибольший вклад в достижение целей обучения.

Педагогические технологи на основе эффективности управления и организации учебного процесса

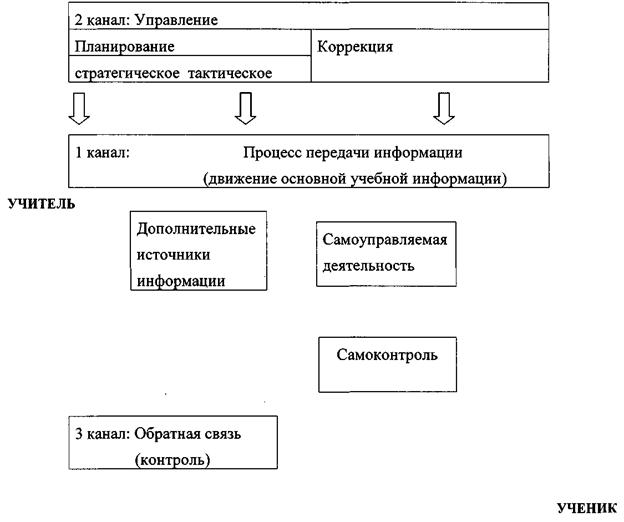

Педагогическая технология как процесс является управляемой системой с планируемыми результатами. Структуру технологического процесса обучения можно представить тремя основными каналами движения информации.

1. Основной канал - движения содержания, передача информации от источника (учителя) к приемнику (ученику) (её предъявление ученикам, управление учебно-познавательной деятельностью, процедура восприятия, усвоение, закрепления знаний учениками)

Существенным обстоятельством является наличие дополнительных управляемых источников информации - книг, ТСО, компьютера самостоятельного её восприятия учеником (процесс самоуправления).

2. Канал управляющих воздействий, включающий в себя планирование (стратегическое и тактическое), коррекцию основного технологического движения обучающей информации.

3. Канал передачи информации от ученика к учителю о результатах процесса (обратная связь, контроль, оценивание и канал дополнительной информации).

Рассмотрение структуры технологического процесса показывает, что повышение его эффективности можно получить за счет:

- оптимальной структуры содержания учебной информации, предъявляемой ученику;

- эффективного управления и организации познавательной деятельности детей;

- использование возможностей индивидуальных самоуправляемых процессов усвоения информации учеником;

- организация эффективного контроля за усвоением информации (обратной связи).

Лишь тогда можно говорить о достаточном уровне управления учебным процессом, когда в результате его учащиеся овладевают знаниями и умениями на уровне планируемых результатов.

ПЕРСПЕКТИВНО-ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

По уровню применения: общепедагогическая.

По философской основе: гуманистическая.

По характеру содержания: обучающе-воспитательная, общеобразовательная.

По типу самоуправления: система малых групп.

По организационным формам: традиционная классно-урочная, академическая с элементами дифференциации и индивидуализации.

По подходу к ребёнку: сотрудничество, партнёрство.

По преобладающему методу: словесно-наглядный с организованным повторением.

По направлению модернизации: эффективность организации и управления учебным процессом.

По категории обучающихся: массовая.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ

· Усвоение ЗУН.

· Успешное обучение всех.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

· Личностный подход педагогики сотрудничества

· Успех - главное условие развития детей в обучении.

· Комфортность в классе: доброжелательность, взаимопомощь.

· Последовательность, систематичность содержания учебного материала.

· Дифференциация, доступность заданий для каждого.

· К полной самостоятельности - постепенно.

· Через знающего ученика учить незнающего.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ

Чтобы уменьшить объективную трудность некоторых разделов программы, надо опережать их введение в учебный процесс. Трудную тему начинать не в заданные часы, а много раньше. Для каждой темы это начало разное. Это перспективная подготовка, т. е. начало попутного прохождения трудной темы, приближённой к изучаемому в данный момент материалу. Перспективная (та, что будет позже основной) тема даётся на каждом уроке малыми дозами (5-7 минут). Тема при этом раскрывается медленно, последовательно, со всеми необходимыми переходами: «от простого к сложному»; « от известного к неизвестному». В работу вовлекаются сначала сильные, затем средние и лишь потом слабые ученики. Получается, что все дети понемногу учат друг друга.

Таким образом, усвоение материала происходит в три этапа: 1) предварительное введение первых (малых) порций будущих знаний, 2) уточнение, обобщение, применение новых знаний и 3) развитие технических приёмов и учебных действий.

На примере программы «Баскетбол». В своей работе я пользовалась:

· Программой, основанной на одном из видов спорта (баскетбол) , , М. Просвещение, 1992 год.

· Учебным пособием. , Баскетбол в школе. Ижевск, Удмурский университет, 1996 год

· Программой для ДЮСШ, Москва, 1984 год

· Комплексной программой физического воспитания 1-1 классы. , , Москва, Просвещение, 2006 год

5 класс - Обучение броску одной рукой из-под щита справа и слева с отскоком от щита Подводящие упражнения:

1. У стены (или в парах) - имитация броска одной рукой от плеча.

Методические указания: следить за кистью и полным разгибанием руки в локтевом суставе, за согласованностью работы рук и ног.

2. Имитация броска одной рукой от плеча в щит (можно использовать малые мячи, резиновые, волейбольные).

3. Броски в кольцо одной рукой от плеча с отражением от щита

Методические указания: бросок правой, левая сбоку от мяча, мяч должен быть живой (обратное вращение)

Обучение ведению мяча с изменением направления и отскока мяча.

1. Ведение шагом по прямой, повороты на месте, повороты в движении, ведение с изменением направления шагом, в движении.

2. Ведение с изменением отскока мяча: на месте, шагом, в движении.

,учитель физкультуры МОУ СОШ № 000

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.

«Сделать серьезное занятие для ребенка занимательным – вот задача первоначального обучения».

К. Д. Ушинский

Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающих великой силой. Подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации. Широк спектр их применения: они могут использоваться автономно в урочной работе, на переменах, в группе продленного дня, а также являться интересным, деятельностным, неотъемлемым компонентом спортивных праздничных спортивных мероприятий.

Мы рассмотрим применение игровой технологии при организации урока по физической культуре, в условиях компетентного подхода.

Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса.(Б. Т. Лихачев).

Формирование ключевых компетенций – готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом.

Чем же полезны игры? Прежде всего, они помогают создать на уроке эмоциональный фон.

Применение игр позволяет ученикам повысить уровень своей всесторонней физической подготовленности и развить физические качества. В ходе игр, ученики получают возможность выполнить большой объем упражнений.

Использование игрового метода позволяет проводить уроки более эмоционально, дает возможность значительно повысить плотность занятий.

Подвижные игры должны эффективно содействовать нормальному росту, развитию и укреплению важнейших функций и систем организма учащихся с учетом возраста.

Двигательный аппарат детей 6—10 лет приспособлен в основном к динамическим нагрузкам. Аэробное энергообеспечение двигательной активности мышц у нетренированных детей 6-10-летнего возраста обеспечивает работу небольшой продолжительности. Большие мышечные усилия должны строго дозироваться. Работоспособность детей этого возраста значительно меньше, чем у взрослых. Они быстро утомляются при однообразной работе, но и быстро восстанавливаются.

Дети способны оценивать пространственные, временные и силовые характеристики в сравнительно несложных движениях.

Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей. У младших школьников внимание (это необходимое условие для усвоения знаний) не обладает большой устойчивостью. Игра требует внимания, выдержки, сообразительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве, проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи, ответственности, смелости, находчивости. Хотя младший школьный возраст не является возрастом решающих сдвигов в развитии личности, тем не менее в этот период достаточно заметно происходит формирование личности: закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная направленность личности.

Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют формированию воли, то есть обеспечивают условия, в рамках которых ребенок может проявить воспитываемые у него качества.

При помощи игр, проводимых с целью развития физических качеств, укрепляются все мышцы тела, что является важным условием для обеспечения всестороннего развития занимающихся. Игры, включая в себя большое количество разнообразных движений, позволяет ребенку приобрести двигательный опыт.

В развитии двигательных качеств школьников есть периоды, когда педагогические воздействия дают наибольшие результаты. Установлено, что от 7 до 12 лет идет интенсивное нарастание двигательных способностей. Задача педагога в этот период – успеть сформировать двигательные умения, навыки и качества. Например, быстрота увеличивается с 8 до 10 лет и продолжает нарастать до 12 лет, а затем ее развитие тормозится и даже несколько снижается. Учитывая этот факт, я в своих уроках, особенно по легкой атлетике, включаю игры связанные с развитием быстроты реакции в сочетании с быстротой движений: «Кто быстрее», «Воробьи и вороны», «Парные пятнашки», «Вызов», эстафеты и др. А также игры, развивающие силу в сочетании с быстротой: «Скачки лягушек», «Салки с блокировкой», «Невод» и др. И, если сравнить результаты детей по годам, то прослеживается четкое повышение уровня подготовленности. Результат на 30 м с высокого старта у детей 2-х классов: ниже среднего – 15%, средний – 72%, высокий – 13%. Эти же дети, год спустя, в третьем классе: ниже среднего – 4,7%, средний – 79%, высокий – 16%. Мы видим, что вырос процент учащихся со средним и высоким уровнем подготовленности и существенно понизился уровень детей с показателями ниже среднего.

Младший школьный возраст также благоприятен для развития координационных способностей. Естественный прирост показателей КС с 7 до 10 лет составляет в среднем у девочек 63,3%, у мальчиков 56,2%. (По данным А. А. Гужаловского). В качестве одного из основных средств развития КС в данном возрасте используются подвижные игры, которые положительно влияют на все психофизиологические функции и качества школьников.

На уроках физической культуры подвижные игры применяют строго целенаправленно, с учетом конкретных задач каждого отдельного урока, его содержания, в тесной взаимосвязи со всем изучаемым на уроках учебным материалом.

Подвижные игры могут проводиться в любой части урока. В подготовительной части главная их задача – организация внимания, разогревание организма, совершенствование в различных построениях («Класс, смирно!», «Мяч соседу» и др.). В основной части с помощью игр могут решаться самые различные педагогические задачи, связанные с совершенствованием двигательных умений. Это игры с активной деятельностью, значительной физической и эмоциональной нагрузкой (перебежки, салки, эстафеты, такие игры, как «Белые медведи», «Охотники и утки», «Мяч ловцу» и др.). Но здесь надо учитывать, что игры, связанные с бегом, прыжками, включаемые перед упражнениями, требующими большой концентрации внимания, точности движений, могут затруднять последующее успешное выполнение подобных упражнений. Задача заключительной части урока – приведение организма в относительно спокойное состояние, организованное окончание урока. Поэтому здесь проводятся игры не требующие большого напряжения и возбуждения. Могут применяться все игры на внимание («Запрещенное движение», «Отгадай, чей голосок»). А также игры с небольшой двигательной активностью («Пустое место», «К своим флажкам», «Шишки, желуди, орехи» и др.).

Особо хочется сказать о детях, отнесенных врачом к специальной медицинской группе. Надо ограничивать их в движениях, не считаясь, порой, с желанием быть активными участниками игр. Вместе с тем, ослабленных детей надо вовлекать в посильные для них игры, чтобы укреплять их здоровье.

Начальное образование – первая ступень общего образования. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования призван обеспечить выполнение следующих основных целей:

— развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; формирование желания и умения учится;

— воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;

— освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;

— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;

— сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. И игровые технологии призваны помочь реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка.

Литература.

1. Сборник нормативных документов. Физическая культура/Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004.

2. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.

3. И. Уроки физкультуры в начальной школе: Методические рекомендации, практические материалы, поурочное планирование. – М.: ВАКО, 2003.

4. Спортивные праздники и мероприятия в школе. Спортивные и подвижные игры/ авт. — сост. М. В. Видякин. – Волгоград: Учитель, 2006.

5. Физическая культура – научно-методический журнал (№ 5 2002, № 8 2002)

6. Никитушкин В. Г., Губа В. П., И. Легкая атлетика: Учебно-методическое пособие для общеобразовательных школ. – М.: 2005.

7. Методика физического воспитания учащихся 1—4 классов. М., «Просвещение», 2002г.

, учитель МОУ СОШ № 000

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ «ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

В последнее время в педагогической теории и практике физической культуре и практике начало активно разрабатываться новое глобальное научное направлении – теория компетенции. Однако, в методике преподавания физической культуры, теория компетенции пока почти неисследованная.

Компетенционный подход в формировании учебных программ сопряжён не только с организационными, но и с методическими проблемами.

Применение теории компетенции в практике обучения учащихся требует также корректировки комплекса задач, общепринятых в современной методике физического воспитания.

Ключевыми компетенциями в физической культуре являются умения и навыки приобретенные за время обучения в школе, которые могут быть применимы в самых различных ситуациях, другими словами — это общая готовность человека установить связь между знанием и ситуацией, сформировать процедуру решения проблемы. Корректировка задач теории двигательной компетенции предусматривает в первую очередь не количество знаний, умений и навыков, а качество их усвоения, для применения в жизненных ситуациях.

В современных условиях проецирование учебных целей развитие двигательных умений на теорию компетенции предполагает принципиально иную систему задач обучения, основой которой является первоначальное создание целостного представления о всём наборе технических элементов каждого раздела программы, формируемых на уровне ключевых алгоритмов – навыков. На примере раздела спортивных игр ключевые алгоритмы выглядят следующим образом:

1. Алгоритмы концентрации внимания, собранности, уверенности, умения расслабляться (группа психологических алгоритмов).

2. Алгоритм прицеливания, равновесия тела, создание усилия, расчёт или ритм, координации и сопровождения (физические алгоритмы).

3. Алгоритм чувства партнёров, периферического зрения, предугадывания.

4. Алгоритм укрывания мяча, контроль мяча, стойки.

Главной задачей педагога является создание у обучаемого представление об изучаемом алгоритме, как о ключевом звене целостного двигательного умения – компетенции (например: концентрация внимания, собранность, умение расслабляться, равновесие тела, прицеливание, является ключевым алгоритмом компетенции бросков мяча, чувства партнёра, периферическое зрение, предугадывание является ключевым алгоритмом компетенции передач мяча). Таким образом, разложив технические элементы на алгоритмы, учитель формирует у обучаемых убеждённость, притом обоснованную, в том что начинающий ученик, даже на данном этапе обучения способен выполнить данные двигательные умения, то есть каждый алгоритм по отдельности.

Сформировав ключевые алгоритмы, можно переходить к следующему комплексу задач – формированию ключевых компетенций:

1. Приспособление основных бросков к различным условиям.

2. Приспособление основных передач к различным условиям.

3. Приспособление способов изменения способов направления движения и перемены рук при ведении.

4. Развитие двигательных (физических) качеств.

Выполнение второго комплекса задач выведет обучаемого на иной качественный уровень, чем если бы он был традиционно направлен на формирование навыков.

Разница между навыком бросков и компетенцией бросков в данном случае принципиально: навык «привязан» к конкретной ситуации, правильному выполнению бросков в стандартной ситуации и при отсутствии этого условия (нестандартная, игровая ситуация) не срабатывает. Компетенция же позволяет выполнять броски в любой ситуации: при повороте, с отклонением, крюком, обратный бросок в движении, добивание.

После завершения формирования ключевых компетенций, работа по обучению учащихся переходит в следующую фазу – развитие общей компетенции.

Обучение на основе ключевых компетенций включает в себя:

1. дополнительные навыки игры в нападении (старты, остановки, повороты, финты, прыжки, рывки, ловля мяча)

2. согласование индивидуальных приёмов нападения в групповых взаимодействиях (взаимодействия без заслона, взаимодействия с заслоном)

3. приёмы индивидуальной игры в защите (вырывание, выбивание, борьба за отскок)

4. согласование индивидуальных приёмов игры в защите при групповых взаимодействия

Такой компетенционный подход в решении задач овладения технико-тактическими действиями в спортивной игре позволяет стабилизировать качественное усвоение двигательных умений.

Ключевые компетентности основываются на свойствах личности и проявляются в определённых способах поведения, которые опираются на психологические функции человека, имеют широкий практический контекст, обладают высокой степенью универсальности. Одно из составляющих ключевых образовательных компетенций (по А. В. Хуторскому) является компетнция личностного самосовершенствования. Она направлена на освоение способов физического, духовного, интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. К данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье. Компетенция личностного самосовершенствования отвечает важнейшей педагогической задаче – воспитание физически культурного и валеологически грамотного юного гражданина страны, создание здоровьесберегающей среды. Основная задача релаксационной здоровьесберегающей работы заключается в предупреждении возможного

неблагополучия в психическом и физическом развитии учащихся, создание оптимальных условий для благоприятного развития.

Школа, главным образом, ориентированна на изучение окружающего мира и, по сути дела, грамотного отношения к себе, к своему телу, к необходимости работы по формированию привычек здорового образа жизни детей и подростков, и не использует при этом больших возможностей физической культуры. При этом фактически выпали такие важные компоненты, как формирование потребности и действенных мотивов занятий физическими упражнениями с учётом возраста и пола, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений и приобретение опыта общения.

У школьников не выработали способов творческого применения знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. Тем самым по окончании школы мы не сформировали ключевых компетенций у юных граждан, а это значит мы выпускали в большую жизнь не компетентных учащихся.

Поэтому компетентный подход в вопросах здоровьясбережения рассматривается сегодня в практике работы школы, как одно приоритетных направлений. Здоровье и физическая способность являются условиями и базисом компетентностного подхода для раскрытия потенциала личности. От того, насколько успешно удаётся сформировать ключевые компетентности здорового образа жизни в школьном возрасте, зависит в последствии реальный образ жизни человека.

Современная формирование компетенций личного самосовершенствования ориентированных на здоровье и физическую культуру позволит избежать детям приобретения отрицательного опыта вредных привычек, сохранить потребность в двигательной активности, укрепить растущий организм. Для решения этих ключевых образовательных компетенций необходимо преодолеть следующие противоречия:

· между потребностями общества в воспитании здорового молодого поколения и отсутствием достаточных педагогических условий для формирования компетенции личностного самосовершенствования:

· между потребностями практики в создании компетентностного подхода здоровьесберегающей среды и недостаточным уровнем компетентности части учителей в решении названной проблемы

Исходя из выше изложенного, наше МО предлагает разработку компетентностного подхода физического воспитания, в котором одним из основных принципов является принцип здоровьесберегающей направленности курса физической культуры, который мы понимаем шире, чем обще принятое положение «физкультурно-оздоровительная работа». Программа физического воспитания в МОУ № 150 включает в себя следующие виды двигательной деятельности: спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, спортивное ориентирование, художественная гимнастика, фехтование.

Многообразие видов физической деятельности обоснованно необходимостью расширения арсенала «школы движения», формирования мотивации к занятиям, представление возможности для их самовыражения, самоопределения.

Такой компетентностный подход носит ярко выраженный релаксирующий характер, поскольку основной его целью является формирование и развитие умений саморелаксации и перераспределение нагрузки, а не воспитание спортсмена-профессионала. Для реализации принципов компетентностного подхода в образовательных учреждениях необходимо проводить раздельные (по полу) занятия на уроке начиная с первого класса.

Деление класса позволяет дифференцировать индивидуализировать педагогический процесс, снижает трудности в общении, дискомфорт на уроке, а также учитывать психофизические особенности каждого ребёнка.

Строить учебный процесс в соответствии с опытом и уровнем достижений каждого школьника, его интересов и склонностей.

Компетентный подход в оценке успеваемости по предмету «физическая культура» является одним из актуальнейших в жизни школы. Отметка успеваемости является часто причиной конфликта между учителем и учеником, а нередко их родителями. Причиной подобных конфликтов является то, что учителя не находят убедительной аргументации той или иной отметки, что отрицательно влияет на психосоматическое здоровье учащихся. При этом оценка используется другими учителями, как единственная побудительная сила насильственного учения. Такое положение с оценкой является причиной, вызывающей чувство страха, пропусков уроков, психологических трудностей во время занятий привело к отчуждению ученика от учебной деятельности.

Мы предлагаем следующие варианты решения этой проблемы:

1. Успехи учеников оценивать в «единицах здоровья», которые с суммируются из качественных и количественных показателей.

2. Расширить границы нормативных показателей по всем видам качеств и умений.

3. Ввести зачётную систему по принципу высшей школы.

На наш взгляд такой компетентный подход к оценке успеваемости, когда наряду с овладением программным материалом выполнение учебных нормативов и тестов учитываются показатели систематичности и регулярности занятий, ведение здорового образа жизни способствует приобщению каждого ученика к ценностям физической культуры, а физическая культура из обязательного предмета превратится в необходимую составляющую образа жизни.

В современной школе, учащиеся находятся в режиме очень высокого уровня умственной, психоэмоциональной и статической нагрузок. Поэтому, возникла необходимость на занятиях физическими упражнениями применять средства релаксации, которые в учебном процессе стали неотъемлемой её частью. На занятиях используется три группы средств релаксации:

· педагогические (полноценная разминка, рациональное построение учебных занятий, средства, способствующие высокой работоспособности)

· медико-биологические средства релаксации (рациональное питание, различные виды массажа, гидротерапия, специальные упражнения на растягивания)

· психологические средства (психотерапия и психогигиена)

Вне учебные формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы рассматриваются нами, как дающие учащимся возможность получить дополнительное образование, способствуют самореализации, самовоспитанию и самосовершенствованию занимающихся.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что предлагаемая система физического воспитания, объединяющая учебную работу на уроках физической культуры, вне урочные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, создают максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физически, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.

Тем самым осуществляет компетентный подход в системе физической культуры и наделяет участников этого процесса ключевыми компетенциям

СЕКЦИЯ № 19«Формирование и развитие специальных и ключевых компетенций личности на основе компетентностного подхода»

, педагог-организатор МОУ СОШ № 21

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ.

Интенсивное развитие социума сегодня дает нам яркое осознание того, что используемые некогда раньше, буквально десять — пятнадцать лет назад, знания, умения и навыки по передаче опыта, накопленного предыдущими поколениями людей, мгновенно устаревают. Человечество вошло в новую цивилизационную эпоху, основой которой являются информационные потоки, соответственно которым создаются и активно внедряются в общество, а конкретно в образовательную нишу, новые, принципиально отличные от прежних формы, методы и технологии развития личности.

Контуры информационной цивилизации формируют принципиально иную систему ценностей. В центре ее – свободно самореализующийся индивид, способный к гибкой смене способов и форм жизнедеятельности на основе коммуникаций позитивного типа и принципа социальной ответственности и деятельности. Основа новой структуры ценностей составляет позиция, которую можно назвать компетенция.

Если брать воспитательный процесс, формирующий воспитательное пространство образовательного учреждения, то доминанта в формировании и развитии коммуникаций позитивного типа и принципа социальной деятельности и ответственности будет отдана игровой деятельности.

Игра – содержательная функция со многими гранями смысла. По выражению Лео Фрабелиуса, человечество разыгрывает порядок вещей в природе так, как оно этот порядок воспринимает. Для детей и подростков игра – неотъемлемая часть жизни. Через игру, посредством игры можно решать многие задачи, стоящие перед педагогическим коллективом образовательных учреждений.

Игра представляет собой сложный социокультурный феномен, которому посвящено множество философско-культурологических, психологических и педагогических исследований. Игра человека есть подлинно культурная ценность, способствующая укреплению контактов между людьми на социальном уровне, и тем самым участвующая в процессе социализации личности, который попутно сопровождается развитием ключевых образовательных компетенций.

Среди всех исследований по вопросам игры особое место принадлежит использованию игры в воспитательном процессе. Сложность понимания воспитывающего значения игры кроется в особой природе игровой деятельности: в ее многочисленных определениях неизменно подчеркиваются самоценность и самопроизвольность, отсутствие практической направленности, ориентации на результат. Между тем, воспитание – целенаправленная деятельность, которую организует педагог. Поэтому использование игровых моделей в организации деятельности является сложной педагогической задачей. Именно поэтому вопрос о педагогической деятельности как об основной деятельности, способствующей развитию образовательных компетенций является достаточно значимым. На помощь в этом вопросе приходят различные классификации игр, позволяющие выбрать из широкого спектра именно ту, которая поможет приблизиться наиболее близко к решению поставленной педагогической задачи. И из всего спектра игр наиболее значимыми, на мой взгляд, для развития ключевых образовательных компетенций учащихся являются сюжетно-ролевые игры, так как игровой потенциал данных игр действительно высок. Деятельность учащихся, организованная в контуре сюжетно-ролевой игры, позволяет с наибольшей эффективность достичь определенных результатов и способствует развитию определенных компетенций, которые изначально задаются условием и контекстом игры.

Сюжетно-ролевую игру, как вершину эволюции игровой деятельности, как момент активного обобществления личности социумом, возможно рассматривать и доступным, эффективным методом развития ребенка при его активной позиции, и определенным жизненным пространством, где доминирует фантазия и творчество, соединяющие условия для оптимальной самореализации личности и развития ключевых компетенций. В своей деятельности при организации сюжетно-ролевых игр мы разводим понятия компетенция, образовательная компетенция и компетентность, пытаясь выстроить их в логической последовательности, в том ходе, как они воздействуют на личность учащегося.

· Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности) задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним.

· Образовательная компетенция – это совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социально – значимую продуктивную деятельность по отношению к объектам реальной действительности.

· Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенции, включающей его личностное отношение к ней и к предмету деятельности.

Данная иерархия позволяет проследит рост личности в условиях образовательного учреждения, который построен на основе компетентностного подхода, с использованием сюжетно – ролевых игр.

На развития заданных педагогическим пространством ключевых образовательных компетенций влияют следующие характеристики сюжетно-ролевых игр.

Структурные характеристики

1. Временная протяженность и интенсивность игрового действия.

2. Начало – окончание игры.

3. Переломные или поворотные моменты (игровые кризисы).

4. Период относительного спокойствия или интенсивного воплощения сюжетной линии.

5. Целостность достигаемая:

· созданием или проигрыванием идеального и реального «образа» решаемых задач;

· выделением переломных моментов сюжета и переходом от одного к другому уровню профессиональных задач;

· определением алгоритма посреднического действия взрослого, стимулирующего действия ребенка;

· систематизацией средств интенсификации «распредмечивания» значимых символов;

· сюжетная определенность пространства, включающая момент условности, наличие инструкций, возможность риска и псевдореальной информации.

Технологические характеристики

1. Сюжетная стратегия реализации игровых задач для исполнителей и организаторов.

2. Социокультурное разнообразие деятельности участников сюжетной игры.

3. Возможность раздельного привнесения в игру значимых моментов культуры общества и ценностей социума.

4. Моделирование таких видов деятельности, которые

· являются инновационными для человека;

· имеют характер серьезного решения, в процессе чего формируется, корректируется и развивается личность.

Поведенческие характеристики

1. Самоопределение участников игры на каждом этапе выполнения задач и в процессе решения конфликтных ситуаций.

2. Ориентация на экспериментальное формирование образа поведения или действия по решению определенного рода сценарных задач.

Особенности пространственной организации сюжетно-ролевой игры

1. Реальные участники игрового действия преобразуют статус исполнителей сюжетных ролей: инициаторы, координаторы, аналитики, исполнители, игроки и др.

2. Замена жизненной реальности идентичной псевдореальной (сюжетной) информацией, предполагающей определенные ограничения и характерность действий личности в рамках определенного сюжета.

3. Трансформируется масштаб времени при воплощении роли в сюжет.

4. Наличие стимулов и мотивов, оптимизирующих развитие игры, ориентированных на личностное взросление, становление общественного человека по средствам развития ключевых компетенций затронутых сюжетной линией игры.

Опираясь на вышеперечисленные характеристики сюжетно-ролевых игр, мы в своей деятельности в рамках образовательного пространства МОУ№ 21 посредством данных игр создаем оптимальные педагогические условия воспитательной деятельности для развития ключевых образовательных компетенций через различные игровые формы и дела.

День самоуправления – общешкольная сюжетно-ролевая игра.

Общешкольные Молодежные Сборы – технология комплексной комбинированной активной формы работы с учащимися средней и старшей школы.

Акция «Класс активной гражданской позиции» — общешкольная комплексная сюжетно – ролевая игра.

Участие подростков в деятельности «Молодежного Движения Юность»

Участие в данных мероприятиях позволяет образовательному пространству МОУ № 21 реализовать главные цели общего образования, которые определяют ключевые образовательные компетенции.

1. Ценностно-смысловая компетенция. Эта компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными представлениями ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.

2. Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом социально значимой деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов и др.

3. Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе.

4. Социально-трудовая компетенция означает владение знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя)

5. Компетенция личностного самосовершенствования направлена к тому, чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку.

Таким образом, основные характеристики сюжетно-ролевой игры строятся на фундаменте вышеперечисленных ключевых образовательных компетенций, которые впоследствии и являются технологическим механизмом развития личности учащегося. Из всего вышеприведенного следует, что сюжетно-ролевая игра в образовательном процессе выполняет функцию, развивающую компетентность личности посредством развития ключевых образовательных компетенций.

, учитель МОУ СОШ № 78

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА.

Родителей сегодня нигде не учат, как надо правильно воспитывать детей. Значит, особую значимость должны иметь такие формы работы с родителями, которые помогут приобрести «малую» педагогическую мудрость, которая на мой взгляд необходима как молодым родителям, так и бабушкам, и дедушкам

В моём понимании «малая» педагогическая мудрость – это та компетенция которая включает в себя теоретические представления об объекте и практические способы работы с этим объектом. В нашем случае — это всестороннее изучение детской и родительской общественности, использование различных приёмов и методов воспитательной работы.

Я работаю в МОУ СОШ № 78 учителем истории и являюсь классным руководителем 7А класса. Мне бы хотелось познакомить вас с опытом своей работы в контексте компетентностного подхода в обучении партнёрским взаимоотношениям всех участников образовательного процесса

Своё первое знакомство с родителями произошло на родительском собрании, которое я так и назвала: «Давайте познакомимся».

Оформив приглашения, я раздала их за 3—4 дня до собрания. Вот так выглядел текст этого приглашения:

Уважаемые родители (ФИ учащегося)!

Приглашаю Вас на первое родительское собрание под девизом: «Давайте познакомимся». Отложите, пожалуйста, все свои дела и придите на нашу первую встречу – знакомство, тем самым дадите возможность понять: Вы уважаете своего ребёнка как личность.

Я жду Вас 18 сентября к 19 часам в кабинете № этаж).

.

1. Вступительное слово:

— Как бы ни был занят человек, если у него есть дети, значит, у него есть заботы. Самые разные. Но, прежде всего о здоровье и воспитании. Если вникнуть, главное, что составляет личную жизнь каждого человека, у которого есть дети, — это общение с ними. Заботы о них, воспитание приносят нам и самые большие радости, и самые большие тревоги. Потому, наверное, всё, что связано со здоровьем и воспитанием детей, имеет огромное социальное значение.

До недавних пор считалось, что главным воспитателем должна быть школа, класс, а семья лишь постольку, поскольку у родителей хватает, а точнее, не хватает времени на общение с детьми. Однако сегодня уже никто не станет спорить с тем, что коллективное воспитание не приносит желаемых результатов. Мы должны помнить, что всё лучшее закладывается в семье: дети впитывают все жизненные впечатления и получают жизненный опыт вместе с любовью матери и её поддержкой, с отцовским уважением. Контакт с родителями ребёнку нужен как воздух, а от того, как относятся к школе родители, зависит и отношение к ней наших детей. Если родители педагогам доверяют, значит, и дети школе доверяют тоже. А это очень хороший фундамент для сотрудничества, для общего успеха.

— А теперь давайте знакомиться…

И прошу представиться родителей в интересной творческой форме, начинаю с себя — Я, , буду вести у ваших детей историю и обществознание, люблю читать историческую литературу, слушать музыку, посещать театр. Обожаю готовить, сочинять сценарии мини спектаклей, праздников, очень люблю отсыпаться в единственный выходной – воскресенье. Затем выслушиваю родителей

· У вас возникли проблемы, какие-то недоразумения с ребёнком. Не спешите их решать в одиночку или идти к директору, завучу, придите ко мне и спокойно всё изложите. Вместе мы обязательно решим всё, что вас волнует.

· Не разобравшись, не наказывайте своего ребёнка. Помните: это может обернуться плачевно для вас.

· Только любовь и терпение спасут ваших детей. Не забывайте: духовное развитие ребёнка – это длительный процесс, который нельзя подталкивать. Ваша роль в развитии ребёнка должна ограничиваться помощью в усилиях самого ребёнка

· Об индивидуальных особенностях в развитии детей будем разговаривать только на индивидуальных встречах.

2. Заполнение анкеты.

— А теперь каждый из вас ответит на вопросы, записанные на доске:

· ФИО, дом. Адрес, телефон, место работы, должность.

· Состав семьи, (кто совместно проживает).

· Наличие в доме животных.

· Ваши увлечения, пристрастия.

· Об индивидуальных особенностях здоровья ребёнка.

· Друзья вашего сына или дочери.

· Чей авторитет в семье для ребёнка наиболее эффективен.

· Ваша помощь классному руководителю в воспитании детей.

3. Представление учителей-предметников

4. Ответы на вопросы родителей.

5. Выборы родительского комитета.

6. Заключительное слово классного руководителя:

— Вот и подошла к концу наша первая встреча. Мне бы очень хотелось, чтобы вы всегда приходили на родительские собрания, которых не так уж и много, они должны для нас стать интересными и поучительными. Предлагаю заполнить анкету для следующего родительского собрания:

· Любимые увлечения, хобби вашего ребёнка.

· Какие роли у детей? Есть ли они вообще?

· Бывают ли в семье конфликтные ситуации? С чем они связаны?

· Кто более авторитетен в семье?

Как проходит время досуга?

В течение всего первого семестра, я тщательным образом изучала анкеты детей, родителей, поддерживала связь с родителями, информируя их о школьных делах детей, к концу семестра я уже знала и называла каждого родителя по имени и отчеству. Заметив, что мои шестиклассники не совсем корректно ведут себя по отношению друг к другу: мальчики не уступают место девочкам, которых у нас — 14, а мальчиков-13, я поняла, что одними воспитательными беседами ситуации не изменишь, тогда я предложила детям и родителям провести «Новогодний рыцарский турнир», родители поняли меня и предложили не только свою помощь, но и своё участие; по истории мы как раз только что закончили изучение темы: «Рыцарство средневековья». Вот здесь – то и проявилось настоящее партнёрство родителей, детей, классного руководителя. Весь декабрь родители дома шили костюмы, изготавливали гербы, придумывали девизы, выбирали главных рыцарей, а « дамы сердца» вместе с мамами шили по-настоящему королевские, роскошные бальные платья, родители заготовили праздничные призы за участие в турнире, сами заняли место в жюри, а кому не досталось ролей, просто превратились в зрителей Рыцарского турнира. Результат не заставил долго ожидать: дети на уроках стали спокойнее, реже получали замечания, в класс теперь всегда первыми заходят девочки, а мальчики стали внимательнее относиться к ним.

На 8 Марта дети уже сами предложили мне написать сценарий праздника, я прекрасно понимала, если не привлечь родителей, то не получим того желаемого результата воспитательного процесса, хотелось, чтобы праздник запомнился детям, благо опыт совместного партнёрства уже был, и мы решили подготовить концерт для мам, бабушек, сестрёнок. Каждый уч-ся в тайне от родителей готовил подарки, делал их своими руками, на обществознании, ничего не подозревавшие дети, писали сочинения о своих мамах, бабушках, именно с отрывков из этих сочинений я и начала праздник, стояла удивительная тишина и каждая мама, бабушка, да и сами дети пытались угадать о ком именно идёт речь. Эти сочинения я сохраню до выпускного класса, пусть уже повзрослевшие дети, вспомнят, о чём они думали, мечтали, какие добрые слова дарили они своим родителям, когда были маленькими шестиклашками. Праздник «Загляните в мамины глаза» прошёл на удивление тепло, весело, выступали все 27 детей, а потом выступали и мамы, мальчики накрыли стол для чаепития, подарили мне, своему классному руководителю цветы. Такие вечера сближают родителей, учащихся, нас, учителей. У детей появляется опыт в подготовке внеклассных мероприятий, поэтому следующее мероприятие – КВН между двумя классами они практически готовили самостоятельно, обращались только за советами. В конце года я написала сценарий, посвящённый окончанию учебного года.

На празднике я поздравила детей, родителей с последним звонком, каждому вручила «Благодарственное письмо», в котором были отмечены заслуги детей, их участие в жизни школы, во внеклассных мероприятиях, каждое письмо отличалось определённым содержанием, например, Мухортова Дарья получила такое письмо: «Самой находчивой, любознательной интеллектуалке нашего класса, увлекающейся психологией, музыкой, литературой, историей и всем, что есть интересного на свете».

Еглевский Павел – «Самому застенчивому, тихому, скромному, мечтательному и романтичному ученику класса, доброму приятелю своих одноклассников»