ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Ссылка: http://bank. *****/Text/t37_167_2.htm

Сегодня ни педагогическая наука, ни практика не готовы к осуществлению образования на деятельностной основе. Однако уже имеется опыт объединения знаниевой парадигмы образования с ценностно-смысловой (психодидактической) и практико-ориентированной. В их основе - внутренняя дифференциация образовательного процесса, где на первый план выходят функции учителя:

- учебная диагностика,

- индивидуальная работа со школьниками,

- режиссирование урока,

- социальные практики,

- элементы тренинга и др. (, , И. Якиманская).

В соответствии с данными концептуальными идеями автором статьи совместно с разработаны и проверены на практике новые подходы к самоопределению школьников в условиях профильного обучения и предпрофильной подготовки. При этом самоопределение мы рассматриваем как сложный динамический процесс формирования личностью системы своих базовых отношений, ключевых компетентностей (профессионально-трудовых, нравственных, личностных), позволяющих действовать в меняющихся социальных, экономических и культурных условиях, принимать решения, адекватные своим ценностным смыслам.

Целью такой работы в основной школе и старшей школе можно считать формирование ориен-тационной (профориентационной) компетентности. Она выражается в готовности школьника:

- испытывать потребность в образовательной и профессиональной самоидентификации, в самовыражении в образовательном и профессиональном сообществе, в продуктивном освоении образовательной среды;

- выделять варианты выбора из предлагаемых образовательным пространством или конструировать собственные версии образовательного и профессионального самопродвижения;

- ставить образовательную и профессиональную деятельность;

- эффективно соорганизовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;

- приобретать опыт создания личностно значимых образовательных продуктов, играющих роль профильных и профессиональных проб;

- владеть комплексом способов деятельности по обеспечению принятия решения о продолжении образования и профессиональном становлении в условиях изменяющего общества и рынка труда.

Перед педагогами по-новому ставятся задачи принятия гражданской ответственности за уровень социальной зрелости учащихся и формирования общественного (в том числе родительского) запроса на профориентационную работу.

В основной школе профильная ориентация предусматривает оказание учащимся психолого-педагогической поддержки проектирования версий продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей школы, учреждениях профессионального образования. Профильная ориентация способствует принятию ими решения о выборе направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом.

Подготовка учащегося к ситуациям выбора профиля обучения предусматривает этапы:

- пропедевтический (при завершении обучения в 8-м классе или в начале 9-го класса) — выявление образовательного запроса учащихся;

- основной (в период обучения в 9-м классе) - моделирование видов образовательной деятельности, востребованных в профильной школе, и принятие решения в различных образовательных ситуациях;

- завершающий (при окончании 9-го класса) - оценка готовности школьника к принятию решения о выборе профиля обучения в старшей школе.

На пропедевтическом этапе профильной ориентации осуществляется:

1. Общее знакомство учащихся с типами учреждений профессионального образования в ходе презентации «образовательной карты» региона. Оно включает следующие информационные блоки:

- характеристика уровней и перспектив профессионального образования;

- ограничения и риски, связанные с приобретением профессионального образования в учреждениях профессионального образования различных типов и уровней;

- демонстрация примеров конкретных учебных заведений различных типов и уровней, выпускники которых востребованы на рынке труда данного региона;

- наиболее яркие или типичные примеры путей достижения профессионального успеха бывшими выпускниками школ данного региона.

В ходе презентации «образовательной карты» региона необходимо использование различных форм и методов с учетом доступности ресурсов социокультурной среды (реальные и виртуальные экскурсии, просмотр видеофильмов, самостоятельная работа с источниками информации на бумажных и магнитных носителях, посещение дней открытых дверей и др.).

2. Презентация возможностей и путей предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных школах, межшкольных учебных комбинатах и учреждениях дополнительного образования.

Желательно, чтобы знакомство с возможностями профильного обучения было согласовано с информацией о типах и уровнях профессионального образования, с описанием возможных путей дальнейшего профессионального становления на послешкольном этапе, с характеристикой необходимого уровня профессиоведческой компетентности, готовности к диалогу с потенциальными помощниками в выборе профиля обучения и направления продолжения образования.

3. Предварительная диагностика интересов, склонностей, способностей, образовательного запроса школьников с учетом мнения их родителей и педагогов. Диагностика осуществляется с помощью анкетирования, тестирования, собеседований, проведения фокус-групп, других методов. К ней предъявляются следующие требования:

- возможность применения ее средств в экспресс-режиме;

- «прозрачность» и доступность как процедуры, так и интерпретации результатов для педагогов и родителей;

- в случае использования профориентационных средств - возможность их адаптации к задачам профильной ориентации;

- отслеживание результативности предпрофильной подготовки «на входе» (в конце 8-го класса или начале 9-го класса) и «на выходе» (в конце 9-го класса) при помощи повторного использования единого банка диагностических процедур.

Таким образом, пропедевтический этап позволяет дифференцировать массив учащихся в соответствии с их потребностью в различных вариантах предпрофильной подготовки (условно - «хочу»).

На основном этапе реализуются содержательные линии предпрофильного ориентационного курса (условно - «могу»):

- обучение способам принятия решений о выборе направления предпрофильной подготовки, профильного обучения, путей послешкольного образования и трудоустройства;

- индивидуального маршрута образовательной деятельности, осуществляемого по возможности специалистом-психологом средствами мини-тренинга или фокус-группы;

- анализ образовательных ситуаций, в которых создаются условия для выявления основных ограничителей (затруднений, проблем) свободы выбора профиля обучения;

- реализуются «пробы выбора профиля обучения» - серии эвристически ориентированных заданий, прогнозирующих соответствие личностной заинтересованности школьника в обучении на данном профиле, а также соответствия возможностей школьника требованиям избираемого профиля.

«Пробы выбора профиля обучения» проектируются в соответствии с предлагаемыми различными учебными заведениями общего, дополнительного и профессионального образования профильными и элективными курсами, независимо от конкретного профиля. Эвристическая ориентация проб способствует конкретизации запроса учащегося в отношении связи содержания избираемого профиля обучения с содержанием послешкольного образования и будущей профессиональной деятельности. Например, если проба соответствует гуманитарному направлению, то она может предполагать выполнение серии заданий, в которых учащийся выступает в роли эксперта книжной, журнальной продукции, видеофильма по предложенному им алгоритму. Если же проба соответствует естественно-научному направлению, то ее эвристические задания могут предполагать изучение особенностей субкультуры и профессиональной компетентности медицинских работников, в соответствии с возрастными особенностями учащегося 9-го класса.

При завершении предпрофильной подготовки выпускников основной школы необходимо учитывать не только академические достижения и сертифицированный портфолио, но и уровень социальной зрелости учащихся, выраженной в готовности к самостоятельному выбору профиля обучения.

На заключительном, этапе профильной ориентации предусматривается:

- повторное использование диагностических материалов (или отдельных их элементов), которые были использованы на пропедевтическом этапе, диагностика «на выходе»;

- работа со схемой альтернативного выбора профиля обучения, позволяющей формулировать, ранжировать и наглядно, «количественно» соотносить аргументы «за и против» совершаемого выбора профиля (например, школьные предметы, интересующие учащегося, успеваемость по ним;

- мнения родителей; сертифицированные и несертифицированные личные достижения учащегося в основном и дополнительном образовании; советы учителей; рекомендации психологов; перспективность или престижность варианта выбора, территориальная близость места будущей учебы, материальное положение, состояние здоровья, чувствительность к эмоциональному климату на месте учебы и т. д.).

Целесообразно, чтобы в ранжировании («взвешивании») факторов независимо друг от друга принимали участие сам учащийся, учителя и родители, что может обнаружить отличия приоритетных мотивов профильной ориентации, а также выделить внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на выбор.

По результатам проведенной работы массив учащихся может быть дифференцирован, например, по следующим признакам:

- способные либо неспособные к самостоятельному формулированию запроса к образовательному учреждению;

- связывающие либо не связывающие профильное обучение с дальнейшей образовательной и профессиональной деятельностью;

- обладающие либо не обладающие необходимым уровнем сформированности общеобразовательных способностей универсального характера, востребованных не только в том или ином профиле обучения, но и соответствующих им вариантах дальнейшего жизненного, профессионального и социального становления.

Результативность заключительного этапа будет выше при условии организации однодневного или двухдневного «погружения» в проблему, предусмотренного учебным планом. Результаты прохождения школьниками этапов профильной ориентации должны быть формализованы в виде резюмирующего документа («дневник выбора профиля», «карта выбора профиля» и т. п.). Полученные данные необходимо учитывать при выборе школьниками профиля обучения и продолжения образования по окончании основной школы.

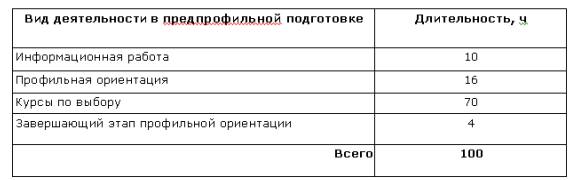

Исходя из базового объема предпрофильной подготовки примерно в 100 ч, можно условно определить место профильной ориентации школьников в 9-м классе следующим образом.

Для эффективной организации профильной ориентации должны быть использованы ресурсы социокультурной среды, учреждений профессионального и дополнительного образования, позволяющие раскрыть перед учащимися потенциал внешкольного образовательного пространства, востребованный в старшей профильной школе.

В старшей школе педагогическое сопровождение самоопределения старшеклассников должно выполнять не только государственный заказ на удовлетворение потребностей рынка труда в конкурентоспособных кадрах, но и заказ гражданского общества на взращивание в школе социально зрелых, неинфантильных «делателей» своего дела, носителей профессиональной миссии.

В профориентационной работе с учащимися 10-11-х классов, которая носит во многом «уточняющий» характер, можно элективно или факультативно использовать подготовленный под нашей редакцией учебник «Технология профессионального успеха» (М.: Просвещение, 2003). В настоящее время учебник переработан в полном соответствии с разделом «Профессиональное самоопределение и карьера» Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по технологии и будет переиздан издательством «Просвещение» в 2004 г. Курс рассчитан на 17 ч, его изучение рекомендуется в первом полугодии 10-го и 11-го классов. Это объясняется тем, что выбор предметных элективных курсов, а также намерения учащихся о продолжении образования (в связи с их возрастной и психологической неустойчивостью) может уточняться на разных этапах обучения. Курс включает три раздела: «Океан профессий»; «Какие профессии вас привлекают»; «Познай себя».

Погружение в практику — лучший способ принятия верного решения.

Значительная часть профориентационных средств имеет версионный характер, предполагает отход от принятой в традиционном образовательном процессе «логики правильности», преодоление недоверия учащегося к собственной уникальности. Поэтому целесообразно применять в ходе реализации профориентационного курса или специально организованной серии консультаций принятые в психологической и профконсультационной практике схемы и приемы активизации профессионального и личностного самоопределения:

- применение способов логической аргументации при проектировании конкретных версий продолжения образования;

- акцентирование внимания на ценностно-смысловых проблемах;

- эмоциональное воздействие при помощи введения необычной, яркой информации;

- использование интриги игрового взаимодействия;

- использование ярких биографических примеров, по возможности — с приглашением «успешных» представителей профессиональных сообществ;

- использование приема «незавершенность действия» (планируемое преподавателем, но неожиданное для школьников) для создания у школьников мотивации для самостоятельного осмысления обсуждаемой проблемы.

Примерными критериями готовности учащихся 9-го класса к выбору профиля обучения в старшей школе могут выступать:

- выраженность ценностных ориентации, связанных с профилем обучения и соответствующими ему направлениями послешкольного образования;

- представленность индивидуально выраженных целей профильного обучения;

- информационная подготовленность в отношении значимости профильного обучения для дальнейшего продолжения образования, жизненного, социального и профессионального самоопределения;

наличие опыта приложения усилий по освоению образовательного материала, освоению компетенции, востребованных в профильном обучении.