Амфиболы часто встречаются в россыпях в виде пластинок с ясно выраженной спайностью по удлинению, реже в виде угловатых и полуокатанных зерен неправильной формы. При дроблении амфиболы раскалываются на удлиненно-шестоватые или пластинчатые осколки по направлению совершенной спайности.

Определение. Обыкновенная роговая обманка определяется по удлиненно-призматическим или шестоватым кристаллам, темно-зеленому или черному цвету, стеклянному блеску, способности раскалываться по совершенной спайности на тонкие прозрачные зеленые пластиночки или иголочки, зеленовато-серому порошку, высокой твердости. Проверяется по заметному плеохроизму, положительному удлинению, по удлиненным пластинкам с углом угасания 15—18°. Актинолит от обыкновенной роговой обманки отличается более светлой зеленой окраской и низкими показателями преломления. Щелочные амфиболы (арфведсонит, рибекит, глаукофан) тоже темно-золеные, но отличаются от обыкновенной роговой обманки плеохроизмом от синеватых до зеленых томов, обратной схемой абсорбции, показателями преломления и голубовато-серым цветом порошка.

По составу и кристаллографическим формам амфиболы сходны с пироксенами, но последние, в отличие от амфиболов, в россыпях чаще встречаются в виде окатанных зерен и при дроблении дают в основном осколки неправильной формы с неровным изломом (тогда как амфиболы дают удлиненные осколки по спайности). Амфиболы от пироксенов отличаются и по углу спайности. Пересекающуюся спайность у амфиболов и пироксенов можно наблюдать лишь в цементных шлифах.

В мелких кристаллах темно-окрашенные амфиболы можно спутать с турмалином, но они отличаются от него оптическими свойствами: двуосной фигурой, совершенной спайностью, способностью раскалываться на пластинки. В неправильных осколках за черные амфиболы может быть принята черная цинковая обманка, от которой они легко отличаются в иммерсионных препаратах анизотропностью и более низкими показателями преломления.

Гельвин 3(Mn, Fe)BeSiO4·MnS. Кубической сингонии. Обычно в виде кристаллов тетраэдрической формы, а также в шарообразных массах. Слабая спайность по тетраэдру. Излом от неровного до раковистого. Хрупкий. Твердость 6—6,5. Уд. вес 3,16—3,26. Блеск стеклянный до жирного. Цвет медово-желтый до желто-бурого, зеленоватый и красно-бурый. Порошок белый. Прозрачен. Изотропен. N=1,739,

Гельвин — редкий минерал из скарновых пород. В россыпях он встречается очень редко, причем в виде окатанных неправильно изометричных зерен. Иногда на зернах гельвина наблюдаются синевато-черные налеты окислов марганца. При дроблении он дает зерна неправильной формы с неровным слабо раковистым изломом.

Определение. Гельвин определяется по тетраэдрической или шарообразной форме кристаллов, медово-желтому или бурому цвету, жирновато-стеклянному блеску, высокой твердости. Проверяется в иммерсионных жидкостях по изотропности и высокому показателю преломления. Химически проверяется на бериллий, марганец, серу, железо и кремнекнслоту. Растворяется в соляной кислоте с выделением H2S.

В осколках гельвин сходен с желтоокрашенными гранатами, пироксенами, везувианом, монацитом и сфеном. Труднее гельвин отличить от граната, так как тот и другой изотропны и имеют близкие показатели преломления, и в иммерсионных препаратах их различить поэтому трудно. Гельвин легко отличается от граната химическим путем реакцией на серную печень. От остальных анизотропных минералов гельвин отличается в иммерсионных препаратах изотропностью и показателями преломления.

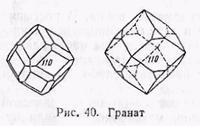

Гранаты представляют обширную изоморфную группу ортосиликатов трехвалентных и двухвалентных металлов с общей формулой R3R2(SiO4)3. Кубической сингонии. Габитус кристаллов изометрический. Чрезвычайно характерна форма ромбододекаэдра (110), реже тетрагон-триоктаэдра (211) (рис. 40). Часто гранаты встречаются в виде неправильных включений или в сплошных образованиях. Спайность отсутствует, но имеется довольно ясная отдельность по (110). Излом неясно раковистый до неровного. Хрупкие, иногда рассыпчатые. Твердость 6,5—7,5. Уд. вес 3,15—4,3 в зависимости от химического состава. Блеск стеклянный. Цвет красный, бурый, зеленый, желтый, реже белый и черный. Прозрачны, Изотропны. Показатели преломления довольно высокие: от 1,705 до 1,895 в зависимости от состава.

Гранаты представляют обширную изоморфную группу ортосиликатов трехвалентных и двухвалентных металлов с общей формулой R3R2(SiO4)3. Кубической сингонии. Габитус кристаллов изометрический. Чрезвычайно характерна форма ромбододекаэдра (110), реже тетрагон-триоктаэдра (211) (рис. 40). Часто гранаты встречаются в виде неправильных включений или в сплошных образованиях. Спайность отсутствует, но имеется довольно ясная отдельность по (110). Излом неясно раковистый до неровного. Хрупкие, иногда рассыпчатые. Твердость 6,5—7,5. Уд. вес 3,15—4,3 в зависимости от химического состава. Блеск стеклянный. Цвет красный, бурый, зеленый, желтый, реже белый и черный. Прозрачны, Изотропны. Показатели преломления довольно высокие: от 1,705 до 1,895 в зависимости от состава.

Гранаты подразделяются на алюминий-, железо-, хром- и титансодержащие. Ниже приведены наиболее распространенные минералы каждой из этих подгрупп,

Алюминийсодержащие гранаты: гроссуляр Ca3Al2(SiO4)3 — желтоватый или зеленый, N=1,735; пироп Mg3Al2(SiO4)3— красный до черного, N = 1,705—1,749; альмандин Fe3Al2(SiO4)3 — красный, N = 1,766—1,830; спессартин Mn3Al2(SiO4)3 — темно-красный, N = 1,791 —1,814.

Железосодержащие гранаты: андрадит Ca3Fe2(SiO4)3 — тёмнокрасный, N = 1,865—1,895.

Хромсодержащие гранаты: уваровит Са3Сr2(SiO4)3— изумрудно-зеленый, N = 1,838.

Титансодержаише гранаты: шорломит Са3(Fe,Ti)2(SiO4)3 —черный, N =1,9—2,0.

Гранаты устойчивы и в россыпях сохраняют кристаллографические формы ромбододекаэдров, тетрагон-триоктаэдров и сорока-восьмигранников. Часто гранаты наблюдаются и в виде окатанных зерен неправильной и реже изометричной формы. При дроблении гранаты дают неправильные зерна со стеклянным блеском и с неровным слабо раковистым изломом,

Определение. Гранаты определяются по кристаллографическим формам, высокой твердости (чертят стекло и раскалываются с большим усилием), стеклянному блеску, прозрачности, розовой, красной, реже зеленой окраске и неровному излому. Проверяются в иммерсионных препаратах по изотропности и показателям преломления. Химическим путем гранаты исследуются редко; в кислотах они не растворяются и в растворимое состояние переводятся путем сплавления с содой или разложения в плавиковой кислоте. При сплавлении с бурой гранаты дают скелет кремневой кислоты.

Альмандин и андрадит по окраске сходны, но альмандин отличается от андрадита химическими свойствами, более низким показателем преломления и желтоватым оттенком окраски. По тёмнокрасной окраске сходны между собой пироп и спессартин, но пироп отличается более низким показателем преломления (около 1,705) и может быть определен в иммерсионных жидкостях, а показатель преломления спессартина значительно выше (1,800) и определяется в сплавах. По показателю преломления спессартин стоит ближе к альмандину и aндрадиту. Спессартин, альмандин и андрадит можно различить лишь химическим путем.

Из зеленых гранатов иногда сходны по цвету гроссуляр и уваровит, но они легко различаются по показателям преломления: гроссуляр имеет более низкий показатель преломления, чем уваровит. В осколках неправильной формы зеленые гранаты можно смешать с зелеными шпинелями и зелеными пироксенами, От шпинелей зеленые гранаты отличаются повышенными показателями преломления и присутствием кремневой кислоты; в составе шпинелей обычно присутствуют магний и алюминий и отсутствует кремний. От пироксенов гранаты легко отличаются в иммерсионных препаратах по изотропности и более высоким показателям преломления. Розовый альмандин в осколках сходен с розовым андалузитом. Альмандин легко отличается от андалузита по изотропности и более высокому показателю преломления. Буровато-красные разности альмандина или андрадита в осколках сходны со ставролитом, но легко отличаются от него по изотропности и более высоким показателям преломления.

Черный шорломит в осколках сходен с черными прозрачными редкоземельными и титанистыми минералами: перовскитом, браннеритом и многими другими. От перовскита шорломит отличается стеклянным блеском, более низкими показателями преломления, присутствием кремния и отсутствием редких земель. От браннерита шорломит отличается более низкими показателями преломления, присутствием кремния и отсутствием тория и других редких металлов.

Оливин (Mg, Fe)2SiO4 Ортосиликат магния и железа. Магний и железо изоморфно замещают друг друга, вследствие чего состав и свойства минерала изменяются в широких пределах — от сравнительно редкого чисто магнезиального форстерита Mg2SiO4 до железистого фаялита Fe2SiO4. Ромбической сингонии. Кристаллы таблитчатые, призматические, сплюснутые по пинакоиду (100) или (010), реже вытянутые по третьей кристаллографической оси. Спайность по (010) довольно ясная, по (100) менее ясная. Излом раковистый. Хрупкий. Твердость 6,5—7,7. Уд. вес 3,27—3,37. Блеск стеклянный. Цвет зеленый, оливково-зеленый, иногда буроватый, сероватый или красноватый при окислении железа. Порошок белый. Прозрачен. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (001); Ng _|_ (100). Показатели преломления: Np = 1,635—1,655; Nm = 1,65—1,67; Ng = 1,67—1,69.

В шлихах обычно встречается в виде окатанных зерен неправильной или овальной формы, реже в виде окатанных пинакоидальных табличек с острыми концевыми пирамидальными гранями (101). Таблички оливина часто испещрены неровными трещинками, выполненными вторичными продуктами выветривания — серпентином н хлоритом. При дроблении оливин дает зерна неправильной формы, реже пластинчатые осколки по спайности (010) с сечением по Nm—Ng, с высокими цветами интерференции.

Определение. В шлихах оливин определяется по окатанной овальной или пластинчатой форме зерен, оливково-зеленому цвету, стеклянному блеску, прозрачности, высокой твердости, нерастворимости в кислотах. Под микроскопом определяется в иммерсионных препаратах по высокому двупреломлению, большому 2V, плохо выраженной спайности и показателям преломления. Химически оливин проверяется, в случае надобности, на магнии, железо и кремний.

В осколках оливин можно спутать со слабо окрашенными пироксенами и эпидотами. В иммерсионных препаратах оливин от пироксенов отличается по большему 2V и плохой спайности, а также по несколько большему двупреломлению.

Оливин легче отличить от пироксенов в цементных шлифах. В этом случае у пироксенов наблюдается резко выраженная спайность, пересекающаяся под углом 88°, оливин же дает зерна с прерывистой спайностью и чаще сечется беспорядочно ориентированными трещинками, по которым развивается серпентин или хлорит. От эпидота оливин отличается более низкими показателями преломления и более высоким двупреломлением.

Крайними членами оливиновой группы являются форстерит и фаялит. Фаялит — бледного зеленовато-желтого цвета, на воздухе окисляется и приобретает бурую или черную пленку окислов железа. От оливина фаялит отличается оптически отрицательной фигурой и высокими показателями преломления: Np = 1,835; Nm = 1,877; Ng=1,886. Форстерит—минерал немагнитный и имеет более низкие показатели преломления, чем оливин.

Крайними членами оливиновой группы являются форстерит и фаялит. Фаялит — бледного зеленовато-желтого цвета, на воздухе окисляется и приобретает бурую или черную пленку окислов железа. От оливина фаялит отличается оптически отрицательной фигурой и высокими показателями преломления: Np = 1,835; Nm = 1,877; Ng=1,886. Форстерит—минерал немагнитный и имеет более низкие показатели преломления, чем оливин.

Ортит Ca2(Al,Се, Fе)2(ОН)О2[А1Si3О9]. Минерал из группы эпидота, содержащий редкие земли. Моноклинной сингонии. По углам между тремя гранями близок к эпидоту (рис.41). Кристаллы часто таблитчатые по (100), а также длинные и тонкие игольчатые с удлинением параллельно оси [010]. Встречается также в виде сплошных зернистых включений. Спайность слабая по (100) и (001). Излом неровный до неяснораковистого. Хрупкий, Твердость 5,5— 6. Уд, вес 3,0—4,2. Блеск полуметаллический, смолистый, Цвет бурый до черного. В мелких осколках полупросвечивает. Под микроскопом прозрачен. Оптически отрицательный. Сильный плеохроизм: по Ng — буровато-желтый, по Nm — красновато-бурый, по Np — зеленовато-бурый. Плоскость оптических осей (010). Nm = [010]. Угол Np с [001] равен 32,5°. 2V большой. N= 1,64—1,74. Двупреломление различное (от сильного до слабого). Ортит легко изменяется и иногда становится изотропным,

В россыпях сохраняются таблитчатые кристаллы со скошенными гранями. При дроблении ортит образует зерна неправильной угловатой формы с неровным изломом, смоляно-черного цвета, с полуметаллическим блеском, просвечивающие в краях красновато-бурым или зеленовато-бурым цветом.

Определение. Ортит определяется по таблитчатым кристаллам, уплощенным по (100), со скошенными гранями второго пинакоида, черному цвету, полуметаллическому или смоляному блеску. Проверяется в иммерсионных препаратах и химически на кальций, церий, алюминий, воду и кремневую кислоту.

В осколках ортит сходен с темноокрашенными пироксенами— энстатитом и бронзитом, но отличается от них отсутствием спайности, более высокими показателями преломления и яркими цветами интерференции (если не изменен). В осколках ортит отчасти сходен также с черными прозрачными титанатами — перовскитом и браннеритом, но ортит имеет более низкие показатели преломления, у перовскита и браннерита показатели преломления выше, чем у крайней жидкости набора. Отсутствие спайности у ортита устанавливается в цементных шлифах главным образом для того, чтобы отличить его от пироксенов. Для химических реакций ортит надо сплавлять с содой или другими плавнями, так как в кислотах он не растворим.

Пироксены — большей частью метасиликаты типа RsiO3, где R = Са, Mg, Fe, реже Мn и Zn. Сюда же относятся двойные соли метакремневой кислоты типа R2+R3+(SiO3)2, реже типа R+R3+(SiO3)2 и содержащие щелочные металлы Na, К. Пироксены, так же как и амфиболы, кристаллизуются в трех сингониях: моноклинной, ромбической и триклинной. Большее распространение имеют моноклинные и ромбические пироксены (рис. 42).

Пироксены — большей частью метасиликаты типа RsiO3, где R = Са, Mg, Fe, реже Мn и Zn. Сюда же относятся двойные соли метакремневой кислоты типа R2+R3+(SiO3)2, реже типа R+R3+(SiO3)2 и содержащие щелочные металлы Na, К. Пироксены, так же как и амфиболы, кристаллизуются в трех сингониях: моноклинной, ромбической и триклинной. Большее распространение имеют моноклинные и ромбические пироксены (рис. 42).

Из моноклинных пироксенов следует остановиться на описании энстатита, диопсида и эгирина. Энстатит Mg2(SiO3)2 — магнезиальный, диопсид CaMg(SiO3)2 — известково-магнезиальный, эгирин NaFe(SiO3)2 — щелочной пироксен. У диопсида и энстатита форма кристаллов призматическая короткостолбчатая по [001]. Диопсид имеет белый, желтоватый до бледнозеленого цвет, а энстатит чаще зеленый, реже желтоватый или сероватый. Порошок у того и другого белый. Для эгирина характерна длиннопризматическая форма кристаллов с вертикальной штриховкой или бороздами. Кроме того, эгирин отличается от диопсида и энстатата темнозеленой до черной окраской. Для всех пироксенов характерна призматическая спайность по (110), довольно совершенная, но хуже выраженная, чем у амфиболов. Излом неровный до раковистого. Твердость 5—6. Уд. в. 3,2—3,6. Блеск стеклянный. Угол между гранями призмы около 88°. Диопсид н энстатит оптически положительные, а эгирин отрицательный. Плоскость оптических осей у моноклинных пироксенов ориентирована по (010), a Nm совпадает с [010]. Но угол Ng с третьей кристаллографической осью изменчив: у диопсида 36°, у эгирина 85°, у энстатита Ng совпадает с [001]. Под микроскопом диопсид и энстатит бесцветны. В противоположность диопсиду и энстатиту, эгирин обладает резким плеохроизмом: по Nm — густо-зеленый и по Ng — зеленовато-желтый. Кроме того, эгирин отличается от диопсида и энстатита более высокими показателями преломления. У диопсида: Np = 1,664—1,675; Nm= 1,671—1,685; Ng = 1,694—1,707; у энстатита показатели преломления еще ниже, чем у диопсида: Np= 1,650—1,665; Nm = 1,653—1,669; Ng = 1,658—1,674; а у эгирина: Np= 1,776; Nm = 1,819; Ng = 1,836.

Показатели преломления большинства минералов из группы ппроксенов, как и амфиболов, эпидота и многих других минералов переменного состава, изменяются в довольно широких пределах в зависимости от соотношения железа, магния и других металлов, изоморфно замещающихся между собой. Кроме того, следует указать, что пироксенам особенно свойственна склонность к образованию изоморфных смесей. Так, известны изоморфные смеси диопсид — геденбергит или диопсид — клиноэнстатит, где имеются все переходы между чистыми представителями минералов.

Пироксены устойчивы и в россыпях встречаются часто. Диопсид и энстатит обычно наблюдаются в виде окатанных зерен неправильной формы, реже в виде короткопризматических кристаллов, с углом между гранями, близким к прямому. Эгирин значительно реже встречается в россыпях, чем диопсид; для него характерна длиннопризматическая форма зерна, в случае слабой окатанности сохраняется штриховка.

При дроблении пироксены раскалываются на зерна неправильной формы с неровным изломом, реже получаются пластинчатые осколки по спайности. В иммерсионных препаратах пироксены дают тонкие пластинчатые осколки, частью имеющие прямолинейные очертания с двух или трех сторон, а частью с неровными очертаниями. В случае прямолинейных очертаний форма пластинок оказывается близкой к прямоугольной. Эгирин образует более резко выраженные прямоугольные пластинки.

Определение. Диопсид и энстатит определяются по короткопризматнческсй форме кристаллов (если они сохранились), прозрачности, светлозеленой, желтой или серой окраске, стеклянному блеску, высокой твердости, серовато-белому порошку. Эгирин отличается темнозеленой окраской, длиннопризматической формой кристаллов с вертикальной штриховкой граней и зеленоватым порошком. Пироксены надежно определяются только в иммерсионных жидкостях и цементных шлифах. В кислотах они не растворимы и разлагаются путем сплавления с содой. По внешнему виду под бинокуляром они между собой отличаются плохо, а различаются главным образом по показателям, преломления.

Диопсид в осколках можно спутать с эпидотом, от которого под микроскопом он отличается более низкими показателями преломления, спайностью, большими углами угасания, меньшим 2V и оптически положительным знаком.

Энстатит в осколках похож на гиперстен, авгит, геденбергит, но под микроскопом отличается от них более низкими показателями преломления.

Пироксены по химическому составу, кристаллографической форме, стеклянному блеску, высокой твердости, удельному весу и магнитной проницаемости очень сходны с амфиболами, но отличаются от них хуже выраженной призматической спайностью и углом спайности близким к прямому. Вследствие хуже выраженной спайности пироксены при дроблении раскалываются на зерна неправильной формы, без видимых простым глазом и под бинокуляром пластинок. Пластинчатые осколки у пироксенов образуются лишь при мелком дроблении (меньше 0,1 мм), причем их наличие устанавливается под микроскопом в иммерсионных препаратах. Амфиболы способны при раскалывании, в отличие от пироксенов, давать более вытянутые пластинки, наблюдаемые не только под бинокуляром, но иногда и простым глазом.

Пироксены сходны также с минералами группы оливина, но отличаются от них под микроскопом как в иммерсионных препаратах, так и в прозрачных цементных шлифах по пластинчатой форме зерен, спайности и меньшему IV. Оливин под микроскопом бесцветен, имеет неправильную форму зерен и трещиноватость, по которой обычно тонко замещается серпентином.

Пироксены сходны также с минералами группы оливина, но отличаются от них под микроскопом как в иммерсионных препаратах, так и в прозрачных цементных шлифах по пластинчатой форме зерен, спайности и меньшему IV. Оливин под микроскопом бесцветен, имеет неправильную форму зерен и трещиноватость, по которой обычно тонко замещается серпентином.

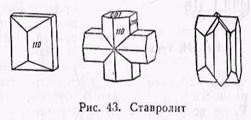

Ставролит FeAl2O2(OH)2[SiO4]2. Ромбической сингонии. Кристаллы короткопризматические по [001] и сплюснутые параллельно оси [010] с хорошо развитыми гранями (110), (010) и (001), Часто наблюдаются грани с шероховатой поверхностью или примазки тонкочешуйчатой слюды. Характерны крестообразные двойники по (032) в виде прямо угольного креста и по (232) в виде косого креста (рис. 43). Спайность по (010) средняя. Твердость 7—7,5. Уд. вес 3,6—3,8. Излом неровный. Блеск стеклянный матовый. Цвет желтый, красновато-бурый до буровато-черного, под микроскопом темно-желтый, желтовато-бурый, красновато-бурый, золотисто-желтый до бесцветного. Ясный плеохроизм, Схема абсорбции:Np<Nm<Ng. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (100); Np = 1,736; tfm = 1,741; Ng=l ,746.

Ставролит устойчив и в россыпях сохраняется в виде коротких призматических кристаллов с ясно развитой ромбической призмой или в виде крестообразных двойников. При дроблении ставролит дает зерна неправильной формы с неровным изломом. Пластинчатые осколки по спайности наблюдаются редко.

Определение. Ставролит определяется по крестообразным двойникам, короткопризматическим кристаллам с ромбической призмой и пинакоидами (010) и (001), красновато-бурой или желтовато-бурой окраске, шероховатой слабо изъеденной поверхности граней, высокой твердости. Проверяется в иммерсионных препаратах по характерному плеохроизму — желтому до красноватого или золотисто-желтому до бесцветного, положительному оптическому знаку, небольшому двупреломлению, тонкодисперсным включениям черного углистого вещества. Химически ставролит проверяется редко, так как нерастворим в кислотах. В осколках ставролит сходен с гранатом и пироксеном бурой окраски, но отличается от граната анизотропностью, плеохроизмом, наличием множества включений посторонних минералов, от пироксена — плеохроизмом, наличием включений, отсутствием совершенной спайности.

Турмалин — в химическом отношении представляет изоморфную смесь алюмо - и боросиликатов переменного состава. В состав турмалина входят: SiO2, ТiO2, В2O3, А12О3, Fe2O3, CrO3, FeO, MgO, CaO, MnO, Na2O, K2O, Li2O, H2O и F. Тригональной сингонии. Кристаллы призматические с ясно развитой дитригональной призмой, со слабо развитыми гранями ромбоэдра

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |