Минералы первой группы представлены кислородными соединениями железа и характеризуются черным цветом, непрозрачностью и высоким удельным весом (5 — 7). Минералы второй группы представляют собой большей частью породообразующие окрашенные прозрачные силикаты с удельным весом меньше 4. Минералы третьей группы очень разнообразны по химическому составу и, за исключением пиролюзита и псиломелана, прозрачны.

Электромагнитная фракция часто бывает загрязнена немагнитными минералами с примазками гидроокислов железа, а также окисленными содержащими железо сульфидами.

Электромагнитная фракция представлена следующими минеральными группами (табл. 3).

Таблица 3

Минеральные группы электромагнитной фракции

Окислы | Гидроокислы | Силикаты | Титано-силикаты, титанаты и тантало-ниобаты | Карбонаты | Сульфаты | Фосфаты и вольфраматы |

Гематит Ильменит Пиролюзит Хромит Шпинель | Лимонит Псиломелан | Амфиболы Гельвин Гранаты Оливин Пироксены Ставролит Турмалин Эпидот | Астрофиллит Лампрофиллит Титанит Сфен Перовскит Колумбит-танталит Пирохлор | Сидерит | Ярозит | Ксенотим Монацит Вольфрамит Гюбнерит Ферберит |

Ниже описываются минералы электромагнитной фракции по группам.

Окислы электромагнитной фракции представлены следующими минералами; гематитом, ильменитом, пиролюзитом, хромитом и шпинелью.

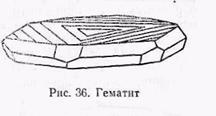

Гематит Fe2O3. Встречается в кристаллическом и землистом виде. Кристаллы тригональной сингонии, часто толсто - или тонкопластинчатые по базопинакоиду (рис. 36) или ромбоэдрического габитуса. Наблюдается и в тонкочешуйчатых образованиях, собранных в параллельном положении в розетки. Характерна штриховка граней базопинакоида, параллельная граням ромбоэдра. Спайность отсутствует, но бывает отдельность по ромбоэдру и базопинакоиду вследствие полисинтетического двойникования. Твердость 5,5—6,5. Уд. вес 4,9—5,3. Излом неровный полураковистый. Цвет у кристаллических разностей железно-черный до темного сталъно-ceporo. У плотных и землистых разностей цвет буровато-красный. Черта и порошок вишнево-красного цвета до красновато-бурого. Непрозрачен. В тонких чешуйках и пластинках под бинокуляром (лучше под микроскопом) просвечивает темно-красным цветом. Блеск сильный, металлический, придающий минералу стально-серый оттенок. В землистых разностях тусклый.

придающий минералу стально-серый оттенок. В землистых разностях тусклый.

Под микроскопом в отраженном свете гематит имеет серовато-белый цвет, светлее всех окислов железа и марганца. Твердость высокая: стальной иглой не чертится. При сильном косом свете наблюдаются внутренние рефлексы кроваво-красного цвета. Анизотропен. Реактивами не травится.

В шлихах гематит встречается довольно часто в виде таблитчатых со скошенными гранями зерен или удлиненных пластинок и чешуек, а также в виде окатанных неправильных зерен. Иногда в шлихах сохраняется в виде кристаллов с ясно развитыми гранями пинакоида (0001) и слабо развитыми гранями ромбоэдра. В этом случае кристаллы гематита имеют вид шестиугольных пластинок, скошенных по краям. Часто гематит в шлихах лимонитизирован и имеет желто-бурые пленки. При дроблении гематит может давать осколки по ромбоэдрической или пинакоидальной отдельности, но чаще наблюдаются зерна с неровным изломом.

Определение. В шлихах под бинокуляром гематит устанавливается по характерной форме шестиугольных пластинок со скошенными гранями и с пересекающейся штриховкой на базо-пинакоиде, сильному металлическому блеску со стальным или синим оттенком, вишнево-красному или красно-бурому непрозрачному порошку и просвечиванию под микроскопом кроваво-красным цветом в тонких осколках или и краях свеже раздробленных зерен. В дробленом материале пластинчатая разность гематита узнается по удлиненным пластинкам стально-серого цвета. Для гематита характерно слабое растворение в крепкой соляной кислоте с окрашиванием раствора в буровато-желтый цвет. Проверяется в отраженном свете и химически на железо (см. «Химические методы» в гл. III). Перед паяльной трубкой не плавится, но в восстановительном пламени чернеет и становится сильно магнитным (притягивается простым магнитом).

Гематит по форме кристаллов (шестиугольные скошенные пластинки) похож на ильменит, но отличается от него цветом порошка, просвечиванием под микроскопом в тонких осколках красным цветом и отрицательной реакцией на титан. Гематит можно спутать в осколках с другими черными рудными минералами: вольфрамитом, хромитом, псиломеланом. Но от вольфрамита гематит отличается отсутствием вольфрама, от хромита — окрашенным в вишнево-бурый цвет порошком и отрицательной реакцией на хром, от псиломелана—окрашенным порошком и отрицательной реакцией на марганец.

Ильменит FeTiO3 Кристаллы редки. В большинстве случаев встречается в виде угловатых неправильных зерен. Трнгональной сингонии. Габитус кристаллов толстотаблитчатый, пластинчатый, реже остроромбоэдрический. Формы: пинакоид (0001) и различные ромбоэдры (рис. 37). Полисинтетические двойники по ромбоэдру образуют пересекающуюся штриховатость на базопинакоиде по трем направлениям. Спайность весьма несовершенная. Твердость 5—6. Уд. вес 5. Излом раковистый до неровного. Цвет железно-черный или стально-серый. Черта и порошок черные, реже, вследствие частичной лейкоксенизации, сопровождаемой окислением железа, коричневатые. Блеск полуметаллический до сильно металлического. Непрозрачен.

Ильменит FeTiO3 Кристаллы редки. В большинстве случаев встречается в виде угловатых неправильных зерен. Трнгональной сингонии. Габитус кристаллов толстотаблитчатый, пластинчатый, реже остроромбоэдрический. Формы: пинакоид (0001) и различные ромбоэдры (рис. 37). Полисинтетические двойники по ромбоэдру образуют пересекающуюся штриховатость на базопинакоиде по трем направлениям. Спайность весьма несовершенная. Твердость 5—6. Уд. вес 5. Излом раковистый до неровного. Цвет железно-черный или стально-серый. Черта и порошок черные, реже, вследствие частичной лейкоксенизации, сопровождаемой окислением железа, коричневатые. Блеск полуметаллический до сильно металлического. Непрозрачен.

Под микроскопом в отраженном свете буровато-серый. По сравнению с магнетитом имеет более розовый оттенок. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Анизотропен. Реактивы не действуют.

Ильменит, разрушаясь, дает лейкоксен, иногда замещается им полностью. Минерал распространенный, в россыпях устойчивый. В шлихах ильменит обычно наблюдается в виде неправильных округлых зерен с металловидным блеском, иногда сохраняются кристаллы в виде шестиугольных пластинок со скошенными краями, с хорошо развитыми гранями базопннаконда и менее развитыми гранями ромбоэдра. Габитус кристаллов ильменита похож на габитус кристаллов гематита. В дробленой руде ильменит обычно наблюдается в виде зерен неправильной формы с неровным раковистым изломом. Редко при дроблении получаются зерна пластинчатой формы.

Определение. Под бинокуляром ильменит определяется по характерному таблитчатому габитусу шестиугольных скошенных пластинок, черному цвету, тусклому металлическому блеску, черному порошку и нерастворимости в кислотах. Лишь при нагревании в крепкой серной кислоте порошок ильменита слабо растворяется. Ильменит с трудом сплавляется с содой, сплавление легче происходит при прибавлении KNO3. Содовый сплав окрашивается в голубовато-зеленый цвет от присутствия примеси марганца. Сплавление с кислым сернокислым калием происходит быстрее, чем с содой. Химически проверяется на железо и титан (см. «Химические методы» в гл. III). Реакцию на титан лучше производить с перекисью водорода. Оптически проверяется в отраженном свете.

Ильменит в неправильных зернах можно спутать с рядом рудных непрозрачных черных минералов: гематитом, вольфрамитом, танталитом и др. От гематита ильменит отличается черным порошком и реакцией на титан, от вольфрамита — отсутствием совершенной спайности, положительной реакцией на титан н отсутствием вольфрама. Труднее ильменит отличить от танталита: первый дает иногда коричневатый порошок, но с трудом сплавляется с содой, второй, наоборот, сплавляется с содой быстрее и полностью. От перовскита ильменит отличается черным непрозрачным порошком, анизотропностью в отраженном свете и отсутствием кальция.

Пиролюзит МпO2. Ромбической сингонии. Обычно встречается в землистых или плотных скрытокристаллических массах, реже в радиально-лучистых и оолитовых агрегатах или натечных корочках. Твердость 2—2,5 у мягких, до 5,5 у плотных разностей. Мягкий, легко мажет руки. Уд. вес 4,73—4,86. Блеск металлический до матового. Цвет железно-черный, темный стально-серый, иногда синеватый. Порошок черный или синевато-черный. Непрозрачен.

Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый с буроватым или кремовым оттенком по сравнению с псиломеланом. Призматическая разность анизотропна. Полируется плохо: дает ямчатую поверхность. Колломорфный, оолитовый, реже призматический. Кислотами не травится. При действии перекиси водорода вскипает.

Минерал неустойчивый и в россыпях встречается редко, обычно в виде окатанных зерен неправильной формы, в корочках и в землистых или натечных колломорфных массах. Нередко пиролюзит образует псевдоморфозы по манганиту. В дробленой руде землистый или в виде плотных угловатых обломков с неровным изломом, черного цвета с синеватым пли стальным оттенком.

Определение. Пиролюзит в шлихах устанавливается по внешнему виду (зерна натечной формы или комковатые землистые массы черного цвета с синевато-стальным оттенком), черному, сажистому порошку, характерному растворению в концентрированной соляной кислоте с зеленовато-черно-бурым окрашиванием раствора. При растворении в азотной кислоте и прибавлении висмутата натрия NaBiO3 раствор получает окраску розовую до пурпурной. Характерны окрашенное фиолетовое стекло буры в окислительном пламени и непрозрачный зеленый или голубой сплав при сплавлении с содой. Для химической проверки можно пользоваться также другими реакциями на марганец (см. «Химические методы» в гл. III).

Хромит — минерал из группы шпинели состава FeCr2O4. При частичном замещении в нем железа магнием и хрома алюминием образуются хромшпинелиды, по внешнему виду не отличимые от хромита. Кубической сингонии. Кристаллы октаэдрической формы. Обычно наблюдается в плотных тонкозернистых агрегатах. Спайность весьма несовершенная по октаэдру (111). Хрупкий. Твердость 6,5. Уд. вое 4,0—4,9. Блеск полуметаллический до металлического. Цвет черный, коричнево-черный. В очень тонких осколках желтовато-красный или бурый. Порошок коричневый.

Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый со слабым коричневым оттенком, более серый, чем магнетит, сфалерит и ильменит. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Полировка гладкая, но ямчатая. Изотропен. В косом свете коричнево-красные внутренние рефлексы. Кислоты не действуют.

В шлихах встречается в виде округлых октаэдрических зерен или округло-угловатых и неправильных обломков, часто б форме октаэдров, на гладких гранях которых иногда наблюдаются пустоты.

В россыпях хромит сохраняется хорошо и может быть перенесен и а большие расстояния от коренного месторождения. Устойчив в природе, вторичными продуктами не замещается. При дроблении хромит дает зерна неправильной угловатой формы с неровным изломом.

Определение. Под бинокуляром хромит определяется по характерной октаэдрической форме, ямчато-гладким блестящим граням, черному цвету, металлическому блеску, высокой твердости, коричневому порошку, просвечиванию под микроскопом в тонких осколках желтовато-красным или бурым цветом и нерастворимости в кислотах. Проверяется химически на хром и железо и под микроскопом в отраженном н в проходящем свете. Перед паяльной трубкой не плавится. При сплавлении с бурой или фосфорной солью хромит дает в горячем состоянии желтый перл, в холодном — изумрудно-зеленый. С содой сплавляется с трудом, легче — с перекисью натра, при растворении сплава в воде дает желтую окраску. Другие реакции на хром см. в гл. III («Химические методы»).

По кристаллографической форме хромит можно спутать с магнетитом, титано-магнетитом и шпинелями. Но от магнетита хромит отличается более низкой магнитной проницаемостью, коричневым порошком, просвечиванием в топких осколках и нерастворимостью в кислотах. От других хромшпинелидов хромит можно отличить лишь при помощи химического анализа. От темно-окрашенных шпинелей он отличается непрозрачностью, его можно отличить, кроме того, при помощи химического анализа. От других тем неокрашенных черных минералов —ильменита и гематита отличается коричневым порошком, более высокой твердостью, нерастворимостью в кислотах и в отраженном свете более темным серовато-белым цветом с коричневатым оттенком и изотропностью.

Шпинель MgAl2O4. Магний может частично замещаться двухвалентным железом или марганцем, а алюминий — трехвалентным железом или хромом, в результате чего образуются различно окрашенные шпинелиды. Кубической сингонии. Обычная форма — октаэдр (рис. 38). Двойники по шпинелевому закону — по грани октаэдра. Спайность по (111) несовершенная. излом раковистый. Твердость 8. Уд. вес 3,5— 4,1. Блеск стеклянный до матового. Цвет различный в зависимости от изоморфных примесей: зеленый, синий, красный, коричневый. Иногда шпинель бесцветна. Зеленый цвет чаще обусловлен примесью железа. Порошок бесцветный или белый. Изотропна. Прозрачна. N=1,71— 1,80 и выше в зависимости от состава. Устойчива и в россыпях сохраняет октаэдрический облик или наблюдается в виде округлых изометричных зерен, а также в виде осколков неправильной формы с неровным изломом.

Шпинель MgAl2O4. Магний может частично замещаться двухвалентным железом или марганцем, а алюминий — трехвалентным железом или хромом, в результате чего образуются различно окрашенные шпинелиды. Кубической сингонии. Обычная форма — октаэдр (рис. 38). Двойники по шпинелевому закону — по грани октаэдра. Спайность по (111) несовершенная. излом раковистый. Твердость 8. Уд. вес 3,5— 4,1. Блеск стеклянный до матового. Цвет различный в зависимости от изоморфных примесей: зеленый, синий, красный, коричневый. Иногда шпинель бесцветна. Зеленый цвет чаще обусловлен примесью железа. Порошок бесцветный или белый. Изотропна. Прозрачна. N=1,71— 1,80 и выше в зависимости от состава. Устойчива и в россыпях сохраняет октаэдрический облик или наблюдается в виде округлых изометричных зерен, а также в виде осколков неправильной формы с неровным изломом.

Определение. В шлихах шпинель обычно устанавливается по октаэдрической форме кристаллов и высокой твердости: ее зерна с трудом дробятся при нажиме стеклянной палочкой. Проверяется оптическим путем в иммерсионных жидкостях по изотропности и показателю преломления. Химически проверяется по нерастворимости в кислотах, характеру сплавления с фосфорной солью и реакциям на магний и алюминий.

В осколках шпинель сходна с гранатом, андалузитом и бериллом по высокой твердости. По показателям преломления также не всегда можно отличить ее от граната. В этом случае прибегают к сплавлению с фосфорной солью: гранат дает скелет кремнекислоты, шпинель не дает. От андалузита и берилла шпинель отличается изотропностью и более высокими показателями преломления.

В исключительных случаях шпинель по октаэдрической форме можно спутать с флюоритом, но октаэдрпческая форма для флюорита не характерна. Шпинель от флюорита легко отличима по более высокой твердости, а под микроскопом в иммерсионных жидкостях — по гораздо большему показателю преломления.

По форме кристаллов шпинель очень сходна с хрошнпинелидами, но отличается от них большей степенью прозрачности и более низкими показателями преломления.

2. ГИДРООКИСЛЫ

В данную группу входят гидроокислы железа и марганца. Из гидроокислов железа наиболее распространен в коренных месторождениях и в россыпях лимонит.

Лимонит с приблизительным составом 2Fe2O3 • ЗН2O. Скрыто кристаллический, коллоидальный. Обычно наблюдается в землистых, натечных, почковидных, оолитовых и плотных массах. Твердость 5—5,5. Уд. вес 3,6—4,0. Излом раковистый, землистый. Блеск полуметаллический, матовый. Цвет на поверхности излома различных оттенков: темнобурый до черного или желто-бурый до охряко-желтого. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете светлосерый с голубым оттенком. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Изотропен. Бурые и желто-бурые внутренние рефлексы. Полировка ровная или ямчатая. Кислотами не травится.

В шлихах встречается очень часто. Обычно наблюдается в виде окатанных неправильных зерен или в натечных образованиях. Довольно часто наблюдаются псевдоморфозы лимонита по пириту, магнетиту и гематиту.

Определение. Плотные разности лимонита определяются под бинокуляром по желтовато - или красновато-бурому цвету, высокой твердости, буровато-желтому порошку и легкой растворимости в крепкой соляной кислоте с характерным буровато-желтым окрашиванием. Оптически проверяется в отраженном свете по голубовато-серому цвету, отличающему его от гематита и других окислов железа, высокой твердости и отрицательному отношению к кислотам. Химически проверяется на железо, В закрытой трубке дает много воды.

Псиломелан имеет непостоянный сложный химический состав: кроме МпO2, Мn2O3, Н2O, он содержит Аl2О3, Fe2O3, BaO, К2О и другие окислы. Обычно образует натечные или землистые сплошные массы. Встречаются также дендрнты и корочки. Твердость 4—6. Уд. вес 3,3—4,7, Цвет серовато-черный до железно-черного и буровато-черный до печеночно-бурого. Порошок буровато-черный до черного, иногда блестящий. Минерал матовый. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый. Изотропен. Слабо травится кислотами. Плохо полируется. Часто имеет колломорфную структуру. В шлихах встречается редко, так как землистые агрегаты в россыпях не сохраняются. В дробленой руде встречается в виде неправильных комковатых землистых или плотных скоплений.

Определение, Под бинокулярном псиломелан определяется по натечным или землистым скоплениям, железно-черному цвету в зернах, черному сажистому или буровато-черному порошку и характерному поведению при растворении в соляной кислоте с окрашиванием раствора в зеленовато-черно-бурый цвет. При сплавлении с содой получается сплав, имеющий неравномерную зеленую окраску. В осколках псиломелан очень сходен с пиролюзитом, от которого отличается лишь в отраженном свете по серовато-белому цвету (отличному от кремоватого оттенка пиролюзита). Проверяется химически на марганец и воду.

3. СИЛИКАТЫ

В состав данной группы входят главным образом прозрачные окрашенные минералы — железо - и магнийсодержащие силикаты и алюмосиликаты: пироксены, амфиболы, гранаты, эпидот, оливин, турмалин, ставролит. Для них характерны: пониженная магнитная проницаемость по сравнению с черными непрозрачными окислами железа (гематитом, ильменитом и др.); прозрачность, ясно наблюдаемая в тонких осколках и мелких кристаллах под бинокуляром и микроскопом; высокая твердость.

Силикаты определяются главным образом по оптическим свойствам иммерсионным методом. В отраженном свете они светлосерые, чуть светлее кварца. Химические реакции применяются в редких случаях, В кислотах и щелочах они не растворимы, поэтому предварительно сплавляются с содой. При сплавлении с фосфорной солью получается скелет кремневой кислоты. Удельный вес описываемых ниже силикатов колеблется от 3 до 4: в бромоформе они тонут, в расплаве азотнокислой закиси ртути всплывают.

Амфиболы — представляют в химическом отношении двойные соли метакремневой кислоты с общей формулой (OH)2R7[Si4O11]2, где R = Са, Mg, Fe2+, реже Mn2+. Кроме того, в их состав иногда входят трехвалентные элементы (Fе3+ и Al3+). По химическому составу амфиболы очень близки к пироксенам.

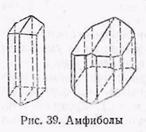

Амфиболы кристаллизуются преимущественно в моноклинной сингонии, очень немногие их представители— в ромбической и триклнпной сингониях (рис. 39).

Группа амфиболов очень разнообразна по составу входящих в нее минералов. В связи с присутствием в их составе железа, они большей частью окрашены и наблюдаются чаще в электромагнитной фракции. Из окрашенных амфиболов наибольшее распространение имеют моноклинные амфиболы: обыкновенная роговая обманка (ОН)2(Са, Na)2(Mg,Fe2+,Al)5[(Si,Al)4O11]2, реже актинолнт (лучистый камень) (OH)2Ca2(Mg,Fe2+)5[Si4O11]2.

Для амфиболов характерны призматические кристаллы с заметно развитыми гранями ромбической призмы и слабее развитыми пинакоидальными гранями. Кристаллы обычно оканчиваются тупой вершиной. Амфиболы встречаются и в виде тонко-призматических до игольчатых кристаллов, менее обычны столбчатые и таблитчатые кристаллы. Двойники большей частью простые, реже полисинтетические. Двойниковая плоскость (100). Спайность по (110) весьма совершенная, по (100) и (010) иногда ясная. В поперечном сечении хорошо выражена пересекающаяся призматическая спайность под углом 56°, Излом неровный до неяснораковистого. Хрупкие. Твердость 5—6.

Для амфиболов характерны призматические кристаллы с заметно развитыми гранями ромбической призмы и слабее развитыми пинакоидальными гранями. Кристаллы обычно оканчиваются тупой вершиной. Амфиболы встречаются и в виде тонко-призматических до игольчатых кристаллов, менее обычны столбчатые и таблитчатые кристаллы. Двойники большей частью простые, реже полисинтетические. Двойниковая плоскость (100). Спайность по (110) весьма совершенная, по (100) и (010) иногда ясная. В поперечном сечении хорошо выражена пересекающаяся призматическая спайность под углом 56°, Излом неровный до неяснораковистого. Хрупкие. Твердость 5—6.

Удельный вес обыкновенной роговой обманки 3,1—3,4 и актинолита 3—3,2. Блеск на плоскостях спайности стеклянный. Цвет обыкновенной роговой обманки темнозеленый до черного, актинолита светлозеленый разных оттенков. Порошок у обыкновенной роговой обманки зеленовато-серый, у актинолита зеленовато-белый. Плеохроизм у обыкновенной роговой обманки от темно - и бледнозеленого или бурого до желтого. У актинолнта плеохроизм наблюдается в слабых зеленых и желтых тонах. Схема абсорбции: Ng >Nm> Np. Минералы оптически отрицательные. Плоскость оптических осей (010). Угол Ng с [001] колеблется от 10 до 20° на (010). Положительное удлинение. У обыкновенной роговой обманки: Np = = 1,621 — 1,698; Nm= 1,627—1,719; Ng = 1,642—1,724; у актинолита показатели преломления значительно ниже: Np = l,614; Nm= 1,630; Ng = 1,643. 2V большой (близок к 90°).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |