2. СУЛЬФИДЫ, СУЛЬФОСОЛИ И АРСЕНИДЫ

Сульфиды и сульфосоли тяжелой неэлектромагнитной фракции обладают высоким удельным весом (больше 4). Для них характерны металлический блеск, непрозрачность и темный до черного порошок. Исключение среди сульфидов составляют прозрачные минералы: киноварь, реальгар, аурипигмент и сфалерит, дающие светлоокрашенный порошок.

Сульфиды и сульфосоли определяются главным образом в отраженном свете по высокой отражательной способности и активному травлению кислотами. В присутствии металлов сульфиды и сульфосоли вследствие более низкой отражательной способности выглядят в отраженном свете более тусклыми.

Большая часть сульфидов разлагается азотной кислотой с выделением серы в виде желтовато-белого осадка.

Под бинокуляром сульфиды и сульфосоли подразделяются по окраске на белые, желтые и темносерые до черных. К белым сульфидам могут быть отнесены арсенопирит, галенит, антимонит, висмутин, к типичным желтым — пирит и халькопирит. Темными являются блеклые руды и станнин. Ярко окрашены прозрачные сульфиды: киноварь, аурилигмент, реальгар и иногда сфалерит. В этой же группе описывается сперрилит.

Антимонит Sb2S3. Ромбической сингонии. Габитус кристаллов игольчатый до призматического по [001] с вертикальной штриховкой или ребристостью. Кристаллы богаты призматическими гранями, пирамидальные грани развиты слабо. Агрегаты игольчатые, радиальнолучистые, шестоватые и зернистые. Спайность по (010) весьма совершенная. Твердость 2. Уд. вес 4,5 — 4,6. Излом мелкораковистый. Хрупкий. Цвет свинцово-серый, стально-серый, часто пестрая или черная побежалость с синим оттенком. Черта и порошок черновато-серые. Блеск металлический, очень сильный на плоскости спайности и в свежем изломе. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете цвет белый. Сильно развиты явления двуотражения. Сильно анизотропен. При скрещенных николях окраска изменяется от буроватой до серовато-синей. Низкой твердости: чертится медной иглой. Травится HNO3 со слабым вскипанием, с КОН дает характерный оранжевый осадок.

В россыпях мало устойчив; вследствие большой хрупкости и совершенной спайности быстро разрушается. В шлихах встречается в виде вытянутых пластинчатых зерен или шестоватых штрихованных кристаллов, блестящих, а также с черной пли пестрой побежалостью. При дроблении раскалывается по спайности на удлиненные прямоугольные пластинки с сильным металлическим блеском свинцово-серого цвета.

Определение. Под бинокуляром антимонит определяется по свинцово-серому цвету, металлическому блеску, шестоватой или пластинчатой форме зерен, совершенной спайности — способности раскалываться на тончайшие пластинки. Проверяется в отраженном свете по белому цвету, резкой анизотропности и способности чертиться медной иглой. Химически проверяется по легкой растворимости в крепкой КОН с образованием пленки оранжевого цвета. Кроме того, присутствие сурьмы устанавливается при помощи микрохимических реакций.

Перед паяльной трубкой антимонит легко плавится и окрашивает пламя в зеленовато-синий цвет. На угле легко улетучивается и дает густой дым и белый налет окиси сурьмы. В HCl растворяется с выделением H2S, в HNO3 — с выделением Sb2O3.

Антимонит по цвету, блеску и шестоватому строению похож на висмутовый блеск, но отличается от него способностью растворяться в КОН с образованием желтого осадка. В очень мелких осколках или неправильных зернах антимонит трудно отличить от галенита. От последнего он также отличается реакцией с КОН и отсутствием свинца. Кроме того, антимонит сходен как макроскопически в осколках, так и в отраженном свете с джемсонитом и буланжеритом, от которых отличается лишь пленочной реакцией с КОН.

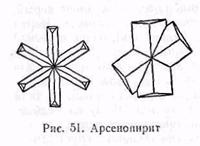

Арсенопирит FeAsS. Мышьяковистый колчедан. Ромбической сингонии. Габитус кристаллов призматический по (110) или столбчатый, а также псевдобипирамидальный или пластинчатый с призматическими гранями (110) и (011) и комбинационной штриховкой этих граней. В поперечном сечении кристаллы арсенопирита имеют вид ромба. Двойники с двойниковой плоскостью (110), иногда повторные, как у марказита. Часто наблюдаются крестообразные двойники прорастания (рис. 51). Спайность средняя по (011). Также встречается в зернистых и плотных образованиях. Твердость 5—6. Уд. вес 5,9—6,2. Излом неровный, хрупкий, ломкий. Цвет серебряно-белый до железно-черного. Черта и порошок серовато-черные. Блеск металлический. Непрозрачен. При  растирании в ступке издает чесночный запах.

растирании в ступке издает чесночный запах.

Под микроскопом в отраженном свете белый, по сравнению с галенитом слегка кремовый. Полируется лучше пирита. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Рельеф положительный. Ясно анизотропен. Интерференционная окраска изменяется от зеленоватых до розоватых тонов. При травлении HNO3 иризирует, редко медленно вскипает. После стирания реактива иногда выявляется зональная структура, В отличие от лёллингита не поддается действию насыщенного раствора FeCl3.

В шлихах сохраняет большей частью характерную форму пластинчатых кристаллов, напоминающих форму ромба, с горизонтальной штриховкой по граням ромбической призмы или форму удлиненных кристаллов. В россыпях арсенопирит сохраняется лучше, чем галенит, антимонит, висмутин и многие другие хрупки сульфиды белого цвета, и наблюдается поэтому довольно часто. Но способен переноситься, очевидно, лишь на небольшие расстояния, так как окатанных форм у него не наблюдается, При дроблении дает угловатые неправильные зерна с неровным изломом с сильным металлическим блеском и серебристо-белым цветом.

Определение. Арсенопирит определяется по удлиненно-призматической или пластинчато-пирамидальной форме кристаллов с ромбическим сечением и горизонтальной штриховкой по граням ромбической призмы, что отличает его от всех белых сульфидов, а затем по серовато-черному порошку, серебристо-белому цвету, иногда темной буровато-черной пленке окисления и высокой твердости. Проверяется оптическим путем в отраженном свете по белому цвету, анизотропности (его окраска меняется в зеленовато-розоватых тонах), высокой твердости. Химически проверяется на мышьяк, серу и железо. В азотной кислоте арсенопирит разлагается с выделением серы. При прокаливании арсенопирита в закрытой трубке получается возгон мышьяка в виде зеркального налета, растворимого в азотной кислоте. На угле перед паяльной трубкой арсенопирит дает белые пары с чесночным запахом, которые осаждаются далеко от пробы в виде белого налета As2O3.

В осколках арсенопирит сходен с некоторыми сульфидами и арсенидами кобальта, никеля и железа. Из сульфидов он сходен с пиритом и марказитом, но отличается от того и другого серебристо - или оловянно-белым цветом, а в отраженном свете белым цветом и реакцией на мышьяк. Из арсенидов сходен с лёллингитом, саффлоритом, раммельсбергитом и хлоантитом по высокой твердости и белому цвету в отраженном свете. От лёллингита отличается отрицательной реакцией с насыщенным раствором FeCl3 (лёллингит от FeCl3 буреет) и присутствием серы, от саффлорита — присутствием серы и отсутствием кобальта. Саффлорит растворяется в азотной кислоте с окрашиванием раствора в зеленый цвет. От раммельсбергита арсенопирит отличается присутствием серы и отсутствием никеля. Раммельсбергит растворяется в азотной кислоте со вскипанием и при травлении ею буреет. От хлоантита арсенопирит отличается анизотропностью, присутствием серы и отсутствием никеля.

Аурипигмент Аs2S3. Моноклинной сингонии. Кристаллы редко хорошо образованы, чаще листоватые. Изредка встречается в шестоватых или столбчатых массах, иногда с почковидной поверхностью. Спайность по (010) весьма совершенная. Плоскости спайности с вертикальной штриховкой. По (100) следы спайности. Спайные пластинки гнутся, но не эластичны. Твердость 1,5—2. Уд. вес 3,4—3,5. Под микроскопом прозрачен. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (001); Ng = [100]. Показатели преломления высокие: Np = 2,4; Nm = 2,8; Ng = 3,0. Большой 2V. Блеск жирный, на плоскостях спайности (010) перламутровый. Цвет лимонно-желтый разных оттенков. Черта и порошок также желтые, но более бледные. В кусочках полупрозрачен или просвечивает. В отраженном свете серовато-белый. Низкой твердости: чертится медной иглой. Сильно развиты явления двуотражения. Резко анизотропен. Наблюдаются лимонно-желтые или белые внутренние рефлексы. Травится КОН.

В россыпях неустойчив: легко крошится по спайности, быстро обтачивается и разрыхляется, при этом на воздухе окисляется. При дроблении раскалывается на пластинки исключительно по спайности (010), причем в спайных пластинках с трудом наблюдается неровный излом.

Определение. Аурипигмент определяется по низкой твердости, чисто желтому цвету, совершенной спайности, листоватому сложению и перламутровому блеску на плоскостях спайности. Характерны желтые листочки или землистые массы. Проверяется в проходящем и отраженном свете. Химически проверяется на серу и мышьяк. При растворении в азотной кислоте образуется сера в виде светложелтого осадка, который частично всплывает на поверхность капли азотнокислого раствора. При сплавлении с содой получается металлический мышьяк.

В мелких осколках аурипигмент можно смешать с минералами окисленной зоны: пироморфитом и миметезитом, от которых он отличается отсутствием свинца и фосфора и присутствием серы, а также характером растворения в кислотах (см. Пироморфит).

Борнит Cu5FeS4. Сульфид меди и железа. Красная медная руда — пестрая медная руда. Кубической сингонии. Кристаллы редки. Обычно находится в оплошных массах. Излом мелкораковистый, неровный. Хрупкий. Твердость 3. Уд. вес 4,9—5,4. Блеск металлический. Цвет промежуточный между медно-красным и томпаково-бурым в свежем изломе, на воздухе быстро покрывается радужной побежалостью. Черта и порошок светло-серовато-черные. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете коричневато-розовый, иногда с фиолетовым оттенком, быстро тускнеет. Средней твердости: чертится стальной иглой. Изотропен. Травится HNO3 со вскипанием и зеленым окрашиванием капли. После удаления капли HNO3 протравленное место становится оранжево-желтым. С KCN дает коричневое пятно,

В россыпях встречается очень редко в виде зерен неправильной формы с пестрой побежалостью. В свеже раздробленном состоянии на изломе цвет изменяется между медно-красным и томпаково-бурым. Форма зерен неправильная с неровным или раковистым изломом.

Определение. Борнит определяется по пестрым индигово-синим цветам побежалости, серовато-черной черте, средней твердости. Проверяется в отраженном свете по коричневато-розовому цвету, изотропности, получению коричневого пятна от KCN и травлению HNO3 со вскипанием. Химически проверяется на медь, серу и железо. В азотной кислоте и царской водке растворяется с выделением серы.

В случае наличия пестрой побежалости борнит можно спутать с халькопиритом, по розовому оттенку — с никелином и самородной медью, но борнит легко отличим от упомянутых минералов в отраженном свете.

Буланжерит Pb5Sb4S11 или 5PbS ۰ 2Sb2S3. Ромбической сингонии. Призматические или таблитчатые кристаллы. Чаще находится в кристаллически-перистых или зернистых массах. Спайность по (001) и (010). Твердость 2,5—3. Уд. вес 5,7—6,3. Блеск металлический. Цвет свинцово-серый до железно-черного. Часто с пятнистым желтым налетом от окисления. Ломкий, хрупкий. Черта и порошок серовато-черные с красноватым оттенком. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый. Сильно анизотропен. Низкой твердости: чертится медной иглой. Травится HNO3 и царской водкой. В россыпях не сохраняется: очень хрупкий и ломкий. При дроблении раскалывается на спайные пластинки.

Определение. Буланжерит определяется по игольчатым до столбчатых кристаллам, свинцово-серому цвету с металлическим блеском и коричневатому оттенку порошка. Проверяется в отраженном свете и химически на свинец, сурьму и серу. Частично буланжерит разлагается азотной кислотой. На угле перед паяльной трубкой получается королек свинца. В горячей соляной кислоте растворяется с выделением сероводорода.

Буланжерит очень близок по внешнему виду и оптическим свойствам в отраженном свете, а также по химическому составу с джемсонитом: их можно различить лишь при помощи полного химического анализа. Кроме того, буланжерит в осколках можно спутать с антимонитом и галенитом. От антимонита он отличается отрицательной реакцией с КОН и присутствием свинца, от галенита — анизотропностью, отсутствием треугольников выкрашивания, удлиненной формой кристаллов и зерен и присутствием сурьмы. Буланжерит сходен также с бурнонитом, но отличается от него отсутствием меди.

Висмутовый блеск (висмутин) Bi2S3. Ромбической сингонии. Габитус кристаллов игольчатый до призматического по [001]. Агрегаты плотные, листоватые и волокнистые. Спайность по (010) весьма совершенная, по (100) и (110) несовершенная. По удлинению грубая штриховка. Твердость 2. Уд. вес 6,4—6,5. Излом слабо раковистый. Цвет свинцово-серый до оловянно-белого. Часто имеется рубашка окисления, коричневатая или желтоватая. Черта и порошок черновато-серые. Блеск металлический. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете белого цвета. Сильно анизотропен. Низкой твердости: чертится медной иглой. Травится HNO3 с медленным вскипанием.

В россыпях неустойчив вследствие легкой окисляемости, низкой твердости, большой хрупкости и весьма совершенной спайности. При дроблении колется по спайности на удлиненные пластинки с сильным металлическим блеском, реже дает зерна неправильной формы.

Определение. Под бинокуляром определяется по шестоватому строению, свинцово-серому цвету, металлическому блеску и способности легко раскалываться по спайности на удлиненные пластинки или шестоватые зерна. Проверяется в отраженном свете и химически на висмут и серу. Растворяется в азотной кислоте со слабым вскипанием и выделением серы в виде округлых лепешечек, плавающих на поверхности раствора. При разбавлении раствора водой выпадает белый осадок основной висмутовой соли. В соляной кислоте почти не растворим. Для получения солянокислого раствора, требуемого для некоторых реакций на висмут (см. «Химические методы» в гл. III), следует раствор минерала в азотной кислоте выпарить досуха и сухой остаток растворить в нескольких каплях соляной кислоты.

В осколках висмутовый блеск можно смешать с антимонитом, буланжеритом, бурнонитом, реже с галенитом, но от всех перечисленных минералов он отличается присутствием висмута.

Галенит PbS. Кубической сингонии. Кристаллы — кубы или кубооктаэдры, реже октаэдры. Обыкновенно находится в сплошных крупно - или мелкозернистых плотных массах с характерным пластинчато-ступенчатым изломом. Спайность по кубу (100) весьма совершенная. Реже октаэдрическая отдельность. Твердость 2—3. Уд. вес 7,4—7,6. Цвет свинцово-серый. Блеск металлический. Черта и порошок черновато-свинцово-серые. Иногда на плоскостях галенита наблюдается пестрая побежалость. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете белого цвета. Изотропен. Полируется хорошо. В шлифе часто наблюдаются характерные треугольники выкрашивания. Твердость низкая: чертится медной иглой. Травится HNO3 со слабым вскипанием, также НСl и FeCl3.

В россыпях неустойчив. Встречается вблизи коренных месторождений в виде прямоугольных пластинок или сплошных кусочков с прямоугольной ступенчатой поверхностью, получающейся вследствие совершенной спайности по кубу. Часто несет тончайшую белую пленку церуссита, реже англезита. Вследствие наличия пленок окисления теряет металлический блеск и становится матовым. В случае сильного окисления покрывается толстой церусситовой рубашкой, под которой устанавливается с трудом. В этом случае следует окисленные зерна галенита раздавливать для вскрытия оставшихся неокисленными его частиц с сильным металлическим блеском, В дробленой руде чаще наблюдается в виде прямоугольных осколков со ступенчатой поверхностью. Иногда на пластинчатых зернах наблюдаются тончайшие треугольники выкрашивания. Очень редко зерна галенита имеют неровный излом.

Определение. Галенит определяется под бинокулярэм по характерной для него форме прямоугольных пластинок со ступенчатой поверхностью, свинцово-серому цвету и металлическому блеску. Проверяется в отраженном свете и химически на свинец и серу. При растворении в азотной кислоте выделяется сера и образуется белый осадок PbSO4.

Мокрым путем свинец в галените открывается в нейтральном растворе. Для этой цели минерал растворяется в азотной кислоте, азотнокислый раствор выпаривается досуха, сухой остаток растворяется в капле воды и к полученному раствору прибавляется кристаллик йодистого калия: в присутствии свинца выпадает золотистый желтый осадок PbJ2.

В мелких осколках галенит сходен по цвету с антимонитом, висмутовым блеском и буланжеритом, но отличается от них изотропностью, отрицательными реакциями на сурьму и висмут, результатами травления кислотами и наличием треугольников выкрашивания в аншлифах.

Киноварь HgS. Гексагональной сингонии. Кристаллы ромбоэдрические или толстотаблитчатые. Чаще находится в сплошных зернистых массах или в корочках и землистых налетах. Спайность по призме (![]() ) совершенная. Излом неяснараковистый, неровный, оскольчатый. Твердость 2—2,5. Уд. вес 8,0—8,2. Очень хрупкая. Блеск алмазный, переходящий в металлический на темноокрашенных образцах; рыхлые разности обычно матовые. Цвет ее — ало-красный, переходящий часто в буровато-красный и реже в сероватый. Черта и порошок алые, красные. Под микроскопом в тонких осколках прозрачная, а в толстых зернах непрозрачная. Оптически положительная с высокими показателями преломления (Nm = 2,913 и Ng = 3,27). В отраженном свете серая, анизотропная, с красными внутренними рефлексами. Травится лишь царской водкой.

) совершенная. Излом неяснараковистый, неровный, оскольчатый. Твердость 2—2,5. Уд. вес 8,0—8,2. Очень хрупкая. Блеск алмазный, переходящий в металлический на темноокрашенных образцах; рыхлые разности обычно матовые. Цвет ее — ало-красный, переходящий часто в буровато-красный и реже в сероватый. Черта и порошок алые, красные. Под микроскопом в тонких осколках прозрачная, а в толстых зернах непрозрачная. Оптически положительная с высокими показателями преломления (Nm = 2,913 и Ng = 3,27). В отраженном свете серая, анизотропная, с красными внутренними рефлексами. Травится лишь царской водкой.

В россыпях киноварь более устойчива, чем галенит, антимонит и висмутовый блеск, причем чаще наблюдается в виде окатанных зерен неправильной формы. При дроблении киноварь чаще дает угловатые неправильные зерна, реже получаются пластинчатые по спайности осколки.

Определение. Под бинокуляром киноварь определяется по ярко-красному цвету, алмазному до жирного блеску, красной черте и красному порошку, низкой твердости, совершенной спайности. Проверяется в проходящем и отраженном свете и химически на ртуть и серу. В кислотах и щелочах не растворима, но растворяется в царской водке. При осторожном выпаривании раствора досуха и прибавлении к сухому остатку воды и йодистого калия выпадает ярко-красный осадок двуиодистой ртути, растворяющейся в избытке йодистого калия. При погружении раскаленного шарика соды в петле платиновой проволоки в фарфоровую чашечку с порошком киновари минерал разлагается и. ртуть в виде черного налета оседает на стенках чашечки. Под бинокуляром хорошо видны мельчайшие капельки, из которых состоит этот налет. Осторожно нагретая в открытой трубке киноварь дает сернистые пары и капельки металлической ртути, оседающие на холодных стенках трубки.

Буровато-красные тонкозернистые разности киновари сходны с купритом, пруститом и гематитом, но отличаются от них низкой твердостью, способностью легко крошиться в ярко-красный порошок и реакциями на серу и ртуть. В красных зернах киноварь сходна с реальгаром и кермезитом, но отличается от реальгара ярко-красным порошком, присутствием ртути и отсутствием мышьяка, от кермезита—также ярко-красным порошком, отсутствием сурьмы и присутствием ртути и серы.

Кобальтин CoAsS. Сульфоарсенид кобальта. Кубической сингонии. Кристаллы обыкновенно имеют форму кубов или пентагон-додекаэдров. Наблюдаются также комбинации, обычные для пирита. Часто зернистый и сплошной. Спайность по кубу довольно совершенная. Излом неровный или раковистый. Твердость 5—5,5. Уд. вес 6—6,3. Блеск металлический. Цвет серебряно-белый с красным оттенком или стально-серый с фиолетовым оттенком. Богатый железом — серовато-черный. Черта и порошок серовато-черные. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете розовато-белый. Изотропен. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. От паров НNО3 тускнеет, и под каллей от продолжительного ее действия темнеет.

В россыпи кобальтин устойчив и, так же как и пирит, сохраняет кристаллические очертания. При дроблении кобальтин раскалывается на зерна неправильной формы с неровным изломом и с сильным металлическим блеском.

Определение. Кобальтин определяется по кубической или пентагон-додекаэдрической форме, серебряно-белому цвету с розоватым или фиолетовым оттенком, пестрой побежалости, высокой твердости и серовато-черному непрозрачному порошку. Характерны примазки розового эритрина. Под микроскопом в отраженном свете проверяется по изотропности, розовато-белому цвету и высокой твердости. Химически проверяется на кобальт, мышьяк и серу. Разлагается в азотной кислоте с выделением серы и As2O3 и образованием розового раствора. Перл буры синий. Перед паяльной трубкой плавится в серый слабо магнитный королек с выделением серы и As2O3.

По формам кобальтин очень сходен с пиритом, но отличается от него серебряно-белым цветом с розовым или фиолетовым оттенком и реакцией на кобальт и мышьяк. В осколках кобальтин сходен с никелином и марказитом, но отличается от никелина отсутствием никеля и присутствием серы, в отраженном свете изотропностью и слабо розовой окраской, от марказита — присутствием кобальта и мышьяка, изотропностью и розоватой окраской.

Ковеллин CuS. Гексагональной сингонии. Кристаллы имеют форму тонких гексагональных пластинок. Часто сплошной. Спайность по базису совершенная. На ощупь нежен, и в тонких пластинках гибок. Твердость 1,5—2. Уд. вес 4,68. Блеск полуметаллический до смолистого. Цвет индигово-синий илн синевато-черный. Иногда пурпурная побежалость. При смачивании водой приобретает пурпурный цвет. Черта и порошок свинцово-серые до черных. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете синего цвета. Сильно развиты явления двуотражения. Резко анизотропен. Низкой твердости: чертится медной иглой. Травится царской водкой.

В россыпях не сохраняется вследствие окисления на воздухе и большой хрупкости. При дроблении распадается в случае кристаллической разности на тонкие пластинки, а в случае землистой разности рассыпается в порошок.

Определение. Ковеллин чаще развивается в виде черно-синеватых землистых примазок или пленок на сульфидных медных минералах. Под микроскопом в отраженном свете проверяется по синей окраске, резким явлениям двуотражения и анизотропности. Химически проверяется на медь и серу. Растворяется в царской водке. Перед паяльной трубкой легко плавится, В окислительном пламени горит голубым пламенем с выделением SO2. После прокаливания и смачивания соляной кислотой дает лазурно-синее пламя.

Марказит FeS2. Лучистый колчедан. Ромбической сингонии. Кристаллы таблитчатые по (001), реже короткостолбчатые или пирамидальные. Призматические грани покрыты штриховкой. Двойники по (110); иногда звездчатые пятерники; встречаются двойники прорастания, пересекающиеся под углом около 60°. Чаще находится в сплошных натечных формах, почковидных или шаровидных. Нередки радиально-лучистые агрегаты. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 6,5. Уд. вес 4,8—4,9. Блеск металлический. Цвет обычно серовато-желтый или зеленоватый. На воздухе темнеет. Порошок зеленовато-черный. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете кремово-белый. Анизотропен. Очень сходен с пиритом. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Травится HNO3 и царской водкой.

В шлихах марказит встречается значительно реже, чем пирит, так как на воздухе быстрее окисляется и разлагается, превращаясь в землистую массу. В дробленой руде, подобно пириту, представлен угловатыми неправильными зернами с неровным изломом.

Определение. Марказит определяется по призматически-таблитчатой, реже бипирамидальной форме кристаллов, гребенчатым двойникам, лучистым агрегатам или колломорфным натечным скоплениям, серовато-зеленовато-желтому цвету, металлическому блеску и зеленовато-черному порошку. Проверяется под микроскопом в отраженном свете по кремово-белому цвету и анизотропности. Химически проверяется на железо и серу. В азотной кислоте разлагается с трудом, выделяя серу. Слабая соляная кислота не действует, царская водка растворяет. Перед паяльной трубкой сплавляется в магнитный королек.

Марказит одинаков с пиритом по химическому составу и физическим свойствам — цвету, блеску и порошку, но отличается от него по форме кристаллов, а в случае отсутствия кристаллов L по оптическим свойствам в отраженном свете (анизотропности) или по структуре (при помощи рентгеноскопии).

Молибденит MoS2. Гексагональной сингонии. Кристаллы таблитчатые или короткостолбчатые со слабо развитой горизонтальной штриховкой по базальной грани. Обычно находится в листоватых, массивных или чешуйчатых, и также тонкозернистых образованиях. Спайность по базису (0001) весьма совершенная. В тонких листочках очень гибкий. Режется ножом. Твердость 1 — 1,5. Уд. вес 4,3—4,7. Блеск металлический, жирный. Цвет свинцово-серый с едва уловимым голубоватым оттенком. Блестящая черта и порошок голубовато-серые на бумаге и зеленовато-серые на фарфоре. Очень мягкий: пишет на бумаге. Жирный на ощупь. Излом не наблюдается. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый. В различных сечениях цвет меняется от серого до белого. Отчетливы явления двуотражения. Резко анизотропен. Имеет четыре угасания. Низкой твердости: чертится медной иглой. Реактивами не травится.

Минерал редкий, неустойчивый. Встречается в россыпях в виде шестиугольных пластинок или листочков неправильной формы. Гексагональная форма кристаллов редко сохраняется. При дроблении молибденит расплющивается в тонкие листоватые пластинки.

Определение. Молибденит легко определяется под бинокуляром по свинцово-серому с голубоватым оттенком цвету, жирноватому металлическому блеску, шестиугольной форме пластинок, низкой твердости, способности легко расплющиваться в тонкие блестящие чешуйки при слабом нажиме иглой. Проверяется оптически в отраженном свете по серовато-белой окраске и резкой анизотропности. Химически проверяется на молибден и серу. В растворимое состояние переводится путем растворения в царской водке и сплавления с содой или кислым сернокислым калием. При кипячении сплава в соляной кислоте на стекле или в чашечке получается буровато-зеленовато-голубая каемка с постепенными переходами от одного из указанных цветов к другому. При кипячении сплава в соляной кислоте и прибавлении роданистого калия и цинка получается характерная для молибдена вишнево-красная окраска. При кипячении тонкорастертого порошка молибденита в крепкой азотной кислоте раствор окрашивается в синий цвет.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |