Широко распространен в осадочных и жильных образованиях, но в аллювиальных отложениях сохраняется редко вследствие легкой растворимости в кислых растворах и низкой твердости, При дроблении раскалывается главным образом по спайности на таблитчатые пластинки.

Определение. Кальцит определяется по таблитчатой, пластинчатой форме осколков, совершенной спайности по ромбоэдру, перламутровому блеску на плоскостях спайности, малой твердости, белому порошку. Под микроскопом проверяется в иммерсионных препаратах по пластинчатым осколкам, высоким нежноперламутровым цветам интерференции, показателю преломления Nm, одноосной отрицательной фигуре. Химически проверяется по легкой растворимости на холоду в соляной кислоте с бурным вскипанием и реакции на кальций.

В осколках кальцит сходен со многими карбонатами — анкеритом, доломитом и другими, но легко отличается от них в иммерсионных препаратах по показателю преломления Nm и значительно меньшему удельному весу. По химическому составу кальцит одинаков с арагонитом, кристаллизующимся в ромбической сингонин. Но, в отличие от кальцита, арагонит является двуосным минералом, с более высоким удельным весом и более высокими показателями преломления. Иногда по пластинчатым осколкам кальцит можно спутать с полевыми шпатами и баритом, но кальцит легко отличается в иммерсионных препаратах по высоким перламутровым цветам интерференции и показателям преломления.

4. СИЛИКАТЫ

Данная группа минералов легкой фракции самая многочисленная: в ней представлены полевые шпаты, слюды, хлориты и водные алюмосиликаты. Темноокрашенные железистые слюды могут иметь уд. вес 2,9 или даже немного больше — около 3,0.

■

Для всех силикатов легкой фракции характерны низкие показатели преломления и нерастворимость в соляной и азотной кислотах, Из минералов легкой фракции, содержащих редкие металлы, описывается лишь берилл. Легкие минералы, содержащие цветные металлы — медь и никель, встречаются довольно редко; из них ниже описываются гарниерит и хризоколла.

Берилл Be3Al2(SiO3)6. Гексагональной сингонии. Кристаллы длиннопризматические с хорошо развитыми призматическими и едва заметными бипирамидальными гранями. Обычно хорошо развит базальный пинакоид (рис. 68). Призматические грани покрыты вертикальной штриховкой, реже горизонтальной. Спайность по (0001) слабая. Излом раковистый до неровного. Твердость 7,5—8. Уд. вес 2,63—2,80. Блеск стеклянный, иногда тусклый. Цвет изумрудно-зеленый, бледно-зеленый, голубой, желтый, белый, а также бесцветный. Порошок белый или просвечивающий. В мелких осколках берилл под бинокуляром почти всегда прозрачен. В шлифах бесцветен. Оптически отрицательный. Np = 1,564—1,595 и Nm = 1,568—1,602. Низкое двупреломленне. Серые цвета интерференции. В природе берилл чаще наблюдается в виде крупных кристаллов, поэтому, попадая в россыпи, он обычно раскалывается на угловатые зерна неправильной формы с неровным раковистым изломом.

Определение. В россыпях и дробленой руде берилл большей частью встречается в виде прозрачных зерен неправильной формы и определяется по стеклянному блеску, бесцветности или слабой зеленоватой и желтоватой окраске и очень высокой твердости. Проверяется под микроскопом в иммерсионных препаратах по низкому двупреломлению, серым цветам интерференции, одноосной отрицательной фигуре и низким показателям преломления. Химически проверяется редко, так как в кислотах и щелочах не растворим. В растворимое состояние переводится путем сплавления с содой. Химически проверяется на бериллий, алюминий и кремний.

В осколках берилл сходен со многими бесцветными минералами — кварцем, топазом, флюоритом и др. Но от кварца берилл легко отличается по более высоким показателям преломления, от топаза отличается отсутствием спайности, низким удельным весом и низкими показателями преломления, от флюорита — анизотропностью и более высокими показателями преломления. При обработке растворами CuSO4 и Na2SO4 и последующем прокаливании берилл дает светлозеленое свечение в катодных лучах.

Гарниерит (Ni,Mg)SiO3 ۰Н2О. Большей частью скрытокристаллический, натечный, глиноподобный. пли землистый. Легко впитывает воду. Твердость 2,5—4. Уд. вес 2,5. Хрупкий. Цвет яблочно-зеленый, яркий. Минерал матовый, иногда со слабым до жирного блеском. Под бинокуляром непрозрачен. Под микроскопом в тонких препаратах прозрачен. N около 1,59. Низкое двупреломление. В россыпях гарниерит не сохраняется. При дроблении гарниерит рассыпается в порошковатую массу. Плотные разности имеют раковистый излом.

Определение. Гарниерит определяется по яркому яблочно-зеленому цвету и исключительной хрупкости. Под микроскопом проверяется в иммерсионных препаратах по низкому двупреломлению и низкому показателю преломления. Химически проверяется на никель после разложения минерала в соляной кислоте. Раствор выпаривается до небольшого объема, нейтрализуется аммиаком, и в него добавляется капля раствора диметилглиоксима; в присутствии никеля выпадает розовый осадок. По характеру образования гарниерит сходен со вторичными окисленными минералами меди: малахитом, хризоколлой и аурихальцитом, но от малахита и аурнхальцита отличается малым удельным весом, низкими показателями преломления и двупреломлением, спокойным разложением в соляной кислоте без вскипания, отсутствием меди и присутствием никеля и кремния с магнием, от хризоколлы — отсутствием меди и присутствием никеля и магния.

Полевые шпаты почти все представляют по составу изоморфные смеси алюмокремневых солей натрия, калия я кальция: NaAlSi3O8, KAlSi3O8 и СаАl2Si2О8. По преобладанию того или иного из этих трех компонентов группу полевых шпатов можно разбить на подгруппы натрово-известковых полевых шпатов или плагиоклазов — изоморфных смесей NaAlSi3O8 (альбита) и СаАl2Si2О8 (анортита) и кали-натровых полевых шпатов — изоморфных смесей KAlSi3O8 (ортоклаза или микроклина) и NaAlSi3O8 (альбита).

По морфологическим и физическим свойствам полевые шпаты очень близки между собой. Кристаллизуются они в триклинной и моноклинной сингониях. Габитус кристаллов по преимуществу призматический, таблитчатый и таблитчато-призматический. Для плагиоклазов чрезвычайно характерны полисинтетические двойники и для калиевым полевых шпатов (ортоклаза, санидина) — простые двойники. Для микроклина характерно решетчатое полисинтетическое двойникование. Полевые шпаты имеют высокую твердость (6—6,5), совершенную спайность по (001) и (010), низкий удельный вес (2,55—2,76). Излом неровный, иногда слабо раковистый. Цвет белый, сероватый, зеленоватый, бурый и др. Под микроскопом бесцветный. Порошок белый. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности несколько перламутровый. В тонких осколках под бинокуляром прозрачны или полупрозрачны. Двуосные с меняющимся углом оптических осей и низкими показателями преломления.

В россыпях полевые шпаты устойчивы и обычно преобладают в составе аллювиальных и других отложений, но по сравнению с кварцем менее устойчивы. При дроблении полевые шпаты частично раскалываются на спайные пластинки с перламутровым блеском, чаще дают угловатые зерна неправильной формы с неровным изломом.

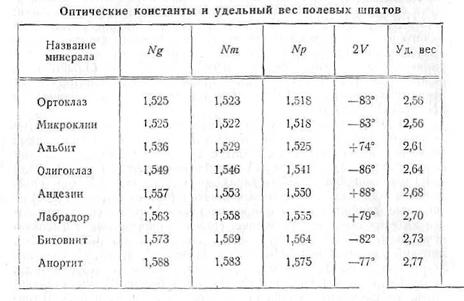

Определение. Полевые шпаты определяются по светлой окраске, пластинчатой форме зерен, стеклянному блеску, высокой твердости, низкому удельному весу и нерастворимости в кислотах и щелочах. Проверяются под микроскопом в иммерсионных препаратах по низким показателям преломления, низкому двупреломлению, двуосной фигуре и двойникам. Последнее свойство лучше улавливается в цементных шлифах, где минерал сечется в различных направлениях. Ниже полевые шпаты сведены в таблицу, где расположены по возрастанию показателей преломления и удельного веса.

Рассматривая приведенные константы, замечаем, что калиевые полевые шпаты (ортоклаз и микроклин) — оптически отрицательные и имеют более низкие показатели преломления и удельный вес, чем плагиоклазы.

|

Для калиевых полевых шпатов характерна пелитизация с бурыми продуктами замещения; для микроклина, кроме того, характерно своеобразное решетчатое полисинтетическое двойникование. Для плагиоклазов характерны серицитпзация (замещение тонкочешуйчатым серицитом) и полисинтетическое двойникование. Химически полевые шпаты проверяются в редких случаях на отдельные элементы: Al, Ca, Na, К и SiO2.

В осколках полевые шпаты можно спутать со многими неокрашенными минералами легкой фракции: нефелином, лейцитом, скаполитами и цеолитами. Но от всех упомянутых минералов полевые шпаты отличаются оптическими свойствами: показателями преломления, осностью и полисинтетическим двойникованием. Нефелин по показателям преломления и серым цветам интерференции сходен с альбитом, но отличается от него одноосной отрицательной фигурой, а также отсутствием полисинтетического двойникования (последнее свойство не всегда наблюдается и у альбита). Скаполит по показателям преломления близок к средним плагиоклазам — андезину и лабрадору, но от всех полевых шпатов отличается яркими цветами интерференции и одноосной отрицательной фигурой. От цеолитов полевые шпаты отличаются более высокими показателями преломления. От неокрашенных минералов тяжелой фракции (барита, карбонатов и др.) полевые шпаты отличаются низкими показателями преломления.

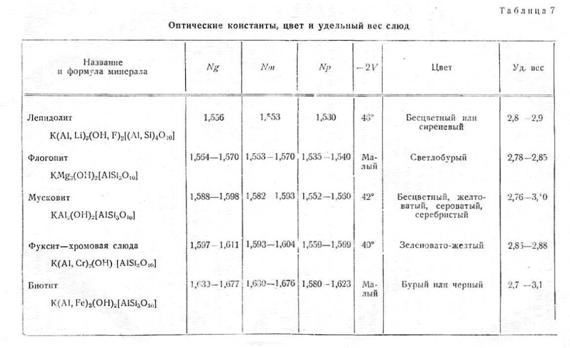

Слюды представляют собой основные алюмосиликаты магния и калия или алюминия и калия с небольшим количеством натрия. Железо замещает как магний, так и алюминий. Кристаллизуются в моноклинной сингонии с большим приближением к гексагональной или ромбической сингонии. Плоские углы базопинакоида во всех случаях близки к 60 или 120°. Спайность весьма совершенная. В тонких чешуйках прозрачны. Оптически отрицательные с малым 2V. (0—40°). Блеск перламутровый и шелковистый. Уд. вес 2,7—3,1. Бесцветные или окрашены в зеленый и бурый до черного, реже в сиреневый и красный цвет. Окраски зависит главным образом от присутствия железа, марганца и хрома. К бесцветным слюдам относятся мусковит и серицит, к темноокрашенным ~ биотит, флогопит и фуксит, к слабо окрашенным — сиреневый лепидолит. Железные и марганцевые слюды довольно сильно плеохроичны. Двупреломление 0,03—0,04. Окрашенные слюды электромагнитны. В катодных лучах светится лишь литиевая слюда — лепидолит. Свечение лепидолита темно-малиновое. В шлихах слюды обычно сохраняются в небольшом количестве, гак как при промывке уходят большей частью в хвосты.

Определение. Слюды определяются по чешуйчатой или пластинчатой форме зерен, совершенной спайности, прозрачности, перламутровому блеску и способности при раздавливании не дробиться, а расщепляться по спайности параллельно базальному пинакоиду. Проверяются исключительно иммерсионным методом в пластинках с. сечением, почти перпендикулярным к острой биссектрисе, с темносерыми цветами интерференции. При дроблении вследствие резко выраженной спайности слюды не дают сечений, параллельных оптической оси, с яркими цветами интерференции. В кислотах и щелочах не растворимы, потому для микрохимических реакций на составляющие их элементы предварительно сплавляются.

Ниже для наиболее известных слюд приведены их оптические свойства, цвет и удельный вес.

Хлориты — водные магниево-алюминиевые силикаты, в которых магний частично замещается двухвалентным, а алюминий — трехвалентным железом. В противоположность слюдам, не содержат щелочей, но подобно слюдам имеют весьма совершенную или совершенную спайность. Моноклинной сингонии. Для них характерна зеленая окраска. Твердость 1,5—3. Уд. вес 2,60—3,15. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности иногда перламутровый, реже матовый. Оптический знак положительный или отрицательный. Плеохроичны. Показатели преломления изменяются в пределах 1,56—1,67. Хлориты с показателями преломления, большими 1,60—1,61, имеют удельный вес больше 2,9 и попадают и тяжелую электромагнитную фракцию.

Все хлориты являются электромагнитными.

В шлихи хлориты попадают в небольшом количестве, так как вследствие пластинчатой и чешуйчатой формы уходят при промывке в хвосты.

Определение. К хлоритам с низким удельным весом (не больше 2,77) относятся клинохлор и пеннин. Хлориты определяются по пластинчатому или чешуйчатому строению, зеленой окраске и низкой твердости. Проверяются исключительно оптическим путем по чешуйчатой форме пластинок, низким цветам интерференции (от серых до синих) и низким показателям преломления. В кислотах и щелочах не растворимы. Более точно хлориты определяются при помощи термического и химического анализов.

Под микроскопом хлориты сходны со слюдами, но отличаются от них низким двупреломлением, зеленой окраской и прямым угасанием чешуек.

Хризоколла CuSiO3 ۰ 2Н2О. Скрытокристаллическая. Опалоподобная, эмалевидная и землистая. Редко наблюдаются микроскопические игольчатые кристаллы. Излом раковистый и землистый. Твердость 2,4. Уд. вес 2—2,2. Блеск стеклянный, землистый. Цвет малахитово-зеленый или голубовато-зеленый, синевато-зеленый. Под микроскопом тонкочешуйчатая до скрыточешуйчатой. Слабый зеленоватый плеохроизм. Показатели преломления изменяются в пределах 1,40—1,635, Минерал большей частью оптически одноосный положительный, но бывает и двуосным отрицательным. В россыпях не сохраняется, являясь минералом зоны окисления. При дроблении дает зерна неправильной формы.

Определение. Хризоколла определяется по малахитово-зеленому цвету, натечным образованиям и низкой твердости, под микроскопом в иммерсионных препаратах — по тонкоагрегатному до скрыточешуйчатого строению, низким показателям преломления и зеленому цвету. Химически устанавливается реакциями на медь и кремнекислоту и выделением воды в закрытой трубке. Растворяется в соляной кислоте со слабым выделением газовых пузырьков и образованием студенистого осадка SiO2.

В осколках хризоколла сходна с диоптазом, малахитом, бирюзой, брошантитом, псевдомалахитом и силикатами никеля, но от первых четырех отличается более низким удельным весом и низкими показателями преломления, а от бирюзы и брошантита, кроме того, отсутствием фосфора, алюминия и серы, от силикатов никеля — отсутствием никеля.

5. СУЛЬФАТЫ

В состав легкой фракции входят главным образом водные сульфаты, из которых наиболее известны алунит и гипс.

Алунит КА13(OН)6(SО4)2. Тригональной сингонии. Кристаллы в форме ромбоэдров, напоминающих кубы. Чаще плотный, имеющий волокнистую, зернистую структуру, или порошковатый. Спайность по (0001) ясная. Излом плоско-раковистый, неровный, у плотных разностей занозистый. Иногда землистый. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 2,58—2,72. Блеск стеклянный, на спайных пластинках (0001) жемчужный. Цвет белый, сероватый или красноватый. Порошок белый. Оптически положительный. Nm=1,572—1,583 и Ng= 1,592—1,595. В россыпях алунит не сохраняется вследствие большой хрупкости.

Определение. Алунит определяется по псевдокубнческой форме кристаллов, но чаще по нахождению в плотных или землистых массах. Проверяется по низким показателям преломления и по реакциям на калий, алюминий и серу. В соляной и азотной кислотах не растворим. С трудом растворим в серной кислоте. В закрытой трубке дает воду. В землистых массах алунит легко спутать со многими водными алюмосиликатами, но он отличается оптическими свойствами и присутствием серы.

Определение. Алунит определяется по псевдокубнческой форме кристаллов, но чаще по нахождению в плотных или землистых массах. Проверяется по низким показателям преломления и по реакциям на калий, алюминий и серу. В соляной и азотной кислотах не растворим. С трудом растворим в серной кислоте. В закрытой трубке дает воду. В землистых массах алунит легко спутать со многими водными алюмосиликатами, но он отличается оптическими свойствами и присутствием серы.

Гипс CaSO4 • 2Н2О. Моноклинной сингонии. Габитус кристаллов пластинчатый по (010) или призматический, до остроконечных кристаллов, вытянутых по третьей кристаллографической оси (рис. 69). Часто наблюдаются двойники наподобие ласточкина хвоста. Спайность по (010) весьма совершенная. Хрупкий: легко крошится между пальцами. Излом раковистый. Твердость 1,5—2. Уд. вес 2,30. Блеск на плоскостях спайности перламутровый и иризирующий, в изломе стеклянный, у плотных разностей часто мерцающий; иногда землистый матовый. Цвет чаше белый, иногда серый, медово-желтый, загрязненный бурый до черного, реже бесцветный. Порошок белый. В кристаллах большей частью прозрачный или просвечивает. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010). 2V = 58°. Угол Ng с [001] равен 52°; Nm = [010]. Показатели преломления: Np = 1,520; Nm= 1,523; Ng= 1,530. В россыпях не сохраняется вследствие легкой растворимости. При дроблении большей частью дает сечения по спайности (010).

Определение. Под бинокуляром гипс определяется по таблитчатой форме и. спайным пластинкам с перламутровым иризирующим блеском, повышенной хрупкости и низкой твердости. Проверяется в иммерсионных препаратах по пластинчато-удлиненной форме осколков и показателям преломления. В соляной кислоте растворяется на холоду, при этом открываются кальций и SO4. При прокаливании в закрытой трубке гипс выделяет воду и делается непрозрачным.

В осколках сходен с ангидритом, кальцитом, арагонитом и цеолитами, но отличается от ангидрита более низкими показателями преломления и присутствием воды, от кальцита и арагонита — меньшей твердостью, спокойным без вскипания растворением в соляной кислоте, присутствием воды и серы, от цеолитов — растворимостью в кислотах без образования студенистого осадка кремневой кислоты, более высокими показателями преломления и двупреломлением.

[1] Исторически термин «шлих» возник при добыче золота на россыпей для обозначения попутного или промежуточного концентрата материала россыпи. В дальнейшем он был распространен на концентраты промывки всех рыхлых пород, получаемые для выделения тяжелых минералов при разведке, поисках н геологических исследованиях.

[2] А, А. Глаголев, Геометрические методы количественного анализа

агрегатов, под микроскопом. Госгеолиздат, 1941.

[3] 1В. А. Но в и ко в. О необходимом весе проб при опробовании россыпей на редкие минералы, «Разведка недр», № 2—3, 1940.

[4] Для растворения некоторых минералов, в частности карбонатов, а также сплавов с содой следует применять разведенные кислоты.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |