Цинк

Цинк

Важнейшей цинковой рудой является сфалерит, растворимый в царской водке.

Получение ринмановой зелени. Измельченный минерал, содержащий цинк, сплавляют с содой на пламени спиртовки в платиновой проволочке. Сплав смачивают азотнокислым кобальтом и снова нагревают в окислительном пламени. При наличии цинка сплав приобретает неравномерную зеленую окраску.

6. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ

Люминесценция (свечение) минералов может быть вызвана рентгеновыми, ультрафиолетовыми и катодными лучами, а в некоторых случаях просто нагреванием минерала в пламени газовой горелки или другим источником.

Особенно интенсивно свечение минералов в катодных лучах: во многих случаях оно даже не требует полного затемнения помещения. В катодных лучах светится большее количество минералов, чем в ультрафиолетовых. Цвет и яркость люминесценции зависят от наличия примесей в минералах; установлено, что химически чистые соли обычно не дают свечения.

Примеси в минералах являются, таким образом, активаторами свечения. Среди них особое значение имеют редкие земли, уран, марганец и некоторые другие элементы. Количество примесей колеблется при этом от тысячных долей процента до нескольких процентов (1—6%). Но большое количество активатора иногда может подавлять люминесценцию минерала, тогда как следы этого же активатора вызывают яркое свечение.

Явления свечения связаны также с характером распределения примесей в решетке данного минерала. Иногда тонкое измельчение светящихся минералов приводит к полному исчезновению свечения.

Явления свечения связаны также с характером распределения примесей в решетке данного минерала. Иногда тонкое измельчение светящихся минералов приводит к полному исчезновению свечения.

Люминесцентные методы используют как диагностические, но чаще их применяют для проверки и количественной оценки содержания минералов, которые были уже установлены при просмотре проб под бинокуляром и при минералогическом исследовании шлихов и рудных концентратов. Несмотря на то, что люминесцентный анализ является очень простым и удобным методом определения и количественной оценки минералов, он имеет ограниченное применение. Вызвано это в известной степени тем, что очень многие минералы обладают одинаковым свечением, хотя их химический состав совершенно различен, Возможен и такой случай, когда один и тот же минерал из различных месторождений имеет разное как по силе, так к по цвету свечение.

При изучении шлихов и рудных концентратов чаше прибегают к методу катодной люминесценции, при помощи которой открывают шеелит, апатит, флюорит, циркон, алмаз, повеллит, кальцит, волластонит и некоторые другие минералы с интенсивным свечением.

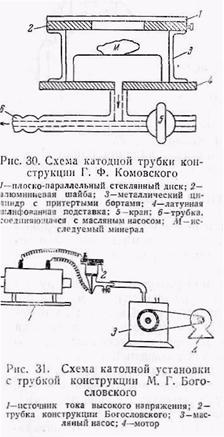

Аппарат для катодной люминесценции состоит из катодной трубки, высоковольтного трансформатора, подающего высокое напряжение на электроды катодной трубки, и вакуумного насоса с мотором. Изучаемый объект (шлих, фракция или отдельные зерна) помещается в катодную трубку и облучается там катодными лучами, образующимися в результате излучения электронов одним из электродов катодной трубки, при высоком разрежении, получаемом с помощью вакуумного насоса. Скорость электронов зависит от степени разрежения воздуха внутри трубки. С увеличением вакуума усиливается катодное излучение.

Катодная трубка системы дает возможность наблюдать люминесценцию минералов через плоско-параллельное стекло, над которым можно устанавливать любые увеличительные приборы (бкнокуляр или микроскол). Катодная трубка состоит из стеклянного или даже металлического цилиндра с притертыми хорошо отполированными бортами (рис. 30 и 32). К верхней части цилиндра приклеивается при помощи пицеина или менделеевской замазки алюминиевая шайба 3, которая имеет посредине отверстие диаметром 25—30 мм и служит катодом. Сверху к шайбе приклеивается той же замазкой плоско-параллельным диск из стекла 1, Стеклянный цилиндр с катодом ставится нижней частью на хорошо отшлифованную латунную подставку 4, которая имеет сообщение с вакуумным насосом. Внутри цилиндра помещается на соответствующей подставке исследуемый шлих в часовом стеклышке с зачерненным дном. Подставка со шлихом не должна закрывать отверстие в латунной подставке, через которое происходит откачка воздуха насосом. Нижний борт цилиндра смазывается специальной смазкой (крановая мазь), или под борт подкрадывается резина для получения герметичности. Алюминиевая шайба соединяется с катодом источника высокого  напряжения, латунная подставка — с анодом или землей.

напряжения, латунная подставка — с анодом или землей.

Разборная катодная трубка конструкции также и мет широкое применение н не сложна по конструкции (рис. 31), Трубка 2 состоит из стеклянного сосуда, имеющего наверху отогнутые и пришлифованные края, на которые ложится металлическая крышка, служащая катодом. Последняя соединяется с отрицательным полюсом источника тока высокого напряжения 1. Между стеклом н катодом трубки прокладывается мягкое резиновое кольцо (уплотнение). Исследуемый минерал пли шлих помещается на электроде, соединенном с положительным полюсом источника тока высокого напряжения. От нижней части стеклянного сосуда отходит в сторону стеклянная трубка, соединяющаяся посредством толстого резинового шланга с масляным вакуумным насосом 3. Посредством последнего создается требуемое разрежение воздуха в приборе. В стеклянной трубке имеется также сбоку кран для впуска воздуха внутрь трубки при перемене образца или пробы. Достаточное разрежение получается через 15—30 сек. после пуска в действие масляного насоса. В качестве источника высокого напряжения применяется любой трансформатор или индуктор, дающий напряжение до 30 кВ и более при силе тока до 5 мА. Можно использовать также медицинский прибор д'Арсонваля, дающий напряжение до 25 кВ, но очень слабую силу тока (не более 0,5 мА). На рис. 32 приведена фотография катодной установки, используемой в Ленинградском горном институте, она состоит из катодной трубки системы Комовского - 1, источника тока высокого напряжения 4 (прибор д'Арсонваля) и масляного насоса системы Комовского 5 (для создания вакуума).

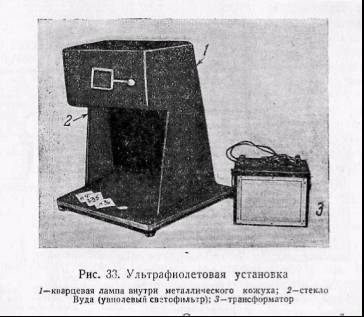

Прибором для получения ультрафиолетовых лучей служит ртутная кварцевая лампа (рис. 33). Она помещается в металлический кожух с окошком 2, в котором вставлено черное стекло Вуда. Для усиления действия ультрафиолетовых лучей на исследуемые минералы на пути лучей устанавливается двояковыпуклая кварцевая линза. Ртутная кварцевая лампа дает излучение с длиной волны порядка 6000—2300 А. Наряду с ртутными кварцевыми лампами для получения ультрафиолетовых лучей используются кварцевые лампы, изготовляемые для медицинских целей. Они также помещаются в металлическом кожухе с окошечком, в которое вставлено стекло Вуда для поглощения лучей видимого света. Медицинская кварцевая лампа, например типа АРК-4, питается через трансформатор 5 от осветительной сети с напряжением 110—120 в. На лампе создается напряжение около 70 в при силе тока 4 а, существует переносная установка для получения ультрафиолетового излучения (рис. 34). Эта установка питается от источника тока высокого напряжения. В качестве такого источника используется магнето  высокого напряжения, снабженное зубчатой передачей и рукояткой для вращения. Такое магнето дает напряжение 15—20 кв. При включении в контур высокого напряжения конденсатора 0,0035мкф получается яркая искра, богатая ультрафиолетовыми лучами, способная возбуждать голубое свечение шеелита.

высокого напряжения, снабженное зубчатой передачей и рукояткой для вращения. Такое магнето дает напряжение 15—20 кв. При включении в контур высокого напряжения конденсатора 0,0035мкф получается яркая искра, богатая ультрафиолетовыми лучами, способная возбуждать голубое свечение шеелита.

В работе , П. В, Савицкой и -кмной («Советская геология», № 10, 1938) приведены таблицы минералов, люминесцирующих в катодных, ультрафиолетовых и  рентгеновых лучах. В катодных лучах люминесцируют шеелит— интенсивное голубое свечение, апатит — желтое или розоватое, циркон — интенсивное л именно-желтое, по вел лит — интенсивное зеленовато-желтое, флюорит — зеленое. В ультрафиолетовых лучах кварцевой лампы со стеклом Вуда люминесцируют: циркон — золотисто-желтое свечение, апатит — яркое желтое, флюорит— сиреневое, кальцит— красное, торбернит — интенсивное зеленое.

рентгеновых лучах. В катодных лучах люминесцируют шеелит— интенсивное голубое свечение, апатит — желтое или розоватое, циркон — интенсивное л именно-желтое, по вел лит — интенсивное зеленовато-желтое, флюорит — зеленое. В ультрафиолетовых лучах кварцевой лампы со стеклом Вуда люминесцируют: циркон — золотисто-желтое свечение, апатит — яркое желтое, флюорит— сиреневое, кальцит— красное, торбернит — интенсивное зеленое.

В дальнейшем при описании некоторых минералов приводится характер их свечения в катодных лучах.

Люминесцентный количественный анализ, основанный на использовании катодной люминесценции минералов, тля предложен и разработан Е. Г, Разумной для шеелитовых руд ч про-дуктов их обогащения («Советская геология», № 11, 1938). Этот метод требует, чтобы определяемый минерал выделялся цветом или интенсивностью люминесценции в исследуемом шлихе или рудном концентрате. Для определения содержания светящегося минерала в препарате используются статистические методы подсчета: метод константного препарата Разумной, точечный метод и метод полей Глаголева.

В крупных классах подсчет зерен светящегося минерала производят путем наблюдения невооруженным глазом или под бинокуляром, в мелких классах (с крупностью зерен меньше 0,1 мм) — с помощью катодного микроскопа Комовского.

Количественный метод константного препарата применяют для анализа однородных по крупности классов, т. е. при условии предварительной классификации исследуемой пробы по крупности на определенное число классов. Для каждого класса в препарате с площадью 20 X 20 мм определяют постоянное число зерен. Делают это следующим образом. На предметное стекло наносят тончайший слой глицерина, и стекло со слоем глицерина прикладывают к ровной горизонтальной поверхности пробы (класса). Материал пробы прилипает к стеклу равномерно и в один слой. При этом на определенной площади стекла располагается более или менее постоянное число зерен, Для определения постоянного' числа зерен одинаковой крупности подсчет производят в нескольких препаратах из каждого класса и затем берут среднее из полученных результатов подсчета. Таким образом может быть получена шкала постоянных чисел зерен на площади препарата 20X20 мм для различных по крупности классов одинаковых шлихов и рудных концентратов. При такой! подсчете нет необходимости каждый раз считать общее число зерен в препарате. Зная общее число зерен в пре-. парате, подсчитывают число зерен определяемого минерала, а зная то и другое, можно определить объемное содержание последнего в классе.

Точечный метод применяют при анализе препаратов, приготовленных из тонкоизмельчеиного материала (с крупностью зерен меньше 0,1 мм). Для такого препарата путем тщательного последовательного сокращения отбирают пробу весом 1—2 г, которую насыпают в специальную плоскую чашечку и сверху разравнивают. Препарат помещают в катодную ячейку, установленную на столике микроскопа в салазки пуш-интегратора. При включении ячейки в цепь определяемый минерал светится яркими точками на сплошном темном фоне несветящихся минералов. При этом точки, попадающие на светящийся минерал, отмечаются на одном клавише регистратора, точки же, попадающие на темные промежутки между светящимися зернами, отмечаются на другом клавише.

Точечный метод применяют при анализе проб с высоким содержанием полезного минерала. Для анализа бедных концентратов (с содержанием полезного минерала до 5%) он недостаточно чувствителен и точен вследствие того, что в подсчет попадает небольшое число зерен полезного минерала. Для проб с малым содержанием полезного минерала Разумная предлагает применять метод полей Глаголева.

7. ДРУГИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В отдельных случаях для диагностики или изучения минералов шлихов и рудных концентратов применяют спектральный, рентгеноспектральный и гониометрический методы.

Наиболее широко применяется спектральный анализ, при помощи которого можно быстро определять качественный химический состав исследуемого минерала или шлиховой пробы. Он оказывает особенно существенную помощь при исследовании трудно определяемых минералов из группы тантало-ниобатов, содержащих редкие земли, сложных сульфидов и сульфосолей различных металлов и расшифровке тонкозернистых минеральных образовании зоны окисления, содержащих вторичные минералы молибдена, меди, никеля, свинца, висмута, кобальта и ряда других металлов. Спектральный анализ дает также возможность определять с малой затратой времени наличие редкометальных примесей в минералах. Количественный спектральный анализ применяется редко,

Рентгеноспектральный анализ по сравнению со спектральным имеет более ограниченное применение, так как требует более сложной установки и большей затраты времени для получения определенных результатов исследования.

Этот метод также служит для качественного и количественного определения элементов, из которых состоит исследуемое вещество. Его преимущество заключается в чрезвычайно простом строении рентгеновского спектра и в его независимости от условий возбуждения. Ом представляет собой ценное дополнение к химическому исследованию, особенно при небольшом количестве исследуемого материала, и в случае, когда нужно выполнить анализ на химически сходные элементы (металлы платиновой группы, редкие земли и др.), требующие длительных операции для их разделения при химическом анализе.

Гониометрический метод служит для определения и изучения кристаллографических форм и может применяться лишь в случае наличия хорошо выраженных кристаллов. При этом кристаллические грани должны быть гладкими, без ступенчатых выступов, и блестящими, т. е. обладать хорошей отражательной способностью, а кристаллы — достаточно большими (не меньше 1 мм).

Для исследования водных минералов (различных слюд, хлоритов, водных алюмосиликатов, гидроокислов железа, марганца) и карбонатов может быть применен также термический анализ.

ГЛАВА IV. МИНЕРАЛЫ МАГНИТНОЙ ФРАКЦИИ

Магнитная фракция состоит из железосодержащих минералов, обладающих высокой магнитной проницаемостью. Извлечение магнитной фракции производится простым магнитом или электромагнитом без включения электрического тока. Зерна магнитных минералов притягиваются также намагниченным лезвием безопасной бритвы, или железной иглой. Для минералов, входящих в магнитную фракцию, характерны: высокий удельный вес, металлический блеск, непрозрачность в мелких осколках и в порошке. Обладая высоким удельным весом, минералы магнитной фракции тонут не только в тяжелых жидкостях (бромоформ, жидкости Туле и Сушина—Рорбаха), но также и в расплаве азотнокислой закиси ртути.

При определении минералов магнитной фракции применяются главным образом микрохимические реакции и оптическое исследование в отраженном свете в полированных цементных шлифах.

Минералы магнитной фракции представлены самородными элементами, сульфидами и окислами (табл. 1).

Таблица I

Самородные элементы | Сульфиды | Окислы |

Самородное железо Магнитная платина Магнитное золото | Пирротин Кубанит | Магнетит Титано-магнетнт |

Ниже описываются минералы магнитной фракции по группам.

Самородные элементы магнитной фракции представлены самородным железом, магнитной платиной и магнитным золотом.

Самородное железо Fe. Кубической сингонии. Габитус кристаллов октаэдрический, реже кубический с гранями (111), (100) и (110). Теллурическое железо (земного происхождения) в кристаллах не известно. Последние известны для искусственного железа, а также в метеоритах. Обычно теллурическое железо встречается в виде мелких листочков, чешуек и неправильных зерен, вкрапленных в горные породы, или в россыпях. Кроме того, в шлихах часто встречается искусственная примесь железа, состоящая из обломков разведочных инструментов (железный скрап).

Спайность совершенная по (100). Твердость 4—5. Уд. вес 7—8. Излом крючковатый. Ковкое. Блеск металлический. Цвет стально-серый до железно-черного. Сильно магнитно. Непрозрачно. Черта металлическая стздьно-серая. При дроблении расплющивается в крючковатые пластинки.

Под микроскопом в отраженном свете железо имеет сильный блеск и кремово-белый цвет. Полируется хорошо. Твердость от средней до высокой: чертится стальной иглой. Изотропно. Травится HNO3 со вскипанием, а также НС1. В обоих случаях травится с образованием видманштедтовых фигур (метеоритное железо).

Определение. Железо определяется по высокой магнитности, стально-серому цвету, металлическому блеску, ковкости, растворению в соляной кислоте с буровато-желтым окрашиванием раствора и с выделением пузырьков водорода. Железо определяется довольно легко. Проверяется главным образом микрохимическими реакциями. Если зерно или кусочек железа поместить в раствор медного купороса, происходит осаждение микроскопически мелких частиц красной меди.

Железо из россыпей иногда сходно с платиной по металлическому блеску и отчасти по цвету, но отличается от нее более светлым стально-серым цветом, высокой магнитностью, большой ковкостью, растворимостью в кислотах. Оно легко отличается также в полированных шлифах по способности травиться кислотами. Кроме того, железо сходно в отраженном свете с серебром по блеску и цвету, но отличается более высокой твердостью и магнитностью.

Магнитная платина и магнитное золото — см. Платина и Золото (в гл. VI «Минералы тяжелой неэлектромагнитной фракции»).

Сульфиды магнитной фракции представлены пирротином и кубанитом.

Пирротин (магнитный колчедан) FenSn+1. Гексагональной сингонии. Кристаллы редки. Обычно сплошной зернистый. Излом неровный до слабо раковистого. Твердость 3,5—4,5. Уд. вес 4,5—4,7, Блеск металлический. Цвет бронзово-желтый с постоянной томпаково-бурой побежалостью. Быстро тускнеет. Черта и порошок темносеровато-черные. Сильно магнитный: притягивается магнитом на расстоянии. Непрозрачен.

Под микроскопом в отраженном свете кремовый. Средней твердости: чертится стальной иглой. Хорошо выражено двуотражение. Сильно анизотропен. Травится царской водкой, КОН и тускнеет от паров НСl.

В россыпях обычно не сохраняется; быстро окисляется и легко крошится вследствие повышенной хрупкости. Встречается лишь вблизи коренного месторождения в виде неправильных осколков с неровным изломом. В редких случаях встречается в гексагональных пластинках. При дроблении дает неправильные зерна с неровным или слабо раковистым изломом.

Определение. Пирротин определяется по высокой магнитности (легкому притягиванию железной иглой), бронзовому цвету с томпаково-бурой и темной черноватой побежалостью. От других сильно магнитных минералов (магнетита, титано-магнетита, мартита и железа) отличается в свежем изломе бронзово-желтым цветом и присутствием серы. Присутствие серы устанавливается по запаху выделяемого сероводорода в момент растворения в соляной кислоте. При растворении в крепкой соляной кислоте раствор окрашивается в зеленовато-желтый цвет и происходит выделение пузырьков сероводорода. Наличие серы в пирротине устанавливается также путем растворения его зерен в азотной кислоте. При этом сульфидная сера окисляется в сульфатную и дает реакцию с ВаСl2 (см. «Химические методы» в гл. III).

Пирротин резко отличается от магнетита и железа в отраженном свете по розовато-кремовому цвету и анизотропности. В осколках пирротин очень сходен со многими сульфидами: пентландитом, халькопиритом и кубанитом. От первых двух он отличается высокой магнитностью (притягивается железной иглой), а от всех упомянутых сульфидов розовато-кремовым цветом в отраженном свете и способностью травиться КОН.

Кубанит CuFe2S3. Ромбической сингонии. Под микроскопом часто обнаруживается полисинтетическое двойниковое строение. Встречаясь среди халькопирита в виде параллельно расположенных пластинчатых включений, устанавливается только под микроскопом. Цвет кубанита чрезвычайно похож на бронзозо-желтый цвет пирротина с легкой побежалостью медно-красного цвета. Непрозрачен. Сравнительно с халькопиритом в полированных шлифах под микроскопом кубанит, так же как и пирротин, обладает слабым розоватым оттенком. Блеск металлический. Порошок черный. Твердость 3,5. Уд. в. 4,03—4,94. Сильно магнитен. Явно анизотропен. Минерал очень редкий, в россыпях не встречается. При дроблении кубанит дает неправильные зерна с неровным изломом.

Определение. Макроскопически в зернах кубанит от пирротина и халькопирита не отличим. Как правило, наблюдается в тесном срастании с халькопиритом. В отраженном свете под микроскопом по цвету сходен с пирротином, но твердость кубанита ниже, чем у пирротина, и в этом отношении кубанит почти одинаков с халькопиритом. Реактивами не травится, а от царской водки медленно вскипает, иризирует. От халькопирита кубанит отличается магнитным порошком. Проверяется химически на медь, железо и серу.

Среди окислов сильно магнитными минералами являются магнетит и титано-магнетит.

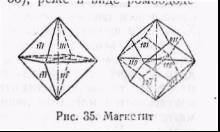

Магнетит FeFe2O4. Кубической сингонии. Большей частью наблюдается в виде октаэдров (рис. 35), реже в виде ромбододекаэдров со штриховкой на гранях, параллельной длинной диагонали ромба. В виде куба кристаллы магнетита встречаются исключительно редко. Двойники по октаэдру. Иногда наблюдаются полисинтетические двойники, которые дают штриховку на гранях октаэдра и часто ложную спайность. Излом неяснораковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 5,5 -6,5. Уд. вес 5,2. Блеск сильный металлический до матового полуметаллического. Цвет железно-черный. Порошок черный, у окисленного магнетита буровато-черный. Сильно магнитен. Непрозрачен.

Под микроскопом в отраженном свете серый, темнее гематита, но светлее сфалерита. Полировка гладкая, но ямчатая. Твердость высокая: стальной иглой не чертится. Изотропен. Хорошо хранится соляной кислотой.

В россыпях сохраняется довольно хорошо и может быть перенесен на большие расстояния. Магнетит — один из распространенных минералов россыпей, часто составляет основную массу шлихов. В шлихах большей частью встречается в виде характерных черных октаэдров, реже в виде ромбододекаэдров со штрихованными гранями, а также в виде отшлифованных черных блестящих треугольных пластинок и зерен неправильной формы.

Наблюдается частичное замещение магнетита гематитом или лимонитом. При замещении магнетита гематитом зерна магнетита дают красновато-коричневый порошок, при замещении лимонитом магнетит приобретает буроватый цвет. Замещение магнетита гематитом ведет к образованию мартита. Может наблюдаться различная степень мартитизации магнетита — полная или частичная. При полной мартитизации магнитные свойства магнетита резко понижаются: зерна мартита притягиваются в этом случае простым магнитом лишь при тесном соприкосновении с полюсами магнита.

Определение. В шлихе магнетит устанавливается очень легко по высокой магнитности (легкой увлекаемости иглой), октаэдрической форме кристаллов, черному непрозрачному порошку, высокой твердости, растворимости в крепкой соляной кислоте с окрашиванием раствора в буровато-желтый цвет.

Определение. В шлихе магнетит устанавливается очень легко по высокой магнитности (легкой увлекаемости иглой), октаэдрической форме кристаллов, черному непрозрачному порошку, высокой твердости, растворимости в крепкой соляной кислоте с окрашиванием раствора в буровато-желтый цвет.

По форме кристаллов магнетит сходен с титано-магнетитом, но отличается от него более высокой магнитностыо (зерна притягиваются железной иглой на расстоянии), а также отсутствием титана. Под микроскопом проверяется в отраженном свете. В осколках магнетит сходен с ильменитом и гематитом, но отличается от них высокой магнитной проницаемостью, в отраженном свете серым цветом и способностью травиться соляной кислотой. Химически проверяется на железо.

Титано-магнетит представляет собой прорастание магнетита FeFe2O4 ильменитом FeTiO3. Кристаллографические формы м другие физические свойства те же, что и у магнетита. От чистого магнетита титано-магнетнт отличается пониженной магнитностью: притягивается магнитом лишь при соприкосновении с полюсами магнита и не дает, как магнетит, цепочек, а лишь прилипает к полюсам. Проверяется оптически в полированных цементных шлифах. Срастание магнетита с ильменитом легко устанавливается по различной окраске их под микроскопом в отраженном свете: ильменит по сравнению с магнетитом буровато-серо-белый с розовым или сиреневым оттенком. Кроме того, они хорошо разделяются по результатам их травления парами соляной кислоты: магнетит травится и становится темным до черного с шероховатой изъеденной поверхностью, а ильменит остается целым и нетронутым в виде тонких до нитевидных полосок. Химически проверяется на железо и титан.

В электромагнитную фракцию входят минералы, имеющие пониженную магнитную проницаемость по сравнению с минералами магнитной фракции: они притягиваются лишь электромагнитом. По степени магнитной проницаемости минералы электромагнитной фракции можно подразделить на три группы: сильно, средне и слабо магнитные (табл. 2), Степень мзгнитностн минералов зависит от содержания в них железа.

Таблица 2

Подразделение минералов электромагнитной фракции по степени магнитности

Сильно магнитные | Средне магнитные | Слабо магнитные |

Гематит Ильменит Лимонит Хромит Колумбит-танталит Ферберит Вольфрамит | Сидерит Темноокрашенные: гранаты амфиболы пироксены турмалин Ставролит Гельвин Оливин Ортит Эпидот | Перовскит Пиролюзит Псиломелан Монацит Сфен Ксенотим Шпинель Гюбнерит Астрофиллит Лампрофиллит Ярозит Слабо окрашенные силикаты Пирохлор |

Минералы каждой группы перечислены по степени понижении их магнитности. Минералы сильно магнитной группы характеризуются большим содержанием железа. В минералах средне магнитной группы железо содержится в меньшем, но все же значительном, количестве, изоморфно замещая другие элементы, за исключением сидерита и ставролита. В минералах слабо магнитной группы железо содержится в незначительном количестве. Магнитные свойства некоторых из минералов этой группы обусловливаются другими элементами — редкими землями, марганцем.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |