Родонит MnSiO3. Марганцевый метасиликат. Триклинной сингонии. Обычны таблитчатые кристаллы или же плотные сплошные массы. Спайность по (110) и (1-10) совершенная. Твердость 6. Уд. вес 3,4—3,68. Блеск стеклянный, несколько перламутровый на плоскостях спайности. Цвет розовый, красный или буроватый. От окисления на воздухе часто образуются налеты окислов марганца, вследствие чего минерал чернеет с поверхности. Прозрачен лишь в тонких осколках. Оптически положительный. 2V = 76°. Np= 1,716—1,730; Nm = 1,730—1,740; Ng = 1,73—1,74.

В россыпях родонит встречается значительно реже других пироксенов. Для него характерны пластинчатые или таблитчатые зерна со слабо перламутровым блеском. При дроблении родонит большей частью раскалывается на пластинчатые зерна с неровными очертаниями.

Определение. Родонит определяется по таблитчатой форме кристаллов, розово-красному цвету, черному налету окислов марганца, высокой твердости и пластинчатой форме осколков. Под микроскопом проверяется в иммерсионных жидкостях по показателям преломления и низким цветам интерференции. В цементных шлифах зерна родонита дают пересекающуюся спайность с углом, близким к прямому. В кислотах не растворим. Дает реакции на марганец.

В пластинчатых и таблитчатых осколках родонит сходен с родохрозитом и частично с гюбнеритом, но отличается от родохрозита низкими цветами интерференции и нерастворимостью в кислотах, от гюбнерита — высокой твердостью, более низкими показателями преломления, низким двупреломлением и отсутствием вольфрама. Кроме того, к родониту по химическому составу близок бустамит CaMn(SiO3)2 с показателями преломления: Np = 1,666; Nm = 1,67; Ng = 1,676, но бустамит имеет более светлую розовую окраску.

Силлиманит Al2O(SiO4). Ромбической сингонии. Обычно встречаются длинные призматические игольчатые кристаллы с тонкой вертикальном штриховкой на гранях призмы. Концевые грани почти отсутствуют, и вершина часто имеет закругленный вид. Образует лучистые или волокнистые агрегаты. Спайность по (010) очень совершенная. Излом неровный. Твердость б—7. Уд. вес 3,24. Блеск стеклянный. Бесцветный, сероватый, бурый, зеленоватый и белый. Порошок бесцветный или белый. Прозрачен в мелких кристаллах и тонких осколках. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010). 2V = 25°. Np = [100]; Ng= [001]. Прямее угасание. Положительное удлинение. Nр= 1,657—1,661; Nm= 1,658—1,670; Ng = 1,677—1,684.

Вследствие повышенной хрупкости и способности легко раскалываться по спайности неустойчив и в россыпях встречается редко. При дроблении дает главным образом удлиненные осколки шестоватого облика с прямым угасанием.

Определение. Силлиманит определяется по бесцветным или слабо окрашенным тонкопризматическим штрихованным кристаллам, совершенной спайности и способности легко раскалываться на шестоватые или игольчатые зерна со стеклянным блеском. Под микроскопом проверяется по удлиненно-шестоватым осколкам, прямому угасанию и положительному удлинению. Химически проверяется по нерастворимости в кислотах и щелочах. Растворяется в стекле фосфорной соли с образованием скелета кремневой кислоты. Порошок, смоченный Co(NO3)2, при прокаливании синеет. Силлиманит в шестоватых осколках сходен с тремолитом, волластонитом и частично кианитом, но отличается от них положительной фигурой, прямым угасанием, более высоким двупреломленнем и показателями преломления.

Сподумен (Li, Na)Al(SiO3)2. Литиевый пироксен. Моноклинной сингонии. Кристаллы призматические по [001], часто сплюснутые по (100) с вертикальной штриховкой и ребристостью. Нередко встречается и в сплошных зернистых массах. Исключительно хрупкий: при малейшем ударе молотка легко колется по совершенной спайности (110) и пластинчатой структуре (100). Излом неровный до неясно-раковистого. Твердость 6,5—7. Уд. вес 3,13—3,20. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый. Цвет зеленовато-белый, серовато-белый, яблочно-зеленый, изумрудно-зеленый и желтый. Порошок белый. Прозрачен. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010); угол Ng с [001] равен 26°. 2V= 54—60° Nm = [010]. Показатели преломления: Np = 1,650—1,668; Nm = 1,665—1,671; Ng = 1,675—1,681. Ярко светится в катодных лучах оранжевым или оранжево-желтым цветом.

На земной поверхности быстро изменяется — переходит в водные алюмосиликаты (каолинит, монтмориллонит и др.). Кроме того, способен легко раскалываться по спайности (110) и по отдельности (100) на прямоугольные пластинки или шестоватые зерна. Поэтому в россыпях слабо устойчив.

Определение. Сподумен определяется по призматической форме кристаллов, иногда сплюснутой по (100), яблочно-зеленому или белому цвету, большой хрупкости. При незначительном нажиме стальной иглой зерна легко раскалываются на удлиненные прямоугольные пластинки или зерна шестоватой формы. Под микроскопом проверяется в иммерсионных жидкостях по показателям преломления. Nm и Ng в прямоугольных осколках расположены параллельно (100); угасание косое, близкое к 26°. Пересекающаяся пироксеновая спайность устанавливается в цементных шлифах. В кислотах не растворяется и сплавляется с бурой и с фосфорной солью. Перед паяльной трубкой в осколках вспучивается и временами окрашивает пламя в красный цвет (от присутствия лития), сплавляясь в прозрачное стекло. При прокаливании порошок сподумена с Co(NO3)2 синеет.

В осколках сподумен 'частично сходен с кианитом, волластонитом, тремолитом и карбонатами, но отличается от кианита оптически положительной фигурой, более низкими показателями преломления и присутствием натрия; и лития, от волластонита и тремолита — более высокими показателями преломления и оптически положительной фигурой, от кальцита — прямоугольными осколками с низким двупреломлением, отсутствием псевдоабсорбции и нерастворимостью в кислотах. Кроме того, от всех упомянутых минералов сподумен отличается оранжевым или оранжево-желтым свечением в катодных лучах.

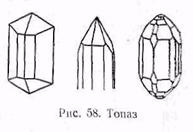

Топаз Al2(F, OH)2SiO4. Ромбической сингонии. Обычны короткопризматические кристаллы с преобладающим развитием призматических граней (110) или (120) (рис. 58). Грани призматической зоны часто покрыты вертикальной штриховкой. Реже столбчатые кристаллы с заметно развитым гншакоидом (001), Спайность по (001) весьма совершенная. Излом неясно-раковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 8. Уд. вес 3,4—3;6. Блеск сильно стеклянный. Бесцветный или водя но-прозрачны и. Иногда слабо окрашен в голубоватый, зеленоватый или желтоватый цвет. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010). 2V = 49—66°. Nр = [100]; Ng = [001]. Удлинение по [001]. Показатели преломления: Np = 1,607—1,629; Nm = 1,610—1,631; Ng=1,618—1,638. Двупреломление среднее.

Топаз Al2(F, OH)2SiO4. Ромбической сингонии. Обычны короткопризматические кристаллы с преобладающим развитием призматических граней (110) или (120) (рис. 58). Грани призматической зоны часто покрыты вертикальной штриховкой. Реже столбчатые кристаллы с заметно развитым гншакоидом (001), Спайность по (001) весьма совершенная. Излом неясно-раковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 8. Уд. вес 3,4—3;6. Блеск сильно стеклянный. Бесцветный или водя но-прозрачны и. Иногда слабо окрашен в голубоватый, зеленоватый или желтоватый цвет. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010). 2V = 49—66°. Nр = [100]; Ng = [001]. Удлинение по [001]. Показатели преломления: Np = 1,607—1,629; Nm = 1,610—1,631; Ng=1,618—1,638. Двупреломление среднее.

В россыпях сохраняется в виде призматических кристаллов или зерен неправильной формы. При дроблении раскалывается ни пластинки, параллельные совершенной спайности по пинакоиду (001), с сечением Np—Nm и серыми цветами интерференции. Осколки с показателем преломления Ng, как правило, отсутствуют.

Определение. Топаз определяется по водяно-прозрачным призматическим кристаллам с тонкой штриховкой граней, высокой твердости и сильному стеклянному блеску. Проверяется главным образом оптически в иммерсионных жидкостях по осколкам с серыми цветами интерференции, двуосной положительной фигуре, показателям преломления. В кислотах и щелочах не растворяется, разлагается только при сплавлении с содой, давая реакцию на фтор. Порошок, смоченный Со(NO3)2, при сильном нагревании синеет.

В осколках топаз сходен с кварцем, апатитом и бесцветными пироксенами, но отличается от кварца более высокими показателями преломления, двуосной фигурой и присутствием алюминия и фтора, от апатита — высокой твердостью, положительной двуосной фигурой и отсутствием фосфора и кальция. От пироксенов — низкими показателями преломления.

Тремолит Ca2Mg5(OH)2(Si4O11)2. Моноклинной сингонии. Кристаллы длиннопризматические, игольчатые, реже короткостолбчатые. Агрегаты лучистые, реже плотные. По (100) часты полисинтетические двойники. Хрупкий. Спайность совершенная по (110). Угол пересекающейся призматической спайности 55°. Твердость 5,5—6. Уд, вес 2,9—3,0. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый. Бесцветный или белый до серого. Прозрачен. Оптически отрицательный. Плоскость оптических осей (010); угол Ng с [001] равен 16—18°. 2V = 80°. Показатели преломления: Np = 1,60—1,62; Nm = 1,61—1,63; Ng=1,62—1,64. Слабое двупреломление. Серые цвета интерференции. Свечение тремолита в катодных лучах слабое желтое.

В россыпях тремолит встречается в виде тонкопризматических или шестоватых зерен без концевых граней, слабо или почти не окатанных. При дроблении руды тремолит раскалывается на зерна удлиненной пластинчатой или шестоватой формы.

Определение. Тремолит определяется по удлиненным пластинчатым или шестоватым бесцветным зернам, большой хрупкости — способности при раздавливании распадаться на тонкие иголочки или пластинки. Проверяется под микроскопом в иммерсионных жидкостях по показателям преломления, косому угасанию и положительному удлинению спайных осколков с серыми или белыми цветами интерференции. В кислотах не растворим.

В осколках по внешнему виду тремолит сходен с волластонитом, кианитом и силлиманитом. Но от волластонита тремолит отличается положительным удлинением, большим 2V, острым углом спайности (около 60°), определяемым в цементных шлифах. От кианита — значительно меньшими показателями преломления и удлиненно-шестоватой до игольчатой формой кристаллов. От силлиманита — более низкими показателями преломления и низким двупреломлением. Кроме того, тремолитовые осколки имеют косое угасание, тогда как силлиманитовые имеют прямое угасание и очень малую величину 2V.

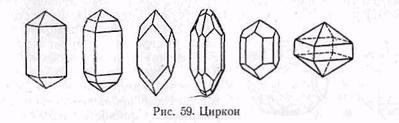

Циркон ZrSiO4. Тетрагональной сингонии. Кристаллы призматические и значительно реже бипирамидальные (рис, 59). Спайность по призме и пирамиде выражена слабо. Излом раковистый. Хрупкий. Твердость 7,5. Уд. вес 4,2—4,86. Блеск алмазный. Чаще бесцветный и кремовый, реже розовый, зеленоватый, буроватый, красно-бурый, золотистый и сиреневый. Бесцветные и слабо окрашенные разности обычно прозрачны и встречаются в виде хорошо образованных кристаллов. Оптически положительный. Двупреломление высокое (0,045). Высокие показатели преломления: Np =1,960 и Ng = 2,015.

Очень устойчив. В россыпях сохраняется в виде прозрачных призматических кристаллов с гладкими призматическими гранями (110) и слабо развитыми пирамидальными гранями, иногда в виде игольчатых кристаллов золотисто-желтого или розового цвета с сильным алмазным блеском. Редко наблюдаются окатанные зерна циркона яйцеобразной, овально-удлиненной формы. Еще реже встречается бипирамидальный циркон без призматических граней. При дроблении циркон раскалывается на прозрачные зерна неправильной угловатой формы с неровным изломом и ярким алмазным блеском.

Определение. Циркон определяется по тетрагонально-призматической форме кристаллов, прозрачности, алмазному блеску, бесцветности или слабой окраске, гладким граням и высокой твердости. Под микроскопом проверяется главным образом по высоким показателям преломления, одноосной положительной фигуре, неправильной форме осколков с неровным изломом и яркими цветами интерференции. Точно показатели преломления могут быть определены только в сплавах. Химически инертен: в кислотах и щелочах не растворим. Проверяется на цирконий и кремний.

В кристаллах циркон сходен с касситеритом (если окрашен в темные цвета), но отличается от него отрицательной реакцией на оловянное зеркало и более низким двупреломлением, По форме кристаллов и сильному алмазному блеску циркон отличается от всех силикатов тяжелой неэлектромагнитной фракцией. Особенно выделяется циркон ярким золотисто-желтым свечением в катодных лучах.

7. ФОСФАТЫ, АРСЕНАТЫ И ВАНАДАТЫ

Для минералов данной группы характерны прозрачность, невысокая твердость и растворимость в кислотах.

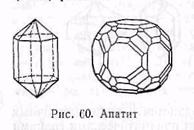

Апатит Ca5F(PO4)3 или Са5С1(РО4)3. Существуют две разности апатита: фторапатит и хлорапатит, которые между собой имеют полное сходство. Гексагональной сингонии. Кристаллы призматические, короткостолбчатые, редко длиннопризматические или таблитчатые. Преобладают грани гексагональной призмы (1010).

Пирамидальные грани обычно развиты слабо. Чаще наблюдаются грани пирамиды (1011) (рис. 60). Пинакоидальные грани (0001) развиты слабо или отсутствуют. Грани призмы часто бывают покрыты вертикальными штрихами. Встречаются кристаллы апатита с округленными ребрами и гранями. Встречаются также сплошные зернистые массы с округлой формой зерен. Реже наблюдается землистая разность. Спайность пинакоидальная по (0001) и призматическая по  (1010) несовершенная. Излом раковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 5. Уд. вес 3,16—3,22. Бесцветный или белый, нередко окрашенный в зеленый, голубой и серый цвета светлых оттенков. Блеск на наружных гранях кристаллов стеклянный, а на спайных плоскостях и на поверхности излома жирный. В крупных кристаллах и сплошных массах просвечивает, в тонких кристаллах и осколках почти всегда прозрачен. Порошок белый. Оптически отрицательный. Np = 1,631 и Nm= 1,634. Двупреломление очень низкое с серыми цветами интерференции.

(1010) несовершенная. Излом раковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 5. Уд. вес 3,16—3,22. Бесцветный или белый, нередко окрашенный в зеленый, голубой и серый цвета светлых оттенков. Блеск на наружных гранях кристаллов стеклянный, а на спайных плоскостях и на поверхности излома жирный. В крупных кристаллах и сплошных массах просвечивает, в тонких кристаллах и осколках почти всегда прозрачен. Порошок белый. Оптически отрицательный. Np = 1,631 и Nm= 1,634. Двупреломление очень низкое с серыми цветами интерференции.

В россыпях довольно устойчив и чаще встречается в виде окатанных призматических или яйцеобразных зерен с матовым блеском, большей частью молочно-белого цвета. Иногда сохраняет грани гексагональной призмы, пирамидальные грани обычно сглажены. В измельченной руде апатит находится в виде зерен неправильной формы с неровным изломом.

Определение. Под бинокуляром в неправильных зернах апатит определяется по бесцветности или молочно-белому цвету, стеклянно-матовому блеску и невысокой твердости. Под микроскопом проверяется в иммерсионных препаратах по средним показателям преломления, очень низким серым цветам интерференции и одноосной отрицательной фигуре. Химически проверяется на фосфор, фтор, хлор и кальций. Апатит растворим в сильных кислотах.

В мелких неправильных зернах или осколках апатит сходен с кварцем, флюоритом, топазом, бериллом, шеелитом, баритом, минералами групп пироксенов, эпидота и другими бесцветными минералами. Но от кварца апатит отличается более высоким удельным весом, низкой твердостью, более высокими показателями преломления и оптически отрицательным знаком, от флюорита — анизотропностью и более высокими показателями преломления, от топаза — низкой твердостью, одноосной отрицательной фигурой и присутствием фосфора и кальция, от шеелита — стеклянным блеском, низкими показателями преломления и реакцией на фосфор, от барита — неправильной формой осколков, отрицательной одноосной фигурой и отсутствием серы и бария, от бесцветных алюмосиликатов, пироксенов и эпидота — меньшей твердостью, низкими показателями преломления и растворимостью в кислотах. От всех упомянутых минералов апатит отличается желтым или розовым свечением в катодных лучах и реакцией на фосфор.

В мелких неправильных зернах или осколках апатит сходен с кварцем, флюоритом, топазом, бериллом, шеелитом, баритом, минералами групп пироксенов, эпидота и другими бесцветными минералами. Но от кварца апатит отличается более высоким удельным весом, низкой твердостью, более высокими показателями преломления и оптически отрицательным знаком, от флюорита — анизотропностью и более высокими показателями преломления, от топаза — низкой твердостью, одноосной отрицательной фигурой и присутствием фосфора и кальция, от шеелита — стеклянным блеском, низкими показателями преломления и реакцией на фосфор, от барита — неправильной формой осколков, отрицательной одноосной фигурой и отсутствием серы и бария, от бесцветных алюмосиликатов, пироксенов и эпидота — меньшей твердостью, низкими показателями преломления и растворимостью в кислотах. От всех упомянутых минералов апатит отличается желтым или розовым свечением в катодных лучах и реакцией на фосфор.

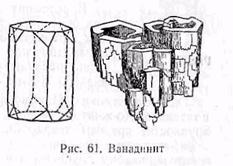

Ванадинит Pb5Cl(VO4)3. Гексагональной сингонии. Кристаллы призматические с гладкими гранями и резко выраженными ребрами, иногда встречаются пещеристые кристаллы в виде полых призм или агрегаты кристаллов в параллельном срастании, как пироморфит (рис. 61). Нередко коркообразный. Излом неровный или неясно-раковистый. Хрупкий. Твердость 2,75—3. Уд. вес 6,66— 7,10. Блеск на поверхности излома смолистый. Цвет соломенно-желтый, буровато-желтый, красновато-бурый. Порошок белый, желтоватый. Под бинокуляром просвечивает. Оптически отрицательный. Показатели преломления: Nm = 2,35 и Np = 2,29.

Минерал зоны окисления. Легко растворяется в кислых водных растворах и вследствие высокой хрупкости легко рассыпается, поэтому в россыпях сохраняется редко. При дроблении дает угловатые зерна неправильной формы.

Определение. Ванадинит определяется по гексагональной форме призматических кристаллов с пещеристыми пустотками выщелачивания в центральных участках, невысокой твердости, жирновато-смолистом у блеску и желтой или красновато-бурой окраске. Проверяется под микроскопом в иммерсионных препаратах по высоким показателям преломления, точно определимым лишь в сплавах, и отрицательному оптическому знаку. Быстро растворяется в соляной кислоте с красновато-бурым окрашиванием раствора и одновременным образованием белого тонкокристаллического осадка РbСl. От прикосновения железной иглой в момент растворения в соляной кислоте минерал зеленеет.

Присутствие ванадия, свинца и хлора устанавливается микрохимическими и пленочными реакциями.

В осколках ванадинит по желтой окраске, средней твердости к жирновато-смолистому блеску сходен с вульфенитом, пироморфитом и миметезитом, но отличается от них растворимостью в соляной кислоте с красно-бурым окрашиванием раствора, а также реакциями на ванадий и хлор.

Пироморфит Pb5Cl(PO4)3. Гексагональной сингонии. Кристаллы почти всегда призматические. Призмы обычно вытянуты до игольчатых кристаллов. Часто дает сростки призматических кристаллов почти в параллельном положении, заостряющихся к концу (рис. 62). Спайность слабая по призме. Излом неясно-раковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 6,5— 7,1. Блеск смолистый. Цвет восково-желтый, оливково-зеленый и бурый. Порошок белый с восковым отблеском. Под бинокуляром в осколках изредка просвечивает. Оптически отрицательный. Высокие показатели преломления: Nm = 2,05 и Np = 2,04.

В россыпях сохраняется обычно в виде мелких окатанных зерен неправильной формы, матовых или с восковым блеском. Редко сохраняется призматическая форма кристалликов. При дроблении раскалывается на угловатые зерна неправильной формы с неровным изломом.

В россыпях сохраняется обычно в виде мелких окатанных зерен неправильной формы, матовых или с восковым блеском. Редко сохраняется призматическая форма кристалликов. При дроблении раскалывается на угловатые зерна неправильной формы с неровным изломом.

Определение. Пироморфит в мелких зернах определяется по зеленовато-желтому цвету, восковому блеску, повышенной хрупкости, средней твердости. Под микроскопом проверяется в иммерсионных препаратах по высоким показателям преломления и низкому двупреломлению. В соляной кислоте непосредственно на растворяющихся зернах выделяется тонкая белая пленка PbCl2, в случае разложения в серной кислоте образуется белая пленка PbSO4. Проверяется химически на свинец, хлор и фосфор.

Пироморфит очень сходен по внешнему виду, а также и по химическому составу с миметезитом, в составе которого отсутствует фосфор, но присутствует мышьяк, Если сравнивать его с другими минералами окисленной зоны, пироморфит в осколках очень сходен с вульфенитом и ванадинитом, но отличается от них по химическому составу: от вульфенита — отсутствием молибдена и присутствием фосфора, от ванадинита — характером растворения в кислотах и отсутствием ванадия (см. Вульфенит и Ванадинит).

Скородит FeAsO4•2H2О. Находится обычно в плотных или землистых массах. Редко наблюдается в виде кристаллов ромбической сингонии призматического или бипирамидального габитуса. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 3,1—3,3. Блеск слабый полусмолистый. Цвет луково-зеленый, зеленовато-серый, зеленовато-бурый. Порошок серый или зеленовато-серый. Под бинокуляром зерна скородита непрозрачны, под микроскопом в тонких осколках прозрачен. Оптически положительный. 2V средний, Ng = [001]. Показатели преломления: Np = 1,738—1,771; Nm = 1,742—1,805; Ng = 1,765—1,820.

В россыпях обычно не сохраняется, так как является минералом зоны окисления и наблюдается чаще в землистых массах, легко рассыпающихся.

Определение. Скородит определяется по землистым или плотным массам зеленовато-серого цвета, слегка смолистому блеску и небольшой твердости. Проверяется под микроскопом в иммерсионных препаратах по показателям преломления и средним цветам интерференции и химически на мышьяк и железо. Легко растворяется в соляной кислоте. В растворе КОН порошок скородита быстро окрашивается в красновато-бурый цвет. Частично растворяется в азотной кислоте. В закрытой трубке выделяет воду. При прокаливании на угле издает запах чеснока, образует белый налет мышьяковистого ангидрида и сплавляется в магнитный королек.

Эритрин (кобальтовые цветы) Со3(АsO4)2•8Н2О. Моноклинной сингонии. Габитус игольчатый, пластинчатый. Спайность из (010) весьма совершенная. Чаще налеты и землистые агрегаты. Твердость 2,5. Уд. вес 2,9—3,0. Цвет розовый, малиново-розовый. Порошок светлее минерала. Блеск на плоскостях спайности (иногда матовых) перламутровый. Под бинокуляром в зернах просвечивает. Под микроскопом в тонких осколках прозрачен. Оптически положительный или отрицательный. Плоскость оптических осей перпендикулярна (010); угол Ng с [001] равен 32°; Np = [010]. 2V = 90°. Показатели преломления: Np = 1,626—1,629; Nm = 1,662—1,663; Ng= 1,699—1,701. Высокое двупреломление. Плеохроизм: по Np — бледно-розовый, по Nm — бледно-фиолетовый, по Ng— красный.

В россыпях не встречается, так как очень хрупкий. При дроблении колется по спайности (010) на тонкие пластинки.

Определение. Эритрин определяется по пластинчатой форме зерен или нахождению в землистых массах и корочках, розово-малиновому цвету, низкой твердости. Под микроскопом в иммерсионных препаратах проверяется по показателям преломления, пластинчатым осколкам по спайности (010) с яркими цветами интерференции и резкому плеохроизму от розовых до красных тонов. Химически проверяется на кобальт и мышьяк. В соляной кислоте быстро растворяется с розовым окрашиванием раствора (от присутствия кобальта). В закрытой трубке при слабом нагревании выделяет воду и синеет. При более сильном нагревании эритрин выделяет As2O3, который отлагается в форме кристаллов на холодных частях трубки.

8. СУЛЬФАТЫ

Среди немагнитных сульфатов с удельным весом больше 2,9 наиболее часто встречаются ангидрит, англезит и барит. Все они прозрачны, не окрашены или слабо окрашены.

Ангидрит CaSO4. Ромбической сингонии. Кристаллы редки и бывают толстотаблитчатого, а также призматического по [010] габитуса. Они представляют собой комбинацию ромбических призм и бипирамид. Двойники по (101). Часто полисинтетические. Спайность по трем пинакоидам под углом 90°: весьма совершенная по (001), средняя по (010), средняя по (100), но слабее, чем по (010). Обычны плотные или зернистые, реже шестоватые и волокнистые агрегаты. Твердость 3—3,5 (в отличие от гипса). Уд. вес 2,9 — 3. Излом неровный, иногда занозистый. Хрупкий. Бесцветный или белый, розоватый до красного. Черта и порошок белые. Блеск стеклянный, на грани (001) перламутровый. Под бинокуляром прозрачен или просвечивает. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010); Np = [001]. 2V = 42°. Ясная дисперсия. Показатели преломления: Np=l,57; Nm = l,576; Ng= 1,614.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |