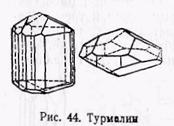

(рис, 44). Вершины кристаллов большей частью закруглены, и грани на них совершенно неуловимы. В поперечном сечении кристаллы дают сферический треугольник вследствие изогнутости призматических граней и наличия множества вицинальных призматических граней. Развита резкая вертикальная штриховка на гранях призмы. Цвет разнообразный в зависимости от химического состава. Чаще распространены железисто-магнезиальные разности грязно-зеленого, бурого, темносинего и черного цвета. Реже встречаются светлоокрашенные разности, богатые окисью натрия или лития: светлозеленые, розовые и бесцветные. Блеск стеклянный. Порошок у темноокрашснных разностей зеленовато - или синевато-серый. Твердость 7—7,5. Уд. вес 2,9—3,25. Спайность отсутствует. Оптически отрицательный. Показатели преломления находятся в тесной зависимости от химического состава. Для обычной железисто-магнезиальной разности турмалина Nm = 1,687, Np = 1,641. Дпупреломление среднее. Призматические зерна имеют прямое угасание. Резко выражен плеохроизм, который изменяется в зависимости от окраски минерала. В бурых разностях плеохроизм наиболее интенсивен: от бурого до желтого, от темвозеленого до лилово-розового, от синего до розоватого. Максимум абсорбции— Nm > Np в призматических зернах.

(рис, 44). Вершины кристаллов большей частью закруглены, и грани на них совершенно неуловимы. В поперечном сечении кристаллы дают сферический треугольник вследствие изогнутости призматических граней и наличия множества вицинальных призматических граней. Развита резкая вертикальная штриховка на гранях призмы. Цвет разнообразный в зависимости от химического состава. Чаще распространены железисто-магнезиальные разности грязно-зеленого, бурого, темносинего и черного цвета. Реже встречаются светлоокрашенные разности, богатые окисью натрия или лития: светлозеленые, розовые и бесцветные. Блеск стеклянный. Порошок у темноокрашснных разностей зеленовато - или синевато-серый. Твердость 7—7,5. Уд. вес 2,9—3,25. Спайность отсутствует. Оптически отрицательный. Показатели преломления находятся в тесной зависимости от химического состава. Для обычной железисто-магнезиальной разности турмалина Nm = 1,687, Np = 1,641. Дпупреломление среднее. Призматические зерна имеют прямое угасание. Резко выражен плеохроизм, который изменяется в зависимости от окраски минерала. В бурых разностях плеохроизм наиболее интенсивен: от бурого до желтого, от темвозеленого до лилово-розового, от синего до розоватого. Максимум абсорбции— Nm > Np в призматических зернах.

Турмалин устойчив, не окисляется и при отсутствии спайности с трудом колется. Поэтому в россыпях он обычно сохраняет форму окатанных удлиненно-призматических зерен со сглаженными вершинками. При слабой окатанности на гранях кристаллов сохраняется вертикальная штриховка. При дроблении турмалин дает зерна неправильной формы с неровным изломом.

Определение. Турмалин легко определяется до дитригональной призме, вертикальной штриховке и сферическому треугольнику в поперечном сечении кристаллов, прозрачности, темной буровато-зеленой или синей до черной окраске, стеклянному блеску, высокой твердости, зеленовато - или синевато-серому порошку и нерастворимости в кислотах. Проверяется оптически в иммерсионных препаратах по показателю преломления, резкому плеохроизму и отрицательной одноосной фигуре. В исключительных случаях проверяется на бор.

В осколках железисто-магнезиальный турмалин сходен с темноокрашенными пироксенами и амфиболами, но легко отличается от них одноосной отрицательной фигурой и более низкими показателями преломления.

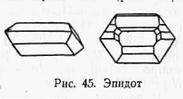

Эпидот Са2(А1,Fe)2(OH)O2[AlSi3O9]. Моноклинной сингонии. Дает вытянутые и нередко игольчатые кристаллы (рис, 45). Иногда призматические грани штрихованы. Твердость 6—7. Уд. вес 3,5. Блеск стеклянный. Цвет зеленый разных оттенков. Особенно характерен фисташково-зеленый цвет. Реже встречаются разности желтого, бурого и красного цвета. Оптически отрицательный. Плеохроизм заметен лишь в очень толстых осколках от зелено-желтого до бесцветного. Двупреломление сильное. Показатели преломления сильно изменяются в зависимости от содержания железа: Np = 1,716—1,737; Nm = 1,719—1,764; Ng= 1,725—1,782. Спайность по (001) средняя и по (100) несовершенная,

Эпидот Са2(А1,Fe)2(OH)O2[AlSi3O9]. Моноклинной сингонии. Дает вытянутые и нередко игольчатые кристаллы (рис, 45). Иногда призматические грани штрихованы. Твердость 6—7. Уд. вес 3,5. Блеск стеклянный. Цвет зеленый разных оттенков. Особенно характерен фисташково-зеленый цвет. Реже встречаются разности желтого, бурого и красного цвета. Оптически отрицательный. Плеохроизм заметен лишь в очень толстых осколках от зелено-желтого до бесцветного. Двупреломление сильное. Показатели преломления сильно изменяются в зависимости от содержания железа: Np = 1,716—1,737; Nm = 1,719—1,764; Ng= 1,725—1,782. Спайность по (001) средняя и по (100) несовершенная,

В россыпях эпидот устойчив. В шлихах он обычно встречается в виде неправильных угловатых или округленно-угловатых зерен бледного желто-зеленого цвета.

Определение. Эпидот определяется по стеклянному блеску, желтовато-зеленой окраске, прозрачности, высокой твердости, нерастворимости в кислотах. Проверяется главным образом оптическим путем: по высоким показателям преломления Np < Nm <. Ng. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (100); Np== 1,736; Nm= 1,741; Ng= 1,746.

В шлихах и в раздробленном состоянии эпидот очень сходен с пироксенами и везувианом, но от пироксенов он отличается более высокими показателями преломления и слабо выраженной или отсутствующей спайностью (в прозрачных цементных шлифах), от везувиана — значительно большим двупреломлением и яркими цветами интерференции.

4. ТИТАНО-СИЛИКАТЫ

Из данной группы будут описаны астрофиллит, лампрофиллит и сфен. Эти минералы обычно содержат железо в виде примесей, поэтому они имеют низкую магнитную проницаемость и могут быть оттянуты электромагнитом только при высоком напряжении. Они попадают, таким образом, в слабо электромагнитную фракцию. Титано-силикаты прозрачны, имеют высокий удельный вес, тонут в жидкости Сушина—Рорбаха и всплывают в расплаве азотнокислой закиси ртути. В кислотах не растворимы. Проверяются оптически в иммерсионных жидкостях по высокому рельефу. Показатели преломления у них высокие, определяются в иммерсионных сплавах.

Астрофилдит (Н, К,Na)4(Fe,Mn)4(Ti,Zr)Si4O16. Моноклинной сингонии. Кристаллы удлиненные с развитыми формами (100) и (110), иногда звездчатые скопления. Спайность по (100) весьма совершенная, слюдоподобная, но, в отличие от слюды, листочки хрупкие. Твердость 3. Уд. вес 3,3—3,4. Блеск стеклянный до полуметаллического и перламутровый. Цвет бронзово-желтый до золотисто-желтого. Прозрачен. Оптически положительный, иногда отрицательный. Плоскость оптических осей перпендикулярна (010). Np = 1,6.77; Nm = 1,698; Ng = 1,733. 2V большой. Сильный плеохроизм; по Np — густой оранжевый или красный, по Nm— лимонно-желтый, no Ng — оранжевый. Np = [100]; Nm = [001]; Ng=[010].

В россыпях минерал неустойчивый. При дроблении колется на удлиненные пластинки по спайности параллельно грани (100). Пластинки или листочки очень хрупкие.

Определение. Астрофиллпт определяется легко по лучистым агрегатам, прямоугольно-пластинчатому габитусу кристаллов, совершенной спайности, бронзовому до золотисто-желтого цвету. Проверяется оптически в иммерсионных препаратах по показателям преломления и резкому плеохроизму. В иммерсионных препаратах обычно дает осколки по спайности (100) параллельно Ng.

Астрофиллит можно смешать со слюдами, но он отличается от них более высокими показателями преломления и характером плеохроизма. Астрофиллнт по внешнему виду очень сходен с лампрофиллитом, но отличается от него более высокими показателями преломления и обратной схемой абсорбции: Np > Nm > Ng. Астрофиллит частично разлагается в соляной и серной кислотах. При нагревании в закрытой трубке дает воду.

Лампрофиллит— сложный титано-силикат стронция и натрия. Моноклинной сингонии. Кристаллы таблитчатые по (100) со штриховкой, параллельной вертикальной оси. Спайность по (100) хорошая. Цвет золотисто-бурый, темнобурый. Блеск полуметаллический. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 2—3. Уд. вес 3,35—3,53. Прозрачен. Оптически положительный. Плоскость оптических осей почти параллельна (100). 2 V = 23—41°. Сильный плеохроизм: по Ng — оранжево-желтый, по Nm — соломенно-желтый, по Np— бледножелтый. Схема абсорбции: Ng>Np> Nm. Np= 1,745; Nm= 1,751; Ng= 1,780. В россыпях неустойчив. При дроблении раскалывается по спайности (100) или образует зерна с неровным изломом.

Определение. Лампрофиллит определяется по призматически-таблитчатой форме кристаллов, золотисто-бурой окраске, полуметаллическому блеску, способности раскалываться на таблички, хрупкости и тонкой штриховке. Проверяется в иммерсионных препаратах по показателям преломления и резкому плеохроизму. Очень сходен с астрофиллитом, но отличается от него более высокими показателями преломления и прямой схемой абсорбции. В кислотах не растворим.

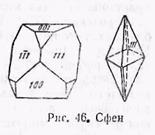

Сфен СаТiO[SiO4] Моноклинной сингонии. Кристаллы таблитчатые по (001) или (100) и плоскопризматические, с преимущественным развитием граней (111) или по призмам с гранями (НО) и (НО) (рис, 46). В случае преобладающего развития граней (111)и (110), при отсутствии или слабом развитии других граней, форма кристаллов псевдобипирамидальная. Спайность средняя по (1ГО). Твердость 5—6, Уд. в. 3,4—3,6, Излом неровный или слабораковистый Цвет большей частью желтый, бурый, реже зеленый, серый. Блеск стеклянный до алмазного, в свежем изломе жирный. В мелких осколках под бннокуляром прозрачен. Оптически положи тельный. Ng = 2,034; Nm = 1,907; Np = 1,900, 2V = 27°. Под микроскопом бесцветен. Двупреломление высокое. Интерференционная окраска высшего порядка в перламутровых, розовых и белых тонах.

тельный. Ng = 2,034; Nm = 1,907; Np = 1,900, 2V = 27°. Под микроскопом бесцветен. Двупреломление высокое. Интерференционная окраска высшего порядка в перламутровых, розовых и белых тонах.

Сфен довольно устойчив и в россыпях сохраняет форму призматически-удлиненных и плоских конвертообразных кристалликов желтого или бурого цвета, реже наблюдаются кристаллы бипирамидальной формы. Встречается также в виде окатанных и остроугольных зерен неправильной формы. При дроблении сфен дает осколки в виде остроугольных неправильных зерен с неровным или слабо раковистым изломом, со стеклянным, жирным или алмазовидным блеском.

Определение. Под бинокуляром сфен определяется по характерной форме кристаллов, напоминающих конвертики, стеклянному или жирному до алмазного блеску, медово-желтому, реже бурому цвету, прозрачности, средней твердости. Под микроскопом в иммерсионных препаратах сфен определяется па высокому показателю преломления (выше, чем у жидкостей), высоким цветам интерференции, небольшому положительному 2V и заметно выраженной дисперсии осей (цветные изогиры). Более точно показатели преломления определяются в сплавах. Химически проверяется на титан. В кислотах сфен не растворим.

В осколках сфен очень сходен с монацитом и рамзаитом, меньше он похож на касситерит и светлоокрашенный желтый пироксен. Но сфен отличается от монацита в иммерсионных препаратах более высокими показателями преломления (у монацита Np ≈ 1,786, т. е. почти совпадает с показателем преломления крайней жидкости набора), более высоким двупреломлением и большим 2V, химически — присутствием кальция, титана и кремния и отсутствием фосфора и церия. От рамзаита сфен отличается положительным злаком и неясной спайностью по (100), от пироксена — высокими показателями преломления и от касситерита — отрицательной реакцией на оловянное зеркало.

5. ТИТАНАТЫ

К титанатам ранее относили ильменит, который, согласно новейшим исследованиям, стали относить к группе окислов, где он и рассматривается. Из группы титанатов здесь будет описан один минерал — перовскит.

Перовскит СаТiO3. Кубической сингонии. Большей частью наблюдается в виде кубов. Характерны двойники прорастания. Грани куба имеют тонкую прерывающуюся штриховку параллельно ребрам куба. Спайность по кубу (100) довольно заметная. Твердость 5—6. Уд. вес 3,47—4,04. Излом неровный до раковистого. Цвет черный, серовато-черный, бурый, красновато-коричневый. Блеск алмазный или металловидный. В осколках под бинокуляром просвечивает красно-бурым цветом. Под микроскопом прозрачен. Изотропен. N = 2,35. Иногда имеет аномальное двупреломление с темносерой интерференционной окраской. В отраженном свете серовато-белый с голубоватым оттенком. По отражательной способности близок к магнетиту и имеет буроватый оттенок.

Минерал мало распространенный, В россыпях сохраняется, но редко. При дроблении перовскит раскалывается на осколки неправильной изометричной формы с неровным изломом, реже дает сколы по спайности.

Определение. Перовскит определяется по кубической форме, алмазному или полуметаллическому блеску, черному или буровато-черному цвету. В тонких осколках красно-бурый или коричневато-бурый. Порошок имеет пепельный цвет. В кислотах не растворим. Проверяется в проходящем свете по высокому показателю преломления. Наряду с этим перовскит проверяется в отраженном свете по гладкой полировке, серовато-белой с голубоватым оттенком окраске и отрицательному отношению к травлению известными реактивами. Химически проверяется на титан и кальций. В растворимое состояние переводится путем сплавления с содой или с кислым сернокислым калием.

В осколках перовскит можно спутать с черным гранатом и рутилом. От граната отличается пол у металлическим блеском, высоким показателем преломления; от рутила—изотропностью.

6. ТАНТАЛО-НИОБАТЫ

Данная группа представлена черными непрозрачными минералами — танталитом и колумбитом и прозрачными смоляно-черными минералами — пирохлором и др. Непрозрачные танталит и колумбит, богатые железом, обладают повышенной магнитной проницаемостью и попадают в сильно электромагнитную фракцию. Прозрачные тантало-ниобаты, как, например, пирохлор, с содержанием железа в виде примесей, имеют низкую магнитную проницаемость и попадают в слабо электромагнитную фракцию. Те и другие тантало-ниобаты слабо растворимы в кислотах и для химических реакций сплавляются с содой или кислым сернокислым калием. Оптически танталит и колумбит проверяются в отраженном свете, а пирохлор — в проходящем и отраженном свете. Они обладают высоким удельным весом и тонут во всех известных тяжелых жидкостях, а также в расплаве азотнокислой закиси ртути.

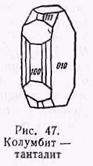

Колумбит—танталит — изоморфный ряд ннобатов и танталатов железа и марганца с общей формулой (Fe,Mn)(Nb, Та)2О6. Крайние члены: колумбит — почти чистый ниобат и танталит — почти чистый танталат, Ромбической сингонии. Габитус кристаллов таблитчатый, пластинчатый, с более сильным развитием пинакоидальных граней (100), (010), (001) и слабым развитием граней  призмы (110) и бипирамиды (111) (рис. 47). Кристаллы вытянуты по третьей кристаллографической оси и сплюснуты по [100]. Спайность ясная по (100) и менее ясная по (010), Излом неяснораковистый до неровного. Твердость 6. Уд. вес 5,3—7,79. Блеск полуметаллический или смолистый. Цвет железно-черный и буровато-черный. Порошок красноватый, бурый, вишнево-красный и для более железистых разностей черный. Непрозрачен и лишь в тончайших осколках под микроскопом просвечивает красным. Ng = 2,39; Nm = 2,25; Nр = 2,19. В отраженном свете серовато-белый. Твердость высокая; стальной иглой не чертится.

призмы (110) и бипирамиды (111) (рис. 47). Кристаллы вытянуты по третьей кристаллографической оси и сплюснуты по [100]. Спайность ясная по (100) и менее ясная по (010), Излом неяснораковистый до неровного. Твердость 6. Уд. вес 5,3—7,79. Блеск полуметаллический или смолистый. Цвет железно-черный и буровато-черный. Порошок красноватый, бурый, вишнево-красный и для более железистых разностей черный. Непрозрачен и лишь в тончайших осколках под микроскопом просвечивает красным. Ng = 2,39; Nm = 2,25; Nр = 2,19. В отраженном свете серовато-белый. Твердость высокая; стальной иглой не чертится.

Иногда наблюдаются красные внутренние рефлексы. Способность полироваться средняя. Реактивы не действуют.

В россыпях сохраняет кристаллографическую форму шестисторонних табличек. Чаще наблюдается в виде окатанных зерен или пластинок неправильной формы. При дроблении получаются неправильные зерна с неровным изломом, реже параллелепипедальные осколки по спайности.

Определение. Колумбит и танталит определяются по шестисторонним табличкам удлиненной формы, ромбобипирамидальной форме кристаллов или характерным окатанным пластинкам, буровато-черному или железно-черному непрозрачному порошку и нерастворимости в кислотах. (Колумбит, как и большинство таптало-ниобатов, в измельченном состоянии растворяется при кипячении в крепкой серной кислоте). Проверяются главным образом химически на тантал и ниобий, марганец и железо. Легко сплавляются с содой или КОН. Сплав приобретает зеленоватую окраску от присутствия в минерале марганца. Колумбит от танталита можно отличить лишь при помощи химического или рентгеноспектральиого анализа. При реакции с таннином осадки тантала и ниобия имеют различную окраску, и это позволяет судить о соотношении тантала и ниобия в минерале. Отличить тантал от ниобия помогают также качественные реакциис резорцином и ферроином.

В шлихах и в раздробленном состоянии колумбит и танталит легко спутать с ильменитом. Но в зернах, сохранивших кристаллические очертания, колумбит и танталит имеют вид удлиненных, а ильменит—изометричных табличек. Имеются и другие отличия: осколки танталита и колумбита просвечивают в тонких краях под микроскопом, чего не наблюдается у ильменита; танталит и колумбит легко сплавляются с содой или КОН, ильменит — с трудом и не полностью; при кипячении колумбита и танталита в серной кислоте получается светлая пленка или характерная травленая поверхность, подчеркивающая спайность минерала, чего не получается у ильменита.

Пирохлор — ниобат натрия и кальция. Содержит также элементы церовой группы редких земель, Ti, Th, F. Рентгеноскопически установлена формула: (Na,Ca)2(Nb,Ti)2(OF)7. Кубической сингонии. Кристаллы октаэдрнческой формы. Спайность иногда ясная. Излом раковистый. Хрупкий. Твердость 5—5,5. Уд. вес 4,2—4,36. Блеск стеклянный до металловидного. Изотропен. N =1,96—2,02. Цвет медово-бурый или красновато-бурый до смоляно-черного. Порошок светлобурый. Осколки просвечивают в краях под бинокуляром бурым цветом. Под микроскопом прозрачен и окрашен в бурый или красновато-бурый цвет. В отраженном свете цвет серовато-белый, близкий к цвету магнетита. Хорошо полируется в отличие от магнетита и гематита. Реактивами не травится.

Минерал мало распространенный и неустойчивый и в россыпях встречается редко. Вследствие хрупкости он легко крошится и распыляется. При дроблении дает зерна угловатой неправильной формы с неровным раковистым изломом.

Определение. Пирохлор определяется по октаэдрической форме кристаллов (если она сохранилась), медово-бурому до смоляно-черного цвету, просвечиванию под бинокуляром бурым цветом, металловидному блеску, нерастворимости в кислотах, средней твердости. Под микроскопом определяется по очень высокому показателю преломления (значительно выше, чем у жидкостей), изотропности и бурому цвету. Точнее показатель преломления пирохлора определяется в сплавах. В отраженном свете пирохлор определяется по отражательной способности, близкой к магнетиту, по темнобурым внутренним рефлексам, средней твердости (чертится стальной иглой), отрицательному отношению к реактивам. Проверяется химически на ниобий, титан, кальций н редкие земли. В осколках пирохлор сходен с перовскитом, самарскитом и фергусонитом, но отличается от них химическими свойствами.

7. КАРБОНАТЫ

Из группы карбонатов будет описан один минерал — сидерит.

Сидерит РеСОз. Тригональной сингонии. Габитус кристаллов ромбоэдрический с гранями (1011) или (0112), Двойники по (0112). Спайность по ромбоэдру (1011) совершенная. Излом неровный или неяснораковистый. Минерал хрупкий. Часто сплошной до грубо - или мелкозернистого, плотный и землистый. Твердость 3,5—4,5. Уд. в. 3,88. Блеск стеклянный до перламутрового. Дает бурый, буровато-красный, желтовато-серый, реже белый. Порошок желтовато-белый. Под бинокуляром просвечивает, в мелких осколках полупрозрачен. Под микроскопом прозрачен. Оптически отрицательный. Np = 1,633 и Nm= 1,873. Высокое двупреломление — высокие цвета интерференции. В отраженном свете светлосерый, заметно светлее кварца.

Сидерит в природе менее распространен, чем кальцит, но более устойчив и в россыпях наблюдается в виде таблитчатых или пластинчатых полуокатанных зерен. Пластинчатая форма зерен сидерита обусловлена совершенной спайностью по ромбоэдру, В раздробленном состоянии для сидерита также характерны главным образом пластинчатые зерна с симметричным угасанием, резкой псевдоабсорбцией и высокими перламутровыми цветами интерференции. Разложившийся сидерит замещается гидроокислами железа, приобретает черновато-бурый цвет, матовый блеск н становится непрозрачным.

Определение. Под бинокуляром сидерит определяется по таблитчатой форме, буроватой окраске, слабому перламутровому блеску, малой твердости и медленному растворению на холоду в соляной кислоте со слабым вскипанием и окрашиванием раствора в зеленовато-желтый цвет. Проверяется под микроскопом. Nm резко больше, чем у крайней жидкости набора, и точно определяется только в иммерсионных сплавах. При определении сидерита в иммерсионных препаратах хорошо наблюдаются псевдоабсорбция и высокие цвета интерференции. Химически проверяется на железо и на СО2. Наличие СО2 устанавливается при растворении сидерита в соляной кислоте по выделению газовых пузырьков, на холоду очень слабому, при нагревании с сильным вскипанием.

В таблитчатых осколках сидерит сходен с кальцитом, баритом и полевым шпатом. Но от кальцита сидерит отличается слабой растворимостью в соляной кислоте на холоду и более высокими показателями преломления, от барита и полевого шпата — в иммерсионных препаратах псевдоабсорбцией и высокими перламутровыми цветами интерференция, а также более высокими показателями преломления, от полевого шпата, кроме того, — более низкой твердостью.

8. СУЛЬФАТЫ

Среди сульфатов, обладающих магнитными свойствами, можно назвать ярозит.

Ярозит K2Fe6(OH)12(SO4)4. Минерал из группы алунита, Тригональной сингонии. Часто образует друзы мельчайших кристаллов. Также волокнистый, в корочках тонкозернистый. Спайность по (0001) ясная. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 2,5—3,5. Уд. вес 3,0—3,26. Блеск стеклянный до алмазовидного, также матовый. Цвет охристо-желтый, желтовато-бурый, коричневато-бурый. Порошок желтый, блестящий. Оптически отрицательный. Np= 1,715 и Nm — 1,820. Плеохроизм желтоватый до бесцветного. В россыпях наблюдается редко в мелких друзах и агрегатах тонкозернистого строения желто-бурого цвета.

Определение. Ярозит — слабо магнитный минерал. Определяется по мелкозернистым полупрозрачным агрегатам низкой твердости. Проверяется под микроскопом по высоким показателям преломления и ярким цветам интерференции, близким к перламутровым. Химически проверяется по легкой растворимости в НС1 и положительным реакциям на железо и SO4 (сульфатную серу). В закрытой трубке ярозит при подогревании выделяет воду, Солянокислый раствор ярозита окрашивает пламя в синий цвет вследствие присутствия калия.

9. ФОСФАТЫ

Среди фосфатов, обладающих электромагнитными свойствами, должны быть отмечены ксенотим и монацит.

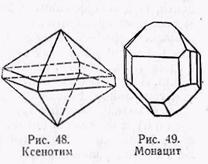

Ксенотим YPO4. Тетрагональной сингонии. Иногда похож на призматический циркон с преимущественным развитием граней (110) и с вершинками, состоящими из пирамидальных граней (111). Гораздо чаще наблюдаются кристаллы бипирамидального облика с резко развитой тетрагональной бипирамидой, при отсутствии или слабом развитии призматических граней (рис. 48). Спайность по (110) совершенная. Излом неровный и занозистый. Хрупкий. Твердость 4—5. Уд. вес 4,5. Блеск смолистый до стеклянного. Цвет медово-желтый, желтовато-бурый, красновато-бурый, зеленоватый. Под бинокуляром прозрачен. Оптически положительный. Nm =1,720 и Ng = 1,81. Высокое двупреломление.

В россыпях ксенотим встречается значительно реже, чем монацит, и наблюдается в виде бнпнрамидальных или призматических кристалликов или в виде окатанных зерен удлиненной формы. При дроблении ксенотим дает угловатые зерна с неровным и занозистым изломом. Раскалывается также на пластинки с сечением по призматической совершенной спайности с высокими интерференционными цветами.

Определение. Ксенотим определяется по бипирамидальной или призматической цирконоподобной форме кристаллов, медово-желтому цвету, прозрачности, жирному блеску, средней твердости. Под микроскопом в иммерсионных препаратах определяется по яркой интерференционной окраске, одноосной положительной фигуре и показателям преломления (Nm = 1,720 и Ng больше, чем у крайней жидкости набора). Спайность улавливается в цементных шлифах. Проверяется химически на РО4 и иттрий. В кислотах ксенотим растворяется слабо.

Определение. Ксенотим определяется по бипирамидальной или призматической цирконоподобной форме кристаллов, медово-желтому цвету, прозрачности, жирному блеску, средней твердости. Под микроскопом в иммерсионных препаратах определяется по яркой интерференционной окраске, одноосной положительной фигуре и показателям преломления (Nm = 1,720 и Ng больше, чем у крайней жидкости набора). Спайность улавливается в цементных шлифах. Проверяется химически на РО4 и иттрий. В кислотах ксенотим растворяется слабо.

По цвету, блеску и твердости в осколках ксенотим совершенно не отличается от монацита, но в зернах, сохранивших кристаллические очертания, отличается от него легко. Под микроскопом ксенотим отличается от монацита более низкими показателями преломления (Nm = 1,720), более высокими цветами интерференции, одноосной фигурой в сходящемся свете.

Ксенотнм в осколках трудно отличить также от желтого сфена, касситерита и пироксена, но он отличается от них при наблюдении в иммерсионных препаратах оптическими свойствами и по реакции на фосфор.

Монацит (Се,La,Nd,Рr)РО4, Моноклинной сингонии. Кристаллы таблитчатые по (100) или призматические. Преобладающее развитие имеет первый пинакоид (100), слабо развиты грани призмы (011) и пинакоида (010) (рис, 49.). Спайность совершенная по (001) и по (100) ясная. Твердость 5—5,5. Уд. вес 5—5,5. Излом раковистый до неровного. Хрупкий. Цвет обычно медово-желтый, реже буровато-желтый и красновато-бурый и еще реже зеленоватый. Порошок белый. Под бинокуляром в осколках прозрачен. Блеск жирный, матовый. Оптически положительный. Np= = [010]. Плоскость оптических осей перпендикулярна (010) и почти параллельна (100); угол Ng с [001J изменяется от -{-1° до 4°. 2V = 14°. Двупреломление высокое. Np= 1,786.; Nm = 1,788; Ng= 1,837.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |