5. РАЗДЕЛЕНИЕ Б ТЯЖЕЛЫХ ЖИДКОСТЯХ И РАСПЛАВАХ

За электромагнитной сепарацией следует разделение в тяжелых жидкостях или расплавах.

Разделению в тяжелых жидкостях обычно подвергают неэлектромагнитную фракцию, так как она, как правило, засорена легкими минералами (с уд. весом меньше 2,9), что затрудняет проведение минералогического анализа. Большей частью легкие минералы не представляют интереса при анализе шлихов и рудных концентратов.

В случае серы шлихов, особенно если они богаты легкими электромагнитными минералами или ожелезненными кварцем и полевым шпатом, не представляющими интереса при анализе шлихов, разделение в тяжелых жидкостях может производиться и до магнитной сепарации, пли после магнитной сепарации, но перед электромагнитной, или, наконец, после выделения сильно электромагнитной фракции.

Наиболее употребительные жидкости — бромоформ и жидкость Туле. Бромоформ представляет собой органическое соединение с уд. весом 2,8—2,9. Жидкость Туле — водный раствор двойной соли НgJ2 с уд. весом 3,17—3,19. Для работы более удобен бромоформ, так как он по сравнению с жидкостью Туле значительно подвижнее и разделение в нем происходит быстрее и чище. Жидкость Туле становится более подвижной, если разбавить ее водой и довести ее удельный вес до 2,9.

В некоторых случаях для разделения применяются легкоплавкие соли. Наиболее употребительна из них азотнокислая закисная соль ртути НgN03•Н2О с температурой плавления 70° и уд. весом расплава 4,3—4,1 и ниже в зависимости от содержания в соли воды.

При разделении в тяжелой среде получаем две фракции: легкую и тяжелую, В зависимости от того, какая разделяется фракция — электромагнитная или неэлектромагнитная, получаем тяжелую и легкую электромагнитные или неэлектромагнитные фракции. Обычно по удельному весу разделяют неэлектромагннтную фракцию. Ниже приводится описание способов разделения шлихов в бромоформе и в расплаве азотнокислой закиси ртути.

При разделении бромоформом в легкую фракцию уходят все минералы, которые имеют уд, вес меньше 2,9: кварц, полевые шпаты, цеолиты, неокрашенные слюды и др., а в тяжелой фракции концентрируются рудные минералы, в частности содержащие благородные и редкие металлы.

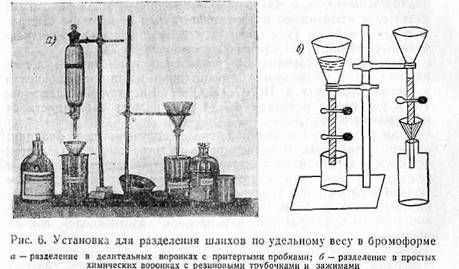

Разделение бромоформом, так же как и другими тяжелыми жидкостями (жидкости Туле и Сушина—Рорбаха), производится следующим образом. Б стеклянную делительную воронку с притертым краном или в простую химическую воронку с резиновой трубкой и зажимами налипают бромоформ (рис. 6). Удобнее употреблять простую химическую воронку диаметром около

8—10 см, на конец которой надета резиновая трубка диаметром 1 см. Перед тем как налить в воронку бромоформ, конец резиновой трубки закрывают зажимом. В воронку с бромоформом засыпают пробу и тщательно перемешивают тонкой стеклянной палочкой; минеральные зерна, приставшие к палочке, смывают бромоформом обратно в воронку. Все минералы с удельным весом выше, чем у бромоформа, падают в нижнюю часть резиновой трубки, образуя тяжелую фракцию, а минералы с удельным весом ниже бромоформа всплывают в нем, образуя легкую фракцию; минералы с удельным весом, равным удельному весу бромоформа, будут находиться во взвешенном состоянии. К последним относятся окрашенные слюды, большая часть которых обычно оттягивается электромагнитом.

Установив момент окончательного разделения по удельному весу минералов в данной жидкости, зажимают резиновую трубку вторым зажимом выше положения столбика тяжелой фракции. После этого открывают первый зажим, закрывающий самую нижнюю часть трубки, и бромоформ с тяжелой фракцией выливают в небольшой химический стаканчик или фарфоровую чашечку. Бромоформ из стаканчика с тяжелой фракцией сливают осторожно опять в воронку таким образом, чтобы зерна минералов тяжелой фракции не попали в легкую фракцию.

Тяжелую фракцию, чтобы очистить ее от бромоформа, промывают в стаканчике спиртом-ректификатом 2—3 раза и после промывки сушат на электрической печи (или на другом источнике тепла). Легкую фракцию спускают на фильтр в воронку, конец которой погружен в склянку для бромоформа, после чего легкую фракцию к воронку, служившую для разделения, также промывают спиртом.

Весь промывной спирт с бромоформом собирают в отдельный сосуд и по мере накопления подвергают регенерации. Для этой цели спирт смешивают с водой и получают чистый бромоформ, который образует сначала эмульсию, похожую на молоко, а через несколько времени, вследствие большого удельного веса, опускается на дно сосуда в виде сплошного слоя.

Таким образом, большая часть бромоформа, которая пошла на смачивание пробы, воронки, стаканчика и фильтра, регенерируется и может опять пойти в работу. Промывку фракций от бромоформа можно производить также техническим или метиловым спиртом или ацетоном, В этом случае регенерацию бромоформа производят таким же путем, как и с ректификатом.

Так как легкая фракция обычно не представляет интереса при анализах на полезные ископаемые, то, в целях экономии времени и материала, ее собирают в общий фильтр для целой серии проб.

Необходимо отметить, что разделение шлихов происходит быстрее и чище, чем разделение материала измельченной руды: в последнем случае часть тяжелых минералов, которые находятся в сростках с легкими, остается во взвешенном состоянии. Наличие большого количества сростков чрезвычайно затрудняет разделение и получение чистых (освобожденных от легких минералов) тяжелых фракций.

Проще разделение тяжелыми жидкостями производить в фарфоровых выпаривательных чашечках диаметром 5—7 см. В чашечки наливают жидкость и загружают пробу. После перемешивания стеклянной палочкой легкую фракцию осторожно сливают в воронку на фильтр. Ту и другую фракции очищают от бромоформа так же, как при разделении в воронках.

Значительно труднее производить разделение в расплаве азотнокислой закиси ртути, так как соль приходится подогревать в пробирке на пламени спиртовки, В расплавленную соль кладут небольшую порцию пробы {не больше 1 г). Соль продолжают подогревать. После разделения столбик расплавленной соли с тяжелой и легкой фракциями охлаждают. Затем пробирку разбивают и столбик разрезают по границе между тяжелой и легкой фракциями. Тяжелую и легкую фракции отмывают от соли каждую отдельно в горячей воде, подкисленной азотной кислотой, и затем высушивают.

Во избежание расхода пробирок разделение в расплавах можно производить в высоких тигельках, После остывания соли скачала снимают маленькой фарфоровой ложечкой верхний слой соли с легкой фракцией. Последнюю переносят в другой тигелек и отмывают от соли горячей подкисленной водой. Тяжелая фракция остается в первом тигле и в нем же отмывается от соли.

Значительно реже применяется при разделении шлихов и рудных концентратов метод центрифугирования.

Следует отметить значительную токсичность жидкости Туле, жидкости Сушина—Рорбаха и азотнокислой закиси ртути, как и всех хорошо растворимых ртутных соединений. Возможны случайные острые отравления при попадании растворов в рот или на кожу. Кроме того, выделяющиеся из растворов, особенно при высушивании фракций после разделения, пары ртути проникают в атмосферу помещения и при длительной работе могут вызвать у работающих явления хронического ртутного отравления. Особенно опасно проливать жидкость, так как в этих случаях ртуть проникает в деревянные части мебели и пола, чем постоянно поддерживается в атмосфере помещения определенная концентрация паров ртути.

Парам бромоформа также свойственна токсичность, хотя и в значительно меньшей степени. Поэтому разделение в тяжелых жидкостях и расплавах и все связанные с ними манипуляции следует производить в вытяжном шкафу с хорошей тягой. При работе с ртутными соединениями (жидкости Туле, Сушина - Рорбаха, азотнокислая закись ртути), кроме того, следует надевать резиновые перчатки.

6. ДОВОДКА ШЛИХОВ И РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ПУТЕМ ОТМЫВКИ

На исследование часто поступают недоведенные шлиховые пробы, т. е. очень загрязненные легкими минералами. Обилие легких минералов обычно затрудняет разделение в тяжелых жидкостях и вызывает большой расход дорогостоящих тяжелых жидкостей. Во избежание этого применяют доводку проб путем отмывки их в иоде на лабораторном деревянном лоточке или в алюминиевой сковородке. В случае отсутствия лоточка пли сковородки можно пользоваться маленькими фарфоровыми чашечками, но в них производить отмывку значительно труднее, так как материал скользит по дну чашечки. Маленькую чашку при этом погружают в большую: легкие минералы смываются в большую чашку, тяжелые минералы концентрируются на доводочном приборе. Безусловно, при отмывке не получается точного разделения на легкие и тяжелые минералы. Но все же при этом происходит концентрация рудных минералов: мы получаем концентрат, загрязненный легкими минералами, и хвосты с примесью небольшого количества тяжелых минералов. Доведенные шлиховые пробы в дальнейшем разделяются по общей схеме.

Если шлиховая проба богата темноокрашенными породообразующими минералами из группы силикатов — амфиболами, пироксенами, гранатами и др., рекомендуется до промывки выделить из пробы эти минералы электромагнитом, Так как они имеют промежуточный удельный вес между легкими минералами и рудными, содержащими редкие металлы, то большая их часть при отмывке уходит в хвосты. Более тяжелые минералы сносятся в хвосты в гораздо меньшей степени.

Если проба богата магнетитом, следует предварительно из нее оттянуть магнетит. При этом уменьшается масса пробы, и отмывка идет потом быстрее.

В рудных концентратах отмывка дает худшие результаты (в хвосты уходит больше тяжелых минералов) вследствие наличия сростков и пластинчатой или угловато-неправильной формы зерен. В шлихах, наоборот, окатанность зерен облегчает их отмывку.

Если в рудном концентрате есть переизмельченный материал, необходимо перед доводкой производить дешламацию путем взбалтывания дробленого материала в воде и слива тонких взмученных частиц. Шламы собирают отдельно и исследуют особыми методами, которые в данной работе не освещаются.

7. ДОВОДКА ШЛИХОВ И РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ПУТЕМ ОТДУВКИ

Наряду с мокрым способом доводки шлихов и рудных концентратов существует сухой способ обогащения путем отдувки воздушной струей, регулируемой движением губ. Можно производить отдувку материала крупностью 0,1 — 1 мм, материал же тоньше 0,1 мм отдувать очень трудно. Для отдувки берут лист упругой белой бумаги размером 9 X 12 см и сгибают его пополам по длинной стороне. Пробу высыпают небольшими порциями (около 2 г) в углубление бумаги, затем бумагу с пробой берут двумя пальцами правой руки и кладут в несколько наклонном положении на ладонь левой руки. Материал в бумажке слегка встряхивают. При встряхивании легкие минералы выступают на поверхность отдуваемой пробы и легким движением губ с поверхности пробы сдуваются на большой лист бумаги, подостланный под руками на столе. Таким образом, на большом листе бумаги собирается легкая фракция, в незначительной мере загрязненная рудными минералами, а тяжелая фракция остается на согнутой бумаге.

Перед отдувкой, так же как и перед отмывкой, пробу лучше предварительно подвергнуть магнитной и электромагнитной сепарации, чтобы отделить магнетит, гематит и окрашенные породообразующие минералы.

Способ отдувки более употребителен для шлихов, чем для рудных концентратов. Очень трудно производить отдувку концентратов измельченных руд вследствие наличия в них сростков и угловатой или пластинчатой формы зерен. Отдувка применяется значительно реже, чем отмывка, ввиду того, что в первом случае материал частично распыляется и теряется.

ГЛАВА III. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

После разделения шлиха или рудного концентрата на фракции, последние подвергают минералогическому анализу, который состоит в просмотре их под бинокуляром и определении минералов с помощью главным образом химических и оптических методов, в меньшей степени люминесценции и спектроскопии.

Ниже остановимся отдельно на описании каждого из упомянутых методов.

1. ПРОСМОТР ПОД БИНОКУЛЯРОМ

Шлиховой материал обычно представлен мелкими минеральными частицами, трудно определимыми невооруженным глазом.

Для получения рудных концентратов также в большинстве' случаев приходится измельчать материал до размеров меньше 1 мм. Поэтому при исследовании шлихов и рудных концентратов необходимо применение бинокуляра с большими увеличениями (рис. 7). Следует отметить также, что под бинокуляром возможно исследовать лишь материал, крупностью не меньше 0,01 мм, так как минеральные частицы меньшего размера трудно извлекать в виде отдельных зерен для определения физических свойств и оптической и химической проверки минералов.

Под бинокуляром минералы определяют по внешнему виду, физическим и химическим свойствам: форме зерен, габитусу кристаллов, характеру кристаллических граней, осколков, излома, спайности, штриховке, прозрачности, блеску, цвету, твердости и растворимости в кислотах.

Просмотр под бинокуляром проводят при электрическом свете (с лампой не меньше 70—100 Вт). При отсутствии электричества можно работать при дневном свете в хорошо освещенном солнцем помещении. При наблюдениях употребляют бесцветные или белые плоские стекла размером 9 X 12 см, Стекло помещают под объективом бинокуляра на столе непосредственно или на деревянной плоской подставке, или на столике бинокуляра. Высота подставки зависит от фокусного расстояния объектива. Если стекло бесцветное, для лучшей видимости под него подкладывают белый или черный лист бумаги (в зависимости от индивидуальных свойств работающего). Исследуемый материал высыпают на стекло в виде вытянутой полоски и перебирают иглой или тонким лезвием бритвы. По мере просмотра материала стекло постепенно передвигают по направлению полоски. Зерна, не поддающиеся определению по внешнему виду или нуждающиеся в проверке, извлекают и переносят на предметное стекле размером 2 X 4 см при помощи слегка увлажненной иглы или пинцета с тонкими концами для определения или проверки оптическими  и химическими методами.

и химическими методами.

При определении минералов пол бинокуляром большое значение имеет форма зерен, Минеральные зерна в шлихах резко отличаются по характеру от минеральных зерен в концентратах измельченных руд, В шлихах минералы находятся обычно ч виде мономинеральных зерен и редко в сростках, причем частично или полностью сохраняется свойственная им кристаллографическая форма, нарушаемая лишь той шли иной степенью окатанности зерен. По характеру поверхности гранен различают кристаллы гладкие, ямчатые, штрихованные и ступенчатые. По габитусу различают кристаллы призматические, столбчатые, таблитчатые, дощатые, пластинчатые и изометричные.

В том случае, когда минералы и шлихах имеют нарушенные грани, форма зерен зависят от спайности или же они имеют неправильные очертания, которые определяются характером излома.

При просмотре шлихов важно учитывать степень окатанности зepeн. В этом отношении можно грубо различать слабо окутанные, средне окатанные и сильно окатанные зерна. В слабо окатанных зернах немного сглажены неровности излома или, при сохранившихся кристаллах, частично сглажены ребра и вершины, В средне окатанных зернах исчезают выступы неровностей излома и остаются небольшие углубления, в кристаллах исчезают полностью ребра и вершины, но форма граней еще не нарушена. Поверхность в сильно окатанных зернах совершенно гладкая: здесь отсутствуют и выступы и углубления. В сильно окатанных кристаллах полностью исчезают грани, и минералы призматического облика принимают яйцевидную удлиненную форму, а минералы изометрического габитуса — округлую.

В концентратах измельченных руд кристаллографическая форма более нарушена: в этом случае преобладают неправильные зерна, различные по характеру излома, или пластинчатые осколки по спайности. Количество таких осколков зависит от спайности, какой обладает минерал. В случае совершенной спайности минерал колется исключительно по спайности и неправильные зерна по сравнению с пластинчатыми наблюдаются в незначительном количестве.

Наличие спайности у минералов устанавливают под биноку-ляром по пластинчатой форме осколков и ступенчатым сколам на таблитчатых пластинках.

Прозрачность минерала под бинокуляром устанавливают в ненарушенных зернах по их просвечиванию пли по характеру порошка. У прозрачных минералов порошок обычно белый или светлоокрашенный в различные оттенки, которые за-висят от густоты и характера окраски минерала. Следует учитывать также, что темноокрашенные прозрачные минералы в крупных зернах не всегда просвечивают, а раздробленные в порошок не так сильно окрашены и просвечивают лучше.

Непрозрачность минералов устанавливают по темному, совершенно не просвечивающему порошку.

Легкая фракция состоит из прозрачных неокрашенных минералов; исключение составляет графит. В тяжелой иеэлектромаг-нитной фракций непрозрачные минералы представлены сульфидами или самородными металлами. Электромагнитная фракция содержит как прозрачные, так и непрозрачные минералы. Магнитная фракция представлена исключительно непрозрачными рудными минералами.

Блеск в мелких зернах также лучше наблюдать под бинокуляром. По этому признаку различают минералы с металлическим, полуметаллическим или металловидным, алмазным, жирным, смолистым и стеклянным блеском. Минералы магнитной фракции имеют металлический блеск. В электромагнитную и тяжелую неэлектромагнитную фракции входят минералы с металлическим, стеклянным, алмазным блеском и др. Минералы легкой фракции обладают преимущественно стеклянным пли перламутровым блеском.

При определении цвет а минерала различают окраску, свойственную самому минералу, и окраску, связанную с загрязнением, т. е. окраску налетов и пленок, например, пленок гидроокислов железа и марганца.

Наиболее светлой окраской обладают легкая и тяжелая не-электромагнитные фракции. В первой, при общем преобладании белых или светлых минералов, могут встречаться из окрашенных минералов хлориты, серпентин, нонтроннт, берилл. Во второй к наиболее темноокрашенным минералам обычно относятся рутил, реже касситерит, сульфиды и самородные металлы.

Магнитная и сильно электромагнитная фракции представлены непрозрачными темноокрашенеыми железосодержащими минералами. Средне и слабо электромагнитные фракции по окраске несколько светлее магнитной и сильно электромагнитной фракций благодаря наличию в них прозрачных темноокра-шенных породообразующих минералов (амфиболов, пироксенов, гранатов и др.) или даже светлоокрашенных, как эпидот, цои-зит, актинолит, диопсид, оливин. Цвет порошка минерала определяют, проводя черту на бисквите или получая порошок на стекле. Черту проводят на бисквите минеральным зерном, нажиная на зерно плоской стороной пинцета или шпателя. На бисквите остается черта, которую простой глаз не всегда хорошо различает, и для распознавания цвета необходимо наблюдать эту черту под бинокуляром. Проще и быстрее порошок получать непосредственно на предметном стекле; минеральное зерно следует для этого раздавить толстой стальной иглой с тупым концом. Наблюдение в этом случае ведется также под бинокуляром. Иногда минеральные зерна переносят на предметное стекло для оптических препаратов и раздавливают стеклянной палочкой.

Непрозрачные минералы дают темный порошок: черный или темноокрашенный. Прозрачные минералы дают светлый порошок: неокрашенный или слабо окрашенный.

Твердость определяют для мелких минеральных зерен (но не меньше 0,5 мм), прочерчивая зернами по стеклянной пластинке или по пластинкам минералов набора по шкале Мооса. Обычно для этой цели пользуются предметным стеклом, на которое помещают испытуемое зерно. Если минерал тверже стекла, плоской стороной пинцета или шпателя нажимают на это зерно и таким путем получают на стекле черту. Чем тверже минерал, тем тоньше и глубже получается черта. Характер черты обычно исследуют под бинокуляром.

Твердость определяют также, раздавливая минеральные зерна на предметном стекле стеклянной палочкой (с плоским основанием) или плоском частью пинцета: по силе нажима, звуку растрескивания и характеру нарушения стекла. По этим признакам твердости минералы грубо разделяют на мягкие, средние и твердые. Мягкие минералы беззвучно рассыпаются при легком нажиме и без следов нарушения на стекле (твердость меньше 3). Средние минералы раздавливаются при значительном усилии нажима с глухим звуком растрескивания, но без следов нарушения на стекле (твердость 3—5). Твердые минералы раздавливаются при очень большом усилии нажима с резким звуком растрескивания и оставляют следы нарушения на стекле в виде микротрещин, наблюдаемых под бинокуляром (твердость выше 6, т. е. больше, чем у стекла).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |