80 м3 раствора нагреваются от 10 до 25 0С за 4 - 5 часов.

Лекция № 19.

тема ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ И УСТАНОВКИ.

ПЛАН:

1. Физиологические основы и технология машинного доения.

2. Общие сведения о доильных аппаратах и их классификация.

3. Расчет основных параметров доильного аппарата.

4. Общие сведения о доильных установках и их технологический расчет.

5. Уход за доильным оборудованием.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Белянчиков технологических процессов. - М.: Агропромиздат, 1989, Раздел 2, Глава 7.

1. Физиологические основы и технология машинного доения.

Совершенствование существующих, разработка и внедрение в практику новых перспективных технологий и машин должны обеспечивать повышение продуктивности молочного скота и сохранение качества молока, при одновременном снижение его себестоимости.

Машинное доение позволяет увеличить производительность и облегчить труд доярок; наиболее эффективно использовать особенности рефлекса молоковыведения – его кратковременность и диффузный характер (т. е. одновременное выделение молока всеми четвертями вымени).

Электрификация животноводческих ферм благоприятствует внедрению машинного доения коров.

Здесь имеет место система Ч–М–Ж (человек – машина - животное).

Время от получения внешнего сигнала до активного припуска молока у коровы составляет около 45 с. За это время должны быть выполнены все операции по подготовке вымени и включен в работу доильный аппарат. Это требование особо важно потому, что окситоцин действует в крови не продолжительное времямин.), после чего его действие прекращается.

Процесс молокоотдачи протекает относительно быстро; доение коровы должно быть закончено не более чем за 4 - 6 мин. динамика процесса молокоотдачи представлена на рисунке 19.1:

|

Рис.19.1. Изменение интенсивности молокоотдачи и жирности молока по времени доения. |

В начале доения скорость молоковыведения быстро возрастает и достигает максимального значения. Затем она постепенно снижается. За 4 - 6 минут доильный аппарат должен полностью вывести молоко из вымени. Необходимо отметить, что последние порции молока имеют наибольшую жирность (10 – 12 %).

Основные физиологические требования:

1. Выработать у животного полноценный и устойчивый рефлекс молокоотдачи при машинном доении (первое и самое важное требование физиологии). Это достигается надлежащей подготовкой вымени и правильной организацией работы дояра, созданием внешних благоприятных факторов.

2. доильный аппарат должен оказывать стимулирующее воздействие на организм животного (пример, доильный аппарат АДС–1–СибимЭ–Сибирский научно исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства).

3. Правильно организовать проведение подготовительных, основных и заключительных операций.

4. Процесс доения вакуумной доильной машиной при максимальной скорости выведения молока должен быть безопасным для молочной железы.

Способы и технология машинного доения коров.

Способы доения коров могут быть разными:

1. Естественный (сосание вымени теленком).

2. Ручной (выжимание молока из вымени руками дояра).

3. Машинный.

В свою очередь различают два основных способа машинного доения:

а) отсос при помощи вакуума;

б) механическое выжимание молока из сосков.

Второй способ машинного доения в настоящие время практически не применяется (по такому принципу работает доильный аппарат “Доярка”).

Технология машинного доения коров включает в себя 3 группы операций:

1. Подготовительные операции – обмывание вымени теплой водой (t = 40 – 45 0С); обтирание и массаж вымени; сдаивание первых струек молока в отдельную посуду; включение в работу доильного аппарата и надевание доильных стаканов на соски животного.

Все подготовительные операции должны быть выполнены не более чем за 60 секунд.

2. Основные операции – машинное доение (4–6 мин.) и машинный додой (25-30 с – оттягивание доильных стаканов вниз и вперед с одновременным массажем).

3. Заключительные – отключение доильного аппарата и снятие доильных стаканов с вымени. Обработка вымени.

Технологическая скорость доения – пропускная или отсасывающая способность доильного аппарата. Ее величина целиком определяется техническими параметрами доильной машины.

Действительная скорость доения – фактическое количество молока, полученное доильным аппаратом в процессе доения за единицу времени. Ее величина зависит от совершенства доильного аппарата и от соответствия его требованиям физиологии.

Основное требование динамики работы доильного аппарата заключается в том, чтобы в течение всего периода доения скорость молоковыведения аппаратом была равна скорости молокоотдачи. В самом начале доения достаточно иметь небольшой по времени такт сосания. Далее, по мере роста молокоотдачи, длительность такта сосания должна быть максимальной.

Однако, современные доильные аппараты работают в одном режиме с постоянной технологической скоростью, что является серьезным их недостатком.

Из анализа процесса молокоотдачи следует, что необходимо создать доильный аппарат с автоматическим регулированием процесса доения по интенсивности молокоотдачи.

2. Общие сведения о доильных аппаратах и

их классификация.

Первые попытки механизации доения коров были осуществлены с помощью соломинок (1719 г.), а позднее (1836 г.) – металлических трубок, называемых катетерами.

Позднее были предложены ряд приспособлений для этой цели - в виде валиков, пластинок, роликов, механических пальцев и др. Однако эти приспособления не нашли распространения, так как не облегчали труд дояра, а наоборот, увеличивали объем работ по сравнению с ручным доением и беспокоили коров.

В 1851 году в Англии была предложена первая высасывающая доильная машина, работающая на постоянном вакууме.

В 1985 году в Шотландии создали доильный аппарат, действующий на переменном вакууме. Пульсация достигалась соответствующим вакуумным насосом.

Это явились отправной точкой в разработке и создании современных доильных аппаратов.

В нашей стране начало развития машинного доения относится к 20 – м годам прошлого столетия.

Доильный аппарат является основной частью доильной установки.

Классификация доильных аппаратов:

1. по характеру силы, используемой для извлечения молока:

- отсасывающие;

- выжимающие.

2. По типу исполнительного органа:

- однокамерные;

- двухкамерные;

- трехкамерные.

3. По приводу исполнительного органа:

- синхронного действия;

- попарного действия;

- почетвертного действия.

4. По принципу работы:

- двухтактные;

- трехтактные;

- четырехтактные;

- непрерывного отсоса;

- изменяющие принцип работы.

5. По режиму работы:

- с постоянными параметрами;

- с регулируемыми параметрами;

- с программным управлением.

В свою очередь аппараты с регулируемыми параметрами бывают:

- с изменением числа пульсаций;

- с изменением соотношения тактов;

- с изменением рабочего вакуума;

- с изменением веса подвесной части аппарата;

- с комбинированным изменением параметров.

6. По характеру сбора молока:

- в доильное ведро;

- в молокопровод;

- в подвижную емкость;

- раздельно из каждой четверти.

Из анализа динамики процесса доения можно сформулировать основные требования, которым должен удовлетворять современный доильный аппарат:

1. Аппарат должен работать в переменном режиме в зависимости от интенсивности молокоотдачи, обеспечивая в каждый момент времени оптимальную скорость доения.

2. Должен обеспечивать стимуляцию рефлекса молокоотдачи.

3. Аппарат должен быть абсолютно безопасным в случаях передержки стаканов на сосках животного.

4. Аппарат должен быть оборудован средствами сигнализации об окончании процесса доения и устройствами для автоматического отключения.

3. Расчет основных параметров доильного аппарата.

Основными параметрами доильного аппарата являются: расход воздуха, частота пульсаций и соотношение тактов.

Расход воздуха доильным аппаратом зависит от величины вакуума, частоты пульсаций, емкости камер и трубок, типа аппарата.

Процесс расширения воздуха при откачивании его из камер доильных стаканов можно считать изотермическим. Тогда по закону Бойля – Мариотта можно записать (Рис.19.2.):

|

Рис.19.2. К расчету расхода воздуха доильным аппаратом. |

, (1)

, (1)

где ![]() - объем воздуха, после расшире -

- объем воздуха, после расшире -

ния его до вакуума величиной

h, м3;

![]() - начальный объем воздуха в камерах при атмосферном давлении, м3;

- начальный объем воздуха в камерах при атмосферном давлении, м3;

![]() - барометрическое (атмосферное) давление, Па;

- барометрическое (атмосферное) давление, Па;

![]() - абсолютное давление в камерах при вакууме (после откачивания части воздуха), Па.

- абсолютное давление в камерах при вакууме (после откачивания части воздуха), Па.

Величина ![]() равна:

равна:

![]() . (2)

. (2)

Тогда:  . (3)

. (3)

Объем воздуха, подлежащего откачиванию за 1 цикл работы аппарата, равен:

. (4)

. (4)

Если этот объем привести к нормальным условиям (к атмосферному давлению), то получим:

,

,

отсюда

(5)

(5)

С учетом выражений (3), (4) и (5) получаем окончательно:

.

.

Анализ полученной формулы показывает, что чем выше нужна величина вакуума, тем больше воздуха надо откачивать. При h=0, ![]() , т. е. отсос воздуха не нужен.

, т. е. отсос воздуха не нужен.

При  (96 кПа),

(96 кПа),  , т. е. при таком вакууме нужно откачать половину всего воздуха находящегося в камерах стаканов и шлангов.

, т. е. при таком вакууме нужно откачать половину всего воздуха находящегося в камерах стаканов и шлангов.

Для аппарата АДУ-1 объем ![]() составляет 0,7 дм3, следовательно при вакууме 48 кПа расход воздуха аппаратом за 1 цикл составит 0,35 дм3, а секундный расход при работе 10 аппаратов составит 0,0035 м3/с.

составляет 0,7 дм3, следовательно при вакууме 48 кПа расход воздуха аппаратом за 1 цикл составит 0,35 дм3, а секундный расход при работе 10 аппаратов составит 0,0035 м3/с.

действительный расход доильного аппарата на 30 – 35% выше теоретического из-за подсоса воздуха через неплотности.

Частота пульсаций и соотношение тактов доильного аппарата.

Схема пульсатора доильного аппарата приведена на рисунке 19.3..

|

Рис.19.3. Схема пульсатора доильного аппарата. |

Обозначим наибольший вакуум в управляющей камере - ![]() , в камере постоянного вакуума -

, в камере постоянного вакуума - ![]() .

.

Площадь и диаметр верхнего клапана – соответственно ![]() и

и ![]() . Площадь и диаметр нижнего клапана –

. Площадь и диаметр нижнего клапана – ![]() и

и ![]() .

.

Между величинами F, h и D существует следующая связь:

.

.

Скорость изменения вакуума в камере 1 пульсатора имеет нелинейный характер. В этом случае скорость процессора пропорциональна пути, остающемуся до конца его (логарифм Непера по ), т. е.

,

,

где ![]() - величина переменного вакуума;

- величина переменного вакуума;

- время;

- время;

![]() - номинальный вакуум;

- номинальный вакуум;

![]() - скорость изменения вакуума;

- скорость изменения вакуума;

![]() - коэффициент пропорциональности.

- коэффициент пропорциональности.

Процессы откачивания и заполнения противоположены по действию. Выражаем время для процесса откачивания:

.

.

Для процесса заполнения:

.

.

После интегрирования (![]() и

и ![]() - пределы интегрирования, наибольший и наименьший вакуум) получим значение времени:

- пределы интегрирования, наибольший и наименьший вакуум) получим значение времени:

Время откачивания воздуха из камеры 1:

.

.

Время заполнения камеры 1 (второй такт):

.

.

Время пульса:

.

.

Соотношение тактов:

, (6)

, (6)

где ![]() - коэффициент изменения конструктивных параметров пульсатора (жесткости мембраны, диаметров клапанов, их посадочных гнезд и т. д.,

- коэффициент изменения конструктивных параметров пульсатора (жесткости мембраны, диаметров клапанов, их посадочных гнезд и т. д., ![]() ).

).

Частота пульсаций:

![]()

Выражение (6) не удобно для практического пользования. После преобразований можно получить:

|

Рис.19.4. Графики зависимости |

.

.

Зависимости частоты пульсаций и соотношения тактов от величины вакуума представлено на рисунке (Рис.19.4.).

С увеличением ![]() частота пульсаций резко уменьшается, а соотношение между тактами несколько возрастает. Изменение частоты пульсаций с изменением вакуума является серьезным недостатком пульсаторов клапанно-мембранного типа. Исключить данный недостаток можно применением электромагнитного пульсатора, схема которого приведена на рисунке 19.5.

частота пульсаций резко уменьшается, а соотношение между тактами несколько возрастает. Изменение частоты пульсаций с изменением вакуума является серьезным недостатком пульсаторов клапанно-мембранного типа. Исключить данный недостаток можно применением электромагнитного пульсатора, схема которого приведена на рисунке 19.5.

|

Рис.19.5. Схема электромагнитного пульсара: |

1-катушка электромагнита; 2-клапан; 3-отверстие для атмосферного воздуха; 4-патрубок для подсоединения к вакуумпроводу; 5-патрубок соединенный с межстенными камерами доильных стаканов. |

Электромагнитный пульсатор соединен с вакуумпроводом патрубком 4, а с межстенными камерами доильных стаканов – патрубком 5. При подаче электрического импульса электромагнит 1 втягивает клапан 2 и вакуум поступает в межстенные камеры стаканов (в подсосковых камерах вакуум). Происходит такт сосания.

После прекращения импульса клапан под действием разряжения в вакуумпроводе резко опускается в нижнее положение. При этом в межстенные камеры стаканов поступает атмосферный воздух. Происходит такт сжатия.

Блок управления работает от однофазного напряжения 220 В и позволяет регулировать частоту пульсаций от 55 до 120 в минуту.

Преимущества электромагнитных пульсаторов:

1. Частота пульсаций не зависит от колебаний вакуума.

2. Меньший расход воздуха.

3. Не содержат быстроизнашивающихся частей.

4. Общие сведения о доильных установках и их технологический расчет.

В настоящее время для доения коров применяют самые различные доильные установки. Выбор того или иного типа доильных установок зависит от размера фермы, продуктивности животных, способа их содержания, климатических условий.

Доильные установки делятся на 3 основных типа:

1. доильные установки для доения коров в стойлах со сбором молока в ведро или через молокопровод в общую емкость.

2. Доильные установки для доения коров на доильных площадках или в специальных помещениях (доильных залах) со сбором молока через молокопровод в общую емкость.

|

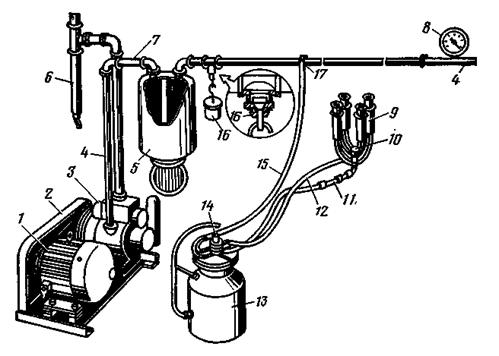

Рис.19.6. Схзема доильной машины: 1-электродвигатель; 2-ограждение; 3-вакуум-насос; 4-вакуум-магистраль; 5-вакуум-баллон; 6-маслосборник выхлопной трубы; 7-диэлектрическая вставка; 8-вакуумметр; 9-доильный стакан; 10-коллектор; 11-молочный шланг; 12-вакуумный шланг; 13-доильное ведро; 14-пульсатор; 15-магистральный шланг; 16-вакуум-регулятор; 17-воздушный кран. |

3. Доильные установки для доения коров на пастбищах со сбором молока в ведра или через молокопровод в общую емкость.

Принципиальная схема доильной машины показана на рисунке 19.6.

Установки для доения в стойлах:

а) с переносными доильными аппаратами;

б) с передвижными доильными аппаратами;

в) передвижные с питанием электрического двигателя вакуумного насоса через гибкий кабель;

г) с молокопроводом, проложенным вдоль стойл.

К этой группе относятся такие установки: доильные агрегаты АД–100А; ДАС–2Б; доильные установки, АДМ–8, АДМ–Ф–20(30, 40, 50). Их применяют при привязном содержании животных.

Установки для доения коров в специальных помещениях.

Их применяют при беспривязном и привязном содержании коров. Эти доильные установки оснащены доильными станками, которые монтируют в доильном помещении или на площадке.

В зависимости от конструкции доильных станков установки подразделяются на:

а) установки с индивидуальными доильными станками;

б) установки с групповыми станками;

в) конвейерные доильные установки.

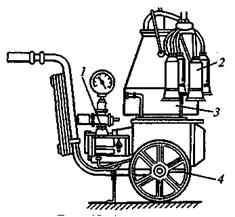

Схемы установок показаны на рисунку 19.7.

а) Установки с индивидуальными доильными станками позволяют входить и выходить из него каждой корове независимо от других (обеспечен индивидуальный подход к каждой корове). К ним относятся установки с параллельными станками (рис.19.7, а) и типа “Тандем” с боковым заходом (рис.19.7, б).

б) Установки с групповыми станками. Здесь вход и выход животных осуществляется только группами. Сюда относятся доильные установки типа “Тандем” с проходными станками (рис.19.7, в) и “Елочка” (рис.19.7, г). Применение установок типа «Елочка» позволяет уменьшить площадь доильного зала в сравнении с “Тандемом” и увеличить производительность труда (за счет сокращения переходов доярок).

в) Конвейерные установки – позволяют доить коров в ритме конвейера непрерываемого действия, что открывает большие возможности повышения производительности труда. Кроме того конвейерный процесс доения обладает значительными возможностями технологического совершенствования. Эффективны на крупных молочных фермах и комплексах (рис.19.7, д).

|

а) б) |

|

в) г) |

|

д) |

Рис.19.7. Схемы доильных установок: а-с параллельными станками; б-типа «Тандем» с боковым заходом; в - типа «Тандем» с проходными станками; г - типа «Елочка»; д-конвейерного типа. |

К конвейерным доильным установкам относятся шведские системы “Юникар” и “Юнилактор”.

Здесь коровы содержатся в специальных передвижных стойлах – клетках, которые перемещаются по определенному графику. Каждое стойло оборудовано кормушкой, емкостью с водой, автопоилкой и навозоприемником. Тележки с коровами в период отдыха находятся в стойловом помещении. Затем при движении тележек (рабочий цикл) автоматически заполняются кормушки, открывается поддон навозоприемника, заполняется бак водой. Далее тележки подъезжают к доильной площадке, где осуществляется выдаивание коров. После этого коровы вновь возвращаются на место отдыха.

Преимущества – высокая производительность труда (нагрузка на 1 дояра доводится до коров).

Недостатки – большие затраты на строительство и быстрый износ животных (в течение 4-5 лет), т. к. нарушается обмен веществ, атрофируются мышцы.

Установки для доения коров на пастбищах и в летних лагерях.

для этой цели специально выпускается универсальная доильная станция УДС–3А. Конструкция ее позволяет осуществлять быструю сборку и разборку. Для доения коров в летних лагерях предназначена доильная установка УДЛ-Ф-12.

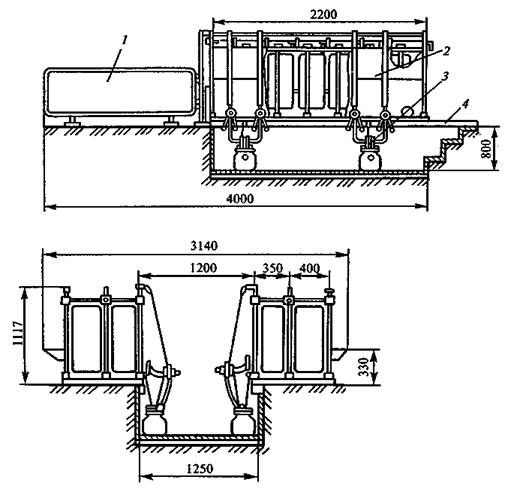

Также в нашей стране начат выпуск индивидуальных передвижных доильных установок, оснащенных доильным аппаратом двойного действия «Нурлат». Общий вид такой установки показан на рисунке 19.8.

|

| |

Рис.19.8. Общий вид передвижной доильной установки с аппаратом «Нурлат.» | Рис.19.9. Агрегат для индивидуального доения коров АИД-1-01: 1-вакуумная установка; 2-доильный аппарат; 3-доильное ведро; 4-тележка. |

Для механизации процесса доения коров в личных подсобных хозяйствах и на малых фермах (10…20 коров) предназначен агрегат индивидуального доения АИД-1-02 (Рис.19.9).

Для механизации доения овец выпускаются модульные доильные установки для овцеферм. Такая установка позволяет организовать заход овец на платформу для доения, автоматическую индивидуальную фиксацию их у кормушек, доение, групповую расфиксацию после доения (Рис.19.10.).

|

Рис.19.10. Модульная доильная установка для овец: 1-раскол; 2-доильная платформа; 3-доильный аппарат с ведром; 4-вакуум-провод.. |

Технологический расчет доильных установок.

Циклом доения называется сумма времени, затрачиваемого на обслуживание коровы, времени доения и времени непредвиденных простоев, т. е.

![]() , мин/кор,

, мин/кор,

где ![]() - время машинного доения коровы (

- время машинного доения коровы (![]() = 4 - 5 мин);

= 4 - 5 мин);

![]() - время обслуживания коровы (включает в себя время впуска и выпуска коровы из станка, подмыв вымени, сдаивание первых струек молока, переноса доильного аппарата, надевания и снятия доильных стаканов, додаивания коров).

- время обслуживания коровы (включает в себя время впуска и выпуска коровы из станка, подмыв вымени, сдаивание первых струек молока, переноса доильного аппарата, надевания и снятия доильных стаканов, додаивания коров).

![]() - время непредвиденных простоев. Обычно оно не превышает 15% от

- время непредвиденных простоев. Обычно оно не превышает 15% от ![]() .

.

Тогда ![]() , мин/кор.

, мин/кор.

Производительность доильных установок (кор/ч):

а) доильные установки типа АДМ

![]() ,

,

где ![]() - количество доярок, одновременно работающих на установке (

- количество доярок, одновременно работающих на установке (![]() = 4 - 8 чел);

= 4 - 8 чел);

![]() - число аппаратов с которыми работает одна доярка (А = 2 - 3);

- число аппаратов с которыми работает одна доярка (А = 2 - 3);

![]() - цикл доения (

- цикл доения (![]() , мин/кор).

, мин/кор).

б) доильные установки типа ”Тандем”

![]() ,

,

где ![]() - число станков на доильной установке;

- число станков на доильной установке;

![]() - цикл доения (

- цикл доения (![]() , мин/кор).

, мин/кор).

в) доильные установки типа “Елочка”

,

,

где ![]() - рациональное количество скотомест в одном групповом станке (

- рациональное количество скотомест в одном групповом станке (![]() = 3 - 4);

= 3 - 4);

![]() - цикл доения (

- цикл доения (![]() , мин/кор)

, мин/кор)

г) доильные установки конвейерного типа

,

,

где ![]() - время одного оборота доильной платформы, мин (t =7-8.5 мин);

- время одного оборота доильной платформы, мин (t =7-8.5 мин);

![]() - количество работающих доильных аппаратов.

- количество работающих доильных аппаратов.

Число доильных аппаратов потребных для обслуживания всех дойных коров на ферме (mд. к.) равно:

![]() ,

,

где ![]() - среднее время доения 1 коровы, мин;

- среднее время доения 1 коровы, мин;

![]() - общая продолжительность дойки, ч.

- общая продолжительность дойки, ч.

Оптимальное число аппаратов, с которыми может работать 1 доярка:

![]() ,

,

где ![]() - время машинного доения коров, мин;

- время машинного доения коров, мин;

![]() - время, затрачиваемое на ручные операции, мин.

- время, затрачиваемое на ручные операции, мин.

Величину  можно принять:

можно принять:

а) при доении в ведра - ![]() = 3-4 мин;

= 3-4 мин;

б) при доении в молокопровод - ![]() = 2–3 мин;

= 2–3 мин;

в) на установках типа “Елочка” - ![]() = 0.8-1 мин.

= 0.8-1 мин.

Величина ![]() = 4-6 мин.

= 4-6 мин.

5. Уход за доильным оборудованием.

Бескомпромиссная молочная гигиена является обязательной предпосылкой для производства качественного молока. Только на стерильно чистой доильной установке можно получить сырое молоко высшего качества с наименьшим количеством бактерий.

С целью поддержания требуемого санитарного состояния системы доения необходимо выполнять определенные правила ухода, используя при этом моющие средства.

Требования к моющим средствам:

- обладать высокими моющими свойствами;

- быть безвредными для здоровья человека;

- не изменять свойств молока;

- не разрушать материал оборудования;

- быть дешевыми и удобными в эксплуатации.

В качестве моющих средств используются высокощелочные моющие средства (основная часть – едкий натрий NaOH); умеренно – щелочные моющие средства; нейтральные моющие средства и кислые средства (раствор азотной, соляной и уксусной кислот) для удаления молочного камня.

К дезинфицирующим средствам относятся: хлорная известь, гипохлорит натрия, гипохлорит кальция, хлорамин Б.

Процесс ухода включает следующие операции:

1. Ополаскивание оборудования чистой водой.

2. Промывка моющими растворами.

3. Ополаскивание.

4. Дезинфекция.

5. Ополаскивание.

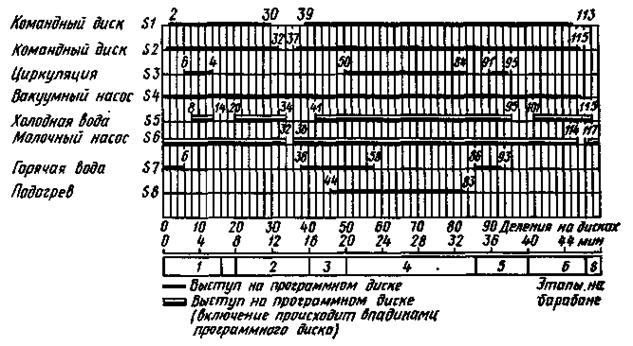

Отечественные автоматизированные доильные установки типа «Тандем» и «Елочка» комплектуются автоматом промывки, обеспечивающим выполнение следующих этапов: 1 - преддоильное прополаскивание в циркуляционном режиме; 2 - преддоильная просушка линии; 3 - последоильное прополаскивание; 4 - промывка моющим раствором в циркуляционном режиме; 5 - прополаскивание системы; 6 - просушка.

|

Рис.19.11. Циклограмма автомата промывки М-8848. |

Последовательность работы автомата видна из циклограммы (Рис.19.11.).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |