Таким образом, отечественные исследователи общественного мнения, посвятившие этой проблеме отдельные монографии, в общем относили изучаемое ими явление к сфере сознания. Однако в ряде публикаций высказаны и другие суждения относительно того, что такое общественное мнение. Так, например, автор настоящей статьи в течение многих лет развивает концепцию, согласно которой общественное мнение относится не к сфере общественного сознания, а к общественно-психологическим

* См.: Грушин о мире и мир мнений. М., 1967, с. 168.

** См.: Го р in к о в мнение. М., 1988, с. 196, 186, 372.

явлениям. Что такое общественно-психологические явления (ОПЯ)?

Прежде всего отметим, что они суть сложный продукт, возникающий в общественной жизни двумя путями. В нервом случае ОПЯ представляют собой статистические (совпадающие) явления, возникающие у значительного числа членов общества в силу одинаковых условий бытия. Так, например, сообщение о возможном столкновении Земли с пролетающим мимо астероидом породит у большинства людей одинаковые чувства, мысли, желания, страхи и т. п. Для возникновения этого комплекса психологических явлений не требуется общения людей друг с другом — достаточно прослушать одно сообщение о надвигающейся опасности.

Но возможен и другой путь возникновения ОПЯ. В средствах массовой коммуникации, в личном общении обсуждается какая-то проблема. В результате обмена мнениями вырабатывается общая точка зрения, одинаковое к ней отношение. Это «общее» — продукт коммуникативного процесса; оно не могло возникнуть у каждого человека в отдельности.

Первый тип ОПЯ можно назвать совпадающим, или статистическим, второй — вырабатываемым. Таким образом, бывают совпадающее и вырабатываемое общественное мнение. Ни один из упомянутых выше авторов такого различия между двумя типами общественного мнения не делал.

Возникнув (разным путем), ОПЯ получают словесно - понятийное выражение, к которому примешиваются эмоционально-чувственные элементы, и приобретают относительно самостоятельное существование. Благодаря тому что их записывают па бумаге, печатают в прессе, мы можем судить об общественном мнении, которое было реальным фактом в прошлом.

ОПЯ возникают закономерно. Они выражают что-то общее, что имеется у членов общества. Это «общее» не просто выражает мнения, чувства, желания людей. Оно обладает одной важной особенностью, а именно воздействует на каждого члена общества в отдельности, заставляя его подчиниться «общему», поступать не так, как отдельная личность желала бы, а так, как это предписывают ОПЯ. В западной социологической литературе в этом случае гово

рят о «социальном контроле». Но это не просто «контроль», это и строгое предписание, как следует поступать и даже думать. К тем же, кто проявляет самоволие и действует вопреки общественному мнению, окружающие применяют «санкции»: уговоры, призывы, угрозы вплоть до силового давления.

Таким образом, общественное мнение характеризуют четыре стадии. Первая отличается у разных типов общественного мнения: у совпадающего это будет реагирование на внешние условия, которые действуют на всех членов общества одинаково; у вырабатываемых — общение членов общества друг с другом и формирование общего, коллективного мнения, отношения, понимания событий и т. п. Остальные три стадии у обоих типов общественного мнения одинаковы: на второй стадии общественное мнение получает словесно-понятийное оформление; на третьей оно по принципу обратной связи оказывает сильное воздействие на каждую личность; на четвертой — получает поддержку со стороны членов общества, не допускающих отхода оттого, что санкционируется общественным мнением. Отсюда следует, что главная роль общественного мнения в обществе — это поддержание единства, целостности своего субъекта. Ни о каких познавательных целях здесь не может быть и речи. Общественное мнение возникает не для целей познания, а для регулирования общественных отношений.

Изложенное выше понимание общественного мнения требует по-новому осветить вопрос о его субъекте. Им не может быть народ, так как понятие «народ» охватывает разные классы, общности, слои населения. Между отдельными составными частями, образующими «народ», может не быть общения.

Субъектом общественного мнения не может быть группа, или социальная группа, потому что она — понятие статистическое: это люди, имеющие одинаковые признаки, но не обязательно находящиеся вместе и общающиеся друг с другом. Социальные группы могут быть малочисленными, их интересы могут не совпадать, поэтому мнение группы является лишь групповым, а не общественным.

Б. Грушин субъектом общественного мнения называл «вселенные», куда входят совершенно разные по своей

природе социальные феномены: и классы, и группы, и прослойки. У каждого из перечисленных выше феноменов может возникнуть свое мнение, но в силу их разнохарактерности такое мнение не может быть общественным. На том же основании нам представляется неверным и мнение М. Горшкова, который в один ряд ставит и индивидуальное, и коллективное, и групповое, и межрегиональное общественное мнение.

Повторим еще раз. Общественное мнение возникает из общения личностей или в том случае, если они находятся в одинаковых условиях и испытывают одинаковые воздействия. Это значит, что эти личности не случайно и не на короткое время оказались вместе, что у них есть что - то их объединяющее, общее — общие интересы, потребности, идеалы и т. п.

Субъектом общественного мнения могут быть устойчивые структурные элементы общества, каковыми в первую очередь являются общности. В настоящее время установившимися общностями являются: гражданская общность (государственно оформленное объединение людей), внутри нее — национально-этнические общности, которые охватывают территориальные общности. Последние предполагают наличие профессионально-производственных и семейно-бытовых общностей людей. В итоге получается пять форм общностей, которые могут перекрываться общественными организациями как вторичным субъектом общественного мнения.

Каждая общность требует социального механизма поддержания своей целостности; ими являются ОПЯ, в частности мнения. Они будут разными в разных общностях; вырабатываемые мнения имеют свою специфику. Общественное мнение гражданского общества возникает в результате общения членов этой общности с помощью средств массовой коммуникации, а мнение семейной общности возникает в процессе личного общения. Первое из указанных выше мнений выражается письменно, второе — устно. Поэтому в общественной жизни существует плюрализм мнений, по в упорядоченной форме. Плюрализм следует понимать не как параллельность, не как хаос, а как соподчиненную упорядоченность.

Привязка ОПЯ, в том числе и общественного мнения, к общностям (и общественным организациям) дает воз

можность несколько по-новому подойти и к объекту общественного мнения. Он находится в прямой зависимости от субъекта в том смысле, что содержание общественного мнения гражданского общества будет более широким, общезначимым, чем мнение семейно-бытовой общности, которое отличается ситуативностью, конкретностью, кратковременностью и т. п. Гносеологически же, естественно, мнения зависят от условий социального бытия, в которых находятся общности, но вместе с тем они касаются и внутренней жизни общностей, взаимоотношений между отдельными группировками внутри общностей.

Такова вкратце еще одна точка зрения на проблему общественного мнения. Завершая ее рассмотрение, следует указать, что, кроме функции социального контроля за поведением отдельных членов общностей (организаций), общественное мнение, как и другие ОПЯ, играет большую воспитательную роль. Все ОПЯ являются важнейшими инструментами социализации личности. На этот момент не обращается внимания в работах других авторов.

И последнее. В книге Э. Ноэль-Нойман впервые в литературе на эту тему выдвинут тезис о том, что общественное мнение — это мнение, которое личность не боится высказать гласно, вслух, потому что оно разделяется и другими людьми. Мнения, которые не разделяются большинством, могут привести к изоляции, порождают боязнь одиночества. Боязнь одиночества, согласно Э. Ноэль - Нойман, — важный фактор в формировании и функционировании общественного мнения. Нам представляется, что Ноэль-Нойман, говоря о «синдроме одиночества», в сущности, затронула проблему санкций как инструмента воздействия общности на отдельных ее членов в случае, если они не будут прислушиваться к требованиями общественного мнения. Следовательно, между утверждением, что в общностях существует практика санкций, и мыслью о «синдроме одиночества» нет разногласия; оба положения дополняют друг друга. Различие же состоит в следующем. Санкции — это действия, которые используются, когда уже совершен отход от требований общественного мнения, а боязнь одиночества — это состояние личности, которое предохраняет ее от вступления в конфликт с ним.

Таким образом, общественное мнение — это та реальность, вне которой нет ни существования, ни развития общества, состоящего из общностей, общественных организаций; вне которой не может осуществляться процесс социализации личности, ее воспитание и формирование. Разные исследователи общественного мнения подходят к этому социальному феномену с разных точек зрения, традиционно развивая различные его аспекты. Это вполне правомерно. Ознакомление с тем, как разрабатывается проблема общественного мнения в других странах, будет способствовать выработке общепризнанного представления об общественном мнении и ознаменует еще одно достижение в процессе познания истины.

Доктор философских наук, профессор

Н. Мансуров

Предисловие к русскому изданию

В начале лета 1983 г. меня пригласили в Институт социологии Академии наук СССР выступить с докладом об опросах и формировании общественного мнения. Как-то раз мы обедали в большом, похожем на пивной зал ресторане. Народу было много, и я спросила своего соседа: «Сколько людей здесь говорит о политике?» «О политике, — ответил мой собеседник, — не говорит никто».

Что в таких обстоятельствах может быть общественным мнением? Может ли вообще существовать общественное мнение, если никто не говорит о политике? Конечно, представление, что в тоталитарных государствах пег общественного мнения, получило широкое распространение. Но это ошибка, следствие ужасного заблуждения, существующего относительно данного понятия еще со времен Просвещения.«Общественным мнением» называют самые разнообразные явления: заявления правительства или средств массовой информации, результаты опросов, мнение большинства. Но и это все неправильно! Ни одно из перечисленных определений нельзя назвать полным или исчерпывающим, отражающим собственно общественное мнение, как его понимали уже древние греки и римляне. Совершенней четко это проявляется в выражении «неписаные законы» — речь идет о более чем часто выражаемом мнении. Речь идет о силах, которые в исключительном случае определяют поведение индивида, как будто он зависит от них и согласен с ними, хотя, как правило, не осознает этого. Одно лишь мнение большинства не оказывает такого давления, и заявления правительства — тоже. Только моральная «нагрузка» темы может вы

звать страх перед изоляцией и тем самым высвободить силы, от которых зависит и индивид, и всякое правительство, даже диктаторское.

Однако как в действительности общественное мнение функционирует в условиях диктатуры, наукой пока не исследовано. Цель моей книги «Общественное мнение. Открытие спирали молчания» — стимулировать такие исследования, особенно в странах, имеющих опыт диктатуры. В Германии мы сейчас начали такое исследование. При этом мы можем опереться на ранее недоступные нам материалы службы безопасности за 1939—1943 гг. — времена господства национал-социалистов*. Этим исследованиям следовало бы придать международный импульс, поэтому я рада, что в 1995 г. выйдет испанский перевод книги «Спираль молчания». Испанцы в этом столетии пережили резкие смены авторитарных и демократических режимов. И я очень рада, что в 1996 г. появится также русское издание книги под общей редакцией профессора , который много сил приложил для того, чтобы идеи «Спирали молчания» стали доступны также и русскому читателю.

Каждый политолог, занимающийся тоталитарными формами правления, хорошо знает, сколь справедливы слова Дэвида Юма, утверждавшего, что самый тиранический режим опирается на поддержку общественного мнения. Из-за границы или с позиций диссидента лучше видится, что диктатура подключает силовые средства государства, чтобы принудить людей к покорности. Любое правительство такого рода использует абсолютно все: деньги, исчисляемые огромными суммами, общественные организации, искусство, риторику, психологию, — чтобы привлечь население на свою сторону и заручиться его поддержкой. Организацией и концентрацией этих средств и сил в нашем столетии часто занимаются крупные пропагандистские министерства, которые, используя знание массовой психологии и теории коммуникации, регулируют влияние общественного мнения на общественность.

* См.: W i г 1 М. Die offentlische Meinung unter dem NS-Regime. Diss. Mainz, 1990.

Там, где поддержка со стороны индивида вызывает опасения, включаются средства насилия, чтобы запугиванием и угрозами принудить людей к конформизму. Но большинство населения не думает об этом, потому что благодаря многообразию средств массовой информации оно убеждено в благородстве целей правительства и в его способности их осуществить и потому добровольно поддерживает его, отстраняясь от диссидентов, которые — как ему кажется — хотят помешать продвижению к великому счастливому будущему. Лишь во времена кризисов, непреодолимых трудностей люди начинают сомневаться. Поскольку управляемые средства массовой информации и запрет на оппозицию не обеспечивают свободного общественного проявления таких сомнений, индивид во многом полагается на чрезвычайно «чувствительное» наблюдение за окружением, чтобы оценить, каково настроение населения, как в действительности думают другие. Одновременно с этим он пользуется чрезвычайно осторожными, трудно расшифровываемыми сигналами, чтобы дать понять другим людям о собственном мнении.

В своей диссертации «Общественное мнение при нацистском режиме» Манфред Вирль установил, что немцы воспринимали как сигнал в последние годы войны: сколько людей не носило больше партийный значок, сколько людей перестало пользоваться официальной формулой приветствия «хайль Гитлер» (в «Спирали молчания» такие феномены описываются под названием «квазистатистическое наблюдение»). Службы безопасности справедливо расценивали как признак угрозы режиму то, что незнакомые люди заговаривали друг с другом, что все меньше люди боялись доносов в связи со своими высказываниями. Наступила пора политических анекдотов. В 1943 г., после поражения под Сталинградом, министр пропаганды Йозеф Геббельс устроил в берлинском Дворце спорта грандиозное представление, чтобы продемонстрировать, что дух нации не сломлен. На это мероприятие были приглашены самые верные, самые надежные члены партии. В своей речи Геббельс произнес знаменитые слова: «Вы хотите тотальной войны?» — и толпа взревела в ответ: «Да, мы хотим тотальной войны!»

Во всем мире и сейчас этот митинг считается знаком признания и безоговорочной поддержки населением Германии гитлеровского режима. Но это не так. В то время в Германии был популярен анекдот: «Какое здание самое большое в мире?» Ответ: «Дворец спорта в Берлине, так как он вмещает весь немецкий народ». Политический анекдот обнажает влияние общественного мнения, скрытое диктатурой. Речь Геббельса во Дворце спорта была искусно организованным представлением. Неудивительно, что она до сих пор вводит в заблуждение мировую общественность. Однако в 1943 г. немцев уже нельзя было обмануть: несмотря ни на что, они воспринимали действительное общественное мнение, но не через управляемые средства массовой информации, а — наряду с прочим — через анекдоты, рассказываемые шепотом.

Люди, у которых государство, узурпировав всю общественную сферу, украло общественные способы выражения своего мнения и своих впечатлений, «общественный глаз» и «публичное ухо», как говорили в Англии еще в конце XVIII в., до предела отшлифовывают свои способности восприятия того, что думают другие.

Мы стоим перед исследовательской целиной — изучить функционирование общественного мнения в условиях диктатуры. То, что в Германии с 60-х годов называется «преодолением прошлого», проходит болезненно и не всегда правильно еще и потому, что человек и сегодня не может адекватно воспринимать самого себя и руководство общественным мнением со стороны тоталитарного правительства, в чем последнее весьма преуспело. Наука до сих пор не смогла помочь людям осознать то, что они пережили вусловиях диктатуры. Одни лишь опросы еще ничего не объясняют; нужна теория, которая объяснила бы процессы формирования общественного мнения и получила бы подтверждение в эмпирических социальных исследованиях. Такова цель разработки теории «спирали молчания».

Глава I

ГИПОТЕЗА СПИРАЛИ МОЛЧАНИЯ

Для воскресного вечера 1965 г., когда проводились выборы в бундестаг, Второй канал немецкого телевидения придумал нечто новое — вечеринку в честь выборов в Бетховензале в Бонне. Эстрадный концерт со сцены, несколько оркестров танцевальной музыки, гости за длинными столами, зал переполнен до отказа. На переднем плане справа, немного ниже сцены, на некотором возвышении установлена небольшая трибуна — место, где нотариус Даниэльс в шесть часов должен вскрыть конверты с прогнозами выборов, составленными институтами Алленсбах и Эмнид и переданными ему за два дня до этого вечера. Руководители институтов должны были внести результаты в таблицу у трибуны, чтобы всем в зале было хорошо видно. Я писала, ощущая за собой беспокойную публику, разноголосицу, стук стульев: «Первые голоса ХДС/ХДС — 49,5%, СПГ— 38,5%...» В эти секунды за моей спиной раздался крик сотен людей, перешедший в бешеный шум. Оглушенная, я закончила: «СвДП — 8%, другие партии — 4%». Зал кипел от возмущения, издатель «Цайт» Герд Бусериус крикнул мне: «Элизабет, как мне теперь вас защищать?»

Обманул ли Алленсбах общественность, изображая в течение нескольких месяцев гонки противников, шедших почти вровень друг с другом? Всего за два дня до описываемых событий «Цайт» опубликовала интервью со мной под броским заголовком: «Я не удивлюсь, если СПГ выиграет...»1 Поздним вечером того же воскресного дня, когда официальные результаты выборов приближались к алленсбахским прогнозам, один политик из

приверженцев ХДС, довольно улыбаясь с экрана телевизора, дал понять, что он, конечно, знал действительное положение дел, но не афишировал этого — «маленькая тактическая хитрость».

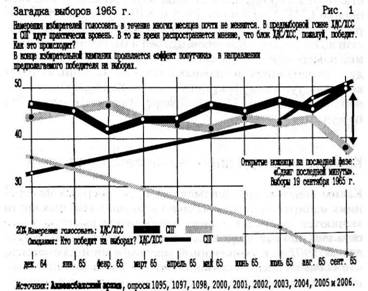

Цитата «Цайт» была точна, я именно так и сказала, но интервью пролежало в редакции более двух недель. В начале сентября все выглядело как гонки с неизвестным финалом. То, что публика увидела в Бетховензале, чему мы, сидя за письменным столом в Алленсбахе, удивлялись за три дня до выборов и что все же не могли опубликовать, поскольку это выглядело бы как попытка массированного воздействия на исход выборов, было феноменом общественного мнения. Мы стали очевидцами явления, имя которому найдено сотни лет назад, хотя его и нельзя пощупать руками. Под давлением общественного мнения сотни тысяч избирателей, пожалуй, даже миллион, совершили нечто, что мы позднее назвали «the last minute swing» (сдвиг последней минуты); это был «эффект попутчиков» в последнюю минуту, позволивший ХДС/ХСС «набирать очки», пока вместо равновесия сил двух крупных партий не сформировался перевес ХДС/ХСС в целых 8%, по официальным данным (см. рис. 1).

«Измерения опережают понимание»

Тогда, в 1965 г., у нас уже был в руках ключ к пониманию изменения мнения избирателей, но мы не знали об этом. В статье об общественном мнении, опубликованной в 1968 г. в «Международной энциклопедии социальных наук», профессор журналистики и коммуникационных исследований Колумбийского университета в Нью-Йорке писал: «Наши измерения сильно опережают понимание»2. Это была точная характеристика нашего положения в 1965 г.: мы гораздо больше измерили, чем поняли. В то время как обе крупные партии с декабря 1964 г. почти до самого дня выборов в сентябре 1965 г. неизменно шли наравне по количеству своих приверженцев — и эти цифры регулярно с апреля по конец августа публиковал «Штерн», — существовали и другие показатели, обнаруживавшие совершенно независимые от этих цифр колебания. «Конечно, никто не может знать, но как вы думаете, кто выиграет?» — такой вопрос звучал довольно часто. В декабре многие предсказывали победу и ХДС/ХСС, и СПГ, даже отдавали некоторое предпочтение последней. Но потом результаты начали меняться, неуклонно возрастало число ожидавших победы ХДС/ХСС и снижались оценки СПГ. Уже в июле 1965 г. ХДС/ХСС шли к выборам с несомненным опережением, которое в августе достигло почти 50%. Казалось, что оба измерения — измерение намерений избирателей и измерение надежд на победу —- проводились «на разных планетах». И лишь в самом конце наступил «эффект попутчиков». Как будто поток понес 3-4% избирателей в направлении общего ожидания победы.

Каждое исследование начинается с загадки

Каким образом при неизменных предвыборных намерениях избирателей относительно участия в выборах круто меняются их представления о победителе выборов — это осталось для нас загадкой. Лишь во время выборов в бундестаг 1972 г. с укороченной предвыборной кампанией, что было не очень благоприятно для наблюдений такого рода, мы апробировали свой «демоскопический инстру

ментарий» с развернутой программой вопросов, вооруженные гипотезой, предложенной нами к обсуждению на Международном психологическом конгрессе в Токио (лето 1972 г.)3.

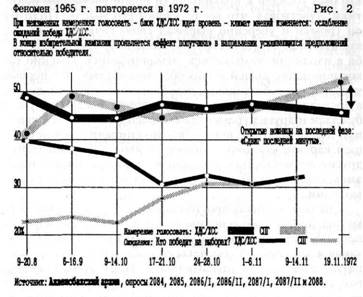

В действительности предвыборная борьба 1972 г. протекала так же, как в 1965 г. Обе крупные партии шли на равных в вопросе о намерениях избирателей, и в то же время — как в ином, отстраненном мире — неделя за неделей росло ожидание победы СПГ. Лишь однажды произошло снижение показателей, а к концу предвыборной кампании имел место «сдвиг последней минуты» — «эффект попутчиков» в направлении растущего ожидания победы, на этот раз для СПГ (см. рис. 2).

Климат мнений определяют выступления и отмалчивание

Гипотезой я обязана в первую очередь студенческим волнениям в конце 60-х — начале 70-х годов, в частности конкретной студентке. Как-то встретив ее в вестибюле перед аудиторией со значком ХДС на куртке, я сказала: «Не ду-

мала, что вы в ХДС». «А я не в партии, — ответила она. — Я просто прикрепила значок, чтобы посмотреть, как это бывает...» После обеда мы столкнулись с ней снова. Значка не было. Я поинтересовалась. «Да, я сняла значок, — ответила она. — Это было слишком ужасно».

Всплеск возбуждения, которым отмечены годы новой восточной политики, стал вдруг понятен: по количеству приверженцев СПГ и ХДС/ХСС могут быть равны, но они далеко не одинаковы по энергии, воодушевлению, с которым демонстрируют свои убеждения. Воочию можно было видеть лишь значки СПГ, и неудивительно, что население неправильно оценило соотношение сил. И вот на глазах у всех разворачивалась необычная динамика. Тот, кто был убежден в правильности новой восточной политики, чувствовал, что все одобряют его мысли. Поэтому он громко и уверенно выражал свою точку зрения. Те, кто отвергал новую восточную политику, чувствовали себя в изоляции, замыкались, отмалчивались. Именно такое поведение людей и способствовало тому, что первые чувствовали себя сильнее, чем были в действительности, а последние — слабее. Эти наблюдения в своем кругу побуждали и других громогласно заявлять о своих взглядах или отмалчиваться, пока — как по спирали — одни в общей картине состояния общества явно набирали мощь, другие же полностью исчезали из поля зрения, становились немы. Такой процесс можно назвать «спиралью молчания».

Сначала это была просто гипотеза. С ее помощью легко поддавались объяснению наблюдения предвыборного лета 1965 г. Тогда упоминание рядом имен Людвига Эр - харда и английской королевы способствовало росту симпатий населения к правительству. Популярный Эрхард готовился к своей первой предвыборной борьбе в качестве канцлера, радовали солнечная погода и визит английской королевы, которая разъезжала по стране, ее то и дело приветствовал Эрхард. При почти равном раскладе голосов за ХДС/ХСС и СПГ было удовольствием причислять себя к сторонникам ХДС, которая со всей очевидностью будет правительственной партией. Резкий рост ожиданий победы ХДС/ХСС на выборах в бундестаг отражал климат мнений.

«Эффект попутчиков в последнюю минуту»

Ни в 1965 г., ни в 1972 г. намерения избирателей с самого начала не были очевидными; в обоих случаях почти до дня выборов они казались не связанными со взлетом и падением уровня мнений. В этом можно видеть хороший знак: по крайней мере намерения голосовать не похожи на флаги на ветру и обнаруживают значительную стабильность. Однажды австро-американский социальный психолог и исследователь выборов Лазарсфельд, говоря об иерархии стабильности мнений4, в качестве ее вершины назвал намерения голосовать, как якобы особенно устойчивые, медленно поддающиеся новому опыту, новым наблюдениям, новой информации, новым мнениям. В конце концов влияние климата мнений все же сказывается на намерениях голосовать. Дважды мне приходилось наблюдать «сдвиг последней минуты», давление общественного мнения, что приносило кандидату дополнительные 3- 4% голосов. Лазарсфельд, будучи свидетелем подобного явления еще в 1940 г. во время выборов американского президента, назвал его «эффектом оркестрового вагона»5, за которым следуют другие. Согласно же общепринятому объяснению, каждому как бы хочется быть с победителем, считаться тоже победителем.

Быть на стороне победителя? Большинство людей вряд ли так претенциозны. В отличие от руководящего слоя они не ожидают для себя постов и власти. Скорее речь идет о более скромных вещах, о стремлении не чувствовать себя в изоляции, которое, по всей видимости, свойственно всем нам. Никому не хочется быть таким же одиноким, как упомянутая выше студентка со значком ХДС, одиноким настолько, что не видишь глаз соседей по дому, встретившись на лестнице, что коллеги по работе не садятся рядом... Начинаем почти на ощупь собирать сотни признаков того, что человек не пользуется симпатией, что он — в кольце отчуждения.

Демоскопическое интервью выявляет тех, кто чувствует себя изолированно в общении: опрашиваемые отвечают, что у них нет знакомых. Такие люди скорее других участвуют в «сдвиге последней минуты» — в 1972 г. мы смогли доказать это повторным опросом одних и тех же

избирателей перед выборами и после. Лица со слабым самосознанием и ограниченной заинтересованностью в политике тянули с участием в выборах до последнего момента. Большинство подобных попутчиков по причине своей слабости, несомненно, далеки от намерения разделить лавры победителя — стоять рядом с музыкантами и играть на трубе. Выражение «С волками выть»* точнее всего отражает ситуацию попутчиков: Или лучше: ситуацию людей. Попугчик настолько страдает от мысли, что другие отвернутся от него, что можно легко манипулировать его чувствительностью и вести его, как на веревочке.

Боязнь изоляции представляется движущей силой, раскручивающей спираль молчания. «Выть с волками» не совсем приятное состояние, но если оно не под силу человеку, не желающему разделять распространенное убеждение, то ведь можно и молчать — это вторая возможность смягчить страдания. Английский социальный философ Т. Гоббс писал в 1650 г., что молчание можно истолковать как знак согласия, потому что в случае несогласия так легко сказать «нет»''. Он определенно ошибался насчет легкости несогласия, ноГиз рассуждений Гоббса ясно видно, что молчание чаще истолковывается как согласие.

В поисках явления

Когда рассматриваешь такой процесс, как спираль молчания в качестве гипотезы, то есть две возможности проверить ее достоверность. Если она действительно существует, если это процесс реализации или гибели убеждений, то он не мог не привлечь исследователей прошлого. Мало вероятно, что такой процесс ускользнул от внимания чутких и вдумчивых наблюдателей, какими были философы, юристы, историки, описывавшие людей и мир вокруг себя. Приступив к поискам, я натолкнулась на обнадеживающий знак в прошлом, обнаружив точное описание динамики спирали молчания в опубликованной в 1856 г. А. де Токвилем истории Французской революции. Говоря

Автор, видимо, имеет в виду русскую пословицу: «С волками жить — по-волчьи выть». — Прим. ред.

о падении французской Церкви в середине XVIII в., он, в частности, отметил, что презрение. к религии стало тогда всеобщей и господствующей страстью среди французов. Серьезной причиной для этого, по его мнению, было «онемение» французской Церкви. «Люди, придерживавшиеся прежней веры, боялись оказаться в меньшинстве преданных своей религии. А поскольку изоляция страшила их более, чем ошибки, они присоединялись к большинству, не изменяя своих мыслей. Взгляды одной лишь части нации казались мнением всех и именно поэтому вводили в неодолимое заблуждение как раз тех, кто был виной этого обмана»7.

Продвигаясь в глубь веков, я повсюду обнаруживала впечатляющие наблюдения и замечания на интересующую меня тему: у Ж.-Ж. Руссо и Д. Юма, у Дж. Локка, М. Лютера, Макиавелли, Яна Гуса и, наконец, у античностых авторов. То были скорее заметки на полях, нежели глубокие рассуждения. Но реальность спирали молчания становилась все более ощутимой.

Вторая возможность проверить достоверность гипотезы обеспечивается эмпирическим исследованием. Если феномен спирали молчания существует, его можно измерить. По крайней мере сегодня, когда уже почти полстолетия широко применяется инструментарий репрезентативных опросов, социально-психологические явления не могут ускользнуть от внимания наблюдателя. Такого рода инструментарий был придуман, чтобы выявить процесс спирали молчания, об этом речь пойдет в следующей главе.

Примечания

1 L е о n h а г d t R. W. Der Kampf der Meinungsforscher. Elisabeth Noelle-Neumann: «Ich wiirde mich gar nieht wundern, wenn die SPD ge - wanne». —DieZeit, 17. September 1965.

2 D a v i s о n W. Phillips. Public Opinion. Introduction. — Sills D. L. (Ed.). International Encyclopedia of the Social Sciences. New York, 1968, vol. 13, p. 188-197.

3 См.: Noelle-Neumann E. Return to the Concept of Powerful Mass Media. — Studies of Broadcasting, № 9, March 1973, p. 67-112.

4 См.: Lazarsfeld Paul P., Bernard Berelson, Hazel Ci a u d e t. The People's Choice. How the Voter Makes up his

Mind in a Presidential Campaign. New York, London: Columbia, 1S, 196S), p. XXXVI f.

5 Ibid., p. 107-109.

6 См.: Hobhes T h. The Elements of Law. Natural and Politic. London. 1969, p. 69.

7Tocqueville A. de. L'Ancien regime et la revolution. — Oeuvres completes, vol. 2. Paris, 1952. Цит. по нем. изд.: Das alteStaatswesen und die Revolution. Leipzig, 1857, S. 182.

Глава II

ДЕМОСКОПИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ

«Инструментарий» звучит, может быть, необычно, вызывая представления об аппаратуре — от небольших приборов до гигантских конструкций с солнечными батареями. То, что стоит в анкете, что сформулировано как вопрос интервью и часто смахивает на игру, — это и есть инструменты наблюдения. Ответы репрезентативной выборочной группы на эти вопросы выявляют мотивы и поступки, на которых" вероятно, основывается такой процесс, как спираль молчания.

Гипотеза о спирали молчания предполагает, что мы наблюдаем за своим окружением, чутко воспринимаем, что думает большинство других людей, каковы тенденции, какие установки усиливаются, что возьмет верх. Можно ли это доказать?

«Откуда мне знать?»

В январе 1971 г. мы предприняли первую попытку подступиться к спирали молчания, предложив респондентам серию из трех вопросов.

Вопрос относительно ГДР: «Как Вы считаете, следует ли ФРГ признать ГДР как второе немецкое государство или нет?»

Независимо от Вашего личного мнения по этому вопросу ответьте: «Как Вы думаете, большинство людей в ФРГ за или против признания ГДР? Что, по Вашему мнению, произойдет, как изменятся взгляды через год: больше или меньше людей, чем сегодня, будут выступать за признание ГДР как второго немецкого государства?»

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОКРУЖАЮЩИМ — КЛИМАТ МНЕНИЙ

«Независимо от Вашего личного мнения по этому вопросу ответьте: Как Вы думаете, будет большинство людей "за" или "против"... Что, по Вашему мнению, произойдет через год, как изменятся мнения людей...» Вполне вероятно, что большинство опрошенных должны были бы ответить: «Откуда мне знать, что думает большинство, как будет дальше? Я ведь не пророк!» Но люди не отвечают так на эти вопросы. От 80 до 90% репрезентативной выборочной совокупности населения старше 16 лет оценивают мнение окружающих, как будто это само собой разум'ёю - щеёся дело (см. табл: 1).

Таблица 1

Люди, как правило, решаются судить о том, на чьей стороне в спорном вопросе окажется большинство населения. В таблице представлены двенадцать примеров из 50 тестов, включенных в представительные опросы общественного мнения населения (1—2 тыс. интервью) в гг.

Вопрос к Нерпой теме: «Отвлекаясь от Вашего собственного мнения, как Вы думаете, большинство людей в ФРГ "за" или "против" признания ГДР?» Аналогичным образом формулировались вопросы к другим темам.

Темы интервью для оценки «Как об этом думает большинство людей?»

Доля опрошенных, давших оценку, %

Признание ГДР (январь 1971 г.)

86

Принять меры против распространения гашиша и ЛСД (январь 1971 г.)

95

Ввести строгие законы для охраны чистоты воздуха и воды (март 1971 г.)

75

Прерывание беременности (апрель 1972 г.)

83

«За» или «против» смертной казни? (июль 1972 г.)

90

«За» более сильное политическое влияние Франца Иозефа Штрауса (октябрь—ноябрь 1972 г.)

80

«За» или «против» принудительного кормления заключенных (февраль 1975 г.)

84

Можно ли принять на работу судьей члена ГКП? (апрель 1976 г.)

82

Продолжение табл. 1

Темы интервью для оценки «Как об этом думает большинство людей?»

Доля опрошенных, давших оценку, %

Нравится ли ХДС./ХСС? (август 1976 г.)

62

Нравится ли СПГ? (август 1976 г.)

65

«За» или «против» строительства новых атомных электростанций? (сентябрь 1977 г.)

85

Курить в присутствии некурящих (март 1979 г.)

88

Средняя конкретных оценок но 55 темам

82

ОЖИДАНИЯ КАК ВЫРАЖЕНИЕ КЛИМАТА МНЕНИЙ

Источник: Алленсбахский архив, опросы 2068, 2069, 2081, 2083, 2087, 301 1, 3028, 3032/11, 3047, 3065.

Несколько менее уверены респонденты в оценках будущего. Но и этот вопрос не повисает в пустоте. В январе 1971 г. почти 3/5 опрошенных высказали предположение, как изменятся мнения в будущем. Ожидания были довольно определенны: 45% полагало, что увеличится число людей, которые будут поддерживать признание ГДР в качестве второго немецкого государства, а 16% — что их число уменьшится (см. табл. 2).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |