Глазами телевидения

Вспомнив о двух источниках наблюдения за формированием общественного мнения — непосредственном наблюдении индивида за действительностью и наблюдении за окружающими с помощью средств массовой информации, — я запросила в Алленсбахе данные о динамике изменений общественного мнения в зависимости оттого, много или мало газет читают респонденты, как часто он и смот - ряттелевизионные передачи. Когда результаты оказались на моем рабочем столе в Тессине, все выглядело довольно просто, как в учебнике. Именно те, кто чаще наблюдал за действительностью «глазами телевидения», ощутили смену климата мнений (см. табл. 23).

Неоднократные проверки подтвердили наши предположения, что телевидение, фильтруя действительность, изменило климат мнений в выборном 1976 г.2 Но вопрос о том, как создается впечатление об изменившемся климате мнений, по-прежнему остается практически мало исследованной областью.

В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ИСТОЧНИКОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ — ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ — ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ПРОСМОТРЕ ДЛЯ ХДС/ХСС УХУДШИЛСЯ. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РЕДКО СМОТРЯТ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ, НЕ ЗАМЕЧАЮТ УХУДШЕНИЯ КЛИМАТАД ЛЯ ХДС/ХСС (ЗА ПЕРИОД ВЕСНА — ЛЕТО 1976 Г.), %

Вопрос: «Никто этого не может знать заранее, но кто, по Вашему мнению, победит на предстоящих выборах в бундестаг, кто наберет больше голосов - ХДС/ХСС или СПГ/СвДП?»

Люди, которые часто смотрят политические передачи по телевидению

Люди, которые редко или никогда не смотрят политические передачи по телевидению

Всего

март

июль

март

июль

ХДС/ХСС

47

34

36

38

СПГ/СвДП

32

42

24

25

Затрудняются ответить

21

24

30

37

' 100

100

100

100

п =

175

178

Политы чески заинтересованные

ХДС/ХСС

49

35

26

44

СПГ/СвДП

32

41

26

17

Затрудняются ответить

19

24

48

49

100

100

100

100

п =

144

23

Политически не заинтересованные

ХДС/ХСС

39

26

39

37

СПГ/СвДП

32

45

23

26

Затрудняются ответить

29

29

3S

37

100

100

100

100

п =

31

95

Источник; Алленсбахский архив, опрос Института демоскопии 2178/2185..

Журналисты не манипулируют сознанием, они сами заблуждаются

Чтобы приблизиться к решению этой загадки, были проанализированы опросы журналистов и видеозаписи политических телепередач в выборном году. Если исходить из тезисов У. Липмана, тот факт, что активные телезрители заметили «убывающие» шансы ХДС/ХСС, совсем не удивляет. Журналисты действительно не видели шансов для победы ХДС/ХСС; в мире, который они отражали на основании своих убеждений, практически отсутствовала возможность победы ХДС/ХСС на выборах в бундестаг в 1976 г. В реальности оба политических лагеря были почти уравновешены в силах. В день выборов 3 октября 1976 г. ХДС/ХСС могла бы выиграть, если бы 350 тыс. из 38 млн. избирателей отдали свои голоса этой партии вместо СПГ и СвДП. При объективно правильной оценке обстоятельств на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, победит на выборах?» — журналисты, скорее всего, должны были бы ответить: «Пока что неясно». Но более 70% из них отве - тили, что победит коалиция СПГ/СвДП, и лишь 10% ожидали успеха ХДС/ХСС. Окружающее воспринималось ими совершенно иначе, и если прав Липман, то журналисты могли показать мир таким, каким его видели сами. Это означает, что население получило два различных взгляда на действительность — «собственные впечатления о ней и увиденное с помощью телевидения. Возник завораживающий феномен — двойной климат мнений» (см. табл. 24).

Почему население и журналисты представляли арену предвыборной борьбы столь по-разному? Избиратели летом 1976 г. считали более вероятной победу ХДС/ХСС, чем успех СПГ/СвДП.

Причина такого расхождения в оценках шансов на победу состоит в том, что журналисты значительно отличались от населения в целом по своим партийным пристрастиям, которые и определяли точку зрения, как это описывал Липман. Приверженцы СПГ и СвДП находили больше признаков победы своих партий, сторонники ХДС/ХСС — своих. Такая расстановка сил справедлива для всех категорий избирателей в 1976 г.: и для населения, и для журналистов. Поскольку симпатии населения рас-

ЖУРНАЛИСТЫ ВИДЯТ

ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ ИНАЧЕ,

ЧЕМ НАСЕЛЕНИЕ. ПОВЛИЯЛО ЛИ ИХ СОБСТВЕННОЕ

ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

НА ЕЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ?, %

Вопрос:«Этого никто не может знать заранее, но кто, по Вашему мне - J нию, победит на предстоящих выборах в бундестаг, кто наберет больше голосов — ХДС/ХСС или СПГ/СвДП?»

июль 1976 г.

Население старше 16 лет

Алленсбахский опрос журналистов

ХДС/ХСС

40

10

СПГ/СвДП

33

76

Затрудняются ответить

27

14

п =

август 1976 г. Население

июль 1976 г. Журналисты

Намерение голосовать за

ХДС/ХСС

49

21

СПГ

42

50

55

79

СвДП

8

24

Другие партии

1

X

п -

100 87

Источник: Алленсбахский архив. Верхняя масть таблицы — опросы Института демоскопии 2185, 2187. Параллельный опрос журналистов, проведенный совместно с Институтом публицистики Университета в Майнце, дал 73% ожидающих победу СПГ/СвДП, 15% — ХДС/ХСС, 12% затруднились ответить. База: 81 случай. Нижняя часть таблицы: опросы Института демоскопии 3032 и 2187. Представлены ответы респондентов с определенными партийными предпочтениями; х — менее 0,5%.

пределились поровну между ХДС/ХСС и СПГ/СвДП, а у журналистов они вылились в соотношение 1:3, то и те и другие, естественно, видели преимущества этих партий по-разному.

Расшифровка языка «экран-сигнал»

Так началось наше исследование неизведанной области — передачи зрителям журналистского восприятия действительности через экран и звук. Мы внимательно изучили подходы к решению этой проблемы исследователями коммуникаций в Америке и Англии, Швеции, Франции, но не нашли там ответа. С этой же целью мы организовали семинар для студентов, профессоров и ассистентов, одновременно проверяя самих себя. Мы просматривали телевизионные записи (партийных съездов, интервью с политиками) и, не обмениваясь информацией друг с другом, сразу же заполняли вопросники о том, какое впечатление на нас производили увиденные сцены, отдельные их участники. Если наши мнения по дешифровке таких «визуальных посланий» во многом совпадали, мы пытались выяснить, какие образы, знаки создали определенное впечатление. Наконец, пригласив известных исследователей средств массовой информации (Перси Танненбаума из Университета Беркли, Калифорния, Курта Ланга и Глэдис Энжел Ланг из Университета Стоуни Брук в Ныо-Йорке) в Институт публицистики Майнцского университета, мы показали им видеозаписи политических передач по телевидению в 1976 г., попросив их прокомментировать увиденное. П. Танненбаум предложил опросить операторов — какие средства визуального наблюдения они используют для достижения определенного эффекта, другими словами: как они оценивают возможности воздействия различной съемочной техники на создание впечатления? Эта исследовательская идея была осуществлена в 1979 г. Чуть больше половины опрошенных нами операторов (мы получили обратно 151 анкету, что соответствовало 51% откликнувшихся на наш вопрос) ответили следующим образом: 78% операторов считали «вполне возможным» и 22% «возможным», что «чисто оптическими средствами они могут добиться особо положительного или особо от

рицательного впечатления о том или ином человеке». Как это достигается?

Одинаковые ответы были получены в одном случае: две трети операторов стали бы снимать политика, которого они высоко ценят, на уровне глаз (фронтальная съемка), потому что, по их мнению, это вызывает «симпатию» и создает впечатление «спокойствия», «непринужденности». Однако никто не стал бы снимать его «со строго вертикальной позиции сверху» («перспектива птичьего полета») или «строго горизонтально снизу» («перспектива лягушки»), так как это вызовет скорее «антипатию», создаст впечатление «слабости», «пустоты».

После этого рабочая группа Института публицистики Майицского университета во главе с профессором проанализировала отчеты двух телевизионных программ АРД и ЦДФ о выборах — с 1 апреля по 3 октября 1976 г. О результатах этого исследования доложил на Конгрессе политологов в Аугсбурге осенью 1979 г.3, который проходит ежегодно. «На экране Шмидт выглядел лучше, чем Коль» — так называлось сообщение о докладе, опубликованное 1 ноября 1979 г. во Франкфурте>ррундшау. В нем, в частности, говорилось:

«Анализ сообщений по обеим телевизионным системам... показал... что политики коалиции чаще появлялись на экране, чем лидеры оппозиции; использовался практически одинаковый тип камеры при съемках всех политиков: в большинстве случаев — фронтальная съемка, иногда перспектива "лягушки" и "птичьего полета".

Иначе обстояло дело со съемками двух главных кандидатов — Гельмута Шмидта (СПГ) и Гельмута Коля (ХДС). Съемки производились каждый раз под новым ракурсом. Так, Г. Шмидт был показан 31 раз в «перспективе лягушки» или в «перспективе птичьего полета», т. е. показан камерой с нижней или верхней точки, Г. Коль — 55 раз.

Ученые Майнцского университета попытались выяснить, кто отвечает за выбор ракурса камеры. опрос операторов показал, что, по словам почти каждого второго из них (46%), он сам выбирал ракурс показа, но 52% признались, что решали этот вопрос совместно с ответственным за выпуск передачи журналистом»4.

Далее Франкфуртер рундшау сообщала своим читателям: «Исследовалось оптическое и акустическое изображение реакций публики — жесты, аплодисменты, выкрики, другие спонтанные проявления внимания и интереса публики...»

АРД и ЦДФ в своих передачах гораздо чаще показывали публику, отвергающую кандидата оппозиции, чем оппонентов, т. е. тех, кто выступает против коалиции...

При экранной передаче реакции публики решающее значение имеет выбор соответствующего ракурса — своего рода «картинки», посредством которой можно усилить или ослабить впечатление (например, эффект аплодирующей публики). Можно дать общий план публики, показать какую-то ее часть, маленькие группы или отдельные лица. Чем больше людей на экране, тем сдержаннее передаваемое впечатление, чем меньше людей в «картинке», тем интенсивнее впечатление.

Майнцское расследование, согласно Кепплингеру, выявило, что оба телевизионных агентства чаще показывали аплодисменты публики за кандидата коалиции полуобщим и крупным планом, чем аплодисменты сторонников кандидата оппозиции.

В 1989 г. (10 лет спустя) исследование неизведанной области — передачи зрителям восприятия тележурналистов через изображение и звук — продолжалось, но уже в более спокойной обстановке: улеглось возмущение тем, что операторы и монтажеры стали объектом научного эксперимента. Публикации результатов этих исследований не позволяют сомневаться в том, что операторская работа и монтаж отснятого материала влияют на представление зрителей о действительности; но они были изложены в де - кларативно-официальном тоне и не вызвали особых эмоций5.

Ни одни выборы в бундестаг не оказались столь скупы на результаты, как выборы 1976 г. Об эффективности средств массовой информации в воздействии на климат мнений вспоминают с горькими сетованиями лишь тогда, когда любое, даже незначительное его изменение имеет решающее значение для завоевания нескольких сотен тысяч голосов избирателей. Исход выборов в бундестаг 1980 г., когда развернулась борьба между кандидатами Гельмутом Шмидтом и Францем Йозефом Штраусом,

был предрешен с самого начала. Для коммуникационных исследований, пытающихся расшифровать воздействие изобразительного языка телевидения на зрителя, отсугст - вие общественного интереса к передачам оказалось благоприятным. Одно из них было выполнено Михаэлем Ос - тертагом, посвятившим свой диплом6, а затем и диссертацию, успешно защищенную в Майнцском институте публицистики, изучению феномена влияния партийных симпатий журналистов на политиков, у которых они беруг телеинтервью, и впечатления, которое политики производят на публику. Главное внимание при этом он сконцентрировал на изобразительном языке ТВ. В эксперименте с 40 телеинтервью во время предвыборной кампании 1980 г., участниками которых были Г. Шмидт, Г. Коль, и Ф. Геншер, Остертаг и его коллеги приглушали звук, желая избежать влияния аргументации выступавших кандидатов, а также невербальных компонентов их речи (тональность, интонации, паузы). Для них важно было только видимое.

Чтобы зафиксировать «язык тела» — мимику, жесты, осанку — все то, что воздействует на человека на расстоянии, потребовались новая методика и инструментарий. В этом плане можно было опираться на разработки психологов (Филиппа Лерша7) 50-х годов, использовать заметки пантомима Сэми Мольхо8, работы Зигфрида Фрея и других исследователей4 70-80-х годов, а также результаты исследований американских ученых. Исходя из своих задач, Остертаг сравнил мимику и жестикуляцию четырех видных политиков в зависимости от того, журналист какой политической ориентации их интервьюировал: близкой или противоположной им по своим взглядам и интересам.

Оказалось, что типичная мимика и жестикуляция четырех крупнейших политиков оставались неизменными в основных чертах. Изменялась интенсивность проявления некоторых особенностей частного характера: ритмичное раскачивание из стороны в сторону во время произнесения речи, отчетливый взгляд, устремленный на собеседника или куда-то в сторону, которые камера оператора фиксировала несколько дольше. Эти усиления, по всей видимости, были несимпатичны зрителям.

Остертаг выявил, что политик производит менее благоприятное впечатление, когда беседует с журналистом иной политической ориентации. Все участвующие в этом эксперименте политики, независимо от того, о ком из четверых конкретно шла речь, у которых, по-видимому, сложились хорошие отношения с интервьюером-журналистом, производили более благоприятное впечатление, чем те, кто спорил с интервьюером10.

Напротив, на мнениях зрителей о журналистах не сказываются допущенные ими противоречия в интервью; противоречить и наступать входит в роль журналиста. Кроме того, политики, беседовавшие с журналистом одной политической ориентации11, в целом производили на зрителей более благоприятное впечатление, чем при интервью журналисту из другого политического лагеря. Всем своим видом они подчеркивали свою отчужденность: оттопыренные локти, взгляд, избегающий собеседника, закинутая нога на ногу, как бы образовывавшая некий барьер перед ним...12 Таким образом, М. Остертагу удалось выявить некоторые моменты, влияющие на наше мнение о политике, которому мы внимаем с экрана телевизора. Однако они не дали полной картины того, как климат мнений передается через телевидение.

Примечания

1 См.: Noelle-Neumann Е. Das doppelte Meinungsklima. Der Ein - fluss des Fernsehens im Wahlkampf 1976 — Politische Vierteljahress - chrift, 18, 1977, № 2—3, S. 408—451; перепечатано в: Wahlentschei - dung in der Fernsehdemokratie. Freiburg—Wiirzburg, 1980, S. 1980, S. 77—115; Noelle-Neumann E. Kampf un die offentliehe Meinung. Eine vergleichende sozialpsychologische Analyse der Bundestag - wahlen 1972 und 1976. — In: J u s t D., R 6 h r i g P. (Hg.). Entscheidung ohne Klarheit: Anmerkungen und Materialien zur Bundestagswahl 1976 (Schriftenreihe der Bundeszentrale fur politische Bildung, B. 127). Bonn, 1977,S. 125—167; Кeppi i n ger H. M. Ausgewogen bis zurSelbstauf - gabe? Die Fernsehberichterstattung iiber die Bundestagswahl 1976 als Fallstudie eines kommunikationspolitischen Problems. — Media Perspek - tiven, 1979, Heft 11, S. 750-755; Kepplinger H. M. Optische Kom - mentierung in der Fernsehberichterstattung iiber der Bundestag- swahlkampf 1976. — In: E 1 1 w e i n T h. (Hg.). Politikfeld-Forschung, 1979. Opladen, 1980, S. 163-179.

2 См.: Noelle-Neumann E. Das doppelte Meinungsklima, S. 408— 451; S. 77—115; Noelle-Neumann E. Kampf un die offentliehe Meinung, S. 125-167.

3 См.: Kepplinger, Н. М. Ausgewogen bis zur Selbstaufgabe? Die Fern - sehberichterstattung iiber die Bundestagswahl 1976 als Fallstudie eines kommunikationspolitisehen Problems. — Media Perspektiven, 1979, Heft 11, S. 750-755; Kepplinger H. M. Optische Kommintierung.., S. 163—179.

4Mreschar R. I. Schmidt war besser im Bild als Kohl. Universitat ana - lysierte Kameraarbeit bei der TV-Berichterstattung vor der Bundestagswahl 76. — Frankfurter Rundschau, 1979, № 000, 1. November 1979, S. 26.

5 См.: Kepplinger H. M. Darstellungseffekte. Experimentelle Unter - suchungen zur Wirkung von Pressefotos und Fernsehfilmen. Freiburg, Miinchen, 1987; Kepplinger H. M. Nonverbale Kommunikation: Darstellungseffekte. — Fischer Lexikon Publizistik — Massenkommuni - kation, hg. von Elisabeth Noelle-Neumann, Winfried Schulz, Jiirgen Wilke. Frankfurt/Main, 1989, S. 241-255.

6 См.: Ostertag M. Nonverbales Verhalten im Fernseheniterview. Ent - wicklung eines Instruments zur Erfassung und Bewertung nichtsprach - licher AuBerungen von Politikern und Journalisten. Magisterarbeit. Mainz, 1986.

7 См.: Lersch Ph. Gesicht und Seele. Grundlinien einer mimischen Diagnostic Miinchen, Bazel, 1951.

8 См.: M о 1 с h о S. Korpersprache. Miinchen, 1983.

9 См.: F г e у S., H i r s b r u n n e r H. - P., P о о 1 J., D a w W. Das Berner System zur Untersuchung nonverbaler Interaktion. — In: W i n к 1 e r P. (Hr.). Methoden der Analyse von Face-to-Face-Situationen. Stuttgart, 1981.

10 См.: Ostertag M. Op. cit., S. 721.

11 Ibid., S. 121.

12 Ibid., S. 126.

Глава XXII

Американский ученый-политолог Конрадт в своей книге «Германия в опросах. Выборы 1976 года в бундестаг» (1978)1 заинтриговал американцев, интересующихся политикой, своим сообщением: «Стратеги Союза (ХДС/ХСС. — Ред.)... пытались заставить работать спираль молчания в свою пользу в 1976 г. На гамбургском съезде ХДС в 1973 г. руководство партии ознакомили с фактами, подтверждающими ее действенность. В 1974 г. упрощенная версия спирали молчания была изложена партийным функционерам. И решение ХДС начать основную фазу избирательной кампании в 1976 г. раньше СПГ основывалось на тезисах спирали молчания, которые предписывали, в частности, необходимость укрепить свои позиции в обществе прежде, чем наберет полную силу избирательная кампания СПГ»2.

Борьба против спирали молчания

В действительности в 1976 г. дела обстояли иначе, чем в 1972 г., — спираль молчания не развивалась. Сторонники ХДС/ХСС публично высказывали свои убеждения, носили значки, приклеивали партийную символику на стекла машин, они дискутировали всюду, где их только могли услышать, агитировали за свои взгляды не меньше, чем сторонники СПГ. Через пять-шесть недель после выборов на вопрос, сторонники какой партии активнее участвовали в предвыборной кампании, 30% опрошенных ответили «ХДС/ХСС», 18% отдали предпочтение СПГ.

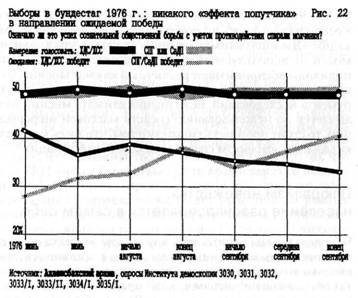

Столь очевидная публичная активность ХДС/ХСС говорила в пользу ее способности удержать неуверенных, мало интересующихся политикой избирателей от того, чтобы в заключительной фазе избирательной кампании они поддержали климат мнений, преобладавший в средствах массовой информации. Вероятно, впервые в современной предвыборной кампании сознательно была побеждена спираль молчания. Несколько месяцев политические противники шли на равных в предвыборном марафоне (см. рис. 22). Вечером 3 октября 1976 г., когда подсчи- тывались голоса, это соотношение еще сохранялось, и лишь затем выяснилось, что СПГ/СвДП финишировала в этой борьбе с небольшим отрывом. Нам потребовался некоторый дополнительный опыт, прежде чем мы могли сказать, выиграла ли бы ХДС/ХСС, если бы климат мнений в средствах массовой информации был в ее пользу. Двойной климат мнений — этот ослепительный феномен, действующий возбуждающе, как необычная погода, двойная радуга или северное сияние, — может возникнуть лишь в особых условиях, когда климат мнений населения и преобладающее мнение журналистов расходятся. В

1976 г. это произошло где-то в промежутке весна — лето и к осени разрешилось в двухступенчатом потоке коммуникации. «Двойной климат мнений» означает, что в зависимости от используемых средств массовой информации индивиды воспринимают различный климат мнений. Это наблюдение привело к разработке ценного научного инструмента исследования. Если оценка климата мнений различается по использованию средств массовой информации, то стоит проверить гипотезу о том, что здесь мы сталкиваемся с эффектом средств массовой информации3.

Плюрализм невежества:

население разочаровывается в самом себе

Чем дольше мы занимались изучением эффекта средств массовой коммуникации, тем яснее становилось, насколько это трудная задача. Он достигается не как результат единичного побуждения, а, как правило, накапливается по поговорке «вода камень точит». Ведь сообщения средств массовой коммуникации постоянно передаются в разговорах между людьми, в результате чего уже через короткий промежуток времени не ощущается разница в их восприятии как на месте прямого приема сообщения, так и в отдалении от него. Люди не осознают данного эффекта, а, наоборот, как показал У. Липман, склонны неразрывно соединять собственные восприятия и восприятия «глазами средств массовой коммуникации», как будто это их собственные мысли и впечатления. В большинстве случаев это процесс опосредованный: индивид «наблюдает глазами средств массовой коммуникации» и ориентирует таким образом свое поведение. Все эти обстоятельства требуют систематического изучения. И проводником на этом пути может послужить понятие, предложенное американскими социологами4, — pluralistic ignorance — население заблуждается относительно населения.

Требуют его осмысления и другие наши наблюдения, сделанные на ранних этапах исследований общественного мнения. Речь идет о неудачном тесте-картинке (см. рис. 20. — Ред.), где изображена группа сидящих за столом мужчин, причем один из них — на некотором расстоянии от остальных. Предлагая этот тест, мы хотели выяснить,

осознают ли люди связь между двумя переменными — «разделять мнение меньшинства» и «быть в изоляции», — т. е. осознается ли это настолько, что можно без труда мнение меньшинства приписать индивиду, явно изолированному.

В качестве мнения меньшинства в тесте было использовано следующее суждение: «Член ГКП должен иметь право быть судьей». Ко времени тестирования, в апреле 1976 г., на этом праве настаивали 18% респондентов, 60% были «против». Лишь 2% опрошенных могли себе представить, что большинство населения выступает за то, что член ГКП может быть судьей, в то время как 80% полагали, что большинство «против». Но тест не получился. Изолированного человека на картинке практически равные группы респондентов назвали противником и сторонником предложенного тестом мнения. Было ли это индикатором двойного климата мнений? Может быть, одни приписывают изолированному индивиду мнение, отвергаемое большинством населения, а другие видели его «глазами средств массовой коммуникации», т. е. наделяли мнением, которое в то время нередко подавалось средствами коммуникации как крайне консервативное, резко антилиберальное?

Примечания

1 См.: С о п г a d t D. P. The 1976 Campaign and Election: An Overview. — In: С e r n у К. 11. Germany at the Polls. The Bundestag Election of 1976. Washington, 197S, p. 29-56.

2 Ibid., p. 41 ff.

3 См.: Noelle-Neumann E. Das doppelte Meinungsklima. Der Ein - fluss des Fernsehens im Wahlkampf 1976. — Politische Vicrteljahresschrift, 18. Jg., 1977, Heft 2-3, S. 40S-451; перепечатано в: N о e I 1 e - Neumann E. Wahlentscheiung in der Fernsehdemokratie. Freiburg— Wurzburg, 1980, S. 77-115.

4 См.: M e r t о n R. K. Social Theory and Social Structure. Toward the Codification of Theory and Research. New York, 1949; Fields J. M., S с h u m a n H. Public Beliefs about the Beliefs of the Public. — Public Opinion Quarterly, 1976. vol. 40, p. 427-448; О'Gorman H., Garry S. L. Pluralistic Ignorance — A Replication and Extension. — Public Opinion Quarterly, 1976, vol. 40, p. 449-458.

Глава XXIII

ФУНКЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ: ТОТ, КТО НЕ НАХОДИТ СВОЕГО МНЕНИЯ В МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ, ТОТ БЕЗМОЛСТВУЕТ

Должна признать, что ученые — пугливые люди. Впервые получив результаты «железнодорожного» теста с вопросом о судье — члене ГКП, я не поверила своим глазам. Они полностью опровергали спираль молчания. Сторонники мнения большинства, зная, что за ними большинство, предпочли молчать. Более 50% представителей мнения меньшинства были готовы участвовать в дискуссии (см. табл. 25).

Крепкий орешек

Уже в самых ранних тестах спирали молчания, в 1972 г., обнаружилось, что существуют исключения из правила. Важная часть эмпирической проверки теории состоит в установлении ее границ — нахождении случаев, в которых теория не подтверждается. Первые результаты «железнодорожного» теста показали, что меньшинство, выступавшее в начале 70-х годов за. Франца Йозефа Штрауса, оказалось более разговорчивым, чем подавляющее большинство противников Штрауса (см. табл. 26)1.

Именно тогда мы впервые столкнулись с крепким орешком — тем меньшинством, которое «подставляет лоб» всем угрозам изоляции и не исчезает под давлением спирали молчания. Крепкий орешек, в известном смысле

БОЛЬШИНСТВО, КОТОРОЕ ЗНАЕТ, ЧТО ОНО БОЛЬШИНСТВО, БЕЗМОЛВСТВУЕТ. МЕНЬШИНСТВО, КОТОРОЕ ЗНАЕТ, ЧТО ОНО МЕНЬШИНСТВО, ОЧЕНЬ РАЗГОВОРЧИВО. МОЖЕТ БЫТЬ, БОЛЬШИНСТВУ НЕДОСТАЕТ АРГУМЕНТОВ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ РЕДКО ЗВУЧАТ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?, %

Большинство люди, которые «против» коммунистов в качестве судей, в купе поезда встречаются с человеком, который

думает не так, как они, т. е. выступают «за» судей-коммунистов

разделяет их мнение, т. е. выступает «против» судей - коммунистов

Во время поездки в поезде участвовать в разговоре о коммунистах-судьях

очень хотят

27

5

не хотят

57

67

не ответили

16

8 ;

п =

100

217 J

Меньшинство ij люди, которые «за» коммунистов в |

качестве судей, в купе поезда встречаются с человеком, который

разделяет их мнение, т. е. гоже выступает «за» судей - коммунистов

думает не так, как они, т. е. выступает «против» судей - коммунистов j

Во время поездки в поезде участвовать в разговоре о коммунистах-судьях

очень хотят

52

52

не хотят

40

42

не ответили

8

6

п =

100 48

100 54

Источник: Алленсбахский архив, опрос Института демоскопии 3028, апрель 1976 г.

СПИРАЛЬ МОЛЧАНИЯ ФОРМИРУЕТ КРЕПКИЙ ОРЕШЕК, КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ИЗОЛЯЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ СВОИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ, %

Вопрос: «Предположим, Вам предстоит пять часов ехать в поезде и I кто-то во время беседы в Вашем купе выступает за то (в каждом вто - 1 ром интервью — против того), чтобы Франц Йозеф Штраус стал бо - 1 лее влиятельной политической фигурой. Вы бы охотно поддержали [ I беседу с таким человеком или не придали бы этому особого значе - |

1 НИЯ?» !

1972 г. J

Большинство противники Штрауса

Меньшинство | сторонники 1 Штрауса

Охотно побеседовал бы

35

49

Не придал бы этому значения

56

42

Не ответили

9

9

п =

юо!

536 >

Источник: Алленсбахский архив, опрос Института демоскопии 2087/1 + II, октябрь—ноябрь 1972 г.

родственный авангардистам, мирится с изоляцией. В отличие от авангардистов он может повернуться спиной к общественности, полностью закрыть себя, как в капсуле, для незнакомых, отгородиться от мира, подобно секте, чьи помыслы обращены в прошлое или очень далекое будущее. Другая возможность — крепкий орешек чувствует себя как авангард; и тех и других можно узнать по их готовности поддержать разговор, высказать мнение. Крепкий орешек рассчитывает на будущее и вдохновляется обстоятельством, существование которого эмпирически подтвердил американский социальный психолог Шульман2: по мере роста рядов большинства его представители утрачивают со временем способность аргументировать свои убеждения, не сталкиваясь с носителями иных взглядов. Полную растерянность проявили сторонники Шульмана, считавшие, что нужно чистить зубы ежедневно, когда неожиданно столкнулись с противоположной точкой зрения.

Во всяком случае, сторонники Штрауса не отвернулись от общественности, не замкнулись, как в скорлупе, от мира, превратившись в подобие секты, не отказались от надежды в ближайшем будущем обрести твердую почву под ногами. Они были крепким ядром, рассматривавшим себя как авангард, готовый всегда отстаивать свое мнение, несмотря на малую поддержку.

Если это не идет от средств массовой коммуникации, то не находятся нужные слова

В случае с тестом о судье — члене ГКП дело обстояло по- другому. Сторонники положительного решения этого вопроса не проявили должного единодушия, да и большая часть противников не дремала, подстегиваемая страхом перед экспансией коммунизма. Если многие респонденты предпочли молчать в «железнодорожном» тесте, не поддержав ни противников судьи-коммуниста, ни сторонников, это должно иметь причину, которая пока неизвестна. Вероятно, им не хватило слов, потому что в средствах массовой информации, в частности на телевидении, позиция против судьи — члена ГКП едва ли была сформулирована.

Здесь появляется еще одна гипотеза о способах воздействия средств массовой информации: о формулирующей функции средств массовой информации, предоставляющих людям слова, с помощью которых они могут защитить свою позицию. Ибо человек, не находя для описания своей позиции каких-то общепринятых формулировок, замыкается в молчании, остается «немым».

В 1898 г. Габриэль Тард написал эссе «Le public et la foule»3, заключительные строки из которого мы и процитируем здесь, завершая раздел об общественном мнении и воздействии на него средств массовой коммуникации. «Личная телеграмма главному редактору вызывает сенсационное сообщение, которое, распространившись в мгновение ока, взбудоражило население всех крупных городов континента; из этой рассеянной массы людей, весьма удаленных друг от друга и все же находящихся в близком контакте, вызванном осознанием одновременности и общности реакций на сообщение, газета формирует гигантскую, абстрактную и суверенную массу, которую нарекают

"мнением". Тем самым газета завершает древнее дело, которое началось разговором, было продолжено перепиской, каждый раз застывая в состоянии слегка намеченных пунктиром очертаний — личные мнения превратить в локальные мнения, далее в национальные и в мировые, грандиозное создание единого общественного сознания, общественного духа... Возникает, таким образом, чудовищной мощи сила, которая может возрастать, потому что потребность быть вместе с общественностью, частью которой человек является, думать и действовать в соответствии с общим мнением, становится тем сильнее и непреодолимее, чем масштабнее эта общественность, чем мощнее принуждение со стороны общего мнения и чем чаще удовлетворяется эта потребность. Не следует удивляться терпимости наших современников по отношению к потоку мнений и не стоит сразу делать вывод, что люди стали слабее характером. Когда тополя и сосны ломает буря, то не потому, что они выросли слабыми, а потому, что буря сильнее их»4. Что сказал бы Тард во времена телевидения?

Примечания

1 См.: Noelle-Neumann Е. Die Schweigespirale. Uber die Entste - hung der offentlichen Meinung. — FousthoffE., H 6 r s t e 1 R. (Hg.). Standorte im Zeitstrom. Festschrift fur Arnold Gehlen zum 70. Geburtstag am 29. Januar 1974. Frankfurt/Main, 1974, S. 299-330; перепечатано в: Noelle-Neumann E. Offentlichkeit als Bedrohung. Beitriige zur empirischen Kommunikationsforschung (Alber-Broschur Kommunikation, Bd. 6). Freiburg— Miinchen, 1977, S. 169—203.

2 См.: S с h u I m a n G. I. The Popularity of Viewpoints and Resistance to Attitude Change. — Journalism Quarterly, 1968, vol. 45, p. 86-90.

3CM.:Tarde G. Le public et la foule. — Im Revue des Paris, 1898,vol.4.

4 Цит. no: Clark T. N. Gabriel Tarde on Communication and Social Influence. Selected Papers (ch. 17, «Opinion and Conversation»). Chicago, London, 1969. p. 318.

Глава XXIV

VOX POPULI - VOX DEI

«Элизабет, — скептически сообщила своим гостям моя подруга, — теперь ходит от дома к дому и спрашивает: "Вы согласны с Аденауэром или нет?"»

На эту вечеринку интеллектуалов в Мюнхене зимой 1951/52 г. я попала случайно. «Заходи», — пригласила подруга по телефону. Наше знакомство длилось со школьных лет. Когда мы виделись в последний раз? В 1943 или 1944 г. на Лимоненштрассе в Берлин-Далеме, в Ботаническом саду, расположенном в юго-западной части города, откуда на город заходили бомбардировщики, направлявшиеся с запада. Развалившийся дом, щели в стенах, полупустая комната — ни мебели, ни ковров, ни картин.

Исследование общественного мнения: чего оно стоит? Невозможно это объяснить кружку литераторов, художников и ученых, даже если бы был не столь поздний час, даже если бы публика не оказалась навеселе в комнате, окутанной клубами сигаретного дыма, где трудно дышать...

Да, задавая именно этот вопрос: «Довольны ли Вы в целом политикой Аденауэра или нет?» — я столкнулась зимой 1951/52 г. с властью феномена, который постепенно научилась понимать как общественность и общественное мнение. Тогда, в Алленсбахе, я регулярно проверяла наши вопросники, прежде чем разослать их сотням интервьюеров по всей стране. В числе респондентов зачастую оказывалась и молодая жена железнодорожного смотрителя; я уже знала ее ответ на повторяющиеся вопросы: примерно восемь раз она ответила, что не согласна с политикой Аденауэра. Но чтобы зафиксировать устойчивость этого мне

ния, нужно проверить все интервью, и я добросовестно, строго следуя правилам опроса, спросила в очередной раз: «Согласны ли Вы с Аденауэром... или нет?» «Согласна», — ответила моя респондентка. Я попыталась скрыть свое удивление: ведь интервьюер ничему не должен удивляться. Позднее, спустя четыре недели, на моем письменном столе лежали результаты нового опроса: в течение месяца, с ноября по декабрь, число согласных с политикой Аденауэра возросло по стране на 8%, достигнув 31%, хотя довольно продолжительное время этот показатель удерживался на уровне 24 или 23%. Впоследствии он все возрастал и достиг 57% в 1953 г.1 — «а tidal volume and sweep», как выразился Росс2. Каким образом волна общественного давления в ФРГ настигла жену железнодорожного смотрителя? И чего стоило такое мнение?

Не разум, а судьба

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |