Липман заставляет читателя задуматься над тем, сколь ничтожна доля непосредственных наблюдений по сравнению с данными средств массовой информации. И это — лишь начало той цепи обстоятельств, которые в какой-то степени искажают картину мира в головах людей. Составить себе действительную картину мира — бесперспективное занятие: «Реальное окружение настолько обширно, сложно и изменчиво, что его невозможно охватить непосредственно. Человек недостаточно вооружен, чтобы воспринимать такую точность, такое разнообразие, такие превращения и комбинации. И поскольку приходится действовать в этом мире, мы сначала реконструируем его в более упрощенной модели, прежде чем иметь с ним дело»11. Спустя 50 лет Липман продолжил работу над этой темой, назвав ее «Редукцией сложности».

Единые правила отбора у журналистов

Как происходит эта реконструкция? Строгий отбор того, что сообщать, что должен знать потребитель, организуется в потоке, содержащем много шлюзов. Именно этот поток имел в виду социальный психолог Курт Левин, когда в конце 40-х годов ввел название «вахтер» (gatekeeper)12 для журналистов. «Вахтеры» решают, что пропустить для общественности, что задержать. Липман пишет: «Всякая газета, приходящая к читателю, есть результат целой серии фильтров...»13 Вынуждает к этому обстоятельству крайняя нехватка времени и внимания14. По данным самого Липмана об исследованиях читательской аудито

рии, ежедневно читатель уделяет своей газете 15 минут15. Чутье журналиста — более чем за десять лет до основания американского Института Гэллапа — подсказывает Лип - ману, сколь значимы будут репрезентативные опросы16. Упреждая одно из главных направлений исследований в коммуникационной науке 50-70-х годов, он объясняет, что журналисты при отборе допускают в качестве «ценных новостей»17: ясное содержание, которое можно передать без противоречий, чрезвычайные события, конфликты, неожиданности, то, с чем читатель может отождествить себя (т. е. то, что ему близко с точки зрения психологической и географической), личная заинтересованность (то, что может иметь для читателя последствия)18.

Поскольку критерии отбора у журналистов в значительной мере совпадают, то их сообщения согласуются, что производит на читателя впечатление подтверждающихся известий. Формируется, по словам Липмана, «псевдомир» («pseudo-environment»)14. Автор, не обвиняя ни публику, ни журналистов, лишь объясняет, откуда берется псевдодействительность, или «промежуточный мир», как его позднее назвал Арнольд Гелен20.

Люди с разными представлениями видят одно и то же по-разному

Наряду с вынужденной редукцией сложности существует «селективное восприятие», разрабатываемое социальной психологией и наукой о коммуникациях с середины 40- х годов в качестве центрального понятия21. Селективное восприятие и стремление человека избежать когнитивного диссонанса, т. е. создать непротиворечивое представление о мире, представляют собой второй неизбежный источник искажений в восприятии действительности и искажений в сообщениях. «Я утверждаю, что стереотипная модель в центре нашего кодекса в значительной мере предопределяет, какие группы фактов мы видим и в каком свете мы должны их видеть. Именно по этой причине при наилучших намерениях известия в газете подкрепляют взгляды издателя; капиталист видит одни факты и определенные аспекты человеческой жизни, в то время как его социалистический противник замечает другие факты и

другие аспекты, причем каждый считает другого неразумным и недалеким, хотя действительное различие между ними состоит в различии восприятий»22.

Липман описывает все это, опираясь лишь на собственные наблюдения за прессой. Насколько достовернее были бы его описания в век телевидения, благодаря которому во много раз возрос — по сравнению с оригинальными самостоятельными наблюдениями23 — объем опосредованно воспринимаемой людьми информации об окружающем мире, пропущенной сквозь призму собственных представлений! Эмоциональные компоненты — что нравится и что не нравится — неотделимые слагаемые изображения и звука: эмоциональные впечатления, вызывающие протест, задерживаются в памяти, если долго отсутствует их рациональное объяснение24, как пишет Липман. Запоздалая дискуссия после выборов 1976 г. в бундестаг развернулась по вопросу о том, способно ли телевидение влиять на климат мнений в течение предвыборной кампании. В данном случае речь не шла о манипуляции мнением: журналисты сообщают о том, что они действительно видели; противодействовать же одностороннему воздействию действительности на средства массовой информации можно было, представив публике журналистов различных политических направлений.

Итак, дискуссия 1976 г. оказалась запоздалой, поскольку она могла бы быть развернуга до появления книги Липмана. Спустя же 50 лет после выхода в свет этой книги она воспринималась не иначе, как игнорирование Липмана и всех других свидетельств его правоты в коммуникационных исследованиях. «Мы лишь отражаем то, что есть» — эти слова, которыми журналисты обычно объясняют свою деятельность, по сути, невозможны сегодня. Известному лозунгу Нью-Йорк тайме «Новость — это то, что можно опубликовать» есть только историческое оправдание. По мнению журналистов, время от времени нужно, чтобы, аналогично известной картинке для выявления психологии восприятия фигуры и фона*, сообщаемые

* Речь идет о восприятии картинки, где изображена то фигура без фона, то фон без фигуры, но в обоих случаях предлагается к осмыслению самостоятельный образ (например, фигура — молодая женщина, фон — старуха). — Прим. персе.

факты и мнения выступали как фон, а несообщаемое становилось фигурой. По крайней мере иногда, изредка, такая смена перспективы возможна, и следует тренировать подобное восприятие. Тогда журналист не сможет обманываться относительно воздействия своей деятельности, говоря: «Но ведь то, что я показал, соответствует действительности», «Публике это показалось интересным».Чтоже в таком случае осталось за рамками?

Обнаружив, таким образом, важность и значимость отбора материала, Липман заключает далее: многое зависит от того, что из многообразия действительности не показано на картинке, которую получает общественность. При этом он далек от морализирования. При пересказе его идей часто опускают одну деталь — Липман, пожалуй, даже положительно оценивает стереотип25, потому что лишь сильное упрощение позволяет человеку распределить свое внимание на несколько тем, не довольствуясь узким горизонтом.

О чем не сообщают, того не существует

Однако затем Липман настойчиво пытается разъяснить последствия отбора: то, какие упрощенные картины действительности возникают в результате отбора, и есть действительность людей, «картинки в нашей голове»26 и есть наша реальность. Какова действительность на самом деле, не имеет значения, в расчет берутся лишь наши предположения о действительности, лишь они определяют наши ожидания, надежды, устремления, чувства, поступки. В свою очередь наши поступки, будучи реальными, создают новую действительность. Тогда может иметь место так называемое самореализующееся пророчество: предсказание или ожидание осуществляется собственным действием — это одна возможность. Вторая возможность — коллизия: исходящее из ложных предположений действие вызывает совершенно непредсказуемые последствия в необозримой реальности, действительность снова вступает в свои права, и затем — с запозданием и затянувшимся риском — происходит вынужденная коррекция «картин в нашей голове».

«Стереотипы», «символы», «образы», «фантазии», «стандартные версии», «привычные схемы размышле-

ний» — подобными выражениями Липман осыпает читателя, чтобы объяснить, из какого материала строится то, что он называет «псевдомиром», — блоки, образовавшиеся в результате мощных процессов кристаллизации. «Фантазиями» я называю не ложь27, говорит он. Липман с восхищением подхватывает марксистское понятие «сознание»28. Журналисты могут сообщать о том, что есть в их сознании, читатели могут воссоздать и объяснить мир с помощью сознания, в значительной мере сформированного при участии средств массовой информации. Тот, кто сегодня при сообщении: «Телевидение повлияло на климат мнений в выборах 1976 года» — слышит только то, что журналисты лгали, журналисты манипулировали мнением, остался, в понимании средств массовой информации, на пороге столетия. Нужно, однако, признать следующее: то, что Липман описал мимоходом, коммуникационная наука постигает и разрабатывает постепенно, шаг за шагом, с преодолением препятствий.

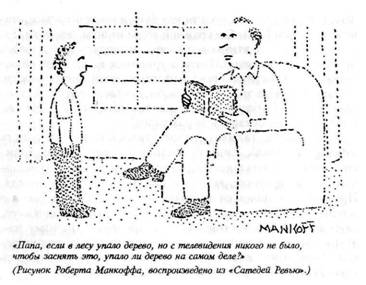

«Папа, если в лесу упало дерево, но с телевидения никого не было, чтобы заснять это, упало ли дерево на самом деле?» Эта карикатура в Сатедей ревью — отец читает книгу, сидя в кресле, а сын отвлекает его своими вопросами — показывает, что коммуникационные исследования и со-

знание образованных людей сближаются и постепенно достигают уровня, требуемого У. Липманом.

То, о чем не сообщают, не существует, или выскажемся несколько осторожнее: шансы несообщаемого стать частью действительности, воспринимаемой современниками, минимальны.

Объективная реальность, существующая вне нашего сознания, и воспринимаемая, представляемая «псевдореальность» Липмана отражены в названии книги Ганса Маттиаса Кепплингера (1975) в виде понятийной диады: «Real Kultur und medien Kultur» («Реальная культура и культура средств массовой коммуникации»). Культура средств массовой коммуникации — это отбор мира глазами средств массовой информации, и если мир находится вне досягаемости, вне поля зрения человека, то реальность средств массовой информации остается единственным миром человека.

Общественное мнение можно передать лишь с помощью стереотипов

Почему Липман назвал свою книгу «Общественное мнение»? Подсознательно он, как и многие журналисты, убежден, что опубликованное мнение и общественное мнение по сути одно и то же. По крайней мере в его описаниях границы между ними размыты. Однако где-то в середине своего изложения он обращается к первоначальному значению общественного мнения, дополняя расплывчатое, неясное определение последнего во вводной главе29 новым: «Старая теория утверждает, что общественное мнение представляет собой моральное суждение относительно ряда фактов. Теория, которую я представляю, напротив, говорит, что при современном состоянии воспитания общественное мнение преимущественно является мора - лизированным и кодифицированным вариантом фактов»30. Моральная природа общественного мнения — одобрение и неодобрение — по-прежнему занимает центральное место в его рассуждениях. Но он отходит от традиционного способа ее рассмотрения и предлагает новый подход, который его так увлекает: восприятие фактов фильтруется в моральном отношении через селективный

взгляд, направляемый стереотипами. Видят то, что ожидают увидеть, моральной оценкой руководит эмоционально окрашенный стереотип, символ, фантазия. Усеченное вйдение, с которым живет каждый человек, — ведущая тема для Липмана. Для нас же высшее достижение Л ипмана состоит в том, что он показал, как опосредуется общественное мнение, как оно навязывается людям через положительный или отрицательный стереотип, настолько экономичный и однозначно воспринимаемый, что каждый сразу понимает, когда ему надо говорить, а где следует и промолчать. Стереотипы неизбежны, чтобы дать толчок процессам конформизма.

Примечания

1 См.: L u h m a n п N. Offintliche Meinung. — Poliiische Planung. Aufsatze zurSoziologie von Politik und Verwaltung. Opladen, 1971: Westdeutscher Verlag [Erstveroffentlichung: Politische Vierteljahresschrift, 11. Jg. 1970, Heft 1, S. 2-28; перепечатано в: L a n g e n b u с h e r W. R. (Hg.). Zur Theorie derpolitischen Kommunikation. Miinchen, 1974, S. 27-54,3; L a n g e n b u с h e r W. R. (Hg.). Politik Kommunikation. Uber die offentliche Meinungsbildung. Miinchen—Zurich 1979, S. 29-61].

2

См.: L l p p m a n n W. Public Opinion. New York, 1922. (Далее отсылки даются на переиздание этой работы 1965 г.)

3Lippmann W. Public Opinion. New York, 196.5, p. 18.

4 Ibid., p. 85-88, 66.

5 CmDer Spiegel, № 19, 22 vom 8. und 29. Mai 1978. bLippmann W. Op. cit., p. 133.

7 I h e r i n g R. v о ii. Der Zweck im Recht. 2. Band. Leipzig, 1883, S. 180. 8Lippmann W. Op. cit., p. 7. 0 Ibid., p. 8.

10 Ibid., p. 18.

11 Ibid., p. 11.

1 г "f

См.: L e w i n K, Group Decision and Social Change. — In: N e w с о m b

T h. M„ H a r 11 e у E. L. (Eds.). Redings in Social Psychology. New York,

1947, p. 330-344.

13 L i p p m a n n W. Op. cit., p. 223.

14 Ibid., p. 59.

15 Ibid., p. 37.

16 Ibid., p. 95—97.

Ibid., p. 220; см. также: Schulz W. Die Konstruktion von Realitat in den Nachrichtenmedien. Eine Analyse der aktuetlen Berichterstattung (Alber-Broschur-Kommunikation, B. 4). Freiburg, 1976.

18 См.: Lippmann W. Op. cit., p. 223, 224, 230.

19 Ibid., p. 16.

20

См.: G e h 1 e n A. Zeit-Bilder. ZurSozioIogie und Asthetik der modernen Malerei. Frankfurt—Bonn, 1965, S. 190 f.

21 См.: L a z e r s f e I d P. F., В e r e 1 s о n В., G a u d e 1 H. The People's Choice. How the voter makes up his mind in a presidential campaign. New York, 1968; H e i d e r F. Attitudes and Cognitive Organization. — The Journal of Psychology, 1946, vol. 21, p. 107-112; F e s t i n g e r L. AThe - ory of Cognitive Dissonance. Evanston, Illinois, 1957.

22 L i p p m a n n W. Op. cit., p. 82.

23

См.: R о e g e I e О. B. Massenmedien und Regierbarkeit. — In: H e n n i s W., К i e 1 m a n s e g g P. G., M a t z U. (Hg.). Regierbarkeit. Studien zu ihrer Problematisierung, В. II. Stuttgart, 1979, S. 187.

24

Правильность этих наблюдений подтверждена и другими исследователями, см., в частности: Sturm N. S., Н а е b I е г R. von, Н е I m г е i с h R. Medienspezifische Lerneffekte. Eine empirische Studie zu Wirkungen von Femsehen und Rundfunk (Sehriftenreihe des Internationaleri Zentralinstituts fur das Jugend - und Bildungsfernsehen, H.5). Miinchen, 1972.

25 Ibid., S. 42-44.

26 Ibid., p. 3.

27 Ibid., p. 10.

28 Ibid., p. 16.

29 Ibid., p. 18.

30 Ibid., p. 81—82.

Глава XIX

ТЕМАТИЗАЦИЯ КАК ДОСТИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ: НИКЛАС ЛУМАН

Трудно, однако, представить, почему от внимания Лип- мана ускользнуло то, что Луман впоследствии разрабатывал под названием «общественное мнение», ведь, по сути, оба занимались одним и тем же: изучали процессы согласования мнений в обществе, рассуждали о редукции сложности, возможности коммуникации и действия. По существу, сходства в их разработках так много, что они зачастую различаются лишь терминологически: вместо стереотипов Луман говорит о необходимости найти «слова» — «формулы», чтобы дать толчок процессу формирования общественного мнения1. Внимание наше быстротечно2, лица или темы жестко конкурируют за место в нем; средства массовой информации воспроизводят «псевдокризисы» и «псевдоновости»3, чтобы победить конкуренцию других тем.

Важна оперативность, непосредственная связь с моментом, сиюминутная и безотлагательная — таков процесс общественного мнения. Близость к моде проявляется в использовании большого количества модных слов, утверждение новой темы4 подобно созданию нового фасона рукава: впоследствии она исчерпывает себя и устаревает, как может устареть фасон. Кто носит старую модель, тот не идет в ногу со временем. Как и в реальности, модные слова вводят в заблуждение относительно серьезности происходящего.

Доступность темы обсуждения

Луман намного опередил своих предшественников, исследовавших процессы общественного мнения, — Макиавелли, Дж. Локка, Дэвида Юма, Жан-Жака Руссо, а также Липмана. Его не интересует моральный аспект проблемы — одобрение или неодобрение общества. Стереотипы, по его мнению, используются не для того, чтобы четко выявить добро и зло. Они необходимы, чтобы сделать тему «доступной для обсуждения»5 предметом дискуссий. Для Лумана функция общественного мнения заключается именно в этом. Система, общество не могут одновременно заниматься обсуждением большого числа тем. С другой стороны, для самого общества жизненно важно обратиться к тем темам, которые стали актуальными, к которым приковывает внимание процесс общественного мнения. За этот короткий период, когда на актуальную тему направлено все внимание, и должно быть найдено ее решение с учетом быстрой смены предметов коммуникации6.

Согласно Луману, именно утверждение темы, «темати - зация» является достижением общественного мнения. Оно осуществляется по определенным поддающимся анализу «правилам внимания»: сначала тема оглашается «на повестке дня» и становится доступным — благодаря стереотипам — предметом обсуждения, затем вокруг тех или иных взглядов формируются различные позиции, которые, если процесс протекает гладко, окончательно «отшлифовываются» в дискуссиях7. Луман предполагает, что «политическая система, базирующаяся на общественном мнении, едина не относительно правил принятия решений, а относительно правил принятия во внимание»8, диктующих, что попадает в повестку дня, а что нет.

Такое понимание общественного мнения охватывает лишь кратковременные процессы, жидкие агрегатные состояния, как их обозначил Теннис. «Вязкие» процессы — длящиеся десятилетиями или даже столетиями, по Ток- вилю, типа стремления людей к равенству или их отношения к смертной казни, к наказанию вообще — здесь не затрагиваются. «Когда все сказано, тема исчерпана»8, — пишет Луман. Журналисты сказали бы: тема умерла. Однако это весьма устойчивое в среде журналистов представление: «Когда все сказано...» — вовсе не соответствует тому

участию, которое принимает в процессе общественного мнения инертное население.

Монографические исследования общественного мнения показали бы, что описанный Луманом размеренный порядок — сначала актуальная тема предлагается общему вниманию, затем формируются точки зрения — явление редкое. Гораздо чаще тема проталкивается в социальное поле силами партии. Этот процесс Луман неодобрительно именует «манипуляций», считая, что он возможен в результате односторонней коммуникации, специально технически обусловленной средствами массовой коммуникации4. Слияние темы и мнения — когда в какой-то период времени можно иметь только одно мнение по определенной теме — Луман назвал «общественной моралью»10. Это выражение применимо к тем мнениям, которые, согласно нашей концепции, мы должны высказывать публично, если не хотим оказаться в изоляции. Луман наполняет общественное мнение иным, выводимым из системной теории содержанием.

Средства массовой информации определяют повестку дня

Нетрудно определить значение стереотипов У. Липмана в качестве основы общественного мнения в нашем понимании. Точно так же, исходя из представления Лумана о функциях общественного мнения в системе, мы можем оценить его вклад в понимание этого феномена. Он открывает нам глаза на важную фазу структурирования внимания — «тематизацию» — в процессе формирования общественного мнения и тем самым не оставляет сомнений в значении средств массовой информации, способных обеспечить эту тематизацию лучше.

К аналогичному результату, но совершенно иными путями и независимо от Лумана пришли американские исследователи, изучавшие влияние средств массовой коммуникации на распространение общественного мнения11. Сравнивая хронологически тематические акценты в средствах массовой коммуникации, действительные статистически зафиксированные изменения и взгляды населения относительно актуальных задач политики, они выя

вили, что средства массовой информации, как правило, «наталкивались» на темы и выдвигали их на повестку дня, опережая события во времени. Американские исследователи назвали это явление «agenda-setting function», что означает: функция средств массовой информации в определении повестки дня.

Примечания

1 См.: Luhmann N. Offentliche Meinung. Politische Planung, Aufsatze zur Soziologie von Politik und Verwaltung. Opladen, 1971, S. IS [Erstve - roffentlichung: Politische Viertiljahresschrift, 11. Jg., 1970, Heft 1, S. 2- 28; перепечатано в: L a n g e n b u с h e r W. R. (Hg.). Zur Theorie der politischen Kommunikation. Miinchen, 1974, S. 27-54, 311-317; Langenbucher W. R. (Hg.). Politik und Korpmunikation. Uber die offentliche Meinungsbildung. Miinchen—Zurich, 1979, S. 29-61, S. 9- 34].

2

См.: Lihmann N. Offentliche Meinung, S.

3 Ibid., S. 25.

4 Ibid., S. 18.

5 Ibid., S. 24.

6 Ibid., S. 18-19.

7 Ibid., S. 12.

8 Ibid., S. 16.

9 Ibid., S. 13-14.

10 Ibid., S. 14.

11 См.: M с Combs M. E., S h a w D. L. The Agenda-Setting Function of Mass Media. — Public Opinion Quarterly, 1972, vol. 36, p. 176-187; F u n k h о u s e r Ci. R. The Issues of the Sixties: An Exploratory Study in the Dynamics of Public Opinion. —Public Opinion Quarterly, 1973, vol. 37, p. 62-73; M с L e о d J. M., Becker L. В., В у r n е s J. Е. Another Look at the Agenda-Setting Function of the Press. — Communication Research, 1974, 1, p. 131-166; В e n i g e r J. R. Media Content as Social Indicators. The Greenfield Index of Agenda-Setting. — Communication Research, 1978, 5, p. 437-453; Kepplinger H. M., R о t h H. Kommunikation in der Olkrise des Winters 1973/74. — Publizistik, 197S, Jg. 23, Heft 4, S. 377-428; Kepplinger H. M„ Ha chenbergM. The Challenging Minority. A Study in Social Change. Lecture at the annual conference of the International Communication Association. Philadelphia, May 1979; Kepplinger H. M. Kommunikation im Konflikt. Ge - sellschaftliche Bedingungen kollektiver Ciewalt. Mainzer Universitatsges - prache. Mainz, 1980.

Глава XX

ПРИВИЛЕГИЯ ЖУРНАЛИСТОВ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОСТИ

«Со спиралью молчания я сталкивалась в своем клубе», «наблюдала это явление в спортивном клубе», «на нашем предприятии дело обстоит так же» — подобные слова одобрения или согласия с концепцией спирали молчания можно услышать часто на самых различных дискуссиях. Действительно, существует немало возможностей наблюдать за конформным поведением человека. Опыт малых групп, с которыми имеет дело каждый человек, — это составная часть процесса формирования общественного мнения; совпадающий опыт в различных группах позволяет предположить, что «все» думают так. Но при этом каждый раз сохраняется момент неповторимости: поскольку спираль молчания развивается публично, силу, неодолимость процессу дает участие в нем общественности. Элемент же публичности наиболее эффективно привносят в него средства массовой информации, олицетворяя собой общественность — широкую, анонимную, неприступную, не поддающуюся влиянию.

Чувство бессилия по отношению к средствам массовой коммуникации

Коммуникацию можно классифицировать как одностороннюю или двустороннюю (разговор, например, — двусторонняя коммуникация), прямую или опосредованную (разговор — разновидность прямой), публичную или час

тную (разговор, как правило, частная коммуникация). Средства массовой коммуникации — это односторонняя, опосредованная, публичная коммуникация. Массовая коммуникация противоположна естественной человеческой коммуникации — разговору. Вот почему индивид бессилен перед средствами массовой информации. Когда население спрашивают, кто в современном обществе обладает слишком большой властью, на одно из первых мест всегда выдвигаются средства массовой коммуникации1. Это бессилие вызывается двумя способами. Во-первых, когда какое-то лицо пытается привлечь к себе общественное внимание, в понимании Лумана, однако средства массовой информации не предоставляют ему трибуны в ходе отбора. То же самое происходит, когда общественное внимание стремятся сфокусировать на какой-то идее, сообщении, перспективе. В таких случаях бессилие человека иногда дает о себе знать в отчаянных выходках перед теми, кто преграждает доступ к общественности: в картинной галерее Мюнхена заливают чернилами картину Рубенса, в Амстердаме безжалостно уродуют кислотой полотно Рембрандта или, скажем, угоняют самолет, чтобы привлечь внимание к своему заявлению.

Во-вторых, средства массовой коммуникации могуг выступить в роли позорного столба: индивид, «преподнесенный» в негативном свете печатью или телевидением, выставлен на обозрение огромной безликой общественности. Он не может ни защитить себя, ни оказать достойное сопротивление; при «негативном освещении» индивид предстает слабым, неуклюжим по сравнению с убедительными сообщениями позитивного характера профессионалов. И поэтому, если человек, не принадлежащий к тесному кругу журналистской братии, добровольно решается выступить в телевизионном ток-шоу* или дать интервью, он заведомо «кладет свою голову в пасть тигру».

* Ток-шоу (talk-show) — телевизионная развлекательная передача, организованная в форме беседы двух или нескольких человек на интересующую многих тему. — Прим. персе.

Новый подход в исследованиях эффективности средств массовой коммуникации

Общественность узнаваема с двух позиций: с позиции индивида, испытавшего ее воздействие в позитивном или негативном плане, как это было описано выше, и в развитии коллективного события, когда сотни тысяч, миллионы людей, наблюдая за своим окружением, соответственным образом проявляли себя (отмалчивались или высказывали свою точку зрения) и тем самым создавали широкомасштабный климат мнений, общественное мнение. Информация о последнем поступает к нам из двух источников: индивидуальных непосредственных оригинальных наблюдений за своим окружением и образов среды, сформированных средствами массовой коммуникации, сегодня в первую очередь телевидением, в распоряжении которого больше возможностей — по сравнению с другими коммуникационными механизмами — донести до зрителя собственное мнение тележурналистов и опосредованное наблюдение за средой в ярких картинах и звуках. «Добрый вечер», — говорит метеоролог в начале телевизионной сводки погоды. «Добрый вечер», — говорили мне незнакомые люди в гостинице, где я жила во время своего отпуска.

Вопрос о влиянии средств массовой информации на процесс формирования общественного мнения долгое время обсуждался вслепую. Как правило, исследователи предпочитали усматривать прямую связь между выступлениями коммуникационных средств и их воздействием на массы, т. е. между высказыванием в печати, по ТВ и т. п. как причиной, побудившей к обмену взглядами, и изменением или усилением мнения у читателей, слушателей, зрителей — как следствием. При этом нам обычно воспроизводят знакомую процедуру беседы между двумя ее участниками: один собеседник что-то говорит, другой соглашается с ним или возражает ему. Однако реальность воздействия средств массовой коммуникации намного сложнее, она весьма далека от модели простой беседы. Об этом и говорит в своей книге У. Липман, показывая, как средства массовой коммуникации путем многократных повторов «чеканят» стереотипы — своего рода строительный

материал при возведении «промежуточного мира» между людьми и объективным внешним миром, а именно «псевдодействительности». Особая роль в этом процессе отводится функции формулировке «повестке дня», которую выполняет общественное мнение, вооружившись средствами массовой информации: четко сформулировать, что актуально, к какому вопросу привлечь всеобщее внимание.

Благодаря средствам массовой информации мы можем проследить, как они влияют на представления индивида, и сделать вывод, что можно говорить и делать, не подвергаясь изоляции. Кроме того, с их помощью мы наглядно воспринимаем то, как произносятся слова. Это возвращает нас к исходной точке анализа спирали молчания — к «железнодорожному» тесту как ситуативной модели формирования общественного мнения малой группы, ячейки общества, путем участия в разговоре и отмалчивания. Попытаемся установить прежде всего, как индивид из средств массовой коммуникации узнает о климате мнений.

Публичность расширяет границы приемлемого

Каждый из тех, кому довелось в свое время прочитать публикацию «Мескалеро-Нахруфс» или ее многочисленные репринты по поводу убитого террористами в 1977 г. федерального прокурора Бубака или слышал об этом нашумевшем убийстве, знал, что речь, собственно, шла не просто об ознакомлении с документами людей из лучших побуждений — дать им возможность самим судить о деле. Благодаря перепечаткам удалось значительно расширить аудиторию читателей анонимно опубликованного текста — он стал известен массам. Ощутимые слова неодобрения, звучащие в нем, лишь слегка замаскированные, сигнализировали, что можно публично выразить тайную радость от известия об убийстве федерального прокурора, не оказавшись в изоляции.

Так бывает всегда, когда достоянием общественности становится неодобряемое по разным причинам поведение без признаков пригвождения к позорному столбу — последний обычно всегда легко заметить. Нарушающее нор

мы поведение, которому придается широкая огласка без атмосферы осуждения, становится «приемлемым»: все видят, что такое поведение не приводит к изоляции. Усердие же, с которым пытаются завоевать «понимание» у публики относительно нарушений правил, как правило, обосновывается в таких случаях ослаблением общепринятой нормы.

Примечание

1 См.: Allensbachcr Archiv, IfD-Unaragen, 2173 (Januar 1976) und 2196 (Februar 1977). «Просмотрите, пожалуйста, этот список. Какое из указанных средств массовой информации оказывает, по Вашему мнению, наибольшее влияние на политическую жизнь ФРГ?» Соответственно 31 и 29% опрошенных отвели телевидению третье место в обоих опросах. Газеты оказались в этом перечне на девятом и десятом местах (соответственно 21 и 22% опрошенных).

Глава XXI

СРЕДСТВА

МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Весной 1976 г., за полгода до выборов в бундестаг, был впервые разработан инструментарий для демоскопиче - ского исследования, позволявший в соответствии с теорией спирали молчания наблюдать за развитием климата мнений и формированием избирательских намерений. Он включал в себя: повторное интервьюирование репрезентативной выборки избирателей, так называемый панельный опрос; нормальные репрезентативные опросы для текущего наблюдения, а также два репрезентативных опроса журналистов и видеозапись политических передач двух телевизионных программ. Исследование осуществлялось Алленсбахским институтом демоскопии совместно с Институтом публицистики Майнцского университета. Здесь описывается лишь небольшой его фрагмент — организация эмпирического исследования с помощью спирали молчания1.

Самыми важными вопросами, с которых и началась наша работа в 1965 г. перед выборами в бундестаг, мы считали вопросы, позволяющие выявить намерения и позицию респондентов: кто победит на выборах? Готов ли опрашиваемый публично признаться в своих партийный симпатиях? Интересуется ли он политикой? Каковы его контакты со средствами массовой информации? Как часто он читает газеты и журналы, смотрит программы ТВ, в особенности политические передачи?

Выборы 1976 г, — климат мнений резко изменился

В июле 1976 г. во время летних отпусков Алленсбахский институт демоскопии получил анкеты второго опроса «панели» из 1000 репрезентативно выбранных избирателей. Вспоминаю буйство зелени виноградников — в те безоб - лачные погожие дни я находилась в Тессине (Швейцария),— контрастирующей с гранитным столом с установленным на нем компьютером и разложенными повсюду таблицами — за несколько месяцев до выборов не время прерывать работу. Одно было ясно: важнейший вопрос измерения климата мнений — вопрос о наблюдениях за окружением («Никто не может знать этого заранее, но кто, по Вашему мнению, победит на предстоящих выборах в бундестаг, кто наберет больше голосов — ХДС/ХСС или СПГ/СвДП?») — выявил драматическое ухудшение климата мнений для ХДС/ХСС. В марте 1976 г. участники панельного опроса предсказывали победу ХДС/ХСС с пре- имуществом в 20%. Теперь же настроения избирателей резко изменились: разрыв в шансах на победу между ХДС/ХСС и СПГ/СвДП сократился до 7%. Чуть позже СПГ/СвДП уже опережали бывших лидеров опроса (см. табл.21).

Таблица 21

ВЕСНОЙ 1976 Г. — В ГОД ВЫБОРОВ В БУНДЕСТАГ — КЛИМАТ МНЕНИЙ ДЛЯ ХДС/ХСС ИЗМЕНИЛСЯ В ХУДШУЮ СТОРОНУ, %

Вопрос: «Никто этого не можетзнать заранее, но все же кто, по Вашему мнению, победит на предстоящих выборах в бундестаг, кто наберет больше голосов: ХДС/ХСС или СПГ/СвДП?»

март 1976 г.

июль 1976 г.

сентябрь 1976 г.

ХДС/ХСС

47

40

36

СПГ/СвДП

27

33

39

Затрудняются ответить

26

27

25

п =

Источник: Алленсбахский архив, опросы Института демоскопии 2178, 2185, 2189. Отражсш. I ответы населения старше 18 лет, включая Западный Берлин.

ИЗ СОБСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ СКЛАДЫВАЛОСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ ОСЛАБЛЕНИИ ГОТОВНОСТИ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ СИМПАТИИ У СТОРОННИКОВ ХДС/ХСС (ВЕСНА—ЛЕТО 1976 Г.), %

Вопрос: «Если бы Вас спросили о Вашем желании и готовности поддержать партию, которая Вам ближе всего по Вашим убеждениям, например что-нибудь из того, что перечислено на этих карточках (предъявляется набор карточек с вариантами ответов), что бы Вы выбрани?»

Сторонники ХДС/ХСС

Сторонники СПГ

март

июль

март

июль

Принял бы участие в собрании партии

53

47

52

43

Принял бы участие в дискуссии на партийном собрании, если бы это было важно для меня

2S

25

31

23

Приклеил бы картинку с символикой партии на машину

18

25

26

24

Позицию этой партии отстаивал бы на собраниях других партий

22

20

24

16

Носил бы значок партии

17

17

23

22

Помог бы в распространении пропагандистских материалов

17

16

22

14

Пожертвовал бы деньги в кассу партии на проведение предвыборной кампании

12

12

10

11

Участвовал бы в уличной дискуссии и агитировал бы за эту партию

14

11

19

15

Пошел бы расклеивать плакаты этой партии

1 1

9

13

10

Наклеил бы плакат этой партии на своем доме или вывесил бы в окне

10

9

8

6

Ходил бы по домам и агитировал людей за эту партию

4

4

5

3

Не делал бы ничего из перечисленного

38

39

34

43

п =

224

468

Источник: Алленсбахский архив, опрос Института демоскопии 2178, 2185.

Сначалая предположила, что сторонники ХДС/ХСС вели себя также, как в 1972 г., — молчали в условиях публичности, не обнаруживая своих позиций до начала предвыборной борьбы. Я знала, что руководители предвыборных кампаний всех партий, в том числе и ХДС/ХСС, пытались объяснить своим сторонникам необходимость и важность обнародования их симпатий, но, как говорится, человек пуглив и осторожен... По тел ефопу я запросила из Алленсбаха данные о готовности респондентов к публичному признанию своих симпатий. Итог оказался загадочным, он не соответствовал теории. В июле активность сторонников СПГупала по сравнению с мартом. На вопрос, что они сделали бы для своей партии, будь у них такая возможность, «ничего из предложенного»—так они ответили (в марте — 34%, в июле—43%), в то время как данные по сторонникам ХДС/ХСС практически не изменились за этот период (в марте ничего не собирались предпринимать 38% избирателей, в июне — 39%). «У бывающая» готовность обнародовать свои симпатии у сторонников ХДС/ХСС не могла объяснить изменившийся климат мнений (см. табл. 22).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |