Vox populi — vox Dei? Если попытаться отыскать следы этого высказывания в прошлом, то они обнаруживаются уже в 1329 г. среди поговорок3. В 798 г. англосаксонский ученый Алкуин в письме Карлу Великому ссылается на это высказывание как на общеизвестный речевой оборот; в конце концов поиски привели нас в VIII в. до н. э. — к пророку Исайе, который говорит: «...vox populi de civitate vox de templo. Vox domini reddentis retributionem inimicis suis» («Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам Своим»4).

И тысячелетиями слышится то презрение, то выражение почитания в голосах тех, кто разгадывает эту формулу. В своей книге «Психология общественного мнения» (1949) Хофштеттер заявляет: «Голос народа — голос Бога — богохульство»5. Немецкий рейхсканцлер фон Бетман- Хольвег полагал, что правильнее было бы сказать так: «Vox populi — vox Rindvieh» («Голос народа — голос стада»), копируя своим высказыванием ученика Монтеня Пьера Шаррона, предложившего формулу: «Vox populi, vox stultorum» («Голос народа — голос тупости»). Источник, которым пользовался Шаррон, — эссе Монтеня о славе, где он говорит о неспособности толпы оценить великие достижения, великих людей, их характеры. «Не бессмыс

ленно ли жизнь мудреца ставить в зависимость от суда глупцов и невежд? "Может ли быть что-нибудь более нелепое, чем придавать значение совокупности тех, кого презираешь каждого в отдельности?" (Цицерон. Туск., V, 36). Кто стремится угодить им, тот никогда ничего не достигнет... Никакая изворотливость, никакая гибкость ума не могли бы направить наши шаги, вздумай мы следовать за столь беспорядочным и бестолковым вожатым; среди всей этой сумятицы слухов, болтовни и легковесных суждений, которые сбивают нас с толку, невозможно избрать себе мало-мальски правильный путь. Не будем же ставить себе такой переменчивой и неустойчивой цели; давайте неуклонно идти за разумом, и пусть общественное одобрение, если ему будет угодно, последует за нами на этом пути»6.

В том же духе высказался в 798 г. упоминавшийся выше Алкуин, обращаясь к Карлу Вел и кому: «Не следует слушать тех, кто привык говорить, что голос народа — это глас Божий. Ведь рев толпы граничит с сумасшествием»7.

Таково мнение тех, кто на протяжении многих столетий переводил «vox Dei» как «голос разума» и кто напрасно искал в общественном мнении, в «голосе народа» голос разума.

Существует и совершенно иная оценка. «Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам Своим», — говорил пророк Исайя. Около 700 г. до н. э. Гесиод в поэме «Труды и дни» охарактеризовал общественное мнение — естественно, не в этой терминологии более позднего времени — как некую моральную инстанцию, как социальный контроль и как судьбу. «Действуя, избегай грязной молвы. Грязная молва пагубна: легко и без твоей помощи настигает тебя, а снести ее больно и трудно смыть с себя. Дурная молва никогда не проходит бесследно, ибо люди разносят ее. Поэтому иногда ее называют "Божий суд"»8.

Почтительно относился к мнению римский философ Сенека, считавший, что «голос народа священен» (Controversae,Спустя почти полтора тысячелетия Сенека вторит Макиавелли: «Не без причины голос народа называют голосом Бога, ибо una opinione таким чудесным образом предсказывает универсальные собы-

тия, что можно предположить скрытую силу предсказания добра и зла»9.

Не разум отличает общественное мнение, но, наоборот, именно присущий последнему иррациональный элемент — элемент будущего, судьбы. «Quale fama, о voce, о opinione fa, che il popolo comincia a favorire un cittadino?» («Какая репутация, какой голос, какое движение мнений вызывает поворот народа к одному гражданину?»)10 Эту цитату Макиавелли приводит в своей работе Лотар Бухер «О словах политического искусства» (1887), попутно замечая при этом, что «первопроходец Макиавелли» был близок к тому, чтобы найти выражение «общественное мнение»11.

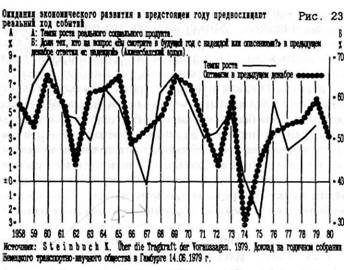

Свою интерпретацию: «Голос народа — голос судьбы» — предложил Карл Штейнбух, сопоставив по итогам года результаты проводимого Алленсбахом опроса: «Вы встречаете будущий год с надеждами или опасениями?» — с экономическим индексом следующего года — развитием валового национального продукта. Не рост или снижение надежд в конце года коррелирует с подъемом или спадом в экономике, а рост или снижение надежд до начала года коррелирует с последующим экономическим развитием (см. рис. 23).

Промежуточное положение между двумя полюсами мнений — «Голос народа, голос стада» и «Глас народа священен» — занимал Гегель, считавший, что общественное мнение заслуживает как уважительного, так и презрительного отношения, в зависимости от конкретного восприятия и выражения, от формирующего базиса, который, будучи не всегда ясным, высвечивает конкретное. Поскольку общественное мнение не содержит критериев для различения и не может возвысить субстанциальную сторону до определенного знания в себе, то независимость от него является первым формальным условием для достижения великого и разумного (как в действительности, так и в науке). В свою очередь можно быть уверенным, что это великое и разумное в этой же последовательности воспримет общественное мнение, признает его и сделает одним из своих предрассудков. При этом Гегель дополнительно разъясняет, что поскольку в общественном мнении сосуществует как все фальшивое, так и все настоящее, то отыскать в нем настоящее — великое дело. Кто говорит и поступает, как того требует время, тот великий человек. Он делает то, что является сутыо времени, он осуществляет эту сущность, а кто не умеет презреть общественное мнение, которое он слышит постоянно, тот никогда не станет великим12.

В конце XVIII столетия выражение «общественное мнение» становится популярным в Германии благодаря «Разговорам с глазу на глаз» Виланда, в частности 9-му -- «Об общественном мнении» (1798), где два собеседника ведут между собой такой диалог:

Эгберт: Всякое проявление разума имеет силу закона, и для этого ему не нужно стать сначала общественным мнением.

Синибальд: Скажите лучше, должно бы иметь силу закона и, несомненно, приобретет такую силу, как только заявит о себе как о мнении большинства.

Эгберт: Это обнаружит себя в XIX веке13.

Лотар Бухср, который спустя почти 100 лет цитирует Виланда в своем сочинении, заключает: «Синибальд и Эгберт адресовали свою беседу о взаимозависимости разума

и общественного мнения XIX в.; предоставим же XX в. завершить их размышления»14. А мы в свою очередь не передадим ли это XXI в.?

Определения, которые могут стать основой эмпирических исследований общественного мнения

Если задуматься над тем, сколько сил и времени было затрачено на определение общественного мнения, то следует все же объяснить, почему в данной книге предложен такой скудный выбор дефиниций. Избыток последних, «дебри» из более чем 50 определений, приведенных Г. Чайлдзом, эта мешанина описаний, свойств, функций, форм, процессов возникновения, способов воздействия, смыслов — побудили меня «поискам нового экономного определения, которое, однако, позволило бы осуществлять эмпирическую проверку в отличие от обескураживающего арсенала определений Чайлдза. Требовалось операциональное определение, с помощью которого можно планировать исследования и из которого можно выводить эмпирически проверяемые положения. Такой цели соответствовало, на наш взгляд, следующее определение: общественное мнение — это мнения, способы поведения, которые нужно выражать или обнаруживать публично, чтобы не оказаться в изоляции; в противоречивых, меняющихся обстоятельствах, или в возникших зонах напряжения можно выразить свою позицию, не опасаясь изоляции. Оно поддается проверке методами представительных опросов и наблюдений. Все ли заповеди, нравы, традиции поколеблены в наше время настолько, что в этом смысле уже не существует общественного мнения, что можно все говорить или делать, не опасаясь изоляции? Мы обсуждали этот вопрос на одном из майнцских семинаров. Кто-то из участников семинара в качестве иллюстрации привел такой пример; стоит только прийти в красном костюме на похороны, и тебе тут же дадут понять, что общественное мнение на этот счет существует и сегодня. Демоскогпическое интервью позволяет описывать способы поведения или мнения респондентов и выяснять, какие черты, манеры и т. п. у другого Человека раздражают настолько, что с

ним не захотят жить в одном доме, встречаться на вечеринке, работать рядом. Известно немало способов поведения и мнений, которые вызывают изоляцию, что и обнаруживает демоскопический тест.

Существует и второе определение, с которым можно работать эмпирически и из которого выводятся эмпирически проверяемые положения: «Общественное мнение — это согласие между представителями одной человеческой общности по вопросу, имеющему важное эмоциональное или ценностное значение, которое должны уважать и индивид и правительство под угрозой быть отвергнутым или свергнутым — по крайней мере в виде компромисса в публичном поведении». В этом втором определении больше подчеркивается коррелят страха перед изоляцией — общественное согласие.

Оба определения содержат положения о значимости ситуаций, когда говорят или отмалчиваются, о сигнальном языке человека, который требует систематической расшифровки (мы это делаем интуитивно); о наблюдательной способности человека — этом квазистатическом органе, который обычно бывает «усыплен» в периоды стабилизации и становится весьма бдительным в нестабильные, меняющиеся времена; об остроте угрозы изоляции, усиливающейся с опасностью этих перемен, в условиях которых общество должно укрепить себя. Многие определения касаются других особенностей общественного мнения: воздействия средств массовой коммуникации, которые обеспечивают публичность и облекают аргументы в слова или, наоборот, отказывают им в чеканных формулировках, лишая тем самым возможности распространения и внесения темы в «повестку дня»; двух источников общественного мнения, обусловливающих появление «двойного климата мнений». На основании всех этих дефиниций разрабатывается иструментарий, в частности демоскопические вопросы для измерения изоляции или аффективной напряженности в обществе, одобрения или неодобрения кого-то или чьей-то позиции, сигналов к публичной защите своих убеждений или, наоборот, отмалчиванию, оценки показателей поляризации мнений.

«Новое платье» короля! Обусловленность общественного мнения местом и временем

Когда многочисленные определения общественного мнения завели в тупик, что стало очевидным в первой половине XX в., все громче стали раздаваться голоса о том, что понятие устарело и от него следует отказаться. Однако ничего подобного не произошло, и, несмотря на всю свою расплывчатость, понятие употреблялось даже чаще, как с удивлением отмечал в своей статье об общественном мнении, написанной специально для «Международной энциклопедии социальных наук» (1968).

Вступительную лекцию в Майнцском университете в декабре 1965 г. «Общественное мнение и социальный контроль» (это название неожиданно осенило меня в одно из летних воскресений 1964 г. в Берлине) я начала так: «Понятие "общественное мнение" таинственным образом сохранило свою силу, при том что судьба литературных и научных заметок, авторы которых отважились обратиться к этому понятию, однозначно свелась к тому, чтобы разочаровывать читателя или слушателя. Они неубедительны, когда доказывают, что "общественное мнение" не существует, что речь идет о фикции. "Это понятие неистребимо", — жалуется Довифат...

Что же означает это упорство, с которым цепляются за данное понятие, и это ощущение разочарования, когда разбираешься в его определениях? Это означает, что понятие "общественное мнение" соответствует некоторой действительности и что определения понятия еще не затронули эту действительность»15.

Казалось бы, эта фраза «соответствует некоторой действительности» — ничего не дает; необходимо определить действительность. Потом вдруг мы неожиданно обнаруживаем в языке следы этой действительности — всего лишь простые слова, не имеющие смысла, — до тех пор пока мы, не идеализируя себя, начинаем осознавать, что наша социальная кожа чувствительна. «Потерять лицо»... Где можно потерять лицо, опростоволоситься, воспринимать что-то как досадное, унижать кого-то, клеймить, как не в обществе? Не столкнувшись лицом к лицу с этой действительностью, как мы сможем понять, что имел в виду Макс Фриш, заявивший в речи по случаю открытия Фран

кфуртской книжной ярмарки: «Публичность — это одино - чество на виду»16? Здесь — индивид, там — многие под ма - ской анонимности вершат свой суд над ним — так описал этот феномен Руссо, назвав его общественным мнением.

Мы должны уловить эту действительность общественного мнения — феномен, специфичный по времени и месту. Иначе каждый может возомнить, что не молчал бы, как все, когда король явил себя народу в своем «новом платье». Такова суть сказки Андерсена об общественном мнении, обусловленном конкретным местом. Случись увидеть эту сцену чужаку — он не смог бы удержаться от изумления.

Что касается времени: как последующее поколение, мы несправедливо будем осуждать людей средневековья, невежественно и варварски судивших о причинах болезней. Слова и дела прошлого мы будем расценивать с позиции нашего времени и окажемся невеждами, не ведающими об устремлениях духа времени. Представитель министра культуры в Швеции по делам прессы сказал: «Мы хотим, чтобы школьное обучение выглядело как ухоженный зеленый газон. Нам не нравится, когда отдельные цветы нарушают общую картину, — все должно быть ровно подстрижено»17. В подобных ситуациях дух времени, по сло - вам Липпмана, уплотнен в формулу, а формулы, по его мнению, со временем распадаются и становятся непонятны потомкам. Вероятно, и эта сентенция о подстриженном газоне когда-нибудь будет звучать непонятно.

Обострить чувство времени — достойная цель, наряду с постижением общественного мнения. Что означает «быть современником», что понимать под «своевременным», почему Гегель особо подчеркнул временной элемент: «Кто говорит и поступает, как того требует время, — тот великий человек»? О необходимости идти в ногу со временем пишет и Тухольски: «Ничего нет труднее и ничто не требует больше характера, чем быть в явном противоречии со своим временем и громко сказать "нет"»18. Джонатан Свифт откровенно высмеивал подобный взгляд еще в октябре 1706 г.: «Рассуждая о прошедших событиях — войне, интригах, — мы остаемся равнодушными к этому. Нам все это безразлично до такой степени, что мы удивляемся, как это люди могуг столь усердно предаваться вещам преходящим; если же мы думаем о настоящем,

то обнаруживаем то же отношение, но вовсе не удивляемся этому»19. А вот другое его высказывание: «Проповеди не слушают, пока не придет время, дающее ход и направление нашим мыслям, которые прежде старшие тщетно пытались вложить в наши головы».

Когда в октябре 1979 г. случайная, казалось бы, фраза лауреата Нобелевской премии Матери Терезы мгновенно облетела весь мир, я спросила себя, не становится ли наше время более восприимчивым и уважительным по отношению к чуткой социальной природе человека. Вот эта фраза: «Худшая болезнь не проказа и не туберкулез, а чувство, что тебя никто не уважает, не любит, что ты одинок». Может быть, пройдет совсем немного времени и станет непонятно, почему столь обычная фраза заслужила такого внимания?

Общественное мнение — наша социальная кожа

Быть презираемым, отвергнутым — это тема прокаженного. Отвергнуть человека можно разными способами: физически, духовно, индивидуально и даже социально. В процессе постижения общественного мнения понятнее становится социальная природа бытия человека. Тому, кто боится социальной изоляции, мы не будем постоянно предъявлять требования противиться всякому конформизму, следовать за толпой. Может быть, больше понимания вызовут вопросы социального психолога Марии Ягоды20: насколько независимым должен быть индивид? Насколько независимым мы действительно хотели бы видеть человека в обществе? Пренебрегать ли ему суждением других, принесет ли абсолютная независимость индивида благо обществу? Это нормально в принципе или следует предположить умственную болезнь, когда человек абсолютно независим? М. Ягода считает, что независимое, нонконформное поведение можно признать гражданской добррдетелью лишь в том случае, когда индивид обнаруживает также и способность к конформизму. Нельзя обвинять общество в нетерпимости, отсутствии либерализма, если оно защищает общие убеждения, угрожая изоляцией по отношению к индивиду с отклоняющимся поведением.

Оба эти аспекта имеются в виду, когда мы говорим, что общественное мнение и есть наша социальная кожа. С одной стороны, наше общество сохраняет его единство — потому что общественное мнение, как кожа, обволакивает эту целостность. С другой стороны, отдельный индивид, страдающий от общественного мнения, ощущает его своей социальной кожей. Как метко заметил Жан-Жак Руссо, общественное мнение — это враг индивида, но защита общества.

Примечания

1 См.: Neumann Е. Р., N о е 11 е Е. Umfragen iiber Adenauer. Ein Port - rat in Zahlen. Allensbach—Bonn, 1961, S. 44 f.

2 См.: Ross E. A. Social Control. Cleveland and London, 1969.

3 См.: Boas G. Vox Populi. Essays in the History of an Idea. Baltimore,

1969, p. 21; Ci a 1 1 а с h e r S. A. Vox populi — vox Dei. — Phiological Quarterly, vol. XXIV, January 1945, p. 12-19.

4 Ис., 66:6.

5 H о f s t a t t e r P. R. Die Psychologie der offentlichen Meinung. Wien, 1949, S. 96.

6 M о н т e н ь. Опыты. M., 1991, c. 260.

Цит. no: Boas G. Vox Populi. Essays in the History of an Idea, p. 9.

8 H e s i о d. Samtliche Werke. Deutsch von Thassilо von Schelier. Wien, 1936, S. 736 ff.

Цит. по: В u с h e r L. Uber politische Kunstausdriicke. — Deutsche Revue, XII, 1887, S. 77.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 См.: Hegel G. W. F. Werke in zwanzig Banden. B. 7. Frankfurt/M.,

1970, S. 485 f., §318.

13 В u с h e r L. Op. cit., S. 76.

14 Ibid., S. 80.

15 No el le E. Offentliche Meinung und Soziale Kontrolle. — Recht unci Staat, H. 329. Tubingen, 1966, S. 3.

16 F r i s с h M. Offentlichkeit als Partner. Frankfurt/Main, 1976, S. 56; см.

также S. 63, 67.

11 Die Welt, № 000, 12. Oktober 1979, S. 6.

I8Tucholsky K. Schnipsel. Hg. von Mary Gerold-Tucholsky, Fritz J.

Raddatz. Reinbek, 197.5, S. S w i f t J. Thoughts on Various Subjects. — In: Prose Works, vol. 1. A Tale ofaTub. Oxford, [965,p. 241.

20 См.: J a h о d a M. Conformity and Independence. A Psychological Analysis. — Human Relations, 12, 1959, p. 99-120.

Глава XXV

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Знал ли Эразм Роттердамский Макиавелли? В предметно - именном указателе первого издания «Спирали молчания» (1980) имя Эразма не встречается. Но весной 1989 г., готовясь к лекциям в Чикаго, я начала расследовать этот вопрос, как детектив.

Горизонт времени тянется в прошлое

В двух словах этого не объяснишь. Говорят, что ученому, чтобы добыть новое знание, помимо заслуг требуется еще и удача. Удача сопугствовала мне в первые годы работы над теорией общественного мнения. На мое счастье, я нашла точное — сродни ботаническому — описание спирали молчания у Токвиля и у Тенниса1. Удачей было и то, что Курт Ройманн, работавший тогда научным сотрудником в Алленсбахе, принес мне малоизвестную в кругу специалистов 28-ю главу «On other relations» («О других отношениях») из второй книги Джона Локка «Опыт о человеческом разуме» с описанием закона мнения, репутации, моды. Но нельзя постоянно уповать на удачу. Необходимо было систематизировать поиск важных текстов.

В Институте публицистики Майнцского университета под моим руководством разрабатывался вопросник, который был ориентирован на работу не с людьми, а с книгами. Студенты использовали его в семинарских занятиях, чтобы установить, упомянуто ли в той или иной книге общественное мнение — дословно или через синонимический ряд, в какой связи, со ссылкой на наших авторов и

т. п. — всего 21 вопрос. С его помощью впоследствии было изучено 250 авторов — мы искали любое упоминание об общественном мнении2. Так, например, после выхода в свет книги «Спираль молчания» с подзаголовком «Общественное мнение — наша социальная кожа» (1980) мы узнали, что Эрнст Юнгер еще в 1951 г., задолго до нашей публикации, писал об общественном мнении как о «коже времени»3, что Макс Фриш на открытии книжной ярмарки <;о Франкфурте в 1958 г. сказал: «Публичность — это одиночество на виду»4. Эти слова послужили ключом к пониманию страха перед изоляцией, который может овладеть индивидом на людях. Спустя годы, когда Михаэль Халлеманн, изучавший чувства досады и сожаления у человека, доказал, что эти ощущения усиливаются по мере роста публичности, я снова вспомнила Макса Фриша и подумала, что поэты своими образами предвосхищают научные открытия.

Вернемся, однако, к Эразму. В летний семестр 1988 г. Урсула Кирмайер обработала с помощью вопросника общественного мнения три текста Эразма Роттердамского, в том числе и его «Воспитаниехристианского государя», написанное в 1516 г., как пособие для 17-летнего Карла Бургундского, будущего императора Карла V.

При чтении ответов на вопросник, подготовленный Урсулой Кирмайер, мне бросилось в глаза сходство с сочинениями Макиавелли. С помощью этого же вопросника тексты Макиавелли проанализировал в своей дипломной работе Вернер Эккерт5. Оба — и Макиавелли, и Эразм Роттердамский — поучали своих высокопоставленных адресатов, что они не смогут управлять народом вопреки общественному мнению. Когда я писала в «Спирали молчания», что шекспировский герой — король Генрих IV — знал, что с общественным мнением шутить нельзя: «Мнение мне помогало на пути к короне»6, — я подумала, что здесь не обошлось без влияния Макиавелли. И не ошиблась в своих предположениях. Эразм писал, что власть регента опирается прежде всего на «consensus populi». Согласие народа делает короля. «Поверь мне: кто лишился благосклонности народа, тот потерял важного соратника»7. Меня поразил тот факт, что тексты Макиавелли и Эразма были похожи до мелочей. Даже опасности, которые угрожали регенту, перечислялись в той жепосле-

довательности: сначала называлась ненависть подданных, а затем презрение.

Оба мыслителя подчеркивали, что для правителя прежде всего важно казаться великим и добродетельным. Однако в одном пункте они все же отличались. Макиавелли считал, что будущему государю нет необходимости обладать этими доблестями — достаточно впечатления, что он их имеет. Эразм, убежденный христианин, придерживался обратного мнения. Если даже государь обладает всеми этими добродетелями, не запятнан никакими преступлениями, одного этого недостаточно — эти качества он должен явить подчиненным8.

Были ли лично знакомы Макиавелли и Эразм или они знали друг друга только по рукописям? Я установила, что они родились почти одновременно: Эразм — в Роттердаме в 1466 или 1469 г., Макиавелли — в 1469 г. неподалеку от Флоренции. Но жизненные обстоятельства складывались для них по-разному. Эразм всю жизнь страдал из-за неблагородного — по понятиям его времени — происхождения: он был сыном священника и дочери врача. Рано лишившись родителей, он поступает в монастырь и еще в молодости делает карьеру, пройдя путь от секретаря епископа до ученого Сорбонны. Но ни в одном университете Эразм не мог получить докторской степени из-за своего происхождения. Наконец ему удается защитить диссертацию в Университете Турина в Северной Италии.

Любой ученый, занимавшийся проблемой угрозы для индивида со стороны общественного мнения, испытал в своей жизни социальную изоляцию. Возможно, лишь такие переживания и делают давление общественного мнения осознаваемым. «Король гуманистов», Эразм, для которого вся Европа была домом, имел большой опыт в умении переносить изоляцию. Его даже как-то обвинили в одном памфлете, что он якобы homo pro se, человек самодостаточный, который не нуждается в других.

Макиавелли, достигнув высокого чина члена городского совета во Флоренции, был низвергнут на самое дно, подвергнут пыткам по обвинению в измене и затем сослан в свое нищее поместье под Флоренцией.

Какой же текст более ранний — «Государь» Макиавелли или «Воспитание христианского государя» Эразма? Сочинение Макиавелли было написано в 1513—1514 гг., а на

печатано в 1532 г. Эразм, написавший свое пособие для будущего государя в 1516 г., опубликовал его сразу после передачи Карлу Бургундскому.

Загадка неожиданно разрешилась: оба автора — Макиавелли и Эразм — имели один источник — текст аристотелевской «Политики»9. Вероятно, Макиавелли и Эразм не встречались друг с другом лично. По крайней мере таков был вывод небольшого авторского коллектива, подметившего,— и небезосновательно — близость текстов Эразма и Макиавелли10. В своих поисках я была похожа на путешественника, который в отдаленных местах неожиданно обнаруживает следы недавнего пребывания людей.

И я уже не была столь удивлена, обнаружив в сочинении «Поликратик» (1159) английского схоласта Йоханне - са фон Солсбери дважды употребленное им латинское выражение «publica opinio» и «opinio publica». Во всяком случае, английский издатель, готовя тексты к публикации в 1927 г., с восхищением подчеркнул, что употребление этого выражения в рукописи XII столетия весьма примечательно11. Трудно было не восхититься этим: Й. фон Солсбери, представитель раннего гуманизма, читал классиков античности и от них воспринял идею о власти «opinio publica». Следовательно, наша тема — общественное мнение — прослеживается в западном мышлении с возникновением письменности.

Правители знакомы с общественным мнением

В Библии, в Ветхом Завете, само понятие «общественное мнение» не встречается, но интуитивно суть этого феномена понимали уже тогда. По свидетельству Библии, царь Давид обладал врожденным умением обращаться с общественным мнением: «разодрав одежды свои, и рыдал, и плакал, и постился до вечера» в знак траура по убитому могущественному сопернику, хотя есть достаточно оснований подозревать его самого в организации или одобрении этого убийства. Все это символические действия, которые лучше всяких слов завоевывают общественное мнение.

Величественный спектакль «с восклицаниями и трубными звуками», сопровождаемый игрой на «цитрах, тим

панах, систрах и кимвалах», разыгранный Давидом при переносе в Иерусалим древней святыни (Ковчега Завета. — Ред.), не имевшей доселе определенного местопребывания, чтобы выделить совместный сакральный центр обоих управляемых им государств Израиля и Иудеи не что иное, как мастерски организованный акт объединения. Роль, которую играл сам Давид, участвуя в шумной процессии: «скачущий и пляшущий пред Господом», одетый лишь «в льняный ефод» (верхнюю одежду первосвященника, состоящую из двух кусков материи, соединенных на плечах. — Ред.), — недвусмысленно показывает, насколько он был свободен в обращении с общественным мнением, выходя за рамки пышного ритуала. Жена Давида, царская дочь Мелхола, выйдя встречать мужа, язвительно заметила: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись... пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!»12 И царь Давид ответил дочери Саула: «И я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Конечно, другими стилистическими средствами, но весьма сходными по своей сути пользуется политический лидер нашего времени, принимающий «душ в окружении людей».

Ответ царя Давида своей жене недвусмысленно говорит о том, что он знал, что делал и чего хотел. Историю двух посланников Давида в Аммон со свидетельствами его горя по поводу смерти царя аммонитов прежние интерпретаторы не связывали с общественным мнением, хотя в ней речь шла именно об умении обращаться с ним. Новый царь аммонитов Аннон рассердился, заподозрив обоих послов в шпионаже, «взял слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину, до чресл, и отпустил их». В Библии говорится далее: «Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. И велел царь сказать им: оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь»13. Давид прекрасно понимал, каковы были бы последствия, если бы его послы вернулись домой с позором, отверженными, сопровождаемые насмешками и презрением толпы. Он знал также, что эти последствия коснулись бы не только его послов, но и сказались бы на престиже царя, который их снарядил14.

Эрих Ламп, проанализировав проявления публичности и общественного мнения в Ветхом Завете15, справедливо отметил, что в литературе на эту тему не найти ни единого высказывания относительно значения некоторых событий, описанных в Библии. Конечно, если разработанная теория общественного мнения вообще приносит ка - кую-то пользу, то последняя должна заключаться в том, чтобы в новом свете видеть и лучше понимать проявления общес? венного мнения. Так, царь Давид намного увереннее обращается с общественным мнением, чем его пред* шественник царь Саул или его последователь царь Соломон, не говоря уже о столь неудачливом наследнике последнего Ровоаме. Может быть, стоит изучать опыт преуспевших государственных деятелей и политиков с точки зрения достоверности и надежности их суждений об общественном мнении?

В этом плане интересно мнение об Александре Великом уже упоминавшегося выше английского схоласта Й. фон Солсбери, для которого не было более убедительного свидетельства того, что Александр действительно великий государственный деятель, чем поведение самого полководца в тот момент, когда военный суд вынес свой вердикт не в его пользу. Александр поблагодарил судей за то, что вера в справедливость была для них важнее, чем власть царя16. Самым же великим среди всех языческих римских цезарей Солсбери считал Траяна, руководствуясь в своей оценке тем же понятием «opinio publica», которое он хорошо усвоил: когда Траяна упрекали за его близость к народу, он обычно отвечал, что хотел бы быть таким царем для частных лиц, о каком он мечтал, когда сам являлся частным лицом17. Очевидно, в отношении общественного мнения к великим правителям смешиваются два противоположных элемента: харизма и в то же время доступность, близость.

Зви Яветц в своей работе о Юлии Цезаре и общественном мнении обращает внимание на то, как свободно чувствовал себя Юлий Цезарь в общении с широкими народными массами и как он раздражался, общаясь с сенаторами. Современные исторические исследования, считает Яветц, пренебрегают значением слова existimatio, которое словари переводят как «репутация», «оценка». Данное понятие, согласно Яветцу, употребляли уже римляне, когда

речь шла о том, что сейчас называют общественным мнением18. Existimatio предполагает также некую статистическую оценку, отдаленно связанную с идеей квазистатистического смысла в теории спирали молчания.

Мой профессиональный опыт подсказывает мне, что преуспевающие политики отличаются способностью оценивать общественное мнение без демоскопии. Это наводит на мысль писать историю и с этой перспективы — портреты государственных деятелей с точки зрения их отношения к общественному мнению. На майнцском семинаре вопросник для анализа литературы по общественному мнению мы начали применять к государственным деятелям. Мы проанализировали таким образом Ришелье. В «Политическом завещании», адресованном Людовику XIII, Ришелье (1585—1642) описывает власть правителя в виде дерева с четырьмя ветвями — войском, текущими доходами, общим капиталом и репутацией. Эта четвертая ветвь — репутация — важнее трех других. Государь с хорошей репутацией одним своим именем добивается большего, чем другие, менее уважаемые, с помощью армий. Ришелье поясняет, что при этом он имеет в виду хорошее мнение у народа. Корень власти государя — корень дерева — образуется «сокровищницей сердца» («1е tresor des coeurs») его подданных. Но Ришелье в своем «Завещании» ведет речь и о мировой общественности «смехе всего мира» («1а risee du monde»), который является нежелательным. Касаясь политических решений — добиться наконец запрета дуэлей или покончить с продажностью ведомств, — Ришелье приводит точку зрения общественного мнения — данные «за» и «против» указанных мер. Оказалось, что меньшую значимость имеют соображения разума; по его представлениям, это скорее вопрос морального воздействия — именно «смеха всего мира»19. В борьбе со своими противниками Ришелье успешно использует и новое публицистическое оружие — первые газеты, которые начали выходить в 1609 г., — «Mercure Frangais», а позднее и собственную — «La Gazette de France».

Бернд Нидерманн, автор реферата о Ришелье, выступая на семинаре в Майнце, предложил: «Мы должны с помощью своего вопросника изучить Наполеона, Меттерни - ха, Бисмарка!»

Тот не король, кто роняет себя в общественном мнении (Аристотель)

Вполне возможно, что Цезарь не был бы убит, если бы не утратил чутья относительно общественного мнения. Почему, спрашивает Зви Яветц, он распустил свою испанскую охрану? Явись он в сенат в ее сопровождении, убийцы не решились бы напасть на него. Может быть, слишком долг ое пребывание Цезаря за границей притупило его отпущение общественного мнения? На мартовские иды — как оказалось впоследствии, после своей смерти — он намечал объявить войну с парфянами. Вспоминаются предостережения Аристотеля и Эразма: Эразм предупреждает государя не задерживаться подолгу за границей, чтобы не утратить связь с общественным мнением. Человек, подолгу живущий за рубежом, становится слишком непохожим на свой народ. Успешное же господство основывается на некотором чувстве семейного родства между правителем и его народом. Эразм даже предостерегает от распространенной в его время политики династических браков: жена из чужой царствующей семьи отдаляет от собственного народа.

Изменился бы ход событий Французской революции, если бы Людовик XVI не женился на австрийке Марии Антуанетте? Ей, восторженно приветствуемой первоначально ликующими уличными толпами, пришлось пережить и иные минуты, когда люди, завидев карету королевы, поворачивались к ней спиной.

По меньшей мере четыре года поисков ушло на то, чтобы восстановить истиный смысл жестоких слов Марии Антуанетты: «Если у людей нет хлеба, почему они не едят пирожки?» Я всегда говорила, что не верю, будто на самом деле все обстояло так, как нам это описывают. Однажды вечером в Майнце ко мне пришла Вильтруд Циглер и радостно сообщила, что выяснила исторические обстоятельства, связанные с этим эпизодом. Он разыгрался в один из тех голодных 80-х годов, которые нередко выпадали в тот период на долю Франции. На площади перед королевским дворцом собралась толпа голодных людей, которые, обратив взоры к окнам дворца, просили о хлебе. Мария Антуанетта, которая в это время ужинала, огляделась в столовой и, не увидев хлеба, спросила, указывая на стол с пирожка

ми: «Если нет хлеба, почему мы не дадим бедным людям эти пирожки?»20

Перефразирование слов Марии Антуанетты не в ее пользу было исполнено мастерски. Я никогда не засомневалась бы в аутентичности этого слуха-высказывания, не будь у меня за плечами многолетнего опыта изучения общественного мнения, обогатившего мою восприимчивость. Если общественное мнение стало вдруг таким враждебным — что тут можно поделать? Ведь любой шаг, каждое слово легко превратить в оружие.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |