Гомерический смех

Мне могут сказать, что мое изложение скачкообразно. И правда, оно хронологически не упорядочено. Порядок, однако, состоит в том, что феномен общественного мнения рассматривается с разных сторон. И теперь, после предпринятых мною размышлений над Ветхим Заветом, я возвращаюсь к самым ранним документам письменности. К древнейшим литературным текстам Запада сегодня относят «Илиаду» и «Одиссею». В качестве легенд они издавна передавались устно, прежде чем Гомер записал их в VIII в. до н. э. Тассило Циммерман проанализировал «Илиаду» с помощью майнцского вопросника по общественному мнению21. Его дипломную работу я и изложу здесь вкратце.

Циммерман обратился к типичной сцене. Во второй песне «Илиады» Гомер описывает, как Агамемнон, созвав воинов, хочет проверить их боевой дух и произносит провокационную речь. Он начинает перечислять все аргументы за то, чтобы прервать долгую, растянувшуюся почти на девять лет войну вокруг Трои и возвратиться «в драгое отечество наше». В ответ на его слова в войске творится что-то невообразимое. Конрад Лоренц описывает его как стаю галок, которая с громкими криками «дьяк», «дьёк» — «Вставайте — и в лес!», «Вставайте — и в поле!» — мечется туда-сюда, пока наконец один из вожаков стаи не одерживает верх и птицы не улетают в одном направлении22.

Ахейцы вскочили, «с криком ужасным / Бросились все к кораблям; под стопами их прах, подымаясь, / Облаком

в воздухе стал; вопиют, убеждают друг друга / Быстро суда захватить и спускать на широкое море; / Рвы очищают; уже до небес подымалися крики / Жаждущих в домы; уже кораблей вырывали подпоры». Одиссею удается остановить их: «К каждому он подходил и удерживал кроткою речью... / Если ж кого-либо шумного он находил меж народа, / Скиптром его поражал и обуздывал грозною речью». Сумел он усмирить и главного виновника антивоенных настроений в стане ахейцев — Терсита, на которого можно излить всю ярость: «Муж безобразнейший... / Был косоглаз и хромоног: совершенно горбатый сзади / Плечи на персях сходились; глава у него подымалась / Борода вверх острием и была лишь редким усеяна пухом».

Что выкрикивает, ругаясь, Терсит, то думает большинство. Но Одиссей откровенно издевается над ним, «обуздав велеречье» «ругателя буйного»; гомерический смех подхватывают воины — «все... от сердца над ним рассмеялись»23. Терсит осмеян и наказан — он одинок, войско ахейцев снова сошло на сушу, приняв решение продолжать осаду Трои.

Гомер нигде ни слова не говорит об общественном мнении. Но он описывает роль смеха как угрозы изоляции, которая имеет решающее значение для процесса общественного мнения. Французский медиевист Жак Jle Гофф, который посвятил проблеме смеха одну из своих работ, писал, что в древнееврейском и греческом языках существовали два различных слова: для позитивного, дружелюбного, вызывающего сплочение смеха и для негативного, злого, обосабливающего смеха, высмеивания. Лишь у бедных в языковом отношении римлян оба слова редуцировались в одно — «смех»24.

Итак, мы подошли к вопросу о средствах для выражения угрозы изоляции. Как индивид узнаёт, что он отклонился от единодушия в общественном мнении и ему следует преодолеть это отклонение, чтобы не быть вытолкнутым из дружеского сообщества, не оказаться в изоляции? Есть много сигналов, предупреждающих об этой угрозе, но особую роль здесь играет смех. Мы еще вернемся к этому положению в последней главе, когда будем обсуждать работы по теории общественного мнения.

Неписаные законы

Греки воспринимали воздействие общественного мнения как нечто само собой разумеющееся и обычное. Отсюда — столь непосредственное отношение у них к неписаным законам. Этой проблеме посвящена дипломная работа Аннэ Екель «Неписаные законы в свете социально-психологической теории общественного мнения», главу 2 которой я попытаюсь здесь вкратце изложить. Первое упоминание о неписаных законах мы находим в многотомной «Истории» Фукидида (460—400 до н. э.), посвященной Пелопоннесской войне, а именно в речи Перикла, в уста которого Фукидид вкладывает идею величия Афин, павших в первый год войны (431—430 до н. э.). Вот этот отрывок:

«При таком бережном обращении человека с человеком мы не допускаем в государстве, даже из страха, нарушений закона, непослушания по отношению к ежегодно сменяемым чиновникам и по отношению к законам, преимущественно к тем, которые существуют на пользу и в защиту преследуемых, а также по отношению к неписаным законам, которые по общему приговору могут обречь на позор»25.

В других отрывках у греческих авторов также идет речь о «неписаных законах»26. Однако все, что следовало бы здесь сказать, уже сказано Периклом. Неписаные законы не существуют в письменной форме. Но от этого они не становятся менее принудительными, чем письменно зафиксированные, скорее наоборот, мотив принуждения в них звучит даже сильнее, на что впоследствии обратил внимание Джон Локк, описывая три типа законов27.

Неписаные законы — это не просто право, основанное на привычках. Привычка не может так сильно воздействовать на индивида, принуждая его к выполнению предписаний. Это происходит лишь там, как заметил Дж. Локк, где за нарушение закона следует болезненно ощутимое наказание. Но наказания в тексте закона нигде не оговариваются. Кто из этого делает вывод, что мы их не ощущаем в действительности, тот не знает человеческой природы, предупреждает Дж. Локк. Позор, о котором говорит Пе - рикл, потеря чести, уважения сограждан, «налагающих штраф» силой своего общего мнения, — это самое тяжкое, что может случиться с каждым, считал Фукидид.

Неписаные законы содержат моральные нормы, их нарушение ведет к общественному презрению морального характера. Платон объясняет, что соотношение между писаными и неписаными законами можно сравнить с соотношением души и тела. Неписаные законы — это не просто дополнение к письменно зафиксированным законам, они являются фундаментом самих законов.

Согласно Периклу, нарушение неписаных законов приносит, по общему суждению, позор. Выражение «общее суждение», считает А. Екель, неточно передает значение греческого оригинала, который следовало бы перевести как «общественное мнение». В контексте всего предложения, как указывается в немецком варианте перевода, «общее суждение — странный образ»28. И действительно, у Платона в оригинале написано, что оно имеет «dynamis», т. е. «влияние», «власть», «воздействие». Вот откуда в английском переводе появляется фраза: «Общественное мнение имеет поразительное влияние...»29

В главе, которую я пересказала, Аннэ Екель, исследуя дискуссии филологов древности о понятии «неписаные законы», постоянно возвращается к греческим текстам. Поэтому можно утверждать, что связь между общественным мнением и вынужденным молчанием у Платона была действительно выражена, а не приписана ему позднее его многочисленными интерпретаторами. «В рассматриваемом отрывке из "Законов" Платон не только указывает на то, что влияние общественного мнения порождает и поддерживает неписаные законы, но и уточняет, как оно воздействует на людей: общественное мнение заставляет замолчать несогласные с ним мнения, потому что никто не отваживается даже "выдохнуть" позицию, противоречащую неписаным законам»30.

Общественная и частная жизнь: Мишель Монтень

На семинарских занятиях студенты упорно настаивали на том, что общественное мнение в древности было делом элиты, высших слоев общества. Но уже Монтень в своих «Опытах» (1588) доказывал, что это не так.

«Опыты» заслуживают внимания потому, что они содержат ответ на вопрос, который, как правило, занимает студентов гораздо больше, чем теория общественного мнения: как можно изменить общественное мнение?

Монтень дает совет. Точнее говоря, он цитирует Платона, используя при этом французское выражение "l'opinion publique». В конце XVI в. оно звучало настолько непривычно, что мы длительное время полагали, что именно Монтень впервые употребил понятие общественного мнения. К такому выводу пришел Мишель Раффель31, исследовавший Монтеня с помощью вопросника по общественному мнению, и мы согласились с ним. Впоследствии, когда нам удалось обнаружить более ранние примеры его употребления, Раффелю с грустью пришлось расстаться с этим предположением.

Многих удивлял тот факт, почему мы придаем такое значение первому появлению понятия. Конечно, не из педантичности. Мы полагали: чтобы разгадать сущность этого понятия, важно узнать, как оно употреблялось первоначально, в каком контексте и т. п.

И наши предположения подтвердились. В своих «Опытах» Монтень дважды употребил «l'opinion-publique». Первый раз — когда объяснял, почему так много цитирует античных авторов: «Я иногда намеренно не называю источник тех соображений и доводов, которые я переношу в мое изложение и смешиваю с моими мыслями, так как хочу умерить пылкость поспешных суждений, которые часто выносятся по отношению к недавно вышедшим произведениям еще здравствующих людей, написанным на французском языке, о которых всякий берется судить, воображая себя достаточно в этом деле сведущим»32. Второй раз — и это позволяет сделать важные выводы — он употребляет выражение «общественное мнение», рассматривая вопрос о «привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы». «Платон, — говорил Монтень, — добиваясь искоренения противоестественных видов любви, пользовавшихся в его время распространением, считает всемогущим и основным: добиться, чтобы общественное мнение решительно осудило их, чтобы поэты клеймили их, чтобы каждый их высмеивал»33. В начальной фазе оно может противоречить мнению большинства населения, но на втором этапе,

представленное как господствующее, общественное мнение будет одинаково принято и рабами, и свободными, и детьми, и женщинами — всеми гражданами. Позаимствуем у Платона мысль о том, что общественное мнение можно изменить, если выдающиеся люди дадут этому толчок, лучше всего — художники, поэты. Но чтобы за ними последовали другие, их голос должен быть настолько силен, чтобы новое мнение приняли за мнение большинства или по крайней мере за мнение, которое скоро привлечет большинство на свою сторону. Это мнение, добавляет потом Платон, если оно действительно будет приведено в действие авторитетными людьми, распространится среди всех граждан.

Итак, Платон знал, что обычай, ценность, приличие, если они действительно общепризнаны, если они укоренились в обществе и от этих норм нельзя отклоняться, не подвергаясь опасности изоляции, не могут быть ограничены элитарными кругами или слоем высокообразованных людей. Лишь время и место могут иметь границы. В определенном месте, в конкретное время такие нормы должны действовать безгранично, распространяясь на всех.

Эта мысль Платона произвела на Монтеня столь огромное впечатление не без причины. Монтень трижды в своей жизни (1533—1592) сталкивался с силой общественного мнения.

Первым был опыт в своей семье. В период средневековья прочное и устойчивое сословное общество пришло в движение: сформировавшаяся новая группа богатых граждан неблагородного происхождения пыталась добиться признания наравне с аристократией. Это была борьба за знаки и символы, подчеркивающие общественный статус, за эталоны в одежде, диктующие, какой мех, какое украшение, какого рода ткань разрешалось носить человеку определенного ранга, — одним словом, борьба за публично признаваемые жизненные условия. Монтень наблюдал эти процессы непосредственно — в своей семье. Его отец разбогател, торгуя красками и вином, купил себе замок Монтень и потому к родовому имени прибавил столь почитаемую в обществе частицу «де» — «де Монтень». Острое внимание к знакам, символам, новым способам поведения, которые сопровождаются, дополняются

в «Опытах» многочисленными комментариями, было привито у Монтеня родительским домом.

Более ощутимым по своим последствиям оказался опыт перемены веры в период религиозных войн между католиками и протестантами, причиной которых послужили тезисы Лютера, провозглашенные им во Франции в 1517 г. и спровоцировавшие, в частности, войну с гугенотами (1562—1598). Монтень жалуется, что его родной город Бордо, парламент которого он представлял, стал местом особенно беспокойным, подверженным острым столкновениям в условиях гражданской войны. Приходилось внимательно следить за бушующими вокруг страстями, постоянно оценивать силу противостоящих лагерей и учитывать все это в своем поведении. В Варфоломеевскую ночь, с 23 на 24 августа 1572 г., в Париже было убито от трех до четырех тысяч протестантов, а во всей Франции — еще 12 тысяч.

Эти обстоятельства побудили Монтеня в 38-ю годовщину рождения, а именно 28 февраля 1571 г., покинуть высший свет. Над входом в библиотеку, расположенную в башне замка, Монтень велел повесить табличку, гласившую, что здесь он желает в спокойствии и уединении провести оставшиеся дни. Главным итогом этого уединения стали его знаменитые «Опыты». Впоследствии он снова возвращается к светской жизни. В 1581 г. Монтень становится мэром Бордо и в качестве члена парламента (с 1582 по 1586 г.) много путешествует по Европе с дипломатической миссией. В его сознании особенно четко запечатлелись контраст между общественной и частной жизнью, равно как и различные убеждения людей в разных странах, которые каждый раз претендовали на то, чтобы быть истиной. «Существует ли такое мнение, каким бы нелепым оно нам ни казалось... существуют ли такие, непостижимые для нас, взгляды и мнения, которых она (привычка. — Ред.) не насадила бы и не закрепила в качестве непреложных законов в избранных его по своему произволу странах?»34 Так для Монтеня открывается обусловленное местом и временем господствующее мнение, которое приобретает характер социальной реальности, действующей в определенных временных рамках. Свое единственное законное обоснование он обретает в том, что представляет себя безальтернатив

ным и обязательным для исполнения. «Так как мир предстает перед нами с первого же нашего взгляда таким, каким оно ими (предписаниями. — Ред.) изображается, нам кажется, будто мы самым своим рождением предназначены идти тем же путем. И поскольку эти общераспространенные представления, которые разделяют все вокруг, усвоены нами вместе с семенем наших отцов, они кажутся нам всеобщими и естественными»35.

Переходы от светского образа жизни к затворническому и наоборот сделали Монтеня великим открывателем «публичности», «одиночества в толпе», «трибунала», который судит об индивиде, действующем на виду у других. Он сознательно расщепляет свое существование, когда замечает, «что мудрец должен внутренне оберегать свою душу от всякого гнета, дабы сохранить ей свободу и возможность свободно судить обо всем, — тем не менее, когда дело идет о внешнем, он вынужден строго придерживаться принятых правил и форм»36.

Публичность для Монтеня — пространство, в котором доминирует враждебное индивиду единодушие. «Среди тысячи наших привычных поступков мы не найдем ни одного, который мы совершали бы непосредственно ради себя»37.

Для обостренно воспринимаемого им пространства публичности Монтень изобретает уйму новых понятий. Он вводит — насколько мы сегодня можем это утверждать — слово «1е public» («публичность») и наряду с понятием «l'opinion publique» («общественное мнение») — мы не знаем, прочитал ли он его у Цицерона38,^ испанского епископа-еретика Присцилиана39 или у Иоханне - са фон Солсбери, — он говорит о «l'opinion commune» («общем мнении»), «Papprobation publique» («общественном одобрении»), «reverence publique» («общественном уважении»).

Почему понятие «l'opinion publique» не пробило себе дорогу, после того как Монтень многократно использовал его, и мы лишь полтора столетия спустя снова встречаем его у Руссо? Вот что думает по этому поводу Мишель Раф - фель: «Может быть, здесь поможет письмо Этьена Паске- ра: "... Паскер жалуется, что Монтень нередко позволяет себе использовать неупотребительные слова", которые, если я не ошибаюсь, ему нелегко будет сделать модны

ми»40. Действительно, к середине XVIII в. — накануне Французской революции — понятие «l'opinion publique» вошло в моду.

С тех пор о нем не забывали. Но в течение последующих двухсот лет оно оставалось своего рода неким бесхозным трофеем — вплоть до 1965 г., когда Г. Чайлдс включил его в свою коллекцию из 50 определений общественного мнения, опубликованную в Public Opinion. Ни в одной из этих дефиниций, однако, не подчеркивалось, что речь идет о силе, которой никто не может противодействовать безнаказанно, о чем, впрочем, знали уже древние греки.

Общественное мнение в «Песни о Нибелунгах»

Подобно тому как прочесывают лес в поисках заблудившегося, так и мы на майнцском семинаре «прочесывали» тексты с помощью вопросника об общественном мнении. Следующей нашей находкой, где описывалось воздействие общественного мнения, была «Песнь о Нибелунгах» — письменно зафиксированный памятник, появившийся спустя 2000 лет после Гомера.

Слово «общественный» встречается в «Песни о Нибелунгах» единственный раз. Но это единственное упоминание касается сцены, ставшей ключевым моментом для понимания смысла всей трагедии. Это «14-е приключение» — спор королев Кримхильды и Брунхильды за право первой пройти у церковного портала. Действие происходит на площади перед церковью, заполненной толпой (возможно, она и сегодня была бы переполнена, если бы предоставился случай увидеть там сразу двух королев). Во вспыхнувшей по этому поводу перепалке Брунхильде нанесено тяжкое оскорбление: якобы свою первую брачную ночь она провела с Зигфридом, а не с законным мужем Гюнтером. Королева Кримхильда заявила об этом «при всем народе», говорится в «Песни о Нибелунгах», т. е. публично41. Кто осмелится утверждать после этого, что репутация, общественное мнение в прежние времена были делом элиты, высших слоев?

Карикатура 1641 г.

Аналогичное высказывание мы обнаружили и у Д. Юма: «Правительство основывается не на чем ином, кроме как на мнении». В действительности же Юм повторил то, что за 2000 лет до него сформулировал Аристотель, а затем воспроизвели усердно проштудировавшие его «Политику» Макиавелли и Эразм Роттердамский.

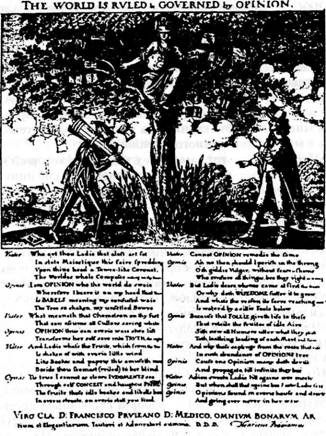

Юма мысль о господстве общественного мнения после всего, что свершилось во время двух английских революций в XVII в., была сама собой разумеющейся. В 1641 г., за восемь лет до казни короля Карла I, в Англии появляется карикатура под названием «Мир управляется мнением»42. Эта карикатура — своего рода путеводитель в мире общественного мнения.

«Что означает этот хамелеон у твоих ног, который может принимать любой цвет, кроме белого?» — спрашивает помещик у общественного мнения, персонифицированного в образе кроны дерева. И слышит ответ: «МНЕНИЕ может меняться во всех направлениях, но не может стать ИСТИНОЙ».

«Что означают эти многочисленные ростки, рвущиеся из твоих КОРНЕЙ?» — спрашивает знатный господин. «Из одного мнения произрастают — чтобы пропагандировать его — многие отдельные, пока мнение не распространится повсеместно», — говорится в ответ.

«Что означают эти плоды — газеты и книги, — которые с каждым порывом ветра срываются с твоих ветвей, к тому же у тебя завязаны глаза — ты слепой?»

Последний ответ подтвердил уже знакомое нам высказывание Платона, считавшего, что общественное мнение охватывает всех граждан — рабов и свободных, детей и женщин. Эти плоды общественного мнения — газеты и книги — дело не только высшего слоя общества. Их можно встретить везде — на улицах, в витринах магазинов. В последнем вопросе-ответе диалога подчеркивается именно эта мысль: мы находим их в каждом доме, на каждой улице —- повсюду.

Почему же общественное мнение — столь серьезная вещь — доверено «sillie foole» (глупцам), и они подпитывают дерево? Да, именно глупцы вливают в него настоящую

жизнь, оживляют его. Представить себе сегодняшних глупцов, «подпитывающих» общественное мнение, — это уже дело нашей фантазии.

Мнение правит миром и воспитывает его. Хоялера, 1641. Британский музей, каталог сатирических рисунков, 272.

Haller William. Tracts on Liberty in the Puritan Revolution 1638 — 1647. Vol. mentary. New York: Octagon Books Inc., 1965.

Долго немцам, далеким от политики, недоставало нужного понятия

Немецкая политическая культура долгое время не обращала особого внимания на общественное мнение. Впервые понятие «общественное мнение» появляется в немецком языке гораздо позднее, чем в английском, французском, итальянском, да при том еще как прямой перевод с французского. Одно время мы полагали, что первым его употребил Клопшток в своей оде «К общественному мнению» (1798). Затем, по окончании работы над «Спиралью молчания», мы обнаружили один из самых ранних фрагментов «Разговора с глазу на глаз» Виланда под названием «Об общественном мнении» (1798). И лишь потом мы открыли Йоханнеса фон Мюллера, который в 1777 г. впервые по-немецки употребил выражение «общественное мнение»43.

Й. фон Мюллер, швейцарский историк и правовед (сегодня мы назвали бы его политологом и публицистом), был страстным оратором, он выступал с лекциями в разных уголках Германии, часто получал приглашения в качестве политического советника и, вероятно, способствовал распространению понятия «общественное мнение».

Чтобы все видели и слышали

Проблемы с переводом понятия существуют и сейчас. Например, при переводе «Спирали молчания» на английский язык трудно было передать социально-психологическое значение понятия «общественность», т. е. публичность как состояние, когда индивида видят все и судят о нем, когда на карту поставлено его имя и популярность, одним словом, общественность выступает как трибунал. Социально-психологический смысл понятия «общественность» можно уловить лишь опосредованным языковым употреблением. Оборот «на виду у всей общественности...» произошло то-то и то, показывает нам, о чем идет речь. Никто не скажет, что концерт состоялся "на виду у

общественности". Уже в латинском языке имелся оборот с таким же оттенком значения — «coram publico».

Современник Эразма, которого мы изучали на семинаре в Майнце с помощью вопросника, французский гуманист и автор романов Франсуа Рабле, с большей уверенностью говорил «перед людьми», «перед всем миром», используя понятие «publicquement»44. Какой неожиданностью было обнаружить в XX в., что именно это понятие — «publicquement» («при всей общественности») невозможно перевести на английский язык. Недели уходили на поиск решения; я обратилась за помощью к коллегам и студентам в Чикаго. Безрезультатно. Но вот однажды я ехала в такси в Нью-Йорк. Водитель включил радио. Я почти не слушала. Диктор уже заканчивал свое сообщение: «The public eye has its price». Я подскочила: перевод был найден. «На виду у общественности» — «на глазах у публики» («the public eye»). Выражение точно передавало социально-психологическое значение немецкого понятия «публичность»: каждый может видеть.

Участник майнцского семинара Гуннар Шанно обнаружил корни этого выражения у Эдмунда Бурке (1791)45. Бурке говорил не только о «public eye» («глазе общественности»), но и о «public ear» («ухе публики»), которое мы переводим как «чтобы все услышали». Сказано метко и точно. Интересно, в какой связи? Бурке говорил о том, что характерно для истинного аристократа: например, сызмальства привыкать к критической оценке публики — the public eye («с раннего возраста учитывать мнение публики»), «to look early to public opinion». Этому учили государей уже Эразм и Макиавелли: нельзя прятаться от публики, надо всегда быть на виду46.

Ницше — вдохновитель Уолтера Липмана

Вероятно, большая часть того, что немецкие авторы XIX в. писали об общественном мнении и социальной природе человека, пока еще неизвестна. Практически случайно Курт Браатц обнаружил у Г. Чайлдса ссылку на немецкого автора середины XIX в., который в Германии почти забыт. Ни ведущий теоретик общественного мнения первой по

ловины XX в. Ф. Теннис, ни известный историк Вильгельм Бауэр его не упоминали в своих работах.

Речь шла об опубликованной в 1846 г. рукописи Карла фон Герсдорффа, пожизненного члена Прусского дома, доктора философии, под названием «О понятии и сущности общественного мнения. Опыт исследования». Вероятно, Чайлдс познакомился с этой рукописью во время учебы в Германии в 30-е годы, но упомянул о ней только в середине 60-х годов в своей книге «Общественное мнение». И лишь потому, что Бра - атц особенно интересовался Ницше, ему бросилось в глаза сходство с именем его друга и секретаря Карла фон Герсдорффа.

В ходе дальнейших поисков выяснилось, что молодой человек, помогавший Ницше в его работе над «Несвоевременными размышлениями» (1872—1873), был сыном автора рукописи об общественном мнении. И если Ницше никогда не упоминал ни это сочинение, ни имя его автора, все же примечателен тот факт, что он начал в эти годы усиленно интересоваться проблемой общественного мнения и часто упоминает о нем в своих работах. Чтобы удостовериться, что Ницше имел особый интерес к феномену общественного мнения, Браатц обратился к работникам Веймарского архива Ницше, где хранится его личная библиотека, и попросил проверить, выделены ли места, посвященные теме общественного мнения, в книгах ряда авторов, имеются ли заметки на полях. Из Веймара пришел утвердительный ответ. Досконально изучив рукопись старшего фон Герсдорффа и сравнив его суждения с высказываниями Ницше об общественном мнении, Браатц смог показать, что Ницше перенял многие близкие к социальной психологии идеи Герсдорффа47. Фон Герсдорфф описывает общественное мнение в сегодняшнем его значении: «Общественное мнение, как я его понимаю, должно всегда существовать в духовной жизни людей... пока люди живут в сообществе... следовательно, оно не может отсутствовать, или временно исчезать, или быть уничтоженным, оно всегда и везде есть». Оно не подлежит никакому ограничению в теме, и его «лучше всего обозначить как общность оценок народом социальных объектов своей жизни, лежащую в основании обычаев и истории, образующуюся, утверждаю

щуюся и меняющуюся в процессе жизненных конфликтов». «Наконец, общественное мнение, как известно, является общим достоянием всего народа»48.

Изучая высказывания Ницше об общественном мнении, Браатц попытался обнаружить все, что так или иначе было связано с этим понятием и что нам еще не было известно при подготовке «Спирали молчания». В частности, он установил, что понятие «социальный контроль» впервые употребил Герберт Спенсер в «Принципах этики» в 1879 г. и лишь позднее — благодаря работам Эдварда Росса — оно получило широкий научный резонанс.

Отдавая дань заслуженному успеху книги У. Липмана «Общественное мнение» (1922), все же заметим, что многие ее выводы навеяны взглядами Ницше. Это касается роли стереотипа как оси общественного мнения, а также ведущего положения о прямой зависимости наблюдений от позиции самого наблюдателя, которое у Ницше звучит так: «Есть только перспективное вйдение, только перспективное "познание"»49. Но непристойную практику различать Общественное Мнение с большой буквы и общественное мнение с маленькой буквы также придумал не сам Липман, а заимствовал у Ницше.

Примечания

1 См.: Т о n n i е s F. Kritik der offentlichen Meinung. Berlin, 1922, S. 394.

2 См.: Literaturstudien zur offentlichen Meinung. Leitfaden zur Textana- lyse. Siehe Anhang, S. 352—354.

3 См.: J un g e r E. Der Waldgang. Frankfurt/Main, 1962, S. 363.

4 F r i s с h M. Offentlichkeit als Partner. Frankfurt/Main, 1979, S. 63; см. также S. 56, 67.

5 См.: E с k e r t W. Zur offentlichen Meinung bei Machiavelli — Mensch, Masse un die Macht der Meinung. Magisterarbeit. Mainz, 1985.

6 Henri IV. Teil 1,3. Akt; vgl in diesem Buch S.94.

'Erasmus yon Rotterda m(1516), 1968; Furstenerziehung. Institute Principes Christiani. Die Erziehung eines christlichen Fiirsten. Einfiihrung, Ubersetzung und Bearbeitung von Anton J. Gail. Paderborn: Schoningh, 1968, S. 89,107,149,185,213; см. также: Erasmus von Rotterdam in Selbstzeugenissen und Bildokumenten dargestellt von Anton J. Gail. Reinbek, Rovohlt, 1981, S. 62 ff.

8 См.: Erasmus von Rotterdam. Op. cit., S. 149 ff., 183, 201; Machiavelli N. Der Fiirst. Ubersetzt und hg. von Rudolf Zorn. Stuttgart, 1978, ch. 18, 19.

9 Приведенные пассажи совпадают с аристотелевскими рассуждениями. — См.: Ар и ст отел ь. Политика, 1312b 18—20; 1313а 14—16; 1314а 38-40; 1314b 14—19,38-39.

10 См.: G е 1 d n е г F. Die Staatsauffassung und Fiirstenlehre des Erasmus von Rotterdam. Historische Studien, H. 191. Berlin, 1930, S. 161. К вопросу о том, был ли Эразм знаком с трудами Макиавелли, см., например, работы: Machiavellis moglicherweise kannte, vgl. beispiel - sweise Renaudet A. Erasme et l'ltalie. Geneve, 1954, p. 178; W e i 1 a n d J. S., u. a. (Eds.). Erasmus von Rotterdam. Die Aktualitat seines Denkens. Hamburg, 1988, S. 71.

11 См.: The Statesman's Book of John of Salisbury. Being the Fourth, Fifth, and Sixth Books, and Selections from the Seventh and Eights Books, of the Policraticus. Translated into English with an Introduction by John Dickinson (1927). New York, 1963, p. 39, 130, XXII.

12 2 Цар. 6: 20.

13 Там же, 6: 22.

14 Там же, 10: 4,5.

15

См.: Lamp Е. Offentliche Meinung im Alten Testament. Eine Untersuc - hung der sozialpsychologischen Wirkungsmechanismen offentlicher Meinung in Texten alttestamentlicher berlieferungvon den Anfngen bis in ba - bylonische Zeit. Diss. phil. Mainz, 1988.

16 См.: The Statesman's Book of John of Salisbury..., p. 130.

17 Ibid., p. .38.

См.: Y a v e t z Z. Caesar in der offentlichen Meinung. (Schriftenreihe des Instituts fiir Deutsche Geschichte, Universetat Tel Aviv, Bd. 3.). Diissel - dorf, 1979, S. 186 ff.

19 См.: Richelieu A. du Plessis Cardinal de. Testament Politique. Edition critique publiee avec une introduction et des notes par Louis Andre et une preface de Leon Noel. Paris, 1947, p. 220, 236 ff., 373 f., 450; понятие «мировая общественность» ассоциируется с и - спользованием понятий «мировая репутация» («reputation du monde», p. 104) и «мнение самой большой партии мира» («l'opinion de la plus grande partie du monde», p. 112); см. также: Albertini R. von. Das politische Denken in Frankreich zur Zeit Richelieus. (Beihefte zum Archiv fur Kulturgeschichle, H. 1). Marburg, 1951, S. 185.

20

Цит. no: Zi e g 1 e r W. Beschreibungim Briefvom 15. August 1989.

21 См.: Zimmermann T. Das Bewusstsein von Offenlichkeit bei Homer. Magisterarbeit. Mainz, 1988, S. 72—83.

22 См.: Uexkii i 1 T. von. Crundfragen der psychosomatischen Medizin. Reinbek, 1964, S. 174.

23 См.: L e G о f f J. Kann denn Lachen Snde sein? Die mittelalterliche Geschichte einer sozialen Verhaltensweise. — Frankfurter AUgemeine Zei - tung, № 000, 3.5.1989, № 3.

24 Го м e p. Иллиада. M., 1986, песнь вторая, ст. 149—154; 189; 198— 199; 216—219; 270.

2SThukydides. Geschichte des Peleponneseschen Krieges. Hg. und iibertragen von Georg Peter Landmann. Miinchen, 1981, S. 140 f.

26 Ibid., S. 139. См. также: Noelle-Neumann E. Das Bunesverfas - sungsgericht und die ungeschriebenen Gesetze — Antwortan Ernst Benda. Die offentliehe Verwaltung 35,1982, H. 21, S. 883-888.

27 См.: Локк Д ж. Опыт о человеческом разуме. СПб., 1898.

28 См.: Р 1 a t о п. Samtliche Werke. Hg. von E. Loewenthal. Koln, 1969, Olten, B. 3, S. 488 f.

29 P1 a t о n. Laws. London, 1961, p. 159.

30 J а с k e 1 A. Ungeschriebene Gesetze im Lichte der sozialpstchologi - schen Theorie offentlicher Meinung. Magisterarbeit. Mains, 1988, S. 46.

31 См.: R a f f e I M. Der Schopfer des Begriffs «Offentliehe Meinung». Michel de Montaigne. —Publizestik, 29,1984, S. 49—62; Ders. Michel de Montaigne und die Dimension Offentlichkeit. Ein Beitrag zur Theorie der offentlichen Meinung. Diss. phil. Mainz, 1985.

32 M о н т e н ь M. Э. Опыты. Книга вторая. M., 1991, с. 223.

33 М о н т е н ь . Книга первая. М., 1991, с. 93.

34 Там же, с. 85.

35;Тамже, с. 91.

36 Там же, с. 94.

37 Там же, с. 180.

38 См.: Цицерон. Письма к Аттику (Cicero at Atticum VI. 1,18, 2).

39 См: Priscillianus. Opera. Priscilliane quae supersunt. Maximem partem nuper detexit adiectisque commentariis criticis et indicibus primus edidit Georgius Schepss. Pragae, Vimdobonae. F. Tempsky/Lipdiae, 1889, S. 92.

40Pasquer E. Lettres XVIII. Choix des lettres. Hg. von Thickett, S. 42— 44; цит. no: Donald M. F. Montaigne. A Biography. New York, 1965, p. 310.

41 См.: Das Nibelungenlied. In der Ubersetzung von Felix Genzmer. Stuttgart, 1965, S. 138.

42 См.: H a 11 e r W. Tracts on Liberty in the Puritan Recvolution 1638— 1647, vol, 1, Commentary. New York, 1965. Я весьма признательна Дитеру Рейгберу, архивному работнику Алленсбахского института демоскопии, который обратил мое внимание на эту карикатуру.

43 См.: М ii 1 1 е г J. von. Zuschrift an alle Eidgenossen. — Sammtliche Werke. Siebenundzwanzigster. Theil. (Nachlese kleiner historischer Schriften). Hg. von Johann Georg Miiller. Tubingen, 1977, S. 41.

44 См.: Rabelais F. (Buvres completes. Texte etabli et annote par Jacques Boulenger. Ed. rev. et compl. par Lucien Scheler. Paris, 1955, p. 206,260, 267.

45 См.: Burke E. An Appeal from the New to the Old Whigs. — The Works of the Right Honourable Edmund Burke. New York, 1975, vol. IV, p. 66.

46 См.: Erasmus von Rotterdam. Op. cit., S. 201; M а с h i a v e 11 i N. Der Fiirst, Кар. 18.

47 См.: В г a a t z К. Friedrich Nietzche — Eine Studie zurTheorie der offentlichen Meinung. (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 18). Berlin—New York, 1988.

48Gersdorff С. E. A. von. Uber den Begriff und das Wesen der oeffen - tlichen Meinung. Ein Versuch. Jena, 1846, S. 10,12,5.

49 Nietzsche F. Zur Genealogie der Moral. — Dritte Abhandlung: Was bedeuten asketische Ideale? § 12. Ders., Werke. Kritische Gesamtaus - gabe. Hg. von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. Berlin—NewYork, 1967, VI, S. 383.

Глава XXVI

НА ПУТИ К ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

В середине 30-х годов мир напряженно следил за тем, выдержит ли испытание метод репрезентативных опросов населения в прогнозах выборов американского президента в 1936 г. А через несколько месяцев вышел в свет первый номер нового ежеквартальника Public Opinion Quarterly со вступительной статьей «На пути к науке об общественном мнении». 20 лет спустя, в 1957 г., Public Opinion Quarterly опубликовал исследование со столь же обнадеживающим названием — «На пути к теории общественного мнения».

В следующий раз — уже в 1970 г., когда ключевое слово снова появилось на страницах Public Opinion Quarterly, — напряжение сменилось нетерпением. В публикации речь шла о протоколе 25-й ежегодной конференции Американской ассоциации исследований общественного мнения, включавшем материалы заседания «На пути к теории общественного мнения», на котором выступили два профессора Чикагского университета — психолог Брустер Смит и политолог Сидней Верба. Психолог говорил о том, что исследователи «еще не занимались серьезно вопросом о том, как индивиды выражают свое мнение, чтобы вызвать социальные и политические последствия. Проблема формулирования, часть любой концепции общественного мнения... для политической науки и для социологии имеют непреложное значение»1. Политолог же заявил: «Большая часть исследований политических мнений не имеет значения для развития макрополитической теории, которая занимается соотношением массовых установок и

массового поведения и важными политическими результатами. Это связано преимущественно с тем, что опросы концентрируются чаще всего на индивидах как единицах анализа...»2.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |