Немаловажное влияние на сократительную функцию миокарда, развитие и прогрессирование СН оказывают нейрогуморальные факторы, среди которых особое место занимают катехоламины, предсердный натрийуретический пептид и белок-регулятор апелин, привлекающий к себе в настоящее время большое внимание.

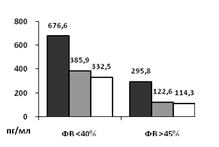

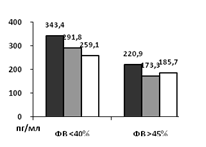

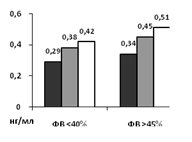

В настоящем исследовании после успешно выполненной ТБКА со стентированием отмечалось достоверное снижение NT-proBNР и норадреналина, повышение белка–апелина у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ (рис. 7).

Анализ полученных результатов показал, что у больных со сниженной ФВ ЛЖ уровень НА был достоверно выше, чем у больных с сохраненной ФВ ЛЖ 343,4(±144) пг/мл vs 220,1(±139) пг/мл. Полученные данные полностью согласуются с результатами исследования Ando M. и соавт. [2002], в котором показано, что при наличии выраженной систолической дисфункции (ФВ < 40%) повышение степени симпатического влияния на сердце достоверно выше, чем при лёгкой систолической дисфункции (ФВ > 45%) [Ando M. et al.,2002]. После ТБКА со стентированием в настоящем было отмечено снижение уровня НА в обеих группах обследованных больных до 259,1(±95) пг/мл и 185,7(±113) пг/мл (p<0,05) соответственно, что ассоциировалось с клиническим улучшением течения СН и повышением ФВ ЛЖ. Вероятно, у пациентов с улучшением или восстановлением нарушений САС и РААС миокарда после ангиографически успешной реваскуляризации миокарда следует ожидать лучшего прогноза дальнейшего течения заболевания.

* *

NT-proBNР НА Апелин

* * * * * * * * * *

![]()

![]()

![]() исходно 6 месяцев 12 месяцев

исходно 6 месяцев 12 месяцев

Рисунок 7. Динамика NT-proBNР, норадреналина и апелина у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ.

Стойкое повышение уровня предшественника мозгового натрийуретического пептида NT-proBNР является достоверным предиктором развития постинфарктной дилатации полости и дисфункции миокарда ЛЖ [Nilsson J.C. et al., 2002] и считается маркером прогноза ХСН. В настоящей работе у больных ХСН со сниженной ФВ ЛЖ уровень NT-proBNР исходно был достоверно выше, чем у больных с сохраненной ФВ ЛЖ (676,6(±761) пг/мл vs 295,8(±332) пг/мл), что совпадает с данными Bursi F. и соавт. [2006], которые не только получили аналогичные показатели уровня BNP в подобных группах больных, но и показали его повышение по мере прогрессирования диастолической дисфункции как у больных с нормальной, так и со сниженной ФВ ЛЖ [Bursi F. et al., 2006].

Изучение динамики уровня NT-proBNР после ТБКА выявило снижение концентрации этого предиктора дисфункции миокарда в обеих группах больных до 332,5(±502) пг/мл и 114,3(±125) пг/мл (p<0,05) соответственно, что сопровождалось улучшением сократительной функции сердца и клинического состояния больных ХСН.

В последние годы большое внимание в литературе уделяется новому белку-регулятору апелину, который, как полагают некоторые авторы, может играть определенную роль в прогрессировании СН [Chong K.S. et al.,2006, Farkasfalvi K. et al., 2007]. Результаты данного исследования показали, что исходные значения концентрации апелина были ниже в группе больных со сниженной ФВ ЛЖ, по сравнению с группой больных с сохраненной ФВ ЛЖ, и составили 0,29(±0,1) нг/мл и 0,34(±0,1) нг/мл (p<0,05) соответственно. Уровень апелина был ниже в обеих группах больных, по сравнению с контрольной группой здоровых лиц (0,86 (±0,22)) (p<0,05). После проведения ТБКА со стентированием к концу году наблюдалось достоверное повышение апелина в обеих группах больных до 0,42(±0,2) нг/мл и 0,51(±0,4) нг/мл соответственно. При проведении корреляционного анализа была выявлена корреляция между исходными уровнями апелина и NT–proBNP (p=0,01, k=0,4) в 1 группе больных, и исходными уровнями апелина и НА (p=0,02, k=0,33) во 2 группе. Корреляции с ФК стенокардии и СН, ФВ ЛЖ в обеих группах больных получено не было. В большинстве опубликованных к настоящему времени исследований сообщается о более высоких показателях уровня апелина у здоровых лиц, по сравнению с больными СН [Chong K. S. и соавт.,2006] и значительном снижении уровня апелина в терминальной стадии ХСН [Chen M.M.,et al.,2003]. Помимо этого, Chong K. S. и соавт. [2006] впервые получили положительную корреляционную связь между концентрацией апелина и ФВ ЛЖ, ФВ ПЖ и пиковым потреблением кислорода, но не с уровнем NT-proBNP. При исследовании концентрации апелина у больных СН различной этиологии Yokoyama H. и соавт. [2010] показали, что уровень апелина и ФВ ЛЖ у больных СН ишемической этиологии, были ниже, по сравнению с больными с СН вследствие клапанных пороков сердца. В то же время корреляции между ФВ ЛЖ и уровнем апелина получено не было [Yokoyama H. et al., 2010].

Таким образом, на сегодняшний день в литературе существуют противоречивые данные о роли апелина при ХСН, о чем свидетельствуют и результаты представленной работы. К настоящему времени ученые находятся лишь в начале исследовательского пути, но необходимы более масштабные работы, посвященные изучению апелина при ХСН.

Изучение влияния ТБКА со стентированием на перфузию и сократительную функцию ЛЖ, по данным С-ОЭКТ миокарда, у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ.

Хорошо известно, что в лечении пациентов ХСН ишемической этиологии помимо медикаментозного воздействия на процессы ремоделирования сердца, крайне важным является восстановление коронарного кровотока, способствующее улучшению перфузии и сократительной способности миокарда. Следующим этапом настоящего исследования было изучение влияния ТБКА со стентированием на перфузию и функцию миокарда, по данным С-ОЭКТ, у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ. В исследование включены 71 пациент (64 мужчины/7 женщин) с СН II – III ФК по NYHA.

Определение чувствительности и специфичности С-ОЭКТ миокарда, выполненной в сочетании с пробой с нитроглицерином.

С целью диагностики преходящей ишемии миокарда вследствие функционально значимых стенозов КА, дифференциальной диагностики ишемического/очагово-рубцового повреждения ЛЖ и оценки жизнеспособности миокарда всем пациентам после выполнения С-ОЭКТ в покое выполняли С-ОЭКТ в сочетании с нагрузочными пробами. 50 пациентам выполнена с проба с физической нагрузкой на велоэргометре (ВЭМ-проба), 21 - с фармакологической пробой с нитроглицерином (НТГ-проба). Пробу с НТГ проводили больным, которые не могли выполнить пробу с физической нагрузкой. Поскольку в литературе, несмотря на достаточно долговременное применение НТГ в качестве диагностического агента, отсутствуют данные о чувствительности и специфичности, в данной работе было проведено определение этих показателей.

У 17/21 больных НТГ - проба была положительной, у 4 – отрицательной. У большинства больных никаких отрицательных побочных эффектов не получено, лишь у двух пациенток на фоне применения нитроспрея отмечались гипотония, головная боль, головокружение, общая слабость, которые прошли самостоятельно через 3-5 минут. АД нормализовалось. Чувствительность С-ОЭКТ в сочетании с НТГ-пробой в диагностике ишемии миокарда составила 89%, специфичность - 81%. При однососудистом поражении чувствительность и специфичность составили 100% и 67%, при многососудистом - 89% и 90% соответственно.

Таким образом, результаты данного исследования показали, что у больных, которые не могут выполнять пробу с физической нагрузкой, в качестве диагностической при радиоизотопном исследовании может быть применена НТГ - проба

Изучение перфузии миокарда у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ до и после ТБКА со стентированием.

Динамика размеров ДП в покое и выраженности и распространенности преходящей ишемии миокарда (площадь и объем) у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ представлена в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Динамика ДП в покое и после нагрузочной пробы у больных ХСН со сниженной ФВ ЛЖ (N=27).

Показатели | после ТБКА со стентированием | |||||||

Исходно | 6 месяцев | Δ (%) | р | 12 месяцев | Δ (%) | р* | ||

Объем ДП, мл | покой | 43(26;62) | 49(25;63) | 3(-13;19) | н. д. | 42(25;60) | -7(-19;8) | н. д. |

нагрузка | 56(38;77) | 49(33;71) | -11(-27;1) | н. д. | 50(33;72) | -9(-12;0) | 0,008 | |

Площадь ДП, % | покой | 21(17;35) | 27(15;39) | 8(-12;22) | н. д. | 21(14;30) | -6(-18;9) | н. д. |

нагрузка | 32(24;44) | 28(20;39) | -11(-22;5) | 0,01 | 28(21;35) | -9(-23;-4) | 0,003 | |

Преходящая ишемия, % общ | 13(9;17) | 9(6;13) | -41(-59;30) | 0,03 | 11(5;16) | -27 (-46;17) | 0,03 |

р*- между исходными значениями и значениями через 12 месяцев наблюдения

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |