Исследование было одноцентровым, проспективным. Все больные подписывали информированное согласие об участии в исследовании, и были информированы о возможных осложнениях проводимых процедур.

Всем больным на основании клинических данных и результатов КАГ была выполнена ТБКА со стентированием КА в кабинете рентгенангиографии.

Соответственно задачам исследования, все необходимые данные: клиническое течение заболевания, нейрогуморальный статус, данные радиоизотопных методик, изучали раздельно у 2 групп пациентов, первую из которых (1 группа) составили больные со сниженной ФВ ЛЖ < 40%, вторую (2 группа) – с сохраненной ФВ ЛЖ > 45% и оценивали через 6 и 12 месяцев после процедуры ТБКА со стентированием КА.

20 пациентам исходно и через 6 и 12 месяцев после процедуры ТБКА проводили РТВГ с целью оценки влияния реваскуляризации на показатели систолической и диастолической функции ЛЖ и ПЖ сердца и сократительной функции обоих желудочков сердца в целом.

71 пациенту в те же сроки выполняли С-ОЭКТ миокарда с целью оценки влияния эндоваскулярной реваскуляризации на перфузию и сократительную функцию ЛЖ.

Стандартная лекарственная терапия проводилась, согласно Российским и международным рекомендациям по лечению ИБС и ХСН, которая достоверно не менялась в течение всего периода наблюдения. Длительность наблюдения составила 12 месяцев.

Методы исследования

Всем пациентам исходно и в группах динамического наблюдения через 6 и 12 месяцев наблюдения проводили обследование, соответственно цели и задачам исследования.

Оценка клинико-функционального статуса пациента включала опрос и осмотр пациента, определение функционального класса ХСН по NYHA, шкалу оценки клинического состояния (модификация ), Миннесотский опросник качества жизни при сердечной недостаточности (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ)), проведение теста 6-ти минутной ходьбы.

Радионуклидную томовентрикулографию с 99mTc – in vivo меченными эритроцитами с целью оценки количественных показателей, характеризующих общую сократимость, систолическую и диастолическую функции ЛЖ и ПЖ сердца, проводили по стандартному протоколу, прилагаемому к пакету программ для исследования сердца на двухдетекторной гамма-камере «SkyLight», фирмы Philips. Раствор «пирфотеха» («Диамед», Россия) в объеме 5 мл и элюат 99mTc активностью 555-740 МБк вводили внутривенно последовательно с интервалом 20 мин, исследование сердца на гамма-камере начинали через 20 мин после введения РФП. Обработку изображений осуществляли с применением программ AutoSPECT + и QGS, с помощью которых определяли ФВ (%), КДО (мл), КСО (мл), УО (мл) ЛЖ и ПЖ и объемные скорости, характеризующие систолическую и диастолическую функции обоих желудочков сердца: PER (КДО/с) ; PFR (КДО/с); MFR/3 (КДО/с); TTPF (мс).

С-ОЭКТ миокарда с 99mТс - МИБИ проводили всем пациентам в покое и в сочетании с нагрузочными пробами: 50 в сочетании с ВЭМ- пробой, 21 - с НТГ-пробой. Исследование перфузии миокарда выполняли по стандартной методике на двухдетекторной гамма-камере «SkyLight», фирмы Philips по двухдневному протоколу, согласно которому в первый день проводили исследование в покое через 60-90 мин. после в/в введения 370-555 МБк 99mТс - МИБИ, во второй – с нагрузочной пробой через 45-60 мин. после введения РФП такой же активности. При нагрузочной С-ОЭКТ миокарда РФП вводили в/в при достижении критериев прекращения нагрузки во время ВЭМ - пробы и через 5 мин. после сублингвального применения нитроспрея при НТГ-пробе. Обработку изображений осуществляли по 17-ти сегментарной модели ЛЖ с применением программ «AutoSPECT+» и «AutoQUANT», QPS и 5-ти бальной шкалы Score, с помощью которых определяли локализацию, количественно оценивали распространенность (площадь, % от площади ЛЖ) и объем (мл) ДП в различных стенках, сегментах ЛЖ и бассейнах КА (ПНА, ОА, ПКА). Дополнительно с помощью программы QGS и 6-ти бальной шкалы Score определяли ФВ (%) ЛЖ, оценивали региональное движение ЛЖ в различных стенках, сегментах миокарда ЛЖ и бассейнах КА (ПНА, ОА, ПКА).

Исследование активности нейрогормональных систем выполнялось в Отделе нейрогуморальных и иммунологических исследований. Включало измерение уровня норадреналина, определение концентрации NT-proBNP и апелина в периферической крови.

Определение норадреналина выполнено с использованием метода жидкостной хроматографии в системе Perkin-Elmer 200 (США).

Уровень NT-proBNP определяли хемилюминесцентным иммуноферментным методом на приборе IMMULITE 1000, «Euro/DPC» (США).

Для определения пептида-апелина и его соединений использовали набор Enzyme Immunoassay kit по принципу "конкурентоспособного" ферментного иммунологического анализа на приборе «Sunrise» фирмы Tecan (Германия).

Статистический анализ данных проводили с помощью пакета программ STATISTICA 6.0 (StatSoft). Выборочные параметры представлены в таблицах в виде M±s или Me (lq;uq), где М-среднее; s-стандартное отклонение; Me–медиана; lq;uq – межквартильный размах. Критическое значение уровня значимости принимали равными 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

При проведении межгруппового сравнения у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ в зависимости от объема реваскуляризации (полная/неполная) достоверных различий по всем анализируемым показателям в течение периода наблюдения получено не было.

Изучение влияния ТБКА со стентированием на клинико-функциональное состояние больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ.

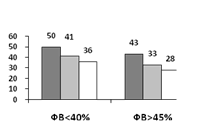

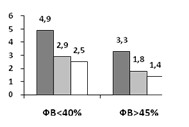

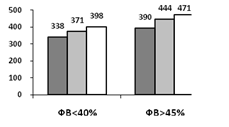

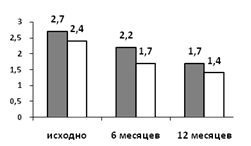

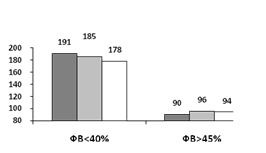

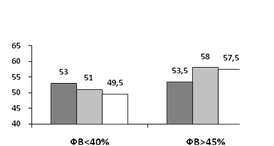

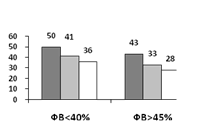

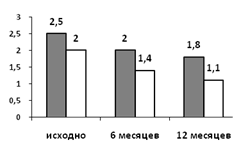

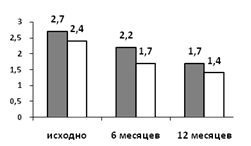

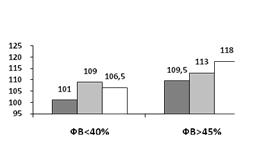

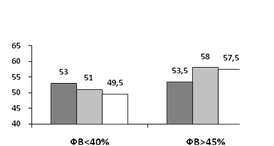

Результаты настоящего исследования показали, что улучшение клинико-функционального состояния наблюдалось у большинства больных наряду с повышением ФВ ЛЖ, нормализацией или улучшением показателей систолической и диастолической функций ЛЖ и ПЖ сердца. В группах со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ отмечалось достоверное улучшение ФК стенокардии и ХСН (рисунок 2), что подтверждалось достоверным уменьшением количества баллов по шкалам ШОКС и MLHFQ: в группе со сниженной ФВ на 48% и 28%, в группе с сохраненной ФВ ЛЖ на 58% и 35% соответственно. Было получено увеличение дистанции 6-МТХ в этих группах на 15% и 18% (p<0,05) к концу периода наблюдения (рисунок 1).

MLWHFQ ШОКС 6-МТХ

исходно 6 месяцев 12 месяцев

исходно 6 месяцев 12 месяцев

Рисунок 1. Динамика MLWHFQ, ШОКС и дистанции 6-МТХ у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ.

Полученные в работе результаты подтверждаются данными многих авторов [Kirtane A.J.,2007, van Domburg R.T., 2010]. Morice M.C. и соавт. [1998] сообщают об отсутствии симптомов стенокардии через 6 месяцев после эндоваскулярной реваскуляризации в 68,2%-90,3% случаев. У обследованных в данном исследовании больных отсутствие симптомов стенокардии через 12 мес. было у 78% пациентов в группе со сниженной ФВ ЛЖ и у 81% - в группе с сохраненной ФВ ЛЖ.

ФК ХСН ФК стенокардии

Рисунок 2. Динамика ФК ХСН и стенокардии у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ.

Тем не менее, несмотря на положительные результаты в целом по группам, у 8 (30%) больных со сниженной ФВ и у 6 (14%) с сохраненной ФВ ЛЖ улучшения клинико-функционального состояния не наблюдалось через 12 мес. У 8 пациентов 1 группы и у 6 больных 2 группы сохранялась клиника стенокардии напряжения, у 3 больных 1 группы и у 1 больного 2 группы наступала декомпенсация СН, потребовавшая повторной госпитализации в стационар для коррекции медикаментозного лечения СН (внутривенная активная мочегонная терапия петлевыми диуретиками) и проведения 14 больным повторной ТБКА со стентированием КА.

Возможными причинами отсутствия улучшения в клиническом течении заболевания при ангиографически успешной ТБКА, могут быть многие факторы, прежде всего, отсутствие улучшения кровоснабжения на уровне микроциркуляции и сократительной способности миокарда, а также влияние на течение ХСН нейрогуморальных факторов.

Изучение влияния ТБКА со стентированием на показатели гемодинамики, по данным РТВГ, у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ.

Для оценки показателей общей сократительной способности миокарда и систолической и диастолической функции левого и, что важно, правого желудочков сердца 20 больным, среди которых были 10 пациентов с сохраненной ФВ и 10 пациентов со сниженной ФВ ЛЖ, до и после ТБКА со стентированием в установленные сроки была выполнена РТВГ. Группы больных исходно различались по полу, возрасту, длительности и тяжести заболевания. В первой группе были все мужчины, во второй - мужчины и женщины. Пациенты первой группы были моложе, по сравнению с пациентами второй группы, отличались более длительным анамнезом ИБС и СН и более высоким ФК стенокардии и СН. У большинства больных первой группы выявлялись очагово-рубцовые изменения миокарда трансмурального характера, которые сопровождались значительным снижением ФВ, выраженным нарушением локальной сократимости и формированием у 5 из них постинфарктной аневризмы ЛЖ. Для больных второй группы было характерно многососудистое поражение КА, по данным КАГ, и очагово-рубцовые изменения миокарда, преимущественно, нетрансмурального характера.

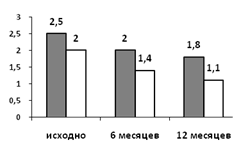

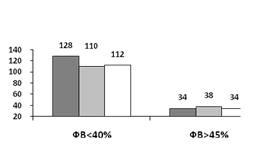

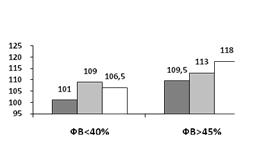

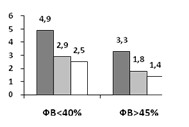

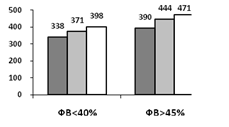

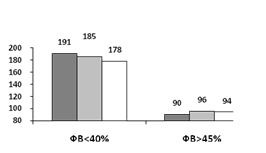

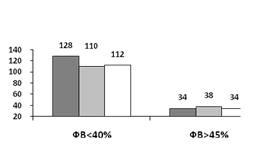

По данным РТВГ, для пациентов 1 группы характерным было увеличение КДО и КСО левого желудочка, снижение УО и ФВ (рис. 3,4), нарушение систолической и диастолической функций ЛЖ и ПЖ миокарда, проявляющееся сниженной PER и PFR, повышенными MFR/3 и TTPF ЛЖ и ПЖ сердца (рис. 5,6). Во второй группе у большинства больных сократительная способность миокарда была нормальной или незначительно снижена. Обращало внимание превалирование объемных показателей ПЖ над показателями ЛЖ, что совпадает с данными литературы, касающимися определения объемных показателей камер сердца в норме и патологии в различных возрастных группах [,1971, ,1995, Kubota S.,1993 и ,1998, Imai S. 1982].

Динамика объемных показателей, ФВ и УО ЛЖ и ПЖ у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ представлена на рисунках 3 и 4.

исходно 6 месяцев 12 месяцев

исходно 6 месяцев 12 месяцев

Рисунок 3. Динамика объемных показателей ЛЖ (А) и ПЖ (Б) у больных ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ, по данным РТВГ.

Объемные показатели (КДО и КСО) обоих желудочков были в пределах нормальных значений или на верхней границе нормы (рис. 3), показатели систолической функции были в пределах нормальных значений (рис. 4, 5А). В то же время отмечалось нарушение диастолической функции обоих желудочков, что выражалось сниженной PFR, повышенными MFR/3 и TTPF как ЛЖ так и ПЖ сердца (рис. 5Б,6).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7

|

![]()

![]()

![]() исходно 6 месяцев 12 месяцев

исходно 6 месяцев 12 месяцев

![]()

![]()

![]() исходно 6 месяцев 12 месяцев

исходно 6 месяцев 12 месяцев