площадки. Игрок зоны 3 выполняет нападающий удар с низкой

передачи, игрок зоны 4 – с полупрострельной. Блокирующий игрок по

действиям связующего и нападающего зоны 3 должен определить, в

какой из зон будет выполняться нападающий удар, при

необходимости переместиться и поставить блок;

10. игроки нападающей команды располагаются в зонах 6, 2 и 3.

Блокирующий – в зоне 4 противоположной стороны площадки. Игрок

зоны 6 выполняет первую передачу на удар в зону 2. Блокирующий

игрок зоны 4 должен поставить блок и успеть переместиться на

откидку в зону 3;

11. блокирующие игроки расположены в зонах 4, 3, 2. С

противоположной стороны площадки нападающие игроки со вторых

передач проводят нападающие удары из зон 4 и 2. Задача: поставить

двойной блок в зонах 2 и 4;

12. то же, но три нападающих игрока. При нападающем ударе из зон 4 и

2 – двойной блок, при ударе в зоне 3 – тройной блок;

13. нападающий удар из зоны 3 – с низких передач, из зон 4 и 2 – с

быстрых и низких передач. Индивидуальное блокирование тремя

игроками;

14. поочередное одиночное блокирование нападающих ударов в зонах 4,

3 и 2. После блока в каждой зоне прием нападающих ударов на своей

стороне площадки от игроков зон 1, 6 и 5.

Комбинированные упражнения для совершенствования техники волейбола

Существует целый ряд упражнений, которые принято называть комбинированными, так как в них параллельно совершенствуются техника и тактика нападения и защиты. В волейболе в любой игровой ситуации происходит незаметный для глаза быстрый переход от защиты к нападению и от нападения к защите, т. е. существует взаимосвязь защиты и нападения. Ценность комбинированных упражнений заключается в том, что наряду с совершенствованием техники, налаживанием взаимодействий в нападении и в защите в них совершенствуется быстрое переключение игроков с одних действий на другие. Условия проведения этих упражнений максимально приближены к игровым ситуациям. Целый ряд комбинированных упражнений может выполняться поточно, без остановок, что резко повышает их интенсивность.

Примерные упражнения

1. игроки располагаются одинаково на обеих сторонах площадки: в зонах

5 по 3 – 4 игрока и на границе зон 2 и 3 – по одному игроку. Упражнение начинается передачей из зоны 2 в направлении зоны 6. Игрок зоны 5 перемещается вперед и передает мяч обратно игроку зоны 2. После этого он перемещается для приема-передачи в зону 1, а затем в зону 2. Из зоны 2 передача выполняется в прыжке двумя руками через сетку в направлении зоны 6, куда выходит игрок зоны 5 и упражнение повторяется. Вариант: упражнение выполняется 2 мячами одновременно;

2. игроки располагаются на обеих сторонах площадки одинаково: по 3

игрока в зонах 4 и 2 у линии нападения. Упражнение начинается передачей из зоны 4 в зону 2. После передачи игрок зоны 4 выходит в зону 3, куда следует передача игрока зоны 2, и перебивает мяч через сетку двумя руками в направлении зоны 5. Игрок зоны 4 противоположной стороны площадки отбегает назад в зону 5 и передает мяч в зону 2. В дальнейшем упражнение выполняется так же. Упражнение может выполняться одним и двумя мячами одновременно. Вариант: упражнение начинается передачей мяча из зоны 2 в зону 4 и далее по предыдущей схеме;

3. игроки располагаются на обеих сторонах площадки одинаково: по два

игрока в зоне 6, игрок в зоне 4 и связующий игрок на границе зон 2 и 3. Связующий игрок начинает упражнение нападающим ударом в игрока зоны 6, который приемом снизу возвращает мяч связующему, тот выполняет передачу для удара в зону 4, игрок зоны 4 выполняет нападающий удар в зону 6 противоположной стороны площадки и упражнение продолжается;

4. игроки располагаются на обеих сторонах площадки одинаково: по 2 –

3 игрока в зонах 4 и 2 за линией нападения. Упражнение начинается передачей мяча из зоны 4 в зону 2. Одновременно с передачей игрок зоны 4 противоположной стороны площадки подбегает к сетке и в момент начала движения нападающего зоны 2 выполняет имитацию блока. После этого он сразу отбегает за линию нападения. Нападающий игрок зоны 2 выполняет передачу в прыжке через сетку в зону 4, где отбежавший туда игрок зоны 4 выполняет прием-передачу в зону 2, после чего идет в зону 3 для имитации нападающего удара. В дальнейшем упражнение выполняется так же;

5. игроки располагаются на обеих сторонах площадки одинаково: по

одному игроку в зонах 1, 2, 4 и 5. Игрок зоны 1 выполняет передачу на удар из зоны 4 из-за линии нападения. Игрок зоны 4 выполняет удар (или обман) в зону 5 противоположной стороны площадки. Игрок зоны 2 ставит блок. Защитник зоны 5 принимает мяч над площадкой, а игрок зоны 1, переместившись под мяч, выполняет передачу на удар в зону 4. Далее упражнение продолжается. Вариант: смена зон по кругу после каждого розыгрыша мяча;

6. Ввзоне 1 располагаются несколько игроков с мячами, в зоне 2 у сетки

один игрок и по одному игроку в зонах 1, 6 и 5 на противоположной стороне площадки. Упражнение начинается передачей из зоны 1 в зону 2. Игрок зоны 2 выполняет не сильный удар в зону 1 ближе к линии нападения. Игрок зоны 1, переместившись, выполняет прием-передачу в зону 2. После этого последовательно выполняет такой же прием-передачу мяча в зонах 6 и 5 и перемещается в зону 4 для выполнения нападающего удара, который проводит в любую из зон (1, 6 или5). Игроки этих зон должны принять мяч в зону 2. После удара игрок из зоны 4 переходит на противоположную сторону площадки в зону 1, защитники делают переход, а игрок зоны 5, взяв мяч, переходит в конец колонны в зоне 1 противоположной стороны площадки;

7. двусторонняя игра 4 на 4 с атакой из-за линии нападения. Подающий

игрок, после выполнения подачи, выходит к сетке и выполняет роль связующего игрока;

8. игроки в парах располагаются за лицевой линией на одной стороне

площадки на расстоянии 5 – 6 м друг от друга. Каждая пара имеет по мячу. Пара с мячом, перемещаясь к сетке, выполняет 3 – 4 передачи, после чего один из них выполняет нападающий удар через сетку. На противоположной стороне площадки два игрока у сетки ставят блок, а еще одна пара игроков выполняют прием нападающего удара. После удара одной парой, она уходит на блок, блокировавшая пара уходит в защиту, а защищавшаяся пара, взяв мяч, переходит на противоположную сторону площадки и встает в конец колонны нападающих;

9. то же, но удар только в зону 1(5). Блокирующие игроки должны

групповым блоком закрыть направление удара;

10. несколько игроков располагаются в колонну по одному в зоне 5. В

зоне 2 находится игрок с мячами. Игрок зоны 2 выполняет нападающий удар в направлении зоны 5. Защитник этой зоны принимает мяч обратно в зону 2, после чего перемещается в зону 4 или 3 для нападающего удара. Игрок зоны 2 должен выполнить передачу на удар в зависимости от того, в какую зону пошел игрок зоны 5 после приема;

11. то же, но на противоположной стороне площадки блокирующий

игрок. После удара нападающий переходит на противоположную сторону и становится блокирующим, а тот переходит в колонну нападающих игроков;

12. два – три игрока располагаются в колонну по одному в зоне 5. Один

игрок в зоне 2. Аналогичное расположение игроков и на другой стороне площадки. Упражнение начинается ударом из зоны 2 в зону 5. Затем перемещение защитника в зону 4 и не сильный удар точно в игрока зоны 5 противоположной стороны площадки. В дальнейшем упражнение повторяется. Варианты смены игроков при выполнении упражнения: а) после удара игрок уходит в конец колонны нападающих игроков своей стороны площадки; б) после удара игрок уходит в конец колонны нападающих игроков противоположной стороны площадки; в) после удара игрок сменяет игрока зоны 2 противоположной стороны площадки, а игрок зоны 2, выполнив передачу на удар, уходит в колонну нападающих игроков на своей стороне площадки;

13. игроки располагаются на обеих сторонах площадки одинаково: по

одному игроку в зонах 1, 6 и 5. Синхронные подачи с обеих сторон площадки – розыгрыш мяча и нападающий удар на заднюю линию. После выполнения подачи игрок выходит к сетке на роль связующего игрока. Задача: держать мяч в игре;

14. игроки расположены двумя парами. На одной стороне площадки одна

пара в зонах 1 и 2, на противоположной стороне – в зонах 5 и 4. Игрок зоны 1 ударом направляет мяч в зону 5 противоположной стороны площадки. Игрок зоны 5 принимает мяч в зону 4 - игрок зоны 4 бьет в игрока, принимавшего подачу – снова прием на игрока у сетки – передача для нападающего удара игроку задней линии и нападающий удар в игрока зоны 1 противоположной стороны площадки. Далее упражнение продолжается;

15. игроки располагаются в зонах 1, 6 и 5. На противоположной стороне

площадки - в зонах 2, 4 и 6. Из зоны 4 нападающий удар в зону 5 противоположной стороны площадки – прием в зону 2 на выходящего из зоны 1 связующего игрока – удар в зону 6 – прием в зону 2 – передача для нападающего удара в зону 5 и удар в зону 6 противоположной стороны площадки. Игрок зоны 6 принимает мяч в зону 2 и оттуда передача на удар в зону 4. Далее упражнение повторяется;

16. игроки располагаются в зонах 2, 4 и 6. Связующий игрок находится

на границе зон 2 и 3. На противоположной стороне площадки три игрока в зонах 2, 3, 4 и один игрок в зоне 1. Упражнение начинается с подачи из зоны 1 в зону 6 – прием на связующего игрока – передача для нападающего удара в зону 4 или 2 и нападающий удар – поставить групповой блок в зависимости от направления передачи на удар. Принимавший подачу игрок занимает зону атаковавшего игрока, а выполнивший нападающий удар идет на прием подачи;

17. на одной стороне площадки игроки располагаются в зонах 4, 6 и 2. На

противоположной стороне два блокирующих в зонах 2 и 3, подающий игрок в зоне1. Подача в зону 6 – прием в зону 3, куда перемещается игрок зоны 2 – передача для нападающего удара в зону 4 и силовой удар или обман. Игрок, выполнявший подачу, выходит вперед для страховки блока;

18. игроки в тройках располагаются за лицевой линией. Каждая тройка

имеет по мячу. Начало, ход и организация упражнения аналогичны упражнению 8, с той лишь разницей, что во всех взаимодействиях (в нападении, на блоке, в защите) участвуют по три игрока. Блокирующие должны организовать двойной блок при ударах из зон 2 и 4 и тройной блок при ударе из зоны 3. Защитники отвечают за прием мяча в своих зонах и за страховку блокирующих игроков;

19. игроки располагаются на обеих сторонах площадки одинаково:

связующий игрок у сетки, по одному игроку в зонах 4 и 2 за линией нападения и по одному игроку в зоне 1. Подача из зоны 1 в зону 4 или 2 противоположной стороны площадки – прием на связующего игрока – передача для нападающего удара в зону 4 или 2 и удар. Игроки зон 2 и 4 противоположной стороны площадки ставят одиночный блок в своей зоне, после чего отходят от сетки для приема подачи;

20. игроки расположены следующим образом: одна тройка игроков

расположена в линию в зонах 5, 6 и 1. Другая тройка – у сетки на противоположной стороне площадки в зонах 2, 3 и 4. С каждой стороны по одному подающему игроку за лицевой линией в зоне 1. Подача – прием мяча в зону 3 или 2 – передача для нападающего удара и удар. Блокирующие игроки организуют двойной или тройной блок в зависимости от зоны атаки (в зонах 4 и 2 – двойной блок, в зоне 3 – тройной). После постановки блока вся тройка отходит на заднюю линию площадки для приема подачи и организации ответной атаки;

21. выполнив подачу, игрок выходит в площадку и выполняет

последовательный прием нападающих ударов в зонах 1, 6 и 5, которые совершают игроки зоны 4 противоположной стороны площадки. В зоне 5 прием мяча на связующего игрока, который переходит с другой стороны площадки и выполняет передачу для нападающего удара. Нападающий удар защищавшимся игроком против группового блока;

22. две пары игроков на противоположных сторонах площадки. Подача в

зону 5 – прием мяча в зону 2 – перебивание мяча через сетку в зону 6, куда перемещается игрок после подачи – первая передача для нападающего удара из глубины площадки в зону 4 и нападающий удар через сетку в зону 5. Далее упражнение выполняется до выхода мяча из игры;

23. синхронная подача в зоны 1 и 5 – прием мяча на связующих игроков,

расположенных у сетки в зонах 2 и 3 – передача для нападающего удара игроку, принимавшему подачу – нападающий удар в зонах 2 и 4. На противоположной стороне два игрока выполняют индивидуальное блокирование в зонах 4 и 2. Игроки, выполнявшие подачу, выходят на прием нападающих ударов в зоны 1 и 5;

24. по четыре игрока на каждой стороне площадки. На одной стороне:

подающий и три блокирующих, на другой стороне три защитника и связующий игрок. Подача – прием мяча на связующего игрока, выходящего с задней линии, который разыгрывает атакующие комбинации в зонах 2, 3 и 4. В зонах 2 и 4 двойной блок, в зоне 3 – тройной. Свободный от блока игрок выполняет страховку, а подававший подачу играет в защите;

25. на каждой стороне площадки по две тройки игроков. Розыгрыш мяча

для атаки первой тройкой игроков (прием – передача на удар – атака). После атаки первая тройка уходит за вторую. Задача: держать мяч в игре.

2.5. Контроль за уровнем технической подготовленности

Эффективность любого двигательного действия во многом зависит от уровня определенных физических способностей. Физические способности позволяют достигать результата в игре через технику конкретных приемов. Вполне понятно, что, чем шире и совершеннее арсенал техники, тем больше возможности максимально использовать в игре физический потенциал.

В арсенале волейболистов соревновательных действий (приемов) много, и их надо выполнять многократно в течение одной встречи. Поэтому очень важно добиться, чтобы техническая, тактическая, физическая и психологическая подготовка были слиты воедино.

Взаимосвязь физической и технической подготовки достигается следующим образом:

· при развитии физических способностей, необходимых для выполнения конкретного приема игры;

· при развитии физических способностей в рамках структуры приемов;

· при развитии специальных физических способностей применительно к отдельным приемам в процессе многократного их повторения с повышенной интенсивностью (превышающей соревновательную).

Волейбол по своему характеру представляет собой преимущественно динамическую работу переменной интенсивности, где периоды значительной мышечной деятельности чередуются с периодами относительного расслабления. Интенсивность работы колеблется во время игры от умеренной до максимальной. Так частота сердечных сокращений достигает 200 и более ударов в минуту, потери веса доходят до 1,5-2 кг.

В среднем за игру из 5 партий волейболист выполняет 250-300 двигательных действий, из них подач 190-200; приемов подач 190-210; вторых передач 220-240; нападающих ударов 180-210; блокирований нападающего удара 180-210; приемов нападающих ударов 80-100 (всеми игроками).

Основные двигательные действия волейболистов – это быстрые перемещения, прыжки, броски при приеме мяча. Выполнение их связано с определенным риском и требует от игроков смелости и самообладания. Внезапность, молниеносность и точность действий в волейболе вызывает необходимость развивать у игроков быстроту реакции, а также быстроту движений, которые связаны с большой скоростью полета мяча. Так, скорость полета мяча при подаче 12-15 м/с, при нападающем ударе 20-30 м/с, время передачи для нападающего удара 0,6-1,4 с., время приема подачи 1,4-1,5 с., прием нападающего удара 0,35-0,45 с. Поэтому у высококвалифицированных спортсменов игровые навыки настолько автоматизированы, что те действия, которые, казалось бы, должны были строиться по типу сложной реакции, строятся по типу простой. Под влиянием тренировок у игроков до минимума сводятся такие составные части латентного периода реакции, как моменты различения, узнавания и особенно выбора действий за счет выработки соответствующего динамического стереотипа.

Техническую подготовленность занимающихся волейболом оценивают по трем показателям: оценка самой спортивной техники; определение результата, достигнутого благодаря использованию данной техники (выполнение контрольных испытаний по технической подготовке); оценка эффективности применения техники в соревновательных условиях:

· Проверка правильности выполнения технических приемов с помощью видеозаписи, кинографии и т. п.;

· Контрольные нормативы по технической подготовке. Данные нормативы дают возможность получить количественные показатели, по которым можно судить о степени владения основными приемами игры.

Содержание нормативов:

а) Точность второй передачи. Устанавливаются мишени (высота над сеткой 30-40 см, расстояние от боковой линии 1 м и от сетки 20-30 см). При передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 5-6 м, при передачах в прыжке из зоны 2 в зону 3 – 1-2 м, в зону 4 – 4-5 м. Каждый испытуемый выполняет 5 попыток: учитывается количество передач, отвечающих требованиям испытания, а также качество их исполнения (передачи с нарушением правил игры не засчитываются).

б) Точность передачи мяча через сетку (в прыжке). На противоположной стороне площадки очерчиваются зоны, куда нужно послать мяч: в зоне 4 размером 2 на 1 м, в зоне 1 и 6 – 3 на 3 м. Каждый занимающийся выполняет 5 попыток. Учитываются количественная и качественная стороны выполнения упражнения.

в) Передачи мяча двумя руками сверху у стены, стоя лицом или спиной к направлению передачи (поочередно). Игрок располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м на стене нанесена контрольная линия – надо выдержать расстояние до стены и высоту передачи. Игрок подбрасывает мяч над собой и выполняет передачу в стену, выполняет передачу над собой и поворачивается спиной к стене, выполняет передачу в стену, поворачивается кругом и выполняет передачу, стоя лицом к стене и т. д.

г) Точность подач. Основные требования: при качественном техническом выполнении заданного способа подачи послать мяч в определенном направлении – в указанный участок площадки: правая (левая) половина площадки, зона 4 – 5 (1 – 2), площадь у боковых линий в зонах 5 – 4 (1 – 2) размером 6 на 2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3 на 3 м. Каждый выполняет 5 попыток.

д) Точность нападающих ударов. Требования этих испытаний: технически правильно выполняя тот или иной способ нападающего удара, достаточно сильно послать мяч с определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 5 – 6 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и линией нападения, от лицевой линии до линии нападения (в зоне 6) линия проводится на расстоянии 5 м от боковой. При ударах с переводом площадь ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии 2 м от нее: если удар выполняют из зоны 4 – в зонах 1 – 2, при ударах из зоны 2 – в зонах 4 – 5. Каждый игрок выполняет 5 попыток.

е) Точность первой передачи (прием мяча). Испытание ставит цель – определить степень владения навыками приема подачи. Подачу выполняют нацеленную в зону, где расположен испытуемый. Только при этом условии попытки идут в зачет. Принимая мяч, игрок должен направить его в зону 3 или 2 в мишень (обод диаметром 2 м, установленный на высоте 1,5 м). Каждому испытуемому дается 5 попыток.

ж) Защитные действия (защита зоны). Игрок находится в зоне 6, в круге диаметром 2 м. Мяч ударом с собственного подбрасывания посылают через сетку из зон 4 и 2, стоя на подставке – поочередно из каждой зоны. По 5 ударов из каждой зоны, испытуемый применяет все изученные приемы защиты, оценка определяется, как среднеарифметическая.

з) Блокирование. При одиночном блокировании игрок располагается в зоне 3 и в момент передачи на удар выходит в соответствующую зону для постановки блока. Известно направление удара и высота передачи. При групповом блокировании игроки располагаются каждый в своей зоне: при ударе из зоны 4 – в зонах 3 и 2, при ударе из зоны 2 – в зонах 3 и 4. Каждому занимающемуся дается 5 попыток.

· Запись эффективности применения техники в соревновательных условиях.

В итоге проводится комплексная оценка технической подготовленности занимающегося. Сами оценки должны быть доведены до сведения занимающихся.

Контрольные испытания целесообразно проводить в начале и в конце учебно-тренировочного цикла. Целесообразно некоторые из перечисленных испытаний проводить в течении периода обучения, выделяя для этого специальные занятия. Испытания проводятся в виде соревнований, которым надо придавать такое же значение, как и соревнованиям по волейболу.

2.6. Тренажерные устройства для технической подготовки

На начальном этапе обучения основная роль специальных устройств состоит в том, чтобы помочь занимающимся быстрее и главное без ошибок, которые обычно появляются при обучении, овладеть основой техники; на этапе совершенствования – повысить уровень развития навыков владения техническими приемами главным образом с помощью сопряженного метода, при котором в единстве решаются задачи развития специальных физических качеств и совершенствования техники. При обучении приему и передачам мяча применяют подвесные мячи, пружинящий мяч, тренировочный щит, устройства для передач на точность для приема мяча.

Подвесные мячи помогают новичкам определить точку соприкосновения рук с мячом при верхней передаче, при приеме снизу и особенно при приеме мяча с падением и передаче в прыжке.

Пружинящий мяч (на амортизаторах) применяют для укрепления мышц кистей и пальцев. Упражнения на снаряде целесообразно чередовать с обычными упражнениями в передаче.

Тренировочный щит с нарисованными мишенями служит для выполнения самых разнообразных упражнений в приеме и передачах мяча.

Обруч диаметром до 2 м. на высоте 1 – 1,5 м. применяют для совершенствования навыков приема подачи и точности первой передачи. Обруч может устанавливаться в любой точке зоны нападения. Для совершенствования навыков второй передачи применяют обручи диаметром до 1 м. Их устанавливают на высоком шесте у сетки.

Держатели мяча применяют при обучении подачам и нападающим ударам. Держатели мяча позволяют расположить мяч в нужной точке для правильного удара при том или ином способе подачи. Они устроены так, что после удара мяч летит в заданном направлении. Держатели можно использовать и при обучении блокированию. Они позволяют приступить к обучению блокированию гораздо раньше, чем занимающиеся овладеют навыками нападающего удара. Пробелы в блокировании во многом объясняются тем, что блокированию начинают учить относительно поздно.

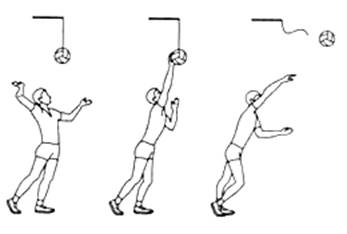

Рис. 15. Подача по мячу в держателе

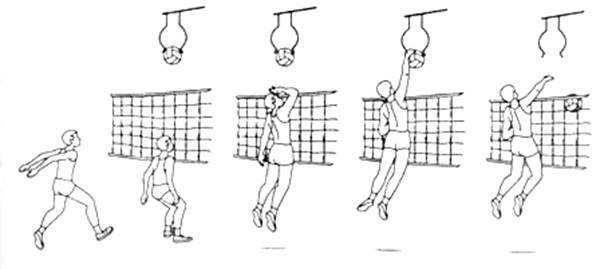

Рис.16. Прямой нападающий удар по мячу, установленному в держателе

Мяч на резиновых амортизаторах предназначен для совершенствования техники и развития необходимых физических качеств. Приспособление крепится в углах спортивного зала. От мяча к полу идет прочный шнур, с помощью которого устанавливается нужная высота мяча и исключаются его колебания после удара.

Мишени применяют для тренировки точной подачи и нападающего удара. Ставят их на волейбольной площадке в различных зонах. Задача состоит в том, чтобы поразить мишень мячом при подаче или нападающем ударе.

Для совершенствования навыков нападающего удара используют устройства, имитирующие одиночный и групповой блок, различный по высоте, плотности и т. д. Закрепленный под определенным углом, «блок» обеспечивает постоянный отскок мяча, что дает возможность совершенствовать навыки страховки своих нападающих игроков.

При обучении блокированию применяют подвесные мячи, ласты на кисти рук, держатели мяча, блокировочную подставку, имитатор блока.

Подвесные мячи крепят на тросе над волейбольной сеткой – один в центре, два других на расстоянии 1 – 1,5 м. от него. Вначале игрок имитирует блок у одного мяча, затем у двух соседних и, наконец, последовательно во всех зонах после перемещения. Затем имитируется групповой блок: вдвоем у крайних мячей и тройной в центре.

Ласты изготавливаются из поролона с приспособлением для укрепления на кистях (можно пришить к пластинам перчатки).

Блокировочная подставка изготавливается из дерева. Ширина ее 50 – 60 см., высота должна обеспечивать положение ладоней над сеткой как при блокировании, но стоя на подставке. Применение подставки дает возможность облегчить условия для блокирования при усложнении нападающих действий. Обучающий эффект здесь гораздо выше, чем тогда, когда игрок осваивает это во время кратковременной полетной фазы при прыжке. Сочетая блокирование на подставке и без нее, можно добиться существенного повышения уровня навыков блокирования, особенно индивидуального, «ловящего».

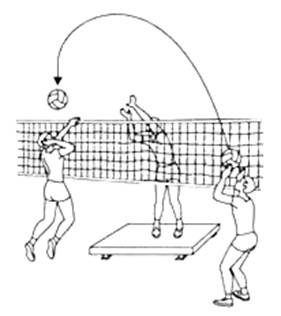

Рис. 17. Блокирование, стоя на подставке

Для выработки точности передач можно применить раму из двух стоек, укрепленных внизу на крестовинах и соединенных вверху планкой. Рама может быть шириной 1 – 1,5 м. и высотой 2 – 3 м. Эту раму используют и для совершенствования навыков точной подачи мяча. Для этого рама устанавливается около сетки.

ГЛАВА 3. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

3.1. Общая физическая подготовка (ОФП)

Основной задачей ОФП спортсменов является повышение работоспособности организма в целом. Данная подготовка может проводиться в самых разнообразных условиях: на стадионе, в гимнастическом зале, в лесу, в парке. Многие упражнения можно выполнять без специального оборудования мест занятий, используя гимнастические снаряды, различные отягощения, природные материалы и др.

Основными средствами ОФП волейболистов являются широкий круг общеразвивающих упражнений из других видов спорта: кроссовый бег и другие разновидности бега, упражнения с отягощениями, гимнастические упражнения и акробатика, спортивные и подвижные игры, плавание, лыжный бег и др.

Выбор этих средств не случаен. Эти упражнения тотальны по своему воздействию, заставляют активно работать все органы и системы, что укрепляет всю мускулатуру, сердечнососудистую систему, улучшает возможности органов дыхания, повышает общий обмен веществ в организме.

ОФП проводится на первом этапе подготовительного периода, в небольших объемах – на специально подготовительном этапе и как средство активного отдыха на предсоревновательном этапе и в соревновательном периоде.

В группах занимающихся волейболом, где отсутствует четко выраженная периодизация (команды коллективов физкультуры, вузов, спортивных клубов и др.) в начале годичного цикла подготовки проводится базовая подготовка (ОФП) с постепенным переходом к СФП. В период соревнований виды подготовки чередуются.

3.2. Специальная физическая подготовка (СФП)

Специальная физическая подготовка является средством специализированного развития физических качеств. Задачи ее более узки и более специфичны:

1. Развитие взрывной силы мышц ног, плечевого пояса, туловища; быстроты перемещения и сложной реакции; скоростной, прыжковой, игровой выносливости; акробатической и прыжковой ловкости, гибкости.

2. Совершенствование функциональных возможностей организма спортсменов.

3. Повышение психологической подготовленности.

4. Создание условий для восстановления организма после тренировочных и соревновательных нагрузок.

Основными средствами СФП являются: соревновательное упражнение «своего» вида спорта, а также подготовительные упражнения, сходные по своей двигательной структуре и характеру нервно-мышечных усилий с движениями специализируемого упражнения. С помощью таких упражнений решаются две задачи: совершенствуются технические приемы и развиваются специальные физические качества.

Специальная физическая подготовка в основном, имеет место в годичном цикле подготовки на специально-подготовительном, этапе.

3.3. Развитие физических качеств

Общая сила. Ни одно физическое упражнение не мыслимо без проявления силы. Сила мышц в значительной мере определяет быстроту движения и способствует проявлению выносливости и ловкости.

Общая силовая подготовленность волейболистов характеризуется комплексным развитием силы мышц и мышечных групп. Она приобретается посредством выполнения разнообразных физических упражнений в процессе ОФП и является фундаментом для специальной силовой подготовки. Правильный подбор упражнений должен обеспечивать пропорциональное развитие всех участвующих в соревновательном движении мышц или мышечных групп. Характерная черта развития силы – возможность избирательного воздействия на отдельные мышечные группы. Применяя упражнения с отягощениями, необходимо учитывать уровень подготовленности спортсменов, их самочувствие в день тренировки, и нагрузка должна быть строго индивидуальна.

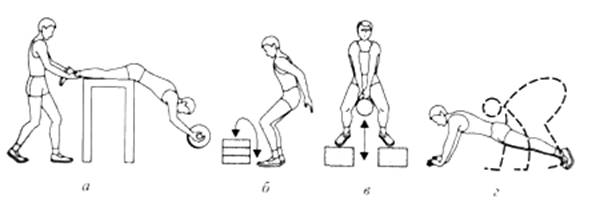

Рис. 18. Упражнения специальной физической подготовки.

Взрывная сила. Выполнение большинства технических приемов в волейболе (подачи, нападающие удары и др.) требует проявления взрывной силы. Поэтому, специальная силовая подготовка волейболиста должна быть направлена, прежде всего, на развитие скоростно-силовых способностей спортсменов.

Эффект скоростно-силовой тренировки зависит от оптимального возбуждения ЦНС, количества мышечных волокон, принимающих импульсы; расхода энергии при растягивании – сокращении мышц. Поэтому интервалы отдыха между сериями должны быть такими, чтобы восстанавливалась работоспособность организма спортсменов.

При развитии взрывной силы можно применять незначительные по весу отягощения, поскольку чрезмерное увлечение отягощениями сдерживает прирост специальной силовой подготовленности, т. к. в этом случае нагрузка переносится на неспецифические мышечные группы. Вес отягощения должен составлять 10 – 40 % от веса спортсмена.

В специальной силовой тренировке должен применяться тот режим работы, который соответствует режиму функционирования мышц в игре, с тем, чтобы обеспечивать морфологические и биохимические адаптации (локально-направленное воздействие нагрузки). Упражнения должны выполняться с высокой скоростью сокращения мышц.

Скоростно-силовые способности совершенствуются на базе общей силовой подготовленности.

Наиболее приемлемыми для силовой подготовки являются:

- упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжковые упражнения и др.);

- упражнения с партнером (приседания, перетягивания и др.);

- упражнения с отягощениями (с гирями, штангой, гантелями и др.);

- основные и имитационные упражнения с небольшими отягощениями (в тренировочном жилете, с манжетами на кистях, бедрах и т. д.).

Примерные упражнения

для развития силы мышц рук и плечевого пояса.

1) сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (варианты: одна кисть на другой; с поочередным сгибанием рук; с опорой на одну руку; с поочередным подниманием ног; с хлопком ладонями в момент отталкивания; с опорой на пальцы);

2) передвижение на руках «отпрыгиванием», ноги поддерживает партнер;

3) броски набивных мячей одной и двумя руками с разбега, с места, сидя на полу и т. д;

4) жим штанги (варианты: с одновременным поворотом туловища; из-за головы; обратным или разноименным хватом; узким хватом);

5) вырывание штанги;

6) стоя на резиновом амортизаторе, сгибание рук в локтях до груди (варианты: поднимание рук вперед-вверх, круговые вращения руками);

7) ударное движение руки при нападающем ударе на блочном устройстве или с резиновым амортизатором.

Примерные упражнения для развития силы мышц туловища.

1) лежа на спине руки за головой – поднять (резко) туловище, с наклоном вперед до касания локтями пола;

2) то же, руки в стороны ладонями низ, ноги вместе, прямые – поднять ноги вверх и опустить их вправо, затем влево;

3) партнер держит разведенные ноги за бедра, второй прогибается назад (руки за головой) и наклоняется вперед (вариант: с поворотом туловища в стороны);

4) поворот туловища со штангой на плечах с наклоном в сторону, вперед (вариант: сидя);

5) штанга на полу с боку – поднять на грудь опустить с другой стороны;

6) лежа на бедрах на скамейке, ступнями зацепиться за рейку, руки за головой – рывком прогнуться назад с поворотом туловища;

7) «футбольный» удар головой по мячу в прыжке.

Примерные упражнения для развития силы мышц ног

1) бег по лестнице (крутым склонам) вверх и вниз;

2) приседания на одной ноге;

3) перетягивание и отталкивание партнера;

4) «петушиный» бой (оба партнера прыгая на одной ноге, толкаются плечами);

5) ходьба глубокими выпадами со штангой на плечах;

6) пружинистая ходьба на носках со штангой на плечах;

7) приседания со штангой на плечах (полуприсед; медленный присед);

8) выпрыгивание со штангой на плечах;

9) в выпаде в сторону – перенос тяжести тела со штангой на плечах с одной ноги на другую;

10) перенос партнера на плечах (спине);

Примерные упражнения для развития прыгучести

1) прыжки с места, с разбега, доставая баскетбольный щит, кольцо;

2) прыжки из глубокого приседа;

3) прыжки с разбега с доставанием метрической разметки возможно выше;

4) прыжки со скакалкой на двух ногах (варианты: с ноги на ногу; с продвижением вперед; на одной ноге; в приседе; высоко поднимая бедра);

5) серийные прыжки вверх с места, с разбега с доставанием предмета;

6) прыжки с разбега с ударом по подвешенному мячу;

7) имитация нападающих ударов в прыжке с места и после разбега;

8) имитация блокирования на месте и после перемещения;

9) имитация блока, нападающего удара и т. д;

10) нападающие удары через сетку после разбега с различных по траектории вторых передач.

Рис. 19. Развитие прыгучести в сочетании с совершенствованием техники

нападающего удара

Общая быстрота. Быстрота – способность спортсмена выполнять двигательные действия быстро. Для развития быстроты применяются общеразвивающие упражнения «на быстроту» (передвижения прыжками, скачками; рывки, прыжки, метания; спортивные игры на площадке малых размеров; старты и спринтерские ускорения, бег за лидером и др.). На базе «общей» быстроты развивается быстрота, специфичная для игры в волейбол.

Специальная быстрота. Быстрота волейболиста – это способность максимально быстро оценить обстановку на площадке, принять решение, переместиться к месту встречи с мячом и выполнить технико-тактические действия в защите и нападении в минимальный для определенных условий отрезок времени. При развитии быстроты необходимо учитывать следующие требования:

- упражнения выполнять после хорошей разминки и в первой половине тренировочного занятия (на фоне утомления развивается не быстрота, а выносливость);

- техника упражнений «на быстроту» должна быть освоена так, чтобы спортсмен направлял усилия не на способ, а на скорость выполнения;

- длительность одного повторения упражнения должна быть такой, при которой оно выполняется без снижения предельной скорости (10 – 15 с);

- число повторений должно быть таким, при котором оно каждый раз выполняется без снижения скорости (обычно 5 – 7 раз);

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |