8. Удаленный или дисквалифицированный игрок должен быть заменен по правилам замены. Если это невозможно, то команда объявляется НЕПОЛНОЙ.

9. Замена считается неправомерной, если нарушены правила замены.

10. Когда команда провела неправомерную замену и игра была возобновлена, должна осуществиться следующая процедура:

· команда наказывается очком и проигрышем розыгрыша;

· замена исправляется;

· очки, набранные провинившейся командой после совершения ошибки, аннулируются. Очки, набранные соперником, сохраняются.

Задержки игры

Неправильные действия команды, которые затягивают возобновление игры, являются задержкой и, среди прочих, включают:

· затягивание замены;

· затягивание других игровых перерывов после получения указания возобновить игру;

· запрос неправомерной замены;

· повторение неправильного запроса;

· задержка игры членом команды.

Санкции за задержки:

1. Первая задержка в матче членом команды несет санкцию «Предупреждение за задержку».

2. Вторая и последующие задержки любого вида любым членом команды в одном матче являются ошибкой и влекут наложение санкции «Замечание за задержку»: очко и подача соперника.

3. Санкции за задержку, наложенные до или между партиями, применяются в следующей партии.

Смена площадок

1. После каждой партии команды меняются площадками, за исключением решающей партии.

2. В решающей партии, как только лидирующая команда набирает 8 очков, команды без задержек меняются площадками и расстановка игроков остается прежней.

Игрок Либеро

1. Каждая команда имеет право назначить из состава игроков до 2 специализированных защитных игроков: Либеро.

2. Игрок Либеро не может быть ни капитаном команды, ни игровым капитаном, выполняя в то же время функции Либеро.

3. Игроки Либеро должны носить форму, футболка которой, по меньшей мере, должна контрастировать с цветом футболок других игроков команды.

4. Либеро разрешается замещать любого игрока на задней линии.

5. Он ограничен играть как игрок задней линии, и ему не разрешено завершать атакующий удар из любого места (включая игровую площадку и свободную зону), если в момент контакта мяч находится полностью выше верхнего края сетки.

6. Он не может подавать, блокировать или пытаться блокировать.

7. Игрок не может завершить атакующий удар по мячу, находящемуся выше верхнего края сетки, если мяч направляется пальцами сверху Либеро, находящимся в своей передней зоне. Мяч может быть атакован свободно, если Либеро делает это же действие за пределами своей свободной зоны.

8. Либеро может быть замещен только тем игроком, которого заместил он.

9. Замещения могут происходить только когда мяч находится вне игры и до свистка на подачу.

10. Либеро и замещаемый им игрок могут выходить на площадку и покидать ее только через «Зону замещения Либеро».

11. В случае травмы резервного Либеро тренер может назначить в качестве нового Либеро на оставшуюся часть матча любого игрока, который не находился на площадке в момент переназначения. Капитан команды может передать свои полномочия, чтобы быть переназначенным в качестве Либеро, если это запрошено тренером.

1.4. Поведение участников, судейская бригада и процедуры

1. Участники должны знать «Официальные волейбольные правила» и соблюдать их.

2. Участники должны по-спортивному принимать решения судей, без их обсуждения. В случае сомнения, пояснения могут быть запрошены только через игрового капитана

3. Участники должны воздерживаться от действий или позиций, имеющих целью повлиять на решения судей или скрыть ошибки, совершенные их командой.

4. Участники должны вести себя уважительно и вежливо в духе ЧЕСТНОЙ ИГРЫ, не только по отношению к судьям, но также по отношению к другим официальным лицам, сопернику, партнерам и зрителям.

5. Общение между членами команды в течение матча разрешено.

Неправильное поведение, приводящее к санкциям

1. Грубое поведение: действие вопреки хорошему тону или нормам морали, или любое действие, выражающее презрение.

2. Оскорбительное поведение: клеветнические или оскорбительные слова или жесты.

3. Агрессия: фактическое физическое нападение или агрессивное, угрожающее поведение.

Шкала санкций

В соответствии с решением первого судьи и в зависимости от серьезности проступка применяются и записываются в протокол следующие санкции: замечание, удаление или дисквалификация.

Замечание: первое грубое поведение в матче любого члена команды наказывается очком и подачей соперника.

Удаление: член команды, на которого наложена санкция удаление, не должен участвовать в игре в оставшуюся часть партии, но должен остаться сидеть на месте для удаленных без других последствий.

Удаленный тренер теряет свое право вмешиваться в ход партии и должен остаться сидеть на месте для удаленных.

Первое оскорбительное поведение члена команды наказывается удалением без других последствий. Второе грубое поведение в одном матче одного и того же члена команды наказывается удалением без других последствий.

Дисквалификация: за первый случай физического нападения или угрожающей агрессии налагается санкция дисквалификация без других последствий. Второе оскорбительное поведение в одном матче одного и того же члена команды наказывается дисквалификацией без других последствий.

Третье грубое поведение в матче одного и того же члена команды наказывается дисквалификацией без других последствий.

Член команды, на которого наложена санкция дисквалификация, должен покинуть Контрольную Зону Соревнований до конца матча без других последствий.

Карточки для санкций

Предупреждение дается устно или жестом, но без карточки. При замечание показывается желтая карточка. При удаление игрока судья показывает красную карточку. При дисквалификация предъявляется желтая + красная карточки (вместе).

Судьи, их обязанности

Судейская бригада на матч состоит из следующих официальных лиц:

· первый судья;

· второй судья;

· секретарь;

· четыре (два) линейных.

Процедуры

1. Только первый и второй судьи могут давать свисток во время матча.

2. Первый судья дает сигнал на подачу, которой начинает розыгрыш.

3. Первый и второй судьи дают сигнал об окончании розыгрыша, при условии, что они уверены в совершении ошибки и определили ее характер.

4. Немедленно после свистка судьи он должен показать официальными жестами:

· команду, которая будет подавать;

· характер ошибки;

· игрока, совершившего ошибку (при необходимости).

Первый судья

Первый судья выполняет свои функции сидя или стоя на судейской вышке, расположенной у одного из концов сетки.

1. Первый судья руководит матчем от начала до конца. Он имеет власть над всеми членами судейского корпуса и членами команд.

Во время матча решения первого судьи являются окончательными. Он

имеет право отменять решения других членов судейского корпуса,

если замечено, что они ошибочны. Он может даже заменить члена

судейского корпуса, который не выполняет правильно свои

обязанности.

2. Первый судья имеет право решать любые вопросы, касающиеся игры, включая и те, которые не предусмотрены в Правилах.

3. Первый судья не должен допустить каких-либо обсуждений его решений. Однако, по просьбе игрового капитана, первый судья должен дать пояснения применения или интерпретации Правил, на которых он обосновал свое решение.

4. Первый судья отвечает за определение до и во время матча соответствия оборудования и условий игрового поля игровым требованиям.

Перед началом матча:

· проверяет состояние игрового поля, мячи и другое оборудование;

· проводит жеребьевку с капитанами команд;

· контролирует разминку команд.

Во время матча первый судья имеет право:

· предупреждать команды;

· налагать санкции за неправильное поведение и задержки;

· принимать решения об:

а) ошибках подающего и в расстановке подающей команды, включая заслон;

б) ошибках в игре с мячом;

в) ошибках над сеткой и у ее верхней части;

г) ошибках при атакующем ударе Либеро и игроков задней линии;

д) завершенном атакующем ударе, выполненном игроком по мячу, находящемуся выше сетки, направленному пальцами сверху игроком Либеро, находящимся в своей передней зоне;

е) полном пересечении мячом нижней площади под сеткой;

ж) состоявшемся блоке игрока задней линии или попытка блока игроком Либеро.

5. По окончании матча он проверяет протокол и подписывает его.

Второй судья

Второй судья выполняет свои функции стоя за пределами игровой площадки около стойки на противоположной стороне от первого судьи, лицом в его сторону.

1. Является помощником первого судьи, но имеет также свою собственную сферу полномочий. Если первый судья оказывается не в состоянии продолжить выполнение своих обязанностей, второй судья может заменить первого судью.

2. Может, без свистка, показывать ошибки, не относящиеся к его сфере полномочий, но не может настаивать на их принятии первым судьей.

3. Контролирует работу секретаря.

4. Наблюдает за членами команд, находящимися на скамейке, и сообщает об их неправильном поведении первому судье.

5. Разрешает перерывы, контролирует их продолжительность и отклоняет неправильные запросы.

6. Контролирует количество тайм-аутов и замен, использованных каждой командой, и сообщает первому судье и тренеру, имеющему к этому отношение, о втором тайм-ауте и о 5-й, и 6-й заменах.

7. В случае травмы игрока второй судья разрешает исключительную замену или предоставляет 3 минуты времени для восстановления.

8. Наблюдает за членами команды в местах для удаленных и сообщает об их неправильном поведении первому судье.

9. В начале каждой партии, после смены площадок в решающей партии и при необходимости, он проверяет соответствие действительных позиций игроков на площадке с записью в карточках расстановки.

10. Во время матча второй судья принимает решение, дает свисток и показывает жестом:

· переход на площадку и в пространство соперника под сеткой;

· ошибки в расстановке принимающей команды;

· ошибочный контакт игрока с сеткой или с антенной на его стороне площадки;

· состоявшийся блок игроков задней линии или попытку блока игрока Либеро, или ошибку при атакующем ударе игроков задней линии или Либеро;

· контакт мяча с посторонним предметом;

· контакт мяча с полом, когда первый судья не находится в позиции, позволяющей увидеть этот момент;

· мяч, который пересекает сетку на площадку соперника, находясь полностью или частично за пределами площади перехода, или касается антенны на его стороне площадки.

11. По окончании матча он подписывает протокол.

Секретарь

Секретарь выполняет свои обязанности, сидя за столиком секретаря на противоположной от первого судьи стороне площадки лицом к нему.

1. Перед матчем и партией секретарь:

· записывает в протокол данные о матче и командах и получает подписи капитанов и тренеров;

· записывает стартовую расстановку каждой команды с карточки расстановки.

2. Во время матча секретарь:

· записывает набранные очки;

· контролирует очередность подач каждой команды и немедленно после удара на подаче указывает судьям на ее нарушение;

· контролирует количество замен и тайм-аутов, запрашиваемых каждой командой, и извещает второго судью об их количестве;

· уведомляет судей о запросе перерыва, который не является правильным;

· извещает судей об окончании партий и о наборе 8-го очка в решающей (5-й) партии;

· записывает любые санкции и неправильные запросы, все другие события по указанию второго судьи, в т. ч. исключительные замены, время для восстановления, продолжительные перерывы, внешнюю помеху и др.;

· контролирует интервалы между партиями.

3. В конце матча секретарь:

· записывает окончательный результат;

· в случае протеста, с предварительного разрешения первого судьи, записывает или разрешает капитану команды записать в протокол изложение опротестовываемого момента;

· подписывает протокол и получает подписи капитанов команд и затем судей.

Линейные

Если используются только двое линейных, то они стоят в углах площадки, ближайших к правой руке каждого судьи, по диагонали в 1-2 м. от углов. Каждый из них контролирует обе – боковую и лицевую – линии на его стороне.

Линейные выполняют свои обязанности, используя флаги (40х40 см.), чтобы показать:

· мяч «в площадке» и «за» всегда, когда мяч приземляется около их линии (линий);

· касание мяча, ушедшего «за» от команды, принимающей мяч;

· мяч, касающийся антенны, мяч после подачи пересекающий сетку за пределами площади перехода и т. п.;

· заступ любого игрока (исключая подающего) за свою площадку в момент удара на подаче;

· заступ подающего;

· любой контакт с антенной на их стороне площадки любого игрока во время его игрового действия с мячом или когда это мешает игре;

· мяч, пересекающий сетку за пределами площади перехода на площадку соперника или касающийся антенны на его стороне площадки.

По просьбе первого судьи линейный должен повторить свой сигнал.

Глава 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

2.1. Методика и этапы обучения игры в волейбол

Техническая подготовка – это педагогический процесс, направленный на совершенное овладение приемами игры и обеспечивающий надежность игровых действий волейболистов.

Совершенное овладение техникой игры – одна из центральных задач подготовки волейболистов, так как:

1. Исполнение технических приемов в волейболе исключительно сложно.

2. Игрок не владеет мячом во временном измерении. Волейболист не ловит, не держит, не останавливает, не ведет мяч, как это происходит в футболе, ручном мяче, баскетболе. Он одномоментно касается мяча и в доли секунды должен выполнить сложнейшие двигательные задачи.

Например, (по разным источникам) время контакта с мячом:

- при подаче 0,08 сек;

- при приеме подачи и нападающего удара в защите 0,02-0,05 сек;

- при передаче мяча (пасе на удар) 0, 025-0,03 сек – амортизация мяча,

0,25-0,3 сек – сопровождение мяча;

- при ударе 0,04 сек.

То есть, за исключением передачи на удар (паса), все технические действия являются ударными. К тому же – удар, блок, подача в прыжке, передача в прыжке выполняются в безопорном положении, что требует от игрока точного ощущения времени и дифференцирования усилий.

Каждая техническая ошибка (подача в аут, удар в сетку, «захват» мяча при передаче, «бросок» при обманном ударе и другие технические ошибки) караются проигрышем очка. Поэтому, овладеть высокой техникой исполнения приемов игры – основное требование к игрокам команды. Процесс этот сложный, требует длительного времени, поэтому специализированные занятия по технической подготовке занимают большое место на всем протяжении многолетней подготовки.

Чтобы техническая подготовка на начальном этапе проходила успешно, необходимо учитывать, во-первых, что волейболисты должны овладеть рациональной, наиболее целесообразной техникой, во-вторых, что эта техника должна быть доступной для занимающихся, т. е. соответствовала их возможностям.

Техника волейбола включает в себя стойки и перемещения, подачи и прием мяча, передачи, нападающие удары и блокирование. Хотя структура отдельных технических приемов кажется довольно простой, эффективное применение их в игре связано с определенными трудностями:

- кратковременность касания мяча, вследствие чего невозможно исправить ошибку;

- малая площадь соприкосновения с мячом усложняет достижение точности выполнения приема;

- три касания мяча требуют высокой точности исполнения и целенаправленности.

Поэтому овладение рациональной техникой игры будет успешным, если в тренировочном процессе используются:

а) принцип постепенности при обучении технике игры (не закрепив один двигательный навык, не переходить к другому);

б) целенаправленная физическая подготовка, как основа для образования двигательных навыков;

в) знание причин возникновения ошибок при обучении и совершенствовании техники игры и исправление этих ошибок;

г) подводящие упражнения, тренажеры, обучающие устройства, которые делают технику движений доступной без искажения ее сущности.

Обучение техническим приемам волейбола рациональнее проводить в такой последовательности:

1. Развитие специальных физических способностей, звеньев опорно-двигательного аппарата и тех групп мышц, которые несут основную нагрузку при выполнении изучаемого приема (подготовительные и общеразвивающие упражнения).

2. Овладение движениями, составляющими прием (подводящие упражнения). Например, в нападающем ударе это вертикальный взлет при отталкивании обеими ногами, разбег в три шага, заключительное движение удара по мячу.

3. Соединение движений в целостный акт упражнения по технике. Например, в нападающем ударе это прыжок с разбега, удар по мячу в прыжке (мяч в статическом положении) вначале с места, затем с разбега; нападающий удар по движущемуся по заданной траектории мячу; нападающий удар с передачи в целом.

4. Умение целесообразно применять технические приемы и их способы в игре с учетом конкретной игровой обстановки (двусторонние игры и соревнования).

5. Обучение осуществляется посредством восприятия и переработки соответствующей информации. Для качественного изучения техники нужна точная информация.

Средства, с помощью которых решают задачи технической подготовки, весьма разнообразны. Ведущее место, естественно, занимают подводящие упражнения, упражнения по технике и двусторонняя игра. Техническая подготовка также тесно связана с физической подготовкой.

Методы, применяемые в процессе технической подготовки, удобнее рассматривать применительно к каждому этапу обучения.

Первый этап – создание представления о разучиваемом приеме. Здесь используют показ, объяснение и пробные попытки выполнить прием. Личный показ тренера дополняют демонстрации наглядных пособий (кинограмм, кинокольцовок, видеозаписей, схем, и т. п.). Объяснение должно быть образным и кратким. Обычно показ чередуют с объяснением. Пробные попытки формируют первые двигательные ощущения, которые имеют большое значение в создании правильного представления о разучиваемом движении.

Второй этап – разучивание приема в упрощенных условиях. Здесь используют:

1. Метод целостного обучения, при котором занимающиеся выполняют прием полностью. Его чаще всего применяют при разучивании несложных по структуре приемов.

2. Метод обучения по частям на основе подводящих упражнений. Прием разделяют на составные части, выделяя основное звено или то, что труднее всего дается занимающимся. По возможности надо быстрее подвести занимающихся к выполнению целостного движения. Успех обучения на этой стадии во многом зависит от правильного подбора подводящих упражнений; по своей структуре они должны быть близки к изучаемому приему, а по степени упрощения соответствовать возможностям занимающихся.

3. Методы управления. К ним относятся команда, распоряжение, световое и звуковое лидирование (ритм шагов в нападающем ударе), зрительные и звуковые сигналы, зрительные ориентиры (направление разбега при нападающем ударе, место отталкивания при блокировании и т. п.).

4. Методы двигательной наглядности. Сюда входит непосредственная помощь преподавателя занимающемуся, а также применение специального оборудования (обучающее устройство, тренажеры и т. п.).

5. Методы информации. Очень важно довести до сведения занимающихся результаты технического приема (зажигание лампочки или звуковой сигнал при ошибочной передаче, сила удара по мячу, точность попадания мяча при подаче, передаче, нападающих ударах и др.).

Третий этап – изучение приема в усложненных условиях. Здесь используют:

1. Метод упражнения. Только многократное повторение обеспечивает становление и закрепление навыков и знаний, стабильность и надежность техники. Повторность предполагает изменение условий (вариативность и постепенное усложнение) с целью формирования гибкого навыка.

2. Применение усложнений (введение нескольких мячей, усиление сопротивления на блоке, увеличение числа действий в единицу времени, быстрые переключения и т. п.).

3. Выполнение приемов игры на фоне утомления (в конце занятия, после интенсивных упражнений).

4. Игровой и соревновательный методы.

5. Метод сопряженных воздействий. Он позволяет одновременно решать задачи совершенствования техники и развития физических качеств, а также задачи технической подготовки и формирования тактических умений.

6. Круговая тренировка (совершенствование отдельных частей и приема в целом).

Четвертый этап – закрепление приема в игре.

1. Анализ выполненных движений (приемов техники). Для этого

используют различные виды записи игры (графические, видеозапись).

2. Специальные задания в учебной игре, тесно связанные с задачами,

которые решаются в данном занятии (серии занятий) по технической

подготовке. Более высокой ступенью здесь являются задания-установки

в контрольных играх.

Игровой метод. Проведение усложненных заданий по выполнению

отдельных технических приемов или их сочетаний в виде игры (например, подачи на точность попадания мячом в мишени на площадке, «окна» над сеткой, «страховка» нападающих в упражнении с двойной (дополнительной) сеткой и т. п.).

Соревновательный метод. Выполнение сложных заданий по технике в

форме соревнования отдельных игроков или групп (команд) между собой. Учитывают количественные показатели, качественные или интегральные (количественные и качественные).

На всех стадиях обучения технике необходимо исправлять ошибки сразу же после их возникновения. Чем раньше приступают к исправлению ошибок в технике, тем больше вероятность успеха в овладении рациональной техникой.

Типичными причинами возникновения ошибок при обучении технике игры в волейбол являются:

а) недостатки в развитии физических качеств (ловкости, быстроты, силы);

б) спортсмен неправильно представляет движение в техническом приеме;

в) волейболист неверно ощущает мышечные восприятия;

г) нет анатомических предпосылок для изучения того или иного приема;

д) несистематическое посещение занятий, в результате чего двигательный навык не стабилизируется;

е) спортсмен мало соревнуется, и поэтому нет стабилизации технических приемов.

Зная типичные ошибки и причины их возникновения можно сформулировать основные методические приемы их исправления:

- ясное понимание занимающимся принципиальных основ техники движений;

- создание условий, в которых неправильное выполнение движения невозможно;

- направленное прочувствование движений с внешней помощью;

- избирательные упражнения в отдельных компонентах движения;

- сопоставление ошибочного и правильного выполнения приема (словесное объяснение, видеозапись, плакаты и т. п.).

Закрепление техники и ее дальнейшее совершенствование будут проходить тем успешнее, чем качественнее будут исправляться ошибки, допускаемые занимающимися. Определять причины ошибок следует совместно с учеником. Сначала исправляются основные ошибки, так как второстепенные нередко являются производными от основных.

Следует отметить, что ошибки, допускаемые занимающимся, нередко являются результатом неправильных действий самого тренера (недооценка значения подготовки спортсмена к активному восприятию показа и объяснения; некачественный показ, затянутые объяснения; недоведение до сознания занимающегося ошибок при выполнении им упражнения; отсутствие индивидуального подхода и др.).

По целевому признаку организации действий техника игры делится на технику нападения и технику защиты.

2.2. Техника нападения

Техника нападения включает в себя технику перемещений (стойки и разновидности перемещений) и технику владения мячом (подачи, передачи для нападающего удара, нападающие удары и перебивания).

Стойки – приобретение готовности к перемещению и выхода в исходное положение для выполнения технического приема. Виды стоек: высокая, средняя и низкая. В зависимости от предстоящих игровых действий игрок выполняет стойку, рациональную для определенного вида деятельности. Для стоек характерно следующее положение: одна нога впереди, другая чуть сзади, туловище слегка наклонено вперед, руки согнуты в локтевых суставах, ладони на уровне пояса, ноги переступают.

Типичные ошибки в стартовых стойках при подготовке к перемещению:

1. ноги выпрямлены в коленях;

2. ноги излишне согнуты в коленях;

3. ступни стоят узко или излишне широко;

4. одна нога значительно впереди;

5. нет наклона туловища при старте (пятки прижаты к полу);

6. излишний наклон туловища при старте;

7. при подготовке к выходу под мяч опущены руки;

8. игрок готовится статично или напряженно;

9. игрок готовится суетливо.

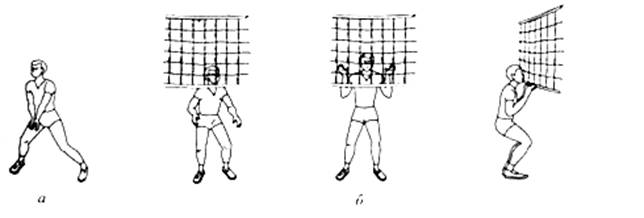

Рис.2. Стойки и исходные положения для приема подачи (а), для блокирования (б)

Перемещения – выбор места для выполнения технического приема. Виды перемещений: шаг обычный (вперед, назад); приставные шаги вправо, влево; скрестные шаги (вправо, влево); бег обычный; скачок; выпад; прыжок (толчком одной-двумя ногами, с разбега, с места, с поворотом – без поворота туловища). Все виды перемещений объединяет плавность и мягкость их выполнения, что достигается благодаря неполному выпрямлению ног в коленных суставах и отсутствию маховых движений рук.

Подготовительные упражнения для развития быстроты перемещения

1. бег на 10-30 м с максимальной скоростью: лицом вперед, боком

(правым, левым) вперед, скрестным шагом, спиной вперед;

2. ускорения во время бега различными способами в пределах границ

площадки: от лицевой линии до линии нападения, с середины

площадки до сетки, по диагонали площадки и т. п;

3. бег различными способами с изменением направления (обегание стоек, набивных мячей, занимающихся в колонне);

4. бег с остановками и ускорениями с места по прямой и с изменением направления под углом и на обратное;

5. то же, но в пределах волейбольной площадки. Например, бег из-за лицевой линии к сетке, остановка, бег спиной вперед до линии нападения (под углом) остановка и бег вперед к сетке, остановка и т. д. до боковой линии. После этого бег от линии нападения до лицевой линии правым боком вперед, обратно – левым боком и т. д. до боковой линии;

6. бег в колонне вдоль границ площадки, последний делает ускорение, обгоняя колонну и встает во главе ее, за ним ускоряется следующий и т. д;

7. по зрительному сигналу бег 10-15 м из различных исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз (по отношению к стартовой линии волейболист принимает различные положения), стойка на лопатках;

8. «челночный бег», отрезки 5 и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м);

9. «челночный бег», но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а потом – спиной вперед и т. д;

10. по принципу «челночного бега» передвижение приставными шагами;

11. различные эстафеты, где включаются перемещения различными способами, остановки и изменение направления движения, прыжки и т. д.

Примерные упражнения для обучения

1. в стойке, приставные шаги вправо, влево (шагом вперед, назад);

2. в стойке, скрестные шаги вправо, влево;

3. в стойке двойной шаг вперед, назад;

4. скачок вперед, назад в стойку;

5. от линии нападения двойным шагом (скачком) остановиться у сетки и поворот в стойку;

6. по лицевой линии бег из зоны 1 в зону 6, остановка, поворот к сетке в стойку;

7. в стойке перемещения по периметру площадки лицом к сетке;

8. перемещения по зонам площадки с остановками в стойке;

9. то же, но из стойки прыжок вверх;

10. челночный бег от линии нападения лицом вперед до сетки, остановка в стойке, прыжок вверх – перемещение назад спиной вперед до линии нападения, остановка в стойке, прыжок вверх и т. д;

11. бег лицом вперед к сетке до линии нападения, боком – до сетки, другим боком до линии нападения другой стороны площадки и спиной вперед до лицевой линии ( на рубежах – остановка и стойка);

12. в стойке перемещения по сигналу тренера в стороны, вперед, назад, прыжок;

13. ловля мяча руками (мяч набрасывает тренер не точно на игрока) после перемещения и остановки в стойке;

14. сочетание различных способов перемещений с остановками и принятием стоек.

Типичные ошибки при перемещениях и остановках

1. низкая скорость перемещения;

2. недостаточное количество шагов;

3. низкая частота бега;

4. излишне широкие шаги;

5. перемещение в высокой стойке;

6. неточный выход под мяч;

7. нет остановки;

8. нет поворота в направлении передачи.

Передача мяча сверху двумя руками

Передача сверху – один из важнейших, точных технических приемов. Их, условно, можно разделить на первые и вторые. Первые передачи – передачи после приема мяча и перекидки, когда мяч на сторону обороняющейся команды переходит с небольшой скоростью, а вторые передачи предназначены для подготовки нападающего удара. Верхняя передача мяча двумя руками может выполняться как в опорном положении, так и в прыжке.

Передача вперед с опоры – исходное положение: туловище вертикально, ноги слегка согнуты в коленных и голеностопных суставах в зависимости от высоты траектории полета мяча; кисти рук перед лицом образуют «ковш», локти слегка разведены, большие и указательные пальцы почти соединены в треугольнике. Кисти и пальцы рук после тыльного сгибания, взаимодействуя с мячом, упруго и эластично выпрямляются вместе с разгибанием рук в локтевом суставе.

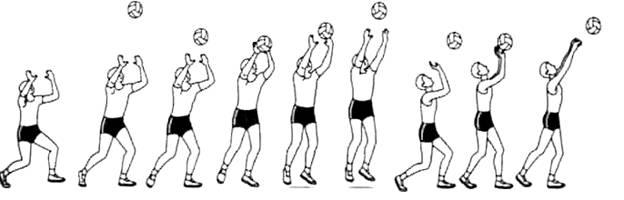

Рис. 3. Передача мяча сверху двумя руками вперед с опоры

Передача назад с опоры – руки подняты выше, чем в передаче вперед, тыльная сторона ладоней над головой, голова отклоняется назад. Передача осуществляется за счет вращения рук в плечевых суставах и движения туловища назад-вверх с помощью незначительного прогибания в поясничной части позвоночника.

Рис. 4. Передача мяча сверху двумя руками назад с опоры

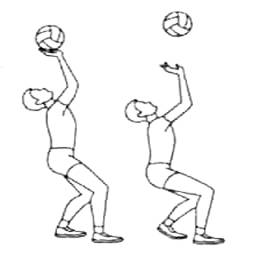

Передача вперед в прыжке – осуществляется с места и после перемещения. Руки выносятся во время взлета перед лицом несколько выше, чем при передаче в опорном положении. Встречное ударное движение характерно активной работой рук. Руки должны касаться мяча в высшей точке прыжка или в момент набора высоты. Передача мяча ближнему партнеру осуществляется за счет короткого движения кистей и пальцев рук.

Передача назад в прыжке – техника движений рук и туловища та же, что и при передачах назад с опоры.

Подготовительные упражнения

1. сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые

движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении

руки вперед, в стороны, вверх на месте и в сочетании с различными

перемещениями;

2. из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание и

разгибание рук при максимальном тыльном сгибании в

лучезапястных суставах (ладони на стене располагаются пальцами

вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние

до стены постепенно увеличивается). То же, но опираясь о стену

пальцами;

3. отталкивание ладонями и пальцами от стены одновременно двумя

руками и попеременно правой и левой рукой;

4. упор лежа: передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног

на месте. То же, но передвижение вправо и влево, одновременно

выполняя «приставные шаги» руками и ногами;

5. передвижение на руках, ноги удерживает партнер за голеностопные

суставы;

6. тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч

двумя руками у лица (движение напоминает заключительную фазу

при верхней передаче мяча в волейболе);

7. вращение набивного мяча вниз – назад – вверх – вперед, держа его

двумя руками перед собой;

8. многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед

и над собой) и ловля. Особо внимание уделить заключительному

движению кистями и пальцами;

9. броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки

волейболиста) н а дальность. Упражнение можно проводить в виде

соревнования;

10. многократные передачи баскетбольного (футбольного, набивного)

мяча о стену и ловля;

11. ведение баскетбольного мяча ударом о площадку;

12. упражнения для кистей рук с гантелями весом 1-1,5 кг;

13. упражнения с кистевым эспандером. Сжимание теннисного

(резинового) мяча;

14. многократные «волейбольные» передачи набивного, футбольного,

баскетбольного мяча в стену;

15. верхняя передача мяча на дальность с собственного подбрасывания;

передачи мяча в стену, отступая от нее на возможно большее расстояние;

16. скоростные передачи в стену на расстоянии 0,5-2 м.

Примерные упражнения для обучения

1. в стойке, имитация передачи;

2. в стойке, выталкивание мяча вперед - вверх, назад – вверх;

3. подбросить мяч вверх и поймать его в и. п. для выполнения передачи;

4. передача сверху двумя руками волейбольного мяча, подвешенного

на шнуре. Передача выполняется стоя на месте вперед-вверх, над

собой, назад;

5. то же, но после перемещения и остановки лицом к мячу и боком с

последующим поворотом лицом к мячу;

6. в парах – один набрасывает мяч, другой ловит его в и. п. выполнения

передачи;

7. то же, но наброс в сторону от игрока;

8. выталкивание мяча в баскетбольное кольцо или в мишень на стене;

9. подброс мяча над собой и передача партнеру (партнер ловит мяч в

и. п. для передачи);

10. в паре – один набрасывает мяч точно партнеру, тот выполняет

передачу;

11. то же, но наброс не точно;

12. то же, но с передачей в баскетбольное кольцо;

13. передача в стену, в парах, в тройках;

14. удар мячом в пол, после отскока переместиться под мяч и выполнить

передачу;

15. занимающиеся стоят в колонне по одному в зоне 6 на расстоянии 5-6 м

от сетки, преподаватель у сетки в зоне 4 (2). Преподаватель передачей

посылает мяч в зону 3, игрок, стоящий в колонне первым, бежит к

сетке, останавливается двойным шагом или скачком, поворачивается

лицом к преподавателю и верхней передачей направляет ему мяч.

16. занимающиеся стоят в колонне по одному лицом к преподавателю,

который передачей поочередно направляет мяч каждому.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |