При разучивании более или менее сложных движений, которые можно разделить на относительно самостоятельные части, освоение спортивной техники осуществляется по частям. В дальнейшем целостное выполнение двигательных действий приведет к интефации в единое целое ранее освоенных составляющих сложного упражнения.

При применении целостно-конструктивного и расчлененно-конструктивного методов большая роль отводится подводящим и имитационным упражнениям. В имитационных упражнениях сохраняется общая структура основных упражнений, однако при их выполнении обеспечиваются условия, облегчающие освоение двигательных действий.

Среди методов, направленных преимущественно на совершенствование физических качеств, выделяют две основные группы методов - непрерывные и интервальные. Непрерывные методы характеризуются однократным непрерывным выполнением тренировочной работы. Интервальные методы предусматривают выполнение упражнений как с регламентированными паузами, так и с непроизвольными паузами отдыха.

При использовании этих методов упражнения могут выполняться как в равномерном (стандартном), так и в переменном (вариативном) режиме. При равномерном режиме интенсивность работы является постоянной, при переменном - варьирующей. Интенсивность работы от упражнения к упражнению может возрастать (прогрессирующий вариант) или неоднократно изменяться (варьирующий вариант).

Непрерывные методы тренировки, применяемые в условиях равномерной и переменной работы, в основном используются для повышения аэробных возможностей, воспитания специальной выносливости к работе средней и большой длительности. В качестве примера можно привести греблю на дистанциях 5000 им с постоянной и переменной скоростью, бег на дистанциях 5000 им как с равномерной, так и с переменной интенсивностью. Указанные упражнения будут способствовать, как правило, повышению аэробной производительности спортсменов, развитию их выносливости к длительной работе, повышению ее экономичности.

Возможности непрерывных методов тренировки в условиях переменной работы значительно многообразнее. В зависимости от продолжительности частей упражнений, выполняемых с большей или меньшей интенсивностью, особенностей их сочетания, интенсивности работы при выполнении отдельных частей, можно добиться преимущественного воздействия на организм спортсмена в направлении повышения скоростных возможностей, развития различных компонентов выносливости, совершенствования частных способностей, определяющих уровень спортивных достижений в различных видах спорта.

В случае применения варьирующего варианта могут чередоваться части упражнения, выполняемые с различной интенсивностью или же с различной интенсивностью и изменяющейся Продолжительностью. Например, при пробегании на коньках дистанции 8000 м (20 кругов по 400 м) один круг проходится с результатом 45 с, следующий - свободно, с произвольной скоростью. Такая тренировочная работа будет способствовать воспитанию специальной выносливости, становлению соревновательной техники. Прогрессирующий вариант нагрузки связан с повышением интенсивности работы по мере выполнения упражнения, а нисходящий - с ее снижением. Так, проплывание дистанции 500 м (первый стометровый отрезок проплывается за 64 с, а каждый последующий - на 2 с быстрее, т. е. за 62, 60, 58 и 56 с) является примером применения прогрессирующего варианта. Примером нисходящего варианта является пробегание на лыжах 20 км (4 круга по 5 км) с результатами соответственно 20, 21, 22 и 23 мин.

Широко применяются в спортивной практике и интервальные методы тренировки (в том числе повторные и комбинированные). Выполнение серии упражнений одинаковой и разной продолжительности с постоянной и переменной интенсивностью и строго регламентированными паузами отдыха является типичным для данных методов. В качестве примеров можно привести типичные серии, направленные на совершенствование специальной выносливости: 10 х400; 10 х 1000 м - в беге и беге на коньках, в гребле. Примером варьирующего варианта могут служить серии для совершенствования спринтерских качеств в беге: 3x60 м с максимальной скоростью, отдых - 3-5 мин, 30 м - с ходу с максимальной скоростью, медленный бег - 200 м. Примером прогрессирующего варианта являются комплексы, предполагающие последовательное прохождение отрезков возрастающей длины (пробегание серии 400 м + 800 м + 1200 м + 2000 м) либо стандартной Длины при возрастающей скорости (шестикратное проплывание Дистанции 200 м с результатами - 2 мин 14 с; 2 мин 12 с; 2 мин 10 с; 2 мин 08 с; 2 мин 06 с; 2 мин 04 с). Нисходящий вариант предполагает обратное сочетание: последовательное выполнение упражнений уменьшающейся длины или выполнение упражнений одной и той же продолжительности с последовательным уменьшением их интенсивности.

В одном комплексе могут также сочетаться профессирующий и Нисходящий варианты.

Упражнения с использованием интервальных методов могут исполняться в одну или несколько серий.

В режимах непрерывной и интервальной работы на спортивной тренировке используется и круговой метод, направленный на избирательное или комплексное совершенствование физических Качеств.

Игровой метод используется в процессе спортивной тренировки не только для начального обучения движениям или избирательного воздействия на отдельные способности, сколько для комплексного совершенствования двигательной деятельности в усложненных условиях. В наибольшей мере он позволяет совершенствовать такие качества и способности, как ловкость, находчивость, быстрота ориентировки, самостоятельность, инициатива. В руках умелого педагога он служит также весьма действенным методом воспитания коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины и других нравственных качеств личности.

Не менее важна его роль как средства активного отдыха переключения занимающихся на иной вид двигательной активности с целью ускорения и повышения эффективности адаптационных и восстановительных процессов, поддержания ранее достигнутого уровня подготовленности.

Игровой метод чаще всего воплощается в виде различных подвижных и спортивных игр.

Соревновательный метод предполагает специально организованную соревновательную деятельность, которая в данном случае выступает в качестве оптимального способа повышения эффективности тренировочного процесса. Применение данного метода связано с высокими требованиями к технико-тактическим, физическим и психическим возможностям спортсмена, вызывает глубокие сдвиги в деятельности важнейших систем организма и тем самым стимулирует адаптационные процессы, обеспечивает интегральное совершенствование различных сторон подготовленности спортсмена.

При использовании соревновательного метода следует широко варьировать условия проведения соревнований, с тем чтобы максимально приблизить их к тем требованиям, которые в наибольшей мере способствуют решению поставленных задач.

Соревнования могут проводиться в усложненных или облегченных условиях по сравнению с официальными.

В качестве примеров усложнения условий соревнований можно привести следующие:

- соревнования в условиях среднегорья, жаркого климата, при плохих погодных условиях (сильный встречный ветер в беге на короткие дистанции, в велосипедном спорте и т. п.);

- соревнования в спортивных играх на полях и площадках меньших размеров, при большей численности игроков в команде соперников;

- проведение серии схваток (в борьбе) или боев (в боксе) с относительно небольшими паузами отдыха против нескольких соперников;

- соревнования в играх и единоборствах с «неудобными» противниками, применяющими непривычные технико-тактические схемы ведения борьбы.

Облегчение условий соревнований может быть обеспечено:

- планированием соревнований на дистанциях меньшей Протяженности в циклических видах;

- уменьшением продолжительности боев, схваток в единоборствах;

- упрощением соревновательной программы в сложнокоординационных видах;

- использованием облегченных снарядов в легкоатлетических метаниях;

- уменьшением высоты сетки в волейболе, высоты кольца в баскетболе;

- применением «гандикапа», при котором более слабому участнику предоставляется определенное преимущество - он стартует несколько впереди (или раньше) других участников, получает преимущество в заброшенных шайбах или мячах (в спортивных играх) и т. п.

Следует отметить, что все вышеперечисленные методы спортивной тренировки применяются в различных сочетаниях. Каждый метод используют не стандартно, а постоянно приспосабливают к конкретным требованиям, обусловленным особенностями спортивной практики. При подборе методов необходимо следить за тем, чтобы они строго соответствовали поставленным задачам, возрастным и половым особенностям спортсменов, их квалификации и подготовленности, общедидактическим принципам, а также специальным принципам спортивной тренировки.

18.4. Принципы спортивной тренировки

Принципы спортивной тренировки представляют собой наиболее важные педагогические правила рационального построения тренировочного процесса, в которых синтезированы научные данные и передовой практический опыт тренерской работы.

Направленность на максимально возможные достижения, углубленная специализация и индивидуализация. Если при использовании физических упражнений без спортивных целей реализуется лишь Некоторая, непредельно возможная степень достижений, то для спортивной деятельности характерна направленность именно к Максимуму. И хотя этот максимум индивидуально различен, закономерным является стремление каждого возможно дальше пройти по пути спортивного совершенствования. I Спортивные достижения важны, конечно, не сами по себе, а Как конкретные показатели развития способностей и мастерства. Установка на высшие спортивные результаты имеет в этой связи существенное общественно-педагогическое значение, поскольку означает устремленность к высшим рубежам совершенства человека. Такая устремленность стимулируется всей организацией и условиями спортивной деятельности, особенно системой спортивных состязаний и прогрессирующих поощрений (от присвоения начального спортивного разряда до золотой медали чемпиона).

|

|

Установка на высшие показатели реализуется соответствующим построением спортивной тренировки, использованием наиболее действенных средств и методов, углубленной специализацией в избранном виде спорта. Направленность к максимуму обусловливает так или иначе все отличительные черты спортивной тренировки - повышенный уровень нагрузок, особую систему чередования нагрузок и отдыха, ярко выраженную цикличность и т. д.

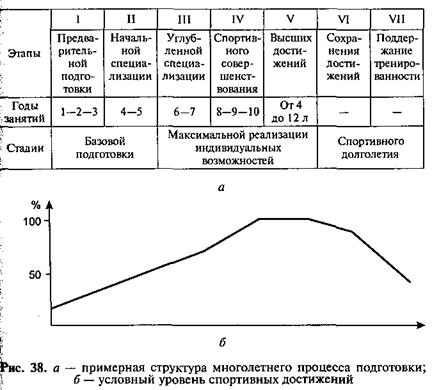

Данная закономерность спортивной тренировки проявляется по-разному в зависимости от этапов многолетнего спортивного совершенствования. На первых этапах, когда занятия спортом проводятся в основном по типу общей подготовки, тренировочный процесс не имеет ярко выраженных черт спортивной специализации - установка на высшие достижения носит характер дальней перспективы. По мере возрастного формирования организма и повышения уровня тренированности эта установка реализуется в полной мере до тех пор, пока не начнут действовать ограничивающие возрастные и другие факторы. Таким образом, общий принцип прогрессирования приобретает в области спортивной подготовки особое содержание. Его нужно понимать как требование обеспечить максимально возможную степень совершенствования в определенном виде спорта. А это означает необходимость углубленной специализации.

Спортивная специализация характеризуется таким распределением времени и усилий в процессе спортивной деятельности, которое наиболее благоприятно для совершенствования в избранном виде спорта, но не является таковым для других видов спорта. В связи с этим при построении спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей. Узкая специализация, проводимая в соответствии с индивидуальными склонностями взрослого спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и удовлетворить спортивные интересы. Напротив, ошибочный, не отвечающий индивидуальным качествам спортсмена выбор специализации, а в некоторых видах спорта и определенного амплуа в команде в значительной мере сводит на нет усилия спортсмена и тренера.

Принцип индивидуализации требует построения и проведения тренировки спортсменов с учетом их возрастных особенностей, способностей, уровня подготовленности.

Единство общей и специальной подготовки. Спортивная специализация не исключает всестороннего развития спортсмена. Напротив, наиболее значительный прогресс в избранном виде спорта возможен лишь на основе разностороннего развития физических и духовных способностей, общего подъема функциональных возможностей организма. В этом убеждает весь опыт спортивной практики, а также многочисленные данные научных исследований.

Зависимость спортивных достижений от разностороннего развития, в том числе и интеллектуального, объясняется двумя основными причинами: во-первых, единством организма - органической взаимосвязью его органов, систем и функций в процессе деятельности и развития; во-вторых, взаимодействиями различных двигательных навыков и умений. Чем шире круг двигательных умений и навыков, освоенных спортсменом, тем благоприятнее предпосылки для образования новых форм двигательной деятельности и совершенствования освоенных ранее.

Объективные закономерности спортивного совершенствования требуют, чтобы спортивная тренировка, являясь глубоко специализированным процессом, вела бы в то же время к всестороннему развитию. В соответствии с этим в спортивной тренировке неразрывно сочетаются общая и специальная подготовка.

Единство общей и специальной подготовки спортсмена означает, что ни одну из этих сторон нельзя исключить из тренировки без ущерба для роста спортивных достижений и конечных целей использования спорта как средства воспитания. Единство общей и специальной подготовки заключается также во взаимной зависимости их содержания: содержание общей физической подготовки определяется с учетом особенностей избранного вида спорта, а содержание специальной подготовки зависит от тех предпосылок, которые создаются общей подготовкой.

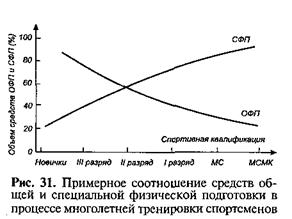

Для различных периодов многолетней и круглогодичной тренировки характерен неодинаковый удельный вес общей и специальной подготовки (рис. 31).

Оптимальное соотношение общей и специальной подготовки Не остается постоянным, а закономерно изменяется на различных стадиях спортивного совершенствования.

Непрерывность тренировочного процесса. Этот принцип характеризуется следующими основными положениями:

1) спортивная тренировка строится как круглогодичный и многолетний процесс, гарантирующий наибольший кумулятивный эффект в направлении спортивной специализации;

2) воздействие каждого последующего тренировочного занятия как «наслаивается» на «следы» предыдущего, закрепляя и углубляя их;

3) интервал отдыха между занятиями выдерживается в пределах, гарантирующих общую тенденцию восстановления и повышения работоспособности, причем в рамках тренировочных мезо-и микроциклов при определенных условиях допускается проведение занятий на фоне частичного недовосстановления, в силу чего создается уплотненный режим нагрузок и отдыха.

Необходимо стремиться так строить тренировочный процесс, чтобы в наибольшей степени обеспечить возможную в данных конкретных условиях преемственность положительного эффекта тренировочных занятий, исключить неоправданные перерывы между ними и свести к минимуму регресс тренированности. В этом заключается основная суть принципа непрерывности спортивной тренировки. Принципиальный методический смысл этого положения заключается в требовании не допускать излишне длительных интервалов между тренировочными занятиями, обеспечивать преемственность между ними и тем самым создавать условия для прогрессирующих достижений.

Гетерохронность (неодновременность) восстановления различных функциональных возможностей организма после тренировочных нагрузок и гетерохронность адаптационных процессов позволяют в принципе тренироваться ежедневно и не один раз в день без каких-либо явлений переутомления и перетренировки. Непрерывность тренировочного процесса связана со степенью и продолжительностью воздействия отдельных упражнений, отдельных тренировочных занятий или соревнований, а также отдельных циклов подготовки на состояние работоспособности спортсмена.

Эффект этих воздействий непостоянен и зависит от продолжительности нагрузки и ее направленности, а также величины.

В связи с этим различают ближний тренировочный эффект (БТЭ), следовой тренировочный эффект (СТЭ) и кумулятивный тренировочный эффект (КТЭ).

БТЭ характеризуется процессами, происходящими в организме непосредственно при выполнении упражнений, и теми изменениями функционального состояния, которые возникают в конце упражнения или занятия. СТЭ является последствием выполнения упражнения, с одной стороны, и ответным реагированием систем организма на данное упражнение или занятие - с другой.

По окончании упражнения или занятия в период последующего отдыха начинается следовой процесс, представляющий собой фазу относительной нормализации функционального состояния организма и его работоспособности. В зависимости от начала повторной нагрузки организм может находиться в состоянии недовосстановления, возвращения к исходной работоспособности или в состоянии суперкомпенсации, т. е. более высокой работоспособности, чем исходная.

При регулярной тренировке следовые эффекты каждого тренировочного занятия или соревнования, постоянно накладывая друг на друга, суммируются, в результате чего возникает кумулятивный тренировочный эффект, который не сводится к эффектам отдельных упражнений или занятий, а представляет собой производное от совокупности различных следовых эффектов и приводит к существенным адаптационным (приспособительным) изменениям в состоянии организма спортсмена, увеличению его функциональных возможностей и спортивной работоспособности. Однако такие положительные изменения в состоянии подготовленности возможны при правильном построении спортивной тренировки и через достаточно продолжительное время. Таким образом взаимодействия БТЭ, СТЭ и КТЭ и обеспечивают непрерывность процесса спортивной тренировки.

Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок. Увеличение функциональных возможностей организма закономерно зависит от предъявляемых тренировочных и соревновательных нагрузок. Каждый новый шаг на пути к спортивным достижениям означает и новый уровень тренировочных нагрузок. Постепенно и неуклонно возрастают как физические нагрузки, так и требования к технической, тактической и психической подготовленности спортсмена, что выражается в последовательном выполнении им таких заданий, какие мобилизуют его на освоение все более сложных и совершенных навыков, умений, на все более высокие проявления физических и духовных сил. Для динамики нагрузок в процессе тренировки характерно, что они возрастают постепенно и в то же время с тенденцией к предельно возможным. Понятие «максимальная нагрузка» неверно было бы всегда отождествлять с понятием «нагрузка до отказа», до полно-. го утомления. Правильно будет сказать, что это нагрузка, которая находится на границе наличных функциональных способностей организма, но ни в коем случае не выходит за границы его приспособительных возможностей.

В динамике тренировочных нагрузок органически сочетаются две, на первый взгляд несовместимые черты - постепенность и «перерывы постепенности», т. е. своего рода «скачки» нагрузки, когда она периодически возрастает до максимальных значений. Постепенность и «скачкообразность» взаимообусловлены в процессе тренировки. Максимум нагрузки всегда устанавливается соответственно наличным возможностям организма на данном этапе его развития. По мере расширения функциональных и приспособительных возможностей организма спортсмена в результате тренировки максимум нагрузки будет постепенно возрастать.

Постепенное и максимальное увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливает прогресс спортивных Достижений. Это обеспечивается неуклонным повышением объема т интенсивности тренировочных нагрузок, постепенным усложнением требований, предъявляемых к подготовке спортсмена. Все это выражается в последовательном выполнении спортсменом таких заданий, которые позволяют ему овладеть все более сложными и совершенными умениями и двигательными навыками.

Постепенность в тренировке должна соответствовать возможностям и уровню подготовленности спортсмена, особенно юного, обеспечивая неуклонный поступательный рост его спортивных достижений.

|

|

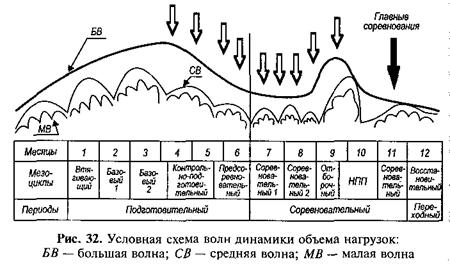

Волнообразностъ динамики нагрузок. Прогрессирующее повышение тренировочных нагрузок на определенных этапах вступает в противоречие с ходом приспособительных изменений в организме спортсмена. Это вызывает необходимость наряду с отдыхом временно снижать нагрузки, что обеспечивает необходимые биологические перестройки в организме спортсмена. Поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии - она приобретает волнообразный характер. Волнообразные изменения нагрузки характерны как для относительно небольших отрезков учебно-тренировочного процесса, так и для этапов и периодов годичного цикла тренировки.

Волнообразные колебания свойственны как динамике объема, так и динамике интенсивности нагрузок, причем максимальные значения тех и других параметров в большинстве случаев не совпадают. В настоящее время можно представить ориентировочную схему общих тенденций нагрузок в различных фазах, этапах и периодах тренировочного процесса.

Согласно этой схеме выделяются «волны» следующих масштабов (рис. 32):

- малые, характеризующие динамику нагрузок в микроциклах, которые охватывают несколько дней;

- средние, выражающие общую тенденцию нагрузок нескольких малых «волн» в пределах мезоциклов (средних циклов) тренировок;

- большие, характеризующие общую тенденцию средних «волн» в период больших циклов тренировки.

Искусство строить спортивную тренировку в немалой степени состоит именно в том, чтобы правильно соразмерить все эти «волны» друг с другом, т. е. обеспечить необходимое соответствие между динамикой нагрузок в микроциклах и более общими тенденциями тренировочного процесса, характерными для тех или иных его этапов и периодов.

Неизбежность волнообразных колебаний нагрузки объясняется комплексом взаимосвязанных причин. Наиболее существенные из них следующие:

- фазовость и гетерохронность процессов восстановления и адаптации в ходе тренировки;

- периодические колебания дееспособности организма, обусловленные его естественными биоритмами и общими факторами среды;

- взаимодействие объема и интенсивности нагрузки, в силу которых эти ее стороны изменяются в определенные фазы тренировочного процесса как разнонаправленно, так и однонаправленно.

Продолжительность и степень изменения отдельных параметров нагрузки в различных фазах ее волнообразных колебаний зависит от:

- абсолютной величины нагрузок;

- уровня и темпов развития тренированности спортсмена;

- особенностей вида спорта;

- этапов и периодов тренировки.

На этапах, непосредственно предшествующих основным соревнованиям, волнообразное изменение нагрузок обусловлено в первую очередь закономерностями «запаздывающей трансформации» кумулятивного эффекта тренировки. Внешне феномен запаздывающей трансформации проявляется в том, что пики спортивных результатов как бы отстают во времени от пиков объема тренировочных нагрузок: ускорение роста результата наблюдается не в тот момент, когда объем нагрузок достигает особенно значительных величин, а после того как он стабилизировался или снизился. Отсюда в процессе подготовки к соревнованиям на первый план выдвигается проблема регулирования динамики нагрузки с таким Расчетом, чтобы их общий эффект трансформировался в спортивный результат в намеченные сроки.

Из логики соотношений параметров объема и интенсивности нагрузок можно вывести следующие правила, касающиеся их динамики в тренировке:

- чем меньше частота и интенсивность тренировочных занятий, тем продолжительнее может быть фаза (этап) неуклонного нарастания нагрузок, но степень их прироста каждый раз незначительна;

- чем плотнее режим нагрузок и отдыха в тренировке и чем выше общая интенсивность нагрузок, тем короче периоды волнообразных колебаний в их динамике, тем чаще появляются в ней «волны»;

- на этапах особенно значительного увеличения суммарного объема нагрузок (что бывает необходимо для обеспечения долго временных адаптации морфофункционального характера) доля нагрузок высокой интенсивности и степень ее увеличения лимитированы тем больше, чем значительнее возрастает суммарный объем нагрузок, и наоборот;

- на этапах особенно значительного увеличения суммарной интенсивности нагрузок (что необходимо для ускорения темпов развития специальной тренированности) их общий объем лимитирован тем больше, чем значительнее возрастают относительная и абсолютная интенсивность.

Цикличность тренировочного процесса. Характеризуется частичной повторяемостью упражнений, занятий, этапов и целых периодов в рамках определенных циклов. Циклы тренировки - наиболее общие формы ее структурной организации (см. главу 19).

Каждый очередной цикл является частичным повторением предыдущего и одновременно выражает тенденции развития тренировочного процесса, т. е. отличается от предыдущего обновленным содержанием, частичным изменением состава средств и методов, возрастанием тренировочных нагрузок и т. д. От того, насколько рационально сочетаются при построении тренировки ее повторяющиеся и динамические черты, в решающей мере зависит ее эффективность.

В форме циклов строится весь тренировочный процесс - от его элементарных звеньев до этапов многолетней тренировки.

В зависимости от масштабов времени, в пределах которых строится тренировочный процесс, различают микро-, мезо-, макроциклы (см. главу 19). Все они составляют неотъемлемую систему рационального построения тренировочного процесса.

Руководствоваться данным принципом - это значит:

1) строя тренировку, исходить из необходимости систематического повторения основных элементов ее содержания и вместе с тем последовательно изменять тренировочные задания в соответствии с логикой чередования фаз, этапов и периодов тренировочного процесса;

2) решая проблемы целесообразного использования средств и методов тренировки, находить им соответствующее место в структуре тренировочных циклов (ибо любые тренировочные упражнения, средства и методы, как бы они ни были хороши сами по себе теряют эффективность, если они применены не вовремя, не к месту, без учета особенностей фаз, этапов и периодов тренировки;

3) нормировать и регулировать тренировочные нагрузки Применительно к закономерностям смены фаз, этапов и периодов тренировки (уже было показано, что волнообразные изменения в динамике тренировочных нагрузок находятся в определенном соответствии с тренировочными циклами различной продолжительности - микро-, мезо - и макроциклами);

4) рассматривать любой фрагмент тренировочного процесса в его взаимосвязи с более крупными и менее крупными формами циклической структуры тренировки, учитывая, что структура микроциклов, например, во многом определяется их местом в структуре средних циклов, а структура средних циклов обусловлена, с одной стороны, особенностями составляющих их микроциклов, а с другой - местом в структуре макроцикла и т. д.;

5) при построении различных циклов тренировки следует учитывать как естественные биологические ритмы организма, так и связанные с природными явлениями и некоторые другие, получившие распространение в последние годы.

В этих требованиях выражен общий смысл цикличности. Более конкретное его содержание раскрывается при детальном анализе структурных основ построения тренировочного процесса в главе 19 «Построение процесса спортивной подготовки».

Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры подготовленности спортсмена. В основе данного принципа лежат закономерности, отражающие структуру, взаимосвязь и взаимообусловленность соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена.

Рациональное построение процесса тренировки предполагает его строгую направленность на формирование оптимальной структуры соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное осуществление соревновательной борьбы.

Этим принципом особо следует руководствоваться при создании системы поэтапного управления, разработке перспективной программы на относительно длительный период спортивной подготовки.

Возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности. Сущность этого принципа состоит в том, чтобы в процессе многолетней тренировки учитывалась динамика возрастного развития спортсмена, позволяющая эффективно воздействовать на возрастную динамику способностей, проявляемых в спорте, в направлении, ведущем к спортивному совершенствованию и в то же время не вступающем в противоречие с закономерностями онтогенеза организма человека.

В детско-юношеском возрасте, когда происходит формирование и созревание организма, эффект тренировки существенно зависит от учета особо чувствительных (сенситивных) периодов, Которые характеризуются более высокими, чем в иные периоды, темпами развития способностей.

В юношеском возрасте, до полного возрастного созревания основополагающим в тренировке должны быть общая физическая подготовка, формирование у каждого спортсмена всего комплекса физических способностей (силы, быстроты, выносливости и др.).

Многолетний тренировочный процесс следует строить, ориентируясь на оптимальные возрастные периоды, в границах которых спортсмены добиваются высших спортивных достижений.

18.5. Основные стороны спортивной тренировки

18.5.1. Спортивно-техническая подготовка

Под технической подготовкой следует понимать степень освоения спортсменом системы движений (техники вида спорта), соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и направленной на достижение высоких спортивных результатов.

Основной задачей технической подготовки спортсмена является обучение его основам техники соревновательной деятельности или упражнений, служащих средствами тренировки, а также совершенствование избранных для предмета состязания форм спортивной техники.

В процессе спортивно-технической подготовки необходимо добиться от спортсмена, чтобы его техника отвечала следующим требованиям.

1.Результативность техники обусловливается ее эффективностью, стабильностью, вариативностью, экономичностью, минимальной тактической информативностью для соперника.

2. Эффективность техники определяется ее соответствием решаемым задачам и высоким конечным результатам, соответствием уровню физической, технической, психической подготовленности.

3. Стабильность техники связана с ее помехоустойчивостью, независимостью от условий, функционального состояния спортсмена.

Современная тренировочная и особенно соревновательная деятельность характеризуются большим количеством сбивающих факторов. К ним относятся активное противодействие соперников, прогрессирующее утомление, непривычная манера судейства, непривычное место соревнований, оборудование, недоброжелательное поведение болельщиков и др. Способность спортсмена к выполнению эффективных приемов и действий в сложных усл< виях является основным показателем стабильности и во многом определяет уровень технической подготовленности в целом.

4. Вариативность техники определяется способностью спортсмена к оперативной коррекции двигательных действий в зависимости от условий соревновательной борьбы. Опыт показывает, что стремление спортсменов сохранить временные, динамические и пространственные характеристики движений в любых условиях соревновательной борьбы к успеху не приводит. Например, в циклических видах спорта стремление сохранить стабильные характеристики движений до конца дистанции приводит к значительному снижению скорости. Вместе с тем компенсаторные изменения спортивной техники, вызванные прогрессирующим утомлением, позволяют спортсменам сохранить или даже несколько увеличить скорость на финише.

Еще большее значение вариативность техники имеет в видах спорта с постоянно меняющимися ситуациями, острым лимитом времени для выполнения двигательных действий, активным противодействием соперников и т. п. (единоборства, игры, парусный спорт и др.).

5. Экономичность техники характеризуется рациональным использованием энергии при выполнении приемов и действий, целесообразным использованием времени и пространства. При прочих равных условиях лучшим является тот вариант двигательных действий, который сопровождается минимальными энерготратами, наименьшим напряжением психических возможностей спортсмена.

В спортивных играх, единоборствах, сложно-координационных видах спорта важным показателем экономичности является способность спортсменов к выполнению эффективных действий при их небольшой амплитуде и минимальном времени, необходимом для выполнения.

6. Минимальная тактическая информативность техники для соперников является важным показателем результативности в спортивных играх и единоборствах. Совершенной здесь может быть только та техника, которая позволяет маскировать тактические замыслы и действовать неожиданно. Поэтому высокий уровень технической подготовленности предусматривает наличие способности спортсмена к выполнению таких движений, которые, с одной стороны, достаточно эффективны для достижения цели, а с другой - Не имеют четко выраженных информативных деталей, демаскирующих тактический замысел спортсмена (, 1987).

Условно различают общую техническую и специальную спортивно-техническую подготовку. Задачи общей технической подготовки заключаются в расширении фонда двигательных умений и навыков (школы движений), а также в воспитании двигательно-координационных способностей, которые содействуют техническому совершенствованию в избранном виде спорта.

Основной задачей в специальной спортивно-технической подготовке является формирование таких умений и навыков выполнения соревновательных действий, которые позволяют спортсме-ру с наибольшей эффективностью использовать свои возможности в соревнованиях и обеспечивают прогресс технического мастерства в процессе занятий спортом.

Средствами технической подготовки являются общеподготовительные, специально подготовительные и соревновательные упражнения, которые должны отвечать следующим требованиям,

1.Упражнения, направленные на формирование соревновательных действий по частям, не должны отличаться по главным структурным признакам от воспроизводимых частей соревновательного упражнения.

2. Порядок формирования или перестройки фаз соревновательного упражнения зависит как от особенностей структуры, так и от подготовленности спортсмена, в том числе от имеющегося у него двигательного опыта. Чем сложнее соревновательная комбинация и отдельные элементы, которые войдут в нее, тем труднее затем собрать все расчлененные упражнения и сформировать необходимый ритм всего соревновательного действия в целом.

В пределах выполняемых фаз необходимо сформировать и уточнить двигательные задачи, положения тела (исходные, конечные), взаиморасположение звеньев тела, а затем способ перехода из начального в конечное положение.

3. Независимо от того, разучивается ли действие преимущественно сразу в целом или по частям, спортсмен должен на первом этапе научиться контролировать и корректировать движения (сначала зрительно, затем без участия зрения), для чего необходимо знать главные «контрольные точки» в каждой фазе (положения и взаимоположения звеньев двигательного аппарата).

4. Закреплять навыки расчлененного выполнения соревновательного упражнения целесообразно, если не возникает серьезных препятствий для объединения частей в целое. Это зависит от того, насколько органически они связаны друг с другом. Например, в гимнастических комбинациях опасность чрезмерного закрепления этих элементов как отдельных навыков сравнительно невелика, а при вычленении фаз прыжков, метаний-гораздо больше.

5. Успешная реализация задач по формированию новой техники соревновательных действий и преобразованию старых навыков на первом этапе (этапе начального разучивания) определяется использованием методических подходов и приемов, облегчающих технически верное выполнение упражнения, особенно когда они отличаются координационной сложностью и связаны с предельными усилиями скоростно-силового характера.

Кроме приемов расчленения упражнения на части и прямой физической помощи тренера применяются:

1) технические средства: а) средства формирования и уточнения представлений о движениях в сознании занимающихся; б) средства, вводящие в обстановку обучения (различного рода ориентиры); в) средства срочной и сверхсрочной информации о выполняемых движениях; г) тренажеры, применяемые для обучения движениям; д) тренажеры для совершенствования двигательных действий и развития специальных двигательных качеств; е) средства, обеспечивающие страховку;

2) облегченные тренировочные снаряды и специальное оборудование: подвесные лонжи, подкидные мостики для прыжков, батуты, наклонные дорожки, беговые, гребные и плавательные тредбаны.

В процессе технической подготовки спортсмена осуществляется большая, кропотливая работа по усвоению знаний, формированию двигательных умений и навыков.

Двигательное умение - это способность выполнять двигательные действия на основе определенных знаний о его технике, наличия соответствующих двигательных предпосылок при значительной концентрации внимания занимающихся построить заданную схему движений. В процессе становления двигательных умений происходит поиск оптимального варианта движения при ведущей роли сознания. Многократное повторение двигательных действий приводит к постепенной автоматизации движений и двигательное умение переходит в навык, характеризующийся такой степенью владения техникой, при которой управление движениями происходит автоматизированно, а действия отличаются высокой надежностью.

В процессе спортивной тренировки двигательные умения несут вспомогательную функцию. Она может проявляться в двух случаях:

1) когда необходимо освоить подводящие упражнения для последующего разучивания более сложных двигательных действий;

2) когда необходимо добиться простого освоения техники соответствующих двигательных действий, формирование умений является предпосылкой для последующего формирования двигательных навыков.

Формируемые двигательные навыки стабилизируются тогда, когда система необходимых воздействий воспроизводится часто и относительно стереотипно. Основные положения стабилизации спортивных навыков следующие.

1. Стабилизация навыка происходит тем легче, чем стандартнее в процессе повторного выполнения действия воспроизводятся его закрепляемые черты. Отсюда следует правило: вначале закрепления навыков целостного выполнения действий следует по возможности исключать факторы, способные вызывать отклонения от оптимальных параметров техники движения (затрудняющие условия внешней среды, утомление, психическая напряженность) и создавать условия, уменьшающие вероятность таких отклонений путем регулирования нагрузок и отдыха, распределения упражнений в структуре занятий, способствующих закреплению навыков, использования соответствующих технических Средств, тренажеров, лидирующих устройств, стандартизации условий внешней среды.

2. Обеспечение положительного характера стабилизации, т. е. чтобы все усилия, которые направлены на стабилизацию навыков, не теряли смысла, если при этом закрепляются ошибки. Поэтому стандартность упражнений относительна: повторять их следует без ошибок и с точностью закрепляемых параметров движения. На этапе стабилизации и на всех других этапах техническую подготовку необходимо сочетать с воспитанием способности точно регулировать и определять пространственные, временные и динамические параметры движения, рационально чередовать мышечные напряжения и расслабления, управлять переменными моментами действия в целом.

3. Закреплять навыки соревновательных действий целесообразно в той мере, в какой это придает им необходимую стабильность, но не превращает в стереотипы и согласуется с общей тенденцией развития тренированности на данном этапе большого (годичного) цикла тренировки.

4. В процессе закрепления сформированных навыков соревновательных действий все параметры упражнений, обеспечивающие стабилизацию, должны постепенно приближаться к целевым, к достижению, намеченному в данном цикле тренировки. При этом в скоростно-силовых видах спорта на первый план выдвигается проблема стабилизации навыков в условиях всевозрастающих проявлений скоростно-силовых качеств. Применяют прием «позонного освоения интенсивности». Так, если на первом этапе упражнения без отягощений выполнялись в основном с интенсивностью, не превышающей 90%, то на этапе стабилизации интенсивность значительной части этих упражнений смещается вначале в зону 90-93%, а затем и в более близкую к соревновательной. При закреплении навыков в видах спорта, не требующих предельных проявлений скоростно-силовых способностей, можно сразу же обеспечивать стабилизацию главных черт техники движений применительно к целевому уровню по интенсивности.

Надежность спортивной техники зависит от возможности изменять сформированные навыки соответственно меняющимся условиям состязаний, а следовательно, и от вариативности навыка. Однако стабильность и динамичность навыка представляют собой не только противоположные, но и взаимообусловленные свойства. Их взаимосвязь проявляется в том, что заданные кинематические параметры действия могут оставаться одними и теми же при его выполнении в различных условиях.

Целесообразная вариативность техники соревновательных действий характеризуется их оправданной изменчивостью, которая одинакова в условиях соревнований и способствует сохранению результативности действий. Она допускает отклонения от закрепленных форм движений, но не больше, чем это необходимо 0я достижения соревновательной цели. Степень вариативности в различных видах спорта неодинакова. Одна из основных задач технической подготовки спортсмена при совершенствовании закрепленных навыков состоит в том, чтобы обеспечить вариативность, соответствующую особенностям вида спорта. Это достигается путем направленного варьирования отдельных характеристик, фаз, форм упражнения, а также внешних условий их выполнения. Исходная основа различных приемов варьирования заключается в сочетании постоянной установки на результативность соревновательных действий и целесообразно изменяемых оперативных установок в тренировке. Наиболее широкий диапазон направленных вариаций установок характерен для видов спорта с нестандартным составом действий, непрерывно меняющимся по ходу изменения соревновательных ситуаций (спортивные игры, единоборства). В футболе, например, эффективность соревновательных действий зависит от того, насколько широко используются в тренировке упражнения с установками на быстроту, стабильность, высоту траектории (полета) мяча, точность, дальность удара и т. д.

Наряду со стабильностью и вариативностью навыков необходима также их надежность. Она определяется психической устойчивостью, специальной выносливостью, высокой степенью координации и других способностей спортсмена. Надежность действий спортсмена в соревнованиях есть комплексный результат совершенствования его навыков и способностей, гарантирующий высокую эффективность действий вопреки возникающим внешним и внутренним сбивающим факторам (помехоустойчивость) (рис. 33).

Основными путями и условиями повышения сформированных навыков помехоустойчивости являются следующие.

1. Адаптация навыков к условиям предельных проявлений физических качеств в тренировке.

Техническая подготовка спортсмена в этих условиях органически сливается с его специальной физической подготовкой. Главными адаптирующими факторами при этом являются объем и интенсивность специфических тренировочных нагрузок, приближенных к соревновательным и превышающих их. Соотношение числа упражнений, выполняемых с околопредельной и предельной интенсивностью, должно изменяться в сторону постепенного увеличения (особенно в скоростно-силовых видах спорта).

|

|

Надежность спортивной техники в видах спорта, требующих предельных проявлений выносливости, зависит от степени устойчивости навыков в условиях утомления. Поэтому задача упрочения навыков выполнения соревновательных действий решается в единстве с задачами воспитания специальной выносливости. Одним из основных методических направлений при этом является расширение объема упражнений, выполняемых с целевой интенсивностью сопряженных с нарастанием утомления по ходу работы. В видах спорта ациклического характера увеличиваются число повторений Соревновательного упражнения, моторная плотность занятий. Стернь утомления следует лимитировать так, чтобы оно не допускало существенных отклонений от заданных оптимальных параметров движений. Утомление, если оно не чрезмерно, не только не разрушает прочно закрепленные навыки, но и может способствовать совершенствованию координации движений.

2. Моделирование соревновательных напряженных ситуаций и введение дополнительных трудностей.

Устойчивость навыков обеспечивается путем взаимодействия технической и специально психической подготовки. С началом стабилизации навыка необходимо исключать приемы, облегчающие выполнение упражнений, и вводить отдельные трудности, усложняющие задачи управления движениями (усложнять пространственные и временные условия, ограничивать зрительный самоконтроль, использовать отягощения). С приближением соревнований нужно моделировать в тренировке соревновательные ситуации, отличающиеся высокой психической напряженностью, что способствует повышению степени надежности навыков, используя при этом методы контроля и коррекции возникающих ошибок, а также методы специальной психической подготовки, мобилизующие спортсмена на преодоление трудностей.

Систематическое участие в тренировочных соревнованиях в качестве фактора закрепления и совершенствования новых форм спортивной техники целесообразно использовать после обеспечения первоначальной стабилизации сформированных навыков.

Освоение новых форм и вариантов техники, их закрепление и совершенствование происходят в зависимости от закономерностей приобретения, сохранения и дальнейшего развития спортивной формы в рамках больших циклов тренировки (годичных или полугодичных). Этапы технической подготовки должны соответствовать общей структуре. В каждом большом цикле у прогрессирующего спортсмена можно выделить три этапа технической подготовки:

1-й этап совпадает с первой половиной подготовительного периода больших тренировочных циклов, когда вся подготовка спортсмена подчинена необходимости становления спортивной формы. Это этап создания модели новой техники соревновательных движений (ее улучшения, практического освоения, разучивания отдельных элементов, входящих в состав соревновательных действий) формирования их общей координационной основы;

2-й этап. На этом этапе техническая подготовка направлена на углубленное освоение и закрепление целостных навыков соревновательных действий как компонентов спортивной формы. Он охватывает значительную часть второй половины подготовительногo периода больших тренировочных циклов (специально подготовительный, предсоревновательный этапы);

3-й этап. Техническая подготовка строится в рамках непосредственной предсоревновательной подготовки и направлена на Совершенствование приобретенных навыков, моделирование со-рвновательных программ, увеличение диапазона их целесообразной вариативности и степени надежности применительно к условиям основных соревнований. Этот этап начинается с завершающей части подготовительного периода и распространяется на соревновательный период.

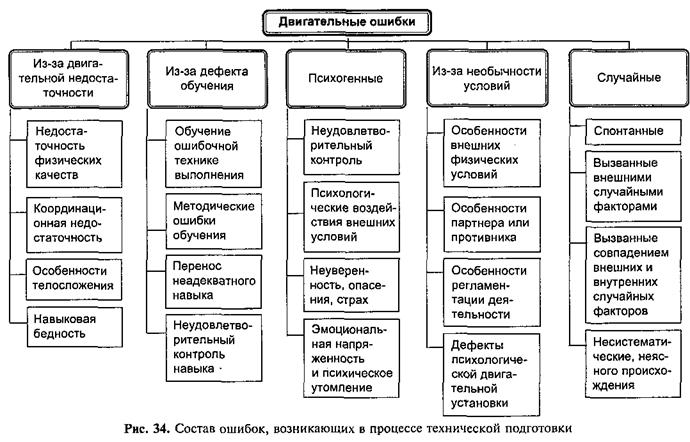

В процессе обучения движениям и совершенствования техники их выполнения постоянно возникают ошибки (рис. 34). Их своевременное выявление и установление причин возникновения в значительной мере обусловливает эффективность процесса технического совершенствования.

Одним из важнейших методических условий совершенствования технического мастерства являются взаимосвязь и взаимозависимость структуры движений и уровня развития физических качеств. Соответствие уровня физической подготовленности спортсмена уровню владения его спортивной техникой - важнейшее положение методики технической подготовки в спорте.

На эффективность спортивно-технической подготовки влияют уровень предварительной подготовленности, индивидуальные особенности, особенности избранного вида спорта, общая структура тренировочного цикла и другие факторы.

Техническую подготовку нельзя рассматривать изолированно, она является составляющей единого целого, в котором технические решения тесно взаимосвязаны с физическими, психическими, тактическими возможностями спортсмена, а также конкретными условиями внешней среды, в которой выполняется спортивное действие.

|

|

18.5.2. Спортивно-тактическая подготовка

Спортивно-тактическая подготовка - педагогический процесс, направленный на овладение рациональными формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической соревновательной деятельности. Она включает в себя: изучение общих положений тактики избранного вида спорта, приемов судейства и положения о соревнованиях, тактического опыта сильнейших спортсменов; освоение умений строить свою тактику в предстоящих соревнованиях; моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных соревнованиях для практического овладения тактическими построениями. Ее результатом является обеспечение определенного Уровня тактической подготовленности спортсмена или команды. Тактическая подготовленность тесно связана с использованием Разнообразных технических приемов, со способами их выполнения, выбором наступательной, оборонительной, контратакующей тактики и ее формами (индивидуальной, групповой или командной).

Практическая реализация тактической подготовленности предполагает решение следующих задач: создание целостного представления о поединке; формирование индивидуального стиля ведения соревновательной борьбы; решительное и своевременное воплощение принятых решений благодаря рациональным приемам и действиям с учетом особенностей противника, условий внешней среды, судейства, соревновательной ситуации, собственного состояния и др.

Высокое тактическое мастерство спортсмена базируется на хорошем уровне технической, физической, психической сторон подготовленности. Основу спортивно-тактического мастерства составляют тактические знания, умения, навыки и качество тактического мышления.

Под тактическими знаниями спортсмена подразумеваются сведения о принципах и рациональных формах тактики, выработанных в избранном виде спорта. Тактические знания находят практическое применение в виде тактических умений и навыков. В единстве с формированием тактических знаний, умений и навыков развивается тактическое мышление. Оно характеризуется способностью спортсмена быстро воспринимать, оценивать, выделять и перерабатывать информацию, существенную для решения тактических задач в состязании, предвидеть действия соперника и исход соревновательных ситуаций, а главное - кратчайшим путем находить среди нескольких возможных вариантов решений такое, какое с наибольшей вероятностью вело бы к успеху.

Различают два вида тактической подготовки: общую и специальную. Общая тактическая подготовка направлена на овладение знаниями и тактическими навыками, необходимыми для успеха в спортивных соревнованиях в избранном виде спорта; специальная тактическая подготовка - на овладение знаниями и тактическими действиями, необходимыми для успешного выступления в конкретных соревнованиях и против конкретного соперника.

Специфическими средствами и методами тактической подготовки служат тактические формы выполнения специально подготовительных и соревновательных упражнений, так называемые тактические упражнения. От других тренировочных упражнений их отличает то, что:

- установка при выполнении данных упражнений ориентирована в первую очередь на решение тактических задач;

- в упражнениях практически моделируются отдельные тактические приемы и ситуации спортивной борьбы;

- в необходимых случаях моделируются и внешние условия соревнований.

В зависимости от этапов подготовки тактические упражнения используются в облегченных условиях; в усложненных условиях; в условиях, максимально приближенных к соревновательным.

Облегчить условия выполнения тактических упражнений в тренировке обычно бывает необходимо при формировании новых сложных умений и навыков или преобразовании сформировавных ранее. Это достигается путем упрощения разучиваемых форм тактики, если расчленить их на менее сложные операции (с выделением, например, действий атакующей, оборонительной, контратакующей тактики в спортивных играх и единоборствах, позиционной борьбы на дистанции и т. д.).

Цель использования тактических упражнений повышенной трудности - обеспечение надежности разученных форм тактики и стимулирование развития тактических способностей. К числу относительно общих методических подходов, воплощаемых в таких упражнениях, относятся:

а) подходы, связанные с введением дополнительных тактических противодействий со стороны противника. Спортсмен (команда) при этом оказывается перед необходимостью, решая тактические задачи, преодолевать более значительное противодействие, чем в условиях соревнований. Например: реализовать намеченный тактический замысел в тренировочной схватке с несколькими соперниками (поочередно меняющимися по ходу схватки), в игровых упражнениях и тренировочных играх «Один против двух», «Трое против пяти» и т. д.; преодолеть заданными технико-тактическими приемами сопротивление соперника, которому разрешено пользоваться более широким арсеналом приемов;

б) подходы, связанные с ограничением пространственных и временных условий действий;

в) подходы, связанные с обязательным расширением используемых тактических вариантов;

г) подходы, связанные с ограничением числа попыток, предоставленных для достижения соревновательной цели.

В процессе совершенствования тактического мышления спортсмену необходимо развивать следующие способности: быстро воспринимать, адекватно осознавать, анализировать, оценивать соревновательную ситуацию и принимать решение в соответствии с создавшейся обстановкой и уровнем своей подготовленности и своего оперативного состояния; предвидеть действия противника; строить свои действия в соответствии с целями соревнований и задачей конкретной состязательной ситуации.

Основным специфическим методом совершенствования тактического мышления является метод тренировки как с реальным, так и с условным противником.

Наряду с обучением и совершенствованием основ спортивной тактики необходимы:

- постоянное пополнение и углубление знаний о закономерностях спортивной тактики, ее эффективных формах;

- систематическая «разведка» (сбор информации) о спортивных соперниках, разработка тактических замыслов;

- обновление и углубление спортивно-тактических умений и Навыков, схем и т. д.;

- воспитание тактического мышления.

В качестве практического раздела содержания спортивной тренировки тактическая подготовка наиболее полно представлена на этапах, непосредственно предшествующих основным состязаниям, и на этапах между основными соревнованиями.

На этапе непосредственной подготовки к ответственному соревнованию методика тактической подготовки должна обеспечивать в первую очередь возможно более полное моделирование тех целостных форм тактики, какие будут использоваться в данном состязании. Цель моделирования при этом - апробировать выработанный тактический замысел и план в условиях, как можно больше совпадающих с условиями предстоящего состязания.

18.5.3. Физическая подготовка

Физическая подготовка - это процесс, направленный на воспитание физических качеств и развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки. Она подразделяется на общую и специальную.

Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие физических качеств, функциональных возможностей и систем организма спортсмена, слаженность их проявления в процессе мышечной деятельности. В современной спортивной тренировке общая физическая подготовленность связывается не с разносторонним физическим совершенством вообще, а с уровнем развития качеств и способностей, оказывающих опосредованное влияние на спортивные достижения и эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта. Средствами общей физической подготовки являются физические упражнения, оказывающие общее воздействие на организм и личность спортсмена. К их числу относятся различные передвижения - бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, упражнения с отягощениями и др.

Общая физическая подготовка должна проводиться в течение всего годичного цикла тренировки.

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно определяющих достижения в избранном виде спорта. Основными средствами специальной физической подготовки являются соревновательные упражнения и специально подготовительные упражнения.

Физическая подготовленность спортсмена тесно связана с его спортивной специализацией. В одних видах спорта и их отдельных дисциплинах спортивный результат определяется прежде всего скоростно-силовыми возможностями, уровнем развития анаэроб' ной производительности; в других - аэробной производительностью, выносливостью к длительной работе; в третьих - скоростно-силовыми и координационными способностями; в четвертых - равномерным развитием различных физических качеств.

Методики воспитания физических качеств подробно изложены в главе 7 «Теоретико-практические основы развития физических качеств».

18.5.4. Психическая подготовка

Психическая подготовка - это система психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них.

Психическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние, которое способствует, с одной стороны, наибольшему использованию физической и технической подготовленности, а с другой - позволяет противостоять предсоревновательным и соревновательным сбивающим факторам (неуверенность в своих силах, страх перед возможным поражением, скованность, перевозбуждение и т. д.).

Принято выделять общую психическую подготовку и психическую подготовку к конкретному соревнованию.

Общая подготовка решается двумя путями:

1) обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим психическую готовность к деятельности в экстремальных условиях: способам саморегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, концентрации и распределения внимания; способам самоорганизации и мобилизации на максимальные волевые и физические усилия;

|

|

2) обучение приемам моделирования в тренировочной деятельности условий соревновательной борьбы посредством словесно-образных и натурных моделей. Подготовка к конкретному соревнованию предполагает формирование установки на достижение запланированного результата на фоне определенного эмоционального возбуждения, в зависимости от мотивации, величины потребности спортсмена в достижении цели и субъективной оценки вероятности ее достижения. Изменяя эмоциональное возбуждение, регулируя величину потребности, общественную и личную значимость цели, а также субъективную вероятность успеха, можно формировать необходимое состояние психической готовности спортсмена к предстоящему соревнованию.

Содержание психической подготовки, ее построение, средства и методы определяются спецификой вида спорта.

В повседневном тренировочном процессе психическая подготовка как бы включена в другие виды подготовки (физическую, техническую тактическую), хотя имеет свои цели и задачи. Если цель психической подготовки - реализация потенциальных возможностей данного спортсмена, обеспечивающих эффективную деятельность, то многообразие частных задач (формирование мотивационных установок, воспитание волевых качеств, совершенствование двигательных навыков, развитие интеллекта, достижение психической устойчивости к тренировочным и соревновательным нагрузкам), приводит к тому, что любое тренировочное средство в той или иной мере способствует решению задач психической подготовки.

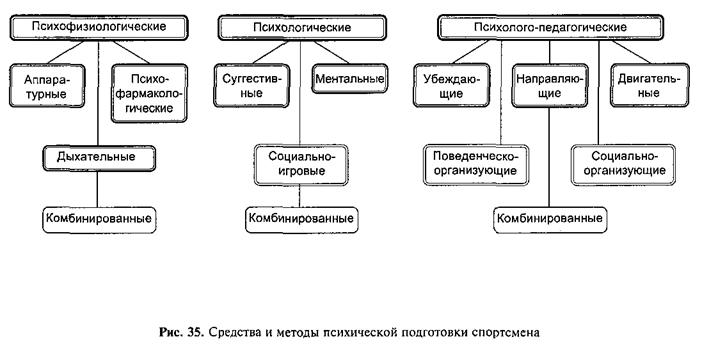

Содержание конкретных средств и методов, применяемых в процессе психической подготовки спортсменов, раскрывает следующая классификация (по , 1995).

По цели применения средства и методы психической подготовки делятся на:

1) мобилизующие;

2) коррегирующие (поправляющие);

3) релаксирующие (расслабляющие).

По содержанию средства и методы психической подготовки делятся на следующие группы (рис. 35):

1) психолого-педагогические (убеждающие, направляющие, двигательные, поведенческо-организующие, социально-организующие, комбинированные);

2) преимущественно психологические (суггестивные, т. е. внушающие; ментальные, сочетающие воздействие словом и образом; социально-игровые, комбинированные);

3) преимущественно психофизиологические (аппаратурные, психофармакологические, дыхательные, комбинированные).

По сфере воздействия средства и методы психической подготовки делятся на:

1) средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы (т. е. на качества, связанные с восприятием ситуации и моторными действиями);

2) средства воздействия на интеллектуальную сферу;

3) средства воздействия на волевую сферу;

4) средства воздействия на эмоциональную сферу;

5) средства воздействия на нравственную сферу.

По адресату средства и методы психической подготовки делятся на:

1) средства, направленные на психическую подготовку тренера;

2) средства управления непосредственно спортсменом или командой.

По времени применения эти средства и методы делятся на:

1) предупреждающие;

2) предсоревновательные;

3) соревновательные;

4) постсоревновательные.

По характеру применения их подразделяют на саморегуляцию (аутовоздействия) и гетерорегуляцию (воздействия других участников педагогического процесса - тренера, психолога, врача, массажиста и т. д.).

На выбор конкретных средств и методов существенное влияние оказывают фактор времени, место соревнования, социально-психологический климат в команде, индивидуальные особенности спортсмена.

Мобилизующие средства и методы направлены на повышение психического тонуса, формирование установки на активную интеллектуальную и моторную деятельность спортсмена. Сюда относят такие словесные средства, как самоприказы, убеждения; такие психорегулирующие упражнения, как «психорегулирующая тренировка» (вариант «мобилизация»), упражнения на концентрацию; такие физиологические воздействия, как возбуждающий вариант акупунктуры, возбуждающий массаж.

Коррегирующие средства обычно относятся к категории словесных и носят форму гетеровоздействия. Ими могут быть различные варианты сублимации (мысли спортсмена о возможном исходе соревнования вытесняются в направлении оценки собственных технико-тактических действий), способы изменения целеполагания, прием «рационализация» (когда спортсмену объясняют механизм начавшегося стресса, что делает его менее опасным), «гимнастика чувств» по системе (когда спортсмену преднамеренно предлагают изобразить гнев, ярость, радость, сомнение и т. д.).

Релаксирующие средства направлены на снижение уровня возбуждения и облегчают процесс психического и физического восстановления. В качестве примеров можно назвать варианты пси-хорегулирующей тренировки «успокоение», «прогрессивную релаксацию» (последовательное напряжение и расслабление мышц), «паузы психорегуляции», успокаивающий массаж.

Психолого-педагогические средства относятся к компетенции не только психолога, но и тренера, основываются на вербальном (словесном) воздействии и направлены преимущественно на моральную и нравственную сферу спортсмена. Умелое использование слова - важнейшее средство психической подготовки.

Психофизиологическими условно называются средства физиологические по технологии, но несущие в себе психическое воздействие, в основном косвенное. Такими средствами являются акупунктура, массаж, разминка, особенно если она психологически грамотно построена и преследует цель формирования У спортсмена необходимого настроения.

Значительный раздел средств психической подготовки составляют приемы произвольной саморегуляции. По способу применения такими приемами могут быть убеждение, самовнушение (самоприказ), двигательные и дыхательные упражнения, использование механизмов представления и воображения (например, с помощью средств идеомоторной тренировки).

Психическая подготовка осуществляется на всем протяжении многолетней подготовки на тренировочных занятиях, учебно-тренировочных сборах, соревнованиях.

18.6. Тренировочные и соревновательные нагрузки

Нагрузка - это воздействие физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее активную реакцию его функциональных систем (, 1987).

Соревновательная нагрузка - это интенсивная, часто максимальная нагрузка, связанная с выполнением соревновательной деятельности.

Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она является функцией мышечной работы, присущей тренировочной и соревновательной деятельности. Именно мышечная работа содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со стороны организма соответствующую функциональную перестройку.

По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются на тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по величине - на малые, средние, значительные (околопредельные) и большие (предельные); по направленности - на способствующие совершенствованию отдельных двигательных качеств (скоростных, силовых, координационных, выносливости, гибкости) или их компонентов (например, алактатных или лактатных анаэробных возможностей, аэробных возможностей), совершенствующие координационную структуру движений, компоненты психической подготовленности или тактического мастерства и т. п.; по координационной сложности - на выполняемые в стереотипных условиях, не требующих значительной мобилизации координационных способностей, и связанные с выполнением движений высокой координационной сложности; по психической напряженности - на более напряженные и менее напряженные в зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсменов.

Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут быть разделены на развивающие, поддерживающие (стабилизирующие) и восстановительные.

К развивающим нагрузкам относятся большие и значительные нагрузки, которые характеризуются высокими воздействиями на основные функциональные системы организма и вызывают значительный уровень утомления. Такие нагрузки по Интегральному воздействию на организм могут быть выражены Через 100 и 80%. После таких нагрузок требуется восстановительный период для наиболее задействованных функциональных систем соответственно 48-96 и 24-48 ч.

К поддерживающим (стабилизирующим) нагрузкам относятся средние нагрузки, воздействующие на организм спортсмена на уровне 50-60% по отношению к большим нагрузкам и требующие восстановления наиболее утомленных систем от 12 до 24 ч.

К восстановительным нагрузкам относятся малые нагрузки на организм спортсмена на уровне 25-30% по отношению к большим и требующие восстановления не более 6 ч.

Выбор той или иной нагрузки должен быть обоснован прежде всего с позиций эффективности. К числу наиболее существенных признаков эффективности тренировочных нагрузок можно отнести (, 1980):

1) специализированность, т. е. меру сходства с соревновательным упражнением;

2) напряженность, которая проявляется в преимущественном воздействии на то или иное двигательное качество, при задействовании определенных механизмов энергообеспечения;

3) величину как количественную меру воздействия упражнения на организм спортсмена.

Специализированность нагрузки предполагает их распределение на группы в зависимости от степени их сходства с соревновательными. По этому признаку все тренировочные нагрузки разделяются на специфические и неспецифические. К специфическим относят нагрузки, существенно сходные с соревновательными по характеру проявляемых способностей и реакциям функциональных систем.

В современной классификации тренировочных и соревновательных нагрузок выделяют пять зон, имеющих определенные физиологические границы и педагогические критерии, широко распространенные в практике тренировки. Кроме того, в отдельных случаях третья зона разделяется еще на две подзоны, а четвертая на три в соответствии с продолжительностью соревновательной деятельности и мощностью работы (табл. 30). Для квалифицированных спортсменов эти зоны имеют следующие характеристики

Таблица 30 Классификация нагрузок и характеристика отдельных зон интенсивности

|

Зоны интенсив- ности |

Преимущест- венное энерго- обеспечение (субстраты) |

Соотношение аэробного и анаэроб- ного энерго- обеспечения, % |

Потребле- ние кисло- рода, в% от МПК |

Пограничная скорость передвиже- ния или мощность работы |

ЧСС во время работы |

Концент- рация лактата во время работы, м моль/л |

Вовлечение мышечных волокон |

Эффективное время работы |

|

1. Аэробная |

Жиры |

100:0 |

40-70 |

Аэробного |

140+10 |

2-2,5 |

ММВ |

Исходя |

|

восстанови- |

(50% и более), |

порога |

из задач | |||||

|

тельная |

гликоген, глюкоза крови |

тренировки | ||||||

|

2. Аэробная |

Гликоген, |

95:5 |

60-90 |

Анаэробного |

170+10 |

2,5-4 |

ММ В, |

ДоЗ—4 ч |

|

развиваю- |

жиры, |

порога |

(до 4,5) |

БМВд | ||||

|

щая |

глюкоза крови | |||||||

|

3. Смешан- |

Гликоген, |

90:10 |

80-90 |

4-6,5 |

ММВ, БМВ, |

0,5-2 ч | ||

|

ная аэробно- |

жиры. |

Соответственно |

180±10 |

ММВ, БМВ', |

10—30 мин | |||

|

анаэробная |

глюкоза |

85:15 |

85-100 |

МПК |

6,5-10 |

БМВ6 | ||

|

(а. б)* | ||||||||

|

4. Анаэробная |

Гликоген |

70:30 |

95-100 |

Свыше |

8-15 |

ММВ, |

5—10 мин* | |

|

гликотиче- |

40:60 |

85-95 |

180 |

10-18 |

БМВ, |

2—5 мин* | ||

|

ская |

20:80 |

75-90 |

14-20 |

БМВ6 |

До 2 мин* | |||

|

(до 25) | ||||||||

|

5. Анаэробная |

Креатин- |

5:95 |

Мини- |

Макси- |

Не ин- |

Не ин- |

ММВ, |

До 10-15* с |

|

алактатная |

фосфат, АТФ, |

мальное |

мальная |

форма- |

форма- |

БМВ, БМВ6 | ||

|

гликоген |

тивна |

тивна |

* В одном повторении.

1-я зона - аэробная восстановительная. Ближайший тренировочный эффект нагрузок этой зоны связан с повышением Ч 140-145 уд./мин. Лактат в крови находится на уровне покоя и не превышает 2 ммоль/л. Потребление кислорода достигает 40 от МПК. Обеспечение энергией происходит за счет окисления жиров (50% и более), мышечного гликогена и глюкозы кров: Работа обеспечивается полностью медленными мышечными волокнами (ММВ), которые обладают свойствами полной утилизации лактата, и поэтому он не накапливается в мышцах и крови. Верхней границей этой зоны является скорость (мощность) анаэробного порога (лактат 2 ммоль/л). Работа в этой зоне может выполняться от нескольких минут до нескольких часов. Она стимулирует восстановительные процессы, жировой обмен в организм совершенствует аэробные способности (общую выносливость)

Нагрузки, направленные на развитие гибкости и координации движений, выполняются в этой зоне. Методы упражнения не регламентированы.

Объем работы в течение макроцикла в этой зоне в разных видах спорта составляет от 20 до 30%.

2-я зона - аэробная развивающая. Ближний тренировочный эффект нагрузок этой зоны связан с повышением ЧСС до 1уд./мин. Лактат в крови до 4 ммоль/л, потребление кислорода 60-90% от МПК. Обеспечение энергией происходит за счет окисления углеводов (мышечного гликогена и глюкозы) и в меньшей степени жиров. Работа обеспечивается медленными мышечными волокнами (ММВ) и быстрыми мышечными волокнами (БМВ) типа «а», которые включаются при выполнении нагрузок у верхней границы зоны - скорости (мощности) анаэробного порога.

Вступающие в работу быстрые мышечные волокна типа «а» способны в меньшей степени окислять лактат, и он медленно постепенно нарастает от 2 до 4 ммоль/л.

Соревновательная и тренировочная деятельность в этой зоне может проходить также несколько часов и связана с марафонскими дистанциями, спортивными играми. Она стимулирует воспитание специальной выносливости, требующей высоких аэробных способностей, силовой выносливости, а также обеспечивает работу по воспитанию координации и гибкости. Основные методы: непрерывного упражнения и интервального экстенсивного упражнения.

Объем работы в этой зоне в макроцикле в разных видах спорта составляет от 40 до 80%.

3-я зона - смешанная аэробно-анаэробная. Ближний тренировочный эффект нагрузок в этой зоне связан с повышением ЧСС до 180-185 уд./мин, лактат в крови до 8-10 ммоль/л, потребление кислорода 80-100% от МПК. Обеспечение энергией происходит преимущественно за счет окисления углеводов (гликогена и глюкозы). Работа обеспечивается медленными и быстрыми мышечными единицами (волокнами). У верхней границы зоны - критической скорости (мощности), соответствующей МПК, подключаются быстрые мышечные волокна (единицы) типа «б», которые не способны окислять накапливающийся в результате работы лактат, что ведет к его быстрому повышению в мышцах и крови (до 8-10 ммоль/л), что рефлекторно вызывает также значительное увеличение легочной вентиляции и образование кислородного долга.

Соревновательная и тренировочная деятельность в непрерывном режиме в этой зоне может продолжаться до 1,5-2 ч. Такая работа стимулирует воспитание специальной выносливости, обеспечиваемой как аэробными, так и анаэробно-гликолитическими способностями, силовой выносливости. Основные методы: непрерывного и интервального экстенсивного упражнения. Объем работы в макроцикле в этой зоне в разных видах спорта составляет от 5 до 35%.

4-я зона - анаэробно-гликолитическая. Ближайший тренировочный эффект нагрузок этой зоны связан с повышением лактата в крови от 10 до 20 ммоль/л. ЧСС становится менее информативной и находится на уровне 180-200 уд./мин. Потребление кислорода постепенно снижается от 100 до 80% от МПК. Обеспечение энергией происходит за счет углеводов (как с участием кислорода, так и анаэробным путем). Работа выполняется всеми тремя типами мышечных единиц, что ведет к значительному повышению концентрации лактата, легочной вентиляции и кислородного долга. Суммарная тренировочная деятельность в этой зоне не превышает 10-15 мин. Она стимулирует воспитание специальной выносливости и особенно анаэробных гликолитических возможностей.

Соревновательная деятельность в этой зоне продолжается от 20 с до 6-10 мин. Основной метод - интервального интенсивного упражнения. Объем работы в этой зоне в макроцикле в разных видах спорта составляет от 2 до 7%.

5-я зона - анаэробно-алактатная. Ближний тренировочный эффект не связан с показателями ЧСС и лактата, так как работа кратковременная и не превышает 15-20 с в одном повторении. Поэтому лактат в крови, ЧСС и легочная вентиляция не успевают достигнуть высоких показателей. Потребление кислорода значительно падает. Верхней границей зоны является максимальная скорость (мощность) упражнения. Обеспечение энергией происходит анаэробным путем за счет использования АТФ и КФ, после 10 с к энергообеспечению начинают подключаться гликолиз и в мышцах накапливается лактат. Работа обеспечивается всеми типами мышечных единиц. Суммарная тренировочная деятельность в этой зоне не превышает 120-150 с за одно тренировочное занятие. Она стимулирует воспитание скоростных, скоростно-силовых, максимально-силовых способностей. Объем работы в макроцикле составляет в разных видах спорта от 1 до 5%.

Классификация тренировочных нагрузок (см. табл. 30) дает Представление о режимах работы, в которых должны выполняться различные упражнения, используемые в тренировке, направленной на воспитание различных двигательных способностей. В то же время следует отметить, что у юных спортсменов от 9 до 17 лет отдельные биологические показатели, например ЧСС, в различных зонах могут быть более высокими, а показатели лактата - более низкими. Чем моложе юный спортсмен, тем в большей мере Эти показатели расходятся с описанными выше и приведенными в таблице 30.

В циклических видах спорта, связанных с преимущественным проявлением выносливости, для более точного дозирования нагрузок 3-ю зону в отдельных случаях делят на две подзоны: «а» и «б». К подзоне «а» относят соревновательные упражнения продолжительностью от 30 мин до 2 ч, а к подзоне «б» - от 10 до 30 мин. Четвертую зону делят на три подзоны: «а», «б» и «в». В подзоне «а» соревновательная деятельность продолжается примерно от 5 до 10 мин; в подзоне «б» - от 2 до 5 мин; в подзоне «в» - от 0,5 до 2 мин.

Тренировочные нагрузки определяются следующими показателями: а) характером упражнений; б) интенсивностью работы при их выполнении; в) объемом (продолжительностью) работы; г) продолжительностью и характером интервалов отдыха между отдельными упражнениями. Соотношения этих показателей в тренировочных нагрузках определяют величину и направленность их воздействия на организм спортсмена.

Характер упражнений. По характеру воздействия все упражнения могут быть подразделены на три основные группы: глобального, регионального и локального воздействия. К упражнениям глобального воздействия относятся те, при выполнении которых в работе участвует 2/3 общего объема мышц, регионального - от 1/3 до 2/3, локального - до 1/3 всех мышц (, 1970).

С помощью упражнений глобального воздействия решается большинство задач спортивной тренировки, начиная от повышения функциональных возможностей отдельных систем и кончая достижением оптимальной координации двигательной и вегетативных функций в условиях соревновательной деятельности.

Диапазон использования упражнений регионального и локального воздействия значительно уже. Однако, применяя эти упражнения, в ряде случаев можно добиться сдвигов в функциональном состоянии организма, которых нельзя достичь с помощью упражнений глобального воздействия.

Интенсивность нагрузки в значительной мере определяет величину и направленность воздействия тренировочных упражнений на организм спортсмена. Изменяя интенсивность работы, можно способствовать преимущественной мобилизации тех или иных поставщиков энергии, в различной мере интенсифицировать деятельность функциональных систем, активно влиять на формирование основных параметров спортивной техники.

Интенсивность работы тесно взаимосвязана с развиваемой мощностью при выполнении упражнений, со скоростью передвижения в видах спорта циклического характера, плотностью проведения тактико-технических действий в спортивных играх, поединков и схваток в единоборствах.