1.Четкость постановки целей и задач. Урок решает оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. В ходе организации учебной деятельности на уроке преподаватель обеспечивает не только овладение двигательными умениями и навыками, развитие основных физических качеств, усвоение обязательного минимума знаний по физической культуре, но и содействует воспитанию личностных качеств учащихся (смелость, настойчивость, коллективизм и т. д.). Формулировки задач урока, как правило предельно конкретны, лаконичны, учитывают состав учащихся их возраст, физическое развитие и подготовленность, обеспечивают преемственность предыдущих занятий с последующими и с возможно большей определенностью отражают планируемые конечные результаты. Оптимальное количество задач, решаемых на одном уроке, - не более 2-3.

2. Соответствие состава учебного материала учебной программе и характеру поставленных задач. Внепрограммный материал может использоваться лишь с целью индивидуализации обучения.

3. Целесообразный отбор средств и методов обучения с учетом дидактической цели и задачи урока. Ни одна дидактическая цель или задача не может быть успешно решена без заранее обдуманного отбора учебного материала с учетом конкретных особенностей темы, с одной стороны, и достигнутого уровня подготовленности, возрастно-половых особенностей учащихся, с другой.

4. Тесная связь уроков с предыдущими и последующими. Каждый урок имеет преемственную связь по направленности педагогических задач, содержанию учебного материала, объемам и интенсивности нагрузок с последующими и предыдущими уроками.

5. Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы. Учебный процесс становится эффективным только при условии учета индивидуальных особенностей занимающихся и учебного материала.

6. Постоянное видоизменение содержания урока, методики его организации и проведения. Разнообразие содержания, методики и процессуального обеспечения урока способствует формированию интереса у учащихся к занятиям физическими упражнениями и побуждает их к активной деятельности.

7. Обеспечение травмобезопасности урока. Повышенная травмоопасность урока физической культуры обусловлена тем, что его специфическим содержанием является разнообразная двигательная деятельность на гимнастических снарядах, со снарядами и без снарядов. Неправильная организация учебно-воспитательного процесса может привести к различным травмам учащихся (ушибы, , сотрясения, переломы и др.). Хорошо продуманная организация урока, приемы и способы помощи и страховки, особое внимание, уделяемое упражнениям с повышенной травмоопасностью (соскоки с гимнастических снарядов, лазание по канату, метание гранаты и др.), позволяют исключить травмирование на уроках.

8. Постоянный контроль за ходом и результатами учебной деятельности учащихся. На каждом уроке обеспечивается оперативное управление деятельностью учащихся. Оно осуществляется на основе анализа и оценки выполнения учебных заданий и реакции организма на нагрузки с учетом субъективных ощущений занимающихся.

Структура урока и характеристика его частей. Каждый урок физической культуры состоит из трех функционально связанных составных частей: подготовительной, основной, заключительной. Последовательность этих частей отражает закономерности изменения работоспособности организма под влиянием физических нагрузок. В начале нагрузки организм преодолевает инерцию покоя за счет постепенного повышения функциональной работоспособности своих органов и систем. Это называется фазой врабатывания, которая соответствует подготовительной части урока. Затем достигнутый уровень функциональной работоспособности определенное время сохраняется с небольшими колебаниями в сторону ее увеличения и снижения. Это называется фазой устойчивой работоспособности, которая соответствует основной части урока. По мере расходования функциональных резервов рабочих органов и систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и др.) работоспособность занимающегося постепенно снижается. Это называется фазой истощения или утомления, которая соответствует заключительной части урока.

1. Подготовительная часть урока. Основная ее цель - подготовить занимающихся к выполнению упражнений в основной части занятия. Исходя из этого в подготовительной части решаются следующие методические задачи:

- обеспечение первоначальной организации занимающихся и психического настроя на занятие;

- активирование внимания и повышение эмоционального состояния занимающихся;

- обеспечение общей функциональной готовности организма к активной мышечной деятельности (выполнение несложных физических упражнений);

- обеспечение специальной готовности к первому виду упражнений основной части урока (выполнение подводящих и подготовительных упражнений).

В подготовительную часть урока включают игровые задания (2 - для активизации внимания и повышения эмоционального состояния занимающихся («Класс, смирно!», «Делай наоборот» «Мы не слышим», «Мы не видим» и др.), упражнения умеренной интенсивности, строевые упражнения, различные виды ходьбы бега, упражнения в движении; комплекс общеразвивающих упражнений в строю и отдельные специально подготовительные упражнения (на месте в разомкнутом строю) без предметов, с предметами и отягощениями; упражнения на гимнастической стенке и скамейках и др.

Упражнения с высокой интенсивностью не включаются в подготовительную часть, так как могут снизить работоспособность занимающихся.

В комплекс средств для разминки включают упражнения с поочередным воздействием на основные группы мышц и постепенным возрастанием нагрузки.

Проводя уроки с одним и тем же классом (группой), следует стремиться разнообразить упражнения в подготовительной части, всегда включая в ее содержание элементы новизны. Разнообразие обеспечивается путем обновления в каждом занятии нескольких общеразвивающих упражнений; изменения исходных положений (стоя, сидя, на коленях, лежа); выполнения упражнений преимущественно с большой амплитудой и в разных направлениях и плоскостях, под счет и самостоятельно без счета - по заданию; применения упражнений с набивными мячами, гимнастическими палками, булавами и др.; применения различных построений.

Рекомендуется такой порядок выполнения общеразвивающих упражнений: ходьба, бег, упражнения для рук и плеч, упражнения для туловища, упражнения для ног, прыжки, дыхательные упражнения и упражнения на расслабление.

Общая продолжительность подготовительной части составляет 10-20% от общего времени урока и зависит от продолжительности занятия, вида учебного материала, температуры окружающей среды и др.

2. Основная часть урока. Цель основной части - решение наиболее значимых оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, предусмотренных учебной программой и планом данного урока.

В основной части вначале разучиваются новые двигательные действия или их элементы. Закрепление и совершенствование усвоенных ранее навыков проводится в середине или конце основной части урока. Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых качеств, тонкой координации движении, выполняют в начале основной части урока, а упражнения, связанные с силой и выносливостью, - в конце. Причем воспитание специальной выносливости, если она запланирована, осуществляется раньше, чем воспитание общей выносливости. Состав всех упражнений в основной части урока должен быть таким, чтобы они оказывали разностороннее влияние.

Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на уроке материала преподавателю следует завершать основную часть подвижными играми и игровыми заданиями и упражнениями с включением движений, разученных на уроке.

Продолжительность основной части урока зависит от продолжительности занятия, объема и интенсивности нагрузки, пола и возраста занимающихся и др. В рамках школьного урока физической культуры она обычно длится 25-30 мин.

3. Заключительная часть урока. Цель заключительной части урока - постепенное снижение функциональной активности организма занимающихся и приведение его в относительно спокойное состояние. В соответствии с этой целью решается ряд методических задач:

- снижение физиологического возбуждения и излишнего напряжения отдельных групп мышц (медленный бег, спокойная ходьба, упражнения в глубоком дыхании и на расслабление самомассаж);

- регулирование эмоционального состояния (успокаивающие подвижные игры, игровые задания, упражнения на внимание);

- подведение итогов урока с оценкой преподавателем результатов деятельности занимающихся (здесь необходимо предусмотреть дальнейшее стимулирование сознательной активности занимающихся на последующих уроках);

- сообщение домашнего задания для самостоятельных занятий физическими упражнениями, для подтягивания «слабых мест».

Длительность заключительной части урока 3-5 мин.

Постановка задач. Перед каждым уроком обязательно должны ставиться конкретные задачи. В методике физического воспитания все задачи принято делить на три группы, исходя из их направленности: образовательные, оздоровительные и воспитательные. Педагогические задачи необходимо формулировать, возможно, конкретнее, образовательные же - с указанием уровня овладения техникой движения.

Образовательные задачи вооружают учащихся знаниями по физической культуре, умениями и навыками выполнять физические упражнения.

В теории и практике проведения урока приняты следующие правила постановки и формулировки задач.

При обучении двигательным действиям задачи урока формулируются следующим образом:

1) при ознакомлении с двигательным действием: «Ознакомление с техникой...» (и далее указывается то упражнение или отдельный его элемент, которое осваивается);

2) при разучивании двигательного действия: «Разучивание техники выполнения...»;

3) при совершенствовании двигательного действия: «Совершенствование техники выполнения...».

Первой на уроке решается задача ознакомления с техникой того или иного двигательного действия, второй - разучивания, третьей - совершенствования.

Оздоровительные задачи предусматривают обеспечение возможного в определенном возрасте физического развития и физической подготовленности, формирование осанки и обеспечение на занятиях наилучших условий для оздоровительного влияния упражнений на организм занимающихся.

Формулирование оздоровительных задач осуществляется следующим образом: «формирование правильной осанки, добиваясь свободного ненапряженного положения туловища во время ходьбы и бега», «развитие общей выносливости, используя кроссовый бег» и т. д.

При решении задач воспитания физических качеств рекомендуются формулировки с краткой терминологической записью, например: «Воспитание быстроты движений в беге на короткие дистанции», «Воспитание скоростно-силовых качеств при выполнении прыжка в длину с разбега» и т. д. Как видно из примеров, первое слово формулировки задачи - это «воспитание», далее указывается конкретное физическое качество и затем обязательно то упражнение, с помощью которого решается данная задача.

Воспитательные задачи обеспечивают положительное влияние занятий физическими упражнениями на воспитание свойств и качеств личности учащегося.

При решении задач воспитания личности формулировки конкретизируются в соответствии с возрастными особенностями занимающихся и спецификой содержания учебного материала, например: «Воспитание смелости при соскоке с гимнастического козла», «Воспитание чувства выдержки в лыжных гонках на дистанции 5 км» и т. д.

Классификация уроков в зависимости от решаемых задач. По признаку преимущественной направленности на решение образовательных, оздоровительных или воспитательных задач различают четыре разновидности уроков [10].

1.Комбинированные уроки. В них примерно в одинаковой мере представлены все три группы задач физического воспитания.

2. Уроки с преимущественно оздоровительной направленностью проводятся в двух вариантах: первый - развивающие (формирующие) уроки, служащие развитию различных систем организма, второй - восстанавливающие (реабилитационные) уроки, направленные на восстановление сил и работоспособности.

3. Уроки с преимущественно воспитательной направленностью дифференцируются в зависимости от конкретных задач нравственного или эстетического воспитания.

4. Уроки с преимущественно образовательной направленностью подразделяются на пять типов по признаку выделяемых дидактических задач: вводные уроки, уроки изучения нового материала, уроки совершенствования, смешанные (комплексные) уроки, контрольные (зачетные) уроки.

Вводные уроки проводятся в начале учебного года, четверти, при изучении нового раздела учебной программы. На этих урокаx преподаватель знакомит учащихся с основными задачами и содержанием учебной работы на предстоящий период, зачетными требованиями и учебными нормативами.

Уроки изучения нового материала (обучающие). Их основные задачи - ознакомление учащихся с новыми двигательными действиями и их первоначальное освоение.

Уроки совершенствования применяются для углубленного изучения и закрепления учебного материала.

Смешанные (комплексные) уроки содержат в себе задачи и элементы, характерные для перечисленных выше типов уроков. В таких уроках могут совместно решаться задачи обучения, развития физических качеств, контроля за уровнем физической подготовленности занимающихся и др. Этот тип урока наиболее широко используется в практике физического воспитания.

Контрольные уроки направлены на выявление успеваемости или определение уровня подготовленности занимающихся, проверку усвоения ими знаний, умений и навыков по теме или разделу программы и т. п.

Организация и методические основы проведения урока физической культуры

Результативность урока физической культуры во многом зависит от того, насколько преподаватель будет претворять намеченный им план, применять наиболее рациональные методы организации деятельности занимающихся и методические приемы, продуктивно использовать имеющиеся оборудование, инвентарь, технические средства обучения, учитывая при этом специфику места проведения занятия (спортивный зал или пришкольная спортивная площадка, стадион или парк, ровная или пересеченная местность), температурные условия, подготовленность школьников, их возрастные и индивидуальные особенности.

Организационное обеспечение урока предусматривает: 1) создание санитарно-гигиенических условий; 2) материально-техническое обеспечение; 3) выбор способа (метода) организации деятельности занимающихся на уроке, который позволит наилучшим образом выполнить поставленные задачи.

Санитарно-гигиеническое обеспечение условий для проведения уроков предусматривает весь комплекс мероприятий, обеспечивающих оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями.

B связи с этим санитарно-гигиеническое состояние мест занятий должно строго соответствовать установленным нормам (во всяком случае, этого следует добиваться). Так, температура воздуха для спортивного зала поддерживается (наиболее благоприятная) в пределах 14-16 °С.

После каждого занятия с классом в школе необходимо проветривать зал в течение всей перемены. Установлено, что вентиляция воздуха в легких человека в покое колеблется в пределах от 4 до 6 л в 1 мин, а при упражнениях высокой интенсивности (бег, спортивные игры и др.) поглощение воздуха организмом возрастает в 10 раз и более. Поэтому исключительно важно обеспечивать в местах занятий физическими упражнениями должную чистоту воздуха.

Очень большое внимание следует постоянно уделять поддержанию чистоты пола зала, гимнастических матов, снарядов, спортивного инвентаря. Следует проводить после каждого урока влажную уборку пола зала, протирать мокрой тряпкой гимнастические маты, а капитальную уборку - мытье пола, обтирание снарядов, инвентаря (сначала влажным способом, а затем сухой тряпкой) производить обязательно после окончания всех занятий в зале.

Несоблюдение этих важных санитарно-гигиенических требований приводит к большому скоплению пыли в помещении. Занятия в таких условиях наносят большой вред здоровью, так как в легкие поступает пыльный воздух. Кроме того, в неубранном зале загрязняются тела и спортивная одежда занимающихся.

Материально-техническое обеспечение урока предусматривает обеспечение учебно-воспитательного процесса таким количеством оборудования, инвентаря и мест выполнения учебных заданий, которое гарантировало бы полноценное решение всего комплекса задач при оптимальной плотности урока.

За последние годы по инициативе многих учителей физической культуры школьные спортивные залы и площадки оснащаются нестандартным (многопропускным) оборудованием, различными устройствами и тренажерами. Использование такого оборудования значительно повышает плотность занятий, вызывает повышенный интерес учащихся, создает широкие возможности для применения наиболее эффективных организационно-методических форм урока и в конечном счете во многом способствует результативности занятий.

Методы организации деятельности занимающихся на уроке. В практике физического воспитания применяются следующие методы организации занимающихся на уроке.

1. Фронтальный метод характеризуется выполнением всем составом класса одного и того же задания независимо от форм построения учащихся (в колоннах, нескольких шеренгах, в круг). Этот метод широко используется во всех частях урока, но преимущественно в подготовительной и заключительной. Однако нужно стремиться как можно больше использовать фронтальный метод и в основной части. При этом обеспечивается высокая моторная плотность (можно успеть больше сделать за счет увеличения времени непосредственно на двигательную деятельность обучающихся), что очень существенно.

фронтальный метод успешно применяется при управлении однородной деятельностью занимающихся, не требующей страховки, например - при разучивании и совершенствовании техники выполнения высокого и низкого старта в беге на короткие дистанции, ряда простейших акробатических упражнений (кувырков, перекатов и др.), при отработке технических приемов игры в волейбол в парах (передача мяча и др.).

Важным требованием является такое расположение занимающихся, чтобы они не мешали друг другу, все видели преподавателя, а он, в свою очередь, - учеников.

2. Групповой метод предусматривает одновременное выполнение в нескольких группах разных заданий преподавателя. Разделение занимающихся на группы и определение содержания заданий осуществляются с учетом пола, уровня подготовленности и других признаков (например, по росто-весовым показателям на уроках баскетбола, борьбы). Этот метод используется преимущественно в средних и старших классах. Но его применение требует специальной подготовки помощников учителя из числа наиболее подготовленных учеников и их заблаговременного инструктирования по учебному материалу предстоящего урока.

3. Индивидуальный метод заключается в том, что учащимся предлагаются индивидуальные задания, которые выполняются самостоятельно. Как правило, индивидуальные задания предназначены для занимающихся, значительно отличающихся от основного состава класса по своей подготовленности, особенностям и способностям, а иногда по состоянию здоровья. Метод широко применяется в спортивных играх и преимущественно в старших классах.

4. Круговой метод предусматривает последовательное выполнение занимающимися серии заданий (упражнений) на специально подготовленных местах («станциях»), как правило, расположенных по кругу зала или спортивной площадки. Обычно в круг включается от 4 до 10 упражнений («станций»). На каждой «станции» выполняется один вид упражнений или двигательных действий. Их состав подбирается с расчетом на комплексное развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. Весь круг проходят от 1 до 3 раз без интервала или с определенным интервалом отдыха между «станциями». Метод применяется в средних и старших классах.

Содержательная сторона урока определяется программой по Физическому воспитанию, в которой четко определены цели, задачи, учебные темы, требования и нормативы. Она составлена таким образом, чтобы учащиеся усвоили ее разделы на уроках за Установленное количество часов (68 ч в учебном году).

Педагогическое построение урока определяет физиологическая закономерность, связанная с фазовым изменением работоспособности при выполнении физической (мышечной) работы. Эта закономерность обусловливает выделение в структуре урока трех функционально связанных составных частей: подготовительной, основной, заключительной.

В содержание подготовительной части входят: 1) начальная организация занимающихся (построение, сообщение задач урока, строевые упражнения, упражнения на внимание); 2) различные варианты ходьбы, бега; 3) общеразвивающие и подготовительные упражнения (выполняемые на месте, в движении, без предметов с предметами).

При составлении комплекса упражнений для подготовительной части урока следует помнить, что подбор упражнений и их чередование зависят от задач, для решения которых составляется комплекс, а также от пола, возраста и физической подготовленности занимающихся. В комплекс следует включать доступные занимающимся упражнения для всех групп мышц.

Как правило, упражнения выполняются на счет 2, 4 и 8: а) после предварительного показа и объяснения преподавателя; б) одновременно с показом и объяснением преподавателя; в) только по показу; г) только по объяснению. Число упражнений в комплексе обычно не превышает 8-10.

При проведении общеразвивающих упражнений для активизации внимания занимающихся и повышения их эмоционального состояния рекомендуется использовать: 1) хлопки руками; 2) выполнение упражнений с закрытыми глазами; 3) выполнение упражнений с фиксацией отдельных положений (поз) на счет до 5-7; 4) выполнение упражнений в различном темпе; 5) выполнение упражнений с постепенным увеличением амплитуды движения; 6) выполнение одного и того же упражнения из различных исходных положений.

При выполнении упражнений рекомендуется ставить перед занимающимися конкретное задание. Например, во время наклона вперед коснуться пола всей ладонью или при выполнении поворота туловища направо из стойки ноги врозь правой рукой коснуться левой пятки, и наоборот.

Для повышения интереса занимающихся к выполнению общеразвивающих упражнений и более успешного решения задач подготовительной части урока рекомендуется применять разнообразные способы проведения этих упражнений.

1.Раздельный способ характеризуется тем, что после выполнения каждого упражнения комплекса делается пауза. При этом способе занимающиеся точнее выполняют движения, преподавателю легче их контролировать.

2. Поточный способ заключается в том, что весь комплекс упражнений выполняется непрерывно, без остановок, причем конечное положение предыдущего упражнения является исходным для последующего.

3. Выполнение упражнений в парах.

4. Выполнение упражнений с предметами (гимнастическими палками, скакалками, набивными мячами, с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке и т. д.).

5. Выполнение упражнений в движении.

Для успешного решения задач подготовительной части урока преподавателю необходимо:

- правильно выбирать место для показа упражнений;

- в нужном темпе и удобном для просмотра ракурсе показывать упражнения;

- кратко и точно называть показываемые упражнения;

- правильно, своевременно и достаточно громко подавать команды;

- помогать учащимся зеркальным показом, осуществлять подсказки и подсчеты;

- добиваться точного и синхронного выполнения упражнений;

- исправлять по ходу выполнения упражнений ошибки, допущенные учащимися.

При проведении подготовительной части урока преподавателю необходимо так подобрать упражнения, чтобы они:

- начинались из разных исходных положений (различных стоек, седов, положений лежа, упоров и положений рук);

- имели разную направленность, кинематические и динамические характеристики (различные группы мышц, направления, амплитуду, темп и характер выполнения);

- содержали в одном цикле от двух до восьми движений.

В содержание основной части урока входят: 1) разучивание новых двигательных действий; 2) закрепление и совершенствование усвоенных ранее двигательных умений и навыков общеобразовательного, прикладного и спортивного характера; 3) развитие физических качеств; 4) воспитание нравственных, интеллектуальных и волевых качеств; 5) формирование специальных знаний.

В процессе обучения двигательным действиям преподавателю следует:

- избегать однообразия в манере ведения урока, в подборе средств и методов обучения;

- использовать разнообразные методы оценки: одобрение, поощрение, замечание, порицание. При этом необходимо соблюдать справедливость и объективность, чувство меры и такта;

- индивидуально исправлять ошибки, указывая причину их возникновения, и придерживаться требований: учить всех и отдельно каждого;

- формировать у учащихся умения самостоятельного выполнять физических упражнений.

Для становления навыков в процессе обучения необходимо выполнять правильные движения с повторением не менее 8-10 раз, а при закреплении уже изученного движения - в пре делах 20-30 раз.

Многократное повторение упражнений, необходимое для со, здания прочных навыков, нередко вызывает у учащихся утомление, потерю интереса к выполнению двигательного действия. Это состояние является естественной реакцией организма на однообразный характер учебно-практической деятельности. Включение урок физической культуры подвижных игр, игровых заданий упражнений, использование игрового метода активизируют внимание, повышают эмоциональное состояние учащихся и заинтересованность.

Однако необходимо помнить, что игра выступает как вспомогательный, дополнительный метод. Она используется лишь тогда, когда движение достаточно хорошо освоено и внимание учащихся сосредоточивается не столько на двигательном акте, сколько на результате действия, условии и ситуации, в которых оно выполняется. Подвижная игра выступает как метод закрепления совершенствования навыка, выполняемого в повышенном эмоциональном состоянии, в изменяющихся ситуациях, при внешних противодействиях.

Последовательность применения игр на уроках физической культуры должна быть спланирована заранее. Выбор игры зависит главным образом от тех педагогических задач, которые ставятся перед уроком. Немаловажное значение имеет подготовленность класса (физическая и техническая). Необходимо четко знать, что занимающиеся могут и что еще не в их силах сделать. Подбор игр зависит также и от того, где проводится игра (в спортивном зале, на открытой площадке, стадионе), от наличия соответствующего инвентаря и оборудования.

Включая в игры тот или иной элемент двигательного действия, важно следить, чтобы основная структура движения в ходе игры не нарушалась. Не следует, к примеру, в игре закреплять движения с максимальными усилиями, если это не проделывалось на уроке при формировании навыка.

Определение результатов игры, выявление ошибок, неверных действий имеют большое воспитательное значение. При подведении итогов важно учитыва не только быстроту, но и качество выполнения игровых действий.

В младшем школьном возрасте на этапе разучивания упражнений на уроке следует применять соревновательный метод обучения, предусматривающий использование соревновательного начала в качестве подчиненного цели обучения.

Объектом соревновательной деятельности являются показатели качества выполнения элементов или целостных двигательный действий («кто правильнее?», «кто точнее?» и т. п.).

Для того чтобы занимающиеся могли освоить предлагаемый материал урока (выполнить соответствующие действия), преподаватель осуществляет множество действий: объясняет, показывает, наблюдает, анализирует, оценивает работу учащихся и т. д. Процесс освоения занимающимися учебного материала также строится через выполнение ими различных действий: восприятие сведений, усвоение элементов, осуществление повторных, но уже скорректированных действий, совершенствование действий и т. д.

Все действия педагога (и занимающихся) подчинены в итоге конкретному результату: научить (научиться) выполнять двигательные действия.

Большое значение при обучении двигательным действиям играют зрительное и слуховое восприятие изучаемого упражнения (наглядность). Использование наглядности зависит от этапа обучения. Как правило, на этапах ознакомления и начального разучивания двигательного действия она применяется гораздо чаще, а на этапе совершенствования используется для исправления появившихся ошибок.

К средствам наглядности при обучении двигательным действиям относят следующие.

1. Показ двигательного действия преподавателем (или учеником по заданию преподавателя). В основе обучения с помощью показа лежит подражание. При показе двигательных действий преподавателю необходимо соблюдать следующие требования [10]:

- показ всегда следует сочетать с методами использования слова, это позволяет избежать слепого копирования;

- содержание показа обязано, при всем прочем, соответствовать задачам обучения: а) первый показ, как правило, должен давать целостное представление о технике исполнения физического упражнения; б) в дальнейшем, когда необходимо обратить внимание учеников на отдельные движения и акцентированные усилия, в показе подчеркиваются именно эти моменты; в) для большей наглядности иногда показывают лишь часть изучаемого

Действия, уменьшают скорость движения, делают паузы;

- недопустим небрежный, неточный показ, так как он может быть принят учениками за образец, которому надо подражать;

- поручать показ упражнения ученику можно в следующих случаях: а) если преподаватель по состоянию здоровья не в состоянии хорошо выполнить действие; б) если при показе преподавать вынужден принять положение (например, вниз головой), при Котором ему неудобно объяснять; в) когда необходимо снять предубеждение учеников в невыполняемости задания;

- при показе преподаватель занимает положение, при котором ему удобно руководить всеми учащимися (например, стоя на возвышении, легче держать под контролем учащихся всего класса), а ученикам видеть упражнения в плоскости, наглядно отражать структуру действия (например, стоя к учащимся в профиль, легче показать правильное сгибание ноги вперед);

- показы преподавателем «как не надо выполнять» допустимы в тех случаях, когда учащиеся способны критически относиться к выполняемым упражнениям, умеют анализировать свои движения и если такой показ сопровождается убедительным объяснением и не является передразниванием недостатков учащегося;

- зеркальные показы целесообразны при использовании лишь простых, преимущественно общеразвивающих упражнений. При показе сложных действий зеркальное исполнение приводит, как правило, к нарушению естественности, легкости исполнения.

2. Наглядные пособия (рисунки; кинограммы с изображением последовательности движений, составляющих действие; учебные видеофильмы и т. п.). Демонстрация наглядных пособий обладает преимуществом перед показом при необходимости акцентировать внимание учащихся на статических положениях и последовательной смене фаз движений.

Для усвоения результатов наглядного восприятия полезны вопросы преподавателя и ответы учащихся.

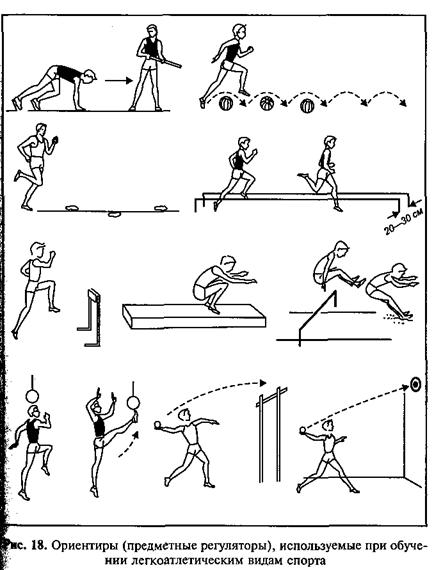

3. Ориентиры (предметные регуляторы). Если показ движений и демонстрация наглядных пособий при обучении двигательным действиям используются довольно часто, то ориентиры пока не получили широкого применения на уроке физической культуры. А между тем ориентиры - одно из эффективных средств наглядности. Для безошибочного выполнения отдельных элементов и упражнений в целом в учебном процессе используются следующие ориентиры:

- пространственные (линии, флажки, метки, жесткие ограничители движений по амплитуде, направлению), указывающие точную меру движений тела или его отдельных частей;

- звуковые и световые (метроном, хлопки руками, словесный сигнал, музыкальный такт, электронные звуколидеры и светолидеры и т. п.), задающие определенный темп и ритм движений, направление, амплитуду и т. д.;

- инструментальные (показания приборов, секундомеров, измерителей высоты и длины прыжка и т. п.).

Некоторые ориентиры, используемые на уроках физической культуры, представлены на рис. 18.

Увидев, как выполняется упражнение, и выслушав объяснения преподавателя, учащиеся иногда не могут воспроизвести его правильно: они лишь зрительно воспринимают «чужие» движения. Зрительные восприятия, как бы точны они ни были, не создают полного «живого» представления, если они не подкреплены мышечно-двигательными ощущениями.

Чтобы воспроизвести упражнение правильно, надо его зрительный образ соединить с мышечно-двигательными ощущениями собственных движений. Создать правильные мышечно-двигательные ощущения как раз и помогают различные ориентиры (предметные регуляторы). Например, часто после показа и объяснения ученики не выполняют требования бежать, высоко поднимая бедро. Добиться правильных движений помогают такие занятия, как бег через набивные мячи, невысокие препятствия. При метании малого мяча на дальность с места и разбега ученики часто посылают его не прямо перед собой, а в сторону, хотя преподаватель показывал и объяснял, как правильно выполняется метание. Более точному направлению броска способствует метание в узкий коридор.

Предметные регуляторы в основном используются при начальном разучивании двигательных действий.

Ни один урок не должен проходить без включения в него специальных упражнений, способствующих развитию тех или иных физических качеств. При выборе упражнений, активно воздействующих на то или иное физическое качество, важно придерживаться следующих рекомендаций.

1. Для достижения лучших результатов в развитии у школьников быстроты следует включать в уроки упражнения по мгновенному реагированию на различные сигналы, преодолению коротких расстояний за минимальное время. Кроме того, необходимо подбирать упражнения, вызывающие быстрые перемещения, скорость действий, частоту движений. Такими упражнениями являются старты из различных исходных положений, бег на короткие дистанции, челночный бег, прыжки через скакалку, а также подвижные и спортивные игры, встречные эстафеты и т. д.

Такие упражнения (за исключением игр и эстафет) лучше применять в начале основной части урока, когда организм еще неутомлен.

Проявлению максимума скоростных возможностей содействуют соревновательные и игровые приемы выполнения упражнений.

2. Для развития силы типичными являются упражнения общеразвивающего характера без предметов и с предметами (лазание по вертикальному канату, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, упражнения на гимнастических снарядах, использование гантелей, тренажеров, различные виды единоборства т. д.).

|

|

3. Выносливость надо развивать на каждом уроке, применяя специальные упражнения и увеличивая плотность и интенсивность занятий. Особенно эффективны бег на средние дистанции, кроссы, бег на лыжах, подвижные игры («Ручей», «Кросс по кругу», «Бег с выбыванием», «Смена лидеров» и др.) и спортивные игры. В младших классах в основном применяется бег в медленном, равномерном темпе, т. е. бег со скоростью 2-3 м/с, а также равномерный бег в сочетании с ходьбой и комплексами общеразвивающих упражнений. В средних и старших классах применяется равно

мерный бег продолжительностью 8-25 мин, повторный бег наотрезках 200-800 м и др.

В основной части занятия упражнения на выносливость всегда следует выполнять последними.

4. Развитию координации движений способствуют подвижные и спортивные игры, акробатические упражнения, полосы препятствий, эстафеты с предметами и различные упражнения с использованием нестандартного оборудования и др.

5. Для развития вестибулярной устойчивости надо чаще применять упражнения на равновесие.

Специфика предмета «Физическая культура» помогает преподавателю успешно воспитывать на уроках и личностные качества учащихся. Для того чтобы достигнуть наибольшего эффекта в воспитании нравственности, необходимо применять на каждом уроке различные средства воспитывающего характера. К их числу относятся: подбор заданий, содействующих сплочению коллектива учащихся; организация совместных действий, взаимопомощь, взаимовыручка; поощрение положительных и порицание отрицательных поступков, совершаемых учениками на уроке, и др. Для воспитания личностных качеств надо ставить перед учащимися трудные, но посильные задачи, стимулировать достижение цели. Так, для воспитания смелости и настойчивости можно использовать упражнения, связанные с преодолением нерешительности и страха перед выполнением, например, опорных прыжков, упражнений на гимнастических снарядах и др.

В содержание заключительной части урока, как правило, входят: упражнения, способствующие снижению возбуждения (различные варианты передвижений с постепенным снижением темпа, упражнения на дыхание и расслабление мышц); упражнения, способствующие регулированию эмоционального состояния (успокаивающие подвижные игры, игровые задания и упражнения на внимание); мероприятия по подведению итогов урока с оценкой преподавателем результатов деятельности занимающихся; сообщение задания на дом (для всего класса или отдельным ученикам).

Дозирование физических нагрузок на уроке

Физическая нагрузка - это определенная мера влияния физических упражнений на организм занимающихся. Доза нагрузки -это определенная ее величина, измеряемая параметрами объема и интенсивности. Дозировать нагрузку - значит строго регламентировать ее объем и интенсивность.

Объем нагрузки определяется количеством выполненных упражнений, затратами времени на занятия, километражем преодоленного расстояния (дистанции) и другими показателями.

Интенсивность характеризуется показателями темпа и скорости Движений, ускорения, частоты сердечных сокращений и др.

Соотношение между ними при выполнении физических упражнений представляет собой обратно пропорциональную зависимость: чем больше объем нагрузки, тем меньше ее интенсивность, и наоборот. По характеру мышечной работы нагрузки могут быть стандартными и переменными.

Действием нагрузки является реакция организма на выполненную работу. Ее показатели - частота сердечных сокращений и внешние признаки утомления учащихся. Градация внешних признаков по степени утомления при физических нагрузках представлена ниже, в таблице 23.

Таблица 23 Внешние признаки утомления

|

Признаки |

Степень утомления | ||

|

легкая |

значительная |

Очень большая | |

|

Цвет кожи лица и туловища |

Небольшое покраснение |

Значительное покраснение |

Резкое покраснение, побледнение, появление синюшности губ |

|

Потливость |

Небольшая, чаще на лице |

Большая, головы и туловища |

Очень сильная, выступление соли |

|

Дыхание |

Учащенное ровное |

Значительное учащение, периодически через рот |

Резко учащенное, поверхностное, появление одышки |

|

Движения |

Не нарушены |

Неуверенные |

Покачивания, нарушение координации движений, дрожание конечностей |

|

Внимание |

Безошибочное |

Неточность выполнения команд |

Замедленное выполнение заданий, часто на повторную команду |

|

Самочувствие |

Жалоб нет |

Жалобы на усталость, сердцебиение, одышку и т. д. |

Сильная усталость, боль в ногах, головокружение, одышка, шум в ушах, головная боль, тошнота и др. |

Все указанные выше показатели в различной степени и различных отношениях отражают величину воздействия физической нагрузки на организм занимающихся, что позволяет определять и регулировать нагрузку в процессе занятия.

Теоретико-методическую основу оптимального дозирования нагрузок составляют закономерности адаптации организма к воздействию физических упражнений, развития тренированности. Исходя из этого сформулированы и научно обоснованы следующие методические положения: адекватность нагрузок (соответствие индивидуальным функциональным возможностям организма), постепенность повышения нагрузок (обеспечивающая развитие функциональных возможностей), систематичность нагрузок (их последовательность и регулярность).

Физические нагрузки в каждом конкретном случае должны быть оптимальными по своим параметрам (объему, интенсивности, интервалам отдыха), что обеспечивает тренирующий эффект. Недостаточные нагрузки неэффективны, так как ведут к потере учебного времени, а чрезмерные - наносят вред организму.

Если нагрузка остается прежней и не меняется, то ее воздействие становится привычным и перестает быть развивающим стимулом, поэтому постепенное увеличение физической нагрузки - необходимое требование.

Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике показателем реакции организма на физическую нагрузку является величина частоты сердечных сокращений (ЧСС).

При дозировании нагрузок в целях повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы их величина по показателю ЧСС должна быть не ниже 130 уд./мин (при этом наблюдается максимальный ударный объем сердца). Поэтому величина нагрузок при ЧСС, равной 130 уд./мин, соответствует порогу тренирующей нагрузки.

В оздоровительных целях оптимальный диапазон нагрузок на занятиях находится в пределах ЧСС от 130 до 170 уд./мин (, 1988, и др.).

Следовательно, наибольший общеукрепляющий оздоровительный эффект на занятиях с учащимися подросткового и юношеского возраста достигается упражнениями аэробной направленности средней и большой интенсивности (с помощью подвижных игр, эстафет, спортивных игр, плавания, бега, ходьбы на лыжах и др.).

Диапазон нагрузок средней интенсивности составляет 1уд./мин и большой интенсивности - 161-175 уд./мин.

Строгое регулирование физических нагрузок и их чередование с отдыхом обеспечивают направленное воздействие физических Упражнений на функциональную активность органов и структур организма детей школьного возраста.

Регулирование параметров нагрузки на уроке физической культуры достигается многими разнообразными способами и методическими приемами; наиболее эффективные и доступные из них следующие:

- изменение количества повторений одного и того же упражнения;

- изменение суммарного количества упражнений;

- изменение скорости выполнения одного и того же упражнения;

- увеличение или уменьшение амплитуды движений;

- варьирование величин внешних отягощений;

- выполнение упражнений в усложненных или облегченных условиях (например, бег в горку и бег под горку или бег по дорожке стадиона и бег по песку и т. д.);

- изменение исходных положений (например, выпрыгивания вверх из полуприседа и приседа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа с положением ног на полу и на гимнастической скамейке и т. д.);

- изменение длины дистанций в беге, плавании, в беге на лыжах;

- проведение занятий на обычной, увеличенной или уменьшенной площадке (в спортивных играх);

- варьирование применяемых методов (равномерный, игровой, соревновательный и др.);

- увеличение или уменьшение времени (интервалов) и характера отдыха между выполнением упражнений.

В каждом конкретном случае преподаватель применяет наиболее оптимальные способы регулирования физической нагрузки для эффективного решения задач урока.

Общая и моторная плотность урока. Одним из показателей эффективности урока является его плотность. Определять плотность урока необходимо в целом и по частям. Это обусловлено неодинаковыми возможностями и условиями организации работы в подготовительной, основной и заключительной частях урока. Общее время, затраченное на урок (или его часть), принимается за 100%. Относительно него и рассчитываются процентные величины.

Различают общую (педагогическую) и моторную (двигательную) плотность урока.

Общая плотность урока - это отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к общей продолжительности урока.

Общая плотность урока включает в себя следующие педагогически целесообразные мероприятия (, 1989):

1) организацию учащихся, проверку домашнего задания, постановку учебных задач;

2) сообщение и закрепление теоретических сведений;

3) проведение общеразвивающих упражнений;

4) инструктирование, регулирование, коррекцию (исправление ошибок), помощь, страховку;

5) подготовку и уборку снарядов, необходимые перемещения учащихся на уроке и т. д.;

6) изучение техники физических упражнений, воспитание физических качеств;

7) методическую подготовку учащихся, формирование умений самостоятельно заниматься, а также организаторских навыков;

9) использование наглядных пособий, технических средств, показ упражнений;

10) педагогический контроль;

11) подведение итогов, выполнение упражнений на расслабление, постановку домашних заданий;

12) воспитательную работу на уроке.

Для определения общей плотности (ОП) урока или его частей суммируются показатели времени активной деятельности на уроке /M. Сюда входит время, затраченное на выполнение физических упражнений, слушание, наблюдение и организацию урока, кроме времени на неоправданные ожидание и простои. Это время умножается на 100% и делится на общее время урока tобщ:

![]()

Общая плотность полноценного урока физической культуры должна приближаться к 100%. К снижению общей плотности урока приводят следующие причины:

- неоправданные простои на уроке (опоздание с началом, несвоевременная подготовка мест занятий и инвентаря, ожидание очереди перед выполнением упражнений);

- неподготовленность учителя к уроку; непродуманные организация и содержание урока, приводящие к паузам;

- излишняя и малоэффективная словесная информация для Учащихся на уроке;

- неудовлетворительная дисциплина занимающихся, что приводит к нерациональному использованию времени из-за многократного повторения команд и распоряжений, замечаний ученикам, повторений объяснения и т. п.

Моторная плотность урока - это отношение времени, использованного непосредственно на двигательную деятельность учащихся к общей продолжительности урока.

Для расчета моторной плотности (МП) необходимо время выполнения физических упражнений tфу умножить на 100% и разделить на общее время занятия, урока tобщ:

![]()

Например, установлено, что суммарное время, затраченное учащимися на выполнение физических упражнений, равно 25 мин (оставшиеся 15 мин были затрачены на объяснения преподавателя, подготовку мест занятий, интервалы отдыха между смежными заданиями и т. п.). В этом случае моторная плотность урока будет равна:

Моторная плотность в процессе урока постоянно меняется. Неизбежность таких изменений можно объяснить прежде всего различием содержания применяемых упражнений, местом их использования и методами применения. Показатели моторной плотности меняются также и в зависимости от типа урока. Так, на уроках совершенствования техники движений и развития физических качеств она может достигать 70-80%, а на уроках разучивания двигательных действий и формирования знаний, требующих значительных затрат времени на умственную деятельность занимающихся, моторная плотность может находиться на уровне 50%.

При всей важности моторной плотности урока она не может достигать 100%, так как в противном случае не оставалось бы времени для объяснения материала, его осмысления учащимися, анализа ошибок, что неизбежно привело бы к снижению качества и эффективности учебной работы в целом.

Формирование навыков самостоятельности при занятиях физическими упражнениями

Самостоятельная работа учащихся выступает и как форма организации занятия, и как способ деятельности учащихся по решению определенных задач. Основная, специфическая цель самостоятельной работы заключается в формировании самостоятельности.

Исходным признаком самостоятельной работы является деятельность учащихся без посторонней помощи или при сравнительно небольшой помощи.

Степень самостоятельности зависит от возрастных и познавательных возможностей учащихся, содержания учебного материала.

У детей младшего школьного возраста самостоятельность в первую очередь проявляется в подражательной, воспроизводящей цельности. В среднем и старшем школьном возрасте самостоятельная работа проводится: 1) с различными источниками знаний - учебником, учебными и наглядными пособиями по физической культуре; 2) с практическим учебным материалом, представленным в учебных карточках-заданиях, упражнениях-заявках, контрольно-обучающих заданиях, обучающих программах, составленных по принципу алгоритмических предписаний и др.

Самостоятельная работа с учебными и наглядными пособиями по физической культуре проявляется в ответах учащихся (после чтения текста, рассмотрения наглядного пособия) на вопросы преподавателя или программ контроля знаний с выборочными вариантами ответов (программированный контроль знаний).

В учебных карточках-заданиях перечисляются упражнения (на закрепление ранее изученных двигательных действий, для общефизической подготовки), которые каждый занимающийся выполняет за урок (или за несколько уроков). Успешная работа по карточкам возможна в случае полного взаимопонимания преподавателя с учащимися и наличия хорошей материально-технической базы. Это позволяет учащимся заниматься, не мешая друг другу и не ожидая своей очереди к тому или иному снаряду.

Суть упражнений-заявок заключается в том, что занимающимся предлагается упражнение, для успешного выполнения которого необходимо проявить смекалку, определенную сноровку, с целью реализации своих двигательных возможностей.

Контрольно-обучающие задания (установки-задания) направлены на самостоятельную творческую деятельность учащихся с учетом задач урока. Они разрабатываются для каждого класса, урока, этапа обучения. На уроках физической культуры применяются следующие контрольно-обучающие задания: а) по формированию двигательных умений и навыков; б) по общей и специальной физической подготовке; в) по осмыслению рациональных форм организации двигательных действий, целесообразности тактических приемов в индивидуальных и групповых упражнениях, в играх и состязаниях.

Первая часть заданий носит обучающую направленность (например, из разрозненных упражнений, предложенных для разминки, составить комплекс с соблюдением их последовательности), вторая часть - контрольную направленность (например, по составленному комплексу провести разминку с классом).

Обучающие программы алгоритмического типа содержат в себе Комплекс взаимосвязанных учебных заданий последовательно нарастающей сложности и направленных на постепенное подведение учащихся к успешному освоению двигательного действия. Комплекс состоит из 5-6 серий учебных заданий. Первая серия содержит упражнения, направленные на повышение уровня физической подготовленности учащихся, необходимого для овладения изучаемого двигательного действия. Вторая - упражнения на освоение исходного положения (или основного элемента) изучаемого двигательного действия. Третья - упражнения, с помощью которых изучаются действия, обеспечивающие выполнение изучаемого движения. Четвертая и пятая серии - упражнения, связанные с обучением отдельным частям (элементам) техники двигательного действия. Шестая серия - упражнения, направленные на совершенствование техники.

При подготовке учащихся к самостоятельной работе следует дать им четкие указания об объеме и содержании предстоящей самостоятельной деятельности, о ее целях, а также о технике выполнения (если эта техника им еще неизвестна), т. е. проинструктировать учеников о том, что делать и как выполнять задание. Основным средством контроля за самостоятельным выполнением физических упражнений являются ответы и двигательные действия учащихся, а также аналитическая деятельность преподавателя по определению степени их правильности, числа и характера ошибок. Логическим завершением педагогических усилий по формированию у учащихся навыков самостоятельной деятельности на уроке становятся разбор при подведении итогов всей или части проделанной работы, выявление их достижений, определение правильности и характера их дальнейших учебных действий. Для повышения эффективности самостоятельной работы учащихся весьма важно, чтобы в учебном процессе наряду с внешней существовала внутренняя обратная связь. Под ней подразумевается та информация, которую учащийся сам получает о ходе и результатах своей работы. Одной из возможностей создания внутренней обратной связи при самостоятельной работе является использование элементов самоконтроля и самопроверки.

Показателями уровня развития навыков самоконтроля являются способности учащихся самостоятельно соотносить свои действия при выполнении физических упражнений и их результаты с поставленными педагогом задачами. Весьма важно, чтобы учащиеся определяли недостатки и положительные стороны своей деятельности, представляли мысленно возможные результаты тех или иных изменений в своих действиях, самостоятельно оценивали выполнение заданий.

Самостоятельная работа дает большой эффект, если она связана с образовательно-воспитательными задачами конкретного урока, организуется планомерно и в определенной системе, обеспечивается взаимосвязью одних видов работы с другими (при этом соблюдается преемственность между ними), обусловлена уровнем развития школьников.

Необходимо также учитывать следующие общедидактические и методические требования. Работа проводится под опосредованным руководством преподавателя и занимает не весь урок, а част! его. Материал для самостоятельной деятельности школьников следует подбирать посильным для его выполнения.

11.11. Профессионально-педагогическая деятельность учителя физической культуры

В деятельности учителя физической культуры выделяют три основных этапа:

1) подготовка к процессу физического воспитания;

2) практическая деятельность на уроке;

3) контроль за эффективностью педагогического процесса.

Каждый из этих этапов включает в себя определенные виды деятельности.

Первый (подготовительный) этап деятельности учителя физической культуры направлен на обеспечение условий качественного проведения учебно-воспитательного процесса в целом и каждого урока в отдельности. Он включает в себя разработку и составление плана-графика учебно-воспитательного процесса на год, тематического (рабочего) плана на каждую учебную четверть, планов-конспектов на каждый урок, выбор конкретных средств и методов физического воспитания, форм организации учебного процесса, а именно:

- основных, подводящих и специальных упражнений;

- определение количества повторений каждого упражнения;

- определение продолжительности выполнения отдельных упражнений;

- выбор общепедагогических методов - словесного (рассказ, объяснение, описание и т. п.), наглядного (демонстрация рисунков, кинограмм, учебных видеофильмов, методических пособий, непосредственный показ учителем движений и двигательных действий) и специфических методов обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств.

Успешность процесса физического воспитания во многом зависит и от его предварительной организации. На подготовительном этапе деятельность учителя физической культуры направлена на организацию:

- целостного учебно-воспитательного процесса;

- каждого урока.

Организация целостного учебно-воспитательного процесса включает совокупность профессиональных действий учителя физической культуры, направленных на обеспечение условий успешного проведения уроков планируемого периода.

Организация отдельного урока включает совокупность профессиональных действий учителя, направленных на упорядочение и налаживание деятельности учащихся. Важно обеспечить возможно более эффективное решение на конкретном уроке предусмотренных учебной программой и запланированных учителем педагогических задач. В этот вид организационной работы ходит ряд мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных условий для обучения и воспитания учащихся на дом уроке:

- подготовка предстоящих мест занятий (организация безопасности мест занятий);

- подготовка необходимого для урока оборудования и инвентаря.

В процессе физического воспитания (второй этап) практическая деятельность учителя физической культуры направлена на управление учебно-практической и познавательной деятельностью учащихся на уроке, в ходе которого выполняются программные требования по физическому воспитанию в школе. Управление деятельностью учащихся включает в себя:

- организационные мероприятия на уроке;

- непосредственно педагогические воздействия;

- текущий контроль на уроке.

Приведению учащихся в состояние готовности к усвоению программного материала и воспитательному воздействию служат следующие организационные мероприятия на уроке:

- построение класса;

- сообщение учащимся задач урока;

- проведение перестроений, необходимых для руководства классом;

- выбор места для руководства классом (отделением, подгруппами);

- организация дисциплины;

- установка необходимого оборудования и спортивного инвентаря;

- организация безопасности учащихся при выполнении двигательных действий;

- рациональное распределение учебного времени;

- уборка мест занятий (оборудования и инвентаря);

- подведение итогов урока и сообщение домашнего задания (индивидуального или для всего класса).

Действия учителя физической культуры на уроке направлены на решение конкретных задач и характеризуются совокупностью методических профессиональных мероприятий. К ним относятся:

- объяснение учебного материала;

- показ упражнений;

- демонстрация рисунков, кинограмм, методических пособии и т. п.;

- непосредственная помощь учащимся при выполнении двигательных действий.

Слово (объяснение, описание, рассказ) и наглядность играют важную роль в педагогическом воздействии учителя и учащихся. Они содействуют созданию представлений и понятий; облегчают восприятие, воспроизведение, понимание, запоминание; служат источником чувственного восприятие контролируют абстрактное мышление; содействуют развитию активности, сознательности, самостоятельности, интереса, наблюдательности и т. п.

Слово и показ выполняют в учебном процессе следующие основные функции: а) передачу знаний о выполняемом двигатель-лом действии и его составных элементах; б) организацию деятельности (подготовку учащихся к восприятию передаваемых знаний), организацию выполнения упражнений, оценку, организацию и поддержание дисциплины на уроке; в) управление деятельностью учащихся.

Соотношение слова и показа на уроках физической культуры меняется в зависимости от сложности учебного материала, степени подготовленности и возраста обучаемых.

Основные сведения о двигательных действиях и способах их выполнения учащиеся получают из словесных сообщений учителя, а наглядные средства подтверждают или конкретизируют их. Объяснение учителем разучиваемого упражнения подкрепляется его показом, а по возможности и демонстрацией рисунков, кинограмм и т. п. При изучении нового двигательного действия учитель обычно объясняет его, а затем с помощью различных наглядных приемов подтверждает или уточняет полученные при объяснении представления.

В процессе обучения двигательным действиям учащихся старших классов для передачи знаний о структуре всего упражнения учитель чаще использует слово и слово-показ, показ-слово, а на занятиях с учащимися младших классов в большей мере использует показ и одновременно слово и показ. При передаче знаний о структуре элементов двигательного действия опыт, приобретенный учащимися начальных классов, позволяет учителю чаще использовать слово.

Показ в сочетании с объяснением вносит решающий вклад в формирование представлений об изучаемом двигательном действии. Всего в процессе разучивания обучаемый получает до 80% представлений о действии, из них более половины формируются в результате правильного названия действия, его демонстрации и объяснения.

Деятельность учащихся весьма вариативна, как и условия проведения урока (спортивный зал, пришкольная площадка, стадион, пересеченная местность, а также изменение времен года). Именно это определяет высокие требования к умению учителя выбрать свое место на уроке и те перемещения в процессе занятий, которые обеспечат ему надежный контроль за деятельностью учащихся. Основной принцип здесь - видеть всех и видеть все. Знание специфики видов двигательной деятельности и условий их проведения обязывает педагога не только обеспечить наиболее эффективную организацию деятельности занимающихся, но и предусмотреть при этом необходимые меры безопасности. Деятельность учителя физической культуры сводится не только к процессу передачи знаний учащимся, формированию у них двигательных умений и навыков и воспитанию физических качеств. По ходу урока он анализирует учебно-практическую деятельность учащихся, оценивает ее эффективность, вносит соответствующие коррективы и т. п., т. е. осуществляет текущий контроль. Текущий контроль - это совокупность профессиональных действий учителя физической культуры, направленных на оценку и сверку результатов педагогического воздействия с запланированными и при необходимости на оперативное устранение замеченных отклонений от плана.

На этапе контроля за эффективностью педагогического процесса (третий этап) деятельность учителя физической культуры направлена на анализ и оценку результатов обучения, положительных и отрицательных сторон своего труда, выявление наиболее рациональных путей устранения замеченных недостатков и при необходимости на выработку нового профессионально-педагогического решения.

В структуре профессионально-педагогической деятельности учителя физической культуры важное место занимает конструктивная деятельность, направленная на выработку программы деятельности на уроках физической культуры.

Рассматривая конструктивную деятельность учителя физической культуры, необходимо отметить, что она направлена на:

1) формирование личности учащихся, характера и объема их теоретических знаний, двигательных умений и навыков;

2) отбор и последовательное расположение учебного материала;

3) составление программы деятельности учащихся на уроке физической культуры;

4) программирование учителем своей роли по управлению учебно-практической и познавательной деятельностью учащихся.

Конструктивная деятельность включает в себя поиск и создание оптимальной методики урока физической культуры, поскольку каждая предлагаемая специалистами методика дает максимальный положительный эффект лишь при определенном сочетании условий.

Элементы конструктивной деятельности учителя наглядно проявляются в рамках отдельного урока физической культуры. У опытных педагогов они реализуются следующим составом умений:

- заранее определять и формулировать цель и задачи предстоящего урока физической культуры;

- заранее подбирать упражнения по обучению технике двигательных действий и определять последовательность их выполнения;

- заранее подбирать упражнения, направленные на воспитание физических качеств с учетом сенситивных (наиболее благоприятных для воспитания) периодов;

- заранее подбирать подвижные игры, игровые задания, эстафеты, направленные на закрепление и дальнейшее совершенствование двигательных действий и на воспитание физических качеств;

- заранее подбирать к уроку разнообразные и наиболее эффективные упражнения по общей физической подготовке (ОФП), продумывать последовательность их выполнения и дозировку;

- подбирать и использовать на уроке полезные упражнения из других видов спорта (не входящих в школьную программу);

- заранее обдумывать последовательность этапов обучения и воспитания физических качеств, чтобы после каждого этапа получать ожидаемый эффект;

- заранее определять характер своего руководства уроком при выполнении учащимися различных видов деятельности;

- рационально распределять время между отдельными частями урока;

- переходить от одного вида деятельности к другому, не вызывая организационного беспорядка или нежелательного состояния у учащихся;

- подводить учащегося в случае необходимости к выполнению основного задания через вспомогательные и подводящие упражнения;

- оптимально сочетать на уроке показ со словесным объяснением;

- рационально использовать имеющийся инвентарь, технические средства обучения (ТСО), подручные (вспомогательные) средства, нестандартное оборудование, различные ориентиры (предметные регуляторы) и т. п.;

- в процессе урока осуществлять воспитательную работу;

- в процессе урока (исходя из конкретной ситуации) изменять запланированный ход работы, упражнения, нагрузку и т. п.;

- соединять в оптимальном отношении техническую и физическую подготовку учащихся;

- координировать в процессе урока деятельность всего класса и выполнение индивидуальных заданий;

- предусматривать возможные у учащихся затруднения и намечать в связи с этим несколько вариантов упражнений;

- развивать активность школьников, делая их активными участниками организации урока физической культуры.

Деятельность учителя физической культуры может осуществляться на следующих уровнях эффективности (,)

1. Минимальный уровень (репродуктивный) - учитель может Передать учащимся только то, что знает и умеет сам.

2. Низкий уровень (адаптивный) - учитель может передать знания, умения, которыми владеет сам, умеет приспособить конкретное содержание осваиваемого материала к возрастным и индивидуальным особенностям занимающихся, к уровню их физической подготовленности.

3. Средний уровень (локально-моделирующий) - учитель может формировать у занимающихся прочные знания, умения и навыки по отдельным разделам и частям своего учебного предмета.

4. Высокий (системно-моделирующий) - учитель умеет формировать у занимающихся прочные знания, умения и навыки по всем основным аспектам (сторонам) их двигательной деятельности.

5. Высший уровень (системно-моделирующий двигательную деятельность и поведение учащихся) - учитель умеет использовать свой учебный предмет как средство формирования личности занимающихся, т. е. сознательно формировать у них творческое мышление, умение самостоятельно добывать новые знания, обобщать их и перестраивать свою двигательную деятельность в новых, изменяющихся условиях.

Глава 12. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ

ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

В толковом словаре русского языка термин «технология» трактуется как совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства (, , 1994).

Педагогическая технология - это систематичное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса. Описание любого учебно-воспитательного процесса представляет собой описание некоторой педагогической системы. Следовательно, естественно, что педагогическая технология в модельной форме - это проект определенной педагогической системы, реализуемый на практике.

Воспроизводимость и планируемая эффективность педагогической технологии целиком зависят от ее системности и структурирования. В ней реализуются цели повысить эффективность образовательного процесса, гарантировать достижение учащимися запланированных результатов обучения.

В структуру педагогической технологии входит разработка основных документов планирования по физическому воспитанию: 1) общего плана работы по физическому воспитанию; 2) годового плана-графика учебного процесса; 3) поурочного рабочего (тематического) плана на четверть; 4) плана-конспекта урока. Указанные документы планирования в логическом и содержательном отношениях связаны между собой. Каждый последующий, болев частного характера документ разрабатывается в соответствий предшествующим. Вместе с тем каждый документ имеет свое назначение в системе планирования, выполняет определенную функцию. В целом же реализация основных документов планирования должна обеспечить необходимую организацию, оптимальный выбор средств и методики педагогического процесса с данным контингентом занимающихся.

В сфере физического воспитания преподавателями разрабатывается вся рабочая документация по планированию исходя из отправных, официальных документов - учебного плана образовательного учреждения и государственной программы по физическому воспитанию. В учебном плане указываются в первую очередь все дисциплины, которые изучаются в данном учебном заведении за весь период обучения. Среди этих дисциплин фигурирует в качестве обязательного предмета и «Физическая культура», даны сроки ее изучения и объем часов.

12.1. Общий план работы по физическому воспитанию

Общий план физического воспитания является составной частью плана работы образовательного учреждения. Его составляет учитель физической культуры при участии заместителей директора, врача школы, преподавателя-организатора курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). План включает в себя следующие разделы: 1) организационная работа; 2) учебная работа; 3) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 4) физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время; 5) агитационно-пропагандистская работа; 6) врачебный контроль и медико-санитарный надзор; 7) хозяйственная работа.

Примерное содержание каждого из этих разделов представлено в таблице 24.

Общешкольный план физического воспитания согласовывается с администрацией школы, чтобы запланированные мероприятия не совмещались в одно и то же время с другой деятельностью школьников.

План утверждает директор школы и доводит до сведения всех Учителей. Предлагаемый вариант плана следует рассматривать только как примерный: в каждой школе он составляется с учетом местных условий.

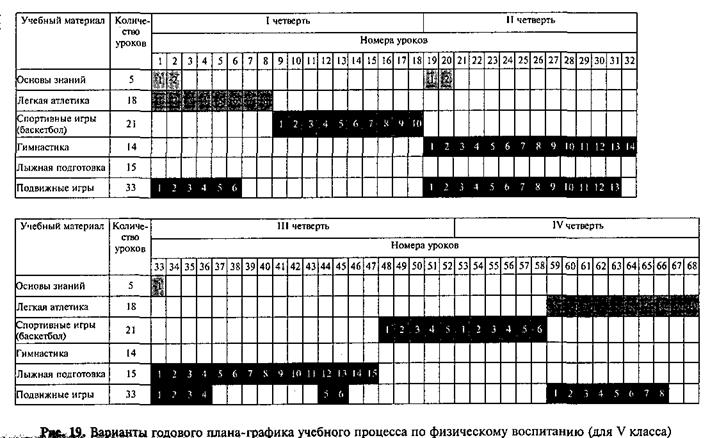

12.2. Годовой план-график учебного процесса по физическому воспитанию

Главное назначение плана-графика заключается в том, чтобы наиболее целесообразно, эффективно распределить программный материал на учебный год.

Составляя план-график, необходимо руководствоваться учебном планом (где приводится и расчет часов) и программой школьного курса физического воспитания.

Планом-графиком учебного процесса по физическому воспитанию образовательной школы устанавливается последовательность Похождения материала разделов программы по месяцам и неделям учебного года с учетом сезонно-климатических условий продления занятий в каждую школьную четверть. Учитывается также наличие материально-спортивной базы школы.

различные условия сезонов года для занятий обусловливают необходимость при планировании выделять следующие этапы учебного процесса: 1) осенний (I четверть), 2) осенне-зимний (II четверть), 3) зимний (III четверть), 4) весенне-летний (IV четверть).

Для каждого этапа предусматриваются решение определенных задач общей физической подготовки и использование соответствующих средств. В частности, в межсезонье (на втором этапе) на уроках идет изучение материала по гимнастике (как основного средства) и играм (как дополнительного средства).

Содержание занятий на каждом этапе должно иметь органическую связь с содержанием предыдущего и последующего этапов. Поэтому рекомендуется использовать не столько предметный способ прохождения материала — поочередно по видам (кроме плавания и лыжной подготовки), сколько комплексный способ, предусматривающий применение одновременно средств двух-трех видов физической подготовки. Разумеется, больше времени следует отводить главным для данного этапа упражнениям. Комплексность содержания занятий обеспечивает их значительную эффективность и, что также существенно, непрерывность развития у учащихся основных физических качеств и совершенствования ряда важных навыков в естественных движениях — в беге, прыжках, метаниях и др.

Прием учебных нормативов намечают на окончание этапов, оставляя резервное время для повторной сдачи.

Годовой план-график может быть двух видов: с составлением крупных блоков, включающих основные разделы программы по физическому воспитанию, и с распределением программного материала по урокам на весь учебный год. Существует два способа планирования времени, отводимого на овладение материалом: либо указывался время, отводимое на разные упражнения, либо символом указывается наличие данного материала без указания времени.

Один из вариантов годового плана-графика распределения программного материала по физическому воспитанию представши на рисунке 19.

Разрабатывая план-график на предстоящий учебный год, следует учитывать недостатки, которые были выявлены при реализации плана текущего года.

Таблица 24

Примерный общий план работы по физическому воспитанию на учебный год в общеобразовательной школе

|

№ |

Основные разделы и содержание работы |

Сроки |

Ответственные | |

|

п/п |

проведения |

за выполнение | ||

|

1 |

2 |

3 |

4 | |

|

1. Организационная работа | ||||

|

1 |

Составить и утвердить документы планирования по физическому воспитанию: |

Учитель физической культуры | ||

|

а) годовой план-график б) поурочные планы на: |

Август | |||

|

- |

I четверть |

Август- | ||

|

II четверть |

Октябрь | |||

|

III четверть |

Декабрь | |||

|

IV четверть |

Март | |||

|

2 |

Обсудить на педсовете порядок проведения гимнастики до занятий. |

Август |

Администрация, учитель | |

|

физкультминуток, подвижных игр на переменах |

физической культуры | |||

|

3 |

Провести семинар для учителей начальных классов по вопросам орга- |

Август |

Учитель физической культуры | |

|

низации оздоровительных мероприятий в режиме дня, планирования и |

и заместитель директора по на- | |||

|

проведения внеклассной работы с младшими школьниками |

чальной школе | |||

|

4 |

Определить каждому классу места для проведения гимнастики до занятий и подвижных игр на переменах |

Август |

Учитель физической культуры | |

|

5 |

Провести беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке проведения |

До 10 сен- |

Классные руководители | |

|

гимнастики до занятий, подвижных игр на переменах и физкультминуток |

тября | |||

|

6 |

Составить расписание занятий секций |

До 10 сентября |

Учитель физической культуры | |

|

2. Учебная работа | ||||

|

1 |

Проведение уроков физкультуры |

2 раза в неделю |

Учитель физической культуры | |

|

3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня |

| |||

|

1 |

Проведение гимнастики до занятий |

Ежедневно |

И нструкторы-обшественники |

|

|

2 |

Проведение подвижных игр и занятий физическими упражнениями на больших переменах |

Ежедневно |

То же |

|

|

3 |

Проведение физкультминуток на общеобразовательных урока в I—XI классах |

Ежедневно |

Учителя и инструкторы-общественники |

|

|

4 |

Проведение занятий физическими упражнениями и игр в группах продленного дня |

Ежедневно |

Воспитатель |

|

|

4. Физкультурно-массовая и спортивная работа Вов неурочное время |

| |||

|

1 |

Проведение физкультурного праздника, посвященного началу учебного года |

Сентябрь |

Администрация и учитель физической культуры |

|

|

2 |

Проведение занятий в спортивных секциях и кружках |

В течение года |

Учитель физической культуры |

|

|

3 |

Проведение внутришкольной спартакиады учащихся |

В течение года |

Учитель физической культуры, классный руководитель, администрация |

|

|

4 |

Участие в городской спартакиаде и соревнованиях по отдельным видам спорта |

Согласно календарю соревнований |

Учительфизической культуры |

|

|

5 |

Проведение туристского слета и соревнований по спортивному ориентированию |

Июнь |

Учитель физической культуры, администрация |

|

|

5. Агитационно-пропагандистская бота |

| |||

|

1 |

Оформление уголка физической культуры, стенда с призами, вымпелами, грамотами, стенда с рекордами школы, стенда «Лучшие спортсмены школы» |

Сентябрь |

Учитель физической культуры |

|

|

2 |

Проведение спортивных вечеров, спортивных викторин, спортивного КВН |

Декабрь, май |

Администрация и учитель физической культуры |

|

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

6. Врачебный контроль и медико-санитарный надзор | |||

|

1 |

Проведение медицинского осмотра учащихся и распределение их по медицинским группам |

Сентябрь |

Врач, администрация |

|

2 |

Контроль за состоянием здоровья учащихся спецмедгрупп |

Ежемесячно |

Врач |

|

3 |

Проведение итогового медицинского осмотра учащихся |

Май |

Врач, администрация |

|

7. Хозяйственная работа | |||

|

1 |

Ремонт спортивного инвентаря, оборудования |

В течение года |

Учитель физической культуры |

|

2 |

Изготовление наглядных пособий по физической культуре |

Тоже |

То же |

|

|

12.3. Поурочный рабочий (тематический) план на четверть

Этот план составляется на основе годового плана-графика учебного процесса для параллелей классов на каждую четверть (он и другое название - «четвертной»). В нем в более конкретизированном виде, чем в графике учебного процесса, представлены используемые средства и отражена методика обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств.

Школьный рабочий план имеет две части: объяснительную записку к плану и само содержание плана.

В объяснительной записке должны быть четко определены и сформулированы задачи учебной работы на четверть с данной параллелью классов; указаны объемы изучения нового основного материала и повторения ранее пройденного материала, включенного в порядке повторения для закрепления и совершенствования умений и навыков; отмечены особенности организации и методики занятий в данной четверти; приведены контрольные упражнения, учебные нормативы и требования на четверть. Непосредственно в рабочем плане приводятся основные изучаемые упражнения разделов программы, распределенные в порядке преемственности и постепенного усложнения по занятиям (поурочно).

Физические нагрузки (по объему и интенсивности) на занятиях должны также постепенно возрастать.

Кроме этого в рабочем плане на каждом уроке отводится время в мин) на сообщение учащимся знаний по физической культуре, предусмотренных программой для данного класса и исходя из общего объема часов, выделенных на теоретический раздел.

Знания следует планировать с учетом прохождения конкретного практического материала на занятиях. Например, если запланировано обучение двигательным действиям, то следует предусматривать сообщение знания о технике изучаемого действия, влияние этого физического упражнения на организм, правилах безопасности его выполнения.

При разработке рабочего плана необходимо придерживаться следующих методических рекомендаций:

1) учитывать структурную сложность упражнений и готовить _обучаемых к их овладению;