Аквааэробика

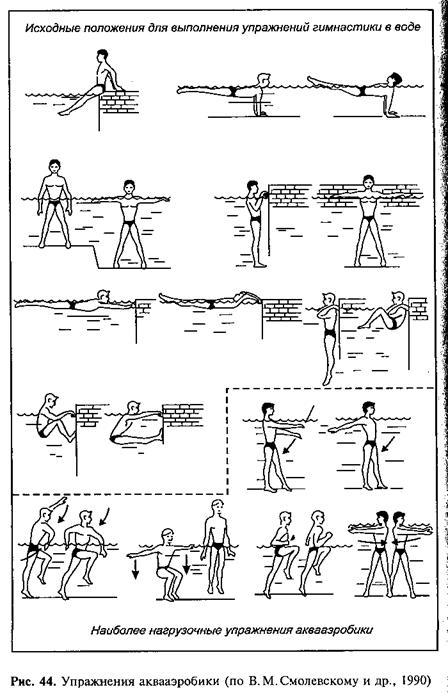

Аквааэробика - это система физических упражнений в воде, выполняемых под музыку, сочетающая элементы плавания, гимнастики, стретчинга, силовые упражнения (рис. 44).

Использование аквааэробики способствует решению следующих задач (, 1999): улучшение деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем; развитие физических качеств (выносливости, гибкости, силы и координации); коррекция телосложения; повышение уровня работоспособности; положительное влияние на психику человека.

Создаваемое водной средой физическое, механическое, температурное воздействие является причиной множества благоприятных реакций организма, стимулируюших функциональное развитие всех систем. При регулярных занятиях происходит укрепление и развитие дыхательной мускулатуры, увеличение грудной клетки и жизненной емкости легких.

Отдача тепла человеческим телом в воде происходит гораздо быстрее, чем на воздухе, при этом в организме активизируется обмен веществ. В результате расходуется в несколько раз больше энергии, чем при той же работе на суше, что приводит к уменьшению жировых отложений.

Человек в воде почти полностью теряет свой вес, поэтому при выполнении упражнений снижается нагрузка на мышцы и суставы, что практически исключает возможность получения травм и растяжений. Кроме того, необходимо отметить положительное воздействие воды как своеобразного массажера.

Кроме оздоровительной направленности, аквааэробика служит средством реабилитации после травм.

|

|

Дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика - это специальные упражнения для развития дыхательной мускулатуры.

Существует много систем дыхательной гимнастики. Это дыхательные упражнения йогов, созданные много веков назад, и парадоксальная гимнастика, разработанная . Это система дыхания , пришедшего к более чем парадоксальному выводу о том, что «чем меньше глубина дыхания, тем здоровее человек, моложе и т. д.», и многие другие системы дыхательной гимнастики, созданные на Западе и Востоке.

Общие положения, которые признают все специалисты по дыханию, за исключением создателей парадоксальных систем, следующие:

- дыхание должно быть ритмичным, равномерным;

- дыхание должно быть глубоким;

- дышать желательно через нос, хотя при беге или других физических нагрузках большой интенсивности можно дышать одновременно через нос и полуоткрытый рот;

- ритм дыхания должен находиться в соответствии с ритмом выполняемых физических упражнений;

- темп дыхания зависит от степени подготовленности занимающегося и от темпа, в котором выполняются физические упражнения (бег. ходьба и др.);

- ходьба, бег, плавание сами по себе являются превосходными дыхательными упражнениями;

- при выполнении дыхательных упражнений необходимо следить за своей осанкой: голову держать прямо, плечи развести назад, подтянуть живот;

- чем больше возраст занимающегося физическими упражнениями, тем больше следует избегать длительных задержек дыхания и натуживания.

Обычное дыхание человека весьма поверхностно, оно захватывает только треть объема легких. При двигательной нагрузке дыхание несколько углубляется, но главным образом за счет учащения. Специальные упражнения заставляют работать большую часть легких, увеличивая тем самым количество поступающего в кровь кислорода.

Дыхательные упражнения имеют три главных назначения (, 1977).

1.Улучшить дыхание во время выполнения упражнений: провентилировать легкие, ликвидировать возможную кислородную задолженность и оказать помощь сердцу в его усиленной работе.

2. Совершенствовать дыхательный аппарат и поддерживать на высоком уровне его работоспособность.

3. Выработать умение дышать всегда правильно, оказывая тем самым постоянное массирующее воздействие на внутренние органы (пищеварительный тракт, печень и др.).

Основой дыхательных движений является правильная последовательность наполнения легких воздухом при вдохе и, главное, освобождения их от воздуха, обедненного кислородом, при выдохе. Этим обеспечивается: а) равномерное участие в дыхании всех долей легких, что позволяет избежать застойных явлений в отдельных их частях; б) волнообразность дыхания, оказывающая благотворное влияние на внутренние органы своим массирующим воздействием. При полном и равномерном использовании всех долей легких удается избежать некоторых заболеваний, а также преждевременного наступления старческой предрасположенности к атрофии бездействующих частей легочной ткани.

Йоги считают, что чем чаще человек дышит, тем меньше он живет. Дышать же следует реже, но вдыхать глубже: частота дыхания должна быть в пределах 10 вдохов и 10 выдохов в 1 мин в спокойном состоянии или не должны превышать 40 полных дыхательных актов за то же время в процессе напряженной физической работы. Дышать надо ритмично и в основном через нос.

За основу правильного дыхания берется полное дыхание йогов. Делается оно так. Стоя или сидя прямо, с развернутой грудью, сделать выдох до конца, а затем усилием диафрагмы, направленным вниз, выдвинуть живот вперед, насколько получается. Потом, не отпуская живота, вдыхая воздух, раздвинуть средние ребра. Затем расширить верхние ребра вплоть до ключичных (поднимая ключицы кверху). Теперь легкие наполнены воздухом хорошо. Но чтобы он попал в самые окраинные легочные клетки, надо, задержав (на конце вдоха) дыхание, втягивать живот - сколько можно. Тогда от движения снизу вверх легкие еще «раздуются», раздвигая и грудную клетку. Несколько секунд - и, не опуская диафрагмы, сделать медленный выдох. Нужно сосредотачивать внимание на каждом акте дыхания. На вдохе представить, как жизненные силы из воздуха устремляются в легкие; на паузе после вдоха они как бы распространяются по всему организму, и каждая его клеточка и орган получают заряд энергии и бодрости. На выдохе представить, как из организма с потоком воздуха выходят все «шлаки» и недуги. Дыхание идет в определенном, ненапряженном ритме. На начальном этапе рекомендуется дышать так: вдох - 8 с, задержка дыхания - 4с, выдох - 8с, задержка - 4 с. В ходьбе можно синхронизировать дыхание с количеством шагов или биением пульса.

Для здорового человека достаточно 10-15-минутного полного дыхания в день. Полное дыхание оказывает на организм очень разнообразное воздействие: укрепляются и оздоравливаются все органы дыхания, увеличивается жизненная емкость легких, улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы, нормализуется кровяное давление. Положительно оно влияет и на нервную систему: улучшает настроение, снимает чувство тревоги, придает уверенность в себе.

Очищающее дыхание. Сделав медленно полный вдох, ненадолго задержать воздух и потом короткими и сильными толчками выдыхать его через губы, сложенные трубочкой, не надувая щек. Кончик языка прижать к нижним резцам, но не напрягать его. Сила толчков при этом должна быть затухающей. Каждая последующая порция выдыхаемого воздуха должна быть меньше предыдущей. На первых порах можно выполнять не более трех актов очищающего дыхания. Это дыхание выветривает задержавшийся в легких остаточный воздух, углекислоту. Оно эффективно при усталости. Энергетизирующее дыхание - «задувание свеч». Сделать полный вдох и задержать дыхание, сколько приятно. Сложить губы трубочкой и выдохнуть весь воздух за три резких выдоха, словно стараясь задуть горящую свечу. С первым выдохом воздух выходит из живота, со вторым - из груди, с третьим - из верхушек легких. Голова и туловище держатся прямо. Упражнение выполняется сильно, с задором.

Стимулирующее шипящее дыхание. Полный вдох, задержка и растянутый выдох через рот. Воздух выходит последовательно из живота, груди, верхушек легких как можно медленнее и весь, издавая свистящий звук, как при произнесении звука «с». Сопротивление выходящему воздуху создает язык.

Упражнения на дыхание лучше всего включать в подготовительную и заключительную части занятий физическими упражнениями.

Наиболее выраженный эффект вызывают те программы, в которых предполагается оптимальное сочетание частоты, продолжительности и интенсивности занятий. Желаемые результаты можно получить только после долгих недель тренировок, программы продолжительностью 8-10 недель вызывают лишь незначительные изменения в организме.

24.4. Оценка состояния здоровья и физической

подготовленности занимающихся оздоровительной

физической культурой

Основной целью оздоровительной тренировки является увеличение работоспособности сердца и кровообращения. Поскольку сердце - самое уязвимое звено в тренирующемся организме, то наблюдение за его состоянием особенно важно. Во-первых, знание резервных возможностей своего сердца позволяет сделать безопасными и эффективными используемые нагрузки. Во-вторых, контроль за развивающимися в процессе занятий изменениями в сердечно-сосудистой системе позволяет выяснить, насколько успешно эта задача решается.

Перед началом систематических занятий физическими упражнениями надо проверить исходный уровень тренированности. Уровень подготовленности организма определяется работоспособностью сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Для их оценки существует достаточно много точных методов и функциональных проб.

Наиболее доступным показателем деятельности сердечно-сосудистой системы является пульс.

По пульсу в положении сидя (в покое) можно приблизительно оценить состояние сердца. Если у мужчин он реже 50 уд./мин -отлично, реже 65 - хорошо, 65-75 - удовлетворительно, выше 75 - плохо. У женщин и юношей эти показатели примерно на 5 уд./мин выше.

Лестничная проба. Для оценки состояния тренированности нужно подняться на четвертый этаж нормальным темпом без остановок на площадках и сосчитать пульс. Если он ниже 100 уд./мин - отлично, меньше 120 - хорошо, меньше 140 - удовлетворительно, выше 140 - плохо.

Проба с приседаниями. Встать в основную стойку и сосчитать пульс. В медленном темпе сделать 20 приседаний, поднимая руки вперед, сохраняя туловище прямым и широко разводя колени в стороны. Пожилым и слабым людям, приседая, можно держаться руками за спинку стула или край стола. После приседаний снова сосчитать пульс. Увеличение пульса после нагрузки на 25% и менее считается отличным, на 25-50% - хорошим, на 50-75% - удовлетворительным и свыше 65% - плохим. Удовлетворительные и плохие оценки свидетельствуют о том, что сердце совершенно не тренировано.

Проба с подскоками. Предварительно сосчитав пульс, встать в основную стойку, руки на пояс. Мягко на носках в течение 30 с сделать 60 небольших подскоков, подпрыгивая над полом на 5-6 см. Затем снова сосчитать пульс. Оценки такие же, как и в пробе с приседаниями.

Оценка реакции организма на дозированную нагрузку в процессе занятий физическими упражнениями с оздоровительной направленностью осуществляется по показателям ЧСС (пульс), артериального давления, дыхания, жизненной емкости легких (спирометрия), мышечной силы, массы тела, а также по результатам в контрольных упражнениях (тестах).

Важным показателем является быстрота восстановления пульса до исходного или близкого к нему уровня после физической нагрузки. Если частоту пульса, зафиксированную в первые 10 с после нагрузки, принять за 100%, то хорошей реакцией восстановления считается снижение пульса через 1 мин на 20%, через 3 мин - на 30%, через 5 мин - на 50%, а через 10 мин - на 70- 75% от этого наивысшего пульса.

Проба с приседанием. Подсчитать пульс в покое за 10 с, затем сделать 20 приседаний за 30 с и вновь подсчитать пульс. Продолжать подсчитывать его каждые 10 с вплоть до возвращения к первоначальным цифрам. В норме увеличение пульса в первый после нагрузки 10-секундный промежуток составляет 5-7 ударов, а возвращение к исходным цифрам происходит в течение 1,5-2,5 мин, при хорошей тренированности - за 40-60 с. Учащение пульса свыше 5-7 ударов и задержка восстановления больше чем на 2,5- 3 мин служит показателем нарушения тренировочного процесса или заболевания.

Состояние нервной регуляции сердечно-сосудистой системы позволяют оценить пробы с переменой положения тела (ортостатическая и клиностатическая пробы).

Ортостатическая проба. В положении лежа подсчитывается пульс за 10 с и умножается на 6. Затем нужно спокойно встать и подсчитать пульс в положении стоя. В норме превышение его не составляет 10-14 уд./мин. Учащение до 20 ударов расценивается как удовлетворительная реакция, свыше 20 - неудовлетворительная. Большая разница в частоте сердечных сокращений при переходе их положения лежа в положении стоя говорит об утомлении или недостаточном восстановлении после физической нагрузки.

Клиностатическая проба выполняется в обратном порядке: при переходе из положения стоя в положение лежа. В норме пульс уменьшается на 4-10 уд./мин. Большее замедление - признак тренированности.

Важным показателем, характеризующим функцию сердечнососудистой системы, является уровень артериального давления (АД), который измеряется специальными приборами. На уровень АД влияют масса и рост, возраст, ЧСС, характер питания, занятия физическими упражнениями.

Нормальные величины артериального давления (систолического и диастолического) определяются по следующим формулам:

мужчины: АДсист = 109 + 0,5 х возраст + ОД х масса тела;

АД иаст = 74 + 0,1 х возраст + 0,15 х масса тела;

женщины: АДсист = 102 + 0,7 х возраст + 0,15 х масса тела;

АД = 78 + 0,17 х возраст + 0,1 х масса тела.

Зная цифры артериального давления и пульса, можно подсчитать конечно приблизительно, минутный объем крови. Делается это так - из максимального значения артериального давления вычитается минимальное. Разница умножается на частоту пульса. В норме минутный объем крови равен 2600. При утомлении и перетренировке этот показатель возрастает.

По формуле Кваса можно вычислить коэффициент выносливости: частота пульса умножается на 10 и результат делится на величину пульсового давления (разность максимального и минимального артериального давления). Нормальным считается коэффициент, равный 16. Его возрастание - признак ослабления деятельности сердечно-сосудистой системы.

Важнейшим показателем, характеризующим функциональные возможности легких, или так называемого внешнего дыхания, является жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Это количество воздуха которое способен выдохнуть человек после максимального глубокого вдоха. У здорового мужчины эта величина равна обычно 3_5 л, у женщин - 2-3 л, у детей 1,2-3,2 л. Под влиянием систематических занятий (особенно если в оздоровительных тренировках выполняется много упражнений на выносливость) она увеличивается на 1-2 л, отражая возросшие функциональные возможности дыхательного аппарата.

Чтобы оценить фактическую величину ЖЕЛ, ее необходимо сравнить с должной для конкретного человека величиной ЖЕЛ. Рассчитать ее можно по формуле Людвига (в мл):

а) должная ЖЕЛ (для мужчин) = (40 х рост в см) + (30 х вестела в кг;

б) должная ЖЕЛ (для женщин) = (40 х рост в см) + (тела в кг

П р и м е р. В норме у здоровых лиц ЖЕЛ может отклоняться от должной в пределах ±15%. Оценивается из соотношения

ЖЕЛ фактическая х 100%

ЖЕЛ должная

Предположим, что у занимающегося физическими упражнениями ЖЕЛ равна 4200 мл, а должная - 4100 мл. Подставив эти значения в указанное соотношение, получим

4200 х 100%![]()

4100

Превышение фактической величины ЖЕЛ относительно должной характерно для лиц, занимающихся, например, бегом, лыжами, и указывает на высокое функциональное развитие легких. Снижение ЖЕЛ более чем на 15% может указывать на патологию легких.

В процессе занятий физическими упражнениями важно следить за частотой дыхания. В покое она составляет 10-16 раз в мин.

Под влиянием физической нагрузки число дыханий увеличивается: при умеренных нагрузках - до 25-30 в 1 мин, при более высоких - до 30-40 в 1 мин.

Если одышка, сопровождаемая учащением дыхания, проходит в течение первых 3-5 мин (максимум 10) после прекращения нагрузки, то такое учащение можно считать удовлетворительным. Если же учащение дыхания сохраняется более 10 мин, то, безусловно, эта реакция отрицательная. Она свидетельствует о том, что нагрузка, применяемая в данном случае, не соответствовала состоянию организма.

Проба Штанге. Сесть на стул, удобно оперившись о его спинку, и расслабить мышцы. Сделать умеренно глубокий вдох и задержать дыхание, зажав пальцами нос. По секундомеру (или секундной стрелке часов) фиксируется время задержки дыхания. Если занимающийся в состоянии задержать дыхание свыше 90 с - отлично, от 60 до 90 с - хорошо, от 30 до 60 с - удовлетворительно и ниже 30 с - плохо. По мере тренированности время задержки дыхания увеличивается, что свидетельствует о правильности выбранной программы физической активности.

Пробы с задержкой дыхания не следует выполнять лицам с какими-либо заболеваниями органов дыхания или кровообращения, а также занимающимся лицам пожилого возраста.

Для предварительного и последующего контроля тренированности занимающихся физическими упражнениями используются и специальные контрольные упражнения (см. табл. 26, 27, 55, 57).

Выбор различных функциональных проб и контрольных упражнений обусловлен состоянием здоровья, возрастом, полом и уровнем физической подготовленности занимающихся.

Следует отметить, что только комплекс самых разных показателей может достоверно характеризовать состояние здоровья и тренированности организма. Поэтому всем занимающимся оздоровительной физической культурой необходимо проходить минимум 2 раза в год врачебный контроль и вести дневник самоконтроля.

Медицинское освидетельствование с использованием лабораторных исследований (компьютерная диагностика) и различных функциональных проб поможет сделать более объективные выводы о состоянии здоровья, тренированности, внести коррективы в тренировочный режим и образ жизни.

![]()

Таблица 58

Таблица 58

Дневник самоконтроля

|

№ п/п |

Показатели самоконтроля |

Дата наблюдения и состояние (оценка) | ||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

31 | |||

|

1. 2. |

Самочувствие и настроение Аппетит Сон Работоспособность Болевые ощущения Желание заниматься физическими |

- | ||||||||

|

7. |

упражнениями Частота пульса в 1 мим: а) утром после сна в положении б) до занятий физическими в) сразу же после окончания г) через 5 мин после окончания | |||||||||

|

8. |

занятии Частота дыхания в 1 мин: | |||||||||

|

9. 10. П. 12. |

а) до занятий б) после занятий а) до занятий б) после занятий Результаты функциональных проб: а*) б*) в*) ______ Результаты в контрольных упражнениях (тестах): а*) ______ б*) ______ в*) | |||||||||

|

13. |

* Выбираются самими занимающимися оздоровительной физической культурой.

Кроме врачебного контроля занимающимся физическими упражнениями необходимо самостоятельно контролировать свое здоровье, переносимость физических нагрузок с помощью ежедневных записей в дневнике самоконтроля. Примерная схема ведения дневника самоконтроля представлена в таблице 58.

В дневнике самоконтроля фиксируются:

Самочувствие. Отражает состояние и деятельность всего организма, и главным образом состояние центральной нервной системы. При регулярной и правильно проводимой тренировке самочувствие, как правило, хорошее. Если занимающийся физическими упражнениями перегружает себя во время тренировок или строит занятия без учета условий труда, быта, состояния здоровья и многих других факторов, то у него отмечается плохое самочувствие, утомление, отсутствие желания тренироваться, пониженная работоспособность. Самочувствие фиксируется в дневнике самоконтроля как: хорошее, удовлетворительное, плохое.

Настроение. Отражает психическое состояние занимающегося. Настроение можно считать хорошим, когда человек уверен в себе, спокоен и жизнерадостен; удовлетворительным - при неустойчивом эмоциональном состоянии и неудовлетворительным, когда человек растерян, подавлен.

Аппетит. Усиленный расход энергии, вызываемый занятиями физической культурой, увеличивает потребность организма в пище. Улучшение аппетита свидетельствует об усилении процессов обмена веществ. При самоконтроле следует учитывать состояние аппетита утром. Если утром через 30-40 мин после пробуждения ощущается потребность в приеме пищи, то это вполне нормальное явление. Если утром (в течение 2-3 часов и более) отсутствует желание принимать пищу, то это указывает на нарушение нормальной функции организма. В дневнике самоконтроля даются следующие оценки аппетита: повышенный, хороший, умеренный, пониженный, отсутствие аппетита.

Сон. Если сон наступает быстро и дает утром чувство бодрости и отдыха, то он считается хорошим. Плохой сон характеризуется длительным засыпанием, пробуждением среди ночи, отсутствием ощущения бодрости, отдыха после сна.

В дневнике самоконтроля отмечают длительность сна, его качество, время засыпания и пробуждения, нарушения (бессонница, прерывистый и беспокойный сон и т. д.).

Работоспособность. Это один из показателей, характеризующих те изменения в организме, которые произошли под влиянием занятий. В дневнике самоконтроля дается следующая оценка работоспособности: хорошая, удовлетворительная, пониженная.

Желание заниматься физическими упражнениями. Желание заниматься отмечают в дневнике следующими словами: «большое», «безразличное», «нет желания». Если нет желания тренироваться, а иногда ощущается и отвращение к занятиям физическими упражнениями, то это является признаком явного переутомления. Болевые ощущения. Боли в мышцах возникают довольно часто после первых занятий физическими упражнениями, а также при возобновлении их после длительного перерыва. Они могут возникнуть при выполнении новых упражнений, требующих функционирования мышц, ранее не участвующих в работе, а также при форсированном увеличении физических нагрузок. Держатся боли несколько дней, вызывая некоторый дискомфорт у занимающихся. Они не опасны и связаны со скоплением недоокисленных продуктов обмена. При этом появляется чувство тяжести, скованности движений, ухудшается эластичность мышц, они становятся тверже, хуже расслабляются. Физическую нагрузку в этот период нужно несколько снизить.

В дневнике самоконтроля необходимо отмечать, при каких упражнениях (или после каких упражнений) появляются боли, их сила, длительность и т. п. Особенно серьезно надо относиться к появлению неприятных ощущений или болей в области сердца.

Пульс. Дает важную информацию о деятельности сердечно-сосудистой системы. Его рекомендуется подсчитывать регулярно, в одно и то же время суток в покое. Лучше всего утром, лежа, после пробуждения. Кроме этого, следует фиксировать пульс до тренировки (за 3-5 мин) и сразу после занятий физическими упражнениями.

Если перед каждым занятием наблюдается примерно одинаковая величина пульса, это говорит о хорошем восстановлении организма.

Резкое учащение пульса в сравнении с предыдущими показателями - признак переутомления.

Дыхание. При хорошем функциональном состоянии организма легкие работают более рационально, дыхание глубокое и ритмичное.

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Показатели ЖЕЛ после легкой тренировки повышаются в среднем на 100-200 см3 , а после напряженной и утомительной тренировки снижаются на 2см3. Последовательное снижение ЖЕЛ свидетельствует об утомлении. ЖЕЛ определяют с помощью спирометра, который имеется в любом кабинете врачебного контроля.

Артериальное давление (АД). Самоконтроль за артериальным давлением особенно необходим тем занимающимся, у кого оно повышено или повышается иногда. Оно измеряется с помощью электронного тонометра с выводом показателей систолического и диастолического давления на дисплей как в домашних условиях, так и во время тренировок, чтобы оценить реакцию сердечнососудистой системы на задаваемую нагрузку. Своевременная коррекция тренировочных нагрузок позволяет предупредить нежелательные реакции организма и добиться большего оздоровительного эффекта.

Измеряется давление до приема пищи 2-3 раза с интервалом не менее минуты. Первое измерение считается случайным, при последующих показатели обычно несколько ниже. Самая малая величина АД записывается в дневник.

Масса тела (вес). Наблюдение за массой тела является важным моментом самоконтроля. В первые дни тренировок в течение 1- Ъ недель вес тела обычно снижается, в основном у людей полных. Снижение веса происходит за счет уменьшения в организме количества воды и жира. В дальнейшем вес незначительно повышается (за счет увеличения мышечной массы) и становится стабильным.

Вес тела может изменяться в течение дня, поэтому необходимо взвешиваться в одно и то же время (лучше утром), в одной и той же одежде, после освобождения кишечника и мочевого пузыря.

Функциональные пробы. Позволяют занимающимся самостоятельно определять состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Некоторые функциональные пробы подробно описаны в начале данного раздела.

Контрольные упражнения (тесты). Позволяют определить уровень тренированности занимающихся физическими упражнениями. Некоторые контрольные упражнения приведены в табл. 26, 27, 55, 57.

Ведение дневника самоконтроля дает возможность занимающимся регулярно следить за состоянием своего здоровья, физического развития, за влиянием на организм занятий физическими упражнениям.

Использованная литература

1. Спортивная метрология: Учеб. для ин-тов физ. культ. - М., 1988.

2. Тесты в физическом воспитании школьников. — М., 1998.

3. Основы теории и методики физической культуры. — М, 1999.

4. Теория и методика физической культуры: Учеб. для ин-тов физ. культ. — М., 1991.

5. Методика физического воспитания учащихся 10—11 классов: Пособие для учителя / Под ред. . — М., 1997.

6. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. . — М., 1998.

7. Определение физической подготовленности школьников / Под ред. . — М., 1973.

8. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техникумов физ. культ. / Под ред. . — М., 1986.

9. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для ин-тов физ. культ.: В 2 т. / Под общ. ред. , . — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1976.

10. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для пединститутов/ Под ред. . — М., 1990.

11. Физическое воспитание учащихся 5—7 классов: Пособие для учителя / Под ред. , . — М., 1997.

12. Физическая культура: Примерная учебная программа для высших учебных заведений. — М., 1994.

Рекомендуемая литература

, Лыжная подготовка: Методика преподавания: Учеб. пособие. — М., 1999.

Лыжный спорт: Учебник. — М., 2000.

, , Туризм и спортивное ориентирование: Учеб. пособие. — М., 2000.

, Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие. — М., 2000.

История физической культуры и спорта: Учеб. пособие. — М., 2000.

, Спортивные игры: Учебник. - М., 2000.

Подвижные игры: Учебник. — М., длю.

, , Практикум по легкой атлетике: Учеб. пособие. - М., 1999.

Общая теория спорта: Учебник. - М., 1УУ/.

, Спортивная метрология: Учебник — М 2000.

Теория"* методика спорта: Учеб. пособие для училищ олимпийского резерва / Под общ. ред. , . - М., 1997.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 2

1.1. Сущность и причины возникновения физического воспитания в обществе………………………….2

Глава 2. СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ….5

2.1. Система физического воспитания, ее основы…………………………………………………………..5

2.2. Цель и задачи физического воспитания ……………………………………………………………………6

2.3. Общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания………………9

Глава 3. НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГОВОСПИТАНИЯ………………………………………………………………10

3.1. Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания……………………..10

3.2.Технология воспитательной деятельности педагога по физической культуре и спорту…..11

Глава 4. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ………………………..16

4.1. Средства физического воспитания……………………………………………………………………..16

4.1.1. Физические упражнения………………………………………………………………………………16 4.1.3. Гигиенические факторы……………………………………………………………………………….20

4.2.1. Методы строго регламентированного упражнения………………………………………………….20

4.2.2. Игровой метод………………………………………………………………………………………….23

4.2.3. Соревновательный метод……………………………………………………………………………...24

4.2.4. Общепедагогические методы, используемые в физическом воспитании…………………….24

Глава 5. ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ……………………………………………………………………………………27

5.1. Иерархия принципов в системе физического воспитания………………………………………..27

5.2. Общеметодические принципы……………………………………………………………….………….27

5.2.1. Принцип сознательности и активности……………………………………………………………….27

5.2.2. Принцип наглядности…………………………………………………………………………………..29

5.2.3. Принцип доступности и индивидуализации………………………………………………………….29

5.3. Специфические принципы физического воспитания…………………………………………………..30

5.3.1. Принцип непрерывности процесса физического воспитания………………………………….…30

5.3.2. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха…………………………………………….…31

5.3.3. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий………….…..31

5.3.4. Принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок…………………………….….….32

5.3.5. Принцип циклического построения занятий………………………………………………………….32

5.3.6. Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания ……………………...33

Глава 6. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ…………………………………………………………………………………….33

6.1. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании……………..33

6.2. Основы формирования двигательного навык…………………………………………………………...35

6.3. Структура процесса обучения и особенности его этапов……………………………………….37

Глава 7. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 38

7.1. Понятие о физических качествах…………………………………………………………………………38 7.2. Сила и основы методики ее воспитания…………………………………………………………………39

7.2.1 Средства воспитания силы………………………………………………………………………………42

7.2.2 Методы воспитания силы………………………………………………………………………………..43

7.2.3 Методики воспитания силовых способностей…………………………………………………………45

7.2.4 Контрольные упражнения……………………………………………………………………………….47

7.3. Скоростные способности и основы методики их воспитания ………………………………………47

7.3.1 Средства воспитания скоростных способностей…………………………………………………….50

7.3.2 Методы воспитания скоростных способностей……………………………………………………...50

7.4. Выносливость и основы методики ее воспитания………………………………………………………54

7.4.1 Средства воспитания выносливости……………………………………………………………………55

7.4.2 Методы воспитания выносливости……………………………………………………………………. 56

7.4.3 Методика воспитания общей выносливости…………………………………………………………...58

7.4.4 Воспитание выносливости путем воздействия на анаэробные возможности человека…………….59

7.4.5 Особенности воспитания специфических типов выносливости ……………………………………..60

7.4.5 Контрольные упражнения ………………………………………………………………………………61

7.5. Гибкость и основы методики ее воспитания …………………………………………………………... 62

7.5.1 Средства и методы воспитания гибкости………………………………………………………………63

7.5.2 Методика развития гибкости …………………………………………………………………………...64

7.5.3 Контрольные упражнения……………………………………………………………………………….65

7.6. Двигательно-координационные способности и основы их воспитания..………………………..67

7.6.1 Средства воспитания координационных способностей…………………………………….68

7.6.2 Методические подходы и методы воспитания координационных способностей………69

7.6.3 Методика совершенствования пространственный, временной и силовой точности движений………………………………………………………………………………………………..70

7.6.4 Контрольные упражнения………………………………………………………………………72

Глава 8. ФОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ………..73

8.1. Классификация форм занятий в физическом воспитании…………………………………………73 8.2. Характеристика форм занятий физическими упражнениями……………………………………75

8.2.1 Урочные формы занятия……………………………………………………………………75

8.2.2 Неурочные формы занятия…………………………………………………………………75

Глава 9. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ……………76

9.1. Планирование в физическом воспитании………………………………………………………………76

9.2. Педагогический контроль и учет в физическом воспитании……………………………….……79

Глава 10. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНМЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА……………………………………………………………………………………..8010.1. Значение и задачи физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста………...80

10.2. Возрастные особенности физическогоразвития и физической подготовленности детейраннего и дошкольного возраста………………………………………………………………82

Глава 11. Физическое воспитание детей школьного возраста……………………………………………. 86

11.1. Социально-педагогическое значение и задачи физического воспитания детей школьного возраста…………………………………………………………………………………………………………86

11.2. Возрастание особенностей физического развития и физической подготовленности детей школьного возраста ……………………………………………………………………………………………88

11.3. Средства физического воспитания детей школьного возраста ………………………………………89

11.4. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста ………………………………………96

11.5. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста ……………………………………….99

11.6. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста……………………………………..102

11.7. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем………………………………………….105

11.8. Формы организации физического воспитания школьников………………………………………..106

11.8.1. Формы организации физического воспитания в школе…………………………………………..106

11.8.2. Формы организации физического воспитания в системе внешкольных учреждений………….107

11.8.3. Формы физического воспитания в семье…………………………………………………………..108

11.9. Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального образования

и средних специальных учебных заведений………………………………………………………………..108

11.10. Урок — основная форма организации занятий физическими упражнениями и его построение.110

11.11. Профессионально-педагогическая деятельность учителя физической культуры ……………….121

Глава 12. Технология разработки документов планирования по физическому воспитанию…………..124

12.1. Общий план работы по физическому воспитанию…………………………………………………..124

12.2. Годовой план-график учебного процесса по физическому воспитанию …………………………..125

12.3. Поурочный рабочий (тематический) план на четверть………………………………………………127

12.4. План-конспект урока……………………………………………………………………………………133

Глава 13. Физическое воспитание студенческой молодежи ……………………………………………...137

13.1. Значение и задачи физического воспитания студентов……………………………………………. 137

13.2. Содержание программы физического воспитания студентов………………………………………137

13.3. Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе………………………………………..139

13.4. Методические основы физического воспитания в вузе……………………………………………..139

13.5. Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных

отделениях………………………………………………………………………………………………….…141

13.6. Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья,

по адаптивной физической культуре ……………………………………………………………………….142

13.7. Формы организации физического воспитания студентов…………………………………………..143

Глава 14. Физическое воспитание в основной период трудовой

Деятельности………………………………………………………………………………………………….143

14.1. Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью…………………………………………………………………………………………………144

14.2. Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста………………………………………………………………………………………………………...145

14.3. Физическая культура в режиме трудового дня ……………………………………………………...146

14.4. Физическая культура в быту трудящихся ……………………………………………………………147

14.5. Контроль за здоровьем и физической подготовленностью занимающихся физическими упражнениями ………………………………………………………………………………………………..150

Глава 15. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте………………………………………152

15.1. Старение и задачи направленного физического воспитания в пожилом и старшем возрасте……152

15.2. Содержание и организационно-методические основы занятий физическими упражнениями…...154

Глава 16. Профессионально-прикладная физическая подготовка ……………………………………….156

16.1. Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки…………………….156

16.2. Построение и основы методики ППФП………………………………………………………………158

ЧАСТЬ П. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА

Глава 17. Общая характеристика спорта……………………………………………………………………161

17.1. Основные понятия, относящиеся к спорту. Классификация видов спорта………………………...161

17.2. Социальные функции спорта. Основные направления

в развитии спортивного движения…………………………………………………………………………..163

17.3. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки……………………………166

17.4. Спортивные достижения и тенденции их развития………………………………………………….169

Глава 18. Основы спортивной тренировки…………………………………………………………………172

18.1. Цели и задачи спортивной тренировки……………………………………………………………….172

18.2. Средства спортивной тренировки…………………………………………………………………….173

18.3. Методы спортивной тренировки……………………………………………………………………..174

18.4. Принципы спортивной тренировки………………………………………………………………….177

18.5. Основные стороны спортивной тренировки…………………………………………………………181

18.5.1. Спортивно-техническая подготовка………………………………………………………………..181

18.5.2. Спортивно-тактическая подготовка…………………………………………………………………186

18.5.3. Физическая подготовка……………………………………………………………………………….187

18.5.4. Психическая подготовка…………………………………………………………………………….188

18.6. Тренировочные и соревновательные нагрузки………………………………………………………190

Глава 19. Основы построения процесса спортивной подготовки ………………………………………..194

19.1. Спортивная подготовка как многолетний процесс

и ее структура…………………………………………………………………………………………………194

19.2. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах )…………………………………………..199

19.3. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах)……………………………………………200

19.4. Построение тренировки в больших циклах (макроциклах)…………………………………………201

Глава 20. Технология планирования в спорте……………………………………………………………..203

20.1. Общие положения технологии планирования в спорте……………………………………………..203

20.2. Планирование спортивной подготовки в многолетних циклах…………………………………….209

20.3. Планирование тренировочно-соревновательного процесса в годичном цикле……………………209

20.4. Оперативное планирование……………………………………………………………………………210

Глава 21. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена……………………………………...210

21.1. Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями……………………………...212

21.2. Контроль за состоянием подготовленности спортсмена ……………………………………………213

21.3. Контроль за факторами внешней среды………………………………………………………………213

21.4. Учет в процессе спортивной тренировки…………………………………………………………….214

Глава 22. Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки ……………………………………..215

ЧАСТЬ III. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАТИВНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Глава 23. Общая характеристика оздоровительной физической культуры……………………………...223

23.1. Оздоровительная направленность как важнейший принцип системы физического воспитания...223

23.2. Содержательные основы оздоровительной физической культуры ………………………………...224

Глава 24. Теоретико-методические основы оздоровительной физической культуры…………………..226

24.1. Основы построения оздоровительной тренировки ………………………………………………….226

24.2. Характеристика средств специально оздоровительной направленности ………………………….232

24.3. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем ………………………………237

24.4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровительной физической культурой………………………………………………………………………………………..243

Использованная литература …………………………………………………………………………………247

Рекомендуемая литература…………………………………………………………………………………..247

[1]Теория - система принципов, законов, категорий, понятий, концепций, описывающая какое-либо относительно однородное, целостное явление - систему или ее элементы, функции.

[2]«Я-концепция» - относительно устойчивая, достаточно осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений человека о себе как субъекте своей жизни и труда, на основе которой он строит взаимодействия с другими, отношение к себе, осуществляет свою деятельность и поведение.

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |