|

Вид спорта |

Этап |

Этап |

Этап углубленной |

Этап |

|

предварительной |

начальной спортивной |

специализации |

спортивного | |

|

подготовки |

специализации |

в избранном виде |

совершенствования | |

|

(лет) |

(лет) |

спорта (лет) |

(лет) | |

|

Гимнастика спортивная |

7-9 (м) |

10-11 |

12-13 |

14 и старше |

|

6-8 (д) |

9-10 |

11-12 |

13 и старше | |

|

Плавание |

7-9 |

10-11 |

12-13 |

14 и старше |

|

Баскетбол |

8-10 |

11-12 |

13-15 |

16 и старше |

|

Футбол |

8-10 |

11-12 |

13-15 |

16 и старше |

|

Волейбол |

9-10 |

12-13 |

14-16 |

17 и старше |

|

Скоростной бег на коньках |

9-П |

12-13 |

14-15 |

16 и старше |

|

Легкая атлетика |

9-11 |

12-13 |

14-15 |

16 и старше |

|

Лыжные гонки |

9-11 |

12-13 |

14-15 |

16 и старше |

|

Хоккей с шайбой |

9-11 |

12-13 |

14—16 |

17 и старше |

|

Бокс |

10-12 |

13-14 |

15-16 |

17 и старше |

|

Борьба |

10-12 |

13-14 |

15-16 |

17 и старше |

|

Велоспорт |

10-12 |

13-14 |

15—16 |

17 и старше |

|

Гребля академическая |

10-12 |

13-14 |

15-16 |

17 и старше |

|

Гребля на байдарках и каноэ |

10-12 |

13-14 |

15-16 |

17 и старше |

|

Стрельба пулевая |

10-12 |

13-14 |

15-16 |

17 и старше |

|

Современное пятиборье |

10-12 |

13-14 |

15-16 |

17 и старше |

|

Тяжелая атлетика |

10-12 |

13-14 |

15-16 |

17 и старше |

|

Фехтование |

10-12 |

13-14 |

15-16 |

17 и старше |

|

| Конный спорт |

11-13 |

14-15 |

16-17 |

18 и старше |

Этап начальной спортивной специализации. Основными задачами на этом этапе являются обеспечение всесторонней физической подготовленности занимающихся, дальнейшее овладение ими рациональной спортивной техникой, создание благоприятных предпосылок для достижения наивысших результатов в возрасте оптимальном для каждого вида спорта.

Специализация имеет «многоборный», отнюдь не узконаправленный характер. Наряду с овладением основами техники избранного вида спорта и других физических упражнений особое внимание уделяется развитию тех физических качеств и формированию двигательных навыков, которые имеют важное значение для успешной специализации в избранном виде спорта.

Разносторонняя подготовка при относительно небольшом объеме специальных упражнений более перспективна для последующего спортивного совершенствования, чем узкоспециализированная тренировка.

Преобладающей тенденцией динамики нагрузок в годы начальной специализации должно быть увеличение объема при незначительном приросте общей интенсивности тренировки. Хотя интенсивность упражнений тоже возрастает, степень ее увеличения нужно нормировать в более узких пределах, чем прирост общего объема. Особая тщательность в соблюдении меры напряженности нагрузок требуется во время интенсивного роста и созревания организма, когда резко активизируются естественные пластические, энергетические и регуляторные процессы, что само по себе является для организма своего рода нагрузкой.

Большие циклы тренировки характеризуются расширенным подготовительным периодом. Соревновательный период представлен как бы в свернутом виде.

Этап углубленной специализации в избранном виде спорта приходится на период жизни спортсмена, когда в основном завершается формирование всех функциональных систем, обеспечивающих высокую работоспособность и резистентностъ организма по отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе напряженной тренировки. На этом этапе тренировочный процесс приобретает ярко выраженную специфичность. Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения времени, отводимого на выполнение специально подготовительных и соревновательных упражнений.

Суммарный объем и интенсивность тренировочных нагрузок продолжают возрастать. Существенно увеличивается количество соревнований в избранной спортивной дисциплине. Система тренировки и соревнований все более индивидуализируется. Средства тренировки в большей мере по форме и содержанию соответствуют соревновательным упражнениям, в которых специализируется спортсмен.

На этом этапе основная задача состоит в том, чтобы обеспечить совершенное и вариативное владение спортивной техникой в усложненных условиях, ее индивидуализацию, развить те физические и волевые качества, которые способствуют совершенствованию технического и тактического мастерства спортсмена.

Этап спортивного совершенствования совпадает с возрастом, благоприятным для достижения высоких спортивных результатов. На этом этапе главными задачами являются подготовка к соревнованиям и успешное участие в них. Поэтому по сравнению с предыдущими этапами тренировка приобретает еще более специализированную направленность. Спортсмен использует весь комплекс эффективных средств, методов и организационных форм тренировки, чтобы достигнуть наивысших результатов в соревнованиях. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок достигает высокого уровня. Все чаще используются тренировочные занятия с большими нагрузками, количество занятий в недельных микроциклах достигает 10-15 и более. Тренировочный процесс все более индивидуализируется и строится с учетом особенностей соревновательной деятельности спортсмена.

19.2. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах)

Микроцикл - это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или околонедельной продолжительностью, включающий обычно от двух до нескольких занятий.

Внешними признаками микроцикла являются:

- наличие двух фаз в его структуре - стимуляционной фазы (кумулятивной) и восстановительной фазы (разгрузка и отдых). При этом равные сочетания (по времени) этих фаз встречаются лишь в тренировке начинающих спортсменов. В подготовительном периоде стимуляционная фаза значительно превышает восстановительную, а в соревновательном их соотношения становятся более вариативными;

- часто окончание микроцикла связано с восстановительной Фазой, хотя она встречается и в середине его;

- регулярная повторяемость в оптимальной последовательности занятий разной направленности, разного объема и разной интенсивности.

Анализ тренировочного процесса в различных видах спорта позволяет выделить определенное число обобщенных по направлениям тренировочных микроциклов: втягивающих, базовых, контрольно-подготовительных, подводящих, а также соревновательных и восстановительных.

В практике отдельных видов спорта встречается от четырех до девяти различных типов микроциклов.

Втягивающие микроциклы характеризуются невысокой суммарной нагрузкой и направлены на подведение организма спортсмена к напряженной тренировочной работе. Применяются в первом мезоцикле подготовительного периода, а также после болезни.

Базовые микроциклы (общеподготовительные) характеризуются большим суммарным объемом нагрузок. Их основные цели - стимуляция адаптационных процессов в организме спортсменов, решение главных задач технико-тактической, физической, волевой, специальной психической подготовки (Волевая подготовка - система воздействий, применяемых для формировния и совершенствования необходимых для спортсмена волевых качеств целеустремленность, решительность, смелость, настойчивость, стойкость и т. д.)-

. В силу этого базовые микроциклы составляют основное содержание подготовительного периода.

Контрольно-подготовительные микроциклы делятся на специально подготовительные и модельные.

Специально подготовительные микроциклы, характеризующиеся средним объемом тренировочной нагрузки и высокой соревновательной или околосоревновательной интенсивностью, направлены на достижение необходимого уровня специальной работоспособности в соревнованиях, шлифовку технико-тактических навыков и умений, специальную психическую подготовленность.

Модельные микроциклы связаны с моделированием соревновательного регламента в процессе тренировочной деятельности и направлены на контроль за уровнем подготовленности и повышение способностей к реализации накопленного двигательного потенциала спортсмена. Общий уровень нагрузки в нем может быть более высоким, чем в предстоящем соревновании (правило превышающего воздействия).

Эти два вида контрольно-подготовительных микроциклов используются на заключительных этапах подготовительного и соревновательного периода.

Подводящие микроциклы. Содержание этих микроциклов может быть разнообразным. Оно зависит от системы подведения спортсмена к соревнованиям, особенностей его подготовки к главным стартам на заключительном этапе. В них могут решаться вопросы полноценного восстановления и психической настройки. В целом они характеризуются невысоким уровнем объема и суммарной интенсивности нагрузок.

Восстановительные микроциклы обычно завершают серию напряженных базовых, контрольно-подготовительных микроциклов.

Восстановительные микроциклы планируют и после напряженной соревновательной деятельности. Их основная роль сводится к обеспечению оптимальных условий для восстановительных и адаптационных процессов в организме спортсмена. Это обусловливает невысокую суммарную нагрузку таких микроциклов, широкое применение в них средств активного отдыха.

Соревновательные микроциклы имеют основной режим, соответствующий программе соревнований. Структура и продолжительность этих микроциклов определяются спецификой соревнований в различных видах спорта, общим числом стартов и паузами между ними. В зависимости от этого соревновательные микроциклы могут ограничиваться стартами, непосредственным подведением к ним и восстановительными занятиями, а также могут включать и специальные тренировочные занятия в интервалах между отдельными стартами и играми.

В практике спорта широко применяются микроциклы, получившие название ударных. Они используются в тех случаях, когда время подготовки к какому-то соревнованию ограниченно, а спортсмену необходимо быстрее добиться определенных адаптационных перестроек. При этом ударным элементом могут быть объем нагрузки, ее интенсивность, концентрация упражнений повышенной технической сложности и психической напряженности, проведение занятий в экстремальных условиях внешней среды. Ударными могут быть базовые, контрольно-подготовительные и соревновательные микроциклы в зависимости от этапа годичного цикла и его задач.

В отдельных микроциклах должна планироваться как работа разной направленности, обеспечивающая по возможности совершенствование различных сторон подготовленности, так и работа более или менее выраженной преимущественной направленности В соответствии с закономерностями построения тренировки на конкретных этапах годичной и многолетней подготовки.

19.3. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах)

Мезоцикл - это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов.

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов Позволяет систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа подготовки, обеспечить оптимальную динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и методов подготовки, соответствие между факторами педагогического воздействия и восстановительными мероприятиями, достичь преемственности в воспитании различных качеств и способностей.

Внешними признаками мезоцикла являются: 1) повторное воспроизведение ряда микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности либо чередование различных микроциклов в определенной последовательности. При этом в подготовительном периоде они чаще повторяются, а в соревновательном чаще чередуются; 2) смена одной направленности микроциклов другими характеризует и смену мезоцикла; 3) заканчивается мезоцикл восстановительным (разгрузочным) микроциклом, соревнованиями или контрольными испытаниями.

Анализ тренировочного процесса в различных видах спорта позволяет выделить определенное число типовых мезоциклов: втягивающих, базовых, контрольно-подготовительных, предсорев-новательных, соревновательных, восстановительных.

Втягивающие мезоциклы. Их основная задача - постепенное подведение спортсменов к эффективному выполнению специфической тренировочной работы. Это обеспечивается применением упражнений, направленных на повышение или восстановление работоспособности систем и механизмов, определяющих уровень разных компонентов выносливости; скоростно-силовых качеств и гибкости; становление двигательных навыков и умений. Эти мезоциклы применяются в начале сезона, после болезни или травм, а также после других вынужденных или запланированных перерывов в тренировочном процессе.

Базовые мезоциклы. В них планируется основная работа по повышению функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию физической, технической, тактической и психической подготовленности. Тренировочная программа характеризуется использованием всей совокупности средств, большой по объему и интенсивности тренировочной работой, широким использованием занятий с большими нагрузками. Базовые мезоциклы составляют основу подготовительного периода, а в соревновательный включаются с целью восстановления физических качеств и навыков, утраченных в ходе стартов.

Контрольно-подготовительные мезоциклы. Характерной особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое применение соревновательных и специально подготовительных упражнений, максимально приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются, как правило, высокой интенсивностью тренировочной нагрузки, соответствующей соревновательной или приближенной к ней. Они используются во второй половине подготовительного периода и в соревновательном периоде как промежуточные мезоциклы между напряженными стартами, если для этого имеется соответствующее время.

Предсоревновательные (подводящие) мезоциклы предназначены для окончательного становления спортивной формы за счет уст ранения отдельных недостатков, выявленных в ходе подготовку спортсмена, совершенствования его технических возможностей

Особое место в этих мезоциклах занимает целенаправленная психическая и тактическая подготовка. Важное место отводится моделированию режима предстоящего соревнования.

Общая тенденция динамики нагрузок в этих мезоциклах характеризуется, как правило, постепенным снижением суммарного объема и объема интенсивных средств тренировки перед главными соревнованиями. Это связано с существованием в организме механизма «запаздывающей трансформации» кумулятивного эффекта тренировки, который состоит в том, что пик спортивных достижений как бы отстает по времени от пиков общего и частных наиболее интенсивных объемов нагрузки. Эти мезоциклы характерны для этапа непосредственной подготовки к главному старту и имеют важное значение при переезде спортсменов в новые контрастные климато-географические условия.

Соревновательные мезоциклы. Их структура определяется спецификой вида спорта, особенностями спортивного календаря, квалификацией и уровнем подготовленности спортсмена. В большинстве видов спорта соревнования проводятся в течение всего года на протяжении 5-10 месяцев. В течение этого времени может проводиться несколько соревновательных мезоциклов. В простейших случаях мезоциклы данного типа состоят из одного подводящего и одного соревновательного микроциклов. В этих мезоциклах увеличен объем соревновательных упражнений.

Восстановительный мезоцикл составляет основу переходного периода и организуется специально после напряженной серии соревнований. В отдельных случаях в процессе этого мезоцикла возможно использование упражнений, направленных на устранение проявившихся недостатков или подтягивание физических способностей, не являющихся главными для данного вида спорта. Объем соревновательных и специально подготовительных упражнений значительно снижается.

19.4. Построение тренировки в больших циклах (макроциклах)

Таблица 34

Варианты построения 4-летнего олимпийского цикла (динамика общего объема и объема нагрузки повышенной интенсивности)*

|

Вариант |

1 - й год |

2-й год |

3-й год |

4-й год |

Рекомендуется |

|

Первый |

Повышение общего объема и объема нагрузки повышенной интенсивности |

Молодым спорт- | |||

|

сменам, готовящимся к своей первой олимпиаде | |||||

|

Второй |

Увеличение общего объема и объема нагрузки повышенной |

Стабилизация |

Молодым и | ||

|

интенсивности |

объема тренировочных нагрузок и объема нагрузки повышенной интенсивности |

опытным спортсменам | |||

|

Третий** |

Снижение общего объема и объема |

Повышение общего объема и |

Снижение общего объема и объема |

Повышение общего объема и |

Опытным спортсменам, готовя- |

|

нагрузки повышенной интенсивности |

объема нагрузки повышенной |

нагрузки повышенной интенсивности |

объема нагрузки повышенной |

щимся к своей второй или треть- | |

|

интенсивности |

интенсивности |

ей олимпиаде | |||

|

Четвертый |

Стабилизация общего объема и увели- |

Снижение общего объема и увеличение объема нагрузки повышенной интен- сивности |

Часто встречается | ||

|

чение объема нагрузки повышенной |

в литературе, | ||||

|

интенсивности |

однако аналогов в практике мало |

* В таблице использованы материалы .

** Частные случаи третьего варианта: волнообразная динамика общего объема и объема нагрузки повышенной интенсивности, при которой разгрузочные 1-й, или 2-й, или 3-й год цикла с повышением показателей в последующем году цикла.

Макроцикл - это большой тренировочный цикл типа полугодичного (в отдельных случаях 3-4 месяца), годичного, многолетнего (например, четырехгодичного), связанный с развитием, стабилизацией и временной утратой спортивной формы и включающий законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов.

Построение тренировки в многолетних макроциклах (на этапе высших достижений). В практике спорта принято выделять четырехлетние циклы, связанные с подготовкой к главным соревнованиям - Олимпийским играм, а для молодежи - к спартакиадам народов России, проводящимся один раз в 4 года. Варианты построения Четырехлетнего олимпийского цикла представлены в таблице 34.

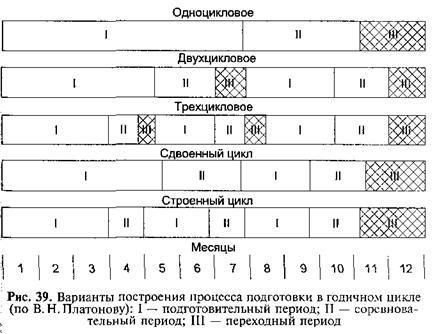

Построение тренировки в годичных циклах. В подготовке высококвалифицированных спортсменов встречается построение годичной тренировки на основе одного макроцикла (одноцикловое), на основе двух макроциклов (двухцикловое) и трех макроциклов (трехцикловое) (рис. 39). В каждом макроцикле выделяются три периода - подготовительный, соревновательный и переходный. При двух - и трехцикловом построении тренировочного процесса часто используются варианты, получившие название «сдвоенного» и «строенного» циклов. В этих случаях переходные периоды между первым, вторым и третьим макроциклами часто не планируются, а соревновательный период предыдущего макроцикла плавно переходит в подготовительный период последующего.

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы - создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и участия в них, совершенствования различных сторон подготовленности. В соревновательном периоде стабилизация спортивной формы осуществляется через дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, обеспечивается интегральная подготовка, проводятся непосредственная подготовка к основным соревнованиям и сами соревнования. Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на восстановление физического и психического потенциала после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к очередному макроциклу.

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется на два крупных этапа: 1) общеподготовительный (или базовый) этап; 2) специально подготовительный этап.

|

|

Общеподготовительный этап. Основные задачи этапа - повышение уровня физической подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение новых сложных соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 6-9 недель (в отдельных видах спорта встречаются вариации от 5 до 10 недель).

Этап состоит из двух, в отдельных случаях - из трех мезоциклов. Первый мезоцикл (длительность 2-3 микроцикла) - втягивающий - тесно связан с предыдущим переходным периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл (длительность 3-6 недельных микроциклов) - базовый - направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов тренировочных средств, однонаправленных частных объемов интенсивных средств, развивающих основные качества и способствующих овладению новыми соревновательными программами.

Специально подготовительный этап. На этом этапе стабилизируются объем тренировочной нагрузки, объемы, направленные на совершенствование физической подготовленности, и повышается интенсивность за счет увеличения технико-тактических средств тренировки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла.

Соревновательный период (период основных соревнований). Основными задачами этого периода являются повышение достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревновательных и близких к ним специально подготовительных упражнений.

Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном периоде осуществляют в соответствии с календарем главных состязаний, которых у квалифицированных спортсменов в большинстве видов спорта обычно бывает не более 2-3. Все остальные соревнования носят как тренировочный, так и коммерческий характер; специальная подготовка к ним, как правило, не проводится. Они сами являются важными звеньями подготовки к основным соревнованиям.

Соревновательный период чаще всего делят на два этапа: 1) этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы; 2) этап непосредственной подготовки к главному старту.

Этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы- на этом этапе длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня подготовленности, выхода в состояние спортивной формы и совершенствования новых технико-тактических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. В конце этого этапа обычно проводится главное отборочное соревнование.

Этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются следующие задачи:

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований и чемпионатов страны;

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технико-тактических навыков;

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет регуляции и саморегуляции состояний;

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к старту и контроля за уровнем подготовленности;

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон подготовленности (физической, технической, тактической и психической) с целью трансформации ее в максимально возможный спортивный результат.

Продолжительность этого этапа колеблется в пределах 6-8 недель. Он обычно состоит из 2 мезоциклов. Один из них (с большой суммарной нагрузкой) направлен на развитие качеств и способностей, обусловливающих высокий уровень спортивных достижений, другой - на подведение спортсмена к участию в конкретных соревнованиях с учетом специфики спортивной дисциплины состава участников, организационных, климатических и прочих факторов.

Переходный период. Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного отдыха после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а также поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно психическое восстановление. Эти задачи определяют продолжительность переходного периода, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т. п.

Продолжительность переходного периода колеблется обычно от 2 до 5 недель и зависит от этапа многолетней подготовки, на котором находится спортсмен, системы построения тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и ответственности основных соревнований, индивидуальных способностей спортсмена.

Тренировка в переходном периоде характеризуется снижением суммарного объема работы и незначительными нагрузками. По сравнению, например, с подготовительным периодом объем работы сокращается примерно в 3 раза; число занятий в течение .Недельного микроцикла не превышает, как правило, 3-5; занятия с большими нагрузками не планируются и т. д. Основное содержание переходного периода составляют разнообразные средства активного отдыха и общеподготовительные упражнения.

В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшается объем средств активного отдыха, увеличивается число общеподготовительных упражнений. Это позволяет сделать более гладким переход к первому этапу подготовительного периода очередного макроцикла.

При правильном построении переходного периода спортсмен не только полностью восстанавливает силы после прошедшего макроцикла, настраивается на активную работу в подготовительном периоде, но и выходит на более высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

Продолжительность и содержание периодов и их составляющих этапов подготовки в пределах отдельного макроцикла определяются многими факторами. Одни из них связаны со спецификой вида спорта - структурой эффективной соревновательной деятельности, структурой подготовленности спортсменов, сложившейся в данном виде спорта системой соревнований; другие - с этапом многолетней подготовки, закономерностями становления различных качеств и способностей и т. п., третьи - с организацией подготовки (в условиях централизованной подготовки или на местах), климатическими условиями (жаркий климат, среднегорье), материально-техническим уровнем (тренажеры, оборудование и инвентарь, восстановительные средства, специальное питание и т. п.).

Глава 20. ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ В СПОРТЕ

20.1. Общие положения технологии планирования в спорте

Технология планирования процесса спортивной подготовки - это совокупность методологических и организационно-методических установок, определяющих на конкретный отрезок времени конкретные задачи, подбор, компоновку и порядок задействования наиболее целесообразных средств, методов, организационных форм, материально-технического обеспечения занятий, а также составление конкретной тренировочной документации. Она определяет стратегию, тактику и технику организации процесса спортивной подготовки.

Предметом планирования тренировочно-соревновательного процесса являются его содержание, формы и результаты, намечаемые на основе объективных закономерностей развития спортивных достижений и направленного формирования личности спортсмена. Определяются цели и задачи на различные периоды тренировочного процесса. На основе анализа динамики нагрузки за пре-. дыдущий год (или годы) устанавливают величину тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность. Определяются средства, методы, контрольные нормативы и другие показатели.

Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий избранным видом спорта, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий проведения учебно-тренировочного процесса определить показатели моделируемого состояния спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу тренировки.

Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в следующих формах: 1) перспективное (на ряд лет); 2) текущее (на один год); 3) оперативное (на месяц, неделю, отдельное тренировочное занятие).

К документам перспективного планирования относятся учебный план, учебная программа, многолетний план подготовки команды, многолетний индивидуальный план подготовки спортсменов.

Учебный план определяет основное направление и продолжительность учебной работы для того или иного контингента занимающихся. Он предусматривает последовательность прохождения материала, содержание основных разделов, объем часов по каждому разделу, длительность каждого занятия.

Как правило, учебный план делится на два основных раздела: теоретический и практический.

В качестве примера в таблице 35 представлен учебный план для учебно-тренировочных групп ДЮСШ по волейболу.

Учебная программа составляется на основе учебного плана и определяет объем знаний, умений и навыков, которые должны быть освоены занимающимися.

В этом документе раскрываются наиболее целесообразные формы и методы педагогической работы, дается основное содержание учебного материала по теории и практике для определенного контингента занимающихся (ДЮСШ, СДЮСШОР, секций коллективов физической культуры и др.).

Программа, как правило, состоит из следующих разделов: 1) объяснительной записки; 2) изложения программного материала; 3) контрольных нормативов и учебных требований; 4) рекомен-дуемых учебных пособий.

Таблица 35

Учебный план по спортивной специализации

«Волейбол» для тренировочных групп ДЮСШ

|

Виды подготовки |

1 - й год обучения (12-14лст) |

2-й год обучения (13-15лет) |

3-й год обучения (14-16 лет) |

4-й год обучения (15—17 лет) |

|

1. Теоретическая подготовка |

26 |

34 |

38 |

46 |

|

2. Общая физическая подготовка |

102 |

125 |

122 |

90 |

|

3. Специальная физическая подготовка |

95 |

114 |

134 |

144 |

|

4. Техническая подготовка |

116 |

146 |

180 |

237 |

|

5. Тактическая подготовка |

67 |

82 |

132 |

169 |

|

6. Интегральная подготовка, включая контрольные игры |

79 |

83 |

126 |

191 |

|

7. Инструкторская и судейская практика |

11 |

16 |

24 |

20 |

|

8. Экзамены, контрольные испытания (приемные и переводные) |

24 |

24 |

24 |

30 |

|

Итого часов |

520 |

624 |

780 |

936 |

|

Количество тренировочных дней |

184 |

226 |

216 |

210 |

|

Количество занятий |

208 |

260 |

260 |

364 |

|

Количество соревновательных дней |

24 |

34 |

44 |

50 |

Многолетний (перспективный) план подготовки спортсменов (командный и индивидуальный). Он составляется на различные сроки в зависимости от возраста, уровня подготовленности спортсменов, их спортивного стажа. Для спортсменов младшего возраста целесообразно составлять групповые перспективные планы на 2-3 года. Для квалифицированных спортсменов необходимо разрабатывать как групповые, так и индивидуальные планы на 4 и даже 8 лет.

В перспективный план должны быть включены лишь основные показатели (без излишней детализации), опираясь на которые можно было бы правильно составить годичные планы.

Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, команды включает следующие разделы: 1) краткая характеристика занимающихся (спортсмена, команды); 2) цель многолетней подготовки, главные задачи по годам; 3) структура многолетнего цикла и сроки его макроциклов; 4) основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего цикла; 5) главные соревнования и основные старты индивидуального календаря, планируемые результаты в каждом году; 6) контрольные спортивно-технические показатели (нормативы) по годам; 7) общее число тренировочных дней, занятий, дней соревнований и отдыха по годам подготовки; 8) общие и специфические параметры тренировочной нагрузки; 9) система и сроки комплексного контроля, в том числе и диспансеризаций) 10) график учебно-тренировочных сборов и места занятий.

В качестве примера далее приведен образец многолетнего (перспективного) плана спортивной тренировки для спортивных школ

Групповой перспективный план спортивной тренировки

Спортивный коллектив__________________________________________________________________

Тренер_____________________________________________________________________________-

I. Краткая характеристика группы занимающихся

Возраст, спортивный разряд, уровень спортивных достижений в предыдущем году, уровень физической, технической, тактической и волевой подготовленности). Основные недостатки в подготовленности. Состояние здоровья, уровень физического развития и другие данные по усмотрению тренера и врача________________________________________________________________

II. Цель и основные задачи многолетней тренировки

|

Цель многолетней тренировки |

Задачи многолетней тренировки |

III. Физическая подготовка

|

Задачи тренировки |

Основные средства тренировки |

1У. Спортивно-техническая подготовка

|

Задачи тренировки |

Основные средства тренировки |

V. Спортивно-тактическая подготовка

|

Задачи тренировки |

Основные средства тренировки |

VI. Психическая подготовка

|

Задачи тренировки |

Основные средства тренировки |

VII. Этапы многолетней тренировки и основные соревнования

|

Этапы тренировки |

Основные соревнования |

VIII. Распределение тренировочных нагрузок по этапам многолетней тренировки

|

Параметры тренировочных нагрузок |

Этапы тренировок |

IX. Распределение тренировочных занятий, соревнований и дней отдыха

|

Показатели тренировки |

Этапы тренировок |

|

Количество соревнований Количество дней, занятых соревнованиями Количество тренировочных занятий Количество тренировочных дней Количество дней отдыха |

Х. Контрольные нормативы по этапам тренировки

|

Контрольные испытания |

Контрольные нормативы по этапам |

XI. Педагогический и врачебный контроль______________________________________________________

XII. Места занятий, оборудование и инвентарь_______________________________________________

Таблица 36

Фрагмент графика тренировочного процесса по волейболу по недельным циклам учебно-тренировочной группы ДЮСШ (первый год обучения, 12—14 лет)

|

Наименование разделов |

Всего в году, ч |

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь | |||||||||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 | ||

|

1. Теоретическая подготовка |

26 |

- |

- |

-— |

2 |

- |

- |

- |

- |

1 |

1 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

1 |

1 |

1 |

- |

- |

- |

|

2. Общая физическая подготовка |

129 |

4 |

4 |

4 |

4 |

3 |

3 |

3 |

3 |

2 |

2 |

1 |

1 |

3 |

3 |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

3. Специальная физическая подготовка |

109 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

3 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

4. Техническая подготовка: а) техника нападения б) техника зашиты |

134 70 64 |

1 1 |

1 - |

- 1 |

1 - |

1 1 |

1 1 |

1 1 |

1 1 |

1 1 |

1 1 |

2 - |

1 2 |

1 1 |

- I |

2 1 |

1 2 |

2 1 |

2 1 |

1 - |

- 1 |

2 1 |

I 2 |

2 1 |

1 2 |

|

5. Тактическая подготовка: а) тактика нападения б) тактика зашиты |

77 39 38 |

- - |

1 - |

- - |

1 - |

1 - |

- 1 |

1 - |

- 1 |

- 1 |

1 - |

- 1 |

1 - |

- 1 |

1 - |

- 1 |

1 - |

- 1 |

1 1 |

1 1 |

1 1 |

1 1 |

I 1 |

1 1 |

1 1 |

|

6. Интегральная подготовка |

91 |

- |

- |

1 |

I |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

3 |

3 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

3 |

3 |

I |

1 |

1 |

1 |

|

7. Инструкторская и судейская практика |

14 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

-- |

- |

1 |

1 |

1 |

|

8. Экзамены и контрольные испытания |

24 |

3 |

3 |

3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

9. И то го часов |

604 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

К документам текущего планирования относятся план-график годичного цикла спортивной тренировки, план подготовки команды на год и годичный план (индивидуальный) подготовки на каждого спортсмена.

План-график годичного цикла спортивной тренировки является организационно-методическим документом, определяющим содержание работы на учебно-тренировочный год, а также наиболее целесообразную методическую последовательность прохождения материала по периодам и месяцам на протяжении годичного цикла тренировки, количество часов на каждый раздел работы и распределение временных затрат на прохождение материала разделов по неделям в течение года.

В качестве примера в таблице 36 представлен фрагмент плана-графика тренировочного процесса по волейболу для учебно-тренировочной группы ДЮСШ по волейболу.

Годичный план подготовки (командный и индивидуальные). Он состоит из следующих разделов: краткая характеристика группы занимающихся, основные задачи и средства тренировки, их примерное распределение по отводимому времени, примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности, распределение соревнований, тренировочных занятий и отдыха, контрольные нормативы, спортивно-технические показатели (спортивные результаты), педагогический и врачебный контроль.

Ниже приводится образец группового годичного плана тренировки.

Оперативное планирование включает в себя рабочий план, план-конспект тренировочного занятия, план подготовки к отдельным соревнованиям.

Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на определенный учебно-тренировочный цикл или календарный срок (например, на месяц). В этом документе планируется методика обучения и спортивного совершенствования в соответствии с требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной тренировки. В нем в методической последовательности излагается теоретический и практический материал каждого тренировочного занятия. В таблицах 37, 38, 39 приводятся образцы месячного и недельного планов тренировки.

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В этом документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части занятия, дозировку упражнений и организационно-методические указания.

План подготовки к отдельным соревнованиям (командный и индивидуальный) должен моделировать программу предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для достижения максимальной работоспособности (на данный период тренировки) и формирования чувства абсолютной уверенности в своих силах.

Групповой годичный план тренировки

Группа занимающихся__________________________________________________________

Тренер___________________________________________________________________________

I. Краткая характеристика группы занимающихся

Возраст, спортивный разряд, уровень спортивных достижений в предыдущем году, уровень физической, технической, тактической и волевой подготовленности). Основные недостатки в подготовленности. Состояние здоровья, уровень физического развития и другие данные по усмотрению тренера и врача________________________________________________________________

II. Основные задачи тренировки, основные средства тренировки, их примерное распределение по отводимому времени (в баллах условно обозначено, что средствам тренировки отводится времени: 5 — много, 3 — средне, 1 — мало)

|

Основные задачи тренировки |

Основные средства тренировки |

Месяцы | |||||||||||

|

IX |

X |

XI |

XII |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII | ||

|

Физическая подготовка | |||||||||||||

|

Техническая подготовка | |||||||||||||

|

Тактическая подготовка | |||||||||||||

|

Волевая подготовка |

III Примерное распределение тренировочных нагрузок по объему интенсивности ( условные обозначения объема: Большой, средний, малый; условные обозначения интенсивности: высокая, средняя, низкая)

|

Месяц |

Примерный объем нагрузок |

Примерная интенсивность нагрузки |

|

IX | ||

|

X | ||

|

XI | ||

|

XII | ||

|

I | ||

|

II | ||

|

III | ||

|

IV | ||

|

V | ||

|

VI | ||

|

VII | ||

|

VIII |

IV Распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха

|

Показатели |

IX |

X |

XI |

XII |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

|

Количество соревнований | ||||||||||||

|

Количество дней соревнований | ||||||||||||

|

Количество тренировочных занятий |

V Контрольные нормативы

|

Перечень контрольных испытаний |

Подготовительный период |

Соревновательный период |

Переходный период |

VI Спортивно-технические показатели (спортивные результаты)

|

Многоборья и виды легкой атлетики |

Подготовительный период |

Соревновательный период |

Переходный период |

VII Педагогический м врачебный контроль

VIII Места занятий, оборудование и спортивный инвентарь

Таблица 37

Групповой месячный план тренировки

____Группа Тренер_______

____________________

|

Основные задачи тренировки |

Основные средства тренировки |

Числа месяца |

Суммарный объем в месяц |

|

1 |

2 |

3 | |

Таблица 38

Индивидуальный месячный план тренировки

____Спортсмен Тренер_______

____________________

|

Основные задачи тренировки |

Основные средства тренировки |

Числа месяца |

Суммарный объем в месяц | |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 и т. д |

Таблица 39

Индивидуальный недельный план тренировки

____Спортсмен Тренер_______

____________________

|

Основные задачи тренировки |

Основные средства тренировки |

Числа месяца |

Суммарный объем в месяц | |||

|

пн |

вт |

ср |

чт |

пт |

сб |

вс |

Все тренировочные планы независимо от их типа (командные и индивидуальные годичные и оперативные и т. д.) должны включать в себя:

1) данные о тех, на кого рассчитан план (персональные данные о спортсмене или общая характеристика команды);

2) целевые установки (главные цели периода, на который составляется план; промежуточные цели для отдельных этапов; частные цели, относящиеся к различным видам подготовки);

3) показатели, поддающиеся количественному измерению и характеризующие тренировочные и соревновательные нагрузки и состояние спортсменов;

4) тренировочные и воспитательно-методические указания;

5) сроки соревнований, контрольного тестирования, спортивно-медицинских обследований.

Периодически сравнивая фактическое изменение контролируемых показателей с планируемыми, можно своевременно обнаружить отклонения в применении средств и методов тренировки. Одновременно можно оценить эффективность применяемых средств и методов, анализируя их влияние на организм спортсмена.

Научно-методическими предпосылками к планированию подготовки в каждом виде спорта должны являться следующие знания:

а) для многолетних и годичных макроциклов - индивидуальные особенности развития спортивной формы отдельного спортсмена, а в командных видах спорта - команды в целом; специфические особенности долговременной адаптации организма к данному виду мышечной деятельности;

6) для отдельного этапа (мезоцикла) - принципиальные тенденции в динамике состояния спортсмена в связи с задаваемой тренировочной нагрузкой, в том числе в зависимости от ее содержания, объема, интенсивности и чередования;

в) для микроцикла - целесообразные формы сочетания ближних тренировочных эффектов нагрузок различной величины и преимущественной направленности (сроки и полнота восстановления специальной работоспособности организма в зависимости от объема, интенсивности и направленности задаваемых нагрузок).

20.2. Планирование спортивной подготовки в многолетних циклах

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов являются оптимальный возраст для достижения наивысших результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, условия проведения спортивных занятий и другие факторы. На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки определяются спортивно-технические показатели по этапам (годам), планируются основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение запланированных показателей.

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований зависят от структуры многолетней подготовки в данном виде спорта, календаря спортивно-массовых мероприятий и других факторов.

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы спортсменов (3-го и 2-го разрядов), так и для одного спортсмена (достигшего 1-го разряда и более высоких результатов).

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной группы.

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его индивидуальных особенностей.

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году подготовки. Перспективный план всегда Должен носить целеустремленный характер.

20.3. Планирование тренировочно-соревновательного процесса в годичном цикле

На основе перспективных планов составляются текущие (годовые) планы тренировки спортсменов. В них более подробно перечисляются средства тренировки, конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований. Планирование годичного цикла осуществляется с учетом особенностей периодизации тренировки в соответствии с закономерностями развития спортивной формы.

Планирование годичной тренировки и определение ее количественных показателей может иметь два варианта - помесячный и понедельный. Поэтому при графическом изображении плана подготовки тренер выделяет двенадцать месячных вертикальных колонок или 52 вертикальные колонки, соответствующие числу недель в годичном цикле.

Структура годичного плана (число и последовательность макроциклов, периодов и мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального календаря соревнований спортсмена или команды в каждом конкретном виде спорта. Годичный цикл может состоять из нескольких макроциклов, чаще всего из двух или трех, что диктуется числом главных стартов и временными интервалами между ними, которые определяют набор и чередование периодов.

При планировании двух - и трехцикловой подготовки необходимо учитывать, что введение дополнительного законченного макроцикла в пределах одного года часто приводит к улучшению спортивных результатов, особенно у молодых квалифицированных спортсменов. Использование же трех - и четырехциклового планирования сопровождается как ростом результатов на ближайшие 1-2 года, так и сокращением «спортивной жизни» спортсменов. Поэтому такую структуру можно рекомендовать при наличии достаточных оснований для этого.

В годичный план подготовки вначале вводят календарную сетку, состоящую из порядковых номеров недель и названий месяцев. Следующей операцией является нанесение на эту сетку главных соревнований, а затем определение границ макроциклов, входящих в состав годичного плана периодов и основных этапов (мезоциклов), обеспечивающих достижение состояния спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. После этого наносится индивидуальный календарь соревнований, а для команд по спортивным играм - весь игровой календарь. Затем следует распределение общих показателей тренировочного процесса по каждой неделе или месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических и интенсивных средств (до 5-9 показателей): сроки контрольного тестирования, динамика спортивных результатов, сроки тренировочных сборов, основные направления восстановительных мероприятий.

Разделы плана, отпечатанные на развернутом листе, делают этот документ наглядным и очень удобным в практической повседневной работе тренера. Такая форма планирования позволяет осуществлять его анализ на ЭВМ.

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие организационно-методические положения:

0 рациональное соотношение нагрузок различной преимущественной направленности - от избирательных на ранних этапах подготовительных периодов к комплексным на заключительных этапах подготовительного и соревновательного периодов;

1 последовательное или комплексное совершенствование двигательных качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического мастерства, уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет волнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, изменения соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха.

При планировании средств общей, специальной физической и технической подготовки рекомендуется придерживаться следующей наиболее целесообразной последовательности: в использовании средств общей физической подготовки - от развития общей выносливости в различных видах тренировочной деятельности к специальной и силовой выносливости через основные средства подготовки в избранном виде спорта; от широкого использования средств, развивающих двигательные качества и укрепляющих уровень здоровья спортсмена, - к выполнению специфических для избранного вида спорта упражнений с акцентом на совершенствование определенных двигательных способностей, играющих решающую роль в достижении высоких спортивных результатов.

При планировании средств специальной физической подготовки следует переходить от специальной выносливости к повышению скорости передвижения, быстроты и темпа движений (быстрое напряжение и быстрое расслабление в работе мышц) к контролю над быстрыми движениями (сочетание длины и темпа шагов для создания максимальной скорости); от проработки ведущих мышечных групп с большими амплитудами движений при значительных усилиях до повышения мощности движений и градиента силы при рабочих (в соответствии с параметрами соревновательной деятельности) амплитудах и траекториях движений; в специальных и основных упражнениях избранного вида спорта (прыжки, метания, комбинации и т. д.) от упрощенных условий | к усложненным, соревновательным и превышающим соревновательные в отдельных элементах движений, комбинаций и в Целом.

Одним из ведущих методических положений является планирование вариативности тренировочных нагрузок по всем компонентам: число и темп повторений, амплитуда и свобода движений, длительность и интенсивность выполнения упражнений, величина отягощений и сопротивлений, смена мест занятий (зал, Манеж, стадион, лесной или водный массив, парковая зона, специализированные трассы, побережье и т. д.), время (рано утром до завтрака, днем, вечером), продолжительность и число занятий, музыкальное, световое, шумовое и т. п. сопровождение занятий, а также разнообразие в организации их проведения для создания эмоциональной насыщенности в подготовке, что особенно важно для достижения необходимой адаптации систем организма спортсмена.

20.4. Оперативное планирование

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе годичного плана. В спортивных школах наиболее широкое распространение получило планирование тренировки на один месяц. В месячном плане конкретизируются основные положения годичного плана. Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы. При составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный отрезок определенного тренировочного цикла.

Глава 21. КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ И УЧЕТ

ВПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНА

Комплексный контроль - это измерение и оценка различных показателей в циклах тренировки с целью определения уровня подготовленности спортсмена (используются педагогические, психологические, биологические, социометрические, спортивно-медицинские и другие методы и тесты).

Комплексность контроля реализуется только тогда, когда регистрируются три группы показателей:

1) показатели тренировочных и соревновательных воздействий;

2) показатели функционального состояния и подготовленности спортсмена, зарегистрированные в стандартных условиях;

3) показатели состояния внешней среды.

Комплексный контроль в большинстве случаев реализуется в ходе тестирования или процедуры измерения результатов в тестах1. Выделяют три группы тестов.

Первая группа тестов - тесты, проводимые в покое. К ним относят показатели физического развития (рост и масса тела, толщина кожно-жировых складок, длина и обхват рук, ног, туловища и т. д.). В покое измеряют функциональное состояние сердца, мышц, нервной и сосудистой систем. В эту же группу входят и психологические тесты.

Информация, получаемая с помощью тестов первой группы, является основой для оценки физического состояния спортсмена.

Вторая группа тестов - это стандартные тесты, когда всем спортсменам предлагается выполнить одинаковое задание (например, бежать на тредбане со скоростью 5 м/с в течение 5 мин или в течение 1 мин подтянуться на перекладине 10 раз и т. д.). Специфическая особенность этих тестов заключается в выполнении непредельной нагрузки, и поэтому мотивация на достижение максимально возможного результата здесь не нужна.

Третья группа тестов - это тесты, при выполнении которых нужно показать максимально возможный двигательный результат. Измеряются значения биомеханических, физиологических, биохимических и других показателей (силы, проявляемые в тесте; ЧСС, МПК, анаэробный порог, лактат и т. п.). Особенность таких тестов -- необходимость высокого психологического настроя, мотивации на достижение предельных результатов.

Исходя из задач управления подготовкой спортсмена, различают оперативный, текущий и этапный контроль.

Оперативный контроль - это контроль за оперативным состоянием спортсмена, в частности за готовностью к выполнению очередной попытки, очередного упражнения, к проведению схватки, боя и т. д. Он направлен на оценку реакций организма спортсмена на тренировочные или соревновательные нагрузки, качество исполнения технических приемов и комбинаций в целом.

Текущий контроль - это оценка в микроциклах подготовки результатов контрольных соревнований, динамики нагрузок и их соотношений, регистрация и анализ повседневных изменений уровня подготовленности спортсмена, уровня развития его техники и тактики.

Этапный контроль - это измерение и оценка в конце этапа (периода) подготовки различных показателей соревновательной |и тренировочной деятельности спортсмена, динамики нагрузок и спортивных результатов на соревнованиях или в специально организованных условиях.

Содержание и направленность комплексного контроля приведены в таблице 40.

На основе комплексного контроля можно правильно оценить эффективность спортивной тренировки, выявить сильные и слабые стороны подготовленности спортсменов, внести соответствующие коррективы в программу их тренировки, оценить эффективность избранной направленности тренировочного процесса, рого или иного принятого решения тренера.

Таблица 40 Основное содержание комплексного контроля и его разновидности

|

Разновидности ком- |

Направления контроля | |||

|

плексного |

Контроль за соревновательными |

Контрольза состоянием |

Контрольза состоянием | |

|

контроля |

и тренировочными воздействиями |

и подготовленностью спортсменов |

внешней среды | |

|

Контроль соревновательной |

Контрольтренировочной | |||

|

деятельности (СД) |

деятельности (ТД) | |||

|

Этапный |

а) измерение и оценка |

а) построение и анализ |

Измерение и оценка по- |

За климатическими |

|

различных показателей на |

динамики нагрузки на |

казателей контроля в |

факторами (температура, | |

|

соревнованиях, |

этапе подготовки |

специально организо- |

ачажность, ветер. | |

|

завершающих определен- |

б) суммирование нагрузок |

ванных условиях в конце |

солнечная радиация). | |

|

ный этап подготовки |

по всем показателям за этап |

этапа подготовки |

за качеством инвентаря, | |

|

6) анализ динамики |

и определение их |

оборудования, покрытий | ||

|

показателей СД на всех соревнованиях этапа |

соотношения |

спортивных сооружений, характеристикой трасс соревнований и тренировки, скольжением. | ||

|

Текущий |

Измерение и оценка |

а) построение и анализ |

Регистрация и анализ | |

|

показателей на |

динамики нагрузки в |

повседневных измерений |

поведением зрителей и объективностью судейства | |

|

соревновании, |

микроцикле тренировки |

подготовленности спорт- | ||

|

завершающем макроцикл |

б) суммирование нагрузок |

сменов, вызванных сис- |

на соревнованиях и их | |

|

тренировки (если она |

по всем характеристикам за |

тематическими трениро- |

влиянием на результаты в | |

|

предусматривается планом) |

микроцикл и определение их содержания |

вочными занятиями |

спортивных соревнованиях и контрольных тренировочных занятиях | |

|

Оператив- |

Измерение и оценка |

Измерение и оценка фи- |

Измерение и анализ по- | |

|

ный |

показателей на любом |

зических и физиологиче- |

казателей, информативно | |

|

соревновании |

ских характеристик нагрузки упражнений, серии упражнений, тренировочного занятия |

отражающих изменение состояния спортсменов в момент или сразу после упражнения и занятий |

21.1. Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями

Контроль за соревновательными воздействиями имеет два направления: контроль за результатами соревнований в циклах подготовки и измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности.

Контроль за результатами соревнований заключается в оценке эффективности выступления в соревнованиях в определенном (чаще всего годичном) цикле подготовки. Динамика показателей соревновательной деятельности в цикле тренировки часто используется как критерий, позволяющий оценить состояние спортивной формы спортсмена. Так, например, некоторые специалисты считают, что спортсмен находится в состоянии спортивной формы до тех пор, пока колебания его результатов в соревнованиях лежат в зоне 2-3%. Эти значения во многом зависят от особенностей спортивной дисциплины.

Измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности. Современная измерительная и вычислительная техника позволяет регистрировать десятки различных показателей соревновательного упражнения и соревновательной деятельности. Так, например, в таком простом упражнении, как бег на 100 м, можно измерить время реакции спринтера, время достижения им максимальной скорости, время ее удержания и падения, длину и частоту шагов на различных участках дистанции, время опоры и полета горизонтальную и вертикальную составляющие усилий, колебания общего центра масс тела, углы в суставах в различных фазах опорного и полетного периодов и т. д. Зарегистрировать их все, а потом проанализировать, сопоставляя с критериями тренировочной деятельности и показателями, характеризующими подготовленность спортсменов, тренеру просто невозможно. Поэтому необходимо выбрать из множества показателей соревновательного упражнения только информативные, которые и должны измеряться в ходе контроля. Информативность показателей (критериев) соревновательной деятельности в различных видах спорта приведена в таблице 41.

Таблица 41

Таблица 41

Информативность критериев соревновательной деятельности в

некоторых видах спорта (по М. А. Годику, 1988)

|

№ п/п |

Виды спорта |

Критерии | ||||||

|

педаго- |

био- |

физио- |

био- |

психо- |

эсте- | |||

|

гические |

механи- |

логиче- |

химиче- |

логиче- |

тиче- | |||

|

ческие |

ские |

ские |

ские |

ские | ||||

|

1 |

Циклические |

X |

XXX |

XXX |

XXX |

XX |

X | |

|

2 |

Игровые |

XXX |

X |

XX |

XX |

XXX |

XX | |

|

3 |

Едино- | |||||||

|

борства |

XX |

X |

XX |

XX |

XXX |

X | ||

|

4 |

Ацикли- | |||||||

|

ческие |

XX |

XXX |

XXX |

XX |

XXX |

X | ||

|

5 |

Упражне- | |||||||

|

ния на искусство движений |

XX |

XXX |

XX |

XX |

XXX |

XXX |

Примечания: значками отмечены показатели, характеризующиеся высокой информативностью; двумя— средней; одной — низкой.

Контроль за тренировочными воздействиями заключается в систематической регистрации количественных значений характеристик тренировочных упражнений, выполняемых спортсменом. Одни и те же показатели используются как для контроля, так и для планирования нагрузок.

Основными показателями объема нагрузки являются количество тренировочных дней; количество тренировочных занятий; время, затраченное на тренировочную и соревновательную деятельность; количество, километраж специализированных упражнений.

Показателями интенсивности нагрузки являются концентрация упражнений во времени, скорость, мощность выполнения упражнений.

В процессе контроля нагрузки суммируют объем специализированных упражнений; объем упражнений, выполняемых в отдельных зонах интенсивности (мощности); объем упражнений, направленных на совершенствование общей и специальной физической, технической и тактической подготовленности; объем упражнений восстановительного характера, выполненных в микроциклах, помесячно и в годичном цикле. Сравнение этих показателей с динамикой спортивных результатов позволяет тренеру выявить рациональные соотношения между отдельными типами тренировочных нагрузок, сроки достижения высших результатов после их пиковых значений, период запаздывающей трансформации тренировочных нагрузок в высокие спортивные результаты.

21.2. Контроль за состоянием подготовленности спортсмена

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования или в процессе соревнований и предусматривает:

- оценку специальной физической подготовленности;

- оценку технико-тактической подготовленности;

- оценку психологического состояния и поведения на соревнованиях.

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится, как правило, медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной медицины. Методология этого контроля приводится в специальных учебниках.

Оценка специальной физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия.

Методы оценки отдельных физических качеств приведены в соответствующих разделах главы 7 «Теоретико-практические основы развития физических качеств».

Оценка технической подготовленности. Контроль за технической подготовленностью заключается в оценке количественной и качественной сторон техники действий спортсмена при выполнении соревновательных и тренировочных упражнений.

Контроль техники осуществляют визуально и инструментально. Критериями технического мастерства спортсмена являются объем техники, разносторонность техники и эффективность.

Объем техники определяется общим числом действий, которые выполняет спортсмен на тренировочных занятиях и соревнованиях. Его контролируют, подсчитывая эти действия.

Разносторонность техники определяется степенью разнообразия двигательных действий, которыми владеет спортсмен и использует их в соревновательной деятельности. Контролируют число разнообразных действий, соотношение приемов, выполненных в правую и левую сторону (в играх), атакующих и оборонительных действий и др.

Эффективность техники определяется по степени ее близости к индивидуально оптимальному варианту. Эффективная техника -- та, которая обеспечивает достижение максимально возможного результата в рамках данного движения.

Спортивный результат - важный, но не единственный критерий эффективности техники. Методы оценки эффективности техники основаны на реализации двигательного потенциала спортсмена.

В циклических видах спорта особенно важны показатели экономичности техники, так как отмечается вполне четкая закономерность - обратно пропорциональная зависимость между уровнем технического мастерства и величиной усилий, физических затрат на единицу показателя спортивного результата (метра пути).

Оценка тактической подготовленности. Контроль за тактической подготовленностью заключается в оценке целесообразности Действий спортсмена (команды), направленных на достижение Успеха в соревнованиях. Он предусматривает контроль за тактическим мышлением, за тактическими действиями (объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования).

Обычно контроль тактической подготовленности совпадает с контролем соревновательной деятельности.

21.3. Контроль за факторами внешней среды

Для того чтобы принять правильное решение по итогам комплексного контроля, необходимо учитывать условия, в которых проходила соревновательная деятельность, а также выполнение контрольных нормативов в тренировочной деятельности. Кроме того, само выполнение тренировочных программ часто зависит от состояния и условий внешней среды.

В практике часто случается, что уровень подготовленности спортсмена бывает достаточно высок, а факторы внешней среды не позволили ему (команде) показать высокие результаты.

К таким факторам относятся:

- климат конкретной географической местности и степень адаптации к этим условиям (температура и влажность окружающей среды, интенсивность солнечной радиации, направление ветра, атмосферное давление);

- состояние спортивного сооружения или соревновательных трасс (их покрытие, освещенность, размеры, микроклимат, условия скольжения на льду или снегу);

- качество спортивного инвентаря и оборудования, защитных сооружений;

- поведение зрителей (фактор своего и чужого поля);

- социально-психологическая обстановка в местах размещения спортсменов;

- объективность судейства;

- продолжительность переездов, условий размещения, питания и отдыха спортсменов.

Только оценив влияние этих внешних факторов на ход соревновательной и тренировочной деятельности, можно составить полное представление об уровне подготовленности спортсмена.

21.4. Учет в процессе спортивной тренировки

Важное значение имеет эффективная система учета в процессе спортивной тренировки. Учет показателей спортивной тренировок дает возможность тренеру проверить правильность подбора и использования средств, методов и форм осуществления процесса спортивной подготовки, выявить более эффективный путь к повышению спортивного мастерства. Он позволяет следить за уровнями различных сторон подготовленности спортсменов, динамикой спортивных результатов, физическим развитием, состоянием здоровья и т. д. Анализ данных учета дает возможность не только контролировать, но и активно вмешиваясь в учебно-тренировочный процесс, совершенствовать его. Учету подлежат все стороны тренировочного процесса.

Учет показателей спортивной тренировки осуществляется в следующих формах.

Этапный учет осуществляется в начале и конце какого-либо этапа, периода, годичного цикла. В первом случае он называется предварительным, во втором - заключительным (итоговым).

Предварительный учет позволяет определить исходный уровень подготовленности спортсмена или группы спортсменов. Данные итогового учета при сопоставлении их с результатами предварительного учета позволяют оценить эффективность учебно-тренировочного процесса и внести коррективы в последующий план тренировки.

Текущий учет проводится непрерывно в процессе отдельных тренировочных занятий, в микро - и мезоциклах тренировки. Он предусматривает фиксацию средств, методов, величин тренировочных и соревновательных нагрузок, оценку состояния здоровья и подготовленности спортсмена.

Оперативный учет является разновидностью текущего. Данные оперативного учета позволяют получить нужную информацию об изменениях в состоянии занимающихся, условиях, содержании и характере тренировки во время проведения занятия. Эти сведения необходимы для успешного управления тренировочным процессом в ходе одного занятия.

Основными документами учета в спортивной школе являются жур-[нал учета занятий, дневник тренировки, журнал учета спортсменов-разрядников, инструкторов-общественников, судей по спорту, таблица рекордов спортивной школы, протоколы соревнований, личные карточки и врачебно-контрольные карты занимающихся.

Журнал учета занятий - один из главных документов учета. Для всех отделений спортивных школ он должен иметь единую форму. Каждый учащийся спортивной школы обязан вести дневник тренировки, в котором фиксируются дата, время и продолжительность занятия; его содержание, дозировка тренировочной нагрузки; спортивные результаты, показанные на соревнованиях. В дневнике записывается, как соблюдаются режим, восстановительные мероприятия. В дневник вносятся результаты выполнения контрольных испытаний (тестов). Данные врачебного контроля позволяют судить о динамике тренированности и оценивать, как воздействует применяемая система тренировки на здоровье спортсменов.

В дневнике спортсмена должны быть следующие разделы: Индивидуальный план тренировки, содержание учебно-тренировочного процесса, результаты участия в соревнованиях, результаты контрольных испытаний, данные врачебных обследований, . отчет о тренировке за определенный период времени.

В качестве примера далее приводится один из вариантов дневника тренировки спортсмена.

Дневник тренировки спортсмена

(фамилия, имя, отчество)

(учебная группа)

Отделение_______________________________________

(спортивная специализация)

Спортивная школа________________________________

(город)

Тренер__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

I. Индивидуальный план тренировки на______ учебный год

II. Содержание тренировочно-соревновательного процесса

|

Дата, |

Содержание |

Объем |

Интен- |

Методы |

Само- |

Приме- |

Указания |

|

время |

тренировочного занятия |

сивность |

чувствие |

чание |

тренера |

Итого за неделю: количество тренировочных дней, количество тренировочных часов, средства тренировки и их объем (кг, км, м, ч, с, т, количество повторений), объем и интенсивность тренировочной нагрузки в главных (специфических) и вспомогательных (нсспецифичсских) средствах, методы тренировки (в %), восстановительные мероприятия.

III. Результаты участия в соревнованиях

IV. Результаты контрольных испытаний

|

Раздел подготовки |

Контрольные испытания |

Дата |

Результат |

|

Физическая |

1. 2. 3. | ||

|

Техническая |

1. 2. 3. | ||

|

Тактическая |

1. 2. 3. |

Глава 22. СПОРТИВНЫЙ ОТБОР В ПРОЦЕССЕ

МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов высокого класса - это сложный процесс, качество которого определяется целым рядом факторов. Один из таких факторов - отбор одаренных детей и подростков, их спортивная ориентация.

Спортивный отбор - это комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному роду спортивной деятельности (виду спорта).

Спортивный отбор - длительный, многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его личности, предполагающая использование различных методов исследования (педагогических, медико-биологических, психологических, социологических и др.).

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов. На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его здоровья. С помощью психологических методов определяются особенности психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной командой.

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным достижениям.

Спортивная ориентация - система организационно-методических мероприятий, позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в определенном виде спорта.

Спортивная ориентация исходит из оценки возможностей Конкретного человека, на основе которой производится выбор Наиболее подходящей для него спортивной деятельности.

Выбрать для каждого занимающегося вид спортивной деятельности - задача спортивной ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из требований вида спорта, - задача спортивного отбора.

Большое разнообразие видов спорта расширяет возможность индивида достичь мастерства в одном из видов спортивной деятельности. Слабое проявление свойств личности и качественных особенностей применительно к одному из видов спорта не может рассматриваться как отсутствие спортивных способностей. Малопредпочтительные признаки в одном виде спортивной деятельности могут оказаться благоприятными факторами и обеспечивать высокую результативность в другом виде. В связи с этим прогнозирование спортивных способностей можно осуществлять только применительно к отдельному виду или группе видов, исходя при этом из общих положений, характерных для системы отбора.

Способности - это совокупность качеств личности, соответствующая объективным условиям и требованиям к определенной деятельности и обеспечивающая успешное ее выполнение. В спорте имеют значение как общие способности (обеспечивающие относительную легкость в овладении знаниями, умениями, навыками и продуктивность в различных видах деятельности), так и специальные способности (необходимые для достижения высоких результатов в конкретной деятельности, виде спорта).