С физиологической точки зрения быстрота реакции зависит от скорости протекания следующих пяти фаз: 1) возникновения возбуждения в рецепторе (зрительном, слуховом, тактильном и др.), участвующем в восприятии сигнала; 2) передачи возбуждения в центральную нервную систему; 3) перехода сигнальной информации по нервным путям, ее анализа и формирования эфферентного сигнала; 4) проведения эфферентного сигнала от центральной нервной системы к мышце; 5) возбуждения мышцы и появления в ней механизма активности.

Максимальная частота движений зависит от скорости перехода двигательных нервных центров из состояния возбуждения в состояние торможения и обратно, т. е. она зависит от лабильности нервных процессов.

На быстроту, проявляемую в целостных двигательных действиях, влияют: частота нервно-мышечной импульсации, скорость перехода мышц из фазы напряжения в фазу расслабления, темп чередования этих фаз, степень включения в процесс движения быстро сокращающихся мышечных волокон и их синхронная работа.

С биохимической точки зрения быстрота движений зависит от содержания аденозинтрифосфорной кислоты в мышцах, скорости ее расщепления и ресинтеза. В скоростных упражнениях ресинтез АТФ происходит за счет фосфорокреатинового и гликолитического механизмов (анаэробно - без участия кислорода). Доля аэробного (кислородного) источника в энергетическом обеспечении разной скоростной деятельности составляет 0-10%.

Генетические исследования (метод близнецов, сопоставление скоростных возможностей родителей и детей, длительные наблюдения за изменениями показателей быстроты у одних и тех же детей) свидетельствуют, что двигательные способности существенно зависят от факторов генотипа. По данным научных исследований, быстрота простой реакции примерно на 60-88% определяется наследственностью. Среднесильное генетическое влияние испытывают скорость одиночного движения и частота движений, а скорость, проявляемая в целостных двигательных актах, беге, зависит примерно в равной степени от генотипа и среды (40-60%).

Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных способностей как у мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей быстроты продолжается с 11 до 14-15 лет. К этому возрасту фактически наступает стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и максимальной частоты движений. Целенаправленные воздействия или занятия разными видами спорта оказывают положительное влияние на развитие скоростных способностей: специально тренирующиеся имеют преимущество на 5-20% и более, а рост результатов может продолжаться до 25 лет.

Половые различия в уровне развития скоростных способностей невелики до 12-13-летнего возраста. Позже мальчики начинают опережать девочек, особенно в показателях быстроты целостных двигательных действий (бег, плавание и т. д.).

Задачи развития скоростных способностей. Первая задача состоит в необходимости разностороннего развития скоростных способностей (быстрота реакции, частота движений, скорость одиночного движения, быстрота целостных действий) в сочетании с приобретением двигательных умений и навыков, которые осваивают дети за время обучения в образовательном учреждении. Для педагога по физической культуре и спорту важно не упустить младший и средний школьный возраст - сенситивные (особенно благоприятные) периоды для эффективного воздействия на эту группу способностей.

Вторая задача - максимальное развитие скоростных способностей при специализации детей, подростков, юношей и девушек в видах спорта, где скорость реагирования или быстрота действия играет существенную роль (бег на короткие дистанции, спортивные игры, единоборства, санный спорт и др.).

Третья задача - совершенствование скоростных способностей, от которых зависит успех в определенных видах трудовой деятельности (например, в летном деле, при выполнении функций оператора в промышленности, энергосистемах, системах связи и др.).

Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию. Возможность повышения скорости в локомоторных циклических актах весьма ограничена. В процессе спортивной тренировки повышение скорости движений достигается не только воздействием на собственно скоростные способности, но и иным путем - через воспитание силовых и скоростно-силовых способностей, скоростной выносливости, совершенствование техники движений и др., т. е. посредством совершенствования тех факторов, от которых существенно зависит проявление тех или иных качеств быстроты.

В многочисленных исследованиях показано, что все вышеназванные виды скоростных способностей специфичны. Диапазон взаимного переноса скоростных способностей ограничен (например, можно обладать хорошей реакцией на сигнал, но иметь невысокую частоту движений; способность выполнять с высокой скоростью стартовый разгон в спринтерском беге еще не гарантирует высокой дистанционной скорости и наоборот). Прямой положительный перенос быстроты имеет место лишь в движениях, у которых сходные смысловые и программирующие стороны, а также двигательный состав. Отмеченные специфические особенности скоростных способностей поэтому требуют применения соответствующих тренировочных средств и методов по каждой их разновидности.

7.3.1. Средства воспитания скоростных способностей

Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с предельной либо околопредельной скоростью (т. е. скоростные упражнения). Их можно разделить на три основные группы (, 1997).

1.Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты скоростных способностей: а) быстроту реакции; б) скорость выполнения отдельных движений; в) улучшение частоты движений; г) улучшение стартовой скорости; д) скоростную выносливость; е) быстроту выполнения последовательных двигательных действий в целом (например, бега, плавания, ведения мяча).

2. Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все основные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и подвижные игры, эстафеты, единоборства и т. д.).

3. Упражнения сопряженного воздействия: а) на скоростные и все другие способности (скоростные и силовые, скоростные и координационные, скоростные и выносливость); б) на скоростные способности и совершенствование двигательных действий (в беге, плавании, спортивных играх и др.).

В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений применяются те же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без отягощения или с таким отягощением, которое не снижает скорости движении. Кроме этого используются такие упражнения, которые выполняют с неполным размахом, с максимальной скоростью и с резкой остановкой движений, а также старты и спурты.

Для развития частоты движений применяются: циклические упражнения в условиях, способствующих повышению темпа движений; бег под уклон, за мотоциклом, с тяговым устройством; быстрые движения ногами и руками, выполняемые в высоком темпе за счет сокращения размаха, а затем постепенного его увеличения; упражнения на повышение скорости расслабления мышечных групп после их сокращения.

Для развития скоростных возможностей в их комплексном выражении применяются три группы упражнений: упражнения, которые используются для развития быстроты реакции; упражнения, которые используются для развития скорости отдельных движений, в том числе для передвижения на различных коротких отрезках (от 10 до 100 м); упражнения, характеризующиеся взрывным характером.

7.3.2. Методы воспитания скоростных способностей

Основными методами воспитания скоростных способностей являются:

1) методы строго регламентированного упражнения;

2) соревновательный метод;

3) игровой метод.

Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: а) методы повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость движения; б) методы вариативного (переменного) упражнения с варьированием скорости и ускорений по заданной программе в специально созданных условиях.

При использовании метода вариативного упражнения чередуют движения с высокой интенсивностью (в течение 4-5 с) и движения с меньшей интенсивностью - вначале наращивают скорость, затем поддерживают ее и замедляют скорость. Это повторяют несколько раз подряд.

Соревновательный метод применяется в форме различных тренировочных состязаний (прикидки, эстафеты, гандикапы - Уравнительные соревнования) и финальных соревнований. Эффективность данного метода очень высокая, поскольку спортсменам различной подготовленности предоставляется возможность бороться друг с другом на равных основаниях, с эмоциональным подъемом, проявляя максимальные волевые усилия.

Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных Упражнений с максимально возможной скоростью в условиях Проведения подвижных и спортивных игр. При этом упражнения выполняются очень эмоционально, без излишних напряжений. Кроме того, данный метод обеспечивает широкую вариативность действий, препятствующую образованию «скоростного барьера».

Специфические закономерности развития скоростных способностей обязывают особенно тщательно сочетать указанные выше методы в целесообразных соотношениях. Дело в том, что относительно стандартное повторение движений с максимальной скоростью способствует стабилизации скорости на достигнутом уровне, возникновению «скоростного барьера». Поэтому в методике воспитания быстроты центральное место занимает проблема оптимального сочетания методов, включающих относительно стандартные и варьируемые формы упражнений.

7.3.3. Методики воспитания скоростных способностей

Воспитание быстроты простой двигательной реакции

В настоящее время в физическом воспитании и спорте достаточно ситуаций, где требуется высокая быстрота реакции, и ее улучшение на одну десятую или даже на сотые доли секунды (а речь часто идет именно об этих мгновениях) имеет большое значение. Основной метод при развитии быстроты реакции - метод повторного выполнения упражнения. Он заключается в повторном реагировании на внезапно возникающий (заранее обусловленный) раздражитель с установкой на сокращение времени реагирования.

Упражнения на быстроту реакции вначале выполняют в облегченных условиях (учитывая, что время реакции зависит от сложности последующего действия, ее отрабатывают отдельно, вводя облегченные исходные положения и т. д.). Например, в легкой атлетике (в беге на короткие дистанции) отдельно упражняются в скорости реакции на стартовый сигнал с опорой руками о какие-либо предметы в положении высокого старта и отдельно без стартового сигнала в быстроте выполнения первых беговых шагов.

Как правило, реакция осуществляется не изолированно, а в составе конкретно направленного двигательного действия или его элемента (старт, атакующее или защитное действие, элементы игровых действий и т. п.). Поэтому для совершенствования быстроты простой двигательной реакции применяют упражнения на быстроту реагирования в условиях, максимально приближенных к соревновательным, изменяют время между предварительной и исполнительной командами (вариативные ситуации).

Добиться значительного сокращения времени простой реакции - трудная задача. Диапазон возможного сокращения ее латентного времени за период многолетней тренировки примерно 0,10-0,15 с.

Простые реакции обладают свойством переноса: если человек быстро реагирует на сигналы в одной ситуации, то он будет быстро реагировать на них и в других ситуациях.

Воспитание быстроты сложных двигательных реакций

Сложные двигательные реакции встречаются в видах деятельности, характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий (подвижные и спортивные игры, единоборства и т. д.)- Большинство сложных двигательных реакций в физическом воспитании и спорте - это реакции «выбора» (когда из нескольких возможных действий требуется мгновенно выбрать одно, адекватное данной ситуации) и реакции на движущийся объект.

Воспитание быстроты сложных двигательных реакций связано с моделированием в занятиях и тренировках целостных двигательных ситуаций и систематическим участием в состязаниях. Однако обеспечить за счет этого в полной мере избирательно направленное воздействие на улучшение сложной реакции невозможно. Для этого необходимо использовать специально подготовительные упражнения, в которых моделируются отдельные формы и условия проявления быстроты сложных реакций в той или иной двигательной деятельности. Вместе с тем создаются специальные условия, способствующие сокращению времени реакции.

При воспитании быстроты реакции на движущийся объект (РДО) особое внимание уделяется сокращению времени начального компонента реакции - нахождения и фиксации объекта (например, мяча) в поле зрения. Этот компонент, когда объект появляется внезапно и движется с большой скоростью, составляет значительную часть всего времени сложной двигательной реакции - обычно больше половины. Стремясь сократить его, идут двумя основными путями:

1) воспитывают умение заблаговременно включать и «удерживать» объект в поле зрения (например, когда занимающийся ни на мгновение не выпускает мяч из поля зрения, время РДО у него само собой сокращается на всю начальную фазу), а также умение заранее предусматривать возможные перемещения объекта;

2) направленно увеличивают требования к быстроте восприятия объема и другим компонентам сложной реакции на основе варьирования внешними факторами, стимулирующими ее быстроту.

Время реакции выбора во многом зависит от возможных вариантов реакции, из которых должен быть выбран лишь один. Учитывая это, при воспитании быстроты реакции выбора стремятся прежде всего научить занимающихся искусно пользоваться «скрытой интуицией» о вероятных действиях противника. Такую информацию можно извлечь из наблюдений за позой противника, мимикой, подготовительными действиями, общей манерой поведения.

Применяя для совершенствования реакции выбора специально подготовительные упражнения, последовательно усложняют ситуацию выбора (число альтернатив), для чего постепенно увеличивают в определенном порядке как число вариантов действий, 1 разрешаемых партнеру, так и число ответных действий.

На время реакции влияют такие факторы, как возраст, 1 квалификация, состояние занимающегося, тип сигнала, сложность и освоенность ответного движения.

Воспитание быстроты движений

Внешнее проявление быстроты движений выражается скоростью двигательных актов и всегда подкрепляется не только скоростными, но и другими способностями (силовыми, координационными, выносливостью и др.).

Основными средствами воспитания быстроты движений служат упражнения, выполняемые с предельной либо околопредельной скоростью: 1) собственно скоростные упражнения; 2) общеподготовительные упражнения; 3) специально подготовительные упражнения.

Собственно скоростные упражнения характеризуются небольшой продолжительностью (до 15-20 с) и анаэробным элактатным энергообеспечением. Они выполняются с небольшой величиной внешних отягощений или при отсутствии их (так как внешние проявления максимумов силы и скорости связаны обратно пропорционально).

В качестве общеподготовительных упражнений наиболее широко в физическом воспитании и спорте используются спринтерские упражнения, прыжковые упражнения, игры с выраженными моментами ускорений (например, баскетбол по обычным и упрощенным правилам, мини-футбол и т. п.).

При выборе специально подготовительных упражнений с особой тщательностью следует соблюдать правила структурного подобия. В большинстве случаев они представляют собой «части» или целостные формы соревновательных упражнений, преобразованных таким образом, чтобы можно было превысить скорость по отношению к достигнутой соревновательной.

При использовании в целях воспитания быстроты движений специально подготовительных упражнений с отягощениями вес отягощения должен быть в пределах до 15-20% от максимума (Э. Озолин, 1986). Целостные формы соревновательных упражнений используются в качестве средств воспитания быстроты главным образом в видах спорта с ярко выраженными скоростными признаками (спринтерские виды).

После достижения определенных успехов в развитии скоростных способностей дальнейшее улучшение результатов может и не проявиться, несмотря на систематичность занятий. Такая задержка в росте результатов определяется как «скоростной барьер». Причина этого явления кроется в образовании достаточно устойчивых условно-рефлекторных связей между техникой упражнения и проявляющимися при этом усилиями.

Чтобы этого не случилось, необходимо включать в занятия упражнения, в которых быстрота проявляется в вариативных условиях, и использовать следующие методические подходы и приемы.

1. Облегчение внешних условий и использование дополнительных сил, ускоряющих движение.

Самый распространенный способ облегчения условий проявления быстроты в упражнениях, отягощенных весом спортивного снаряда или снаряжения, - уменьшение величины отягощения, что позволяет выполнять движения с повышенной скоростью и в обычных условиях.

Сложнее осуществить аналогичный подход в упражнениях, отягощенных лишь собственным весом занимающегося. Стремясь облегчить достижение повышенной скорости в таких упражнениях, используют следующие приемы, выполняемые в условиях, облегчающих увеличение темпа и частоты движений: а) «уменьшают» вес тела занимающегося за счет приложения внешних сил (например, непосредственная помощь преподавателя (тренера) или партнера с применением подвесных лонж и без них (в гимнастических и других упражнениях); б) ограничивают сопротивление естественной среды (например, бег по ветру, плавание по течению и т. п.); в) используют внешние условия, помогающие занимающемуся произвести ускорение за счет инерции движения своего тела (бег под гору, бег по наклонной дорожке и т. п.); г) применяют дозировано внешние силы, действующие в направлении перемещения (например, механическую тягу в беге).

2. Использование эффекта «ускоряющего последействия» и варьирование отягощений.

Скорость движений может временно увеличиваться под влиянием предшествующего выполнения движений с отягощениями (например, выпрыгивание с грузом перед прыжком в высоту, толчок утяжеленного ядра перед толчком обычного и т. п.). Механизм этого эффекта заключен в остаточном возбуждении нервных центров, сохранении двигательной установки и других следовых процессах, интенсифицирующих последующие двигательные действия. При этом может значительно сокращаться время движений, возрастать степень ускорений и мощность производимой работы.

Однако подобный эффект наблюдается не всегда. Он во многом зависит от веса отягощения и последующего его облегчения, числа повторений и порядка чередований обычного, утяжеленного и облегченного вариантов упражнения.

3. Лидирование и сенсорная активизация скоростных проявлений.

Понятие «лидирование» охватывает известные приемы (бег за лидером-партнером и др.).

Объем скоростных упражнений в рамках отдельного занятия, как правило, относительно невелик, даже у специализирующихся в видах деятельности скоростного характера. Это обусловлено, во-первых, предельной интенсивностью и психической напряженностью упражнений; во-вторых, тем, что их нецелесообразно выполнять в состоянии утомления, связанном с падением скорости движений. Интервалы отдыха в серии скоростных упражнений должны быть такими, чтобы можно было выполнить очередное упражнение со скоростью не менее высокой, чем предыдущее.

7.3.4. Контрольные упражнения (тесты) для определения

уровня развития скоростных способностей

Контрольные упражнения (тесты) для оценки скоростных способностей делятся на четыре группы: 1) для оценки быстроты простой и сложной реакции; 2) для оценки скорости одиночного движения; 3) для оценки максимальной быстроты движений в разных суставах; 4) для оценки скорости, проявляемой в целостных двигательных действиях, чаще всего в беге на короткие дистанции.

Контрольные упражнения для оценки быстроты простой и сложной реакции. Время простой реакции измеряют в условиях, когда заранее известен и тип сигнала, и способ ответа (например, при загорании лампочки отпустить кнопку, на выстрел стартера начать бег и т. д.).

Контрольные упражнения для оценки быстроты простой и сложной реакции. Время простой реакции измеряют в условиях, когда заранее известен и тип сигнала, и способ ответа (например, при загорании лампочки отпустить кнопку, на выстрел стартера начать бег и т. д.).

В лабораторных условиях время реакции на свет, звук определяют с помощью хронорефлексометров, определяющих время реакции с точностью до 0,01 или 0,001 с. Для оценки времени простой реакции используют не менее 10 попыток и определяют среднее время реагирования.

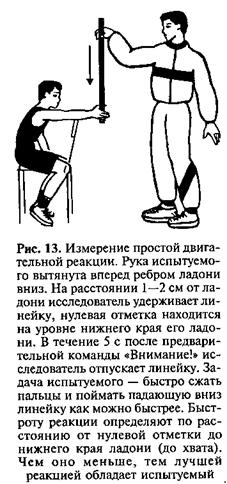

При измерении простой реакции можно применять линейку длиной 40 см (рис. 13).

В соревновательных условиях время простой реакции измеряют с помощью контактных датчиков, помещаемых в стартовые колодки (легкая атлетика), стартовую тумбу в бассейне (плавание) и т. д.

Сложная реакция характеризуется тем, что тип сигнала и вследствие этого способ ответа неизвестны (такие реакции свойственны преимущественно играм и единоборствам). Зарегистрировать время такой реакции в соревновательных условиях весьма трудно.

В лабораторных условиях время реакции выбора измеряют так: испытуемому предъявляют слайды с игровыми или боевыми ситуациями. Оценив ситуацию, испытуемый реагирует либо нажатием кнопки, либо словесным ответом, либо специальным действием.

Контрольные упражнения для оценки скорости одиночных движений. Время удара, передачи мяча, броска, одного шага и т. п. определяют с помощью биомеханической аппаратуры.

Контрольные упражнения для оценки максимальной частоты движений в разных суставах. Частоту движений рук, ног оценивают с помощью теппингтестов. Регистрируется число движений руками (поочередно или одной) или ногами (поочередно или одной) за 5-20 с.

Контрольные упражнения для оценки скорости, проявляемой в целостных двигательных действиях. Бег на 30, 50, 60, 100 м на скорость преодоления дистанции (с низкого и высокого старта). Измерение времени осуществляется двумя способами: вручную (секундомером) и автоматически с помощью фотоэлектронных и лазерных устройств, позволяющих фиксировать важнейшие показатели: динамику скорости, длину и частоту шагов, время отдельных фаз движения.

7.4. Выносливость и основы методики ее воспитания

Выносливость - это способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности.

Мерилом выносливости является время, в течение которого осуществляется мышечная деятельность определенного характера и интенсивности. Например, в циклических видах физических упражнений (ходьба, бег, плавание и т. п.) измеряется минимальное время преодоления заданной дистанции. В игровых видах деятельности и единоборствах замеряют время, в течение которого осуществляется уровень заданной эффективности двигательной деятельности. В сложнокоординационных видах деятельности, связанных с выполнением точности движений (спортивная гимнастика, фигурное катание и т. п.), показателем выносливости является стабильность технически правильного выполнения действия.

Различают общую и специальную выносливость. Общая выносливость - это способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы. По-другому ее еще называют аэробной выносливостью. Человек, который может выдержать длительный бег в умеренном темпе длительное время, способен выполнить и другую работу в таком же темпе (плавание, езда на велосипеде и т. п.). Основными компонентами общей выносливости являются возможности аэробной системы энергообеспечения, функциональная и биомеханическая экономизация.

Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья и, в свою очередь, служит предпосылкой развития специальной выносливости.

Специальная выносливость - это выносливость по отношению к определенной двигательной деятельности. Специальная выносливость классифицируется: по признакам двигательного действия, с помощью которого решается двигательная задача (например, прыжковая выносливость); по признакам двигательной деятельности, в условиях которой решается двигательная задача (например, игровая выносливость); по признакам взаимодействия с другими физическими качествами (способностями), необходимыми для успешного решения двигательной задачи (например, силовая выносливость, скоростная выносливость, координационная выносливость и т. д.).

Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-мышечного аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников энергии, от техники владения двигательным действием и уровня развития других двигательных способностей.

Различные виды выносливости независимы или мало зависят друг от друга. Например, можно обладать высокой силовой выносливостью, но недостаточной скоростной или низкой координационной выносливостью.

Проявление выносливости в различных видах двигательной деятельности зависит от многих факторов: биоэнергетических, функциональной и биохимической экономизации, функциональной устойчивости, личностно-психических, генотипа (наследственности), среды и др.

Биоэнергетические факторы включают объем энергетических ресурсов, которым располагает организм, и функциональные возможности его систем (дыхания, сердечно-сосудистой, выделения и др.), обеспечивающих обмен, продуцирование и восстановление энергии в процессе работы. Образование энергии, необходимой для работы на выносливость, происходит в результате химических превращений. Основными источниками энергообразования при этом являются аэробные, анаэробные гликолитические и анаэробные алактатные реакции, которые характеризуются скоростью высвобождения энергии, объемом допустимых для использования жиров, углеводов, гликогена, АТФ, КТФ, а также допустимым объемом метаболических изменений в организме (ков, 1976).

физиологической основой выносливости являются аэробные возможности организма, которые обеспечивают определенную долю энергии в процессе работы и способствуют быстрому восстановлению работоспособности организма после работы любой продолжительности и мощности, обеспечивая быстрейшее удаление продуктов метаболического обмена.

Анаэробные алактатные источники энергии играют решающую роль в поддержании работоспособности в упражнениях максимальной интенсивности продолжительностью до 15-20 с.

Анаэробные гликолитические источники являются главными в процессе энергообеспечения работы, продолжающейся от 20 с до 5-6 мин.

Факторы функциональной и биохимической энономизации определяют соотношение результата выполнения упражнения и затрат на его достижение. Обычно экономичность связывают с энергообеспечением организма во время работы, а так как энергоресурсы (субстраты) в организме практически всегда ограничены или за счет их небольшого объема, или за счет факторов, затрудняющих их расход, то организм человека стремится выполнить работу за счет минимума энергозатрат. При этом чем выше квалификация спортсмена, особенно в видах спорта, требующих проявления выносливости, тем выше экономичность выполняемой им работы.

Экономизация имеет две стороны: механическую (или биомеханическую), зависящую от уровня владения техникой или рациональной тактики соревновательной деятельности; физиолого-биохимическую (или функциональную), которая определяется тем, какая доля работы выполняется за счет энергии окислительной системы без накопления молочной кислоты, а если рассматривать этот процесс еще глубже - то за счет какой доли использования жиров в качестве субстрата окисления.

Факторы функциональной устойчивости позволяют сохранить активность функциональных систем организма при неблагоприятных сдвигах в его внутренней среде, вызываемых работой (на-растание кислородного долга, увеличение концентрации молочной кислоты в крови и т. д.). От функциональной устойчивости зависит способность человека сохранять заданные технические и тактические параметры деятельности, несмотря на нарастающее Утомление.

Личностно-психические факторы оказывают большое влияние На проявление выносливости, особенно в сложных условиях. К ним относят мотивацию на достижение высоких результатов, устойчивость установки на процесс и результаты длительной деятельности, а также такие волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка и умение терпеть неблагоприятные сдвиги во внутренней среде организма, выполнять работу через и «не могу».

Факторы генотипа (наследственности) и среды. Общая (аэробная) выносливость среднесильно обусловлена влиянием наследственных факторов (коэффициент наследственности от 0,4 до 0,8). 1 Генетический фактор существенно воздействует и на развитие анаэробных возможностей организма. Высокие коэффициенты наследственности (0,62-0,75) обнаружены в статической выносливости; для динамической силовой выносливости влияния наследственности и среды примерно одинаковы.

Наследственные факторы больше влияют на женский организм при работе субмаксимальной мощности, а на мужской - при работе умеренной мощности.

Специальные упражнения и условия жизни существенно влияют на рост выносливости. У занимающихся различными видами спорта показатели на выносливость этого двигательного качества значительно (иногда в 2 раза и более) превосходят аналогичные результаты не занимающихся спортом. Например, у спортсменов, тренирующихся в беге на выносливость, показатели максимального потребления кислорода (МПК) на 80% и более превышают средние показатели обычных людей.

Развитие выносливости происходит от дошкольного возраста до 30 лет (а к нагрузкам умеренной интенсивности и свыше). Наиболее интенсивный прирост наблюдается с 14 до 20 лет.

Задачи по развитию выносливости. Главная задача при развитии выносливости у детей школьного возраста состоит в создании условий для неуклонного повышения общей аэробной выносливости на основе различных видов двигательной деятельности, предусмотренных для освоения в обязательных программах физического воспитания.

Существуют также задачи по развитию скоростной, силовой и координационно-двигательной выносливости. Решить их - значит добиться разностороннего и гармоничного развития двигательных способностей. Наконец, еще одна задача вытекает из потребности достижения максимально высокого уровня развития тех видов и типов выносливости, которые играют особенно важную роль в видах спорта, избранных в качестве предмета спортивной специализации.

7.4.1. Средства воспитания выносливости

Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Мышечная работа обеспечивается за счет преимущественно аэробного источника; интенсивность работы может быть умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения упражнений составляет от нескольких до десятков минут.

В практике физического воспитания применяют самые разнообразные по форме физические упражнения циклического и ациклического характера, например продолжительный бег, бег по пересеченной местности (кросс), передвижения на лыжах, бег на коньках, езда на велосипеде, плавание, игры и игровые упражнения, упражнения, выполняемые по методу круговой тренировки (включая в круг 7-8 и более упражнений, выполняемых в среднем темпе) и др. Основные требования, предъявляемые к ним, следующие: упражнения должны выполняться в зонах умеренной и большой мощности работ; их продолжительность от нескольких минут до 60-90 мин; работа осуществляется при глобальном функционировании мышц.

Большинство видов специальной выносливости в значительной мере обусловлено уровнем развития анаэробных возможностей организма, для чего используют любые упражнения, включающие функционирование большой группы мышц и позволяющие выполнять работу с предельной и околопредельной интенсивностью.

Эффективным средством развития специальной выносливости (скоростной, силовой, координационной и т. д.) являются специально подготовительные упражнения, максимально приближенные к соревновательным по форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные системы организма, специфические соревновательные упражнения и общеподготовительные средства.

Для повышения анаэробных возможностей организма используют следующие упражнения:

1. Упражнения, преимущественно способствующие повышению алактатных анаэробных способностей. Продолжительность работы 10-15 с, интенсивность максимальная. Упражнения используются в режиме повторного выполнения, сериями.

2. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать алактатные и лактатные анаэробные способности. Продолжительность работы 15-30 с, интенсивность 90-100% от максимально доступной.

3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных возможностей. Продолжительность работы 30-60 с, интенсивность 85-90% от максимально доступной.

4. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать алактатные анаэробные и аэробные возможности. Продолжительность работы 1-5 мин, интенсивность 85-90% от максимально Доступной.

При выполнении большинства физических упражнений суммарная их нагрузка на организм достаточно полно характеризуется следующими компонентами (, 1966): 1) интенсивность упражнения; 2) продолжительность упражнения; 3) число повторений; 4) продолжительность интервалов отдыха; 5) характер отдыха.

Интенсивность упражнения в циклических упражнениях характеризуется скоростью движения, а в ациклических - количеством двигательных действий в единицу времени (темпом), | Изменение интенсивности упражнения прямо влияет на работу функциональных систем организма и характер энергообеспечения двигательной деятельности. При умеренной интенсивности, когда расход энергии еще не велик, органы дыхания и кровообращения без большого напряжения обеспечивают организм необходимым количеством кислорода. Небольшой кислородный долг, образующийся в начале выполнения упражнения, когда аэробные процессы еще не действуют в полной мере, погашается в процессе выполнения работы, и в дальнейшем она происходит в условиях истинного устойчивого состояния. Такая интенсивность упражнения получила название субкритической.

При повышении интенсивности выполнения упражнения организм занимающегося достигает состояния, при котором потребность в энергии (кислородный запрос) будет равна максимальным аэробным возможностям. Такая интенсивность упражнения получила название критической.

Интенсивность упражнения выше критической называют надкритической. При такой интенсивности упражнения кислородный запрос значительно превышает аэробные возможности организма, и работа проходит преимущественно за счет анаэробного энергообеспечения, которое сопровождается накоплением кислородного долга.

Продолжительность упражнения имеет зависимость, обратную относительно интенсивности его выполнения. С увеличением продолжительности выполнения упражнения от 20-25 с до 4- 5 мин особенно резко снижается ее интенсивность. Дальнейшее увеличение продолжительности упражнения приводит к менее выраженному, но постоянному снижению его интенсивности. От продолжительности упражнения зависит вид его энергообеспечения.

Число повторений упражнений определяет степень их воздействия на организм. При работе в аэробных условиях увеличение числа повторений заставляет длительное время поддерживать высокий уровень деятельности органов дыхания и кровообращения. При анаэробном режиме увеличение количества повторений ведет к исчерпыванию бескислородньх механизмов или к их блокированию ЦНС. Тогда выполнение упражнений либо прекращается, либо резко снижается интенсивность их.

Продолжительность интервалов отдыха имеет большое значение для определения как величины, так и особенно характера ответных реакций организма на тренировочную нагрузку.

Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в зависимости от задач и используемого метода тренировки. Например, в интервальной тренировке, направленной на преимущественное повышение уровня аэробной производительности, следует ориентироваться на интервалы отдыха, при которых ЧСС снижается до 120-130 уд./мин. Это позволяет вызвать в деятельности систем кровообращения и дыхания сдвиги, которые в наибольшей мере способствуют повышению функциональных возможностей мышцы сердца. Планирование пауз отдыха, исходя из субъективных ощущений занимающегося, его готовности к эффективному выполнению очередного упражнения, лежит в основе варианта интервального метода, называемого повторным.

При планировании длительности отдыха между повторениями упражнения или разными упражнениями в рамках одного занятия следует различать три типа интервалов.

1.Полные (ординарные) интервалы, гарантирующие к моменту очередного повторения практически такое восстановление работоспособности, которое было до его предыдущего выполнения, что дает возможность повторить работу без дополнительного напряжения функций.

2. Напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная нагрузка попадает на состояние некоторого недовосстановления. При этом не обязательно будет происходить существенное изменение внешних количественных показателей (в течение известного времени), но возрастает мобилизация физических и психичесих резервов организма человека.

3. Минимакс интервал. Это наименьший интервал отдыха между упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность (суперкомпенсация), наступающая при определенных условиях в силу закономерностей восстановительных процессов в организме.

Характер отдыха между отдельными упражнениями может быть активным, пассивным. При пассивном отдыхе занимающийся не выполняет никакой работы, при активном -- заполняет паузы Дополнительной деятельностью.

При выполнении упражнений со скоростью, близкой к критической, активный отдых позволяет поддерживать дыхательные процессы на более высоком уровне и исключает резкие переходы от работы к отдыху и обратно. Это делает нагрузку более аэробной.

7.4.2. Методы воспитания выносливости

Основными методами развития общей выносливости являются: 1) метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой Умеренной и переменной интенсивности; 2) метод повторного Интервального упражнения; 3) метод круговой тренировки; 4) игровой метод; 5) соревновательный метод (табл. 2).

Таблица 2

Методы и характерные показатели нагрузки при развитии общей (аэробной) выносливости

в процессе физического воспитания детей 7-17 лет

(по , 1998)

|

№ п/п |

Метод |

Нагрузка |

Отдых |

Упражнение (средство) | ||||

|

Число повторений |

Длительность |

Интенсивность | ||||||

|

1 |

Слитного (непрерывного) упражнения |

1 |

Не менее чем 5-10 мин (1-1Укл.), мин (V-IX кл.), мин (X-XI кл.) |

Умеренная и переменная ЧСС во время работы от 120-130 до 1уд. /мин |

Без пауз |

Ходьба, бег, передвижения на лыжах, езда на велосипеде, многократные прыжки через короткую скакалку и др. | ||

|

2 |

Повторного интервального упражнения |

3-4 (при хорошей подготовке больше) |

1-2 мин (для начинающих), 3-4 мин (для достаточно тренированных) |

Субмаксималь-ная ЧСС от 1в начале до 170-180 уд./мин |

Активный (бег трусцой, ходьба), неполный |

То же | ||

|

3 |

Круговая тренировка по методу длительной непрерывной работы |

Число кругов (1-3) |

Время прохождения круга от 5 до 10 мин, длительность работы на одной станции 30-60 с |

Умеренная или большая |

Без пауз |

Повторный максимум (ПМ) каждого упражнения (индивидуально): 1/2- 1/3 ПМ (вначале), 2/3 -3/4 ПМ (через несколько месяцев занятий) | ||

|

|

4 |

Круговая тренировка в режиме интервальной работы |

Число кругов (1-2) |

мин, длительность работы на одной станции 30-45 с |

Субмаксималь-ная перемен- ная |

Отдых между станциями 30-60 с; отдых между кругами 3 мин |

Бег, многоскоки, при- седания, отжимания в упоре, подтягивания в висе, упражнения с набивным мячом на гимнастической стенке и т. д. |

|

|

|

5 |

Игровой |

1 |

Не менее 5-10 мин |

Переменная |

Без пауз |

Подвижные и спортивные игры типа «Два мороза», «Мяч капитану», «Охотники и утки», «Мини - баскетбол» и т. п. |

|

|

|

6 |

Соревнователь- ный |

1 (проводить не чаще 4 раз в год) |

В соответствии с требованиями программы |

Максимальная |

Без пауз |

6- или 12-минутный бег, бег на 600-800 м (I - Г/кл.), м (V-IX кл.), м (X-XI кл.) |

|

Для развития специальной выносливости применяются (табл. 3): 1) методы непрерывного упражнения (равномерный и переменный); 2) методы интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный); 3) соревновательный и игровой методы.

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы с равномерной скоростью или усилиями. При этом занимающийся стремится сохранить заданную скорость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений. Упражнения могут выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью.

Переменный метод отличается от равномерного последовательным варьированием нагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега) путем направленного изменения скорости, темпа, амплитуды движений, величины усилий и т. п.

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с переменной нагрузкой и со строго дозированными и заранее запланированными интервалами отдыха. Как правило, интервал отдыха между упражнениями 1-3 мин (иногда по 15-30 с). Таким образом, тренирующее воздействие происходит не только и не столько в момент выполнения, сколько в период отдыха. Такие нагрузки оказывают преимущественно аэробно-анаэробное воздействие на организм и эффективны для развития специальной выносливости.

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. Обычно в круг включается 6-10 упражнений («станций»), которые занимающийся проходит от 1 до 3 раз.

Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений в форме соревнований.

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе игры, где существуют постоянные изменения ситуации, эмоциональность.

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, каждый раз определяют конкретные параметры нагрузки.

7.4.3. Методика воспитания общей выносливости

Для развития общей выносливости наиболее широко применяются циклические упражнения продолжительностью не менее 15-20 мин, выполняемые в аэробном режиме. Они выполняются в режиме стандартной непрерывной, переменной непрерывной и интервальной нагрузки. При этом придерживаются следующих правил.

1. Доступность. Сущность правила заключается в том, что нагрузочные требования должны соответствовать возможностям занимающихся. Учитываются возраст, пол и уровень общей физи - ческой подготовленности. В процессе занятий после определенного времени в организме человека произойдут изменения физиологического состояния, т. е. организм адаптируется к нагрузкам Следовательно, необходимо пересмотреть доступность нагрузки в сторону ее усложнения. Таким образом, доступность нагрузки обозначает такую трудность требований, которая создает оптимальные предпосылки воздействия ее на организм занимающегося без ущерба для здоровья.

2. Систематичность. Эффективность физических упражнений т. е. влияние их на организм человека, во многом определяется системой и последовательностью воздействий нагрузочных требований. Добиться положительных сдвигов в воспитании общей выносливости возможно в том случае, если будет соблюдаться строгая повторяемость нагрузочных требований и отдыха, а также непрерывность процесса занятий. В работе с начинающими дни за-

нятий физическими упражнениями по воспитанию выносливости должны сочетаться с днями отдыха. В случае использования бега он должен сочетаться с ходьбой, т. е. ходьба здесь выступает как отдых перед очередным бегом.

Таблица 3

Методы характерные показатели нагрузки при развитии специальных видов выносливости

(По , 1998)

|

Вид выносливости |

Нагрузка |

Отдых |

Упражнение (средство) |

Метод | ||

|

Число повторений |

Длительность |

Интенсивность | ||||

|

Силовая (анаэробная-аэробная) |

От 10 до 15—30 раз |

От 10 до 30 с |

От средней до субмаксимальной |

Не полный, 20-40 с |

Круговая тренировка: 20—30 с — работа, 20 с — отдых |

Интервальный |

|

Скоростная, основанная на анаэробно-креатин-фосфатном энергетическом источнике |

3—5 раз |

От 8 до 45 с |

Максимальная |

Пассивный |

3x100 м, 4x60 м |

Повторный |

|

Скоростная, основанная на анаэробно-гликолити-ческом механизме энергообеспечения |

1 —2 раза |

От 45 с до 2 мин |

Субмаксимальная — 85-95% от максимальной мощности |

Не полный, 30-60 с |

Темповый бег 2x200м |

Интервальный |

|

Скоростная, основанная на анаэробно-аэробном механизме |

1—Зраза |

2—10 мин |

Средняя — от 60-65 до 70-75% от максимальной мощности |

Не полный |

Бег 2x3 мин, минимум 1 мин активного отдыха |

Интервальный |

|

Координационная |

1 —3 раза |

2—10 мин |

То же |

Без пауз |

Игровые упражнения и игры, специально подобранные гимнастические упражнения и др. |

Игровой |

3. Систематичность. Эффективность физических упражнений т. е. влияние их на организм человека, во многом определяется системой и последовательностью воздействий нагрузочных требований. Добиться положительных сдвигов в воспитании общей выносливости возможно в том случае, если будет соблюдаться строгая повторяемость нагрузочных требований и отдыха, а также непрерывность процесса занятий. В работе с начинающими дни за-

нятий физическими упражнениями по воспитанию выносливости должны сочетаться с днями отдыха. В случае использования бега он должен сочетаться с ходьбой, т. е. ходьба здесь выступает как отдых перед очередным бегом.

4. Постепенность. Это правило выражает общую тенденцию систематического повышения нагрузочных требований. Значительных функциональных перестроек в сердечно-сосудистой и дыхательной системах можно добиться в том случае, если нагрузка будет постепенно повышаться. Следовательно, необходимо найти меру повышения нагрузок и меру длительности закрепления достигнутых перестроек в различных системах организма. Используя метод равномерного упражнения, необходимо прежде всего определить интенсивность и продолжительность нагрузки. Работа осуществляется на пульсе 140-150 уд./мин. Для школьников в возрасте 8-9 лет продолжительность работы 10-15 мин; 11-12 лет -15-20 мин; 14-15 лет - 20-30 мин.

С практически здоровыми людьми работа осуществляется на скорости 1 км за 5-7 мин. Для людей, имеющих хорошую физическую подготовку, скорость колеблется в пределах 1 км за 3,5- 4 мин. Продолжительность работы от 30 до 60-90 мин.

В занятиях с тренированными людьми используют метод переменного упражнения. Сущность этого метода заключается в изменении скорости на отдельных участках и во включении спуртов И ускорений на отдельных участках дистанции в сочетании с равномерной работой. Это позволяет осваивать большие объемы нагрузки при достаточно интенсивном уровне воздействия. Работу постепенно доводят до 120 мин, если в этом есть необходимость Переменная непрерывная работа предъявляет более повышенные требования к сердечно-сосудистой системе, нежели равномерная. При применении метода переменного непрерывного упражнения на некоторых участках дистанции образуется кислородный долг который в последующем на очередном отрезке дистанции должен быть погашен.

Значительный эффект при воспитании общей выносливости дает метод интервального упражнения. Анаэробная работа являеТСя сильным раздражителем, стимулирующим функциональные перестройки сердечной деятельности. Повышается потребление кислорода, увеличивается ударный объем крови и т. д. Основная сложность при применении данного метода заключается в правильном подборе наилучших сочетаний нагрузки и отдыха.

Если интенсивность работы выше критической (75-85% от максимума), а частота пульса к концу нагрузки 180 уд./мин, то повторная работа дается тогда, когда ЧСС снижается до 120-130 уд./мин. Длительность повторной работы 1 - 1,5 мин, характер отдыха - активный. Число повторений определяется возможностью поддержания достигнутого уровня МПК (3-5 повторений). Метод повторно-интервального упражнения используется в работе только с достаточно квалифицированными спортсменами. Его применение свыше 2-3 месяцев не рекомендуется.

7.4.4. Воспитание выносливости путем воздействия на

анаэробные возможности человека

Воспитание выносливости путем воздействия на анаэробные возможности основано на приспособлении организма к работе в условиях накопления недоокисленных продуктов энергетического обеспечения и характеризуется решением двух задач: 1) повышение мощности гликолитического (лактатного) механизма; 2) повышение мощности креатинфосфатного (алактатного) механизма. Для этого используются основные и специально подготовительные упражнения соответствующей интенсивности. При этом применяются методы повторного и переменного интервального упражнения.

К упражнениям, применяемым в качестве средств совершенствования гликолитического механизма, предъявляются следующие требования. Работа должна выполняться с интенсивностью 90-95% от максимальной мощности для данного отрезка дистанции, продолжительность работы от 20 с до 2 мин (длина отрезков °т 200 до 600 м в беге; от 50 до 200 м в плавании). Число повторений в серии для начинающих 2-3, для хорошо подготовленных 5-6. Интервалы отдыха между повторениями постепенно уменьшаются: после первого - 5-6 мин, после второго - 3-4 мин, После третьего - 2-3 мин. Между сериями должен быть отдых для ликвидации лактатного долга в 15-20 мин.

К упражнениям, применяемым в качестве средств совершенствования креатинфосфатного механизма, предъявляются следующие требования. Интенсивность работы должна быть околопрельной (95% от максимума); продолжительность упражнений 5-8 с (бег - 20-70 м, плавание - 10-20 м); интервалы отдыха между повторениями - 2-3 мин, между сериями (каждая серия состоит из 4-5 повторениймин. Интервалы отдыха между сериями заполняются упражнениями очень низкой интенсивности, число повторений определяется исходя из подготовленности занимающихся.

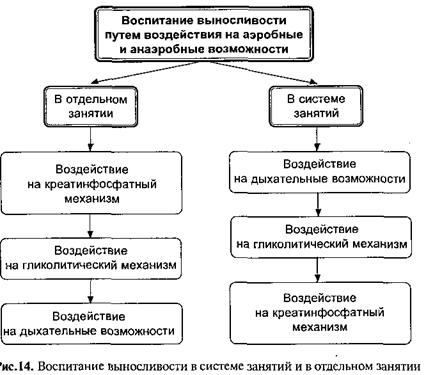

Развитие аэробных и анаэробных возможностей сочетается между собой. Гликолиз зависит от дыхательных возможностей и в то же время сам является основой для алактатного процесса. Исходя из этого в системе занятий целесообразно планировать преимущественное развитие этих возможностей в следующей последовательности: аэробные - лактатные - алактатные. В процессе одного занятия решение задач на воспитание выносливости должно происходить в обратном порядке (рис. 14).

7.4.5. Особенности воспитания специфических типов выносливости

Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время можно назвать свыше 20 типов специальной выносливости-

Скоростная выносливость проявляется в основном в деятельности, предъявляющей повышенные требования к скоростным парам движений в зонах субмаксимальной и максимальной и работ.

Скоростная выносливость в максимальной зоне обусловлена функциональными возможностями анаэробного креатинфосфатН0го энергетического источника. Предельная продолжительность работы не превышает 15-20 с. Для ее воспитания используют интервальный метод. Часто используют прохождение соревновательной дистанции с максимальной интенсивностью. В целях увеличения запаса прочности практикуют прохождение более длинной дистанции, чем соревновательная, но опять же с максимальной интенсивностью.

Скоростная выносливость в зоне субмаксимальных нагрузок в основном обеспечивается за счет анаэробно-гликолитического механизма энергообеспечения и часто аэробного, поэтому можно говорить, что работа совершается в аэробно-анаэробном режиме. Продолжительность работы не превышает 2,5-3 мин.

Основным критерием развития скоростной выносливости является время, в течение которого поддерживаются заданная скорость либо темп движений.

Силовая выносливость отражает способность длительно выполнять силовую работу без снижения ее эффективности. Двигательная деятельность при этом может быть ациклической, циклической и смешанной.

Для воспитания выносливости к силовой работе используют разнообразные упражнения с отягощениями, выполняемые методом повторных усилий с многократным преодолением непредельного сопротивления до значительного утомления или «до отказа», а также методом круговой тренировки. В тех случаях, когда хотят воспитать выносливость к силовой работе в статическом режиме работы мышц, используют метод статических усилий. Упражнения подбираются с учетом оптимального угла в том или ином суставе, при котором в специализируемом упражнении развивается максимум усилий.

Одним из критериев, по которому можно судить о развитии силовой выносливости, является число повторений контрольного Упражнения, выполняемого «до отказа» с отягощением - 30- 75% от максимума.

Координационная выносливость. Проявляется в основном в двигательной деятельности, характеризующейся многообразием сложных технико-тактических действий (спортивная гимнастика, спортивные игры, фигурное катание и т. п.).

Методические аспекты повышения координационной выносливости достаточно разнообразны. Например, практикуют удлинение комбинации, сокращают интервалы отдыха, повторяют Комбинации без отдыха между ними.

Для воспитания выносливости в игровых видах и единоборствах с Учетом присущих этим видам характеристик двигательной деятельности увеличивают продолжительность основных упражнений (периодов, раундов, схваток), повышают интенсивность, уменьшают интервалы отдыха. Например, чтобы добиться высокого уровня выносливости в баскетболе, можно поступить следующим образом. Время игры в баскетболе (2 х 20 мин) делят на 8 периодов по 5 мин. Игроки получают задание играть с высокой интенсивностью. Постепенно с ростом тренированности игроков время отдыха между периодами сокращается и уменьшается число самих периодов.

7.4.6. Контрольные упражнения (тесты) для определения

уровня развития выносливости

Одним из основных критериев выносливости является время в течение которого человек способен поддерживать заданную интенсивность деятельности. На основе этого критерия разработаны прямой и косвенный способы измерения выносливости. При прямом способе испытуемому предлагают выполнять какое-либо задание (например, бег) с заданной интенсивностью (60, 70, 80 или 90% от максимальной скорости). Сигналом для прекращения теста является начало снижения скорости выполнения данного задания Однако на практике педагоги по физической культуре и спорту прямым способом пользуются редко, поскольку сначала нужно определить максимальные скоростные возможности испытуемых (по бегу на 20 или 30 м с ходу), затем вычислить для каждого из них заданную скорость и только после этого приступать к тестированию. В практике физического воспитания в основном применяется косвенный способ, когда выносливость занимающихся определяется по времени преодоления ими какой-либо достаточно длинной дистанции. Так, например, для учащихся младших классов длина дистанции обычно составляет 600-800 м; средних классов - м; старших классов - м. Используются также тесты с фиксированной длительностью бега - 6 или 12 мин. В этом случае оценивается расстояние, преодоленное заданное время (табл. 4).

В спорте выносливость может измеряться и с помощью других групп тестов [1]: неспецифических (по их результатам оценивают потенциальные возможности спортсменов эффективно тренироваться или соревноваться в условиях нарастающего утомления) и специфических (результаты этих тестов указывают на степень реализации этих потенциальных возможностей).

К неспецифическим тестам определения выносливости относят: 1) бег на тредбане; 2) педалирование на велоэргометре; 3) степ-тест. Во время выполнения теста измеряются как эргометрические (время, объем и интенсивность выполнения заданий), так и физиологические показатели (максимальное потребление кислорода - МПК, частота сердечных сокращений - ЧСС, порог анаэробного обмена - ПАНО и т. п.).

Специфическими считают такие тесты, структура выполнения которых близка к соревновательной. С помощью специфических тестов измеряют выносливость при выполнении определенной деятельности, например в плавании, лыжных гонках, спортивных играх, единоборствах, гимнастике.

Выносливость конкретного спортсмена зависит от уровня развития у него других двигательных качеств (например, скоростных, силовых и т. д.). В этой связи следует учитывать абсолютные и относительные показатели выносливости. При абсолютных не учитываются показатели других двигательных качеств, а при относительных учитываются. Предположим, что два бегуна пробежали 300 м за 51 с. По полученным результатам (абсолютный показатель) можно оценить уровни их скоростной выносливости как равные. Эта оценка будет справедлива лишь в том случае, если максимальные скоростные возможности Fmax у них тоже будут равными. Но если у одного из них максимальная скорость бега выше (например, он пробегает 100 м за 14,5 с), чем у другого (100 м за 15 с),то уровень развития выносливости у каждого из них по отношению к своим скоростным возможностям неодинаков. Вывод: второй бегун более вынослив, чем первый. Количественно это различие можно оценить по относительным показателям. Наиболее известными в физическом воспитании и спорте относительными показателями выносливости являются: запас скорости, ин-

декс выносливости, коэффициент выносливости.

Запас скорости (, 1959) определяется как разность между средним временем преодоления какого-либо короткого, эталонного отрезка (например, 30, 60, 100 м в беге, 25 или 50 м в плавании и т. д.) при прохождении всей дистанции и лучшим временем на этом отрезке.

Запас скорости Зс = tn-tk

где tn - время преодоления эталонного отрезка; tk - лучшее время на этом отрезке.

Пример (, 1998). Лучшее время бега на 100 м (tk) ученика 16 лет равно 14,0 с. Время его бега на 2000 м составляет 7 мин 30 с, или 450 с, а среднее время пробегания на 100 м (kt) в беге на 2000 м равно 450 : 20 = 22,5 с. Запас скорости в данном примере: 22,5 - 14,0 = 8,5 с.

Чем меньше Зс, тем выше уровень развития выносливости. Подобным образом можно оценить запас скорости в плавании, лыжных гонках, при езде на велосипеде и других циклических видах спорта.

Индекс выносливости (T. Cureton, 1951) - это разность между временем преодоления длинной дистанции и тем временем на этой дистанции, которое показал бы испытуемый, если бы преодолел ее со скоростью, показываемой им на коротком (эталонном) отрезке.

Таблица 4 Оценка выносливости по 6-минутному бегу (по )

|

Классы |

По пробегаемой дистанции, м |

По времени бега, с | ||||||

|

Мальчики |

Девочки |

Дистанция, м* | ||||||

|

Удовлетворительно |

Хорошо |

Отлично |

Удовлетворительно |

Хорошо |

Отлично |

Мальчики |

Девочки | |

|

1 |

830 |

930 |

1030 |

800 |

890 |

980 |

900 |

900 |

|

II |

1000 |

1100 |

1290 |

850 |

950 |

1050 |

1100 |

950 |

|

III |

1070 |

1 I 60 |

1250 |

970 |

1070 |

1160 |

1150 |

1050 |

|

IV |

1070 |

1200 |

1320 |

900 |

1040 |

1170 |

1200 |

1050 |

|

V |

960 |

1100 |

1230 |

920 |

1020 |

1120 |

1100 |

1050 |

|

VI |

1090 |

1200 |

1310 |

1000 |

1110 |

1200 |

1200 |

1100 |

|

VII |

1170 |

1290 |

1400 |

980 |

1080 |

1 180 |

1300 |

1100 |

|

VIII |

1150 |

1260 |

1370 |

910 |

1010 |

1120 |

1300 |

1100 |

|

IX |

1330 |

1430 |

1530 |

960 |

1050 |

1140 |

1400 |

1050 |

|

X |

1330 |

1430 |

1530 |

1120 |

1180 |

1240 |

1450 |

1150 |

* Указанная в таблице дистанция оценивается по времени бега следующим образом: отлично — 5 мин 20 с, хорошо — 6 мин, удовлетворительно — 6 мин 40 с.

Индекс выносливости = t-tk x n,

t -__ время преодоления какой-либо длинной дистанции;

tk, - время преодоления короткого (эталонного) отрезка;

n - число таких отрезков, в сумме составляющих дистанцию.

П р и м е р (, 1998). Лучшее время бега на 100 м ученика 16 лет равно 14,0 с. Время его бега на 2000 м составляет 7 мин 30 с, или 450 с. Индекс выносливости = х 20) = 170 с. Чем меньше индекс вь! носливости, тем выше уровень развития выносливости.

Коэффициент выносливости (Г. Лазаров, 1962) - это отношение времени преодоления всей дистанции ко времени преодоления эталонного отрезка.

Коэффициент выносливости =t:tk, где t - время преодоления всей дистанции; tk - лучшее время на эталонном отрезке.

Пример. Время бега у испытуемого на 300 м равно 51 с, а время бега на 100 м (эталонный отрезок) - 14,5 с. В этом случае коэффициент выносливости составляет 51,0 : 14,5 = 3,52. Чем меньше коэффициент выносливости, тем выше уровень развития выносливости.

Точно так же поступают и при измерении выносливости в упражнениях силового характера: полученные результаты (например, количество повторений теста с отягощением) нужно соотносить с уровнем максимальной силы в этом движении.

В качестве показателей выносливости используются и биомеханические критерии, такие, например, как точность выполнения бросков в баскетболе, время опорных фаз в беге, колебания общего центра масс в движении и т. п. (, 1988). Сравнивают их значения в начале, середине и конце упражнений. По величине различий судят об уровне выносливости: чем меньше изменяются биомеханические показатели в конце упражнения, тем выше уровень выносливости.

7.5. Гибкость и основы методики ее воспитания

Гибкость - это способность выполнять движения с большой амплитудой. Термин «гибкость» более приемлем, если имеют в виду суммарную подвижность в суставах всего тела. А применительно к отдельным суставам правильнее говорить «подвижность», а не «гибкость», например «подвижность в плечевых, тазобедренных или голеностопных суставах». Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении физических Упражнений. Недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений человека, так как ограничивает перемещения отдельных звеньев тела.

По форме проявления различают гибкость активную и пассивную.

При активной гибкости движение с большой амплитудой выполняют за счет собственной активности соответствующих мышц. Под пассивной гибкостью понимают способность выполнять те же движения под воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений и т. п.

По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и статическую. Динамическая гибкость проявляется в движениях, а статическая - в позах.

Выделяют также общую и специальную гибкость. Общая гибкость характеризуется высокой подвижностью (амплитудой движений) во всех суставах (плечевом, локтевом, голеностопном, позвоночника и др.); специальная гибкость - амплитудой движений соответствующей технике конкретного двигательного действия.

Проявление гибкости зависит от ряда факторов. Главный фактор, обусловливающий подвижность суставов, - анатомический. Ограничителями движений являются кости. Форма костей во многом определяет направление и размах движений в суставе (сгибание, разгибание, отведение, приведение, супинация, пронация, вращение).

Гибкость обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а также напряжением мыщц-антагонистов. Это значит, что проявления гибкости зависят от способности произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать мышцы, которые осуществляют движение, т. е. от степени совершенствования межмышечной координации.

На гибкость существенно влияют внешние условия: 1) время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером); 2) температура воздуха (при 20...30 °С гибкость выше, чем при 5...10 °С); 3) проведена ли разминка (после разминки продолжительностью 20 мин гибкость выше, чем до разминки); 4) разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 мин нахождения в теплой ванне при температуре воды +40 °С или после 10 мин пребывания в сауне).

Фактором, влияющим на подвижность суставов, является также общее функциональное состояние организма в данный момент: под влиянием утомления активная гибкость уменьшается (за счет снижения способности мышц к полному расслаблению после предшествующего сокращения), а пассивная увеличивается (за счет меньшего тонуса мышц, противодействующих растяжению).

Положительные эмоции и мотивация улучшают гибкость, а противоположные личностно-психические факторы ухудшают.

Результаты немногих генетических исследований говорят о высоком или среднем влиянии генотипа на подвижность тазобедренных и плечевых суставов и гибкость позвоночного столба.

Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет. Прием для развития пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 9-10 лет, а для активной - 10-14 лет.

Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6- 7 дет. У детей и подростков 9-14 лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в старшем школьном возрасте.

Задачи развития гибкости. В физическом воспитании главной является задача обеспечения такой степени всестороннего развития гибкости, которая позволяла бы успешно овладевать основными жизненно важными двигательными действиями (умениями и навыками) и с высокой результативностью проявлять остальные двигательные способности - координационные, скоростные, силовые, выносливость.

В плане лечебной физической культуры в случае травм, наследственных или возникающих заболеваний выделяется задача по восстановлению нормальной амплитуды движений суставов.

Для детей, подростков, юношей и девушек, занимающихся спортом, выдвигается задача совершенствования специальной гибкости, т. е. подвижности в тех суставах, которым предъявляются повышенные требования в избранном виде спорта.

7.5.1. Средства и методы воспитания гибкости

В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые можно выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют упражнениями на растягивание.

Основными ограничениями размаха движений являются мышцы-антагонисты. Растянуть соединительную ткань этих мышц, сделать мышцы податливыми и упругими (подобно резиновому жгуту) - задача упражнений на растягивание.

Среди упражнений на растягивание различают активные, пассивные и статические.

Активные движения с полной амплитудой (махи руками и ногами, рывки, наклоны и вращательные движения туловищем) можно выполнять без предметов и с предметами (гимнастические палки, обручи, мячи и т. д.).

Пассивные упражнения на гибкость включают: движения, выполняемые с помощью партнера; движения, выполняемые с отягощениями; движения, выполняемые с помощью резинового эспандера или амортизатора; пассивные движения с использованием собственной силы (притягивание туловища к ногам, сгибание кисти другой рукой и т. п.); движения, выполняемые на снарядах ( в качестве отягощения используют вес собственного тела).

Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, собственного веса тела или силы, требуют сохранения неподвиижного положения с предельной амплитудой в течение определенного времени (6-9 с). После этого следует расслабление затем повторение упражнения.

Упражнения для развития подвижности в суставах рекомендуется проводить путем активного выполнения движений с посте, пенно увеличивающейся амплитудой, использования пружинящих «самозахватов», покачиваний, маховых движений с большой амплитудой.

Основные правила применения упражнений в растягивании' не допускаются болевые ощущения, движения выполняются в медленном темпе, постепенно увеличиваются их амплитуда и степень применения силы помощника.

Основным методом развития гибкости является повторный метод, где упражнения на растягивание выполняются сериями. В зависимости от возраста, пола и физической подготовленности занимающихся количество повторений упражнения в серии дифференцируется. В качестве развития и совершенствования гибкости используются также игровой и соревновательный методы (кто сумеет наклониться ниже; кто, не сгибая коленей, сумеет поднять обеими руками с пола плоский предмет и т. д.).

7.5.2. Методика развития гибкости

Для развития и совершенствования гибкости методически важно определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на растягивание, а также правильную дозировку нагрузок.

Если требуется достижение заметного сдвига в развитии гибкости уже через 3-4 месяца, то рекомендуются следующие соотношения в использовании упражнений: примерно 40% - активные, 40% - пассивные и 20% - статические. Чем меньше возраст, тем больше в общем объеме должна быть доля активных упражнений и меньше - статических. Специалистами разработаны примерные рекомендации по количеству повторений, темпу движений и времени «выдержек» в статических положениях. На первых занятиях число повторений составляет не более 8-10 раз и постепенно доводится до величин, приведенных в таблице 5.

Упражнения на гибкость рекомендуется включать в небольшом количестве в утреннюю гигиеническую гимнастику, в вводную (подготовительную) часть урока по физической культуре, в разминку при занятиях спортом.

Упражнения на гибкость важно сочетать с упражнениями на силу и расслабление. Как установлено, комплексное использование силовых упражнений и упражнений на расслабление не только способствует увеличению силы, растяжимости и эластичности мышц, производящих данное движение, но и повышает прочность мышечно-связочного аппарата. Кроме того, при использовании упражнений на расслабление в период направленного развития подвижности в суставах значительно (до 10%) возрастает эффект тренировки.

Таблица 5

Дозировка упражнений, направленных на развитие подвижности в суставах у детей школьного возраста и юных спортсменов (количество повторений)

|

Сустав |

Количество повторений | |||||

|

Учащиеся, лет |

Юные спортсмены, лет |

Стадия поддерживания подвижности в суставах | ||||

|

7-10 |

11-14 |

15-17 |

10-14 |

15 и старше | ||

|

Позвоночный столб |

20-30 |

30-40 |

40-50 |

50-60 |

80-90 |

40-50 |

|

Тазобедренный |

15-25 |

30-35 |

35-15 |

40-50 |

60-70 |

30-40 |

|

Плечевой |

15-25 |

30-35 |

35-45 |

45-50 |

50-60 |

30-40 |

|

Лучезапястный |

15-25 |

20-25 |

25-30 |

20-25 |

30-35 |

20-25 |

|

Коленный |

10-15 |

15-20 |

20-25 |

15-20 |

20-25 |

20-25 |

|

Голеностопный |

10-15 |

15-20 |

20-25 |

15-20 |

20-25 |

10-15 |

Нагрузку в упражнениях на гибкость в отдельных занятиях и в течение года следует увеличивать за счет увеличения количества упражнений и числа их повторений. Темп при активных упражнениях составляет 1 повторение в 1 с; при пассивных - 1 повторение в 1-2 с; «выдержка» в статических положениях - 4-6 с.

Упражнения на гибкость на одном занятии рекомендуется выполнять в такой последовательности: вначале упражнения для суставов верхних конечностей, затем для туловища и нижних конечностей. При серийном выполнении этих упражнений в промежутках отдыха дают упражнения на расслабление.

По вопросу о количестве занятий в неделю, направленных на развитие гибкости, существуют разные мнения. Так, одни авторы считают, что достаточно 2-3 раз в неделю; другие убеждают в необходимости ежедневных занятий; третьи уверены, что наилучший результат дают два занятия в день. Однако все специалисты едины в том, что на начальном этапе работы над развитием гибкости достаточно трех занятий в неделю. Кроме того, трехразовые занятия в неделю позволяют поддерживать уже достигнутый уровень подвижности в суставах.

Перерывы в тренировке гибкости отрицательно сказываются на уровне ее развития. Так, например, двухмесячный перерыв ухудшает подвижность в суставах на 10-12%.

При тренировке гибкости следует использовать широкий арсенал упражнений, воздействующих на подвижность всех основных суставов, поскольку не наблюдается положительный перенос тренировок подвижности одних суставов на другие.

В последние годы за рубежом и в нашей стране получил широкое распространение стретчинг - система статических упражнений, развивающих гибкость и способствующих повышению эластичности мышц.

Термин стретчинг происходит от английского слова stretching - натянуть, растягивать.

В процессе упражнений на растягивание в статическом режиме занимающийся принимает определенную позу и удерживает ее от 15 до 60 с, при этом он может напрягать растянутые мышцы.

Физиологическая сущность стретчинга заключается в том, что при растягивании мышц и удержании определенной позы в них активизируются процессы кровообращения и обмена веществ.

В практике физического воспитания и спорта упражнения стретчинга могут использоваться: в разминке после упражнений на разогревание как средство подготовки мышц, сухожилий и связок к выполнению объемной или высокоинтенсивной тренировочной программы; в основной части занятия (урока) как средство развития гибкости и повышения эластичности мышц и связок; в заключительной части занятия как средство восстановления после высоких нагрузок и профилактики травм опорно-двигательного аппарата, а также снятия болей и предотвращения судорог.

Существуют различные варианты стретчинга. Наиболее распространена следующая последовательность выполнения упражнений: фаза сокращения мышцы (силовое или скоростно-си-ловое упражнение) продолжительностью 1-5 с, затем расслабление мышцы 3-5 с и после этого растягивание в статической позе От 15 до 60 с. Широко используется и другой способ выполнения упражнений стретчинга: динамические (пружинистые) упражнения, выполняемые в разминке или основной части занятия, заканчиваются удержанием статической позы на время в последнем повторении.

Продолжительность и характер отдыха между упражнениями индивидуальны, а сама пауза для занимающихся может заполняться медленным бегом или активным отдыхом.

Методика стретчинга достаточно индивидуальна. Однако можно рекомендовать определенные параметры тренировки.

1.Продолжительность одного повторения (удержания позы) от 15 до 60 с (для начинающих и детей - 10-20 с).

2. Количество повторений одного упражнения от 2 до 6 раз, с отдыхом между повторениями 10-30 с.

3. Количество упражнений в одном комплексе от 4 до 10.

4. Суммарная длительность всей нагрузки от 10 до 45 мин.

5. Характер отдыха - полное расслабление, бег трусцой, активный отдых.

Во время выполнения упражнений необходима концентрация внимания на нагруженную группу мышц.

7.5.3. Контрольные упражнения (тесты) для

определения уровня развития гибкости

Основным критерием оценки гибкости является наибольшая амплитуда движений, которая может быть достигнута испытуемым. Амплитуду движений измеряют в угловых градусах или в линейных мерах, используя аппаратуру или педагогические тесты. Аппаратурными способами измерения являются [1]: 1) механический (с помощью гониометра); 2) механоэлектрический (с помощью электрогониометра); 3) оптический; 4) рентгенографический.

Для особо точных измерений подвижности суставов применяют электрогониометрический, оптический и рентгенографический способы. Электрогониометры позволяют получить графическое изображение гибкости и проследить за изменением суставных углов в различных фазах движения. Оптические способы оценки гибкости основаны на использовании фото-, кино - и видеоаппаратуры. Рентгенографический способ позволяет определить теоретически допустимую амплитуду движения, которую рассчитывают на основании рентгенологического анализа строения сустава.

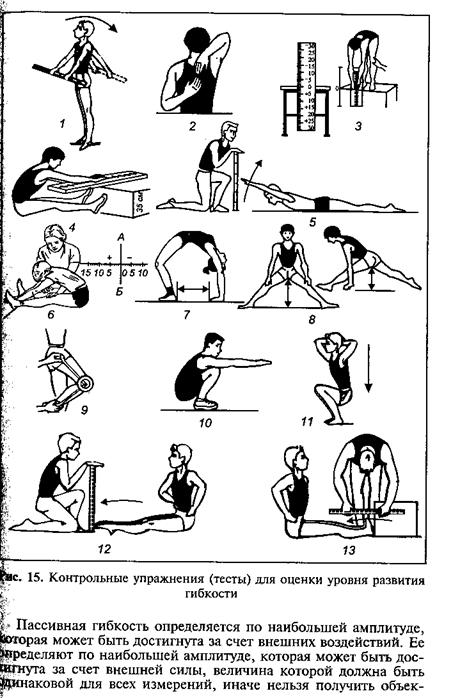

В физическом воспитании наиболее доступным и распространенным является способ измерения гибкости с помощью механического гониометра - угломера, к одной из ножек которого крепится транспортир. Ножки гониометра крепятся на продольных осях сегментов, составляющих тот или иной сустав. При выполнении сгибания, разгибания или вращения определяют угол между осями сегментов сустава (рис. 15, 9).

Основными педагогическими тестами для оценки подвижности различных суставов служат простейшие контрольные упражнения (рис. 15).

1.Подвижность в плечевом суставе. Испытуемый, взявшись за концы гимнастической палки (веревки), выполняет выкрут прямых рук назад (рис. 15,7). Подвижность плечевого сустава оценивают по расстоянию между кистями рук при выкруте: чем меньше расстояние, тем выше гибкость этого сустава, и наоборот (рис. 15, 2). Кроме того, наименьшее расстояние между кистями рук сравнивается с шириной плечевого пояса испытуемого. Активное отведение прямых рук

вверх из положения лежа на груди, руки вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев (рис. 15, 5).

2. Подвижность позвоночного столба. Определяется по степени наклона туловища вперед (рис. 15, 3, 4, 6). Испытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя на полу) наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника оценивают с помощью линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком «минус» (-), а если опускаются ниже нулевой отметки - знаком «плюс» (+).

«Мостик» (рис. 15, 7). Результат (в см) измеряется от пяток до кончиков пальцев рук испытуемого. Чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот.

3. Подвижность в тазобедренном суставе. Испытуемый стремится как можно шире развести ноги: 1) в стороны и 2) вперед назад с опорой на руки (рис. 15, 8). Уровень подвижности в данном суставе оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот.

4. Подвижность в коленных суставах. Испытуемый выполняет приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой (рис. 15, 10, 11). О высокой подвижности в данных суставах свидетельствует полное приседание.

5. Подвижность в голеностопных суставах (рис. 15, 12, 13). Измерять различные параметры движений в суставах следует, исходя из соблюдения стандартных условий тестирования: 1) одинаковые исходные положения звеньев тела; 2) одинаковая (стандартная) разминка; 3) повторные измерения гибкости проводить в одно и то же время, поскольку эти условия так или иначе влияют на подвижность в суставах.