Чем старше занимающиеся, тем шире вместо рассказа применяются описание, объяснение учебного материала и лекция.

2. Описание. Это способ создания у занимающихся представления о действии. Описание предусматривает четкое, выразительное, образное раскрытие признаков и свойств предметов, их величины, расположения в пространстве, форм, сообщение о характере протекания явлений, событий. При помощи описания занимающимся сообщается главным образом фактический материал, говорится, что надо делать, но не указывается, почему надо так делать. Оно применяется в основном при создании первоначального представления или при изучении относительно простых действий, когда занимающиеся могут использовать свои знания и двигательный опыт.

3. Объяснение. Метод представляет собой последовательное, строгое в логическом отношении изложение преподавателем сложных вопросов, например понятий, законов, правил и т. д. Практически объяснение характеризуется доказательством утверждений, аргументированностью выдвинутых положений, строгой логической последовательностью изложения фактов и обобщений.

В физическом воспитании объяснение применяется в целях ознакомления занимающихся с тем, что и как они должны делать при выполнении учебного задания. При объяснении широко используется спортивная терминология, характерная для данного раздела программы (легкоатлетическая, гимнастическая и т. д.). Применение терминов делает объяснение более кратким.

Для детей младшего школьного возраста объяснение должно отличаться образностью, ярким сравнением и конкретностью.

4. Беседа. Вопросно-ответная форма взаимного обмена информацией между преподавателем и учащимися.

|

Что делает преподаватель |

Что делают учащиеся |

|

Логически правильно формирует вопросы, определяет их последовательность. Следит за ответами учащихся, вносит в них коррективы. Подводит итог беседы. Формулирует выводы |

Осмысливают вопросы, вникают в их содержание. Припоминают необходимые для ответов факты и обобщения. Правильно логически и грамотно формулируют ответы и обобщения. Осмысливают выводы |

5. Разбор - форма беседы, проводимая преподавателем с занимающимися после выполнения какого-либо двигательного задания, участия в соревнованиях, игровой деятельности и т. д., в которой осуществляются анализ и оценка достигнутого результата и намечаются пути дальнейшей работы по совершенствованию достигнутого.

6. Лекция представляет собой системное, всестороннее, последовательное освещение определенной темы (проблемы).

7. Инструктирование - точное, конкретное изложение преподавателем предлагаемого занимающимся задания.

8. Комментарии и замечания. Преподаватель по ходу выполнения задания или сразу же за ним в краткой форме оценивает качество его выполнения или указывает на допущенные ошибки. Замечания могут относится ко всем занимающимся, к одной из групп или к одному ученику.

9. Распоряжения, команды, указания - основные средства оперативного управления деятельностью занимающихся на занятиях.

Под распоряжением понимается словесное указание преподавателя на занятии, которое не имеет определенной формы (стандартных словосочетаний, неизменных по подбору фраз). Распоряжения дают для выполнения какого-либо действия («повернитесь лицом к окнам», «постройтесь вдоль стены» и т. д.), упражнения, для подготовки мест занятий, инвентаря для уборки спортзала и т. д. Распоряжения применяются преимущественно в начальной школе.

Команда имеет определенную форму, установленный порядок подачи и точное содержание. Командный язык - это особая форма словесного воздействия на занимающихся с целью побуждения их к немедленному безусловному выполнению или прекращению тех или иных действий.

Указание представляет собой словесные воздействия с целью внесения соответствующих поправок при неправильном выполнении двигательных действий (например, «быстрее», «выше взмах» и т. п.). Указания чаще всего применяют в начальной школе.

В зависимости от того, как преподаватель подает команды, как он дает указания и распоряжения, можно почти безошибочно сделать заключение о его профессиональной подготовленности.

Методы обеспечения наглядности

В физическом воспитании методы обеспечения наглядности способствуют зрительному, слуховому и двигательному восприятию занимающимися выполняемых заданий. К ним относятся:

1) метод непосредственной наглядности (показ упражнений преподавателем или по его заданию одним из занимающихся);

2) методы опосредованной наглядности (демонстрация учебных видеофильмов, кинограмм двигательных действий, рисунков, схем и др.);

3) методы направленного прочувствования двигательного действия;

4) методы срочной информации.

Рассмотрим основные особенности этих методов.

Метод непосредственной наглядности. Предназначен для создания у занимающихся правильного представления о технике выполнения двигательного действия (упражнения). Непосредственный показ (демонстрация) движений преподавателем или одним из занимающихся всегда должен сочетаться с методами использования слова, что позволяет исключить слепое, механическое подражание. При показе необходимо обеспечить удобные условия для наблюдения: оптимальное расстояние между демонстрантом и занимающимися, плоскость основных движений (например, стоя к занимающимся в профиль легче показать технику бега с высоким подниманием бедра, маховые движения в прыжках в высоту с разбега и т. п.), повтор демонстрации в разном темпе и в разных плоскостях, наглядно отражающих структуру действия.

Методы опосредованной наглядности создают дополнительные возможности для восприятия занимающимися двигательных действий с помощью предметного изображения. К ним относятся: демонстрация наглядных пособий, учебных видео - и кинофильмов, рисунки фломастером на специальной доске, зарисовки, выполняемые занимающимися, использование различных муляжей (уменьшенных макетов человеческого тела) и др.

Наглядные пособия позволяют акцентировать внимание занимающихся на статических положениях и последовательной смене фаз движений.

С помощью видеофильмов демонстрируемое движение можно замедлить, остановить в любой фазе и прокомментировать, а также многократно повторить.

Рисунки фломастером на специальной доске являются оперативным методом демонстрации отдельных элементов техники физических упражнений и тактических действий в игровых видах спорта.

Зарисовки, выполняемые занимающимися в виде фигурок, позволяют графически выразить собственное понимание структуры двигательного действия.

Муляжи (макеты человеческого тела) позволяют преподавателю продемонстрировать занимающимся особенности техники двигательного действия (например, техники бега на различные дистанции, техники перехода через планку в прыжках в высоту с разбега, техники приземления в прыжках в длину с разбега и т. п.).

Методы направленного прочувствования двигательного действия направлены на организацию восприятия сигналов от работающих мышц, связок или отдельных частей тела. К ним относятся:

1) направляющая помощь преподавателя при выполнении двигательного действия (например, проведение преподавателем руки занимающихся при обучении финальному усилию в метании малого мяча на дальность);

2) выполнение упражнений в замедленном темпе;

3) фиксация положений тела и его частей в отдельные моменты двигательного действия (например, фиксация положения звеньев тела перед выполнением финального усилия в метаниях);

4) использование специальных тренажерных устройств, позволяющих прочувствовать положение тела в различные моменты выполнения движения.

Методы срочной информации. Предназначены для получения преподавателем и занимающимися с помощью различных технических устройств (тензоплатформы, электрогониометры, фотоэлектронные устройства, свето - и звуколидеры, электромишени и др.) срочной и преламинарной информации после или по ходу выполнения двигательных действий соответственно с целью их необходимой коррекции либо для сохранения заданных параметров (темпа, ритма, усилия, амплитуды и т. д.). Так, например, в настоящее время в физическом воспитании и спорте широко применяются различные тренажерные устройства (велоэргометры, беговые дорожки, гребной тренажер «Concept II» и др.), оборудованные встроенными компьютерами, управляющими системой регулирования нагрузки.(рис 6)

Компьютер показывает значения пульса, скорости, времени, длину дистанции, расход калорий и др. Профиль нагрузки графически отображается на дисплее.

Компьютер показывает значения пульса, скорости, времени, длину дистанции, расход калорий и др. Профиль нагрузки графически отображается на дисплее.

В заключение следует отметить, что, готовясь к занятию и выбирая оптимальные для того или иного этапа методы, преподаватель должен предусматривать, какова должна быть их структура, чтобы усилить, например, мотивационную или воспитательную, образовательную или развивающую функцию.

Глава 5. ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ

И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

5.1. Иерархия принципов в системе физического воспитания

Общее определение принципа трактуется в русском словаре как «основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки и т. п.». В системе образования и воспитания под принципом следует понимать «руководящее положение», «основное правило», «установка». Практическое значение принципов состоит в том, что они позволяют четко идти к намеченной цели, исключая путь проб и ошибок, раскрывают логику решения задач и очерчивают главные правила их реализации.

К числу принципов, отражающих идейные основы системы воспитания и образования, необходимо отнести общие социальные принципы воспитательной стратегии общества. Они предусматривают использование социальных факторов (культуры, воспитания, образования) для обеспечения направленного всестороннего гармонического развития человека и органическую связь воспитания с практической жизнью общества.

В системе физического воспитания эти принципы преломляются в основных руководящих положениях, в соответствии с которыми осуществляется вся практика физического воспитания. Социальные принципы гарантируют единство всех сторон воспитания в процессе физического воспитания (умственного, эстетического, трудового, физического); обеспечивают наибольший оздоровительный эффект, укрепление здоровья и поддержание хорошей общей работоспособности; отражают основную функцию физического воспитания в деле всесторонней физической подготовки человека к трудовой и другим видам деятельности, в том числе военной. Краеугольные положения, изложенные выше, отражены в общих принципах системы физического воспитания (принцип всестороннего развития личности, принцип оздоровительной направленности, принцип прикладности).

В системе образования и воспитания имеют место общепедагогические принципы, отражающие основные закономерности обучения (принципы дидактики). Они преломляются в физическом воспитании в виде общеметодических принципов и содержат в себе ряд универсальных правил методики, без которых невозможно на высоком качественном уровне решать задачи обучения и воспитания.

Кроме этих принципов в практике физического воспитания имеют место специфические принципы, «очерчивающие ряд специфических закономерностей физического воспитания, и вытекающие из них правила его системного построения» [4].

Таким образом, в системе физического воспитания используются в качестве руководящих положений как общесоциальные и общепедагогические, так и общеметодические и специфические принципы (рис. 7).

5.2. Общеметодические принципы

Общеметодические принципы - это отправные положения, определяющие общую методику процесса физического воспитания. Систематическое воздействие физическими упражнениями на организм и психику человека может быть успешным в том случае, когда методика применения физических упражнений согласуется с закономерностями этих воздействий. Они отражают основные и общие положения, а также рекомендации, сделанные из сопоставления данных ряда наук, изучающих разные стороны процесса физического воспитания. Рассматривая общеметодические принципы, мы раскрываем основные закономерности физического воспитания и выясняем методические положения, вытекающие из них.

5.2.1. Принцип сознательности и активности

Назначение принципа сознательности и активности в физическом воспитании состоит в том, чтобы сформировать у занимающихся глубоко осмысленное отношение, устойчивый интерес и потребности к физкультурно-спортивной деятельности, а также побуждать их к оптимальной активности.

Реализация рассматриваемого принципа должна приводить к обогащению занимающихся знаниями, глубокому пониманию техники различных упражнений, воспитанию сознательного и активного отношения к процессу физического воспитания.

Сознательность - это способность человека правильно разбираться в объективных закономерностях, понимать их и в соответствии с ними осуществлять свою деятельность. Основой сознательности являются предвидение результатов своей деятельности и постановка реальных задач. Сознательность придает обучению воспитывающий характер и в значительной мере способствует формированию высоких морально-психологических и профессиональных качеств личности.

В процессе физического воспитания прежде всего должно быть обеспечено сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями в целом. Тогда у занимающихся будут созданы достаточно сильные и устойчивые стимулы, побуждающие их годами уделять время для занятий и мобилизовать для них свою энергию. От преподавателя физического воспитания и тренера по виду спорта во многом зависит создание веских мотивов и высоких целей, стимулирующих устойчивый и здоровый интерес его воспитанников к избранному ими направлению или виду физического воспитания в целом.

Для успеха физического воспитания важна также сознательная деятельность занимающихся в процессе решения каждой задачи, поставленной преподавателем. При постановке каждого конкретного требования надо по возможности доводить до сознания занимающихся его значение. Одна из существенных сторон педагогического мастерства преподавателя физического воспитания заключается в умении возбуждать живой, здоровый интерес к выполнению каждого задания. Эффективность процесса физического воспитания в значительной мере зависит от того, насколько занимающиеся приучены анализировать свои действия и творчески искать путь их улучшения. Это достигается применением таких методов, как словесный разбор, анализ и самоанализ выполняемых действий. Очень существенна роль сознания занимающихся при овладении ими техникой изучаемых движений. Побуждая к мышлению в процессе овладения и управления движениями, преподаватель тем самым создает реальные предпосылки для улучшения двигательных функций. Это доказано многочисленными исследованиями реакций организма на воображаемую работу, когда предварительное продумывание задания существенно повышало эффективность обучения. В психологии это получило наименование идеомоторная тренировка.

Активность - это мера или величина проявляемой человеком деятельности, степень его включения в работу. Активность в дидактическом плане выступает как предпосылка, условие и результат сознательного усвоения знаний, умений и навыков.

Согласно теории деятельности (, ский, ) активность человека является фактором, зависящим от сознания. При этом сознание направляет и регулирует деятельность посредством таких категорий, как знание, мотивация, потребности, интересы и цели.

Из данного принципа вытекают следующие требования.

1.Постановка цели и задач занятия и осознание их занимающимися.

2. Сознательное изучение и освоение двигательных действий в педагогическом процессе.

3. Осознание способов и возможностей применения приобретенных знаний, умений, навыков в практике жизни.

4. Воспитание инициативы, самостоятельности и творческого активного отношения к процессу физического совершенствования.

Повышению сознательности и активности способствует применение преподавателем специальных методических приемов: контроль и оценка действий занимающихся, направлений их внимания на анализ выполнения движений, обучения их самоконтролю за своими действиями посредством мышечных ощущений, иллюстрация заданий с помощью наглядных пособий, использование зрительных и слуховых ориентиров в обучении упражнениям, мысленного воспроизведения разучиваемых движений (идеомоторная тренировка), беседа по разбору техники.

5.2.2. Принцип наглядности

Принцип наглядности обязывает строить процесс физического воспитания с широким использованием наглядности при обучении и воспитании. Наглядность означает привлечение органов чувств человека в процессе познания.

Практическая наглядность в процессе физического воспитания осуществляется в таких формах, как зрительная, звуковая и двигательная.

Зрительная наглядность (демонстрация движений в целом и по частям с помощью ориентиров, наглядных пособий, учебных видеофильмов и др.) содействует главным образом уточнению пространственных и пространственно-временных характеристик движений. Роль зрительной наглядности исключительно важна на начальных этапах овладения новыми двигательными действиями. Зрительная наглядность ценна и при совершенствовании спортивно-технического мастерства для тончайшей дифференцировки движений.

Звуковая наглядность (в виде различных звуковых сигналов) имеет преимущественное значение в уточнении временных и ритмических характеристик двигательных актов. Она существенно дополняет зрительную наглядность, разделяя с ней ведущую роль на заключительных этапах обучения движениям.

Следует отметить, что восприятие через зрительную систему идет на трех уровнях: ощущение, восприятие и представление, а через слуховую систему - только на уровне представления (, 1957). Человек запоминает 15% информации, получаемой им в речевой форме, и 25% - в зрительной. Если же оба эти способа передачи информации используются одновременно, он может воспринять до 65% содержания этой информации (, 1977).

Двигательная наглядность является наиболее специфичной для физического воспитания. Ее значение исключительно велико, особенно при освоении сложнейших движений, когда ведущим методом являются направляющая помощь и «проведение по движению».

Особенность двигательной наглядности заключается в том, что она наряду с уточнением движений в пространстве и во времени обеспечивает возможность ориентироваться в динамике действующих внутренних и внешних сил, особенно инерционных и реактивных.

5.2.3. Принцип доступности и индивидуализации

Принцип доступности и индивидуализации в физическом воспитании означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям занимающихся.

При реализации принципа должна быть учтена готовность занимающихся к обучению, выполнению той или иной тренировочной нагрузки и определена мера доступности заданий.

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития занимающихся, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремленном и волевом поведении.

Назначение принципа доступности и индивидуализации заключается в следующем:

1) обеспечить для каждого занимающегося наиболее оптимальные условия для формирования двигательных умений и навыков, развития физических качеств, совершенствования физической работоспособности;

2) исключить негативные, вредные последствия для организма человека от чрезмерных, непосильных тренировочных нагрузок, требований, заданий.

Критериями для определения доступных нагрузок и заданий являются:

1) объективные показатели:

- показатели здоровья (артериальное давление, различные функциональные пробы, кардиограммы и др.);

- показатели тренированности (динамика спортивных результатов, динамика роста физических качеств и технической подготовленности, МПК - максимальное потребление кислорода, ЖЕЛ - жизненная емкость легких и др.);

2) субъективные показатели (сон, аппетит, самочувствие, желание тренироваться и участвовать в соревнованиях и др.).

Доступность задач, средств и методов физического воспитания определяется многими факторами, которые условно можно соединить в группы. К первой группе относятся факторы, характеризующие общие особенности данного контингента занимающихся (группы, команды). Ко второй - индивидуальные особенности каждого занимающегося. Третья группа факторов возникает в связи с динамикой общих и индивидуальных изменений в процессе физического воспитания. К четвертой группе следует отнести особенности самих задач, средств и методов физического воспитания.

Общие и индивидуальные особенности занимающихся постоянно изменяются. Изменяется физиологическое и психическое состояние на протяжении одного занятия, и, следовательно, степень доступности того или иного задания и требования. По ходу многолетнего процесса физического воспитания изменяются особенности и возможности занимающихся. В связи с этим постоянно должна пересматриваться доступность средств и методов обучения и воспитания. Должны приниматься во внимание также особенности самих задач, средств и методов физического воспитания. Оценка их доступности складывается из двух моментов. Во-первых, из оценки их как таковых безотносительно к контингенту занимающихся. Во-вторых, из сопоставления этой оценки с факторами, связанными общими и индивидуальными особенностями занимающихся в их динамике.

Таким образом, задача реализации принципа доступности и индивидуализации ставит преподавателя физического воспитания перед чрезвычайно сложной меняющейся картиной множества различных факторов, которые нужно постоянно учитывать. При этом необходимо предвидеть дальнейшие изменения всех факторов для перспективного программирования воздействий.

5.3. Специфические принципы физического воспитания

5.3.1. Принцип непрерывности процесса физического воспитания

Сущность принципа непрерывности в физическом воспитании раскрывается в следующих основных положениях.

1. Первое положение принципа непрерывности предполагает, что процесс физического воспитания является целостной системой, в которой предусматривается последовательность в проведении занятий физическими упражнениями. Последовательность является важнейшим условием процесса обучения движениям и процесса воспитания физических качеств.

Реализация этого положения в процессе физического воспитания определяется дидактическими правилами: «от легкого к трудному», «от простого к сложному», «от освоенного к неосвоенному», «от знаний к умениям». Их грамотное выполнение обеспечивает успех в решении образовательных задач физического воспитания.

Закономерности воспитания силы, быстроты, выносливости и других физических качеств также требуют строгой последовательности воздействий физическими упражнениями. Развитие каждого физического качества происходит в результате адаптационных функциональных и морфологических изменений в организме. Это предусматривает строгую последовательность в предъявлении повышенных требований к его функциям. Для этого используются физические нагрузки более высокие, чем те, к которым организм привык.

При построении учебного процесса определение последовательности обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств должно основываться на знаниях и учете положительного и отрицательного «переноса» навыков и физических качеств.

В возрастном и многолетнем плане последовательность в построении процесса физического воспитания заключается в тенденции: от общего широкого фундамента физической подготовки к более глубокой и узкой (специализированной) подготовке. Последовательность решения задач физического воспитания в масштабе занятий (урок) определяется «следовыми» явлениями, остающимися после выполнения видов физических упражнений (например, целесообразно скоростные упражнения помещать в начале занятия, а на выносливость - в конце).

2. Второе положение принципа непрерывности обязывает специалистов по физической культуре и спорту при построении системы занятий обеспечить постоянную преемственность эффекта занятий, устранить большие перерывы между ними с целью исключения разрушающего воздействия того, что было приобретено ранее в процессе занятий физическими упражнениями.

При обучении двигательным действиям и воспитании физических качеств эффект от проведенного занятия должен наслаиваться на эффект предыдущих занятий с тем, чтобы в конечном итоге произошла кумуляция этих эффектов. Степень кумуляции эффекта занятий будет зависеть от продолжительности интервалов времени, разделяющих каждое отдельное занятие. Следовательно, перерыв между занятиями должен быть оптимальным. В практике хорошо известны малая эффективность обучения движениям и воспитание физических качеств при длительных интервалах между занятиями. Сформированные двигательно-координационные связи очень нестойки и быстро угасают при их неподкреплении.

5.3.2. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха

Системное чередование нагрузок и отдыха в процессе физического воспитания является важным положением, от которого в конечном итоге зависит суммарный эффект занятий. Оперируя различными вариантами отдыха между занятиями (ординарный, жесткий и суперкомпенсаторный), а также величиной и направленностью нагрузок можно добиться максимального эффекта при достаточно частом проведении занятий с относительно большой напряженностью. Мало того, учитывая гетерохронность (разновременность) восстановления различных сторон оперативной работоспособности, можно так построить систему занятий недельного цикла или одного дня, чтобы не было никаких отрицательных последствий и достигался положительный эффект.

Для сохранения повышенного уровня функционирования различных систем организма нужны повторные нагрузки через строго определенные интервалы отдыха. При длительном интервале отдыха между нагрузками произойдет реадаптация - возможность организма вернуться к прежнему уровню. При более коротких интервалах отдыха работоспособность организма не успевает восстановиться. Систематическое повторение нагрузок на фоне недовосстановления приведет к снижению работоспособности организма в результате истощения ресурсов. Вначале это будет происходить в физиологических пределах, а затем может привести к перетренированности и более глубоким патологическим явлениям. Наилучшим оптимальным интервалом отдыха будет такой промежуток времени между нагрузками, который потребуется для появления фазы сверхвосстановления (суперкомпенсации). При воспитании физических качеств не во всех случаях целесообразно пользоваться только оптимальными интервалами отдыха. В зависимости от ряда обстоятельств в определенные моменты бывают полезными и ординарные и укороченные «жесткие» интервалы.

Таким образом, специфическим для реализации принципа системного чередования нагрузки и отдыха в физическом воспитании является построение четкой системы и последовательности воздействий с учетом «следовых» явлений. Этим определяются такие методические пути реализации принципа, как:

- рациональная повторность заданий;

- рациональное чередование нагрузок и отдыха;

- повторность и вариативность заданий и нагрузок.

5.3.3. Принцип постепенного наращивания

развивающе-тренирующих воздействий

Данный принцип обусловливает необходимость систематического повышения требований к проявлению у занимающихся двигательных и связанных с ними психических функций за счет повышения сложности заданий и увеличения нагрузок.

Прогрессирующее развитие физических качеств возможно лишь при условии систематического повышения требований к функциональной деятельности организма человека. В основе механизма развития силы, выносливости и других физических качеств, как известно, лежат приспособительные (адаптационные) функциональные перестройки в организме в ответ на физические нагрузки, превышающие по своей величине (интенсивности или длительности) те, к которым организм приспособился. Важно выбрать оптимальную нагрузку, понимая под этим ту минимальную величину интенсивности, которая вызывает приспособительные перестройки в организме. Более интенсивное воздействие ведет либо к перенапряжению, либо при чрезмерных требованиях к превышению физиологических возможностей, к срыву нормальной деятельности организма. Показано, например, что у начинающих спортсменов прирост силы происходит в одинаковой степени и при умеренно больших и при околопредельных отягощениях. В этом случае не имеет смысла применять околопредельные и предельные нагрузки во избежание перенапряжения тех систем организма, которые к ним не подготовлены (сердечно-сосудистая система, опорно-связочный аппарат и др.). Следует заметить, что повышенная нагрузка оказывает неодинаковое воздействие на различные системы органов. Одни из них справляются с новыми, повышенными требованиями сравнительно легко и быстро, другие - наоборот. При этом функциональные перестройки протекают быстрее, морфологические - медленнее. Динамика повышения физических нагрузок должна согласовываться со степенью и с характером указанной гетерохронности приспособительных перестроек отдельных систем организма.

Для совершенствования двигательных действий в процессе обучения характерно не только систематическое совершенствование деталей технического приема, но и постепенное изменение техники движений в связи с ростом физических возможностей занимающихся (силы, быстроты, гибкости и т. д.).

В основе совершенствования двигательных навыков лежит процесс образования различных функциональных систем, соответствующих каждый раз требованиям меняющихся условий осуществления навыков. Следовательно, основным условием для образования этих систем должно быть систематическое изменение и усложнение требований и заданий по повышению изученных двигательных действий.

Успешное и длительное совершенствование двигательных навыков указанным путем невозможно без обеспечения известной меры прочности их основы и поэтапного закрепления достигнутых сдвигов. Здесь мы сталкиваемся с диалектическим единством таких противоречивых тенденций, как изменчивость в целях совершенствования, сохранность и стабильность достигнутого для обеспечения надежности двигательного навыка в его использовании. В умении правильно разрешить это противоречие и заключается мастерство преподавателя.

Таким образом, принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий предусматривает планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма.

5.3.4. Принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок

Из этого принципа вытекает три основных положения, в соответствии с которыми определены типичные формы динамики суммарной нагрузки в рамках этапов физического воспитания.

1.Суммарная нагрузка, используемая в процессе физического воспитания, должна быть такой, чтобы ее применение не вызывало негативных отклонений в здоровье. Данное положение предусматривает систематический контроль за кумулятивным эффектом нагрузок.

2. По мере адаптации к применяемой нагрузке, т. е. перехода приспособительных изменений в стадию устойчивого состояния, необходимо очередное увеличение параметров суммарной нагрузки. Чем выше достигнутый уровень подготовленности, тем значительнее увеличение параметров нагрузки.

3. Использование суммарных нагрузок в физическом воспитании предполагает на отдельных этапах в системе занятий ее или временное снижение, или стабилизацию, или временное увеличение.

Вышесказанное дает основание для использования в физическом воспитании двух форм динамики суммарной нагрузки: ступенчато восходящую и волнообразно восходящую. В принципе возможно использование и линейно восходящей формы(рис. 8). Однако ее можно использовать на очень коротких по временным показателям этапах.

5.3.5. Принцип циклического построения занятий

Процесс физического воспитания - это замкнутый круговорот определенных занятий и этапов, образующих циклы. В соответствии с этим различают три вида циклов: микроциклы (недельные), характеризующиеся повторностью применения упражнений одновременно с их разнонаправленностью, чередованием нагрузки и отдыха; мезоциклы (месячные), включающие в себя от двух до шести микроциклов, в которых меняются содержание, порядок чередования и соотношение средств; макроциклы (годичные), в которых разворачивается процесс физического воспитания на протяжении долговременных стадий.

Данный принцип нацеливает специалистов по физическому воспитанию и спорту осуществлять построение системы занятий с учетом и в рамках завершенных циклов, а также с учетом прогрессирования кумуляции эффекта занятий, общего хода физического воспитания и поступательного развития общей и специальной подготовленности занимающихся.

5.3.6. Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания

Этот принцип обязывает последовательно изменять направленность физического воспитания в соответствии с возрастными этапами и стадиями человека, т. е. применительно к сменяющимся периодам онтогенеза и особенно периодам возрастного физического развития организма (дошкольный, младший, средний, старший возраст).

Вплоть до возрастного созревания направленность физического воспитания должна предусматривать общие широкие физические воздействия на организм занимающегося. Это выражается в формировании широкого круга двигательных умений и навыков и в разностороннем физическом развитии. В школьный период этот принцип обязывает также учитывать при воспитании физических качеств чувствительные зоны, в которых создаются наиболее благоприятные возможности для развития тех или иных физических качеств человека (см. главу 19, табл. 31).

Юношество и первый зрелый возраст (примерно до 35 лет) раскрывают благоприятные возможности для полной реализации функциональных возможностей организма. Для многих направленность физического воспитания выступает в форме пролонгированной общей физической подготовки. Для юношества характерны активное занятие спортом и достижение на этой основе высоких результатов.

Во втором зрелом возрасте, в период стабилизации функциональных возможностей, направленность физического воспитания выступает как фактор поддержания достигнутой хорошей общей работоспособности, достигнутого уровня физической подготовленности.

В более поздние периоды (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет) физическое воспитание помогает противодействовать влиянию различных негативных факторов на здоровье человека. Занятия физическими упражнениями приобретают физкультурно-оздоровительный характер.

В целом можно сказать, что принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания является основополагающим при использовании физического воспитания в процессе многолетних занятий физическими упражнениями.

Рассмотренные принципы отражают различные закономерности и стороны целостного процесса физического воспитания. Они составляют не сумму, а единство принципиальных методических положений, взаимно обусловленных и дополняющих друг друга. Отступление от одного из принципов может разладить весь сложный процесс физического воспитания и сделать почти бесплодным большой труд преподавателя и его учеников.

Глава 6. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

6.1. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании

Обучение в процессе физического воспитания обеспечивает одну из его сторон - физическое образование, под которым понимается «системное освоение человеком рациональных способов управления своими движениями, приобретение таким путем необходимого в жизни фонда двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний» (, 1983).

В процессе физического воспитания занимающихся обучают различным двигательным действиям в целях развития способности управлять своими движениями, а также в целях познания закономерностей движений своего тела. Обучают также правильному выполнению движений, используемых в качестве общеразвивающих упражнений для управления физическим развитием. И наконец, учащихся обучают технике двигательных действий, необходимых в труде, быту или на спортивной тренировке.

При овладении техникой какого-либо двигательного действия вначале возникает умение его выполнять, затем, по мере дальнейшего углубления и совершенствования, умение постепенно переходит в навык.

Умение и навык отличаются друг от друга главным образом степенью их освоенности, т. е. способами управления со стороны сознания человека.

Умение выполнять новое двигательное действие возникает на основе следующих предпосылок: минимума основных знаний о технике действия; наличия двигательного опыта; достаточного уровня физической подготовленности; при творческом мышлении в процессе построения новой системы движений.

Для двигательного умения характерно постоянное совершенствование способа выполнения действия при осмысленном подходе в процессе управления движениями. Это и составляет сущность двигательного умения.

Под двигательным умением понимается такая степень владения двигательным действием, которая характеризуется сознательным управлением движением, неустойчивостью к действию сбивающих факторов и нестабильностью итогов.

Роль двигательных умений в физическом воспитании может быть различной. В одних случаях умения доводят до навыков, если необходимо добиться совершенного владения техникой двигательного действия. В других случаях двигательные умения вырабатываются без последующего перевода их в навыки. В этом случае они являются как бы вспомогательными. Так, например, в ряде случаев материал школьной программы по физической культуре должен быть усвоен именно на уровне умения.

Двигательные умения имеют большую образовательную ценность, поскольку главным в них является активное творческое мышление, направленное на анализ и синтез движений.

Дальнейшее совершенствование двигательного действия при многократном повторении приводит к автоматизированному его выполнению, т. е. умение переходит в навык (рисЭто достигается постоянным уточнением и коррекцией движения. В результате появляется слитность, устойчивость движения, а главное - автоматизированный характер управления движением.

Двигательный навык - это оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся автоматизированным (т. е. при минимальном контроле со стороны сознания) управлением движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения.

При навыке сознание направлено главным образом на узловые компоненты действия, восприятие изменяющейся обстановки и конечные результаты действия. Так, занимающиеся сосредоточивают свое внимание во время бега в основном на контроле за скоростью; при передвижении на лыжах - на изменении рельефа местности, темпе прохождения дистанции и усилиях при отталкивании; при метаниях - на выполнении мощного финального усилия, т. е. на решающих компонентах в достижении высокой эффективности действия.

Эффективность процесса обучения, продолжительность перехода от умения до уровня навыка зависят от: 1) двигательной одаренности (врожденные способности) и двигательного опыта обучающегося (чем богаче двигательный опыт, тем быстрее образуются новые движения); 2) возраста обучающегося (дети осваивают движения быстрее, чем взрослые); 3) координационной сложности двигательного действия (чем сложнее техника движения, тем длительнее процесс обучения); 4) профессионального мастерства преподавателя; 5) уровня мотивации, сознательности, активности обучающегося и др.

6.2. Основы формирования двигательного навыка

Деятельность обучающихся в процессе обучения двигательным действиям носит учебно-познавательный характер. Поэтому эффективность обучения в целом во многом определяется умением педагогов организовать учебный процесс в соответствии с физиологическими, психологическими, педагогическими и структурными закономерностями, лежащими в основе современных теорий и концепций обучения (условно-рефлекторной, поэтапного формирования действий и понятий, алгоритмических предписаний, проблемно-деятельностного обучения, программированного обучения и др.).

Под теорией или концепцией обучения понимается совокупность обобщенных положений или система взглядов на понимание сущности, содержания, методики и организации учебного процесса, а также особенностей деятельности обучающихся и обучаемых в ходе его осуществления.

Овладение двигательным действием осуществляется в следующей методической последовательности.

1. Формирование у занимающихся положительной учебной мотивации. Мотивация - совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведение. Мотивация достижения - выработанный в психике механизм достижения, действующий по формуле: мотив «жажда успеха» - активность - цель - «достижение Успеха».

Преподаватель, приступая к обучению своих учеников, дол-Жен побудить их к сознательному, осмысленному отношению к Предстоящему овладению новыми двигательными действиями. Обучение без особого желания приводит к разнообразным ошибкам в технике упражнения.

2. Формирование знаний о сущности двигательного действия. Знания формируются на основе наблюдения за выполнением действия и прослушивания сопровождающего показ комментария, цель которого - выделить в этом действии те элементы, от которых зависит успех его выполнения. Комментарий останавливает внимание обучаемого и на внешних условиях (свойствах снарядов, поведении соперников и т. п.), от которых также зависит успех выполнения действий. Элементы двигательного действия и особенности условий, требующие концентрации внимания для успешного выполнения действий, по терминологии (1985), называются основными опорными точками (ООТ). Совокупность ООТ, составляющих программу действия, является ориентировочной основой действия (ООД).

Создание ООД является ответственным моментом в обучении. Здесь исключительно важен подбор эффективных методов словесного и наглядного воздействия для обеспечения необходимых знаний и ощущений.

3. Создание полноценного представления об изучаемом движении по каждой ООТ. Эти представления должны включать:

1) зрительный образ двигательного действия, возникаемый на основе опосредованного или непосредственного наблюдения;

2) логический (смысловой) образ, основанный на знании, получаемом при рассказе, объяснении, комментарии, сравнении, анализе и т. д.;

3) двигательный (кинестезический) образ, создаваемый на основе уже имеющегося у ученика двигательного опыта либо на тех ощущениях, которые у него возникают при выполнении подводящих упражнений.

4. Освоение изучаемого двигательного действия в целом. К выполнению двигательного действия в целом приступают тогда, когда по каждой ООТ сформированы необходимые знания и представления.

Первые попытки выполнения обычно сопровождаются повышенным напряжением всего двигательного аппарата, лишними движениями, замедленным и скованным выполнением. Это вполне нормальная ситуация, так как ученику необходимо держать под усиленным контролем все основные опорные точки, т. е. те элементы, фазы двигательного действия, которые определяют успешность самого действия и требуют концентрации внимания при исполнении. При первоначальных попытках очень важно своевременно использовать методы и приемы обучения, помогающие ориентироваться в управлении движениями. Выполнять действия следует в стандартных условиях, так как любые изменения могут ухудшать качество исполнения.

При завершении попытки выполнить действие следуют анализ и оценка его выполнения и постановка задач по совершенствованию действия при следующей попытке.

Для практического освоения техники двигательного действия нужны неоднократные повторения движений с установкой на лучшее разрешение двигательной задачи, устранение допущенных ошибок, с тем чтобы качественнее и быстрее осваивать движения.

Двигательное действие, сформированное путем многократного повторения и доведенное до автоматизма, переходит в двигательный навык.

При формировании двигательного навыка в центральной нервной системе последовательно сменяются три фазы протекания нервных процессов (возбуждения и торможения).

Первая фаза, когда происходит объединение отдельных элементов движения в целостное действие, характеризуется иррадиацией нервных процессов с генерализацией ответных реакций и вовлечением в работу многих мышц. При первых попытках выполнить новое двигательное действие в коре головного мозга возбуждаются одновременно нервные центры, обеспечивающие выполнение данного движения, и соседние центры, не участвующие в работе. В этой ситуации мышцы-антагонисты препятствуют свободному выполнению движения, оно осуществляется закрепощенно.

Вторая фаза характеризуется концентрацией возбуждения, улучшением координации, устранением излишних движений. После неоднократных повторений нервные процессы в коре головного мозга постепенно локализуются в тех центрах, которые непосредственно обеспечивают выполняемое движение, а соседние центры как бы «выключаются». Здесь уже можно говорить о сформированном двигательном умении.

Третья фаза характеризуется стабилизацией, высокой степенью координации и автоматизации движений. Фактически здесь в полной мере проявляются все признаки двигательного навыка.

Формирование двигательного навыка протекает в соответствии с рядом законов: закон изменения скорости в развитии навыка, закон «плато» (задержки) в развитии навыка, закон отсутствия предела в развитии навыка, закон угасания, закон переноса навыка и др.

1. Закон изменения скорости в развитии навыка. Навык формируется не только постепенно, но и неравномерно, что выражается в разной мере качественного прироста в отдельные моменты его становления. Неравномерность имеет две разновидности:

а) в начале обучения происходит сравнительно быстрое овладение действием, а затем качественный прирост навыка замедляется. Подобная неравномерность характерна для обучения сравнительно легких действий, когда ученик быстро схватывает основу действия и долго осваивает его детали;

б) в начале обучения качественный прирост навыка незначителен, а затем он резко возрастает. Подобная неравномерность характерна для обучения относительно сложным действиям, когда внешне незаметные качественные накопления только с течением времени могут проявить себя в виде повышения уровня владения действием.

2. Закон «плато» (задержки) в развитии навыка. Длительность задержки в развитии навыка может быть самой разнообразной. Она обусловлена двумя причинами:

а) внутренней, которая характеризуется протеканием незаметных приспособительных изменений в организме, которые лишь с течением времени переходят в заметные качественные улучшения навыка;

б) внешней, вызванной неправильной методикой обучения или недостаточным уровнем развития физических качеств.

Если причина появления задержки в развитии навыка определена правильно, то для ее преодоления потребуется только время (внутренняя причина) или существенное изменение средств, методов и методических приемов обучения (внешняя причина).

3. Закон угасания навыка. Он проявляется, когда длительное время не повторяется действие. Угасание навыка происходит постепенно. Вначале навык не претерпевает качественных изменений, но ученик начинает испытывать неуверенность в своих силах, что иногда приводит к срывам в исполнении действия. Затем теряется способность к точной дифференцировке движений, нарушаются сложные координационные отношения между движениями, и в конечном счете ученик теряет способность выполнять некоторые сложные действия. Однако полностью навык не исчезает, его основа сохраняется сравнительно долго, и после повторений он быстро восстанавливается.

4. Закон отсутствия предела в развитии двигательного навыка.

Совершенствование двигательного действия практически продолжается на протяжении всего времени занятий в избранном направлении физического воспитания.

5. Закон переноса двигательного навыка. В физическом воспитании и спорте проявляется положительный и отрицательный перенос навыков.

Положительный перенос - это такое взаимодействие навыков, когда ранее сформированный навык способствует, облегчает и ускоряет процесс становления нового навыка. Основным условием положительного переноса навыка является наличие структурного сходства в главном звене техники двигательных действий.

Отрицательный перенос - это такое взаимодействие навыков, когда, наоборот, уже имеющийся навык затрудняет образование нового двигательного навыка. Это происходит при сходстве в подготовительных фазах движений и в его отсутствие в основном звене.

Отрицательный перенос вызывается распространением возбуждения по коре головного мозга, недостаточно развитым диффе-ренцировочным торможением в центральной нервной системе.

Отрицательное взаимодействие навыков можно в значительной мере снизить или вообще устранить, если преподаватель указывает ученику те основные опорные точки (ООТ), в которых нежелателен перенос, а ученик осознанно их отрабатывает.

Закономерности переноса двигательных навыков следует строго учитывать при определении последовательности (очередности) освоения техники разнообразных движений, особенно в таких видах, как легкая атлетика, гимнастика, акробатика и др.

6.3. Структура процесса обучения и особенности его этапов

Обучение - это целенаправленный, систематический и организованный процесс формирования и развития у социальных субъектов качеств, необходимых им для выполнения каких-либо функций. Обучение включает в себя учение и преподавание.

Учение - это деятельность обучаемого по овладению знаниями, умениями и навыками.

Преподавание - это педагогическая деятельность учителя по организации и управлению учебной деятельностью занимающихся.

В процессе обучения двигательным действиям ставится задача научить управлять своими действиями. Это значит - регулировать прилагаемые усилия, быстроту выполнения, форму, амплитуду, направление движения.

Весь процесс обучения двигательным действиям включает в себя три этапа, которые отличаются друг от друга как частными задачами, так и особенностями методики.

1. Этап начального разучивания. Цель - сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и добиться его выполнения в общих чертах.

Основные задачи.

1.Сформировать смысловое и зрительное представления о двигательном действии и способе его выполнения.

2. Создать двигательные представления по основным опорным точкам (элементам действия) путем освоения подводящих упражнений или структурных элементов изучаемого действия.

3. Добиться целостного выполнения двигательного действия в общих чертах (на уровне первоначального умения).

4. Предупредить или устранить значительные искажения в технике двигательного действия.

Решение этих задач осуществляется поочередно. Представления о технике у учеников формируются в результате объяснения упражнения преподавателем, восприятия показываемых движений, просмотра наглядных пособий, анализа собственных мышечных и других ощущений, возникающих при первых попытках выполнения движений, наблюдений за действиями других занимающихся. Все это создает ориентировочную основу, без которой невозможно освоение техники действия.

В зависимости от особенностей и сложности изучаемой техники действия, физической подготовленности занимающихся двигательное действие разучивается по частям или в целом. На этом этапе разучивания действия широко применяют подводящие упражнения в условиях, облегчающих выполнение движений.

Как правило, обучение начинается с ведущего звена техники. Если же ведущее звено существенно зависит от подготовительных фаз, то вначале разучиваются эти фазы. В отдельных случаях изучение техники действия начинается с завершающих фаз, если необходимо предупредить травмирование.

Освоение действия может протекать без ошибок и с появлением ошибок. На этапе начального разучивания наиболее типичны (т. е. имеющие массовый характер) следующие двигательные ошибки: а) лишние, ненужные движения; б) искажение движения по амплитуде и направлению; в) нарушение ритма двигательного действия; г) закрепощенность движения.

Причинами ошибок могут быть: недостаточно ясное представление о двигательной задаче; неправильное выполнение предыдущих действий; слабое развитие координационных способностей, точности и других двигательных качеств; влияние конкурирующих навыков, боязнь, невнимательность, неуверенность, повышенная возбудимость занимающихся, состояние утомления и др.

Основной путь исправления ошибок: необходимо указать на ошибку, показать правильное исполнение и предоставить ученику дополнительные попытки овладеть правильным способом выполнения. Если это не дало результата, следует вернуться к подводящим упражнениям, использовать коррегирующие (в частности, контрастные) задания.

Продолжительность этапа начального разучивания двигательного действия зависит от: 1) степени сложности техники изучаемого действия; 2) уровня подготовленности занимающихся; 3) их индивидуальных особенностей; 4) возможности использовать положительный эффект переноса навыков.

2. Этап углубленного разучивания. Цель - сформировать полноценное двигательное умение.

Основные задачи.

1.Уточнить действие во всех основных опорных точках как в основе, так и в деталях техники.

2. Добиться целостного выполнения двигательного действия на основе сознательного контроля пространственных, временных и динамических характеристик техники.

3. Устранить мелкие ошибки в технике, особенно в ее основном звене.

Данные задачи могут решаться параллельно, т. е. одновременно. Эффективность обучения на этом этапе во многом зависит от Правильного и оптимального подбора методов, приемов и средств обучения. Используя метод целостного исполнения действия, необходимо в комплексе с ним широко применять зрительную, звуковую и двигательную наглядность, направленную на создание ощущений правильного исполнения деталей техники. Метод словесного воздействия меняет свои формы, ведущими становятся анализ и разбор техники действий, беседа. Такой подход позволяет более углубленно познать технику изучаемых действий.

На этом этапе широко используется комплекс разнообразных средств.

1.Применяются упражнения для укрепления мышечной системы и всего организма с учетом особенностей изучаемого двигательного действия.

2. Используются подводящие упражнения, которые подготавливают к освоению основного действия путем его целостной имитации либо частичного воспроизведения в упрощенной форме. Подводящие упражнения обычно представляют собой элемент, часть, связку нескольких движений изучаемого двигательного действия. Необходимо, чтобы по форме и характеру движений эти упражнения имели возможно большее сходство с основной частью изучаемого движения. Например, ученик выполняет с трех шагов разбег и осуществляет отталкивание как в прыжках в высоту, но вместо преодоления планки стремится дотянуться маховой ногой до высоко подвешенного предмета.

3. Длительность применения подводящих упражнений зависит от сложности разучиваемого двигательного действия и подготовленности занимающихся. В применении подводящих упражнений не должно быть перерывов, в противном случае произойдет забывание ранее выученного движения и эффект воздействия их снизится.

Эффективность использования различных упражнений (подготовительные, подводящие, имитационные) достигается при четком соблюдении следующих моментов: а) цели и задачи упражнения; б) структурная взаимосвязь с основными двигательными действиями; в) дозирование упражнений; г) контроль и самоконтроль выполнения.

В рамках одного занятия обучение на этом этапе необходимо планировать в первой половине основной части урока, когда еще не наступило значительное утомление.

3. Этап закрепления и дальнейшего совершенствования. Цель - Двигательное умение перевести в навык, обладающий возможностью его целевого использования.

Основные задачи.

1.Добиться стабильности и автоматизма выполнения двигательного действия.

2. Довести до необходимой степени совершенства индивидуальные черты техники.

3. Добиться выполнения двигательного действия в соответствии с требованиями его практического использования (максимальные усилия и скорости, экономичность, точность, рациональный ритм и т. д.).

4. Обеспечить вариативное использование действия в зависимости от конкретных практических обстоятельств.

Эти задачи могут решаться как одновременно, так и последовательно, так как все они тесно взаимосвязаны.

На этом этапе увеличивается количество повторений в обычных и новых, непривычных условиях, что позволяет вырабатывать гибкий навык. Однако в зависимости от особенностей навыка (гимнастический, игровой и др.) должно определяться целесообразное соотношение простых и вариативных повторений упражнения.

В целях совершенствования движений применяют различные методические приемы: повышение высоты снарядов, увеличение амплитуды и скорости движений, поточное выполнение упражнений, повторение в форме соревнования на качество исполнения и результат, в игровой форме и др.

Глава 7. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

7.1. Понятие о физических качествах

Одной из главных задач, решаемых в процессе физического воспитания, является обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку. Физическими качествами принято называть врожденные (генетически унаследованные) морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности [4]. К основным физическим качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость.

Применительно к динамике изменения показателей физических качеств употребляются термины «развитие» и «воспитание». Термин развитие характеризует естественный ход изменений физического качества, а термин воспитание предусматривает активное и направленное воздействие на рост показателей физического качества.

В современной литературе используют термины «физические качества» и «физические (двигательные) способности». Однако они нетождественны. В самом общем виде двигательные способности можно понимать как индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека (, 1996).

Основу двигательных способностей человека составляют физические качества, а форму проявления - двигательные умения и навыки. К двигательным способностям относят силовые, скоростные, скоростно-силовые, двигательно-координационные способности, общую и специфическую выносливость. Необходимо помнить, что, когда говорится о развитии силы мышц или быстроты, под этим следует понимать процесс развития соответствующих силовых или скоростных способностей.

У того или иного человека двигательные способности развиты по-своему. В основе разного развития способностей лежит иерархия разных врожденных (наследственных) анатомо-физиологических задатков (, 1996):

- анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы (свойства нервных процессов - сила, подвижность, уравновешенность, строение коры головного мозга, степень функциональной зрелости ее отдельных областей и др.);

- физиологические (особенности сердечно-сосудистой и дыхательной систем -- максимальное потребление кислорода, показатели периферического кровообращения и др.);

- биологические (особенности биологического окисления, эндокринной регуляции, обмена веществ, энергетики мышечного сокращения и др.);

- телесные (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и жировой ткани и др.);

- хромосомные (генные).

На развитие двигательных способностей влияют также психодинамические задатки (свойства психодинамических процессов, темперамент, характер, особенности регуляции и саморегуляции психических состояний и др.).

О способностях человека судят не только по его достижениям в процессе обучения или выполнения какой-либо двигательной деятельности, но и по тому, как быстро и легко он приобретает эти умения и навыки.

Способности проявляются и развиваются в процессе выполнения деятельности, но это всегда результат совместных действий наследственных и средовых факторов. Практические пределы развития человеческих способностей определяются такими факторами, как длительность человеческой жизни, методы воспитания и обучения и т. д., но вовсе не заложены в самих способностях. Достаточно усовершенствовать методы воспитания и обучения, чтобы пределы развития способностей немедленно расширились (, 1961).

Для развития двигательных способностей необходимо создавать определенные условия деятельности, используя соответствующие физические упражнения на скорость, на силу и т. д. Однако эффект тренировки этих способностей зависит, кроме того, от индивидуальной нормы реакции на внешние нагрузки.

Педагог по физической культуре и спорту должен хорошо знать основные средства и методы развития разных двигательных способностей, а также способы организации занятий. В этом случае он сможет точнее подобрать оптимальное сочетание средств, форм и методов совершенствования применительно к конкретным условиям.

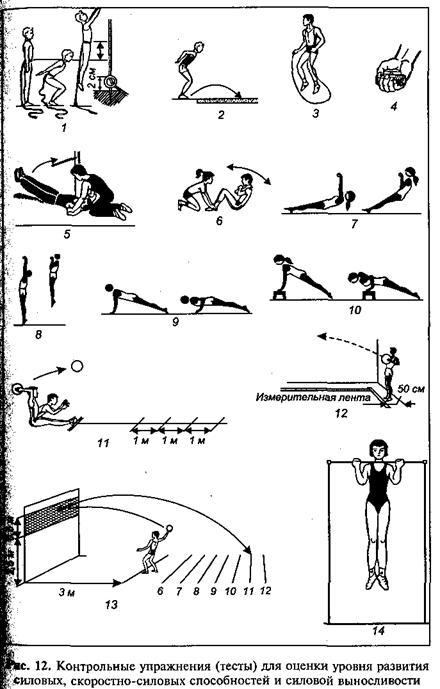

Получить точную информацию об уровне развития двигательных способностей (высокий, средний, низкий) можно с помощью соответствующих тестов (контрольных упражнений).

7.2. Сила и основы методики ее воспитания

Сила - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений).

Силовые способности - это комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила».

Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо двигательную деятельность. При этом влияние на проявление силовых способностей оказывают разные факторы, вклад которых в каждом конкретном случае меняется в зависимости от конкретных двигательных действий и условий их осуществления, вида силовых способностей, возрастных, половых и индивидуальных особенностей человека. Среди них выделяют: 1) собственно мышечные; 2) центрально-нервные; 3) личностно-психические; 4) биомеханические; 5) биохимические; 6) физиологические факторы, а также различные условия внешней среды, в которых осуществляется двигательная деятельность.

К собственно мышечным факторам относят: сократительные свойства мышц, которые зависят от соотношения белых (относительно быстро сокращающихся) и красных (относительно медленно сокращающихся) мышечных волокон; активность ферментов мышечного сокращения; мощность механизмов анаэробного энергообеспечения мышечной работы; физиологический поперечник и массу мышц; качество межмышечной координации.

Суть центрально-нервных факторов состоит в интенсивности (частоте) эффекторных импульсов, посылаемых к мышцам, в координации их сокращений и расслаблений, трофическом влиянии центральной нервной системы на их функции.

От личностно-психических факторов зависит готовность человека к проявлению мышечных усилий. Они включают в себя мотивационные и волевые компоненты, а также эмоциональные процессы, способствующие проявлению максимальных либо интенсивных и длительных мышечных напряжений.

Определенное влияние на проявление силовых способностей оказывают биомеханические (расположение тела и его частей в пространстве, прочность звеньев опорно-двигательного аппарата, величина перемещаемых масс и др.), биохимические (гормональные) и физиологические (особенности функционирования периферического и центрального кровообращения, дыхания и др.) факторы.

Различают собственно силовые способности и их соединение с другими физическими способностями (скоростно-силовые, силовая ловкость, силовая выносливость) (рис. 10).

Собственно силовые способности проявляются: 1) при относительно медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с околопредельными, предельными отягощениями (например, при приседаниях со штангой достаточно большого веса); 2) при мышечных напряжениях изометрического (статического) типа (без изменения длины мышцы). В соответствии с этим различают медленную силу и статическую силу.

Собственно силовые способности характеризуются большим мышечным напряжением и проявляются в преодолевающем, уступающем и статическом режимах работы мышц. Они определяются физиологическим поперечником мышцы и функциональными возможностями нервно-мышечного аппарата.

Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями проявления (, 1975): 1) при напряжении мышц за счет активных волевых усилий человека (активная статическая сила); 2) при попытке внешних сил или под воздействием собственного веса человека насильственно растянуть напряженную мышцу (пассивная статическая сила).

Воспитание собственно силовых способностей может быть направлено на развитие максимальной силы (тяжелая атлетика, гиревой спорт, силовая акробатика, легкоатлетические метания и др.); общее укрепление опорно-двигательного аппарата занимающихся, необходимое во всех видах спорта (общая сила) и строительства тела (бодибилдинг).

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц требуется и быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину и в высоту с места и с разбега, финальное усилие при метании спортивных снарядов и т. п.). При этом чем значительнее внешнее отягощение, преодолеваемое спортсменом (например, при подъеме штанги на грудь), тем большую роль играет силовой компонент, а при меньшем отягощении (например, при метании копья) возрастает значимость скоростного компонента.

К скоростно-силовым способностям относят: 1) быструю силу; 2) взрывную силу. Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, не достигающей предельной величины. Взрывная сила отражает способность человека по ходу выполнения двигательного действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткое время (например, при низком старте в беге на короткие дистанции, в легкоатлетических прыжках и метаниях и т. д.). Для оценки уровня развития взрывной силы пользуются скоростно-силовым индексом в движениях, где развиваемые усилия близки к максимуму:![]()

![]()

где Fmax - максимальная сила, проявляемая в конкретном упражнении;

t max - максимальное время к моменту достижения Fmax.

Взрывная сила характеризуется двумя компонентами: стартовой силой и ускоряющей силой (, 1977). Стартовая сила - это характеристика способности мышц к быстрому развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения. Ускоряющая сила- способность мышц к быстроте наращивания рабочего усилия в условиях их начавшегося сокращения.

К специфическим видам силовых способностей относят силовую выносливость и силовую ловкость.

Силовая выносливость - это способность противостоять утомлению, вызываемому относительно продолжительными мышечными напряжениями значительной величины. В зависимости от режима работы мышц выделяют статическую и динамическую силовую выносливость. Динамическая силовая выносливость характерна для циклической и ациклической деятельности, а статическая силовая выносливость типична для деятельности, связанной с удержанием рабочего напряжения в определенной позе. Например, при упоре рук в стороны на кольцах или удержании руки при стрельбе из пистолета проявляется статическая выносливость, а при многократном отжимании в упоре лежа, приседании со штангой, вес которой равен 20-50% от максимальных силовых возможностей человека, сказывается динамическая выносливость.

Силовая ловкость проявляется там, где есть сменный характер режима работы мышц, меняющиеся и непредвиденные ситуации деятельности (регби, борьба, хоккей с мячом и др.). Ее можно определить как «способность точно дифференцировать мышечные усилия различной величины в условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов работы мышц» (, 1981).

В физическом воспитании и на спортивной тренировке для оценки степени развития собственно силовых способностей различают абсолютную и относительную силу. Абсолютная сила – это максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от массы его тела. Относительная сила - это сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса. Она выражается отношением максимальной силы к массе тела человека. В двигательных действиях, где приходится перемещать собственное тело, относительная сила имеет большое значение. В движениях, где есть небольшое внешнее сопротивление, абсолютная сила не имеет значения, если сопротивление значительно - она приобретает существенную роль и связана с максимумом взрывного усилия.

Результаты исследований позволяют утверждать, что уровень абсолютной силы человека в большей степени обусловлен факторами среды (тренировка, самостоятельные занятия и др.). В то же время показатели относительной силы в большей мере испытывают на себе влияние генотипа. Скоростно-силовые способности примерно в равной мере зависят как от наследственных, так и от средовых факторов. Статическая силовая выносливость определяется в большей мере генетическими условиями, а динамическая силовая выносливость зависит от взаимных (примерно равных) влияний генотипа и среды (, 1997).

Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и юношей считается возраст от 13-14 до 17-18 лет, а у девочек и девушек - от 11-12 до 15-16 лет, чему в немалой степени соответствует доля мышечной массы к общей массе тела (к годам она составляет примерно 23%, к 14-15 годам - 33%, а к 17-18 годам - 45%). Наиболее значительные темпы возрастания относительной силы различных мышечных групп наблюдаются в младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет. Следует отметить, что в указанные отрезки времени силовые способности в наибольшей степени поддаются целенаправленным воздействиям. При развитии силы следует учитывать морфофункциональные возможности растущего организма.

Задачи развития силовых способностей. Первая задача - общее гармоническое развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата человека. Она решается путем использования избирательных силовых упражнений. Здесь важное значение имеют их объем и содержание. Они должны обеспечить пропорциональное развитие различных мышечных групп. Внешне это выражается в соответствующих формах телосложения и осанке. Внутренний эффект применения силовых упражнений состоит в обеспечении высокого уровня жизненно важных функций организма и осуществлении двигательной активности. Скелетные мышцы являются не только органами движения, но и своеобразными периферическими сердцами, активно помогающими кровообращению, особенно венозному (, 1980).

Вторая задача - разностороннее развитие силовых способностей в единстве с освоением жизненно важных двигательных действий (умений и навыков). Данная задача предполагает развитие силовых способностей всех основных видов.

Третья задача - создание условий и возможностей (базы) для дальнейшего совершенствования силовых способностей в рамках занятий конкретным видом спорта или в плане профессионально-прикладной физической подготовки. Решение этой задачи позволяет удовлетворить личный интерес в развитии силы с учетом двигательной одаренности, вида спорта или выбранной профессии.

Воспитание силы может осуществляться в процессе общей физической подготовки (для укрепления и поддержания здоровья, совершенствования форм телосложения, развития силы всех групп мышц человека) и специальной физической подготовки (воспитание различных силовых способностей тех мышечных групп, которые имеют большое значение при выполнении основных соревновательных упражнений). В каждом из этих направлений имеется цель, определяющая конкретную установку на развитие силы и задачи, которые необходимо решить исходя из этой установки. В связи с этим подбираются определенные средства и методы воспитания силы.

7.2.1. Средства воспитания силы

Средствами развития силы являются физические упражнения с повышенным отягощением (сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение степени напряжения мышц. Такие средства называются силовыми. Они условно подразделяются на основные и дополнительные (рис. 11).

Основные средства

1.Упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков разного веса, разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т. д.

2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела:

- упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса собственного тела (подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание равновесия в упоре, в висе);

- упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних предметов (например, специальные пояса, манжеты);

- упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет использования дополнительной опоры;

- ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет инерции свободно падающего тела (например, прыжки с возвышения 25-70 см и более с мгновенным последующим выпрыгиванием вверх).

3. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа (например, силовая скамья, силовая станция, комплекс «Универсал» и др.).

4. Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в быстрой смене напряжений при работе мышц-синергистов и мышц-антагонистов во время локальных и региональных упражнений с дополнительным отягощением и без них.

5. Статические упражнения в изометрическом режиме (изометрические упражнения):

- в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий с использованием внешних предметов (различные упоры, удержания, поддержания, противодействия и т. п.);

- в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий без использования внешних предметов в самосопротивлении.

Дополнительные средства

1. Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки по рыхлому песку, бег и прыжки в гору, бег против ветра и т. д.).

2. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспандеры, резиновые жгуты, упругие мячи и т. п.).

3. Упражнения с противодействием партнера.

Силовые упражнения выбираются в зависимости от характера задач воспитания силы. Так, для специальной силовой подготовки пловца лучше подойдет упражнение с эластическими приспособлениями, чем с отягощениями типа гантелей. В регби для игроков линии нападения лучше применять упражнения с сопротивлением и т. п.

По степени избирательности воздействия на мышечные группы силовые упражнения подразделяются на локальные (с усиленным функционированием примерно 1/3 мышц двигательного аппарата), региональные (с преимущественным воздействием примерно 2/3 мышечных групп) и тотальные, или общего воздействия (с одновременным или последовательным активным функционированием всей скелетной мускулатуры).

Силовые упражнения могут занимать всю основную часть занятия, если воспитание силы - его главная задача. В других случаях силовые упражнения выполняются в конце основной части занятия, но не после упражнений на выносливость. Силовые упражнения хорошо сочетаются с упражнениями на растягивание и на расслабление.

Частота занятий силового направления должна быть до трех раз в неделю. Применение силовых упражнений ежедневно допускается только для отдельных небольших групп мышц.

При использовании силовых упражнений величину отягощения дозируют или весом поднятого груза, выраженного в процентах от максимальной величины, или количеством возможных повторений в одном подходе, что обозначается термином повторный максимум (ПМ).

В первом случае вес может быть минимальным (60% от максимума), малым (от 60 до 70% от максимума), средним (от 70 до 80% от максимума), большим (от 80 до 90% от максимума), максимальным (свыше 90% от максимума) (Р. Роман).

Во втором случае вес может быть:

предельным - 1 ПМ,

околопредельным - 2-3 ПМ,

большим - 4--7 ПМ,

умеренно большим - 8-12 ПМ,

малым - 19-25 ПМ,

очень малым - свыше 25 ПМ (, 1970).

7.2.2. Методы воспитания силы

В практике физического воспитания используется большое количество методов, направленных на воспитание различных видов силовых способностей. Наиболее распространенные из них представлены в таблице 1.

Таблица 1

Методы развития силы и их направленность в упражнениях с отягощениями

|

Методы развития силы |

Направленность методов развития силы |

Содержание компонентов нагрузки |

| |||||

|

Вес отяго- щения, % от мак- симума |

Количество Повторе-нии уп- ражнения |

Количество подходов |

Отдых, мин |

Скорость преодо- левающих движений |

Темп выполнения упражне- ния |

| ||

|

Метод максимальных усилии |

Преимущественное развитие максимальной силы |

До 100 и более |

1-3 |

2-5 |

2 -5 |

Медлен- ная |

Произ- вольный |

|

|

Развитие максимальной силы с незначительным приростом мышечной массы |

90-95 |

5-6 |

2-5 |

2-5 |

Медлен- ная |

Произ- вольный |

| |

|

Одновременное увеличение силы и мышечной массы |

85-90 |

5-6 |

3-6 |

2-3 |

Средняя |

Средний |

| |

|

Метод непредельных усилии с нор-мированным количеством повторении |

Преимущественное увеличение мышечной массы с одновременным приростом максимальной силы |

80-85 |

8-10 |

3-6 |

2-3 |

Средняя |

Средний |

|

|

Уменьшение жирового компонента массы тела и совершенствование силовой выносливости |

50-70 |

15-30 |

3-6 |

3-6 |

Средняя |

Высокий до мак- сималь- ного |

| |

|

Совершенствование силовой выносливости и рельефа мышц |

30-60 |

50-100 |

2-6 |

5-6 |

Высокая |

Высокий | ||

|

Метод непредельных усилий с максимальным количеством повторений (до отказа) |

Совершенствование силовой выносливости (анаэробной производительности) |

30-70 |

До отказа |

2 4 |

5 10 |

Высокая |

Субмаксимальный | |

|

Совершенствование силовой выносливости (гликолитической емкости) |

20-60 |

До отказа |

2-4 |

1-3 |

Высокая |

Суб максимальный | ||

|

Метод динамических усилий |

Совершенствование скорости отягощенныхдвижений овершенствование «взрывной силы» и реактивной способности двигательного аппарата |

15-35 |

1-3 |

До падения скорости |

До восстановления |

Максимальная |

Высокий | |

|

«Ударный» метод |

Совершенствование «взрывной силы» и реактивной способности двигательного аппарата |

15-35 |

5 - 8 |

До падения мощности усилий |

До восстановления |

Максимальная |

Произвольный | |

Метод максимальных усилий предусматривает выполнение заданий, связанных с необходимостью преодоления максимального сопротивления (например, поднимание штанги предельного веса). Этот метод обеспечивает развитие

способности к концентрации нервно-мышечных усилий, дает больший прирост силы, чем метод непредельных усилий. В работе с начинающими и детьми его применять не рекомендуется, но если возникла необходимость в его применении, то следует обеспечить строгий контроль за выполнением упражнений.