Это была наивысшая точка успехов России в царствование Ивана IV…

Ошибка правительства Адашева, пытавшегося вести войну и в Ливонии, и на юге против Крыма, привела к неизбежным военным неудачам. Они, впрочем, не носили рокового характера, поскольку, в целом, перевес в Ливонии был на стороне России, а Крым в военном отношении после пережитых им бед был еще долго не опасен. Однако для Избранной рады эти незначительные неудачи имели самые печальные последствия. В 1560г. она прекратила свое существование. Адашев, направленный воеводой в Ливонию, вскоре умер при неясных обстоятельствах, Сильвестр был сослан. Иоанн стал на деле всевластным государем.

Причина падения Избранной рады была позже объяснена самим Иоанном. Царь не мог простить Адашеву и Сильвестру, что они у него «всю власть отняли». При правлении Избранной рады властные возможности царя были сильно ограничены и дело здесь было вовсе не во властолюбивых притязаниях Адашева и Сильвестра и их соратников. Избранная рада, Боярская дума, первые Соборы представителей «всей земли», выборная земская власть на местах устанавливали в России иной государственный порядок, нежели полное самовластие московских царей. Страна на деле превращалась в сословно-представительное государство, где государь правит, согласуя свою волю с пожеланиями представителей ведущих сословий. Это был тот путь, по которому изначально до ордынского ига шла Русь, путь, подобный государственному развитию стран севера Европы - Англии. Швеции, Дании, сделавший их передовыми в политическом и в экономическом отношении.

Особо важно то, что сословно-представительная монархия вовсе не ослабляла ни внутреннего единства государства, ни его внешнего могущества. Выдающиеся достижения правительства Избранной рады во внутреннем обустройстве России, победы, вдвое расширившие пределы государства, говорят сами за себя. Единственное, чему угрожало продолжение правления Избранной рады и упрочение нового государственного порядка - это самовластие царя, не желавшего признавать ни за кем из своих подданных никаких прав. Иван IV, убежденнейший сторонник идеи неограниченного самовластия монарха, укрепленный в ней воинствующим осифлянином Вассианом Топорковым, использовал первые же неудачи Избранной рады для ее упразднения. Царь прекрасно понимал, куда идет государственное развитие России, и потому решил беспощадно пресечь движение по этому пути. С 1560г. царь Иван IV начинает превращаться в Грозного, казни непокорных царской воле, а чаще тех, кто казался таковым, становятся делом повседневным. Жертвами царской расправы становились достойнейшие люди страны, имевшие выдающиеся заслуги. Среди них князь Александр Горбатый, покоритель Казани, князь Михаил Репнин, отличившийся при взятии Полоцка… Верный друг юности Иоанна, видный военачальник Андрей Курбский, спасаясь от грозящей ему расправы, бежал в 1565г. в Литву, откуда направил царю негодующее письмо, обличающее его беззакония. Вот как оно изложено в поэтическом пересказе :

«Царю, прославляему древле от всех,

Но тонущу в сквернах обильных!

Ответствуй, безумный, каких ради грех

Побил еси добрых и сильных?

Ответствуй, не ими ль средь тяжкой войны,

Без счета твердыни врагов сражены?

Не их ли ты мужеством славен?

И кто им бысть верностью равен?

Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас,

В небытную ересь прельшенный?

Внимай же! Приидет возмездия час,

Писанием нам предреченный,

И аз, иже кровь в непрестанных боях

За тя, аки воду, лиях и лиях,

С тобой пред судьею предстану!

Так Курбский писал к Иоанну.»

Иоанн, потрясенный бегством Курбского и уязвленный его письмом, счел необходимым вступить с ним в спор, дабы отстоять свою державную правоту. Между царем и его бывшим другом завязалась переписка, отразившая не только их взгляды на тогдашние судьбы России, но и два пути, по которым возможно было ее дальнейшее развитие. Если государственный идеал Ивана Грозного предельно прост и ясен - неограниченная власть монарха, «хозяина Земли Русской», владыки жизни и смерти всех без исключения подданных, - то идеал Андрея Курбского сложнее. Князь Курбский полагал предпочтительным способ управления государством, когда царь правит, сообразуя свои действия с «синклитом» советников. Опорой царской власти должны быть выборные от всей земли - «всенародныя человеки». В согласии с ними государем и должны вершиться державные дела. Идеал Курбского - сословно-представительная монархия - вовсе не надуманный, ибо он опирался на многолетний успешный опыт деятельности «Избранной рады» и имел глубинные корни в древней русской государственности.

Нельзя назвать надуманным и идеал государственности Ивана Грозного. Он исходил из действительного положения московского царя как вотчинника - хозяина всей Русской земли и, как это утвердилось уже в сознании подавляющего большинства народа, владыки, безусловное повиновение коему – добродетель. Иоанн убежденно отстаивал права своей безграничной власти. Суть его взглядов сводится к утверждению, что и казнить, и миловать подданных своих государь вправе по своей воле, т. е. не действительная вина или заслуга подданного определяет его судьбу, но воля государя, могущего счесть преступление заслугой, достоинство виной. Для убедительной защиты своих взглядов Иоанн применил хитроумнейший прием: он представил в своем послании к Курбскому суть спора в противостоянии не царского самовластия и сословно-представительной монархии, а сторонников единого государства (царь) и желающих вернуть его в состояние раздробленности (бояре). Здесь, действительно, только злодей бы не согласился с царем! Хитроумие Иоанна воистину оказалось действенным на века. «Жертвами» его оказались даже историки XIX и XX веков, многие из которых искренне отстаивали в своих трудах, что Иван IV пусть и бесчеловечными методами, но боролся за централизацию государства, а боярство этому противостояло, тоскуя по временам феодальной раздробленности! Царская ложь пережила века. На деле же ни Курбский, ни боярство московское не выступали и не могли выступать противниками единого централизованного государства. Речь шла о другом: как управлять этим государством. И итоги правления Ивана Грозного ответили на этот вопрос полностью. Оболганная царем Избранная рада укрепляла единство и благополучие государства, сокрушала его внешних врагов, расширяла пределы государства; Иоанн IV, став единоличным и самовластным правителем страны, привел ее в конце концов к «великому разорению» и поражениям в борьбе с внешними врагами. С 1565 по 1572гг. Иван Грозный на деле восстановил в стране феодальную раздробленность, разделив государство на «Опричнину», где сам царь непосредственно осуществлял управление, и «Земщину», где сохранялось управление Боярской думы, земской власти. Смысл введения «Опричнины» был в попытке уничтожить систему государственного управления, ранее возглавляемого «Избранной радой». Царь после пяти лет беспощадных казней, наконец, убедился, что для торжества его политической системы мало рубить головы, но надо изменить и самый государственный порядок. Не имея должных сил для передела всех властных структур в государстве, он путем «Опричнины» во-первых создавал себе опору- опричное войско. Во-вторых - образец нового государственного порядка. «Опричнина» Ивана Грозного - это противостояние двух Россий: России земской, уходящей корнями в Киевскую и Новгородскую Русь, и России, выросшей из ордынского ига. Результат противостояния оказался для страны трагичным. Опричный произвол, казни, жертвами коих стало около четырех тысяч человек, разгром древнего Новгорода, где были перебиты тысячи и тысячи горожан, надорвали внутренние силы государства и ослабили его способность противостоять внешним врагам. В 1571г. крымский хан Девлет-Гирей подошел к самой Москве, откуда трусливо бежал «грозный царь». Большая часть города погибла в пожаре, который, однако, и спас столицу от захвата ее крымцами. Опричники оказались никуда не годными воинами и наоборот, земское боярское войско на следующий год разгромило Девлет-Гирея и не допустило вновь татар к Москве. После этого сам царь, признавший в письме к одному из своих опричников Василию Грязному, что опричники оказались «бабы, а не воины», вынужден был отменить свое любимое детище.

Отмена «опричнины» мало изменила политику царя. Расправы, казни, убийства подозрительных Ивану Грозному людей продолжались. В опричные годы жертвой Иоанна стал и сам глава Русской церкви митрополит Филипп, пытавшийся возвысить свой голос против преступлений царя и его опричников. Все же было сопротивление «опричнине». На Земском Соборе 1566г., где по мысли царя «опричнина» должна была быть узаконена, ей возникло серьезное противодействие. Около 300 земских дворян направили царю челобитную с просьбой отменить опричные указы. Разъяренный царь велел схватить всех челобитчиков, но расправиться со всеми тремястами не решился, «ограничившись « избиением батогами пятидесяти и обезглавливанием троих.

Это было, пожалуй, самое значительное выступление против царского произвола. Сколь разительна несхожесть нравов домонгольской и Московской Руси! Владимирский князь Андрей Боголюбский, посмевший без суда лишь по воле своей казнить одного боярина, немедленно столкнулся с яростным протестом знати, стоившим ему жизни. Иван Грозный казнит тысячи безвинных людей, разоряет русские земли (пример Новгорода!) пуще любого Мамая, а протестов-то… подвиг митрополита Филиппа, письма Курбского, предсмертный крик казнимого дьяка Висковатого опричникам: «Будьте вы прокляты со своим царем», да жалоба трехсот земцев. Нравственное состояние Московии времен Ивана Грозного исторически точно показал в сатирической поэме «Поток-богатырь», герой которой, киевский витязь времен Владимира Поток чудесным образом оказывается в Москве Иоанна и видит совершенно изумительную для себя картину:

«…гремят тулумбасы; идет караул

Гонит палками встречных с дороги;

Едет царь на коне в зипуне из парчи,

А кругом с топорами идут палачи,-

Его милость сбираются тешить,

Там кого-то рубить или вешать.

И во гневе за меч ухватился Поток:

«Что за хан на Руси своеволит?»

Но вдруг слышит слова: «То земной едет Бог.

То отец наш казнить нас изволит!

И на улице, сколько там было толпы.

Воеводы. бояре, монахи. Попы,

Мужики старики и старухи-

Все пред ним повалились на брюхи.

Удивляется притче Поток молодой:

«Если князь он, иль царь напоследок.

Что ж метут они землю пред ним бородой?

Мы честили князей, но не эдак!

Да и полно, уж правду ли я на Руси?

От земного нас Бога Господь упаси!

Но Писанием велено строго

Признавать лишь небесного Бога!»

И пытает у встречного он молодца:

«Где здесь, дядя, сбирается вече?»

Но на том от испугу не видно лица:

«Чур меня,- говорит,- человече!

И пустился бежать от Потока бегом;

У того ж голова заходила кругом…»

Унижение достоинства народа Иоанном превзошло все мыслимое, когда целый год (1575-76) великим государем России был объявлен татарский хан Симеон Бекбулатович, а сам Иван Васильевич, отрекшись от престола, объявил себя лишь верным его слугою. Он даже покинул Кремль, куда торжественно въехал Симеон - бывший касимовский хан Едигер, принявший это имя после крещения, а сам скромно поселился на Арбате.

Маскарад этот понадобился Иоанну, разумеется, не для одного лишь унижения подданных. От имени Симеона Бекбулатовича он начал новую полосу свирепейших казней, показавших всем, что отмена «опричнины»- фикция.

На сей раз жертвами казней оказались те, кто в послеопричное время стоял во главе правительства страны. Не доверяя, очевидно, никому кроме ближайшего своего друга изувера Малюты Скуратова, Иоанн не щадил и тех, кто, казалось, был предан ему душой и телом. Должно жалеть безвинные жертвы царского произвола. Таких было большинство, но порой жертвами палача становились и сами палачи. Такова судьба многих опричников и первого послеопричного правительства.

Год спустя Иоанн «вернулся» на престол. Но особых перемен в духе его правления не произошло. Царь оставался верен избранной им линии до конца. Да, Ивана Грозного трудно упрекнуть в непоследовательности ведения им как внутренних, так и внешних дел в государстве. Наверное, потому и последствия его царствования оказались столь однозначны:

- внутри страны «великое разорение»

- во вне проиграна Ливонская война, утрачены все завоевания в Прибалтике, уступлены и древние русские владения.

Причина поражения России в Ливонской войне и утрата только что обретенного «окна в Европу» прямое следствие внешнеполитической деятельности самого Иоанна, непонимания им действительных задач внешней политики страны, ее реальных возможностей. Приверженец идеи «Москвы-Третьего Рима», искренне убежденный в своем природном превосходстве над прочими земными владыками, Иоанн во внешних делах руководствовался именно этими, надуманными, исполненными спеси, положениями, а не действительными потребностями и возможностями России. Разумно ли было, получив желанный выход к морю - Нарву, стремиться к непременному завоеванию всей Ливонии, когда было очевидно, что это ведет к неминуемой войне с другими соседями ордена, также зарящимися на его земли? Так, Россия сначала ввязалась в войну с Литвой, за которой стояла Польша, затем и со Швецией. Между Швецией и Польшей были серьезнейшие противоречия. Но дипломатия Иоанна не только не использовала их, но сумела навязать своей стране войну с коалицией противников, явно обреченную на неудачу. Отвоевав у Литвы древний русский Полоцк, Иоанн на мирных переговорах потребовал от литовцев и поляков вернуть России все былые владения Руси времен Владимира Мономаха… Литовское княжество должно было бы в этом случае все войти в состав России, Польша отдать Карпатскую Русь. Естественно, подобные требования не располагали к окончанию войны, а столь непомерные требования лишь подтолкнули Литву и Польшу к окончательному слиянию в единое государство. Это и произошло в 1569г., когда в городе Люблине была подписана новая уния, создававшая единое польско-литовское государство - Речь Посполитую. Так, на западных рубежах России вместо явно слабевшей Литвы появился могущественнейший сосед, военную силу коего еще предстояло испытать ближайшим поколениям россиян.

Не сумев использовать немалые успехи русских войск в Ливонии Иоанн в конце концов безнадежно проиграл Ливонскую войну. Длившаяся четверть века, она в итоге закончилась полным поражением России. Все завоевания в Ливонии были утрачены, «нарвское мореплавание» так и не открыло стране «окно в Европу». Более того, шведам были уступлены русские крепости Иван-город, Ям, Копорье; только пустынное тогда заболоченное устье Невы оставалось пока за Россией. Поляки вновь завладели Полоцком и только героическая оборона Пскова 1581г., во главе которой стоял доблестный воевода Иван Петрович Шуйский, предотвратила польское вторжение вглубь России. Ям Запольское перемирие 1582г. с Польшей и Плисское перемирие 1583г. со Швецией обозначили бесславный для Иоанна конец Ливонской войны.

По приятной на сей раз иронии судьбы в те же самые годы казаки Ермака Тимофеевича, разгромив сибирского хана Кучума, положили начало присоединению к России необъятных просторов Сибири. Но успех этот, к коему само правительство московское и царь не имели ни малейшего отношения, никак не мог сгладить как внешних неудач, так и внутренних неурядиц последних лет царствования Ивана Грозного.

Помимо тяжелейших неудач в делах державных последние годы правления Иоанна IV обернулись трагедией для династии Рюриковичей. Царь собственной рукой обрек род правителей Москвы, потомков младшего сына Александра Невского, на исчезновение. Убив в припадке дикого самодурства сына-наследника Ивана Ивановича, он нанес династии удар, от коего ей не суждено было оправиться. Бесчеловечный деспотизм, свойственный Иоанну, не только в государственной жизни, но и в семейной дал самые горькие плоды. Смерть царевича Ивана делала наследником трона державы Российской слабоумного Федора Иоанновича, малолетний Дмитрий Иоаннович, как сын седьмой жены царя, законным наследником не считался, поскольку седьмой по счету брак царя с Марией Нагой с церковной точки зрения представлялся весьма сомнительным. Для полного несчастья брак Федора Иоанновича с Ириной Федоровной Годуновой, сестрой царского любимца Бориса Годунова, был бездетным. Иоанн, пытаясь в отчаянии спасти царский род, захотел развести Федора с Ириной и найти царевичу иную, «плодовитую», жену. Но тот, души не чаявший в «жене Аринушке», неожиданно решительно воспротивился отцовским намерениям, и царь был принужден отступить.

Понимая, что Федор сам неспособен управлять государством, Иоанн составил новое завещание, по которому при будущем царе создавался опекунский совет, коему все державные дела и поручались. В совет царь включил четырех человек: дядю Федора боярина Никиту Романовича Захарьева-Юрьева, князя Ивана Федоровича Мстиславского, стоявшего во главе Боярской думы, знаменитого воеводу, героя обороны Пскова от войск польского короля, князя Ивана Петровича Шуйского и «опричного героя»- племянника кровавого изувера Малюты Бельского, объявленного царским душеприказчиком и, следовательно, главою опекунского совета. Последний выбор, включивший в число опекунов Федора, да еще и главою их, наряду с царским родственником и знатнейшими князьями, худородного Бельского, родича страшной памяти Малюты, был явно не случайным. Иоанн тем самым пытался завещать «опричное правление» своему преемнику, полагая его единственно правильным. Это показывает лживость раскаяния царя, после убийства сына было признавшего греховность своих деяний и пожертвовавшего горы серебра на помин душ казненных им - прямое признание Иоанном неправедности свершенных по его воле казней, ибо за праведную казнь истинных злодеев царь перед Богом не ответчик.

19 марта 1584г. царь Иоанн Васильевич скончался. Закончилось полувековое царствование, из коего, пожалуй, только вторую половину можно назвать правлением Ивана Грозного. Время царствования Иоанна Карамзин делил на две части: первую, светлую, до «опричнины», и вторую, черную, до конца правления. Действительность, безусловно, сложнее. И первая половина царствования имеет немало мрачных сторон, и «опричнина» сама по себе не явилась решительным рубежом, ее предвестником было падение «Избранной рады». Тем не менее характеристика Карамзина по глубинной своей сути верна: вторая половина царствования Иоанна перечеркнула многое из того доброго, что принесла его начальная часть и особенно время, когда Алексей Адашев и Сильвестр стояли во главе правительства России. Поразительно, но все лучшее, что свершилось в стране при Иване Грозном явилось заслугой лиц, ставших затем его жертвами. Опала и смерть Адашева, ссылка и смерть Сильвестра, казнь покорителя Казани князя Александра Горбатого, бегство Курбского, расправа над полоцким победителем Михаилом Репниным, гибель на плахе Алексея Басманова, взявшего неприступную Нарву… Что было бы его царствование без их заслуг и как он оценил их?

Итоги же собственного его правления однозначны: проигранные войны вовне, столь блистательно начатые, и «великое разорение» внутри страны. Умный и тонкий наблюдатель, английский посол в Москве Флетчер точно отметил в своих записках, что результатом царствования Иоанна неизбежно станет гражданская война. Закат правления Ивана Грозного стал зарей «Смутного времени».

Федор Иоаннович (гг.)

«Иоанн Грозный, собственно говоря, был последний московский государь из Рюриковской династии»- писал . и нельзя с ним не согласиться. Федор Иоаннович, совершенно не способный быть государем, мог только царствовать, но не управлять. Посол Польши при московском дворе Сапега дал совершенно уничижительную характеристику царю Федору: «Хотя про него говорят, что у него ума немного, но я увидел, как из собственного наблюдения, так и из слов других, что у него вовсе его нет». Никто из современников мнения этого не оспаривал.

Иоанн, зная способности сына, полагал, что правление государством будут осуществлять четверо регентов: Юрьев, Мстиславский, Шуйский и Бельский, но события стали развиваться совершенно в ином направлении. Богдан Бельский, чье имя у всех вызывало память об ужасах опричнины, вскоре после смерти Иоанна был сослан в Нижний Новгород. Недолго продержались у кормила власти и остальные регенты. Никита Романович Юрьев, дядя Федора, в 1586г. умер; судьба Мстиславского и Шуйского оказалась печальной. Даже не включенный в число опекунов, шурин Федора Годунов, что доказали исследования историка Руслана Григорьевича Скрынникова, сумел в течение трех лет сокрушить регентский совет и стал в итоге единоличным правителем государства при слабоумном царе. Мстиславский был сослан в Кириллов монастырь на Белом озере и там пострижен в монахи; князь Иван Петрович Шуйский, составивший целый заговор против Бориса и пользовавшийся поддержкой не только значительной части боярства - Шуйские, Воротынские, Головины, Колычевы, Мстиславские.- но и купечества московского, потерпел неудачу, был сначала сослан, пострижен в монахи, а затем по тайному распоряжению Годунова умерщвлен в конце 1588г. Борис Годунов избавился от недругов и в церковных верхах, сместив митрополита Дионисия. На его место был поставлен преданный Годунову Иов, ставший в 1589г. первым русским патриархом. Сумев поднять статус главы Русской Церкви, Борис заполучил расположение церковных иерархов.

Что позволило худородному Борису Федоровичу Годунову одолеть знатнейших противников, обладавших верховной властью по завещанию грозного царя? Разумеется, надо принять во внимание его личные качества: острый ум, хитрость, прекрасное знание людей, умение использовать их слабости, но, думается, главное было в другом. Борис блистательно использовал положение царского шурина. «Царь Федор находился под влиянием своей жены, а Борис был постоянно дружен с нею, а потому стоял ближе всех к царю, и никто не в силах был оттеснить его.» (). «Годунов действовал именем царским, был силен властию, от царя истекавшею, властию, которая давала ему средства осиливать людей знатнейших.» ().Так брак Федора Иоанновича с Ириной Федоровной Годуновой открыл дорогу к высшей власти Борису Федоровичу Годунову. Став уже с 1587г. действительным главой правительства, в феврале 1595г. Борис добился и официального титула «правитель государства». И это при живом царе! Потому-то и говорить о царствовании Федора Иоанновича можно лишь как о времени правления Бориса Годунова, подобно как во Франции царствование Людовика XIII (гг.) вылилось в правление Ришелье (гг.). Борис был незауряден не только в придворных интригах. Он действительно обладал подлинно державным умом. Встав во главе государства он направил все свои недюжинные способности на его внутреннее и внешнее устроение, достигнув в ряде дел немаловажных успехов.

В делах внешних Борис Годунов сумел заметно укрепить международное положение России. Продлив в 1587г. перемирие с Польшей, он развязал себе руки против Швеции. Нелегкая война со шведами, шедшая с 1590 по 1593г. и завершенная окончательно миром в Тязвине в 1595г., дала России возвращение утраченных в Ливонскую войну земель по южному побережью Финского залива с крепостями Иван-город, Ям, Коперье и крепости Корела на западном берегу Ладожского озера. В 1591г. было отражено нашествие крымских татар хана Кази-Гирея, сумевших достигнуть окраин Москвы - решительное столкновение произошло близ стен подмосковного Свято-Данилова монастыря. Нашествие было столь грозным, а решительный успех казался столь случайным, что сочли его Божьим промыслом. В память об этом отражении похода крымцев к юго-западу от Москвы был основан Донской монастырь.

Это оказалось последнее нашествие крымских татар, когда им удалось достичь российской столицы.

Продолжил Борис и расширение пределов государства. К 1598г. посланные за Урал русские отряды окончательно победили сибирского хана Кучума. Сибирь вошла в состав России, началось русское движение на восток, коему предстояло спустя полвека завершиться на берегах Тихого океана.

Исключительно активной представляется дипломатическая деятельность Бориса Годунова. В 1587г. он заключил важный договор с королевой Англии Елизаветой I, положивший начало регулярной англо-русской торговле. Представители созданной в Англии Московской компании получили право беспошлинной торговли в России. С русской стороны их партнером выступало само правительство, предпочитавшее все нити внешней торговли страны держать в своих руках. Купец, свободно ведущий свою торговлю, так характерный для Древней Руси - вспомним былинного новгородца Садко и реального тверича Афанасия Никитина, добиравшихся в своих странствиях до Индии,- в Московском царстве исчезает. Государство само ведет внешнюю торговлю, произвол его душит торговлю внутреннюю. Раз московское купечество попыталось заявить свои права, поддержав заговор Ивана Петровича Шуйского против Годунова, но преданное им и лишившееся лучших своих представителей, отправленных Борисом на плаху, быстро смирилось со своим достаточно незавидным положением.

Свободу торговли, личные права купца в Москве XVI-XVII веков не воспринимали. Тем же англичанам была разрешена только оптовая торговля, беспошлинная только для одной Московской компании. Внутренняя торговля в Московии развивалась крайне медленно из-за бесчисленных сборов и пошлин, многочисленных внутренних таможен- худшее наследие времен раздробленности, сохраненное централизованным государством - ничем не ограниченного произвола властей. И здесь правительство Бориса Годунова ничего не изменило к лучшему по сравнению с предшественниками.

Правда, современники воспринимали правление Годунова как явно лучшее в сравнении с царствованием Иоанна, но, как справедливо отметил , «состояние народа при Борисе было лучше, чем при Грозном, уже потому, что хуже времен последнего мало можно найти в истории. Но основные воззрения на государственный порядок и общественный строй не изменялись». В последнем и таились подлинные причины той катастрофы, которой в итоге завершилось двадцатилетнее правление Бориса Федоровича Годунова.

Наследие Грозного в делах внутренних было страшным. «Великое разорение»- так именовали современники состояние государства ко времени кончины Иоанна. Следствием этого явился массовый исход населения из центральных областей страны на недавно завоеванные окраины. Результат здесь был двоякий: центр государства обезлюдел - в подмосковных уездах осталась лишь шестая часть доопричного люда; с другой стороны, шло непрерывное заселение Поволжья, богатых черноземных земель по Дону, Хопру, тогда же на новых рубежах государства сложились казачьи войска на Дону и Тереке. Перед правительством Годунова стояла жесткая необходимость остановить обезлюживание центра страны и взять в свои руки хаотичный досель процесс заселения вновь присоединенных земель. Эта необходимость стала одной из важнейших причин установления в России крепостного права. Борис Годунов, будучи правителем государства в царствование Федора Иоанновича, стал «отцом крепостничества» в русской истории.

Исторической справедливости ради должно сказать в защиту Бориса, что введение в стране крепостного права при нем менее всего может быть объяснено его «злодейским умыслом». Оно, увы, вытекало совершенно закономерно из самого государственного порядка Московского царства и того несчастного положения, в котором оно оказалось к концу XVI столетия.

В государстве, где сословия отличаются не правами, а обязанностями, где все подданные - холопы государевы, коих он казнит и милует не по закону, а по воле свей, неизбежно рабское положение всего народа. По иронии истории, пока у крестьян было право перехода в Юрьев день, они оставались на Руси единственным сословием, имевшим записанные в законе личные права. Важно следующее обстоятельство: при крайне рутинной обработке земли, характерной для Средневековья вообще, а не только русского, урожайность была невысока. «Великое разорение», когда часть страны обезлюдела, а в другой сельская жизнь еще не наладилась, привело к сильнейшему падению уровня жизни. В таких условиях взимать налоги с крестьян можно было только ужесточив резко власть над ними. Чем ниже уровень производства прибавочного продукта в деревне, тем более жесткая система нужна для его изъятия в пользу государства. Отсюда и установление крепостнической зависимости в русской деревне в конце XVIв.

Наряду с этими причинами огромную роль сыграли и следующие обстоятельства:

Расположенное на обширной Восточноевропейской равнине государство, не имеющее естественных защитных рубежей, зато соседствующее с весьма воинственными и сильными в военном отношении державами - Польшей, Швецией, Крымом, вынуждено придавать первенствующее значение укреплению обороноспособности страны. Для этого государству необходимо содержать многочисленные вооруженные силы. Лучший выход- сильная постоянная армия - невозможен ввиду отсталости и бедности Московии. Страна в состоянии лишь создать военное сословие - дворянство (другое военное сословие - казачество - создалось «самочинно», без участия государства). Дворянство, чьей главной обязанностью является служба государю «конно, людно и оружно», не может рассчитывать на царское жалование - в казне для этого нехватка средств, почему и заведенные как постоянное войско стрелецкие полки так таковыми и не станут. Единственно, чем государство может платить дворянам за их службу - это земля. Но в России XVIв. «земли было много, рук мало; служилым людям была тщета…» (). Сколь бы щедро не платило государство дворянам за их службу землей (единственное его изобильное богатство того времени), без крестьянина на ней плата эта ничего не значила. Но и само по себе наличие на пожалованной земле крестьянских хозяйств вовсе не гарантировало служилому человеку сколь либо постоянного с них дохода для достойного несения царской службы. При обширнейших просторах незаселенных, годных для пахоты, земель, да при наличии права Юрьева дня удержать при своем поместье крестьян и добиться от них необходимого дохода (а над ними ведь и государство тягло!) дворянину более, чем затруднительно.

Дворянским поместьям еще и нелегко соседствовать с боярскими вотчинами, где уже относительно прочное, более богатое хозяйство. Вотчинник отнюдь не прочь переманить к себе крестьян поместника по необходимости, и случаев таких множество. А тощать дворянству государство не может себе позволить. Оно - военное сословие, главный «щит» державы, его саблями оно прежде всего отбивается от нападений врагов, или же добывает новые земли. Иван Грозный, разорив боярство, ослабил и военную мощь страны: основу войска тогда составляли бояре и их дружины, состоявшие из «воинских холопов». Дворянство при Годунове становилось естественной главной военной опорой государства и оно было обязано печься об интересах «служилых людей»-поместников. Закрепощение крестьян, лишение их личной свободы стало жестокой необходимостью для государства, желающего создать сильное военное сословие и прекратить хаотичное переселение, грозящее вконец обезлюдить исторический центр страны. Память народная запечатлела введение в России крепостничества знаменитой пословицей: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Но стала крепостной русская деревня не единовременно. Достойно изумления, но указ, возвещающий о начале крепостного права так и не был найден, несмотря на титанические усилия историков всех поколений. К концу XX в, ученые окончательно убедились, что его как такового, пожалуй, и вовсе не было. Крепостное право утвердилось не особым царским указом, но целой системой мер, принятых под руководством Бориса Годунова в царствование Федора Иоанновича. Началось фактическое закрепощение с 1584г., когда правительство начало в стране подробное описание всех основных уездов. Перепись длилась около 4 лет до 1588г. включительно. Как писал один из крупнейших специалистов по истории становления крепостничества : «Общая перепись, предпринятая после завершения 25-летней разорительной войны, имела целью учесть все тяглое платежеспособное население, без чего невозможно было восстановить налоговую систему и привести в порядок расстроенные войной и разрухой государственные финансы». Перепись сопровождалась введением так называемых «заповедных лет», когда крестьянские переходы воспрещались. Поначалу они казались мерой временной, но постепенно правительству и дворянам становились очевидными преимущества нового порядка, да и само положение в стране неизбежно толкало Годунова в сторону превращения «заповедных лет» в постоянное явление государственной жизни. Наконец 24 ноября 1597г. был издан закон о непременном пятилетнем сыске беглых крестьян. Не отменяя формально Юрьева дня, закон этот попросту не упоминал о нем как бы о несуществующем более явлении. Тогда же наряду с прикреплением крестьян к земле поместников и вотчинников произошло и прикрепление дворовых слуг и холопов к своим господам. Так, к концу XVIвека в России установилось крепостное право. «Прикрепление крестьян было результатом древней русской истории: в нем самым осязательным, самым страшным образом высказалось банкротство бедной страны, не могшей своими средствами удовлетворить потребностям своего государственного положения.»- писал .

Самому правителю, дворянству такой выход из положения представлялся единственно возможным, трагических последствий его они предвидеть не могли. 90-е годы были для Бориса Годунова не только временем установления в стране новых порядков, но и порой прямой борьбы за царский венец. «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты» (так охарактеризован он в пушкинской трагедии, а впрочем не был он ни рабом - происходил из костромских бояр, ни татарином) возжелал «шапку Мономаха». Прямую дорогу к трону Борису открыла гибель в Угличе царевича Дмитрия, последнего сына Ивана Грозного. Сразу по смерти Иоанна малолетний царевич, мать его царица Мария Нагая и ее родные были высланы из столицы в Углич, дабы своим присутствием в Кремле они не осложняли и без того смутную обстановку в Москве. Смерть царевича, случайно во время припадка эпилепсии, которой он действительно страдал, упавшего на нож, угодивший ему прямо в сонную артерию, несправедливо числится многими историками и писателями за Годуновым.

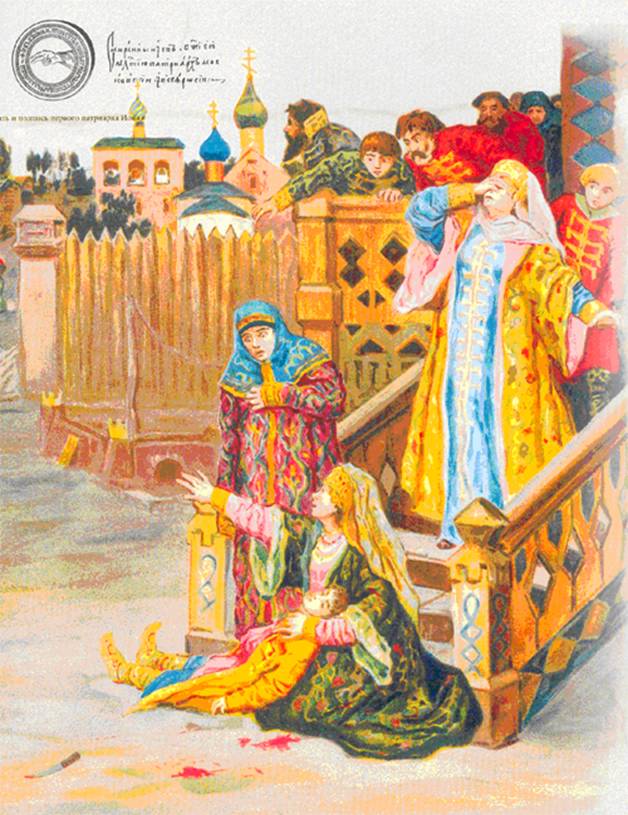

. Убиение царевича Дмитрия.

Здесь они исходят из того, что им мог руководить не столько даже дальний прицел (шапка Мономаха), сколько вполне своевременное беспокойство за судьбу своей головы. Заговоры против Годунова не кончились с гибелью Ивана Петровича Шуйского. Теперь на первый план вышли Нагие, возлагавшие надежды на замену бездетного Федора Дмитрием. Заговорщики, похоже, не слишком скрывали свои замыслы от царственного ребенка, поскольку зимой гг. Борису в Москву доносили, что царевич в Угличе лепит снеговики и детской сабелькой сносит им головы, приговаривая, что так вскоре поступят с Годуновым… Промедление для Бориса Федоровича могло стоить более, чем дорого.

Любопытно, что смерть царевича еще не означала для Бориса прямой дороги к трону. В 1592г. У Федора и Ирины родилась дочь Феодосия. Казалось, династия получила надежду на спасение, но два года спустя смерть унесла Феодосию и вместе с ней надежды на продолжение царствующего рода.

В 1598г. Федор скончался Борис Годунов сумел возложить на себя царский венец. Все искусство хитроумнейшего политика было пущено им в ход для достижения заветной цели. «Венец и бармы Мономаха» Борис принял по воле Земского собора, утвердившего его царем. Собор следовал воле народа, упрашивавшего Годунова «принять царство», он неоднократно поначалу от этого отказывался…

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |