Союз с Австрийской империей оказался непрочным. Император Максимилиан в конечном итоге не решился способствовать торжеству православной России над католической Польшей и, удержав магистра Тевтонского ордена Альбрехта от помощи русским, отправил в 1517г. в Москву своего посла Сигизмунда Герберштейна с поручением примирить воюющие стороны и побудить Москву к уступкам полякам. Герберштейн о своем путешествии в Московию оставил записки, являющиеся ценнейшим источником по истории России конца XV-первых десятилетий XVIв., но как дипломат он успеха не добился, поскольку Москва явно не была склонна уступать завоеванное.

Тем временем на берегах Волги происходили изменения, чреватые возрождением для России ордынской опасности. В 1518г. умер казанский хан Мухаммед-Эмин, бывший московским ставленником. После его смерти крымский хан Мухаммед-Гирей, преемник знаменитого Менгли-Гирея вознамерился посадить на казанский престол своего брата Саип-Гирея. При этом владыка Крыма обещал Москве сохранение самых дружеских отношений и военный союз против Литвы. В Москве его обращение восприняли внешне дружелюбно, но решили все по своему: в Казань был отправлен внук хана Ахмеда Ших-Али, находившийся на московской службе и имевший свой удел на Мещере.

Столь неумелая двойная игра имела для Москвы печальные последствия. Увлеченный делами на Западе, и там после 1514г. не слишком успешными, Василий III плохо разобрался в делах восточных, что и немедленно принесло свои весьма скверные плоды. Крымский хан стал твердым противником Москвы и решил ни в коем случае Казань русскому влиянию не уступать. Ших-Али не удержался на ханском престоле. Когда Саип-Гирей с крымским войском двинулся на Казань, там произошло восстание против сторонников Москвы. Ших-Али и все русские, находившиеся в Казани, были изгнаны. В Казанском ханстве произошел поворот от Москвы к Крыму. Итоги победы Ивана III в 1487г. над казанскими татарами, сделавшими ханство зависимым от Москвы, оказались перечеркнутыми. Казань изъявила желание подчиниться Крыму, последствием чего могло быть возрождение на юге татарского могущества, близко напоминающего времена Золотой Орды. Последующие события эти времена Москве и напомнили. В 1521г. соединенные рати крымских и казанских татар двинулись на Россию. Отбросив русские войска, татары у Коломны прорвались за Оку и подступили к самой Москве. Казалось, возвращаются времена Тохтамыша! Великий князь покинул столицу и отправился собирать войско. Тем временем Мухаммед-Гирей стоял уже у стен Москвы и требовал подобно былым властителям Золотой Орды дани с Русской земли!

Дабы уговорить татар отступить от Москвы с ведома великого князя хану дали грамоту о согласии Москвы платить отныне дань Крыму, но когда татары от столицы отошли, то под Рязанью воевода Хабар Симский сумел нанести м поражение и удержал у себя позорную грамоту. Россия не стала вновь данницей татар, но понесла от войны с ними в 1521г. большой урон: Казанское ханство вышло из-под русского влияния, став союзником отныне враждебного России Крыма, за коим, не забудем, стояла сильнейшая мусульманская держава мира Османская империя; обширнейшие пространства русских земель до самой столицы были жесточайше разорены, десятки и десятки тысяч русских людей были уведены в крымский и казанский плен, заполнив собой невольничьи рынки. Над южными и юго-восточными рубежами России вновь нависла угроза постоянных вражеских разбойничьих набегов.

Печальный поворот дел на востоке вызвал скорый мир на Западе. В марте 1522г. было заключено на 5 лет перемирие с Литвой и Польшей, продленное в 1526г. до 1533г., по которому Россия вернула себе Смоленск. Это был явный успех. В честь возвращения древнего города во вновь основанном близ Москвы Ново-Девичьем монастыре был воздвигнут Смоленский собор.

Угроза со стороны татарских ханств вынудила Москву начать большое крепостное строительство на восточных и юго-восточных рубежах. В 20х начале 30х гг. в течение нескольких лет были построены могучие каменные Кремли в Нижнем Новгороде, Коломне, Туле, Зарайске. Непосредственно вокруг самой столицы стали сооружаться сильно укрепленные монастыри: Ново-Девичий, Донской, Свято-Данилов…

Дабы досадить Казанскому ханству Василий III основал в устье реки Суры город-крепость Васильсурск и в 1524г. у монастыря Макария Унженского в низовьях Оки завел ярмарку, которая должна была стать в ущерб Казани главным торговым центром Поволжья. Так была основана ярмарка, ставшая со временем первой в России.

В начале 30х гг. положение на востоке для Москвы вновь улучшилось. Казанцы изгнали хана, крымского ставленника, и сами попросили ВасилияIII прислать им на царствование брата свергнутого крымцами Ших-Али Енали-хана. Так в 1531г. отношения Москвы и Казани улучшились, но прежняя зависимость поволжского ханства от России не возобновилась. Казанцы пытались, играя на противоречиях между Москвой и Крымом, сохранить независимость своего ханства.

Крымцы же, уязвленные утратой своей власти над Казанью и видя в том происки Москвы, в 1533г. предприняли набег на русские земли, но были отражены московской ратью во главе с воеводой князем Иваном Овчиной-Телепневым - Оболенским.

Оценивая в целом внешнеполитическую деятельность Василия Ивановича, надо признать, что добившись некоторого успеха на западе (возвращение Смоленска), он на востоке и юге скорее потерпел поражение, расстроив союз с Крымом и утратив влияние на Казань. Казалось блестящие договоры с империей Габсбургов, Ганзой, Тевтонским орденом реальных плодов не принесли.

Таким образом, в делах внешних Василий, III преуспел менее своего отца, в делах же внутренних пошел значительно далее. Дело не столько в том, что он завершил объединение русских земель вокруг Москвы, присоединив Псковскую республику, Рязанское княжество и Новгород-Северский удел, но в еще большем утверждении значения великокняжеской власти как власти государя, царя всея Руси, чья вотчина - вся Русская земля, а все подданные – его бесправные холопы.

Сигизмунд Герберштейн точно подметил, что размерами своей власти московский князь превосходит всех иных христианских владык, и что подданные его лишены всяких прав, почему и самый знатный человек и последний простолюдин перед государем равно бесправны. «Всех одинаково он (Московский князь) гнетет жестоким рабством»- писал наблюдательный австриец. И дело здесь не просто во властолюбии Василия Ивановича и его покойного отца. Дело в том, что сама государева власть в Московском государстве была явлением особого происхождения, обусловившего ее воистину безграничное могущество. Вот как определил замечательно точно самую суть московского самодержавия : «Московское самодержавие, при всей своей видимой цельности, было явлением очень сложного происхождения. Московский государь, как князь Московский, был вотчинником, «хозяином земли русской» (так называли еще Николая II). Но он же был преемником и ханов-завоевателей и императоров византийских. Царями называли на Руси и тех, и других. Это слияние разнородных идей и средств власти создавало деспотизм если не единственный, то редкий в истории. Византийский император в принципе магистрат, добровольно подчиняющийся своим собственным законам. Он, хотя и без всяких оснований, гордился тем, что царствует над свободными, и любил противополагать себя тиранам. Московский князь хотел царствовать над рабами и не чувствовал себя связанным законом. Как говорил Грозный, «жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же.» С другой стороны, восточный деспот, не связанный законом, связан традицией, особенно религиозной. В Москве Иван IV и впоследствии Петр показали, как мало традиция ограничивает самовластие московского царя. Церковь, которая больше всего содействовала росту и успехам царской власти, первая же за это поплатилась. Митрополиты, назначаемые фактически царем, им же и свергались с величайшей легкостью. Один из них, если не два, были убиты по приказу Грозного. И в чисто церковных делах, как показала Никоновская реформа, воля царя была решающей. Когда он пожелал уничтожить патриаршество и ввести в русской церкви протестантский синод, и это сошло для него безнаказанно.»

Оформилось такое московское самодержавие окончательно именно в правление Василия III. Он не просто, говоря словами , «превосходил всех монархов в целом свете, имел неограниченную власть над жизнью, имуществом людей, как светских, так и духовных; из советников его, бояр, никто не смел противоречить или противиться его приказанию». Высшее значение его власти было идеологически обосновано. При Василии III создается и фантастическая родословная московских князей - «Сказание о великих князьях Владимирских», возводящее их род к Гаю Юлию Цезарю и Августу, и псковский монах Филофей провозглашает Москву «Третьим Римом», пришедшим на смену двум павшим: Римской империи и Византии. Причем Москва объявлялась венцом земных царств: «а четвертому (Риму) не быти!» Отсюда и величайшая спесь московских государей, считавших себя выше прочих земных владык, убежденность московитов в том же:

«А наш белый царь над царями царь.

Ему орды все поклонилися.»

Киевский, даже владимирский князь лишь первый среди равных, московский государь превыше всех, он единый владыка всей земли. Если в Древней Руси вся земля - общее родовое владение Рюриковичей, а великий князь его верховный распорядитель, то в Московии - вся земля - вотчина единого хозяина - государя всея Руси, прочие землевладельцы - монастыри ли, церковь ли, бояре ли вотчинники, помещики ли - владеют землей пока государь им то позволяет, по его воле любое владение может быть изъято. Необъятность власти московских государей пришла из Орды. Став взамен ордынского хана царем всея Руси по положению, московский князь унаследовал и его власть.

Суть перемен. Обусловивших смену Руси Киевской Русью Московской, поэтически выразил в виде зловещего предсказания Змея Тугарина Владимиру Красное Солнышко:

«…И время придет

Уступит наш хан христианам

И снова подымется русский народ

И землю единый из вас соберет,

Но сам же над ней станет ханом!

И в терему будет сидеть он своем,

Подобен кумиру средь храма,

И будет он спины вам бить батожьем,

А вы ему стукать да стукать челом-

Ой срама, ой горького срама!

…Обычай вы наш переймете,

На честь вы поруху научитесь класть,

И вот, наглотавшись татарщины всласть,

Вы Русью ее назовете!»

Погибшая Византия и поверженная Золотая Орда причудливейшим образом переплелись в Московии. Как символ этого- «шапка Мономаха», типично татарская шапка по виду, объявленная византийской короной. Так и московский государь был скорее монгольским ханом в византийском обличии, хотя и считал себя восприемником великих князей Киевских. За два с половиной века Орда переменила Русь и, сходя на нет, передала московским князьям безграничное самовластье над подданными.

Неограниченное самодержавие московских государей имело совершенно иную природу нежели абсолютная власть европейских государей. Абсолютный монарх - единственный источник закона в государстве, но покуда он сам не изменил закон, закону этому подчиняется. Власть его над имуществом и жизнью подданных вовсе не безусловна. Он, по меньшей мере, обязан считаться с правами сословий и, прежде всего, с правами дворянства. Даже самое беззаконие самые свирепые монархи Запада - Генрих VIII, Мария Тюдор, Филипп II - вынуждены облачать в законные формы. Владыка Московии не нуждается ни в каких правовых формальностях. Его воля и есть закон. Прав же у подданных его попросту нет. замечательно точно определил, что сословия в московской Руси различались не правами, а обязанностями. Права есть только у государя. Французский ли шевалье, английский ли сквайр, испанский ли идальго ни при каких обстоятельствах не могли быть подвергнуты в своей стране телесным наказаниям; В Москве царский посох гулял по спинам и по лицам первейших вельмож государства…

Василий III в полной мере осознавал значение своей власти, ее необъятность. При нем совершенно упало значение Боярской думы даже как чисто совещательного органа власти при государе, великий князь все решал сам с им же подобранными немногими ближайшими советниками без всякого учета мнения Боярской думы, с коей Иван III при всей своей склонности к самовластью все же внешне считался.

Сильно изменилась Москва со времени Дмитрия Донского, завещавшего преемнику держать бояр своих «в чести» и никаких дел государственных не предпринимать без совета с Боярской думой…

При государе «хозяине Земли Русской» изменилось окончательно и положение Русской церкви. Уже при Василии Темном она оказывается в прямой зависимости от великокняжеской власти. Иван III, после долгих колебаний отдавший предпочтение государственникам осифлянам, добровольно подчиняющих церковь светской власти, перед духовно свободными нестяжателями, отстаивающими от Древней Руси идущую независимость церкви от воли владык земных, подготовил окончательное торжество осифлянства при Василии III. В 1531г. церковный соборный суд осудил нестяжателей. Их вожди - философ, богослов, просветитель Максим Грек и верный его соратник богослов и писатель Вассиан Патрикеев - были осуждены и оказались в заточении. Русскому православию был нанесен тяжелейший удар. По мнению «От духовного кровопускания, которое Русская церковь претерпела в княжение Василия III, она никогда не могла оправиться совершенно.» Ярко проявилось это в упадке иконописи на Руси, после торжества осифлянства никогда уже не поднимавшейся до высот, достигнутых ею в XV веке, веке «расцвета русской святости», русского духовного возрождения. И само русское православие с искоренением мистических течений Заволжья превращается все более в религию священной материи: икон, мощей, святой воды, ладана, просвир и куличей. Диетика питания становится в центре религиозной жизни.» Обрядоверие, становясь сутью торжествующего осифлянства, подавляет духовность нестяжательского православия. Ни Феодосий Печерский, ни Сергий Радонежский немыслимы в Московском царстве.

В поддержке церкви Василий Иванович весьма нуждался в последние годы жизни, когда стал волноваться, задумываясь о продолжении царствующего рода. Брак его с Соломонией Сабуровой оказался бесплодным, в чем он убедился после двух десятилетий супружеской жизни. Отсутствие прямого наследника несло в себе угрозу возможной смуты, и Василий Иванович менее всего желал такого развития событий. Он решил развестись с бесплодной супругой и взять новую, способную подарить ему наследника престола. Боярство, послушное воле великого князя, поддержало намерение великого князя, как основанное на государственном интересе. Поддержало в намерении развода государя и осифлянское духовенство. Открыто противились только духовные вожди нестяжателей - Максим Грек и Вассиан Патрикеев, считавшие развод делом беззаконным и бессовестным, и причину его видевшие не в помыслах Василия о Будущем державы, а в том, что ему приглянулась другая женщина: племянница беглеца из Литвы князя Михаила Глинского юная красавица Елена Глинская. Гнев Василия III на нестяжателей усугубился и из-за их противодействия его семейным планам.

Самовластный великий князь все решил по-своему. В 1525г. Соломония была насильственно пострижена в монахини, заточена в монастырь в Суздале под именем инокини Софьи, где и скончалась спустя 17 лет, на 9 лет пережив Василия.

В январе 1526г. состоялся брак Василия Ивановича с красавицей Еленой Глинской. Спустя четыре года у супругов родился долгожданный наследник, получивший имя Иоанна.

Скончался Василий III в 1533г. во время своей летней поездки в Троицкий монастырь, а затем на охоту под Волоколамск. Престол московский перешел к трехлетнему ребенку.

Иван Грозный гг.

Новый великий князь трех лет от роду Иван Васильевич, естественно, править не мог, и Василий Иванович распорядился великим княжением следующим образом: он поручил правление семи знатным боярам во главе со своим младшим братом Андреем Ивановичем. В первую «семибоярщину» на Руси вошли дядя государя-младенца Андрей Иванович, дядя его матери Елены , князья Василий и Иван Шуйские, бояре Михаил Воронцов, Михаил Тучков и Михаил Юрьев. Вдовствующей великой княгине Елене надлежало удалиться в монастырь, приняв иноческий чин. «Семибоярщина» должна была ведать государство 12 лет до совершеннолетия Иоанна, но, как известно, «у мертвых нет воли». Завещание Василия III так и не было исполнено и повинна в этом прежде всего Елена Глинская, вовсе не настроенная вековать в иноческом чину. Молодая вдова была умна, честолюбива и хотела царствовать. Будучи уроженкой Литвы, имея в детстве европейское воспитание, она не желала мириться с обычаем Москвы, не допускающим женщину к правлению государством. Елена пренебрегла волей покойного супруга и повела самую решительную борьбу за верховную власть. В деле этом она нашла сильного союзника , во главе которой стоял испытанный военачальник, недавно разбивший орды крымского хана, князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский. Дума была недовольна самовластием Василия, решавшего все державные дела без ее участия и потому поддержала властные притязания великой княгини. Нельзя пренебречь и личным фактором: князь Иван влюбился в Елену, и молодая вдова ответила ему взаимностью.

«Семибоярщина» подверглась полному разгрому. и князь Михаил Глинский погибли в застенках. Елена не пощадила ни брата покойного мужа, ни родного дядю! С прочими, очевидно не опасными для новой правительницы, поступили мягко: Воронцова удалили в Новгород, сделав его тамошним наместником, князья же Шуйские, Юрьев и Тучков заседали в Боярскй думе и о завещании Василия III благоразумно не вспоминали.

Опираясь на Боярскую думу, Елена Глинская правила 5 лет (). Время ее правления отмечено серьезными государственными преобразованиями, наметившими иной путь развития политической системы России, нежели тот, что сформировался при Иване III и Василии III. Вновь возродилось значение Боярской думы, ставшей подлинным правительственным учреждением, как некогда при Дмитрии Донском и ранее при домонгольских владимирских и киевских князьях Руси. Дума же и стала возрождать утраченные за время ордынского ига и утверждения власти московских государей древние обычаи создания на местах представительной. Выборной власти. Наряду с назначаемыми местными начальниками небольших округов-волостей- «волостелями» при Елене Глинской появляются выборные «губные старосты» («губа»-название округи, выбиравшей старосту). На них возлагалась немаловажная задача борьбы с разбоями, преследования преступных «лихих людей».

Возрождение выборных начал в формировании власти на местах опиралось на сохранившиеся в толще народа с древних времен традиции мирского самоуправления, когда сельские жители «всем миром» на своих сходках избирали своих старост, когда «миром» и решались важнейшие вопросы местной жизни.

Исключительное значение мирского самоуправления понимали и государи. Иван III не исключал участия выборных людей в суде, назначаемым вновь наместникам и волостелям предписывалось ладить с «миром» в своих областях и округах. Теперь, после введения должностей губных старост, выборное начало а русской государственной жизни стало возрастать. Дума же боярская явно могла развиться в сторону сословно-представительного органа власти, выражающего интересы русской знати и защищающего их права, кои великокняжеская государева власть для подданных предусматривать не желала.

Важнейшим мероприятием правительства Елены Глинской стала денежная реформа, давшая России унифицированную монетную систему. Старые разновесные монеты, среди которых было множество фальшивых денег изымались и перечеканивались по новому единому образцу. Главной денежной единицей стала «копейка», названная так, поскольку на ней чеканилось изображение всадника с копьем.

Столь важными преобразованиями начавшееся правление великой княгини Елены Глинской оказалось непродолжительным. В 1538г. она скончалась после долгой болезни. О смерти далеко нестарой правительницы ходило много слухов. Многие считали, что она была отравлена своими врагами из числа сторонников павшей «семибоярщины». Врагов у Елены действительно было немало, ревнители старины не могли ей простить поругания старых обычаев, пренебрежения заветом великого князя, иных смущала явная связь молодой вдовы с князем Иваном Овчиной-Телепневым-Оболенским… но фактов, подтверждающих насильственную смерть правительницы у историков доныне нет.

По смерти Елены 3 апреля 1538г. власть в Москве перешла в руки князей Шуйских Василия и Ивана. Шуйские свергли лишенного поддержки правительницы князя Ивана Овчину-Телепнева-Оболенского. Недавно по его совету Елена Глинская велела умертвить в тюрьме Михаила Глинского и Андрея Ивановича, теперь его самого постигла та же участь. Шуйские, забыв о великодушии к ним самим князя Ивана, беспощадно уморили его в темнице. Для укрепления своей власти новые правители сменили митрополита. Вместо верного Василию III и Елене Глинской митрополита Даниила главой русской церкви стал бывший Троицкий игумен Иоасаф.

Шуйские не были просто честолюбцами, желающими власти. В 1539г. ими была начата важнейшая реформа, лежавшая в русле дел Боярской думы времени правления Елены Глинской. Наряду с выборными губными старостами, искоренявшими разбойные дела «лихих людей» на местах появились также выборные земские старосты, осуществлявшие гражданское управление. Власть назначаемых волостелей таким образом еще более сужалась, местное же представительное самоуправление расширялось.

Господство Шуйских было недолгим. Старший - Василий - умер спустя несколько месяцев после захвата власти, Иван, младший, не имевший достаточно влияния, в 1540г. был отстранен от власти боярином князем Иваном Бельским, коему помог в этом деле облагодетельствованный Шуйскими митрополит Иоасаф. И это правительство продержалось недолго, хотя и успело сделать немало полезного. Князь Бельский восстановил в Пскове право выборных судей судить уголовные дела независимо от великокняжеских наместников и волостелей - добрый знак для остальных земель России!

Любопытно, что несмотря на обстановку непрекращающейся борьбы за верховную власть, где было все: и коварство, и жестокость, и властолюбие, и предательство, все боярские правительства способствовали возрождению в России сословно-представительных начал власти, безусловно предпочтительных по сравнению с унаследованным от Золотой Орды безграничным самовластием правителей и полным бесправием подданных. В выборных целовальниках, губных, земских старостах возрождалась древняя вечевая Русь.

Князь Бельский сумел отбить и нападение на русские земли крымских татар. Но и этот успех не укрепил его власти. 3 января 1542г. Иван Шуйский с помощью верных ему дворян велел схватить Бельского и затем задушить. Митрополит Иоасаф, поставленный Шуйскими, но верный и Бельскому, лишился сана. Новым митрополитом стал новгородский архиепископ Макарий.

И власть вторично возглавивших правление в стране Шуйских продержалась немногим более года. В конце 1543г. князь Андрей Шуйский, сменивший во главе правительства умершего Ивана, был зверски убит по наущению родни юного великого князя его дядюшек, родных братьев его покойной матери Елены Глинской, Юрия и Михаила Глинских. На их стороне оказался и митрополит Макарий, только что облагодетельствованный Шуйскими…

Смерть князя Андрея Шуйского воистину была ужасной. По прямому повелению тринадцатилетнего великого князя Ивана Васильевича его на псарне затравили собаками. Первое самостоятельное распоряжение юного Иоанна было приказом о бесчеловечнейшей расправе…жуткий символ грядущего царствования.

Падение Шуйских не означало еще прекращения «боярского правления». Власть перешла к Глинским, от имени подрастающего великого князя правивших Россией до лета 1547года.

В эти годы юный Иван мало интересовался делами державными. Но постепенно его начали к ним приучать. Немаловажной оказалась роль митрополита Макария, по настоянию которого в январе 1547г. великий князь принял официально титул «царя всея Руси», что отражало его действительное положение. Ибо с 1480 года великие князья московские, став государями всея Руси, по сути стали и царями. Унаследовав власть прежних ордынских царей Руси и освятив ее византийским царским же наследством, отныне и формально московские владыки стали царями.

Тогда же в начале 1547г., в феврале, состоялась свадьба шестнадцатилетнего Ивана с дочерью умершего к тому времени окольничего боярина Романа Юрьевича Захарьина Анастасией. Событие это, как выяснилось лишь в начале последующего столетия, имело важнейшее значение для дальнейшего хода русской истории. Именно оно предопределило появление на московском троне династии Романовых, три века правившей государством Российским.

Три с половиною года правления Глинских, пожалуй, оказались наихудшими из всего девятилетия «боярского правления» с 1538г. Глинские были ненавидимы в народе за произвол, грабежи, насилия их людей. Дела государственные были запущены, воспитанием великого князя никто не занимался, что имело самые роковые последствия для формирования его характера. Наконец, недовольство правлением Глинских вылилось в грандиозное народное восстание в Москве летом 1547года. Поводом к мятежу явился страшный пожар, совершенно опустошивший Москву 20-21 июня. Известно, что когда бедствия народа происходят из-за буйства стихии и здесь нет видимой вины правителей, то тогда народ поневоле сплачивается вокруг правительства, но если во главе стоит власть сильно нелюбимая в народе, то даже стихийное бедствие и его трагические последствия будут поставлены в вину правительству.

Пожар в засушливое лето в деревянном городе - не редкость, огонь постоянно опустошал Москву, и сам по себе такой пожар не был удивителен ничем. Кроме, пожалуй, уж очень больших масштабов. Но молва народная немедленно обвинила во всем Глинских. Начались погромы, мятежники искали Глинских для расправы, один из родичей царя был растерзан, наконец, толпа двинулась на Воробьевы горы, где в царском сельце Воробьеве находился сам царь. Не без труда мятежную толпу удалось утихомирить. Но царь пережил величайшее потрясение: помазанник Божий, царь всея Руси мог погибнуть от рук мятежной черни.

Правление Глинских подвело черту под так называемым «боярским правлением» в годы детства и юности Ивана IV. Началось его царствование. Каков же был умом и нравом молодой царь?

Иоанну от природы достались незаурядные качества. Человек острого, чрезвычайно любознательного, пытливого ума он во всех своих личностных проявлениях обнаруживал отсутствие посредственности. Он имел твердые убеждения и достаточно воли и решимости их отстаивать. Всю жизнь занимаясь самообразованием он поражал иноземных послов своими знаниями греческой и римской истории, глубоки были его знания Библии, богословской литературы, русских летописей. У Иоанна был блестящий дар полемиста, проявившийся особенно ярко в его переписке с князем Курбским: царь оставил незаурядный след в русской литературе XVIв. О широте его духовных запросов свидетельствуют его сохранившиеся музыкальные сочинения - Иоанн сочинял музыку к духовным стихам. Царь понимал пользу просвещения, только при его поддержке Иван Федоров мог в 1564г. основать в Москве печатный двор. Умом и талантами Бог Ивана IV не обидел…

Трагедия заключалась в ином: под всем этим не было нравственной основы. Упоение бесчеловечнейшей жестокостью составляло высшую радость его черной души. Твердость убеждений - похвальная черта, но если только она не несет с собою зла людям. Незыблемая убежденность Иоанна в божественной природе своей безграничной власти, когда, говоря его же словами, «жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же», причем «холопы»- это все подданные государя от князей Рюриковичей до кабальных мужиков, оставила кровавый след в русской истории.

Но начиналось его царствование исполнением величайших надежд на прекрасное его будущее…

Потрясение 1547г. пошло на пользу государственной власти. Сам молодой царь, лучшие державные умы страны сумели извлечь из кровавого мятежа правильные уроки. Безобразия правления Глинских требовали немедленного исправления, более того, стало очевидным, что нуждается в немалых исправлениях и самый государственный порядок. Вокруг Иоанна сложился кружок одаренных людей, коим он искренне поначалу доверял, полагаясь на их очевидные способности к державному управлению. Так образовалось новое правительство, вошедшее в историю под именем «Избранной рады», как назвал его бывший его участник князь Андрей Михайлович Курбский. Деятельность «Избранной рады» продолжалась 13 лет - гг. Председательствовал на ней всегда сам государь, но действительным ее главою был дворянин Алексей Адашев, приобретший хороший опыт государственного управления в Челобитном и Казенном приказах. Душой «Рады» был священник Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестр. В новое правительство входили также князья Курбский, Курлятов, Воротынский, Одоевский. «Избранная рада» разработала целую программу больших государственных преобразований. Для их проведения окружение царя решило заручиться поддержкой ведущих сословий, и в 1549г. в Москве был созван «Собор примирения», в котором участвовали Боярская дума, окружение царя, высшее духовенство, воеводы с мест и «дети боярские»- представители дворянства. Это было уже начало возрождения сословно-представительной власти в России на высшем уровне. «Собор примирения» принял важное решение об исправлении старого «Судебника» Ивана III. В приказах в течение года была проведена необходимая работа, и год спустя Россия получила новый свод законов- «Судебник» Ивана IV. Сравнительно со старым в него были внесены немалые изменения. Были узаконены права земских и губных старост, которые становились главными лицами в местном управлении и суде; были расширены права крестьян, которые при сохранении Юрьева дня получали теперь право при переходе увозить с собой весь собранный свой урожай; к личному праву крестьянина на переход добавилось право экономическое на урожай. Казалось, ничто не предвещает закрепощения крестьян…

«Судебник» 1550г. был утвержден в январе-феврале 1551г. на так называемом стоглавом Соборе, поскольку ответы на поставленные царем вопросы составили сто глав. Вопросы царские были составлены и зачитаны Сильвестром и касались широкого круга государственных и церковных дел. Руководители «Избранной рады» Сильвестр, Алексей Адашев, Андрей Курбский принадлежали к нестяжателям и потому их влияние заметно и благотворно сказалось на делах государства и церкви. Стоглавый Собор ограничил распространение церковного землевладения, запретил монастырям ростовщичество и покупку боярских земель без царского разрешения, отменялись податные привилегии - «тарханные грамоты», что увеличивало доходы казны. Под влиянием Сильвестра Иоанн отверг притязания осифлянской верхушки церкви во главе с митрополитом Макарием.

Сильвестр и Адашев в эти годы по сути правили Россией, что осознавали и современники, и сам царь, не простивший впоследствии им, что они у него «всю власть отняли».

Сами правители являли собой и образцы нравственного служения делу. Алексей Адашев на свои деньги строил богадельни, больницы, где сам ухаживал за тяжелобольными.

«Избранная рада» так определила главнейшие обязанности государя: праведный суд и защита отечества. Помимо дел гражданских правительство уделило немалое внимание делам военным. Продолжались поместные пожалования, что увеличивало ряды дворянской конницы, впервые началось формирование постоянного войска - стрелецких полков. Немалое внимание уделили развитию пушечного дела, благодаря чему Россия создала сильную артиллерию, обеспечившую ей ряд побед над внешними врагами.

Важнейшим делом «Избранной рады» было начало отмены «кормлений» с 1555г, т. е. упразднялось положение, согласно которому наместники царские сами «кормились» за счет местного населения, что приводило к частым случаям произвола.

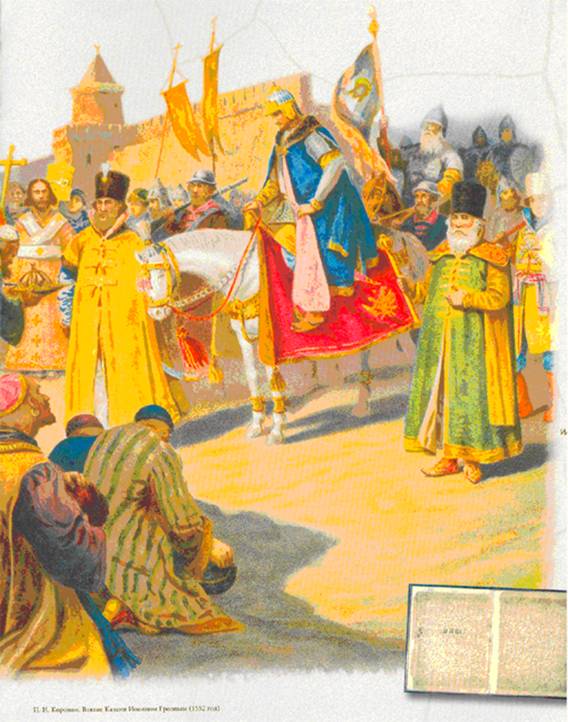

Крупнейшие же успехи были достигнуты правительством Сильвестра и Адашева в делах внешних. В 1552г. русские войска овладели Казанью, хан Едигер был пленен, в бывшей татарской столице был поставлен русский воевода князь Александр Горбатый, особо отличившийся при взятии города. Героем взятия Казани стал также князь Андрей Курбский, чей полк первым взошел на крепостные стены.

Взятие Казани решило судьбу всего Поволжья. В 1556г. Москве покорилось Астраханское ханство, хан далекого Сибирского ханства, напуганный судьбой Казани, обязался платить московскому царю дань. Перешла в русское подданство кочевавшая по Яику Ногайская орда, в 1557г. России присягнули башкиры, наконец, власть русского царя признали князья Пятигорья и Кабарды на Северном Кавказе.

Это были выдающиеся победы. Размеры государства возросли едва ли не вдвое, рубежи его от низовий Суры до Каспийского моря, от Мещерских лесов до предгорий Кавказа. Россия, наконец-то, окончательно сокрушила золотоордынскую угрозу - большая часть Батыевой державы перешла под руку московского царя. Русские земли были теперь куда более надежно защищены от грабительских набегов воинственных степняков, а они ведь причиняли народу немалые беды: при взятии Казани было освобождено 60 тысяч русских пленников-рабов, ранее захваченных казанцами в набегах. Под властью России теперь оказался весь волжский торговый путь, что сулило стране большие выгоды, обширнейшие пространства плодороднейших черноземных земель были открыты для русских пахарей.

Вне влияния России остался только один обломок Золотой Орды - Крымское ханство, бывшее с 1475г. вассалом могущественнейшей Османской империи. Стремительность расширения владений России не означала легкости их приобретения, в Казанском бывшем ханстве несколько лет местное население - татары и черемисы (мари)- упорно сопротивлялось московитам. Принятие московского подданства башкирами не означало их смирения. Восстания башкир против русского владычества вспыхивали вплоть до Пугачевщины включительно; многократно бунтовали черемисы и татары.

Правительство Избранной рады, вдохновленное победами в Поволжье, было намерено окончательно решить «татарский вопрос», покончив и с Крымским ханством, для чего, казалось, создались благоприятнейшие предпосылки. Крым переживал тяжелые времена: жестокая засуха вызвала падеж скота, повлекший голод среди кочевников. Несчастия крымцев довершила жестокая эпидемия, унесшая множество жизней. В таком бедственном положении Крым мог представляться легкой добычей… У Москвы против последнего обломка Золотой Орды нашелся естественный и единокровный союзник - князь Дмитрий Вишневецкий, чей владетельный удел располагался в среднем Приднепровье- колыбели Киевской Руси. Князь навеки прославил себя основанием Запорожской Сечи, ставшей оплотом днепровского казачества, и был за свои подвиги воспет в запорожских песнях под именем Байды Вишневецкого. Будучи православным Вишневецкий был готов перейти в московское подданство со всеми своими владениями и предлагал царю Ивану совместную борьбу с Крымским ханством. Адашев и Сильвестр всецело поддерживали союз с Вишневецким, могущий и вернуть России коренные земли Киевской Руси, и нанести сокрушительный удар Крыму, а то и овладеть им. придерживался иного мнения. Поход на юг, пусть и обещавший большие успехи и приобретения мало привлекал его. Царь опасался, что, принимая в подданство Вишневецкого, он непременно вызовет войну России с Польшей и Литвой, поскольку князь Дмитрий досель был подданным короля; Крымское ханство Османская империя считала своим владением и ни за что бы не смирилась с его утратой. А воевать за Крым с турками - грозой трех континентов- было бы для Москвы едва ли отрадной перспективой. Потому Иоанн прохладно отнесся к крымским планам Адашева и настоял на начале другой войны: в 1558г. Москва, используя как повод неуплату ливонцами договорной дани, начала войну с Ливонским орденом, имея целью полное его покорение, что означало бы превращение России в балтийскую державу. Военная и государственная слабость Ордена сулила быстрый успех и начало войны вроде бы надежды на него оправдало. Русские войска, руководимые боярином Алексеем Басмановым, взяли сильнейшую ливонскую крепость Нарву, воевода Даниил Адашев (брат Алексея) и князь Курбский разгромили ливонцев в полевых сражениях, был взят Дерпт - древний русский Юрьев, некогда основанный Ярославом Мудрым. Силы Ливонии были сломлены, Россия вышла к Балтийскому морю, и завоеванная Нарва стала важнейшим русским портом на Балтике. Теперь открылись возможности восстановления прямых связей со странами Западной Европы, в коих Московия естественно нуждалась. Ибо, хотя английский мореплаватель Ченслер в 1553г. и прибыл в устье Северной Двины, через Балтику мореплавание было развивать куда проще, нежели через северное Белое море, долгие зимние месяцы скованное льдами.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |