В 1243 г. Батый окончательно обосновался на Нижней Волге, где основал город Сарай – столицу созданной им новой монгольской державы, вошедшей в историю под именем Золотой Орды. Батыев улус (сами монголы сохранили за ним название «Улус Джучи», как он был завещан Чингиз-ханом старшему сыну) простирался от Нижнего Дуная и Прикарпатья на западе до Иртыша и Алтая на востоке, от Урала на севере до Кавказа, порой и до Закавказья на юге; в состав Золотой Орды вошли и бывшая Волжская Булгария на Волге и Каме, и коренные земли Хорезма по Аму-Дарье. В полном подчинении у Золотой Орды оказалась Русь.

После Батыева нашествия русские княжества утратили свою государственную самостоятельность. Отныне над всеми князьями стоял золотоордынский хан, ставший для русской земли царем. Так его теперь именовали русские люди, так его называли в летописях. Хан исключительно по своей воле назначал из числа князей «великого князя Владимирского», который считался главным князем в Русской земле. Главным лишь благодаря ханскому ярлыку… хан был волен когда угодно этот ярлык отобрать и ввергнуть прежнего его обладателя в полное ничтожество, а то и казнить по своей прихоти.

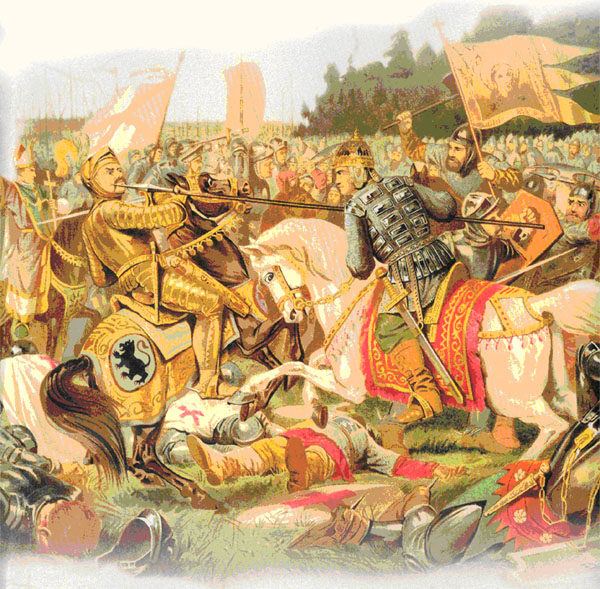

Русский князь в татарской ставке. Худ.

Русский князь в татарской ставке. Худ.

Не раз такие случаи и бывали, ведь хан был безусловным владыкой жизни и смерти всех своих подданных, и татар, и покоренных народов, – булгар, половцев, мордвы, алан, русских. Он в равной степени мог обречь на смерть на Руси и последнего смерда, и первого князя… Ордынское иго стало величайшим унижением, величайшей бедой Руси. Русская земля была обложена данью для правильного сбора которой все население ее было переписано монгольскими счетчиками, а во всех городах расположились ордынские баскаки (давители по-тюркски) с татарскими отрядами. И если бы ограничивалось только данью...

Ордынцы ввели в покоренных странах, как они сами издевательски называли, «кровопускания», дабы не дать порабощенным народам оправиться от разорения. Время от времени, используя малейший повод – тот или иной протест покоренных, мятеж, когда и просто местную междоусобицу – монголы повторяли нашествие на страну, возвращая ее в прежнее разоренное состояние. Масштабы этих «кровопусканий» сопоставимы лишь с кровопролитиями XX века. В XIX в Китае монголы вырезали около 30 млн. человек, во второй половине XIII в. население Ирана с 40 млн. сократилось до 4 млн. Верьте после этого иным историкам XX в., уверяющих доверчивых читателей, что монгольское иго для покоренных народов было не столь уж и тяжелым, а у Руси вообще с Золотой Ордой был «симбиоз»! Ордынские «кровопускания» происходили на Руси с печальным постоянством. Историк составил их перечень.

В 1252 г. царевич Неврюй разорил Владимирские земли подобно Батыю.

В 1273 г. ордынцы дважды нападали на Новгородские земли, опустошению подверглась Вологда. На сей раз разорялись земли, от Батыева нашествия уцелевшие.

В 1275 г. татары добрались до Литвы и беспощадным образом разгромили Южную Русь.

В 1278 г. татары опустошили рязанское княжество.

В 1281 г., используя как повод междоусобицу русских князей татары разоряют всю Северо-Восточную Русь, разрушив Муром, Переяславль, опустошив окрестности Владимира, Суздаля, Ростова, Юрьева, Твери, Торжка, даже Новгорода.

В 1282 г. вновь разорены владимирские и переяславские земли.

В 1283 г. вновь разгромлены южные рубежи Руси.

В 1284 г. ордынцы пожгли новгородские волости.

В 1285 г. Городецкий князь Андрей привел татар на Русь.

В 1286 г. ордынцы который уже раз разгромили рязанские земли, муромские и мордву.

В 1293 г. состоялась так называемая «Дюденева рать» (по имени татарского царевича). Ордынцы сожгли 14 русских городов, среди них Муром, Владимир, Суздаль, Юрьев, Переяславль, Коломна, Москва, Углич…

В 1297 г. татарскую рать на Русь привел царевич Олекса Неврюй.

К этому перечню необходимо добавить и беспощаднейшее разорение ордынцами Южной Руси на рубеже XIII-XIV вв., следствием чего явилось переселение почти всего тамошнего населения на север – в Верхневолжье, Галицко-Волынскую Русь. Тогда же покидает вконец опустошенный Киев митрополит всея Руси Максим и перебирается во Владимир на Клязьме, возможно тогда же и оказались вывезенными в верхневолжские города величайшие памятники русской мысли времен Киевской Руси – «Слово о полку Игореве», южнорусская летопись…

С особым «тщанием» ордынцы громили древние стольные грады Руси. Киев превратился в поселок из 200 домов, окруженный лишь плохоньким тыном, разве что от степных волков защитить способным, совершенно обезлюдел Чернигов, Рязань пришлось отстраивать на новом месте.

«Множество мертвых лежали, и град разорен, земля пуста, церкви пожжены» - вот обычное летописное свидетельство о последствиях татарских «ратей». А вот что говорит летопись о положении русских князей, недавно еще гордых и независимых до Батыева нашествия, описывая пребывание в Орде Даниила Галицкого. «О, злее зла честь татарская! Даниил Романович, великий князь, владел вместе со своим братом всею Русской землей: Киевом, Владимиром и Галичем и другими областями, а ныне стоит на коленях и называет себя холопом! Татары хотят дани, а он на жизнь не надеется. Надвигаются грозы. О, злая честь татарская! Его отец был царь в Русской земле, он покорил Половецкую землю и повоевал иные области. Сын его не удостоился чести. Кто же может принять ее? Их злобе и коварству нет конца. Ярослава, великого князя Суздальского уморили отравой. Михаил Черниговский и его боярин Федор, не поклонившиеся кусту, были зарезаны ножом (речь идет о гибели в ставке Батыя черниговского князя и его боярина, отказавшихся унизить свое достоинство христиан участием в языческом обряде)… И иные многие князья и бояре были убиты».

Если все это согласно утверждению историка свидетельство «симбиоза» Руси и Орды, то «симбиоз» палача и жертвы, но никак не близких по положению сторон.

Ордынские ханы с особым тщанием относились к выдаче ярлыка на великое княжение Владимирское. Князья, чье поведение выглядело недостаточно покорным, могли быть отравлены подобно Ярославу Всеволодовичу, который был великим князем по первому ханскому ярлыку с 1243 по 1246 гг.; если их подозревали в заговоре против Орды как князя Андрея Ярославича – был великим князем до 1252 г., - nо на их земли направлялась очередная ордынская «рать»для «кровопускания» населению крамольного княжества – «Неврюева рать» на Владимирщину.

Князья русские оказались в тяжелейшем положении. Недавно независимые правители своих княжеств, ныне они были «под рукой» чужеземного «царя», бывшего не просто владыкой Русской земли, но и хозяином жизни каждого русского человека, не исключая князей.

Были князья, мужественно пытавшиеся бросить вызов Золотой Орде. В 1252 г. сложился первый противоордынский союз, во главе которого стояли князья Даниил Галицкий и Андрей Ярославич Владимирский. Они рассчитывали и на поддержку соседей Руси - Литвы, где правил хитроумнейший князь, Польши и Венгрии, также пострадавших от нашествия монголов. Но реального вызова Орде бросить не удалось. «Неврюева рать» прошлась по Владимирщине, князь Даниил сумел, правда, в Прикарпатье разбить сильный монгольский отряд темника Куремсы, но под угрозой вторжения в Галицко-Волынские земли большой ордынской рати был вынужден смириться и, скрепя сердце, признал себя подданным Батыя. Приходилось искать иные пути защиты русских земель от постоянных вторжений ордынцев.

, ставший великим князем Владимирским по ханскому ярлыку в 1252 г., был к этому времени на Руси известнейшим человеком. В тягчайшие годы «погибели земли Русской» он сумел поддержать славу русского оружия, защитить рубежи Руси от захватчиков.

Когда северо-западные соседи Руси, бесчестно пользуясь тяжелейшим положением русских земель во время нашествия Батыя, попытались посягнуть на рубежи владений Новгорода Великого, полки во главе с молодым князем Александром сумели разгромить и шведов на Неве, за что князь и получил прозвание «Невский», и немецких рыцарей на льду Чудского озера.

Доблесть русских воинов, ведомых князем Александром Невским остановила крестоносную агрессию на Русь.

. Невская битва. наносит рану в лицо Биргеу.

В отношении Золотой , став по ханскому ярлыку великим князем Владимирским – старшим среди русских князей, подвластных татарам, вел продуманную осторожную политику, тщательно избегая каких-либо обострений, могущих дать ордынцам лишний повод к очередному разорению русских земель. В 1257 г. он жестоко расправился с вольнолюбивыми новгородцами, не желавшими проводить по ордынской указке перепись населения для уплаты дани. Ведь непокорство Новгорода ханской воле грозило обернуться для Руси новым нашествием. , смиряя гордыню ездил в столицу Золотой Орды Сарай с богатыми дарами, дабы, высказывая свою покорность, убедить грозного «царя» в смирении самой Русской земли и, следовательно, в отсутствии необходимости новых «ратей», подобных Неврюевой. Тяжелое положение сложилось в 1261 г., когда доведенные до отчаяния притеснениями ханских баксаков жители Ростова, Суздаля, Владимира, Ярославля восстали и перебили стоявшие там татарские отряды, Александр в четвертый раз отправился в Орду, дабы предотвратить кажущееся неизбежным «кровопускание». Князь добился ханского помилования мятежным городам, но это стало его последним успехом. Возвращаясь из Орды князь Александр Ярославич, получивший от народа прозвание Невский, тяжело заболел и скончался. Случилось это в 1263 г. Позже русская православная церковь причислила Александра Невского к лику святых.

После смерти Александра ярлыки на великое княжение Владимирское доставались его братьям. С 1263 по 1272 г. ярлыком владел Ярослав Ярославич, с 1272 по 1276 – Василий Ярославич. После 1276 г. по 1294 г. великим князем Владимирским считался Дмитрий Александрович Переяславский, а с 1294 г. по 1304 г. – Андрей Александрович Городецкий. Братья не ладили между собой, часто отправляли жалобы в Орду друг на друга, что имело порой трагические последствия. Страшная «Дюденева рать» 1293 г., по размерам превзошедшая Батыеву, имела поводом как раз свару недостойных сыновей Александра Невского Дмитрия и Андрея. Сумевший завоевать большое расположение (цена этого расположения – очередные «кровопускания» Руси и увеличение дани) на десятилетие закрепил за собой ханский ярлык на великое княжение. По смерти его в 1304 г. великим ханом Владимирским по воле хана стал племянник Александра Невского тверской князь Михаил Ярославич. «Великий стол» достался князю Михаилу далеко не просто. Ему пришлось выдержать нелегкую борьбу с московским князем Юрием Даниловичем, также искавшем в Орде великого княжения. Это была первая попытка московского князя достичь первенствующего положения среди русских князей.

Может возникнуть естественный вопрос: почему великокняжеский престол стяжают князья не старых известных княжений русских, а правители мелких уделов, до нашествия Батыева мало кому ведомых, а то и просто не существовавших? Кто такие в прежней, независимой Руси князья Городецкие, тверские, московские? Не было таковых и в помине… Едва ли рост значения этих уделов, князья коих добывают себе великокняжеские ярлыки, был случаен. Ордынские ханы, дабы удерживать Русь в повиновении, с особым старанием терзали древние княжеские города Руси. Не случайно обезлюдели Киев, Чернигов, была перенесена на другое место Рязань, часто разоряли Владимир. Этим ордынцы старались убить в порабощенном народе его историческую память, память о временах могучей независимой Руси, пусть и утратившей единство, но сохранившей величие и славу эпохи. Ордынцам было важно разорвать связь времен для русского народа, заставить его забыть свое прошлое. Для этого принижалось и значение самого великого княжения. «Великий князь», бывший до получения ханского ярлыка владетелем мелкого удела – городецкого ли, тверского ли, моcковского ли – не мог почитаться русскими людьми за «князя всея Руси» и, соответственно, не мог возглавить общерусскую борьбу против Орды. Сами частые княжеские свары искусно поддерживались и направлялись ордынцами. При отборе кандидатов на «великокняжеский престол» ханы исходили как из личной преданности и покорности того или иного князя, так и из его способностей обеспечить поступление предельно высокой дани. В 1304 г. Михаил Ярославич мог обеспечить Орде большую дань, нежели Юрий Данилович и потому хан предпочел Тверь Москве. Вдохновленный этим Михаил в следующем 1305 г. совершил поход на Москву, но города самого взять не сумел и разорив окрестности, заключил с Юрием мир. Как справедливо заметил , «взаимная злоба от этого не улеглась. В 1308 г. тверичи вновь напали на Москву и вновь не сумели ее взять.

Михаил Ярославич Тверской был великим князем 14 лет – гг. Он был вполне послушен Орде, своевременно обеспечивал поступление дани, неоднократно старался смирить гордый Новгород Великий, более других русских земель тяготившийся ордынским игом. В 1312 г. Тверь, захватив пограничные новгородские волости Торжок и Бежецк, не пропускала в Новгород хлебные обозы, чем вызвала голод в Новгородской земле, в 1315 г. Михаил Тверской ходил на Новгород по воле хана во главе тверской и татарской рати. Но все эти «заслуги» не помогли ему в борьбе с московским князем, сумевшим снискать большее расположение нового ордынского хана Узбека, взошедшего на престол в 1313 г. Юрий Данилович Московский был вторым в истории князем нового московского удела.

Глава II.

Путь к «великому столу».

Первым московским князем был младший сын Александра Невского Даниил, княживший в городке на Москве-реке с 1276 по 1303 гг. Вновь образовавшийся княжеский удел охватывал в те годы небольшое пространство по среднему течению Москвы-реки.

Даниил Александрович (Московский)

Даниил Александрович оказался рачительным хозяином молодого княжества, сумев за 27 лет правления заметно его укрепить. Он участвовал в княжеских междоусобицах с неизменной выгодой для Москвы и сумел немало расширить ее владения. В 1300 г. Даниил нанес поражение рязанскому князю Константину, следствием чего стало присоединение к Московскому княжеству низовий Москвы-реки с важной крепостью Коломной и земель по Оке от Коломны до Серпухова, что едва ли не вдвое расширяло владения Даниила. В 1302 г. бездетный племянник Даниила князь Переяславля завещал свой удел Даниилу Александровичу, который немедленно «примыслил» себе Переяславское княжество, включавшее в себя богатые земли вокруг Плещеева озера. Тогда же, как предполагал , к Москве был присоединен и город Дмитров. По оценке «Примыслы» Даниила Александровича не только увеличили территорию Московского княжества по меньшей мере втрое, но и раздвинули ее до естественных границ: на юге до реки Оки, на западе – до лесных массивов на водоразделе Волги и Днепра».

Имя Даниила навеки осталось и на карте Москвы. Именно ему предание приписывает основание Свято-Данилова монастыря. Перед смертью Даниил принял схиму. Он был очень почитаем своими потомками как родоначальник московской ветви дома Рюриковичей, коей было суждено величайшее дело – возрождение государства Российского. Князь Даниил канонизирован Русской православной церковью.

Сын и преемник его Юрий Данилович решительно продолжил деяния отца по укреплению княжества и расширению его пределов. Сразу после смерти отца он пленил Можайского князя Святослава и присоединил его владения к Москве. Теперь все течение Москвы-реки от истоков до устья было в руках московского князя. В 1306 г. Юрий попытался даже захватить Рязань, но Орда пресекла его чрезмерные притязания – не позволять никому излишне усилиться было сутью ханской политики на Руси, - вручив ярлык на Рязанское княжение молодому тамошнему князю Ярославу. Юрий Данилович довольствовался тем, что закрепил за Москвой Коломну. Жертвой Юрия стал прежний рязанский князь Константин, еще в 1301 г. плененный Даниилом и содержащийся в Москве. Свою попытку овладеть Рязанским княжеством Юрий начал с удушения злосчастного Константина.

В 1315 г. Юрий Данилович был вызван в Орду, в связи с жалобой на него Михаила Ярославича, но сумел справиться и, более того, прожив в Орде два года (в Москве его замещал брат Афанасий), расположил совершенно к себе хана и даже женился на ханской сестре Кончаке, принявшей христианство и ставшей московской княжной Агафьей. Хан Узбек милостиво позволил своему новоявленному родственнику затеять очередную войну Москвы с Тверью и даже великодушно предоставил Юрию татарский отряд. Помощь эта, однако, не пошла московскому князю впрок. В конце декабря 1317 г. Михаил наголову рагромил Юрия с его московско-татарской ратью и захватил в плен жену его, сестру Узбека, и татарского военачальника Кавгадыя. Юрий бежал, но не назад, а вперед – в Новгород, где Михаил Тверской явно не пользовался любовью. К несчастью Михаила жена Юрия и сестра «царя» умерла в плену, что дало повод обвинению князя Твери в ее отравлении. Кавгадый, освобожденный из плена, соединился с Юрием и ими при поддержке всех князей Ростово-Суздальской земли была составлена жалоба хану на злоупотребления Михаила. В успехе «жалобы» в виду явного расположения Узбека к Юрию и понятного негодования его в связи со смертью сестры в тверском плену не приходилось сомневаться. Не сомневался в трагическом исходе ханского суда, куда он вскоре был вызван, и сам Михаил. Выезжая в Орду, он спастись не пытался, поясняя близким: «Если я уклонюсь, вотчина моя будет положена и множество христиан перебито. И после того придется мне умереть, так уж лучше положить свою душу за многие души!» , отправляясь в Орду на неминучую расправу, старался спасти свою землю от татарского нашествия.

Суд был скорый и неправый. Русские князья (братья!) в угоду татарам свидетельствовали о том, что Михаил, собирая дань с их городов, утаивал ее от хана. Ордынские судьи обвинили Михаила в неуплате хану дани, в битве с ханским послом (Кавгадыем) и в умерщвлении московской княжны (ханской сестры). Великий князь был быстро осужден, но хан не спешил с ним расправиться, хотя и подверг величайшим унижениям – первому из русских князей надели деревянную колодку на шею как последнему из невольников. Юрию Московскому и этого было мало. Он настоял на умерщвлении Михаила. Мертвое нагое тело великого князя было брошено на поругание, что возмутило даже видавших виды отнюдь не добросердечных ордынцев. Кавчадый возмущенно сказал Юрию: «Ведь он тебе старейшим братом был, словно отец, для чего же тело его лежит брошенное и голое!» Юрий не оставил издевательств над мертвым Михаилом. Когда тело убитого повезли на Русь, бояре московские не дозволяли ставить гроб в церквях, но ставили в хлеву. Так Юрий добыл Москве впервые великое княжение. Достойная цена…

Сын и преемник Михаила на тверском княжении Дмитрий в 1321 г. был вынужден выплатить Юрию Даниловичу две тысячи гривен серебра и обязался не искать великого княжения. Но здесь вновь вмешался хан. Обязав Дмитрия не искать великого княжения, Юрий явно превысил свои права. Кому быть на Руси первым из князей – решает только владыка Орды. В 1322 г. Юрий перестает быть великим князем и оставляет Москву, перебираясь в Новгород. «Великий стол» вернулся в Тверь к князю Дмитрию Михайловичу, получившему гордое прозвание «Грозные очи».

В , надо признать, оставил по себе добрую память. Он успешно отражал набеги на новгородские земли литовцев, защитил интересы Новгорода в Устюге, основал крепость Орешек, ставшую твердыней новгородцев на Неве, заключил почетный для Новгорода мир со Швецией. Многое успел он за три лишь года своего княжения новгородского, но не зря сказал ветхозаветный пророк Иеремия: «Поднявший меч от меча погибнет…». В 1325 году Юрий, подобно Михаилу, вызван в Орду и уже Дмитрий Тверской обвиняет его в том, что он, уйдя на княжение в Новгород, присвоил себе дань, собранную с Тверской земли и предназначенную хану.

Дмитрий Грозные очи не мог простить Юрию Даниловичу предательской и изуверской расправы над своим отцом и, столкнувшись с ним в ханской ставке лицом к лицу, не стал ждать «царского» приговора, возможно предрешенного, как было и с Михаилом, но сам свершил правосудие, загубив Юрия. Едва ли Узбек скорбел особо о Юрии, коего он сам вызвал в Орду скорее всего на расправу – обвинение в утайке от хана дани могло иметь только одно последствие – смерть, но Дмитрий Михайлович посмел присвоить себе право карать преступного князя, а это право принадлежало исключительно самому хану …

После десятимесячных раздумий Узбек распорядился казнить Дмитрия Михайловича, но великокняжеский престол остался за Тверью. Дмитрия Грозные Очи (1322 – 1326г. г.) сменил его брат Александр Михайлович, бывший Великим князем лишь два года (1326 – 1328г. г.)

Сохранив за Тверью «Великий стол», хан Узбек решил всё же за самоуправство Дмитрия Михайловича наказать Тверскую землю. Туда с большим отрядом прибыл ханский баскак Чолхан. Его «пребывание» в Твери русский народ увековечил в «Повести о Шевкале» (так на Руси звали Чолхана):

«Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошёл на Русь со многими татарами, и пришёл в Тверь, и выгнал Великого князя с его двора, а сам поселился в великокняжеском дворе, исполненный гордости и ярости. И сотворил великое гонение на христиан – насилие, грабёж, избиение и поругание. Люди же городские, постоянно оскорбляемые нехристианами, много раз жаловались Великому князю, прося оборонить их. Он же, видя озлобление своих людей и не имея возможности их оборонить, велел им терпеть. Но тверичи не терпели, а ждали удобного времени.

И случилось так, что 15 августа, ранним утром, когда собирается торг, некий диакон тверянин,- прозвище ему Дудко, - повёл кобылицу, молодую и очень тучную напоить водой на Волге. Татары увидев её, отняли. Диакон же очень огорчился и стал вопить: «Люди тверские, не выдавайте!»

И началась между ними драка. Татары же, надеясь на свою власть, пустили в ход мечи, и тотчас сбежались люди, и началось возмущение. И ударили во все колокола, стали вечем, и восстал город, и сразу же собрался весь народ. И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где кого поймают, пока не убили самого Шевкала. Убивали же всех подряд, не оставили и вестника, кроме пастухов, пасших на поле стада коней. Те взяли лучших жеребцов и быстро бежали в Москву, а оттуда в Орду, а там возвестили о кончине Шевкала…

Убит же был Шевкал в 1327 году. И услышав об этом, беззаконный царь зимой послал рать на Русскую землю – пять темников, а воевода у них Федорчук, и убили они множество людей, а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские города предали огню. Великий же князь Александр, чтобы не терпеть безбожных преследований, оставив великокняжеский престол и все свои наследственные владения, ушел в Псков с княгиней и детьми своими и остался в Пскове».

Не одна татарская рать из пяти туменов (50 тыс. воинов) во главе с полководцем, названным русскими «Федорчуком», разорила мятежную Тверь. Бок о бок с ордынцами шли московские воины со своим князем Иваном Даниловичем. Участие в расправе над мятежной Тверью подарило Ивану великокняжеский престол. Он сумел его отстоять и тогда, когда Александр Михайлович десять лет спустя в 1337 г. вернулся и покаянно явился к хану. Узбек склонен был великодушно простить князя Александра, но Иван Данилович с сыном его Симеоном лживо донесли хану, что тверской князь замыслил недоброе дело против Орды в союзе с Литвой. Насколько хан поверил доносу – сказать трудно, но и князь Александр Михайлович и сын его Федор были в Орде по доносу Ивана Даниловича и Симеона Ивановича казнены. «Великий стол» остался за Москвой.

Иван I Калита. гг.

Новый великий князь Владимирский – старший из русских князей, подданных Золотой Орды, Иван Данилович Московский получил в народе прозвание Калита – мешок с деньгами. Одни это объясняют частой раздачей милостыни князем – похвальная христианская черта, впрочем, князь Иван был весьма многогрешен и замаливать щедрой милостынею убогим ему было что – другие связывают такое прозвище сребролюбием князя, скопидомной его натурой. Прозвание, возможно, малопочтенное для князя-воина времен домонгольской Руси, но для рачительного хозяина своего княжества и, в конечном итоге, его очевидного благодетеля, вовсе не обидное, а попросту справедливое.

Князь Иоанн Калита

Двенадцать лет пребывания Ивана Даниловича на великокняжеском престоле время для русской земли воистину более, чем знаменательное. Все историки России сходятся на том, что деятельность Ивана Калиты предопределила грядущую историческую роль Москвы как собирательницы земли Русской, объединившей силы народные на борьбу за свержение ненавистного ига. Иван Данилович, вольно иль невольно, но действительно предтеча Дмитрия Донского и Ивана III. В то же время крайне разноречивы оценки самой личности Калиты, основных мотивов его деятельности. Думается, говоря об историческом значении княжения Ивана Даниловича Московского, прозванного в народе Калитою, мы сталкиваемся с одним из любопытнейших парадоксов человеческой истории, характерным для всех времен и народов.

Истории ведомы многие примеры того, как незаурядные по талантам правители, фанатики общественного блага, мечтая осчастливить свои народы, порой и все человечество, своей государственной деятельностью приводили ведомые ими народы к национальным катастрофам, лишний раз подтверждая мрачную истину, что добрыми намерениями вымощена дорога в ад. К несчастью, таковые правители прокладывают путь в преисподнюю не только себе, но и целым нациям.

Бывает и обратное. Иной правитель, озабоченный лишь текущими делами, чуждый великих помыслов, тем не менее, к изумлению потомков, закладывает основы грядущего величия нации.

Иван Данилович, похоже, относится ко второй категории. Из его времени не могли просматриваться ни Куликово поле, ни грядущая единая Россия во главе с Москвой, но никто не сделал столько для этого, сколько князь, прозванный Калитой.

Ивану Калите можно и должно предъявить немало обвинений нравственного порядка, и более, чем обоснованных: участие в разгроме татарами Тверской земли, подлейший и губительный донос на князя Александра хану Узбеку, униженное служение Орде… Едва ли неуклюжие оправдания сих деяний, измышленные историками последующих времен: Иван – де творил это зло скрепя сердце, поступаясь малым (?!) во имя великой цели, кою всегда держал в голове (грядущее освобождение и объединение); участвуя в походе на Тверь, он, якобы, стремился уменьшить трагические последствия татарского разорения Тверской земли (участие московской рати в татарском походе могло сулить тверичам только еще большие беды); погубив, пусть и подло, тверских князей в Орде, Иван Калита, дескать, избавился от недальновидных соперников, ведших к конфронтации с Ордой, и получил возможность продолжать дальновидную политику «собирания русских земель». В действительности князь Александр лишь вынужденно стал участником восстания доведенных до отчаяния тверичей и ни о какой грядущей вражде с Ордой и не помышлял, как не мог и Калита помышлять о будущей единой и независимой России.

Но главное не это. Калита нравственно вполне соответствовал своему времени. Не он первый вместе с татарами жег русские земли. Не говоря уже об Андрее Городецком, вызвавшем страшную «Дюденеву рать», не Михаил ли Тверской, отец Александра, шел с татарами на Новгород Великий? Нравственное состояние Руси времен Ордынского ига с беспощадной обнаженностью показал в своей известнейшей сатире Алексей Константинович Толстой:

«Что день, то брат на брата

В Орду несет извет;

Земля, кажись, богата –

Порядка ж вовсе нет».

Не только москвичи, но и суздальцы идут с татарами душить Тверь, а что же соседи тверичей ярославцы, костромичи, а и новгородцы? Никто не пособил восставшей Твери, хотя они очень мужественно сражались и били монголов, но желающих погубить ее оказалось достаточно. Вспомним, что Михаила Тверского в Орде умертвил русский палач по имени Романец…

Здесь надо помнить и следующее: ордынское иго воспринималось на Руси как Божья кара, сам хан как законный царь, и до поры до времени восстания доведенных до отчаяния жителей тех или иных городов, областей не могли встретить поддержки в прочих русских землях. Тверичи могли назвать Узбека «беззаконным царем», но для остальных-то он оставался законным и помощь ему за грех могла и не считаться…

Оценивая двенадцатилетнее правление Ивана Калиты надо видеть самое главное: великокняжеский престол оказался в твердых руках. Не случайно Иван Данилович впервые с домонгольских времен восстановил титул «великий князь всея Руси». Пусть опираясь на хана (а как можно было иначе?), но он стал действительно первым среди русских князей, и с волей его все должны были считаться. Москва всерьез начинает восприниматься современниками как новый главный город Русской земли (далеко не всеми, правда, с радостью).

так оценил значение утверждения Москвы в качестве местопребывания великокняжеского стола: «Приобретение великокняжеского стола московским князем сопровождалось важными последствиями для Руси. Московский удельный владелец, став великим князем, первый начал выводить русское население из того уныния, в какое повергли его внешние несчастья. Образцовый устроитель своего удела, московский князь, став великим, дал почувствовать выгоды своей политики и другим частям северо-восточной Руси. Этим он подготовил себе популярность, т. е. почву для дальнейших успехов. Летописец с ударением отмечает, что с тех пор, как московский князь получил от хана великокняжеское достоинство, северная Русь начала отдыхать от постоянных погромов, какие она терпела. Рассказывая о возвращении Калиты от хана с пожалованием в 1328 г., летописец прибавляет: «быть оттоле тишина велика по всей Русской земле на сорок лет и престаша Татарове воевати землю Русскую». Это, очевидно, заметка наблюдателя, жившего во второй половине XIV в. Оглянувшись назад за 40 лет, этот наблюдатель отметил, как почувствовалось в эти десятилетия господство Москвы в северной России: время с 1326 по 1369 г., когда впервые напал на северо-восточную Русь Ольгерд литовский, считалось порою отдыха для населения этой Руси, которое за то благодарило Москву».

Традиционна увязка мирного сорокалетия гг. с деятельностью Ивана Калиты и его сыновей. Не умаляя их заслуг во взаимоотношениях с Ордой, что способствовало отсутствию татарских набегов на Русь (суть заслуг, впрочем, прежде всего в безусловном подчинении, покорности ханам и своевременной уплате столь большой дани, что смысл в походах на русские земли был для татар в основном утрачен), следует учесть и следующие обстоятельства.

Тверское восстание 1327 г. было событием далеко не ординарным. Впервые с 1252 г. восстало на Орду великое княжение, был уничтожен большой татарский отряд во главе со знатным военачальником Чолханом. Тверь понесла жестокое наказание за свое непокорство, но в Орде не могли не оценить последствий гибели Чолхана. Система баскачества, что явно показали события 1327 г., себя изживала. Сохранение ее могло повлечь за собой повторение восстаний и здесь после поражения и гибели Чолхана у Орды не было полной уверенности, что в дальнейшем подобного оборота событий удастся избежать. Потому главным последствием восстания в Твери стала отмена ханом Узбеком баскачества на Руси и прекращение постоянных ордынских наездов. Погибшие в жестоких боях с ордынцами тверичи кровью своей добыли для Руси «тишину великую», но слава избавителя Руси от баскаков досталась тому, кто помогал татарам громить мятежную Тверь. Нельзя сказать, что это было совсем уж вопиюще несправедливо. Безусловно, хитроумная политика Ивана Калиты, позволявшая хану Орды ощущать себя полным хозяином Русской земли, получая дань без всяких хлопот с ордынской стороны, не могла не убедить его в правильности отказа от размещения в русских городах баскаков с их отрядами. Здесь со стороны хана мог быть и куда более тонкий расчет: пусть русские люди, выплачивая Орде тяжкую дань, негодуют не на произвол собственно ханских сборщиков-баскаков, но на самого великого князя, который с таким усердием эту дань из своего народа для хана выживает.

Тем не менее благодатные последствия такого поворота в русско-ордынских отношениях очевидны. Как здесь не согласиться с , писавшим: «Обязанная своим возвышением прежде всего татарофильской и предательской политике своих первых князей, Москва благодаря ей обеспечивает мир и безопасность своей территории, привлекает этим рабочее население и переманивает к себе митрополитов».

Здесь должно коснуться важнейшего в исторических судьбах Москвы события, предопределившего ее великое будущее.

Историки приводят немало причин торжества Москвы над Тверью в борьбе за главенство над Северо-Восточной Русью, закономерности превращения именно ее в «собирательницу земли русской». Здесь и выгодное географическое положение в самом центре страны, и торговые пути, через Москву проходящие, и определенная удаленность от опасного степного пограничья, непрестанно ордынцами разоряемого. Все это, конечно, так, но из этого отнюдь не следуют какие-либо явные преимущества Москвы над Тверью. Скорее у Твери здесь было очевидное преимущество: она была еще более удалена от ордынских рубежей, положение ее было не менее центральным, нежели Москвы, что же касается торговых путей, то Тверь, расположенная на Волге, была явно в лучшем положении, нежели Москва. Значение Москвы-реки и торговли по ней не шли ни в какое сравнение с великим волжским торговым путем, в самом начале которого и стояла Тверь. Превосходство Москвы, безусловно, было обеспечено, татарофильской политикой, но она не давала Москве гарантий постоянного пребывания в ней «великого стола». Могли найтись в иных городах и большие татарофилы…

Так что же все таки стало главной причиной превращения Москвы в стольный град всея Руси? Вновь обратимся к : «Важнее всего было то, что московский князь приобрел своему стольному граду значение церковной столицы Руси…» И это, думается, и является величайшей заслугой Ивана Даниловича Калиты.

В 1299 г., когда ордынцы совершенно опустошили Южную Русь, митрополит Максим покинул разоренный Киев и перебрался во Владимир на Клязьме, полагая, что этот стольный град может стать вполне безопасным и достойным местопребыванием митрополита всея Руси. Преемник Максима митрополит Петр завязал дружбу с Иваном Даниловичем, часто проезжая через Москву. В 1325 г., после гибели в Орде Юрия Даниловича и в виду готовящейся расправы над Дмитрием Грозные Очи, на Руси многие опасались татарского набега. В этом случае Владимир становился не самым надежным местом – редко ордынцы в своих походах на Русь не разоряли стольный град. Митрополит Петр мог счесть куда более безопасным для себя пребывание в Москве в гостях у Ивана Даниловича, расположение хана к коему, должно быть, уже тогда было известно. Год спустя Петр скончался в Москве, успев заложить вместе с Иваном соборный храм Успения в Москве. Ныне на его месте стоит Успенский собор Московского Кремля. Преемник Петра митрополит Феогност предпочел остаться в Москве, сделав ее постоянным местопребыванием главы Русской православной церкви.

«Так Москва стала церковной столицей Руси задолго прежде, чем сделалась столицей государственной. Богатые материальные средства, которыми располагала тогда русская Церковь, стали стекаться в Москву, содействуя ее обогащению. Еще важнее было нравственное впечатление, произведенное этим перемещением митрополичьей кафедры на население северной Руси. Это население с большим доверием стало относиться к московскому князю, предполагая, что все его действия совершаются по благословению старшего святителя русской церкви… В следствии того, церковное русское общество стало сочувственно относиться к князю, действовавшему об руку с высшим пастырем русской Церкви. Это сочувствие церковного общества, может быть, всего более помогло московскому князю укрепить за собою национальное значение в Северной Руси. Политические успехи московского князя освящались в народном представлении содействием и благословением высшей духовной власти Руси» - писал . Сумев убедить митрополитов Петра и затем Феогноста поселиться в Москве, Иван Калита совершил, пожалуй, дело величайшего государственного значения.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |