Из истории Красной книги Москвы.

В 2001 году по предложению ВНИИ охраны природы была издана первая Красная Книга Москвы.

В 2010 году 19 видов животных, 12 видов растений и 3 вида грибов были внесли в Красную Книгу столицы. Однако, юридически статус охраняемых видов был закреплен только год спустя.

Столичные власти утвердили новый список животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Москвы. Соответствующее постановление подписал московский мэр Сергей Собянин.

Кроме того, признается утратившей силу прежняя редакция Красной книги, созданной в 2001 году с учетом изменений 2008 года, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В Красную книгу Москвы вошли 16 видов млекопитающих и 65 видов птиц, в их числе, кукушка обыкновенная, зайцы беляк и русый, еж обыкновенный, лесная мышовка, ушан обыкновенный, ушастая сова, домовый сыч, чайки озерная и сизая, кукушка обыкновенная, сапсан и перепел.

Включены в Красную книгу и 12 видов рыб, в том числе, налим, ерш и сом, а также 17 видов грибов, 21 вид лишайников, 10 - водорослей, около 150 - растений и около 200 видов беспозвоночных.

В соответствии с постановлением, из Красной книги Москвы исключены, в частности, рябчик, удод, ворон, хомяк обыкновенный, зеленый дятел, зеленый кузнечик, незабудкалесная, черный коршун.

Власти определили и виды животных, растений и грибов, не внесенных в Красную книгу, но нуждающихся "в постоянном контроле и наблюдении": кустарные улитки, речные раки, пауки-крестовики, муравьи-рабовладельцы кровавые, гладконосные летучие мыши, болотные черепахи, норки, кроты европейские, стерляди, щуки, караси, болотные муравьи, камыши, осока, фиалки, гладыши, серые сыроежки, грачи, чижи, озерные, прудовые лягушки и другие.

В обновленную версию Красной Книги Москвы включены следующие представители фауны: жук тенелюб изящный, стрекоза дозорщик-император, насекомое немка рыженогая, стрекоза коромысло зеленое, стрекоза красотка-девушка, жук полтинник ржавый, шмель печальный, птица белая лазоревка, птица черношейная поганка, а также водяная полевка, обыкновенный еж, заяц-беляк, ласка, прыткая ящерица, земноводное обыкновенная чесночница. Среди представителей флоры под защитой теперь находятся: уснея почти цветущая — лишайник, молодило шароносное, дремлик болотный.

Информация с сайта http://*****/eco//.html

Сведения о редких и исчезающих животных России, представленных на слайде № 9 презентации, взяты с сайта: http://www. nature. *****/mlk_nas. htm

Выхухоль

Desnanamoschata

Отряд Насекомоядные - Insectivora

Семейство Кротовые - Talpidae

СТАТУС. Малочисленные виды (II категория)

Ареал обитания

Редкий, реликтовый вид с сильно сократившимися и продолжающими сокращаться численностью и ареалом. Внесен в Красную книгу МСОП. Длина мм. Обитатель лесной и лесостепной зон.

Распространение. Выхухоль - узкий эндемик Восточной Европы (1). В прошлом фауна выхухолевых была значительно богаче видами, чем в настоящее время. Древний ареал выхухоли охватывал, видимо, всю территорию Европы; в Азии ископаемых остатков выхухоли не найдено (2). К началу ХХ в. выхухоль сохранилась в бассейнах Урала, Волги, Дона и Днепра (2) . Современный ареал по-прежнему приурочен к бассейнам этих водных систем. В европейской части России выхухоль обитает в бассейнах Днепра (Курская обл.), Волги (Владимирская, Нижегородская, Тамбовская, Пензенская, Саратовская, Самарская, Калужская, Рязанская облаcти, Мордовская АР), Дона (Воронежская, Липецкая, Пензенская, Саратовская области) и Урала (Оренбургская обл.) . Выхухоль предпочитает пойменные старицы, озера и участки небольших лесных рек с тихим течением. Типичный выхухолевый водоем достаточно глубок, имеет хорошо развитую литораль, открытое зеркало и богатую фауну беспозвоночных (2). Такой водоем не должен промерзать и пересыхать, а для укрытия зверьков во время паводков поблизости должны иметься убежища.

Численность. Количественный учет выхухоли на больших площадях сложен и трудоемок. О численности зверька в прошлом, до резкого упадка состояния его популяций, можно косвенно судить по данным заготовок. Средне-годовые заготовки выхухолевых шку - рок за послевоенный период достигли максимального уровня в 1гг. (19,4 тыс. шт. в год). Фактическая добыча выхухолей, особенно с учетом массового попадания их в ставные рыболовные снасти, была гораздо выше. Это позволяет предполагать существование в 50-е гг. популяций, состоящих в общей сложности из нескольких сотен тысяч зверьков. В последнее перед запретом промысла пятилетие на заготовительные пункты поступило только 1,6 тыс. шкурок, что свидетельствует о значительном сокращении численности выхухоли (5). К середине 70-х гг. численность выхухоли в России оценивали примерно втыс. особей. Поголовье этого зверька было сосредоточено преимущественно во Владимирской тыс.), Оренбургскойтыс.), в Воронежской, Пензенской и Саратовской (по 10 тыс.), в Тамбовскойтыс.), Нижегородскойтыс.), в Курской и Самарской (по 3 - 5 тыс.), в Рязанскойтыс.) областях, в Мордовской АРтыс.) и т. д. Во вторичных очагах - в Томской обл. насчитывалосьвыхухолей, в Новосибирской - несколько сот особей, в Челябинской обл.- не болееБолее поздние сведения отсутствуют, однако имеются основания полагать, что почти повсеместно происходит дальнейшее сокращение численности выхухоли.

Лимитирующие факторы. Из естественных факторов на численность выхухоли наиболее отрицательно влияют высокие половодья и длительные зимние паводки. В тяжелые условия выхухоль попадает и при обсыхании водоемов. Некоторые ученые утверждают, что выхухоль вытесняется из водоемов и прямо уничтожается ондатрой (2). Кроме того, невысокий потенциал размножения выхухоли и наличие у нее значительного количества врагов не позволяют ее популяциям быстро восстанавливаться. Однако сокращение ареала и численности выхухоли происходит в основном вследствие преобразования пойм в процессе гидромелиорации, ловли рыбы в выхухолевых водоемах ставными снастями. Удельный вес факторов, лимитирующих численность выхухоли, следующий: сетное рыболовство - 20,0%, разрушение пойменного комплекса - 16,2, нарушение гидрорежима водоемов - 14,4, выпас скота - 13,5, ондатра - 11,7, недостаточность охраны - 9,0, загрязнение воды - 5,4, создание водохранилищ - 2,6%. Опасны для выхухоли также туризм в пойменных угодьях, перенаселение их бобром и ондатрой, избыточный отлов выхухолей для расселения, воздействие хищников, плохое состояние плотин, молевой сплав леса (1). В Западной Сибири наметившийся успех акклиматизации выхухоли был почти сведен на нет паводками 1гг., вызванными залповыми сбросами воды из Обского водохранилища. На р. Аверичево в Брагинском заказнике на второй год после выпуска выхухолей построили дамбу для прокладки нефтепровода, что вызвало резкий подъем воды и гибель почти всех зверьков (8) .

Меры охраны.Запрет на добычу выхухоли в стране был введен в 1920 г. и длился до 1933 г.; вторичный запрет был установлен в 1934 г. В 1946 г. в ряде районов разрешили лицензионную добычу выхухоли, в 1956 г. вновь запретили ее на 5 лет (4) . Окончательный и полный запрет на добычу выхухоли установлен в связи с внесением ее в Красную книгу СССР. Целесообразно расселение выхухоли, в том числе и в Сибири, на основе научно обоснованного перспективного плана, в том числе в равнинной части Алтайского края (8).

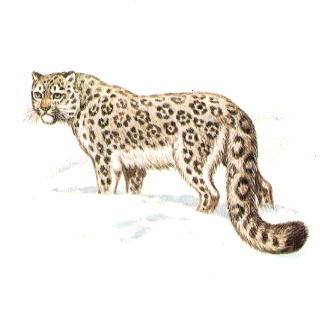

Снежный барс, или ирбис

Снежный барс, или ирбис

Unciauncia

Отряд Хищные - Carnivora

Семейство Кошачьи - Felidae

СТАТУС. Исчезающие виды (I категория)

Ареал обитания

Редкий, малочисленный, находящийся под угрозой исчезновения вид. Внесен в Красную книгу МСОП.

Длина см, хвоста - 90. Обитатель нивальной зоны гор Алтая.

Распространение. В Российской Федерации расположена незначительная часть ареала снежного барса, являющаяся северной периферией видового ареала. В ХIХ - ХХ вв. происходило уменьшение области, заселенной снежным барсом, северная граница постоянного обитания этого хищника отступала к югу, изреживалось кружево ареалаВ настоящее время снежный барс - н пределах России встречается в Алтайском и Красноярском краях и в Туве.

Численность. Имеются неполные сведения о численности снежных барсов. На Алтае они более многочисленны на юге и востоке.

Лимитирующие факторы.К числу причин, вызывающих сокращение численности и ареала снежного барса, относятся: обеднение кормовой базы в связи с уменьшением численности парнокопытных животных, которыми в основном питается этот хищник; усиление фактора беспокойства из-за интенсивного освоения горных пастбищ растущим поголовьем домашних животных, а также вследствие развивающегося туризма и более частого проникновения человека в потаенные участки гор; ведение незаконной охоты, стимулированной высокой рыночной ценой и неограниченным спросом на шкуры снежного барса; продолжающееся нелегальное и совершенно необоснованное преследование хищника как "опасного врага животноводства" (3, 6, 7, 10). Имеются и лимитирующие факторы естественного характера. Для снежного барса характерен относительно низкий темп размножения, в помете обычно менее пяти котят, в среднем - два. Родители слабо защищают потомство. Половая зрелость наступает на втором-третьем году жизни, самка щенится не каждый год. Кроме того, барс плохо приспособлен к передвижению по высокому, рыхлому снежному покрову. Снежный барс - зверь малоосторожный, доверчивый; заметив преследование, не спешит укрыться или уйти от собак. Все это затрудняет восстановление популяции снежных барсов и их охрану.

Меры охраны. Снежный барс внесен в Приложение I к Конвенции СИТЕС. Необходимо проведение широкой разъяснительной работы среди местного населения, и прежде всего среди пастухов, о важности соблюдения запрета охоты и сохранения редкого и интересного в научном отношении зверя. Следует лучше изучить современное распространение, выявить особенности размещения по территории, определить численность снежного барса. Рекомендуется ввести запрет на отлов этого хищника в тех местах, где он сейчас проводится, до восстановления поголовья. Организовать долгосрочные, закрытые для выпаса скота заказники. Обитает в Саяношушенсвком заповеднике.

Зубр

Bosbonasus

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla

Семейство Полорогие - Bovidae

СТАТУС. Восстанавливающиеся виды (V категория)

Ареал обитания

Редкий вид, восстанавливающий свою численность в некоторых местах прежнего ареала при активной помощи человека. В России зубр был представлен двумя подвидами - европейским (В. bonasusbonasus L., 1758) и кавказским (В. bonasuscaucasicusTurkinetSatunin, 1904). Кавказский подвид исчез, и в горных районах страны ведется работа по восстановлению вольных стад гибридной формы - кавказско - беловежского зубра. Внесен в Красную книгу МСОП.

Длина см.

Распространение. К концу ХVIII в. зубров не осталось ни в лесостепной, ни в степной зонах и равнинное стадо, которое населяло белорусское и украинское Полесье, оказалось изолированным от горного, кавказского стада. К началу ХХ в. зубр сохранился только в Беловежской пуще и на Кавказе. В Беловежской пуще в 1914 г. обитало 727 зубров; в 1915 г., во время военных действий, большая часть их была истреблена. Своим спасением зубр обязан тому, что в зоологических садах и акклиматизационных парках нескольких стран к 1927 г. уцелело 48 животных - нижний критический предел их численности.

Восстановление зубров на Кавказе было начато в 1940 г. в Кавказском заповеднике.

Зубры - исконные жители лиственных и смешанных лесов, избегающие, однако, обширных сплошных лесных массивов. Для белорусского зубра была характерна приверженность к равнинным лесам, кавказский населял горные леса. В Беловежской пуще зубры живут в низменном, местами заболоченном лиственном лесу, перемежающемся с сосновыми насаждениями по повышениям. В них особо привлекательны для зубров так называемые ольсы - сырые кочковатые низины с зарослями ольхи, ясеня и отчасти - дуба. Отмечена сезонная смена мест обитания: ранняя весна - незаливаемые поймы рек, ольсы и их окрестности; поздняя весна, лето - более возвышенные места; зима - смешанные насаждения и сосновые молодняки (7).

Лимитирующие факторы. Основной причиной резкого сокращения и почти полного исчезновения зубров явилось их прямое истребление охотниками, браконьерами, уничтожение во время военных действий, а также эпизоотии. В настоящее время охота на них не ведется, а в условиях тщательной охраны животных браконьерство наносит небольшой ущерб и не приостанавливает роста популяций. Изменение коренных типов стаций вследствие рубок леса и других форм хозяйственной деятельности хотя и уменьшает емкость зубровых угодий, ухудшает условия жизни зубров, но в силу широкой экологической пластичности зубров, по-видимому, не оказывает решающего влияния на этих животных.

Зубры, особенно молодые, становятся иногда жертвами хищников - волка, медведя, рыси (16). Имеются сведения о заболевании зубров ящуром, сибирской язвой, пастереллезом и некоторыми другими болезнями, кроме того, они заражаются гельминтами. Так, в некоторых питомниках, при содержании зубров в загонах, отмечены случаи их гибели от гельминтозов (14, 15) .

В числе пищевых конкурентов зубра выступает европейский олень (7, 16). Возможности значительного увеличения численности зубра ограничены общим характером потребностей этого зверя и его взаимоотношений с хозяйством и человеком. Для зубра в пределах его исторического ареала осталось сравнительно мало крупных лесных массивов, где он был бы изолирован от комплексного воздействия антропогенных факторов и сам, в свою очередь, не вступил бы в серьезное противоречие с человеком.

Меры охраны. Добыча зубров в СССР была запрещена в 1923 г. С целью сохранения кавказского подвида в 1924 г. был организован Кавказский государственный заповедник. В последующие годы осуществлялось переселение зубров в перечисленные выше лесные заповедники и некоторые охотничьи заказники, создание зубровых питомников, расселение появившегося в них молодняка.

В настоящее время создан надежный страховой генофонд зубров, рассредоточенный в различных районах России, и этому виду не угрожает непосредственная опасность уничтожения. Необходимо еще несколько увеличить численность животных, работать над повышением кровности животных, вести селекцию в имеющихся популяциях.

Обращается внимание на необходимость раздельного разведения беловежского и кавказско-беловежского зубров; первый должен разводиться в вольных стадах в равнинных лесах страны, второй - в горных. Нельзя допускать смешения вольных стад кавказско-беловежского зубра (Тебердинский заповедник, Ассинский и Цейский заказники) и зубробизона (Кавказский государственный заповедник, Нальчикскоегослесохотхозяйство).

СУХОНОС

Cygnopsiscygnoides

| ПОЗВОНОЧНЫЕ - VERTEBRATA |

Распространение: До середины ХХ в. населял пространство от Зайсанской котловины и Юж. Алтая через юж. Предбайкалье и Забайкалье и все левобережье басс. Амура (к сев. по побережью до устья р. Уды) до Сев. Сахалина, к югу был распространен по Приморью, Манчжурии, сев. провинциям Китая и Монголии [1,2]. Во второй половине XX в. началось сокращение гнездового ареала, который к 70-м гг. распался на отдельные точки - Торейские оз., Среднее и Нижнее Приамурье, Сев. Сахалин, оз. Ханка. В настоящее время гнездование известно на Торейских оз. в Забайкалье и на оз. Удыль и Чертово в Нижнем Приамурье [3]. Встреченные в Ульбанскомзал. линные птицы [4,5] оставляют открытым вопрос о гнездовании по Охотскому побережью к сев. от Амурского лимана.

Местообитания: В горных ландшафтах - озерные долины и поймы рек со старицами и косами; в степях и на равнинах лесной зоны - солоноватые и "луговые" озера, поймы рек с высокотравьем по берегам. Характерные стации - песчаные и галечные косы рек и открытые берега озер [6-8]. На Сахалине гнездится на сухих увалистых плато в вершинах рек и ручьев [9]. В период миграций встречается в голых степях вдали от воды [2]. Сведения о биотопическойприурочености на зимовках отсутствуют. Потенциальные местообитания cейчас не заняты из-за антропогенного прессса. Сведения по биологии скудны. В Нижнее Приамурье прилетает весной, когда на озерах и Амуре еще стоит лед. Соотношение полов близко к 1:1. В кладке 5-6, иногда до 8 яиц [2]. После вылупления на оз. Удыль молодые держатся в устьях рек с высоким осоковым кочкарником по берегам. Обычно выводки объединяются в "ясли", сопровождаемые несколькими взрослыми. При опасности могут нырять или выбегают на высокотравный берег и затаиваются. Основа питания в летний период - осока; может поедать хвою лиственниц, весной - ягоды [9]. Отлетаeт из Нижнего Приамурья рано, сначала летит на сев.-вост. к Татарскому прол., затем поворачивает к югу. Зимовки в Китае, отдельные птицы нерегулярно отмечаются в Японии и Корее.

Численность: В конце XIХ-начале ХХ вв. был обычным и даже многочисленным на территории от устья Черного Иртыша до Сев. Сахалина [10-15] и несмотря на то, что многие авторы отмечали падение численности, до середины XX в. состояние вида было удовлетворительным [16]. Вслед за тем на территории России произошло резкое сокращение числености и к 70-м гг. насчитывалось несколько нерегулярно гнездящихся пар на оз. Ханка, несколько пар на Торейских оз. и на р. Ульма (Среднее Приамурье); видимо, несколько десятков пар на Сев. Сахалине и до 150 пар на оз. Удыль [17-20]. В настоящее время на Сев. Сахалине, очевидно, не гнездится [3]. На оз. Удыль гнездится 30-50 пар, на протоке Холан - до 20-30 пар, на оз. Чертово, где в середине 80-х гг. обитало до 6 пар, ситуация неизвестна; на побережье Ульбанского зал. до нескольких десятков пар, на Торейских оз. в конце 80-х гг. гнездилось не менее 20 пар [21], в в 90-х гг. - до 50 пар гнездилось и до 900 птиц отмечалось на линьке [22]. К концу 90-х гг. ситуация ухудшилась из-за падения уровня воды [5]. Основная причина сокращения численности и ареала - особенности поведения гуся (чрезвычайная доверчивость и любопытство), заметность и доступность мест обитания в период размножения, что приводит к его истреблению. Кроме того, в некоторых местах сказалось антропогенное изменение среды. Возможно, серьезную роль сыграла охота на зимовках, которая во второй половине XX в. велась очень интенсивно [8]. В Монголии до сих пор местами нередок [16,23]. Сведения о численности на зимовках в Китае противоречивы: от нескольких до 50 тыс. птиц из монгольских и китайских популяций.

Охрана: Занесен в Красный список МСОП-96, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией, Республикой Корея и КНДР об охране мигрирующих птиц. Для охраны сухоноса на оз. Удыль в 1977 г. создан заказник, Торейские оз. включены в состав Даурского заповедника. В зоопарках России и зарубежья сухонос не представляет большой редкости, разводится успешно, однако во многих зоопарках очевидны следы вырождения новых генераций. Необходимо заключение специальных соглашений с Китаем для охраны и мониторинга забайкальской и нижнеамурской популяций.

СИБИРСКИЙ ОСЕТР, байкальский подвид

Acipenserbaerii (подвид baicalensis)

ПОЗВОНОЧНЫЕ - VERTEBRATA

ПОЗВОНОЧНЫЕ - VERTEBRATA

Отряд: Осетрообразные - Acipenseriformes

Семейство: Осетровые - Acipenseridae

Род: Acipenser

Автор: A. Nikolski, 1896

Категория: 2 - быстро сокращающийся в численности подвид сибирского осетра

Распространение: Оз. Байкал и впадающие в него крупные рр. Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара [1,2]. В Верхней Ангаре в настоящее время, возможно, исчез. В 60-70-х гг. неоднократно выпускался в ряд водоемов европейской части России (Финский зал., Ладожское оз., Горьковское и Волгоградское вдхр.), однако нигде не натурализовался.

Местообитания: Озерно-речная рыба. Взрослые особи имеют массу от 8 до 30 кг (раньше достигал массы свыше 100 кг). Образует несколько локальных стад, приуроченных к крупным рекам, впадающим в Байкал. Держится на глубине 20-50 м, но может опускаться на глубину до 100-150 м и даже свыше 200 м. Самцы в подавляющем большинстве достигают половой зрелости с 15 лет, самки с 20 лет. Заходит в реки весной (апрель-май) и летом (июль-август). Рыбы летнего хода зимуют в реках на ямах. Нерест в июне-начале июля при температуре воды 9-15°С и выше. Размножается на участках с каменисто-галечным или крупнозернистым песчаным грунтом. Нерестилища располагаются довольно высоко от устья. Основная нерестовая река - Селенга, по которой поднимается почти на 1000 км, заходит и в крупные ее притоки - рр. Чикой, Хилок, Орхон. Соотношение полов во время хода близко к 1:1. Плодовитость 211-832 тыс. икринок, в среднем около 420 тыс. Производители после нереста, а также молодь скатываются в оз. Байкал, где интенсивно откармливаются. Часть молоди задерживается в реках до 3 лет и более. Пищу составляют гаммариды, личинки насекомых, а также байкальские широколобки [2].

Численность: Данных мало. В XIX в. ежегодный вылов осетра в Байкале достигал 2.5-3 тыс. ц, в 30-40-е гг. ХХ вв. не более 200-215 ц. Общаяихтиомасса осетра в озере в начале 40-х гг. оценивалась в ц [2], к середине 60-х гг. снизилась до 650-700 ц [3]. Численность разновозрастного осетра на Селенгинском мелководье (включая зал. Провал) в 1988 г. составляла около 14 тыс. особей, в Баргузинском зал. - порядка 5 тыс. В Селенгу в конце 80-х гг. ежегодно заходило на нерест в среднем около 100 производителей [4]. Основные факторы, лимитирующие численность - загрязнение нерестовых рек (особенно Селенги) промышленными стоками и отходами лесосплава, браконьерский вылов в озере и на путях нерестовой миграции, большой прилов осетра ставными неводами при промысле байкальского омуля. К естественным причинам, обуславливающим низкую воспроизводительную способность, следует отнести позднее созревание и неежегодный нерест взрослых рыб [5].

Охрана: Занесен в Красный список МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС. Для сохранения подвида на р. Селенге построен экспериментальный рыбоводный завод, но существует проблема отлова необходимого количества производителей; небольшое стадо содержится на Конаковском экспериментальном рыбзаводе под Москвой, где в 1995 г. впервые получена икра от созревших особей. Необходимо сформировать на базе Селенгинского рыбзавода и в рыбоводном хозяйстве на теплых водах Гусиноозерской ГРЭС маточные стада производителей с целью получения от них икры и молоди и последующего выпуска ее в оз. Байкал. Следует провести криоконсервацию геномов и установить жесткий контроль за приловом осетра в омулевые ставные невода, прекратить сброс в Байкал и впадающие реки неочищенных сточных вод. Целесообразно определить в самом Байкале, в местах наибольшей концентрации осетра, запретные для всякого лова участки.