В самом низу находятся кнопки применения или отмены всех действий. Кнопка Close закрывает окно Pan-Zoom-Rotate

Все способы ориентации модели позволяют поворачивать изображение модели на экране, передвигать в различные стороны и масштабировать.

3.2.6 Моделирование электромагнитных устройств

в двумерном пространстве

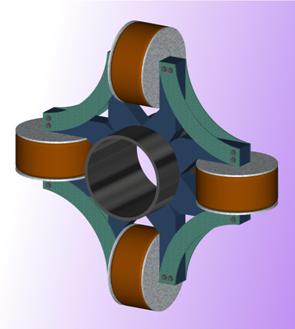

Расчет модульного аппарата магнитной обработки воды (АМОВ). Общий вид модульного АМОВ представлен на рисунке 3.39-а.

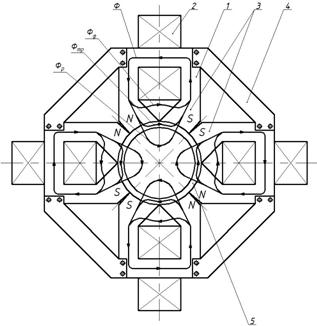

Противонакипное устройство выполнено из четырех идентичных модулей (рисунок 3.39-б). Каждый модуль состоит из магнитопровода (МП) – 1, намагничивающей катушки (НК) – 2, полюсных наконечников (ПН) – 3, соединительных пластин 4, которые выполнены из немагнитного материала. Модули устанавливаются на внешнюю поверхность стального трубопровода 5 и располагаются в одной плоскости перпендикулярной поверхности трубы.

а) б)

Рисунок 3.39 – а) Общий вид накидного аппарата магнитной обработки воды; б) Конструкция АМОВ с нанесенной схемой прохождения магнитных потоков

Расположение модулей на внешней поверхности трубопровода производится с ориентацией одинаковой полярности в сопряженных полюсных наконечниках соседних модулей. Аппарат работает от источника постоянного напряжения. Обмотки катушек подключены параллельно, протекающий по ним ток, вызывает появление основного магнитного потока.

Аппарат работает следующим образом.

В полюсном наконечнике основной магнитный поток Ф разделяется на четыре составляющие:

- Фтр – магнитный поток, который замыкается по поверхности трубы, насыщая его металлическую часть, при этом с увеличением магнитного сопротивления насыщенного участка металлической поверхности трубы, происходит выпучивание магнитных силовых линий в рабочую зону (рабочий зазор);

- Фр – рабочий магнитный поток, который замыкается в рабочей области (внутреннее сечение трубопровода);

- Фф – фронтальный поток, выпучивается в сторону намагничивающей катушки;

- Фб – боковой поток, замыкается через боковые поверхности полюсного наконечника (распространяется в плоскости параллельной трубопроводу) на рисунке 3.39-б не обозначен.

Таблица 3.1 – Буквенные обозначения и значения размеров модуля

Буквенное обозначение | Название размера | Числовое значение |

a, град. | Угол полюсного наконечника | 45 |

d, мм | Расстояние между полюсными наконечниками | 10 |

hпн, мм | Высота полюсного наконечника | 4 |

lпн, мм | Длина полюсного наконечника | 65 |

Rпн, мм | Радиус полюсного наконечника | 54 |

Hмп, мм | Высота магнитопровода | 67 |

Lмп, мм | Длина магнитопровода | 105 |

Tмп, мм | Толщина магнитопровода | 25 |

амп, мм | Ширина сечения магнитопровода | 25 |

lок, мм | Длина окна катушки | 55 |

hок, мм | Высота окна катушки | 42 |

Рисунок 3.40 – Общий вид модуля накидного АМОВ, основные размеры

Размеры модуля приведены в таблице 3.1, а его общий вид с указанием основных размеров на рисунке 3.40. Предполагается, что магнитопровод магнитной системы и трубопровод (Dтр = 108мм) выполнены из конструкционной стали Ст3.

Характеристики анализа

Тип анализа: магнитный, стационарный, двумерный (плоскомеридианный), оси несимметричный, нелинейный [8].

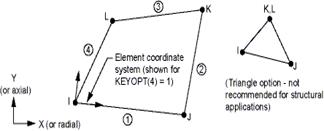

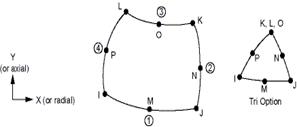

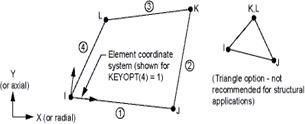

Метод расчета и конечные элементы: для магнитного поля – метод векторного потенциала (MVP) с предназначенными для этого двумерными 4-узловым конечным элементом PLANE13 (рисунок 3.41-а) или 8-узловым – PLANE53 (рисунок 3.41-б) [1, 11].

а) б)

Рисунок 3.41 – а) – Четырех узловой конечный элемент PLANE13

б) – Восьми узловой конечный элемент PLANE53

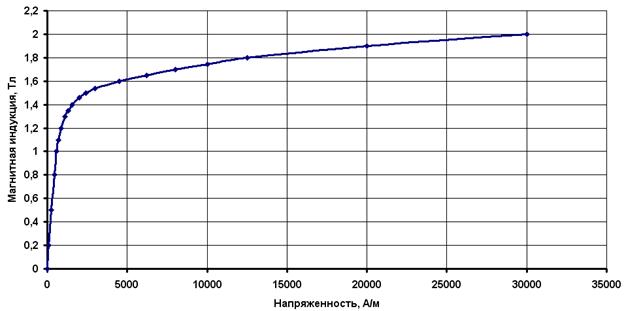

Исходные данные: размеры магнитопровода приведены в таблице 1, ток постоянный I = 0,35 А, количество витков N = 11500, плотность тока j = 4 А/мм2, кривая намагничивания стали Ст3 приведена на рисунок 3.42.

Граничные условия: по катушке протекает постоянный ток; ко всем внешним линиям модели прикладывается условие параллельности им магнитного потока (поток-параллельное условие).

Результаты анализа:

1. Строятся картины распределения магнитного поля по сечению модуля;

2. Определяется значение магнитной индукции по направлениям;

3. Вычисляется магнитная энергия во всех областях модели.

Рисунок 3.42 – Зависимость магнитной индукции от напряженности

для конструкционной стали Ст3

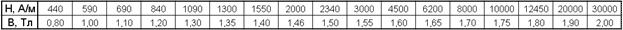

Выбор предпочтений

Перед началом создания модели, необходимо указать тип решаемой задачи. Управление предпочтениями осуществляется в окне Preferences for GUI Filtering (рисунок 3.43), которое вызывается посредством пункта главного меню [8, 11].

1. Main Menu > Preferences

В данном окне необходимо выбрать Magnetic-Nodal (магнитный-узловой). Благодаря этому все лишние пункты в Main Menu исчезнут, что облегчает поиск и выбор необходимых параметров.

Рисунок 3.43 – Окно предпочтений для графического интерфейса пользователя

Создание геометрии магнитной системы модульного АМОВ

Создание геометрии модели будет осуществляется, как «снизу–вверх», так и «сверху–вниз». Для удобства можно сразу включить отображение нумерации для точек, линий и поверхностей [24].

Вначале удобно создать опорную точку с координатами (0,0), от которой будут проводиться все дальнейшие построения, и откладываться размеры.

Создание точки ведется через указание её координат.

2. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Keypoints > In Active CS

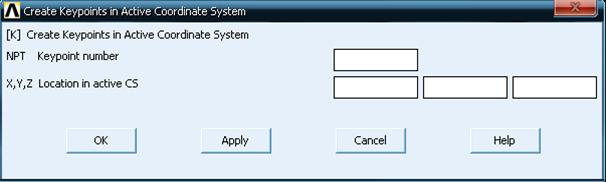

В окне Create Keypoints in Active Coordinate System (рисунок 3.44) в поле Keypoint number – вводится номер компонента, а в X, Y, Z Location in active CS координаты точки.

Рисунок 3.44 – Создание точки в активной координатной системе

Координаты опорной точки все нули (начало координат), поэтому значения можно не вводить, а сразу нажать OK или Apply. При нажатии OK окно закрывается и для ввода координат следующей точки его необходимо вызвать снова. Если необходимо ввести несколько точек, то удобнее нажимать Apply, т. к. после создания точки окно остается и можно вводить координаты следующей точки.

Кроме опорной необходимо построить еще несколько точек с координатами: (0;54), (60;60), (52,5;58), (52,5;38,3), (0;58), (54;0), (5;55), (5;34).

Команда:

K, NPT, X, Y, Z

где Npt – номер точки

x, y, z – координаты точки

Пример использования команды:

/prep7 !вход в препроцессор

k,1,, ! основная точка

k,2,,54

k,3,60,60

k,4,52.5,58 !десятичные части отделяются точкой (.),

!а координаты запятой (,)

k,5,52.5,38.3

k,6,,58

k,7,54

k,8,5,55

k,9,5,34

Построение линии через заданные точки.

2. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Straight Line

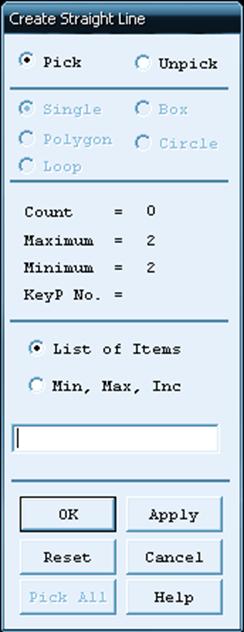

Рисунок 3.45 – Создание линий через существующие точки

В появившемся окне выбора Create Straight Line (рисунок 3.45), с помощью курсора следует указать точки, через которые будет проведена линия. Если при таком способе была выбрана лишняя точка, то в окне следует выбрать Unpick, затем отметить ошибочную точку и снова переключиться на Pick.

Выбор точек можно осуществлять в текстовом режиме, для этого следует в поле ввода (окна Create Straight Line) через запятую указать номера начальной и конечной точек.

Необходимо соединить следующие пары точек: 4-6, 1-3, 8-9, 4-5.

Команда:

LSTR, P1, P2

где P1, P2 – номера точек начала и конца прямой.

Пример использования команды:

lstr,4,6

lstr,1,3

lstr,8,9

lstr,4,5

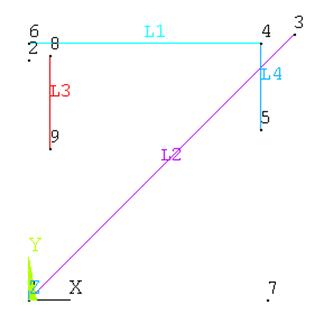

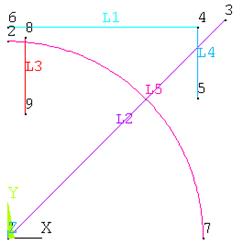

Результат 1

Точки 2-7 являются началом и концом дуги – проекция образующей трубопровода.

Построение дуги через 2 конечные точки и значение радиуса.

3. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > By End KPs & Rad

а) б)

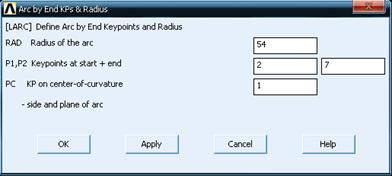

Рисунок 3.46 – Создание дуги через 2 точки и радиус

При использовании этого пути появляется окно графического выбора Arc By End KPs & Rad (рисунок 3.46-а).

В этом случае следует:

- выбрать начальную 2 и конечную 7 точки;

- нажать кнопку OK;

- выбрать ключевую точку, задающую радиус кривизны, в данном случае следует выбрать точку центра окружности – опорную точку 1;

- нажать кнопку OK.

Далее в появившемся окне Arc By End KPs & Radius в поле Radius of the arc указывается радиус (Rпн = 54 мм).

Команда:

LARC, P1, P2, PC, Rad

где P1, P2 – номера точек начала и конца дуги;

PC – номер точки центра дуги;

Rad – радиус дуги.

Пример использования команды:

larc,2,7,1,54

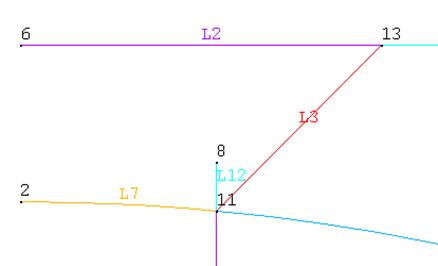

Результат 2

Иногда координаты точки неизвестны, поэтому точку удобно указать с помощью наложения или перекрытия линий. Данный способ также пригоден для создания линий необходимой длины.

Создание точки через выполнение булевской операции наложения линий.

4. Main Menu > Preprocessor > Operate > Booleans > Overlap > Lines

С помощью появившегося диалогового окна выбора (Overlap Lines) следует указать линии, которые образуют пересечения. В данном примере пересекающиеся линии: 2, 3, 4, 5.

Команда:

LOVLAP, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8, NL9

где NL1- NL9 – номера линий, пересечение которых будет строиться.

Пример использования команды:

lovlap,2,3,4,5

Результат 3

Результатом стало появление новых элементов: точки – 10, 11,12; линии – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

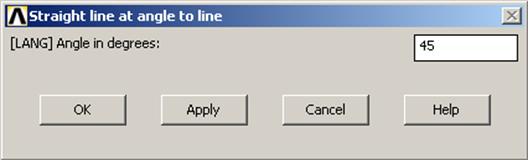

Построение линии под углом к существующей линии.

5. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > At Angle to Line

При использовании этого пункта меню в диалоговом окне выбора вначале следует указать линию, к которой будет строиться новая, а после подтверждения указать точку, в которой будет начинаться наклонная.

После нажатия кнопки OK, в появившемся окне Straight line at angle to line вводится нужный угол в градусах.

Рисунок 3.47 – Окно ввода угла Straight line at angle to line

Угол полюсного наконечника a = 45°, наклонная линия начинается в точке 11 и проводится к линии 1.

Указываемый угол зависит от направления линии, к которой проводится наклонная. Если при создании линии 1 указывались начало в точке 6, а конец 4, то для получения необходимого результата необходимо вводить угол равный 135°, иначе – 45°.

Команда:

LANG, NL1, P3, Ang, Phit, Local

где NL1 – линия, к которой будет строится наклонная;

P3 – точка, в которой будет начинаться новая линия;

Ang – угол между новой линией и NL1;

Phit – номер создаваемой точки, в которой линии будут пересекаться (автоматически присваивается наименьший свободный);

Local – отношение, которое задает примерное расположение точки касания на новой линии.

Пример использования команды:

lang,1,11,45

Результат 4

Новые элементы: точка – 13 и линия 2

Удаление лишних линий и точек.

6. Main Menu > Preprocessor > Delete > Line Only

Main Menu > Preprocessor > Delete > Line and Below

Результатом двух способов будет появление диалогового окна выбора. Курсором следует указать линии, которые необходимо удалить. Однако, первый способ удаляет только линии, а второй и точки, через которые эта линия построена. Если выбран первый способ, то оставшиеся точки можно удалить с помощью соответствующего пункта меню:

Main Menu > Preprocessor > Delete > Keypoints

Удаляются следующие компоненты:

линии – 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13;

точки – 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

Команда:

LDELE, NL1, NL2, Ninc, Kswp

где NL1, NL2 – минимальный и максимальный номер линий в удаляемой группе элементов;

Ninc – шаг, с помощью которого вычисляются номера всех удаляемых линий между минимальным и максимальным значением (автоматически равно 1);

Kswp – имеет два значения:

0 – точки, принадлежащие линии остаются;

1 – линия удаляется вместе с принадлежащими ей точками.

Пример использования команды:

ldele,2,,,1

ldele,7,13,,1

ldele,6

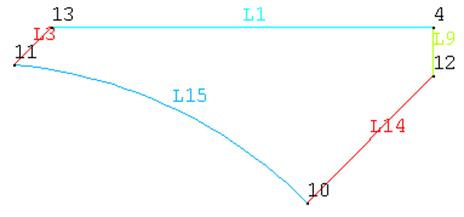

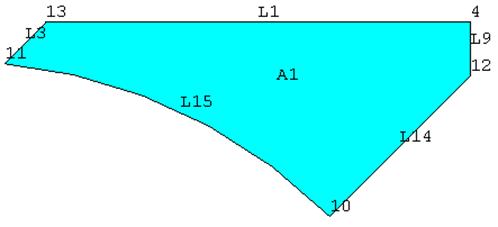

Результат 5

Для расчета двумерной задачи необходимо представить модель в виде поверхностей.

Построение поверхности через линии.

7. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Areas > By Lines

С помощью появившегося окна выбора следует указать все вычерченные линии и нажать OK.

Команда:

AL, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10

где L1 – L10 – линии, через которые будет построена поверхность.

Пример использования команды:

al,all

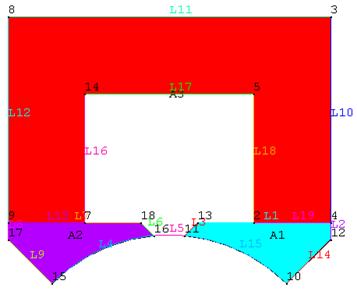

Результат 6

Создан полюсной наконечник в двумерном пространстве.

Следующий шаг в создании модели – это построение магнитопровода. Геометрия магнитопровода характеризуется пятью величинами, две из которых уже заданны расположением точки 4. Необходимо задать: ширину сечения – амп = 25 мм; высоту – Hмп = 67 мм; высоту окна катушки hок = 42 мм.

Самый простой способ построения магнитопровода заключается в копировании точки 4 в соответствующем направлении на заданную величину.

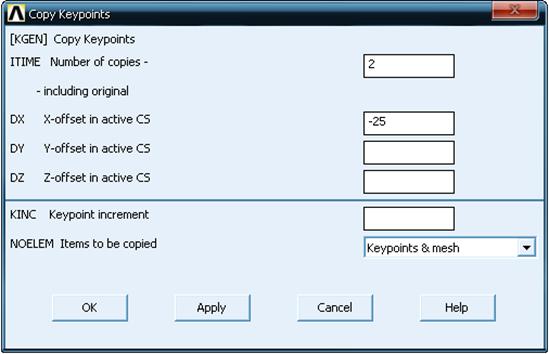

Копирование точки.

8. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Copy > Keypoints

В окне выбора следует указать точку 4 и нажать OK. В появившемся окне Copy Keypoints (рисунок 3.48) в поле Number of copies вводится количество копирований (минимум 2); в полях DX, DY, DZ – расстояние, на которое копируется точка вдоль оси. Направление копирования задается знаками (+/-).

Рисунок 3.48 – Окно Copy Keypoints

Копирование происходит вдоль оси 0Х по направлению к оси 0Y, на расстояние 25 мм.

Команда:

KGEN, ITIME, NP1, NP2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE

где ITIME – количество точек, включая исходную будет создано;

DX, DY, DZ – расстояние, на которое копируется точка;

KINC – величина изменения номеров создаваемых точек;

IMOVE – параметр имеет 2 значения:

0 – копируемая точка остается;

1 – копируемая точка удаляется, происходит перемещение точки.

Пример использования команды:

kgen,2,4,,,-25

kgen,2,4,,,,67

kgen,2,2,,,,42

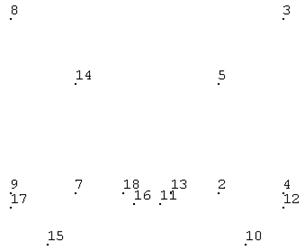

Результат 7

Появились новые элементы: точки – 2, 3 и 5

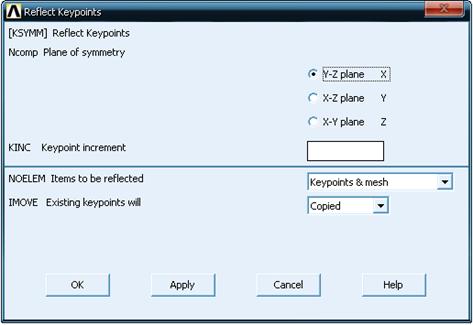

Модуль аппарата симметричен относительно плоскости Y0Z, поэтому для получения целого магнитопровода можно зеркально отразить расположение всех точек относительно этой плоскости.

9. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Reflect > Keypoints

Рисунок 3.49 – Окно Reflect Keypoints

Необходимо выбрать все точки, подтвердить выбор, и в появившееся окно Reflect Keypoints указать относительно какой плоскости следует отзеркалить выбранные точки. На рисунке 3.49 выбран первый пункт, который означает, что все точки, координаты Х которых не равны нулю, будут отображены относительно плоскости Y0Z.

Команда:

KSYMM, Ncomp, NP1, NP2, NINC, KINC, NOELEM, IMOVE

где Ncomp – данный параметр имеет одно из трех значений X, Y, Z – задает плоскость симметрии (остальные параметры описаны выше).

Пример использования команды:

ksymm, x,all

Результат 8

Через точки 15 – 16 и 11 – 16 надо провести дугу с центром в точке 1 и радиусом 54 мм. Далее создать плоскости второго полюсного наконечника и магнитопровода.

Результат 9

Создание сечения катушки через точки 2, 5, 14, 7.

10. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Areas > Through KPs

В появившемся диалоговом окне следует указать точки, через которые будет построена плоскость. Вторая часть сечения катушки получается путем копирования получившегося прямоугольника на высоту 67 мм в положительном направлении оси 0Y.

11. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Copy > Areas

Результат 10

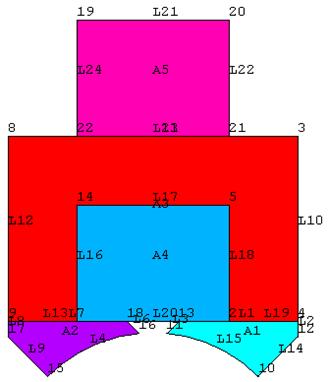

Моделирование трубопровода и рабочей зоны легче осуществить «сверху–вниз». Проекцией цилиндра на плоскость будет кольцо.

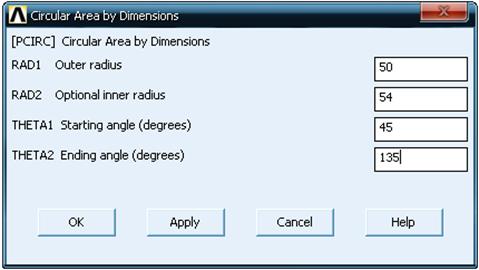

12. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Areas > Circle > By Dimensions

При использовании данного пункта меню появится диалоговое окно Create Circle By Dimensions (рисунок 3.50), в котором следует ввести параметры:

RAD1 и RAD2 – соответственно, значение внешнего и внутреннего радиуса создаваемого кольца;

THETA1 и THETA2 – соответственно, значение начального и конечного угла, создаваемого сектора кольца.

Рисунок 3.50 – Диалоговое окно Create Circle By Dimensions

Внешний радиус трубопровода Rтр = 54 мм, а внутренний rв = 50 мм. Модуль располагается на 1/4 его части, поэтому начальный угол 45°, а конечный 135°. Рабочая зона – это полость трубопровода, внешний радиус данной области rв = 50 мм, а внутренний r =0 мм.

Команда:

PCIRC, RAD1, RAD2, THETA1, THETA2

Все параметры данной команды описаны выше.

Пример использования команды:

pcirc,50,54,45,135

pcirc,,50,45,135

Результат 11

Предполагается, что всё магнитное поле будет сконцентрировано внутри магнитопровода, и не будет выходить за его пределы (исключение – выпучивание в полость трубопровода), но для получения полной картины распределения магнитной индукции необходимо смоделировать окружающий воздух.

Межполюсное пространство заполнено воздухом, т. е. требуется создать поверхность, проходящую через точки 11, 13, 16, 18.

Принимается, что толщина слоя воздуха по бокам модели будет равна 17,5 мм с каждой стороны, а над катушкой 43 мм.

Для этого необходимо создать две точки с координатами (70,35.4), (70,210) и отобразить их симметрично плоскости Y0Z. Через получившиеся точки – 25, 26, 30, 31, 32, 33 можно построить поверхность.

Пример использования команды:

a,11,16,18,13

k,,70,35.4

k,,70,210

ksymm,x,30,31

a,26,30,31,33,32,25

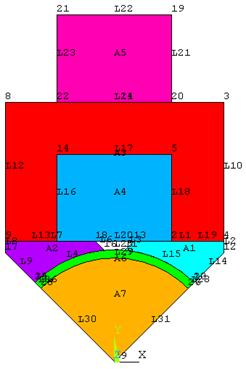

Метод конечных элементов требует, что бы все области модели были соединены между собой. На экране все поверхности соприкасаются друг с другом, но они не связаны между собой. Кроме этого, последняя созданная область перекрывает все остальные.

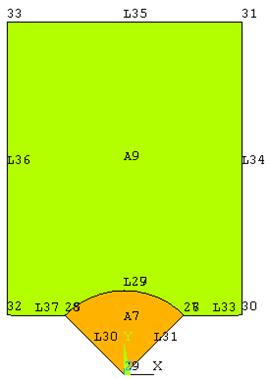

Результат 12

Для создания адекватной модели требуется провести булевскую операцию наложения поверхности 9 на все перекрываемые ею.

13. Main Menu > Preprocessor > Operate > Booleans > Overlap > Areas

В появившемся окне следует указать все 9 поверхностей и подтвердить ввод.

Команда:

AOVLAP, All

После наложения, компоненты пронумерованы вразброс. Для удобства можно упорядочить нумерацию.

14. Main Menu > Preprocessor > Numbering Ctrls > Compress Numbers.

Команда:

NUMCMP, All

Выбор конечного элемента для разбиения модели

Одним из основных этапов моделирования является разбиение геометрической модели на конечные элементы. ANSYS различает и содержит в своей библиотеке 281 тип конечных элементов. Каждый вид предназначен для решения определенной задачи [1].

Название каждого элемента состоит из двух частей. Буквенная составляющая указывает на категорию элемента, а цифровая обозначает его номер в библиотеке ANSYS [24].

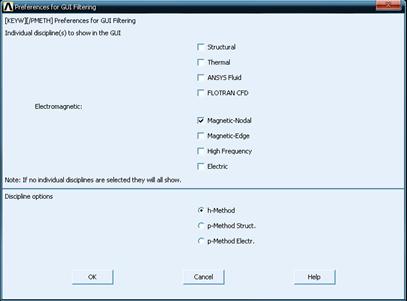

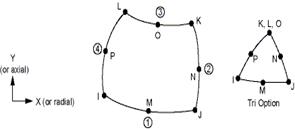

Если элементы имеют четырехугольную (плоскость) или шестигранную (объем) форму, но путем совмещения двух или более узлов вырождаются в треугольник или четырехгранник, то такие элементы называются вырожденными (рисунок 3.51).

Существуют квадратичные и обычные элементы. Обычные элементы содержат узлы только в вершинах и имеют правильную форму (квадрат, треугольник, прямая, куб). Такими элементами разбиваются области, обладающие правильной формой (рисунок 3.51-а).

Квадратичные (парабалические) элементы (рисунок 3.51-б) содержат дополнительные узлы, которые размещаются на серединах ребер. Благодаря этому элементы обладают неправильной, квадратичной формой и способны описывать сложные поверхности (сплайновые, не линейные). Реберные узлы повышают точность описания геометрии и результатов вычислений, но при этом приводят к увеличению числа уравнений и времени расчета [6, 11].

а) б)

Рисунок 3.51 – а) Вырожденный конечный элемент PLANE13;

б) Вырожденный квадратичный конечный элемент PLANE53

Каждый элемент обладает дополнительными настройками:

- Degrees of Freedom – степень свободы;

- Real Constants – вещественные константы;

- Material Properties – свойства материала;

- Surface Loads – поверхностные параметры;

- Body Loads – объемные параметры;

- KEYOPT(1…10) – собственная система координат и дополнительные опции.

Решение задачи магнитостатики в двумерном пространстве позволяет осуществить два типа элемента: PLANE13 или PLANE53 (рисунок 3.51).

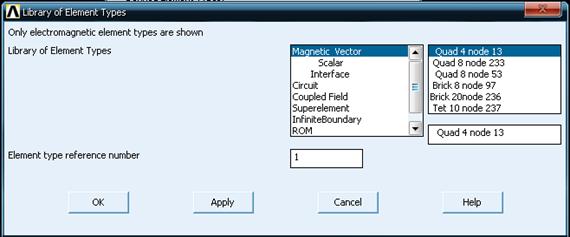

Добавление и выбор элементов в модель.

15. Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete

В появившемся окне Element Types (рисунок 3.52) осуществляется добавление – кнопка Add…, редактирование – Options… и удаление Delete элементов.

Рисунок 3.52 – Окно выбора, редактирования и удаления элементов

При добавлении элементов появляется диалоговое окно Library of Element Types (рисунок 3.53), содержащее три зоны:

- Выбор типа элемента (магнитный векторный, магнитный скалярный);

- Выбор элемента разбиения (4-х узловой, 8-ми узловой);

- Указание номера элемента, в создаваемой модели.

Рисунок 3.53 – Окно Library of Element Types

Список типов элементов и самих элементов изменяется в зависимости от выбора предпочтений (Main Menu > Preferences)

Создание материалов

Все материалы обладают различными свойствами. Программный комплекс ANSYS может решать как линейные задачи с изотропными материалами, так и не линейные, в которых применяются материалы с анизотропными свойствами.

Магнитостатические задачи можно решать, задаваясь величиной магнитной проницаемости m, но для получения более точных результатов расчета, тем более, если в модели присутствуют зоны насыщения, необходимо задавать кривую намагничивания – зависимость магнитной индукции от напряженности.

Исходя из условий задачи магнитопровод выполнен из стали Ст3, кривая намагничивания которой представлена на рисунке 3.42 (ПРИЛОЖЕНИЕ Л).

ANSYS имеет библиотеку свойств различных материалов – это файлы текстового формата, которые находятся в папке matlib (C:\Program Files\ANSYS Inc\v110\ANSYS\matlib). Данные из этих файлов можно загружать в программу.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |