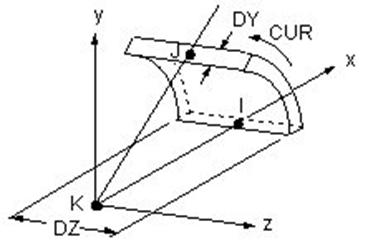

Рисунок 3.79 – Элемент, моделирующий источник тока SOURC36

Специальный трех узловой элемент, который используется для моделирования источника тока, представляет собой замкнутое кольцо, дугу либо шину (пластину) именуемую SOURC (источник), имеет номер в библиотеке ANSYS – 36. Внешний вид, места узлов, а также локальная система координат данного элемента представлена на рисунке 3.79 [1].

Не смотря на то, что элемент может принимать различную форму, он не может считаться вырожденным, т. к. изменение внешнего вида не обусловлено слиянием (изменением количества) узлов элемента.

Особенностью SOURC36 является то, что с его помощью не описывается трехмерное тело – катушка (полый цилиндр), а сразу моделируется активный элемент, состоящий из конечных элементов. Узлы этого элемента не должны быть присоединены к узлам любого другого элемента.

Радиус кольца или дуги определяется расстоянием между узлами I и K (1 и 3 узлом), а ориентация в пространстве происходит с помощью положения узла J. Длина шины определяется дистанцией между узлами I и J. За положительное значение тока принимается направление от первого узла (I) ко второму (J).

Элемент представляет собой распределение потока в модели, используя формулировку скалярного магнитного потенциала (степень свободы – MAG). Протекающие токи используются для расчета источника напряженности магнитного поля (Нs) с использованием численного метода интеграции и применения закона Био-Савара [1].

Еще одной особенностью является то, что элемент не имеет ни одной степени свободы и тем самым не может выводить расчетные данные. Другими словами с помощью данного элемента, задаваясь значением тока можно получить магнитный поток, но имея переменный магнитный поток с его помощью нельзя рассчитать индуцированный электрический ток. Возможность задания элементу свойств материала, поверхностных и объемных нагрузок также отсутствует.

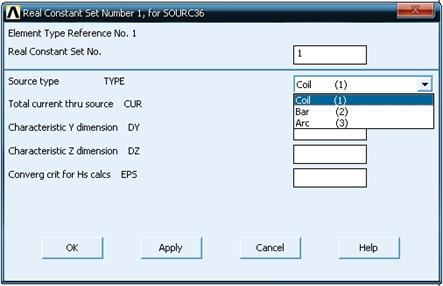

Данный элемент обладает следующими вещественными константами: TYPE (тип), CUR (ток), DY (толщина стенки кольца (дуги) или ширина пластины), DZ (длина кольца (дуги) или пластины), EPS (конвергенция исходного поля).

Параметр TYPE имеет три позиции, характеризующие геометрию источника: coil (кольцо), bar (полоса, пластина, балка) и arc (дуга). Все остальные параметры имеют числовое значение.

Настройка необходимых параметров элемента SOURC36.

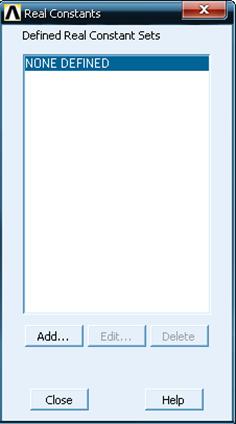

7. Main Menu > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete

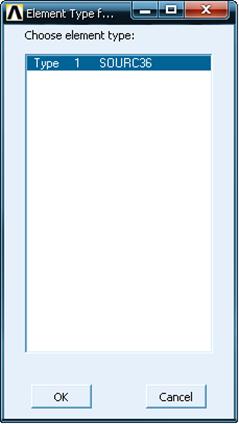

В появившемся окне Real Constants необходимо нажать на кнопку Add… (Добавить), далее выбрав нужный элемент и подтвердив выбор, откроется окно настроек вещественных постоянных элемента Real Constant Set Number 1, for SOURC36 (рисунок 3.80).

Рисунок 3.80 – Вызов окна настройки параметров элемента SOURC36

Основными недостатками такого пути создания намагничивающей катушки является громоздкость. Гораздо удобнее использовать макрос – RACE, речь о котором пойдет в пункте создания активных элементов для трехмерного анализа.

На данном этапе достаточно добавить следующие типы конечных элементов: SOLID96 или SOLID98, а также SOURC36 (методика выбора и добавления конечного элемента в среду ANSYS подробно описана в п. 15 раздела 3.2.6).

Создание материалов

Создание материалов в трехмерном пространстве полностью идентично данному процессу, осуществляемому при двумерном моделировании (пп. 16-18 раздела 3.2.6).

В предыдущем пункте было сказано, что намагничивающая катушка не нуждается в магнитных характеристиках материала, из которого она изготовлена. При создании трехмерной модели по бокам рабочей зоны появилась дополнительная область – пяти миллиметровая граница. Поэтому список количества и назначения материалов выглядит следующим образом (таблица 4.5):

1. сталь Ст3 – магнитопровод (BH curve);

2. сталь Ст3 – трубопровод (BH curve);

3. воздух, окружающий модуль (m = 1);

4. вода, находящаяся в рабочей зоне (m = 1);

5. граница по бокам рабочей зоны (m = 1).

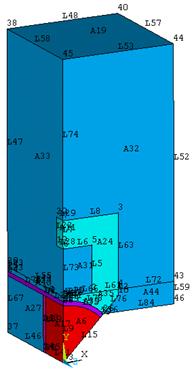

Таблица 4.5 – Таблица соответствия номера объема и материала

Номер объема | Наименование конструктивного элемента | Номер материала | Номер элемента |

3 и 5 | магнитопровод | 1 | 1 |

6 | металлическое сечение трубопровода | 2 | 1 |

2 | рабочая зона | 3 | 1 |

4 и 7 | воздух, окружающий модуль | 4 | 1 |

1 | область на границе рабочей зоны | 5 | 1 |

Результат 8 (цветовая градация объемов в зависимости от материала)

Масштабирование модели

Масштабирование геометрической модели в трехмерном пространстве аналогично п. 19 раздела 3.2.6.

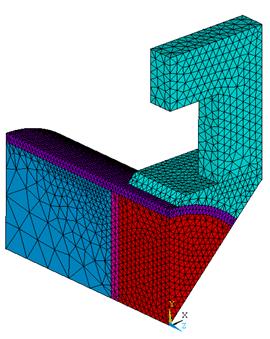

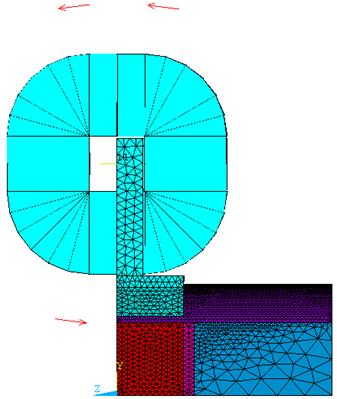

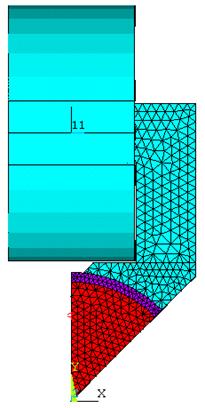

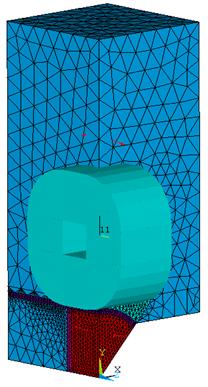

Построение сетки конечных элементов

Простым и удобным средством разбиения модели на конечные элементы является встроенная утилита MeshTool (п. 20 раздела 3.2.6).

Особенностью создания сетки конечных элементов в трехмерной задаче является то, что указывается размер ребер лежащих на плоскости принадлежащих объему.

Самым простым способом построения сетки является использование Smart Size, после применения которого, сетка уточняется при помощи функции Refine at.

Для удобства указания поверхности сначала выбирается объем или сразу все плоскости, принадлежащие нужному объему, посредством Utility Menu > Select > Entities.

Результат 9

Создание системы координат. Типы координатных систем

Программа ANSYS предусматривает использование различных типов координатных систем, каждая из которых предназначена для определенных целей [1, 8, 11].

- Глобальные и локальные системы координат используются для определения местоположения геометрических объектов (узлов, ключевых точек и т. д.) в пространстве. Система координат отображения информации определяют систему, в которой геометрические объекты отображаются в табличном или графическом виде.

- Узловая система координат определяет направления степеней свободы для каждого узла и ориентацию составляющих вектора результатов в узлах.

- Система координат элемента определяет ориентацию характеристик материала, зависящих от направления, и компонент вектора результатов для элемента.

- Система координат результатов используется для преобразования результатов в узлах или элементах в отдельную систему координат для распечатки листинга, графического вывода на экран или основных операций в постпроцессоре общего назначения (POST1).

В методе конечных элементов под локальной подразумевается координатная система, в которой определяются координаты узловых точек конечного элемента. В ANSYS локальной называется система, созданная пользователем. Для разграничения этих двух понятий в данном разделе координатная система созданная пользователем будет называться пользовательской.

Глобальная и пользовательская системы координат используются для размещения в пространстве объектов геометрической модели. По умолчанию, координаты задаваемых узлов или ключевых точек принадлежат глобальной декартовой системе координат. Однако для некоторых моделей удобнее задавать координаты в другой системе. Программа ANSYS допускает задание геометрии в предопределенных (глобальных) систем координат или в определяемых пользователем (пользовательских) системах координат.

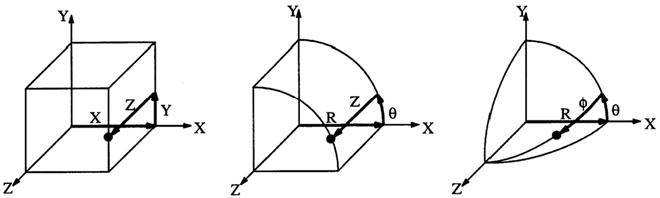

а) б) в)

Рисунок 3.81 – Типы предопределенных глобальных координатных систем в ANSYS: а) декартова (X, Y, Z) система координат (CS-0); б) цилиндрическая (R, θ, Z) система координат (CS-1); в) сферическая (R, θ, j) система координат (CS-2)

Глобальная система координат может рассматриваться в качестве всеобщей, абсолютной системы. В программе ANSYS предусмотрено использование трех предопределенных глобальных систем (CS): декартовой, цилиндрической и сферической. Все три системы правосторонние и имеют одно и то же начало (рисунок 3.81).

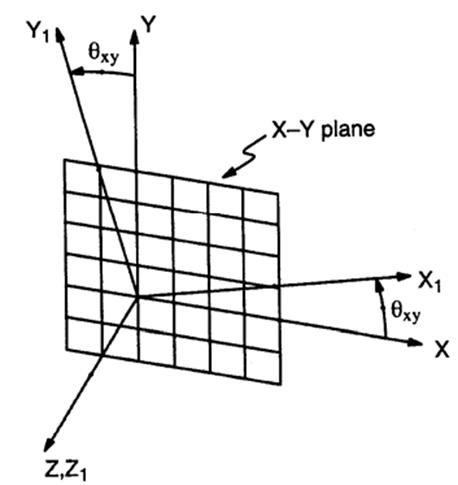

Во многих случаях возникает необходимость установить собственную систему координат, начало которой не совпадает с началом глобальной системы координат или ориентация которой отличается от ориентации предопределенной глобальной системы (рисунок 3.82).

Рисунок 3.82 – Пример пользовательской системы, созданной путем

поворота вокруг оси 0Z

Создание локальной системы с использованием глобальной декартовой системы координат:

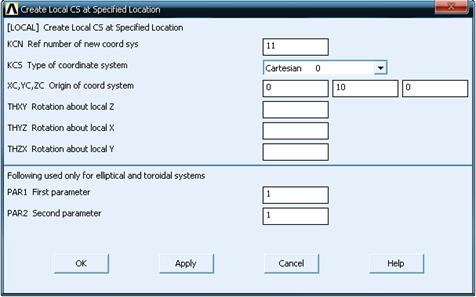

8. Utility Menu > WorkPlane > Local Coordinate Systems > Create Local CS > At Specified Loc +

Посредствам окна графического выбора курсором необходимо указать точку (в любом месте) и подтвердить выбор. В появившемся окне Create Local CS at Specified Location необходимо ввести координаты центра системы (рисунок 3.83).

Рисунок 3.83 – Окно параметров создаваемой системы координат

Каждая координатная система, так же как и все остальные компоненты модели, имеет свой идентификационный номер. Традиционно предопределенные системы занимают номерное пространство от 0 до 10 (декартова – 0, цилиндрическая – 1 и сферическая – 2, остальные номера зарезервированы под специальные предопределенные координатные системы).

Номерное пространство пользовательских координатных систем начинается с 11. Номер создаваемой системы координат указывается в строке Ref number of new coord sys, автоматически установлено 11.

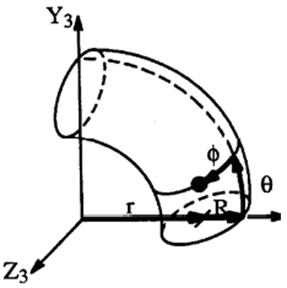

Далее в строке Type of coord system нужно выбрать тип координатной системы: Cartesian 0 – декартова, Cylindrical 1 – цилиндрическая, Spherical 2 – сферическая или Toroidal 3 – тороидальная (рисунок 3.84).

Рисунок 3.84 – Тороидальная система координат

В поля Origin of coord system следует ввести координаты центра новой системы в единицах декартовой системы координат (x, y, z).

В строках Rotation about local X (Y, Z) указывается угол поворота создаваемой координатной системы вокруг выбранной оси.

Когда пользовательская система координат определена, она становится активной. Пользовательские системы координат можно создавать (или удалять) в любой момент работы с программой ANSYS.

Удаление локальной системы.

9. Utility Menu > WorkPlane > Local Coordinate Systems > Delete Local CS

Систем координат может быть задано множество, но активной в данный момент может быть одна из них. Изначально активной, «по умолчанию», является глобальная декартова система. Каждый раз при задании локальной системы координат вновь введенная система автоматически становится активной.

Активизация глобальной или пользовательской координатной системы.

10. Utility Menu > Change Active CS to > Global Cartesian > Specified Coord Sys…

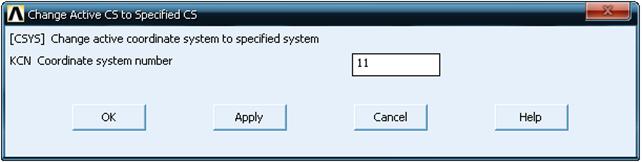

В появившемся окне Change Active CS to Specified CS в строку Coordinate system number следует ввести номер необходимой координатной системы (рисунок 3.85).

Рисунок 3.85 – Окно выбора активной координатной системы

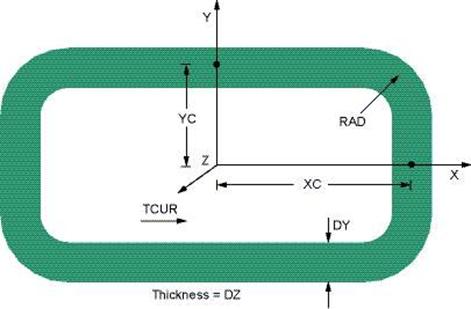

Убедиться в том, что выбрана именно созданная координатная система можно с помощью информационной строки: параметр csys = 11 (рисунок 3.86).

Рисунок 3.86 – Информационная строка с указанием активной

координатной системы

Активизировать систему координат можно в любой момент работы с программой ANSYS. Такая система координат останется активной до тех пор, пока не будет переопределена явным образом.

Для дальнейшего создания модели модуля АМОВ необходимо создать декартову систему координат с идентификационным номером 11, центр которой отстоит от центра предопределенной на 112,5 мм вдоль оси 0Y – пространственная середина перекладины магнитопровода.

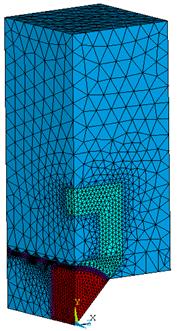

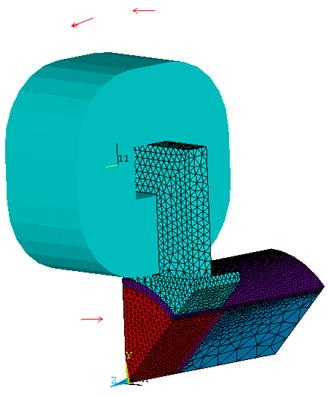

Создание источника тока для трехмерного анализа

Токоведущий элемент, удобно создавать с помощью макроса (группы команд, запуск которых осуществляется посредством вызова названия файла макроса). Полное название макроса «Racetrack» [1, 8].

Запуск макроса «Racetrack».

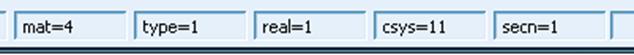

11. Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Racetrack Coil

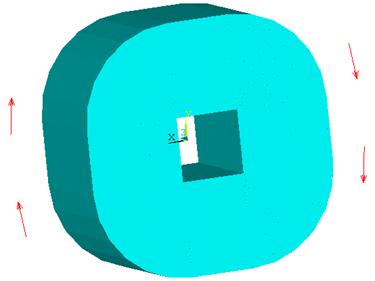

Программа ANSYS выводит окно настроек токового объекта «Racetrack» Current Source for 3-D Magnetic Analysis (рисунок 3.87). Для создания токоведущей катушки необходимо ввести пять параметров, определяющих геометрию обмотки, один электрический параметр и один текстовой, задающий название создаваемого элемента.

Следует помнить о том, что центром катушки всегда является нулевая точка активной системы координат.

Рисунок 3.87 – Окно указания параметров для токовой катушки

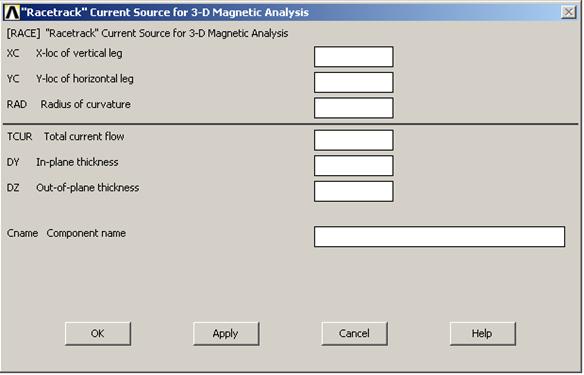

Параметры необходимые для построения активного элемента:

X-loc of vertical leg – длина катушки, расстояние от центра до середины навивки в направлении оси 0X (рисунок 3.88) [1];

Y-loc of vertical leg – высота обмотки, расстояние от центра до середины навивки в направлении оси 0Y;

Radius of curvature – радиус скруглений прямоугольной катушки;

Total current flow – полный ток, протекающий по всей обмотке;

In-plane thickness – толщина навивки;

Out-of-plane thickness – ширина катушки;

Component name – имя токоведущего элемента.

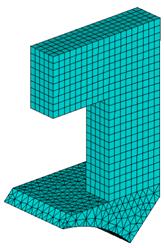

Рисунок 3.88 – Общий вид создаваемой токовой катушки

При создании соленоида также необходимо учитывать размер изоляции. В данном примере толщина изолирующего слоя (каркас соленоида) равна 1 мм.

Длина катушки XC определяется формой сечения магнитопровода и высотой обмоточного окна. Сердечник модуля АМОВ представляет собой квадрат с длиной стороны aмп = 25 мм, высота окна hок = 42 мм, поэтому для данной задачи первый параметр определяется как половина суммы высоты окна катушки и толщины магнитопровода, т. е. с учетом масштабирования: XC = (hок + tmp) / 2000. Принимаем XC = 33,5 мм

Высота соленоида YC зависит от тех же параметров, при условии равенства сторон сечения магнитопровода YC = XC = 33,5 мм.

Радиус скругления в данном примере можно принять равным нулю, либо задать минимальное значение. Толщина навивки DY определяется высотой окна катушки и удвоенной толщиной изолирующего слоя tиз, т. е. DY = (hок - 2×tиз) / 1000, исходя из условий DY = 40 мм. Ширина соленоида DZ определяется длиной обмоточного окна (lок = 55 мм) и размером изоляции: DZ = (lок - 2×tиз) / 1000, следовательно DZ = 53 мм.

Параметр Total current flow предполагает указание ампер-витков проектируемой катушки. В соответствующую ячейку данной модели следует ввести значение МДС (для рассматриваемой модели F = 4100 А.)

Название обмотки может состоять из набора буквенных и цифровых символов, например, coil-01.

После указания всех параметров и нажатии кнопки OK запустится процесс создания намагничивающей катушки. Центр созданного соленоида будет располагаться в начале координат.

Команда:

RACE, XC, YC, RAD, TCUR, DY, DZ, --, --, Cname

где XC – значение длины катушки;

YC – значение высоты катушки;

RAD – радиус скругления прямоугольной катушки;

TCUR – значение тока, протекающего по обмотке;

DY – значение толщины навивки;

DZ – значение ширины катушки;

Cname – имя создаваемого активного элемента.

Пример применения команды:

race,0.0335,0.0335,,4100,0.04,0.053,,,'coil-01'

Результат 10

Граничные условия

Программе ANSYS необходимо указать, что модель имеет продолжение во втором квадранте и является зеркальным отражением. Для этого необходимо выбрать узлы, лежащие на поверхности, совпадающей с плоскостью Y0Z и приложить к ним поток-нормальное граничное условие.

Задание поток-нормального граничного условия.

11. Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Magnetic > Boundary > Scalar Poten > Flux Normal > On Areas

По средствам курсора «мыши» следует выбрать плоскости 2, 11, 17, 27, 33, 40, 43 и подтвердить выбор.

Как было сказано выше, поток-параллельное граничное условие к внешним поверхностям модели программа ANSYS применяет автоматически.

Расчет

Расчет скалярного магнитного потенциала может проводиться тремя методами:

1. Reduced Scalar Potential (RSP) – метод снижения скалярного потенциала;

2. Difference Scalar Potential (DSP) – метод дифференциального скалярного потенциала;

3. Generalized Scalar Potential (GSP) – метод обобщенного скалярного потенциала.

Метод снижения скалярного потенциала (RSP) применяется, если модель не имеет токоведущих элементов, т. е. состоит из постоянных магнитов, иначе при расчете могут возникать ошибки [1].

а) б)

Рисунок 3.89 – Виды магнитопроводов

Модель, имеющая катушку намагничивания, должна рассчитываться с помощью методов дифференциального либо, обобщенного скалярного потенциала. Метод дифференциального скалярного потенциала (DSP) применяется, если магнитопровод имеет воздушный зазор (рисунок 3.89-а). Если сердечник представляет собой замкнутый контур (рисунок 3.89-б), то необходимо применять метод обобщенного скалярного потенциала (GSP).

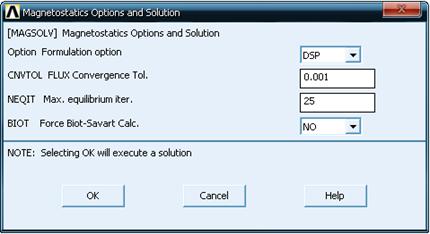

Выбор метода расчета.

12. Main Menu > Solution > Solve Electromagnet > Static Analysis > Opt&Solv

В появившемся окне Magnetostatics Option and Solution из ниспадающего списка строки Formulation options следует выбрать метод расчета DSP (рисунок 3.90).

Рисунок 3.90 – Окно выбора метода расчета

После нажатия кнопки OK запустится процесс вычислений.

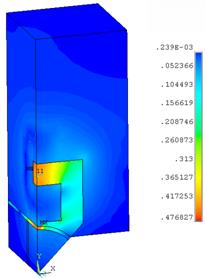

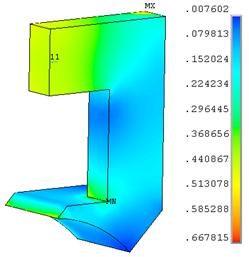

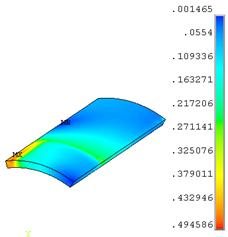

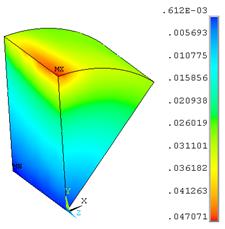

Постпроцессинг. Вывод результатов анализа

Способ вывода результатов расчета аналогичен двумерному анализу, рассмотренному в разделе 3.2.6.

Результат 11

Определение индуктивности катушки

Индуктивность катушки в ANSYS определяется матричным способом [8, 11].

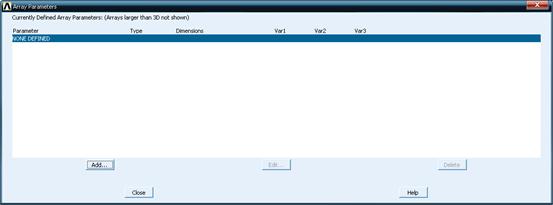

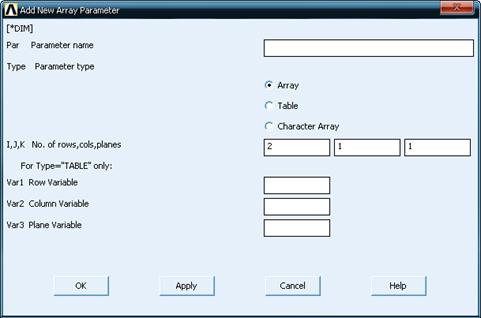

13. Utility Menu > Parameters > Array Parameters > Define/Edit

В появившемся окне Array Parameters (рисунок 3.91) необходимо создать матрицу параметров. Нажав на кнопку Add…, откроется окно ввода значений для параметра (рисунок 3.92).

Рисунок 3.91 – Окно Array Parameters

Рисунок 3.92 – Окно ввода значений параметра

Окно Add New Array Parameters позволяет указать имя параметра – поле Parameter name, выбрать тип создаваемого параметра Parameter type: Array (матрица), Table (таблица), Character Array (характерная матрица). В ячейки строки I,J,K No, of rows, cols, plane вводится размерность трехмерной матрицы. Имя создаваемой матрицы cur; тип параметра – Array; размерность 1, 1, 1. После подтверждения введенных значений в окне Array Parameters появится строка с характерным именем, типом и размерностью матрицы.

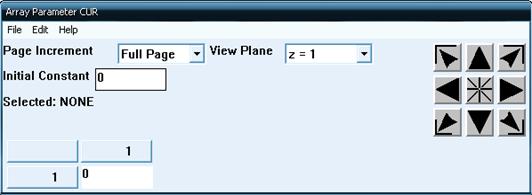

Далее необходимо в созданную матрицу ввести значение тока. При нажатии кнопки Edit…, окна Array Parameters в появившемся окне Array Parameter в ячейку матрицы нужно ввести значение тока протекающего по катушке. В меню File следует подтвердить введенное значение Apply/Quit (рисунок 3.93) [1].

Рисунок 3.93 – Окно заполнения матрицы

После закрытия окна Array Parameter главное меню будет снова доступным. Теперь необходимо запустить процесс вычисления индуктивности с определенной матрицей.

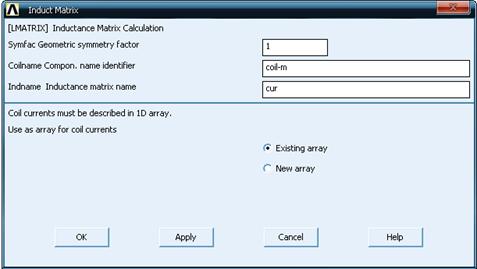

14. Main Menu > Solution > Solv > Electromagnet > Static Analysis > Induct Matrix

В окне Induct Matrix следует указать соответствие активного элемента и матрицы. В поле Compon. name identifier вводится наименование обмотки, а в поле Inductance matrix name название созданной матрицы (рисунок 3.94).

Рисунок 3.94 – Окно выбора активного элемента и матрицы

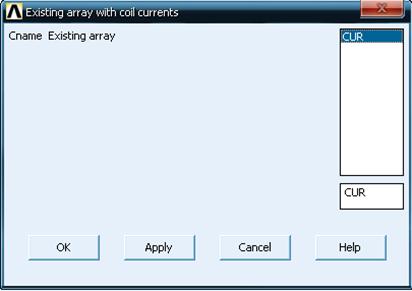

После ввода значений программа ANSYS потребует указать в окне Existing array with coil currents, какой массив данных следует использовать для расчета индуктивности, т. к. он единственный, то нужная матрица будет уже выбрана (рисунок 3.95).

Рисунок 3.95 – Окно выбора матрицы Existing array with coil currents

После нажатия кнопки OK программа запустит процесс вычисления индуктивности.

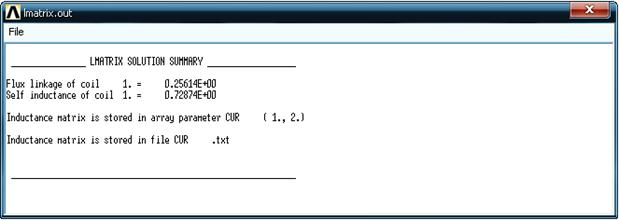

Рисунок 3.96 – Результат вычисления индуктивности

Результат вычисления, потокосцепления и индуктивности катушки, будет представлен в текстовом формате (рисунок 3.96).

4 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

4.1 ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

(ГОСТ 2.710 – 81)

Условные буквенно-цифровые обозначения (далее обозначения) предназначены:

- для однозначной записи в сокращенной форме сведений об элементах, об устройствах и о функциональных группах (далее части объекта) в документации на объект;

- для ссылок на соответствующие части объекта в текстовых документах;

- для нанесения непосредственно на объект, если это предусмотрено в его конструкции.

В зависимости от назначения и характера передаваемой информации устанавливаются следующие типы обозначений:

- высшего уровня - устройства (дополнительное обозначение);

- высшего уровня - функциональная группа (дополнительное обозначение);

- конструктивного расположения - конструктивное обозначение (дополнительное обозначение);

- элемента - позиционное обозначение (обязательное обозначение);

- электрического контакта (дополнительное обозначение);

- части объекта, с которой сопрягается данная часть объекта, или места расположения на документе изображения или сведений о данной части объекта (адресное обозначение).

В зависимости от полноты передаваемой информации условное буквенно-цифровое обозначение может иметь простую или сложную структуру, т. е. структуру в виде обозначений отдельных типов или в виде составного обозначения.

При необходимости допускается применять обозначения и их квалифицирующие символы, типы которых не установлены настоящим стандартом. Содержание и способ записи таких обозначений должны быть пояснены в документации на объект (например, на поле схемы).

Применение условных буквенно-цифровых обозначений в документах устанавливается правилами выполнения соответствующих документов (схем, чертежей, текстовых документов и т. д.).

Условное буквенно-цифровое обозначение записывают в виде последовательности букв, цифр и знаков в одну строку без пробелов и их количество в обозначении не устанавливается.

Соседние группы знаков отдельных обозначений, имеющие самостоятельное смысловое значение, разделяют:

чередованием буквы и цифры (например, КС25, К2, 25КС, 2К);

точкой, если группы состоят только из букв или только из цифр (например, КС. А, 2.25).

Допускается в обозначении разделять точкой самостоятельные смысловые группы, состоящие из букв и цифр (например, 01.А1.1312; 01.A.113.12).

Допускается цифровую часть, имеющую смысл порядкового номера, записывать с одинаковым количеством разрядов, заполняя старшие разряды нулями, например, А01, А02, ..., А25, …, А99.

Составное обозначение образуют последовательной записью обозначений различных типов.

Составное обозначение должно передавать комплексную информацию о части объекта, обозначение которой указано последним. Количество обозначений, образующих составное обозначение, не устанавливается.

Обозначение элемента в общем случае состоит из трех частей, указывающих вид элемента, его номер и функцию.

Вид и номер являются обязательной частью условного буквенно-цифрового обозначения и должны быть присвоены всем элементам и устройствам объекта. Указание функции элемента не служит для идентификации элемента и не является обязательным.

В первой части записывают одну или несколько букв (буквенный код) для указания вида элемента, во второй части записывают одну или несколько цифр для указания номера элемента данного вида, в третьей части записывают одну или несколько букв (буквенный код) функции элемента. Например, С41 - конденсатор С4, используемый как интегрирующий. Допускается буквенный код функции дополнить цифрами. При разнесенном способе представления допускается к номеру добавлять условный номер изображений части элемента или устройства, отделяя его точкой. Например, А41.

При составлении перечней элементов на объект допускается указывать только первую и вторую части обозначения (обязательную часть).

Буквенные коды видов элементов приведены в таблице 4.1. Части объекта (элементы) разбиты по видам на группы, которым присвоены обозначения одной буквой. Для уточнения вида элементов допускается применять двухбуквенные и многобуквенные коды. Элемент данного вида может быть обозначен одной буквой - общим кодом вида элемента или двумя буквами - кодом данного элемента. При применении двухбуквенных и многобуквенных кодов первая буква должна соответствовать группе видов, к которой принадлежит элемент. Примеры двухбуквенных кодов приведены в таблице 4.2.

Дополнительные обозначения должны быть пояснены в документации на объект (например, на поле схемы).

Буквенные коды функций элементов приведены в таблице 4.3. Эти коды следует использовать только для общей характеристики функционального назначения элемента, например, «главный», «измеряющий» и т. д. Для уточнения функционального назначения однобуквенный код, допускается дополнить последующими буквами и (или) цифрами. В этом случае должны быть приведены соответствующие пояснения в документации на объект (например, на поле схемы).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |