![]() – Мастер емкости запускает мастер, который проведет пользователя через этапы, необходимые для вычисления собственной или взаимной емкости проводников в задачах электростатики;

– Мастер емкости запускает мастер, который проведет пользователя через этапы, необходимые для вычисления собственной или взаимной емкости проводников в задачах электростатики;

![]() – Мастер импеданса запускает мастер, позволяющий вычислить импеданс (комплексное сопротивление переменному току) проводника в задачах магнитного поля переменных токов.

– Мастер импеданса запускает мастер, позволяющий вычислить импеданс (комплексное сопротивление переменному току) проводника в задачах магнитного поля переменных токов.

Чтобы открыть перечисленные наборы числовых данных, необходимо дважды щелкнуть мышью соответствующий заголовок в дереве или выбрать его и нажать ENTER.

Панель калькулятора изначально причалена к левому краю окна картины поля. Чтобы изменить его ширину, необходимо отбуксировать влево или вправо серую полоску, отделяющую панель от остального окна.

Можно причалить панель к правому краю окна картины поля, или сделать его плавающим, как обычное окно. Для этого необходимо щелкнуть заголовок окна и оттащить его в нужное место.

Можно выделить одну или несколько строк в панели калькулятора (не обязательно подряд) и отбуксировать их в любую программу, поддерживающую интерфейс «перетащить-и-сбросить» (практически любой текстовый процессор или электронная таблица). Можно также пользоваться контекстным меню (правая кнопка мыши). Оно предоставляет удобное подмножество команд для манипулирования картиной поля в соседнем окне.

В нестационарных задачах все величины в интегральном калькуляторе посчитаны для того момента времени, в котором отображается картина поля.

Вычисляемые физические величины в магнитостатике

При анализе результатов расчета магнитного поля ELCUT позволяет оперировать со следующими локальными и интегральными физическими величинами.

Локальные величины:

· Векторный магнитный потенциал ![]() (функция потока rA в осесимметричном случае);

(функция потока rA в осесимметричном случае);

· Вектор магнитной индукции

![]()

– для плоскопараллельного поля

![]()

– для осесимметричного поля;

· Вектор напряженности магнитного поля

![]()

где m – тензор магнитной проницаемости.

Интегральные величины:

· Суммарная магнитостатическая сила, действующая на тела, заключенные в заданном объеме

![]()

где интегрирование ведется по поверхности окружающей заданный объем, а n – единичный вектор внешней нормали к поверхности;

· суммарный момент магнитостатических сил, действующих на тела, заключенные в заданном объеме

![]()

где r – радиус-вектор точки интегрирования. В плоскопараллельном случае вектор момента направлен параллельно оси z, в осесимметричном случае момент тождественно равен нулю. Момент вычисляется относительно начала координат, момент относительно произвольной точки с радиус-вектором r0 может быть получен добавлением векторного произведения F ´ r0 , где F это полная сила, а r0 – радиус-вектор точки.

· Энергия магнитного поля

![]()

– в линейном случае;

– в нелинейном случае.

· Потокосцепление на один виток обмотки

– в плоскопараллельном случае;

– в осе симметричном случае;

интегрирование в данной формуле ведется по поперечному сечению обмотки; а S обозначает площадь этого поперечного сечения.

Для плоских задач все интегральные величины рассматриваются на единицу длины в осевом направлении.

Область интегрирования задается в плоскости модели в виде контура (при необходимости замкнутого), состоящего из отрезков и дуг окружностей.

Работа с контуром

Контур – направленная ломаная линия, состоящая из отрезков прямых и дуг окружностей (включая ребра модели). Контуры используются для построения графиков и вывода таблиц, а также для вычисления интегральных характеристик.

Правила, действующие для контуров:

- Контур не может пересекать сам себя.

- Замкнутые и разомкнутые контуры различаются.

- Замкнутые многосвязные контуры используются только для вычисления интегралов.

Контур изображается при помощи направленных отрезков и дуг, либо, если он замкнут и положительно ориентирован (против часовой стрелки) - в виде залитого цветом многоугольника.

ELCUT позволяет создавать и модифицировать контур в окне картины поля. Для работы с контуром используются следующие операции:

· Добавление линий присоединяет отрезок прямой или дугу окружности к контуру. Дуга задается своим угловым размером, (нулевой угол обозначает отрезок) и двумя концевыми точками. Контур может начинаться любой линией, а к существующему контуру можно добавить линию, начинающуюся в конце предыдущей. Нельзя добавить линию к замкнутому контуру. Есть два способа добавления линий к контуру

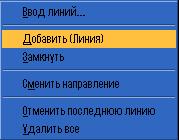

1. Необходимо выбрать команду «Добавить (...Линия…)» из меню «Контур» или контекстного меню и затем перемещать мышь с нажатой левой кнопкой к концу будущей линии рисунок 3.24.

Рисунок 3.24 – Меню редактирования контура

2. Или, выбрать команду «Ввод линий» из меню «Контур» или контекстного меню и ввести координаты концевых точек и угловой размер дуги с клавиатуры.

· Добавление ребер добавляет ребро модели к контуру. Контур может начинаться любым ребром, а к существующему контуру можно добавить ребро, начало которого совпадает с концом контура. Ребро не может быть добавлено, если контур замкнут или если конечная точка контура не является вершиной модели.

· Чтобы добавить ребра, необходимо выбрать команду «Добавить (…Ребро…)» в меню «Контур» или контекстном меню и затем указать мышью примыкающие друг к другу ребра.

· Добавление блоков рассматривая текущий замкнутый контур как границу некоторой области, добавляет к ней (или вычитает из нее) блок модели в теоретико-множественном смысле.

Чтобы добавить блок, необходимо выбрать команду «Добавить (…Блок…)» из меню «Контур» или контекстного меню и затем указать мышью нужные блоки.

· Замкнуть контур – соединяет начало и конец разомкнутого контура отрезком или дугой, в зависимости от текущего значения угла раствора дуги на панели инструментов.

· Сменить направление – изменяет направление контура на противоположное.

· Удалить все – удаляет контур целиком.

· Отменить последнее – удаляет последний добавленный элемент (линию или ребро). Не применяется к замкнутому многосвязному контуру.

Направление контура имеет значение в следующих случаях:

· При вычислении объемных интегралов область интегрирования берется слева от контура.

· При вычислении поверхностных интегралов положительная нормаль направлена направо от контура.

· Начальная точка контура имеет нулевую координату по оси абсцисс при построении графиков и выводе в таблицу.

· Если изображаемая на графике или интегрируемая величина определена с обеих сторон контура и при этом принимает различные значения слева и справа от него, используется значение с правой стороны.

Вычисление интегралов

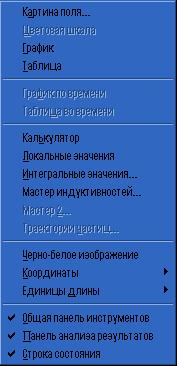

После задания контура можно вычислять интегральные характеристики, для этого необходимо использовать команду «Интегральные значения» в меню «Вид» или контекстном меню того окна картины поля, в котором уже был построен контур рисунок 3.25. Или, если панель калькулятора в этот момент открыта, можно дважды щелкнуть строку «Интегральный калькулятор».

Рисунок 3.25 – Окно меню вид

Если контур интегрирования уже построен, в панели калькулятора появится список имеющихся интегральных характеристик. Этот список будет разным, в зависимости от того, замкнут или разомкнут контур. Если контура еще нет, вместо списка появится сообщение, приглашающее пользователя его построить.

Можно увидеть значение интегральной величины, нажав маленькую серую кнопку около его названия или дважды щелкнув само название ![]() . Будучи однажды вычисленным, интегральное значение будет пересчитываться автоматически всякий раз, когда изменяется контур.

. Будучи однажды вычисленным, интегральное значение будет пересчитываться автоматически всякий раз, когда изменяется контур.

ELCUT вычисляет линейные, поверхностные и объемные интегралы. В плоскопараллельных задачах контур определяет цилиндрическую (в обобщенном смысле) поверхность бесконечной длины в направлении оси Z в осевом направлении. Для вычисления объемных интегралов используется внутренний объем этого цилиндра. Таким образом, в плоскопараллельных задачах поверхностные и объемные интегралы вычисляются на единицу глубины. В осе симметричном случае контур определяет торроидальную поверхность и, соответственно, объем внутри этой поверхности.

Положительным направлением контура считается направление против часовой стрелки. Направление контура учитывается следующим образом:

· Для объемных интегралов область интегрирования лежит слева от контура.

· Для поверхностных интегралов положительный вектор нормали направлен направо от контура.

· Если интегрируемая функция принимает разные значения справа и слева от контура, то используется правое значение.

Такие интегральные величины как механическая сила, вращающий момент и электрический заряд представляют реальные физические величины только в том случае, когда контур замкнут. Однако эти интегралы вычисляются также и для незамкнутых контуров, поскольку это может представлять интерес для детального рассмотрения в некоторых ситуациях.

Для вычисления механических сил и моментов в задачах электростатики или магнитостатики, а также электрического заряда область интегрирования может быть выбрана многими разными способами. Единственное требование состоит в том, что поверхность, по которой вычисляется интеграл, должна охватывать все нужные тела и не включать никаких ненужных тел или источников поля. Важно иметь в виду, что результат будет наиболее точен, если поверхность интегрирования будет проведена как можно дальше от зон сильной неоднородности поля, таких как источники поля или поверхности проводящих или ферромагнитных тел.

При вычислении потокосцепления, напротив область интегрирования должна точно совпадать с поперечным сечением нужной обмотки.

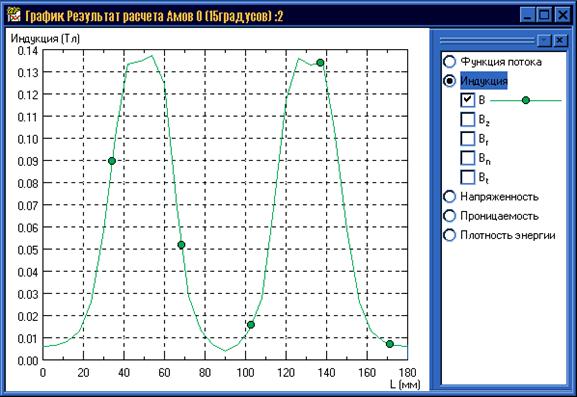

Графики

Распределение физических величин поля вдоль контура может быть изображено на графике. Чтобы открыть окно графика, необходимо выбрать команду График в меню Вид или контекстном меню окна картины поля, в котором уже был задан контур рисунок 3.25. Так же можно щелкнуть кнопку ![]() . Внешний вид поля графика представлен на рисунке 3.26.

. Внешний вид поля графика представлен на рисунке 3.26.

Рисунок 3.26 – Окно графика

В окне графика можно:

· Выбирать набор отображаемых величин. При помощи команды «Кривые на графике» из меню «Вид» или контекстного меню рисунок 3.25.

· Изменять масштаб изображения. Выполняется при помощи кнопок «Крупнее» ![]() и «Мельче»

и «Мельче» ![]() , расположенных на панели инструментов.

, расположенных на панели инструментов.

· Просматривать таблицу соответствия между цветом кривой на графике и изображаемой физической величиной (легенда) при помощи команды «Обозначения» в меню «Вид» или контекстном меню.

· Копировать изображение из окна графика в буфер обмена при помощи команды «Копировать картинку» в меню «Правка» или контекстном меню.

· Сохранять изображение из окна графика в файле, при помощи команды «Экспорт картинки» в меню «Файл».

· Открывать несколько окон графиков для одного контура, пользуясь командой «Новое окно» в меню «Окна» или соответствующей кнопкой на панели инструментов.

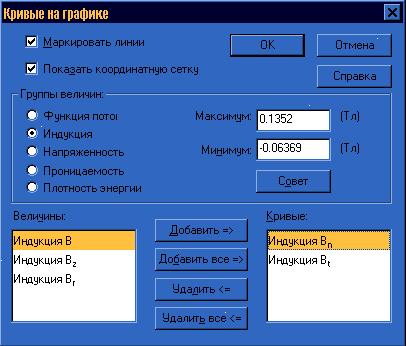

На графике могут быть одновременно изображено несколько физических величин с одинаковыми единицами измерения. В соответствии с этим величины разбиты на группы. Чтобы выбрать изображаемые физические величины в начале необходимо выбрать нужную группу среди Групп величин, а затем использовать кнопку «Добавить (Добавить все)» для выбора изображаемых «Кривых» из списка доступных «Величин».

Можно также вводить значения «Максимума» и «Минимума» диапазона по оси ординат. Для расчета оптимального диапазона для выбранного набора величин используется кнопка «Совет».

Манипулирование флажками «Маркировать» линии и «Показать координатную сетку» позволяют добиться наиболее приемлемого вида графика рисунок 3.27.

Рисунок 3.27 – Окно редактирования кривых на графике

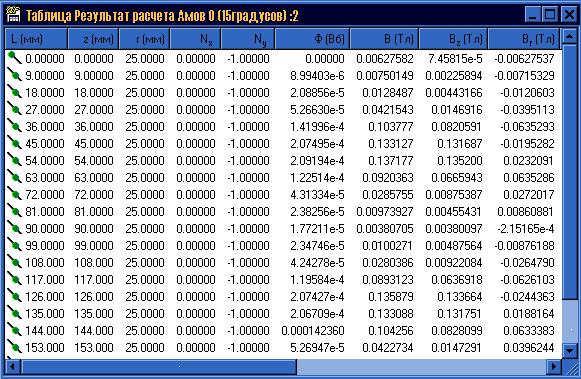

Вывод результатов в таблицу

ELCUT может выводить в табличной форме полевые величины в точках, распределенных вдоль заданного контура. Чтобы открыть окно таблицы, необходимо выбрать команду «Таблица» в меню «Вид» или в контекстном меню окна картины поля, в котором ранее был создан контур или нажать кнопку ![]() рисунок 3.28.

рисунок 3.28.

Рисунок 3.28 – Окно таблицы результатов

В окне таблицы пользователь может:

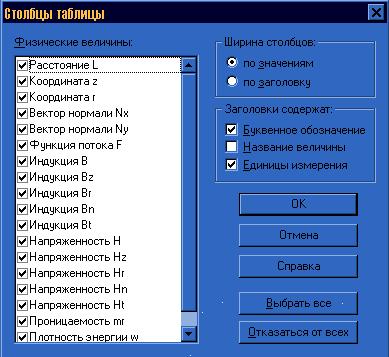

· Выбирать необходимые физические и геометрические величины (столбцы) для включения в таблицу. Для этого используйте команду «Столбцы» в меню «Вид» или контекстном меню рисунок 3.29.

Рисунок 3.29 – Окно редактирования столбцов таблицы

· Управлять текстом заголовка и шириной столбцов.

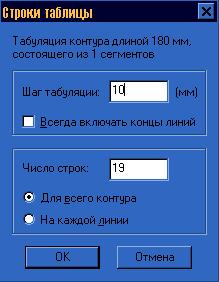

· Регулировать распределение точек (строк таблицы) вдоль контура. Это выполняется при помощи команды «Строки» в меню «Вид» или контекстном меню окна таблицы рисунок 3.30.

Рисунок 3.30 – Окно редактирования состояния строк

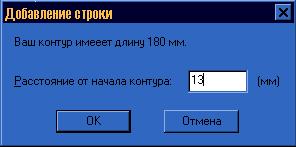

· Добавить дополнительную точку (строку таблицы) на указанном расстоянии от начала контура при помощи команду «Создать» в меню «Правка» или контекстном меню рисунок 3.31.

Рисунок 3.31 – Окно добавления строк

· Выделять все или некоторые строки таблицы (слитно или вразброс) для удаления или копирования. Выделение нужных строк можно делать мышью или клавишами движения курсора с нажатой клавишей SHIFT.

· Удалять выделенные строки из таблицы командой «Удалить» из меню «Правка» или контекстного меню.

· Копировать в буфер обмена выделенные строки или таблицу целиком. В последнем случае (если выделены все строки таблицы) копируются также и заголовки столбцов. Чтобы скопировать только заголовки, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в какое-нибудь место заголовка и выбрать команду «Копировать заголовок» в появившемся контекстном меню.

Данная функция очень удобна при вставлении данных в программы Microsoft Office!

· Сохранять таблицу в текстовом файле на диске, пользуясь командой «Сохранить как…» в меню «Файл».

Цветовая шкала

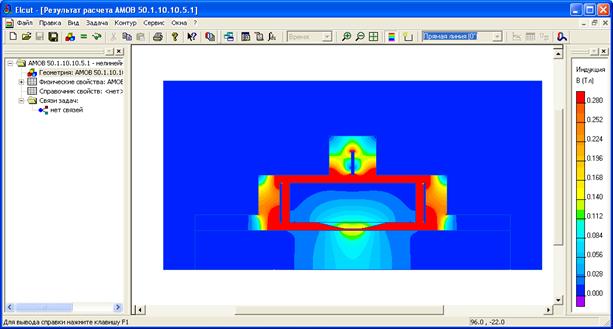

Цветовая шкала показывает соответствие между цветом на картине поля и значением физической величины рисунок 3.32.

Рисунок 3.32 – Окно модели аппарата магнитной обработки воды

с учетом цветовой шкалы.

В окне шкалы можно манипулировать диапазоном изображаемой величины на цветовой карте:

· Можно нажать левую кнопку мыши в нужном месте шкалы и протащить ее на нужное расстояние, удерживая кнопку, чтобы сузить диапазон.

· Дважды щелкнуть над цветным столбцом для возврата к оптимальному диапазону.

Цветовая шкала может быть скопирована в буфер обмена как картинка. Перед этим может потребоваться перейти от цветного изображения к режиму серых полутонов, если впоследствии предполагается печать на монохромном принтере. Эти команды доступны в контекстном меню окна.

3.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО

КОМПЛЕКСА ANSYS

ПРИ РАСЧЕТЕ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ

Наиболее эффективным широко используемым современным средством достижения при разработке, повышении надежности и удельных характеристик электромагнитных устройств является использование метода конечных элементов (МКЭ).

Сущность МКЭ состоит в аппроксимации исследуемого тела некоторой моделью, которая представляет собой совокупность элементов с конечным числом степеней свободы. Эти элементы взаимосвязаны только в узловых точках, куда прикладываются фиктивные силы, эквивалентные поверхностным напряжениям, распределенным по границам элементов. Параметры приведенной идеализированной системы определяются исходя из соответствующих вариационных решений.

Применение МКЭ позволяет значительно уменьшить затраты при разработке новых электромагнитных устройств, так как позволяет существенно сократить или даже полностью отказаться от дорогостоящих стендовых испытаний. Кроме того с помощью МКЭ можно в сравнительно короткие сроки оценить характеристики разных вариантов устройства и выбрать самый эффективный.

Один из наиболее мощных программных комплексов, который позволяет решать подобные задачи – это ANSYS. Особенностью данного пакета приложений является чрезвычайно широкий спектр решаемых задач: электромагнетизма (статика и динамика); расчета механической прочности (изгиб, смещение, сжатие) (линейные, не линейные); теплообмена; гидродинамики; акустики; смешанные задачи.

Существуют два способа взаимодействия с программой:

1. посредством командной строки;

2. посредством графического интерфейса пользователя.

В данном методическом пособии будут приводиться параллельно оба способа.

Математическое моделирование состоит из нескольких этапов:

1. Определение типа решаемой задачи;

2. Задания геометрии исследуемой области (построение модели дву - или трех - мерного объекта);

3. Разбиение модели на конечные элементы;

4. Определение граничных условий;

5. Расчет задачи;

6. Вывод результатов расчета.

Построение геометрии может осуществляться как «сверху–вниз», сначала создаются примитивы самого высокого порядка (поверхности, объемы), так и «снизу–вверх» – в пространстве указываются точки, через которые строятся линии, поверхности, объемы.

3.2.1 Графический интерфейс программного комплекса ANSYS

Графический интерфейс системы ANSYS в значительной степени отличается от большинства созданных приложений. Это можно объяснить двумя факторами. Во-первых, тем, что системы САПР, к которым относится и ANSYS, придерживаются своих правил в построении пользовательского интерфейса, например, большинство команд вводится с помощью очень разветвленного бокового меню; зона построений (графическое окно) имеет черный цвет.

Вторым фактором является то, что изначально графический интерфейс ANSYS разрабатывался для операционных систем семейства UNIX и позже был адаптирован для платформы Windows.

Следует также отметить, что интерфейс программы ANSYS английский и русского варианта официально не существует.

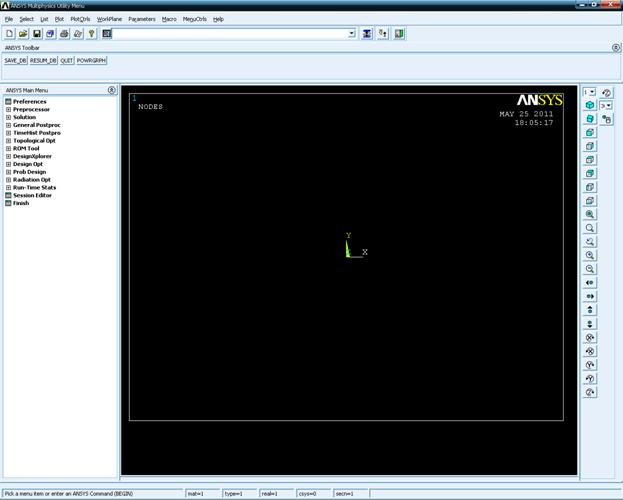

Графический интерфейс пользователя представлен на рисунке 3.33 и состоит из следующих частей [4, 5, 6]:

1. Меню утилит (Utility Menu) – данное меню находится вверху окна ANSYS и содержит команды для работы с файлами управления графикой (меняет параметры файлов отвечающих за интерфейс программы), выбора объектов, настройки интерфейса и прочие команды, имеющие вспомогательных характер.

2. Строка ввода команд, находится под меню утилит. В нее вводятся текстовые команды встроенного языка программирования APDL.

3. Главное (основное) меню (Main Menu) располагается слева и содержит основные команды системы ANSYS, предназначенные для создания модели, выполнения расчетов, просмотра результатов.

4. Зона построения модели (графическая зона) занимает основную часть окна программы, выводит на экран геометрическую модель и другие результаты действия пользователя.

5. Пиктограмма координатных осей располагается внутри зоны построения и позволяет пользователю определить ориентацию модели, а также положение нулевой точки, от которой ведется построение.

6. Вспомогательная боковая панель находится с права от зоны построения и позволяет ориентировать графические объекты в соответствии с требованиями пользователя.

7. Информационная строка находится в самом низу окна и информирует пользователя, о номере материала из которого выполнены выбранные объекты, тип конечного элемента, номер координатной системы и пр.

8. Окно вывода содержит текстовые сообщения, выводимые при выполнении различных команд пользователя, сообщения об ошибках, предупреждения пользователя (на рисунке не показано).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рисунок 3.33 – Графический интерфейс пользователя системы ANSYS

В верхнем левом углу графической зоны окна указана цифра 1 – это номер выбранного окна, всего их 5. В каждом окне настраивается различная ориентация объекта построения. Под цифрой указывается тип отображающихся в данный момент элементов: kp, line, nodes, volu, area (соответственно: ключевая точка, линия, узел, объем, поверхность).

Также в верхнем правом углу зоны имеется эмблема программного комплекса ANSYS, под которой отображается текущее время и дата.

3.2.2 Работа с файлами модели

Следует отметить, что файл модели – это база данных, в которую занесены все параметры каждого объекта (координаты его крайних точек, номер материала, количество элементов разбиения и пр.). Еще одной особенностью ANSYS является то, что имя файлов сохраняемой модели и их расположение ANSYS назначает автоматически. Однако имя и каталог можно указать до процесса сохранения. Для этого в меню утилит следует выбрать:

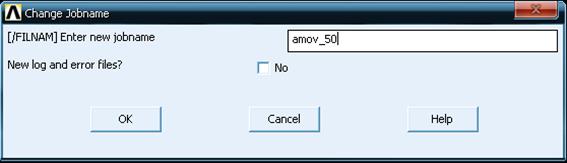

Utility Menu > File > Change Jobname…

В появившемся окне Change Jobname необходимо ввести желаемое имя файла [6, 24].

Рисунок 3.34 – Окно изменения рабочего имени файла

Смена рабочего каталога (директории сохранения файлов).

Utility Menu > File > Change Directory…

Для корректной работы программного комплекса ANSYS лучше избегать использования русских символов в названиях папок и имен файлов. Задать имя и каталог также можно с помощью команды.

Команда:

/FILNAME, Fname, Key

где Fname – имя файла и полный путь его расположения, если параметр не задан, используется имя модели.

Key – параметр может принимать два значения:

0 – модель будет использовать старые файлы журнала и ошибок;

1 – будут созданы новые файлы журналы и ошибок.

Пример использования команды:

/filnamе,d:/workdir/amov_d50

Подробней об этой команде можно узнать из файла помощи, вызываемого в программе при нажатии на клавишу F1. Информация по всем командам находится в разделе Mechanical APDL > Command Reference.

Процедура сохранения файлов.

Utility Menu > File > Save as Jobname. db

Модель сохранится в каталог с указанным именем.

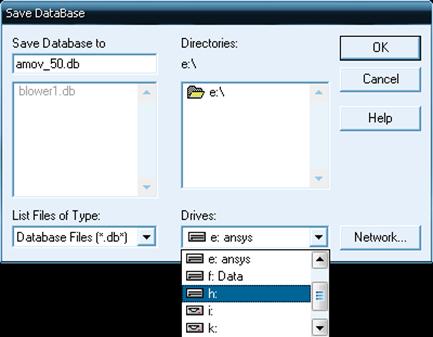

Utility Menu > File > Save as…,

Перед процессом сохранения появится окно Save DataBase (рисунок 3.35), в котором необходимо указать имя файла и место его сохранения.

Рисунок 3.35 – Окно выбора диска и директории для сохранения файла

Команда:

SAVE, Fname, Ext, Dir, Slab

где Fname – см. выше.

Ext – расширение файла, если параметр не задан, используется стандартное db (этот параметр лучше не менять).

Dir – каталог в котором сохраняется файл.

Slab – параметр отвечающий за то, как сохраняется модель, имеет следующие ключи:

All – сохраняются все данные модели и постпроцессинга.

Model – сохраняются только данные модели (геометрия, конечные элементы, граничные условия и т. д.).

Solu – сохраняются только результаты вычислений.

Пример использования команды:

save,amov_50,,d:/workdir,all

save,amov_50,,d:/workdir

Открыть уже существующий файл можно с помощью:

Utility Menu > File > Resume Jobname. db

Utility Menu > File > Resume form

Команда:

RESUME, Fname, Ext, Dir, Nopar, Knoplot

где Fname – см. выше.

Ext – расширение файла, если параметр не задан, используется стандартное db (этот параметр лучше не менять).

Dir – каталог в котором сохраняется файл.

Nopar – параметр, отвечающий за то, какие именно данные читаются из файла. Имеет 2 значения:

0 – читаются все данные модели.

1 – читаются все данные модели, исключая скалярные параметры.

Knoplot – параметр, отвечающий за вывод на экран прочитанной модели. Имеет 2 значения;

0 – на экран выводятся выбранные элементы модели, которые были указаны при сохранении файла.

1 – модель автоматически не отрисовывается в графическом окне.

3.2.3 Отрисовка компонентов модели

Компоненты (элементы) модели – это отдельные объекты, которыми характеризуется модель. Например, геометрические примитивы - ключевые точки, линии, поверхности, объемы (соответственно: Keypoints, Lines, Areas, Volumes); узлы, элементы разбиения, таблицы (Nodes, Elements, Data Tables).

Отображением на экране каждого компонента можно управлять с помощью меню [24]:

Utility Menu > Plot

В появляющемся списке следует выбрать тип компонента, который будет отображен в графической зоне, например линии:

Utility Menu > Plot > Lines

В результате в графической области отрисуются только линии, а все прочие элементы низкого или высшего порядка будут скрыты.

Если существует необходимость в отображении конкретной линии или группы линий:

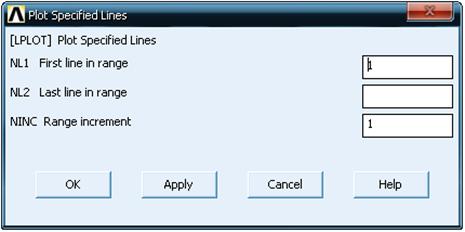

Utility Menu > Plot > Specified Entities > Lines…

В появившемся окне выбора отображения линий Plot Specified Lines (рисунок 3.36) следует указать номера необходимых линий:

NL1, NL2 – минимальный и максимальный номер выбираемых линий;

Ninc – шаг, с помощью которого вычисляются номера всех линий между минимальным и максимальным значением (автоматически 1);

Рисунок 3.36 – Окно выбора отображения линий на экране

Команды:

KPLOT, NP1, NP2, NINC, Lab

LPLOT, NL1, NL2, NINC

APLOT, NA1, NA2, NINC, DEGEN, SCALE

VPLOT, NV1, NV2, NINC, DEGEN, SCALE

Существует возможность отобразить все элементы модели одновременно:

Utility Menu > Plot > Multi-Plots

Команда:

GPLOT

3.2.4 Нумерация компонентов модели

Каждому созданному элементу модели ANSYS автоматически присваивает номер. Номера компонентов модели могут быть отображены при отрисовке. Для каждого типа элемента (точка, линия, узел, конечный элемент, поверхность, объем) ведется своя нумерация, т. е. в модели могут быть объем, поверхность и точка с номером 1, причем поверхность 1 может и не принадлежать объему 1.

В ANSYS, помимо номера, элементы различаются по цвету. Всего применяется 11 цветов, которые циклично повторяются, т. е. элемент 12 имеет такой же цвет, как и 1.

Управление отображением нумерации компонентов [24].

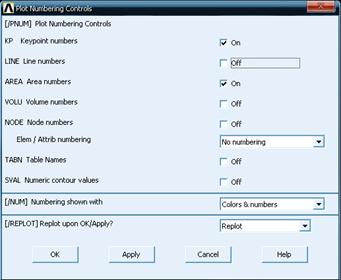

Utility Menu > PlotCtrls > Numbering…

В открывшемся окне выбор компонентов, нумерация которых будет отображаться, происходит посредствам чекбоксов (рисунок 3.37):

- KP – вкл./откл. отображение нумерации ключевых точек;

- Line – вкл./откл. отображение нумерации линий;

- Area – вкл./откл. отображение нумерации поверхностей;

- Volu – вкл./откл. отображение нумерации объемов;

- Node – вкл./откл. отображение нумерации узлов;

- TabN – вкл./откл. отображение имён таблиц, для табличных граничных условий;

- Sval – вкл./откл. отображение значений напряжений в модели при выводе результатов расчета, а также значения поверхностных нагрузок при выводе модели на экран.

Рисунок 3.37 – Окно управления нумерацией компонентов

По умолчанию отображение нумерации для всех компонентов модели отключено.

Команда:

/PNUM, Label, Key

где

- Label – параметр, отвечающий за то, какие элементы будут нумероваться при выводе на экран. Принимает следующие значения:

- KP, Line, Area, Volu, Node, TabN, Sval – описаны выше;

- Elem – отображает номера элементов;

- Sec – отображает номера сечений;

- Mat – отображает номера материалов;

- Type – отображает номера номеров типов элементов;

- Real – отображает номера наборов вещественных констант;

- Esys – отображает номера координатных систем элементов.

- Key – параметр имеет два значения:

0 – отключает вывод на экран номеров компонент, заданных параметром Lable;

1 – включает вывод на экран номеров компонент, заданных параметром Lable.

Нумерация компонентов модели облегчает идентификацию необходимого компонента при выборе.

В ANSYS существует и другой способ выбора компонентов – посредством курсора. Однако, часто бывает так, что необходимый элемент перекрыт другим или погружен в него, такое случается при создании трехмерных моделей. Поэтому выбор компонентов удобно осуществлять, указывая номер нужного элемента.

3.2.5 Управление ориентацией модели на экране

Изменить положение модели на экране можно несколькими способами, используя:

1. Кнопки вспомогательной боковой панели;

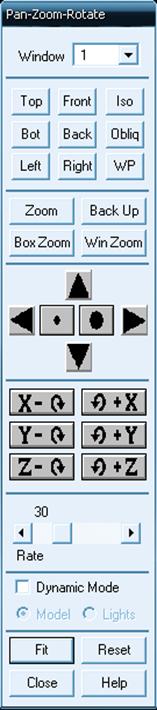

2. Диалоговое окно Pan-Zoom-Rotate (рисунок 3.38);

3. Перемещая «Мышь» с одновременным удержанием одной из кнопок на ней и клавиши Ctrl на клавиатуре, а также вращая «скролл».

Вызов диалогового окна Pan-Zoom-Rotate.

Utility Menu > PlotCtrls > Pan-Zoom-Rotate

В верхней части окна из ниспадающего списка выбирается номер экрана, в котором будут происходить манипуляции. Ниже находятся кнопки стандартных видов (фронтальный, боковой и пр.), далее следуют кнопки управления масштабирования. В следующей зоне расположены кнопки перемещения модели в плоскости параллельной экрану [6].

Следующая группа кнопок обеспечивает вращение модели во круг одной из осей. Ползунок Rate показывает силу действия, т. е. шаг с которым происходит изменение отображения модели, дистанция, угол поворота и пр.

|

При выборе режима Dynamic Mode курсор изменяет свое изображение и становится возможным управлять положением модели при помощи «мыши» (не зажимая клавишу Ctrl).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |