подвергают контролируемой деструкции, в результате которой «отгорают» термодинамически неустойчивые хвосты, но реакция деполимеризации останавливается на звеньях

![]() .

.

И в том и другом случае получают кинетически устойчивый, стабильный в условиях эксплуатации полимерный материал.

В случае полимеров с высокими Тпр и высокой вероятностью реакций передачи цепи выход мономера при термическом распаде практически равен 0, а продуктом термического распада является смесь олигомеров. Например, в случае полиэтилена механизм деструкции определяется протеканием реакции внутримолекулярной передачи цепи и β-распада:

β-распад

![]()

Особым объектом для области деструкции и стабилизации полимеров является один из самых крупнотоннажных полимеров – поливинилхлорид (ПВХ), поскольку он оказался одним из наименее термически стойких полимеров (Тразл ≈ 150 ◦С). Основной химической реакцией деструкции ПВХ является отщепление HCl. Скорость этой реакции существенно возрастает при наличии сопряжения C–Cl – связи с одной или несколькими сопряженными связями С=С:

k2 >> k1 и т. д.

Кроме того, реакция дегидрохлорирования катализируется выделяющимся HCl, т. е. носит автокаталитический характер. Поэтому принципы стабилизации ПВХ, с одной стороны, основаны на синтезе полимеров с минимальным содержанием подвижных атомов Cl (минимальными структурными дефектами), а с другой стороны, с обязательным введением в полимер стабилизаторов (например, оловоорганических соединений), ингибирующих реакцию дегидрохлорирования и связывающих выделяющийся HCl.

3. Термоокислительная деструкция.

Из всех видов деструкции под действием разнообразных химических реагентов наиболее важной является деструкция под действием кислорода, в контакте с которым находятся в процессе эксплуатации практически все полимеры.

Термоокислительная деструкция (в пределе горение) – это цепная реакция с вырожденным разветвлением цепи.

Полимеры с ненасыщенными связями в молекулах (например, натуральный каучук и полидиены) легко реагируют с кислородом, а в особенности с его активированными формами (озоном – О3, синглетным кислородом). Эта реакция ускоряется под действием излучений (УФ, γ) и приводит к образованию различных пероксидов и озонидов:

Последние легко разлагаются с разрывом макромолекул и образованием различных кислородосодержащих продуктов.

Насыщенные полиуглеводородные полимеры (полипропилен), хотя и более устойчивы к действию кислорода, также подвержены термоокислительной деструкции. Схему реакции можно представить как вырожденно-разветвленную цепную реакцию следующим образом,:

1. Инициирование

|

|

|

Роль инициаторов часто играют структурные дефекты или примеси в полимере.

2. Продолжение цепи

и т. д.

Здесь полимер обозначен как ![]() , а отрывается, как правило, наиболее подвижный атом водорода (например, в полипропилене

, а отрывается, как правило, наиболее подвижный атом водорода (например, в полипропилене

3. Обрыв цепи

4. Разветвление цепи

(Еа ≈ 35 – 40 ккал/моль)

(Еа ≈ 35 – 40 ккал/моль)

![]()

![]()

![]()

Вклады этих реакций зависят от температуры, концентрации ROOH и наличии примесей (Fe2+, Mn2+).

Стабилизация полимеров основана на введении в них различных добавок (стабилизаторов), ингибирующих либо реакцию инициирования, либо реакции продолжения цепи.

Ингибирование инициирования фото- и фотоокислительной деструкцией осуществляют введением фотостабилизаторов (фотопротекторов), поглощающих кванты света без образования свободных радикалов. Схему действия фотопротекторов (Z) можно представить следующим образом:

Поглощение кванта света приводит к появлению возбужденных высокореакционных состояний вещества. Фотопротектор либо сам поглощает, а затем сам рассеивает энергию излучения, либо на него переносится энергия с фотовозбужденных групп молекул полимера. В качестве фотопротекторов используется сажа, некоторые ароматические соединения, например, оксибензофеноны и т. д.

Ингибирование реакции продолжения цепи осуществляют путем нейтрализации «агрессивного» радикала ROO∙ путем введения соединений с подвижными атомами водорода:

Образующийся радикал Х∙ малоактивен и превращается в неактивные продукты. В качестве Х–Н применяют ароматические фенолы, нафтолы, амины, аминофенолы и т. д. В качестве примера эффективного стабилизатора, в котором «запрограммирована» гибель Х∙ радикала, рассмотрим следующую систему:

Значительный стабилизирующий эффект наблюдается при использовании смеси стабилизаторов различной химической природы (синергизм действия). Например, при использовании смеси ароматического амина (-неозона-Д)

и 2,6-дитретбутилфенола

происходят следующие реакции:

Причем k1 ~ 105 л/м∙сек, k2 ~ 104 л/м∙сек, т. е. k1 > k2, и преобладает реакция (1). Однако, в присутствии фенола происходит быстрая реакция:

Тем самым, радикалы ROO∙ и Am∙ быстро превращаются в более «безопасный» радикал PhO∙.

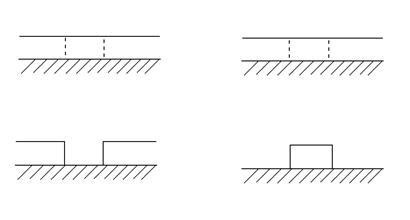

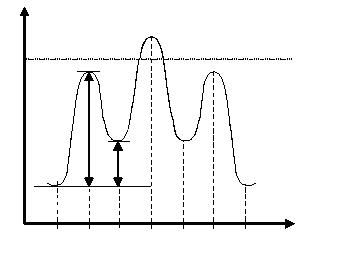

В большинстве случаев основной задачей является максимальная стабилизация полимера. Однако, существуют и технологические задачи, целью которых является быстрая и эффективная деградация полимеров. Речь идет о так называемых «резистах» - полимерных материалах, являющихся одним из важнейших компонентов технологии создания интегральных микроэлектронных чипов. Схематически процесс выглядит следующим образом. На монокристалле кремния необходимо создать микронного масштаба контур интегральной схемы соответствующего чипа. Для этой цели на монокристалл наносится тонкая пленка резиста, на которую затем наносится путем облучения (УФ-свет через маску, электронный луч, синхротронное излучение) – соответствующий рисунок. В облученных местах полимер либо деградирует (с последующим удалением) – позитивный резист, либо сшивается, тогда при последующих обработках удаляется необлученный полимер – негативный резист.

![]()

![]()

|

|

|

|

|

Примерами позитивных резистов могут служить полиметилметакрилат и полисульфоны, деполимеризующиеся под действием излучения. Примерами негативных резистов могут служить олигомеры с ненасыщенными связями, сшивающиеся при облучении.

Раздел № 16. Модели и физические свойства макромолекул

Гибкость макромолекулы

Макромолекулы практически никогда не находятся в предельно вытянутом положении, они стремятся каким-либо образом свернуться, чтобы принять более выгодное состояние (проявляется стремление принять положение, отвечающее минимуму энергии).

Контурной длиной цепи называется длина максимально вытянутой цепи, однако из-за малой вероятности такой конформации она не является главным фактором, определяющим свойства данного полимера.

Рассмотрим факторы, определяющие конформации реальных молекул на примере молекулы 1,2-дизамещенных производных этана (1,2-дихлорэтана).

За 1 секунду эта молекула претерпит 1012 конформационных переходов под действием вращения вокруг связи С–С одной группы –CH2Cl относительно другой.

или в проекции

или в проекции

На рисунке 16.1. приведена зависимость энергии Е от угла вращения φ. В случае макромолекулы полиэтилена зависимости будут аналогичны, но атомы Cl заменены –СН2- группами цепи. Минимумы соответствуют транс - и гош-конформации, максимумы – цис-конформации. Если энергия теплового движения kT превышает возможную энергию, которую может принять молекула, образуя цис-конформации, то происходит вращение вокруг связи С–С и молекула может принимать цис-, транс-, или гош-конформацию (промежуточную конформацию).

В этом случае зависимость энергии от угла вращения будет следующей:

|

|

|

|

|

0

Рис. 16.1. Зависимость энергии Е от угла вращения φ

Цис-конформация часто бывает недоступной, т. к. энергия теплового движения может быть меньше, чем энергия, необходимая для перевода молекулы в это положение.

Возможна некоторая промежуточная выгодная конформация, называемая гош-конформацией. Транс - и гош-конформации определяют возможные изменения конформаций макромолекулы. Разность энергий транс - и гош-конформаций представляют собой термодинамическую гибкость макромолекулы (ΔU˝). Разность энергий ΔU΄ представляет собой кинетическую гибкость, определяемая как энергия активации перехода от транс - к гош-конформации. Кинетическая и термодинамическая гибкости макромолекулы являются характеристиками гибкости цепи макромолекулы.

Модели макромолекул

1. Модель свободно сочлененной цепи (модель ССЦ)

Эта модель является наиболее идеализированным представлением о макромолекуле.

Положения, позволяющие построить данное представление:

а) может происходить относительно свободное вращение звеньев друг относительно друга;

б) взаимодействия между заместителями в макромолекуле отсутствуют;

в) валентный угол не фиксирован;

г) расстояние между атомами строго фиксировано;

д) объемами атомов углерода пренебрегают.

|

Рис. 16.2. Модель свободно сочлененной цепи (ССЦ)

Удобной статистической характеристикой конформации цепи является ![]() - среднее квадратичное расстояние между концами цепи. Математическое рассмотрение этой модели приводит к следующему выражению:

- среднее квадратичное расстояние между концами цепи. Математическое рассмотрение этой модели приводит к следующему выражению:

, (16.1)

, (16.1)

где N – число звеньев в цепи, а l – длина одного звена

Полная длина цепи представляет собой произведение этих величин:

![]() (16.2)

(16.2)

Макромолекулу можно характеризовать степенью свернутости:

![]() (16.3)

(16.3)

Степень свернутости представляет собой потенциальную возможность изменения размеров макромолекулы.

Количество звеньев эквивалентно степени полимеризации, поэтому при увеличении степени полимеризации возможность изменения размеров увеличивается.

Пример: при степени полимеризации 102 макромолекула может изменять свой размер в 10 раз, при 104 – в 100 раз.

![]() соответствует наиболее вероятному значению r, т. е. среднему значению

соответствует наиболее вероятному значению r, т. е. среднему значению

Распределение макромолекул по значениям расстояний между концами цепи является гауссовым:

W(r)

W(r)

rmax r

Рис. 16.3. Распределение макромолекул по значениям расстояний между концами цепи

поэтому клубок, образуемый макромолекулой, часто называют гауссовым клубком.

2. Модель с фиксированным валентным углом

Модель представляется в следующем виде:

|

2 θ

α

1 3

Рис. 16.4. Модель с фиксированным валентным углом

вращение происходит свободно, но только по образующим конуса.

Средне-квадратичное расстояние равно в этом случае:

(16.4)

(16.4)

Для α = 109,5◦ в полиэтилене θ = 180◦ - α = 71◦, cosθ = 1/3 и ![]() , поэтому можно заключить, что по сравнению с предыдущей моделью клубок немного разбухает (в ~ 1,4 раза), жесткость молекулы увеличивается, но зависимость

, поэтому можно заключить, что по сравнению с предыдущей моделью клубок немного разбухает (в ~ 1,4 раза), жесткость молекулы увеличивается, но зависимость

|

(16.5)

(16.5)

сохраняется.

3. Модель с заторможенным вращением

Эта модель аналогична предыдущей модели, вводится лишь положение о том, что происходит заторможенное вращение, некоторые конформации недоступны из-за того, что энергии теплового движения недостаточно для их реализации.

Поэтому вводится поправка, учитывающая углы заторможенного вращения, при которых реализуются возможные конформации:

![]() (16.6)

(16.6)

Наконец, переход к поворотно-изомерной модели, учитывающей не только фиксированные транс - и гош-конформации соседних звеньев, но и различия в энергиях между ними, также не приводит к нарушению зависимости , а лишь влияет на величину коэффициента пропорциональности, который будет зависеть от разности энергий транс - и гош-конформаций.

, а лишь влияет на величину коэффициента пропорциональности, который будет зависеть от разности энергий транс - и гош-конформаций.

Таким образом, переходим от идеализированной модели к более реальной модели.

Рассмотрим участок цепи:

|

2 4

1 3

Рис. 16.5. Модель с заторможенным вращением

Здесь еще сохраняется корреляция положения атома 1 относительно атома 4.

Существует некоторый атом n на, котором корреляция теряется, т. е. можно считать, что он движется независимо от атома 1. Участки, состоящие из n атомов, в которых атом n начинает перемещаться независимо от атома m, называются сегментами (сегментами Куна). Таким образом, макромолекулу можно условно разделить на сегменты, перемещающиеся независимо друг относительно друга.

Исходя из этого, можно применить модель свободно-сочлененной цепи для любой реальной цепи, заменяя величину сегмента Куна, равную длине химической связи в модели ССЦ на больший отрезок цепи, соответствующий реальному сегменту Куна для данного полимера.

Независимо от способов разбивки на участки контурная длина цепи L не изменяется (она определяется лишь числом мономерных остатков, образующих макромолекулу).

![]() (16.7)

(16.7)

, z – число сегментов, А – длина сегмента, L – контурная длина цепи

, z – число сегментов, А – длина сегмента, L – контурная длина цепи

Величина ![]() определяется методом светорассеяния.

определяется методом светорассеяния.

На основании экспериментальных данных можно составить следующую таблицу:

Таблица 16.1.

Величины длины звена и числа мономерных звеньев в сегменте

Полимер | Длина звена А, А˚ | Число мономерных звеньев в сегменте |

Полидиметилсилоксан | 14 | 4,9 |

Полипропилен | 21,7 | 8,6 |

Полистирол | 20 | 7,9 |

Поливинилхлорид | 29,6 | 11,7 |

Тринитроцеллюлоза | 200 | 30 |

Гибкость – способность макромолекулы изменять свою форму под действием теплового движения.

Гибкость макромолекулы связана с величиной сегмента: чем меньше величина сегмента, тем больше гибкость молекулы.

Таким образом, длина сегмента Куна является важной характеристикой макромолекулы.

Наглядное представление о конформации реальных макромолекул различной длины можно получить, построив с помощью компьютера их траектории в пространстве. Так для воображаемой цепи полиэтилена ее конформация (траектория) строится путем последовательного размещения каждого последующего звена с учетом длины связи С–С, угла поворота относительно транс-конформации (φ = 0) в гош-конформации (± 115◦С) и разности энергий транс - и гош-конформаций.

Результаты математического эксперимента представлены в таблице 16.2. для трех длин цепей 50, 500 и 3000 связей.

Таблица 16.2.

Результаты математического эксперимента для цепей полиэтилена различной длины

n | Vгл/Vклуб |

|

50 | 0,1 | 0,25 |

500 | 0,03 | 0,12 |

3000 | 0,01 | 0,02 |

где Vгл и Vклуб – объемы молекулы в конформации плотных глобул и занимаемый объем в рассчитанной конформации, а Lтранс и ![]() - расстояние между концами цепи в конформациях транс-зигзага и рассчитанной траекторией цепи. Видно, что конформации линейных макромолекул очень «рыхлые», фрагментами молекулы заполнена лишь небольшая часть пространства, в котором она находится, и плотность заполнения пространства уменьшается с ростом молекулярной массы, а расстояние между концами цепи оказывается значительно меньше длины полностью вытянутой цепи в соответствии с предсказаниями теории.

- расстояние между концами цепи в конформациях транс-зигзага и рассчитанной траекторией цепи. Видно, что конформации линейных макромолекул очень «рыхлые», фрагментами молекулы заполнена лишь небольшая часть пространства, в котором она находится, и плотность заполнения пространства уменьшается с ростом молекулярной массы, а расстояние между концами цепи оказывается значительно меньше длины полностью вытянутой цепи в соответствии с предсказаниями теории.

Физико-механические свойства полимеров

Полимерным материалам свойственны следующие свойства:

1) Способность деформироваться значительно и обратимо;

2) Как высокие, так и низкие модули упругости;

3) Анизотропия свойств;

4) Зависимость свойств полимеров от времени;

5) Растворы полимеров обладают аномально высокой вязкостью, существенно отличающейся от вязкости растворов мономеров.

3 основных свойства макромолекул:

· Цепное линейное строение

· Высокая ММ

· Слабые взаимодействия между макромолекулами

Характеристики макромолекул:

1. Молекулярная масса и длина макромолекул

2. Конфигурация (определяет строение макромолекул). Существует 3 вида изомерии: локальная, оптическая и цис-транс изомерия

3. Конформация (определяет форму макромолекул)

Конформация – это пространственное расположение атомов и групп атомов, которое создается набором и последовательностью конфигураций, их взаимным расположением в молекуле (обусловленных тепловым движением или внешним воздействием на систему).

Вопросы для самостоятельной проработки:

1. Какими отличительными свойствами характеризуются полимерные материалы?

2. Что такое контурная длина цепи?

3. Понятие о конформационных переходах в макромолекуле.

4. Чем обусловлена гибкость макромолекул?

5. Какими моделями описывают макромолекулы?

6. Как рассчитывают среднее квадратичное расстояние?

7. Что такое сегмент полимерной цепи? Как зависит величина сегмента от строения молекул?

Задачи для самостоятельного решения

Основные понятия и определения химии и физики полимеров1.1. Понятия о статистическом сегменте. Модель свободно-сочлененной цепи

Вопросы 1501 – 1504, 1405 – 1408,1309 – 1311,

1.2. Гибкость и размеры макромолекулы

Вопросы 2501 – 2503,2404 – 2410, 2311 – 2314

Раздел № 17. Агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров

Высокоэластическое состояние

Напомним, что если макромолекула состоит из большого количества отдельных звеньев и существует вращение вокруг связей с сохранением углов и межатомных расстояний, то это гибкая макромолекула.

Существует в этом случае высокая вероятность перехода между гош - и транс - конформациями. Такие молекулы под действием различных воздействий способны менять свою конформацию.

|

Рис. 17.1. Модель свободно сочлененной цепи (ССЦ)

Среднеквадратичное расстояние между концами цепи  гораздо меньше произведения

гораздо меньше произведения ![]() , где N – число звеньев, l – длина звена

, где N – число звеньев, l – длина звена

![]() (17.1)

(17.1)

Чем больше число звеньев, тем получается более свернутая цепочка

Среднеквадратичное расстояние является наиболее вероятным расстоянием между концами цепи.

Если начинаем "тянуть" макромолекулу за концы, то молекула растягивается, переходит в менее вероятное состояние. Энтропия при этом уменьшается, тепловое движение будет препятствовать этому. При снятии нагрузки молекула должна возвращаться в свое более вероятное состояние.

Т. е. появляется упругая сила энтропийной природы. В такой макромолекуле заложена способность к большим обратимым деформациям.

Приведем пример, пусть N = 2500, тогда

,

,

тогда получаем, что заложен большой ресурс обратимой деформации – молекула способна удлиняться в 50 раз

Молекула в обычном состоянии находится в форме клубка. Клубок, образованный макромолекулой, способен не только распрямляться, но и сворачиваться. Может образовываться глобула – очень компактно свернутый клубок. Объем клубка может в сотни раз превосходить объем глобулы.

Этими причинами объясняются эластичность полимерных материалов и низкий модуль упругости.

Приведем оценочный расчет упругой силы, возникающей при изменении конформации клубка под действием внешней силы. Вероятность данной конформации с определенным значением ![]() (φ(r)) пропорциональна числу путей из N шагов для получения данного

(φ(r)) пропорциональна числу путей из N шагов для получения данного ![]() . Функция вероятности этого состояния – энтропия (S) пропорциональна lnφ(r). Если принять функцию вероятности по Гауссу

. Функция вероятности этого состояния – энтропия (S) пропорциональна lnφ(r). Если принять функцию вероятности по Гауссу  , где

, где  , то конформационная энтропия макромолекулы составляет:

, то конформационная энтропия макромолекулы составляет:

![]()

(17.2)

(17.2)

Энергия F равна

F= - TS, (17.3)

получаем (в предположении, что при растяжении ∆Н ≈ 0):

![]() (17.4)

(17.4)

Следствия:

1. Эта зависимость подчиняется формально закону Гука:

![]() , (17.5)

, (17.5)

где Е - модуль упругости, ε - деформация

2. Модуль упругости  , (17.6)

, (17.6)

отсюда получаем:

а) При больших N получаем малое Е, система является очень мягкой (макромолекула сопротивляется, но слабо);

б) Чем больше температура, тем это сопротивление больше, модуль упругости увеличивается (у низкомолекулярных веществ жесткость с температурой падает).

Итак, имеем дело с очень рыхлым клубком Vкл ~ 100 ∙ Vгл

Это идеализированная картина, рассматривающая поведение изолированной макромолекулы в вакууме. В реальности мы имеем дело с конденсированным состоянием полимера.

Рассмотрим, какова конформация макромолекул в конденсированной фазе.

Здесь возможны следующие гипотетические представления о возможной конформации макромолекул:

· Сжимаются до глобулярного состояния;

· Сохраняется конформация цепей в виде клубка;

· Образуется промежуточная конформация.

От вида конформации будет зависеть, переносятся ли параметры изолированного клубка при переходе в конденсированное состояние.

Исследования методом рассеяния пучка нейтронов, пропускаемого через образцы сред, содержащих дейтерированные макромолекулы, находящиеся в среде обычных макромолекул того же химического строения, показали, что в среде себе подобных молекулы сохраняют свою исходную невозмущенную конформацию. Это состояние называется θ-конформацией.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |