Для замораживания мелкой рыбы и рыбы средних размеров практикуется плотная укладка их в металлическую тару с заливкой пресной водой. В результате вытеснения воздуха водой поверхностные слои рыбы лучше сохраняются и создаются хорошие условия для теплообмена.

Стремясь к более полному использованию мелкой рыбы для пищевых целей, находят целесообразным перерабатывать ее на фарш. Получаемый по специальной технологии фарш замораживается в фасованном виде в блоки. Блоки замороженного фарша могут поступать в торговую есть для реализации, а также на перерабатывающие предприятия для изготовления полуфабрикатов и готовых рыбных изделий.

В современной промышленной практике молоко замораживают сравнительно редко. Опыты показали, что молоко можно заморозить и успешно сохранять в замороженном состоянии. Решающее значение для успеха имеют скорость замораживания и предварительная гомогенизация молока. После замораживания молока в тонком слое или толщиной не более 3 см оно хранится в течение длительного времени и при оттаивании хорошо восстанавливается.

Жирный и обезжиренный творог, предназначенный для переработки, успешно сохраняется в замороженном состоянии при -18°С в течение нескольких месяцев. Лучший эффект получают при быстром замораживании в виде брикетов.

Сыры вследствие изменения вкусовых свойств замораживать не рекомендуется, но хранить их можно не только при низких положительных, по и при высоких отрицательных температурах (-2…-4°С). Масло, изготовленное с достаточно тонко диспергированной влагой, после упаковки в тару охлаждается до температуры —18°С. Естественно, что при более низкой температуре среды и интенсивной циркуляции воздуха при расположении монолитов масла в шахматном порядке температура понижается быстрее. Однако вследствие низкой теплопроводности масла и большого объема монолита температура понижается медленно. Так, при температуре воздуха —25°С и начальной температуре 10°С температура монолита на глубине 6—8 см понижается до —12°С в течение не менее 2 сут. Продолжительность холодильной обработки монолитов масла, уложенных в грузовые пакеты, возрастает не менее чем в 2 раза. На продолжительность теплоотвода влияет также содержание воды в масле. Тот же фактор оказывает существенное влияние на продолжительность хранения. Так, сладкосливочное несоленое масло при температуре —12 °С может храниться свыше года, в то время как крестьянское масло, содержащее больше воды, при указанной температуре рекомендуется хранить не более года. Для удлинения продолжительности хранения полезным оказывается после определенного срока понизить температуру с -12 до -18°С. Более высокая температура в первый период храпения обеспечивает замедление гидролитических, а во второй период понижение температуры способствует задержке окислительных процессов. Следует иметь в виду, что вода, содержащаяся в масле, как правило, находится в переохлажденном состоянии.

При производстве мороженого зачастую возникает необходимость в создании резервов на случай большого его потребления в более теплое время года. При хранении важно уменьшить укрупнение кристаллов льда. Наименьшие изменения происходят при температуре -20 °С и ниже. В отдельных случаях продолжительность хранения можно допустить до 4 мес.

Продукты растительного происхождения. Многие плоды и овощи удается замораживать без существенного нарушения вкусовых свойств. Замороженные плоды и овощи могут употребляться после размораживания как десерт, использоваться при приготовлении салатов и вторых блюд, а также как сырье для производства мороженого, кондитерских изделий, варенья, джемов и других пищевых продуктов. Чтобы избежать большого вымерзания воды и до некоторой степени защитить растительные клетки от разрушительного действия низких температур, придать приятный вкус ягодам, предназначенным для употребления как десерт, к ним до замораживания добавляют сахар или сахарный сироп. Замораживанию подвергается большинство садовых и дикорастущих ягод.

Плоды, предназначенные для замораживания, должны быть потребительской зрелости, вполне доброкачественными. Перед замораживанием плоды сортируют, моют, режут, бланшируют, охлаждают и фасуют в тару, в которой они замораживаются и хранятся до употребления. Плоды, фасованные в мелкую тару, следует замораживать в морозильных аппаратах.

Режимы замораживания плодов с сахаром или сиропом, а также без сахара могут быть одинаковы. Замораживание осуществляется в морозильных аппаратах при температуре —30 °С и ниже и интенсивном отводе тепла. Хорошие результаты были получены при замораживании и хранении фруктового пюре, смешанного с сахаром. Пюре употребляется главным образом при производстве мороженого и кондитерских изделий.

С помощью замораживания концентрирование соков осуществляется более успешно, чем упариванием. Для концентрирования соков применяются специальные аппараты, в которых происходят вымораживание из сока воды и отделение от сока льда методом центрифугирования или прессования. Эти операции обычно повторяются последовательно от 2 до 3 раз. В результате получается концентрированный сок, который отличается от сока, полученного методом выпаривания, лучшим ароматом, вкусом и большим содержанием биологически активных веществ.

Техника замораживания овощей после соответствующей сортировки и обработки не отличается от той, которая применяется для замораживания плодов. Практикуется также замораживание смесей, состоящих из отдельных овощей, пригодных без дополнительной обработки для приготовления первых блюд.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В РАЗМОРОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

Большинство замороженных продуктов перед их употреблением или дальнейшей переработкой подвергается размораживанию. Основные продукты, подвергаемые промышленному размораживанию, это мясо и рыба. Значительное количество замороженного мяса используется в течение года для промышленной переработки главным образом в колбасном и консервном производствах. Поскольку основное количество рыбы поступает на рыбоперерабатывающие предприятия в замороженном виде, то особое внимание уделяется процессу размораживания.

К процессу размораживания в зависимости от назначения продукта и его вида предъявляются различные требования. Продукты перед поступлением в торговую сеть размораживать не рекомендуется, так как дальнейшее даже непродолжительное хранение ухудшает их товарный вид.

Размораживание быстрозамороженных продуктов в мелкой фасовке часто совмещают с их кулинарной обработкой.

Существующие способы размораживания группируются в зависимости от способа подвода тепла. Тепло продукту сообщается воздухом, паровоздушной смесью, жидкостью, электрическим полем, инфракрасными лучами.

Размораживание пищевых продуктов в воздухе осуществляется в специальных камерах или аппаратах. Для нагрева воздуха они оборудуются кондиционерами или калориферами.

Продукты в упаковке укладывают в штабель в шахматном порядке с прокладкой реек между рядами, без упаковки — подвешивают на подвесных путях или размещают на стеллажах. Температуру и влажность циркулирующего воздуха во время размораживания постепенно повышают и об окончании процесса судят по температуре в толще продукта.

Лекция 1.2. СИСТЕМЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Системы воздухораспределения в камерах холодильной обработки пищевых продуктов

2. Системы воздухораспределения в камерах хранения пищевых продуктов

Для организации движения воздуха в охлаждаемых помещениях их оснащают специальным оборудованием или устройствами, представляющими собой систему воздухораспределения.

В холодильных камерах применяют туннельную систему воздухораспределения; ложный потолок; системы воздушного душирования; воздуховоды с продольными или поперечными (радиальными) соплами; двухканальную, одноканальную и бесканальную системы.

Параметры воздушных струй, формируемых системами воздухораспределения, зависят от их вида (свободные и стесненные струи).

Специфические особенности работы и анализ систем воздухораспределения применительно к условиям камер холодильной обработки или хранения продуктов будут рассмотрены при изучении оборудования этих устройств. Системы воздухораспределения, формирующие свободные струи, получили широкое распространение в камерах, предназначенных для холодильной обработки мяса в тушах и полутушах. В этих камерах следует создавать направленный обдув бедренных частей, толщина которых определяет продолжительность холодильной обработки полутуши.

Системы воздухораспределения оцениваются и сравниваются по технологическим, экономическим и эксплуатационным показателям.

К технологическим показателям относят равномерность параметров воздушной среды (температура, влажность, скорость) в грузовом объеме камер хранения или у поверхности охлаждаемых (замораживаемых)

продуктов в камерах холодильной обработки; постоянство этих параметров во времени, усушка продуктов и интенсивность охлаждения (замораживания); к экономическим - удельные капитальные и эксплуатационные затраты, а к эксплуатационным — удобство монтажа, эксплуатации и ремонта, а также возможность регулирования системы при изменении условий работы охлаждаемого помещения.

СИСТЕМЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В КАМЕРАХ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Туннельная система

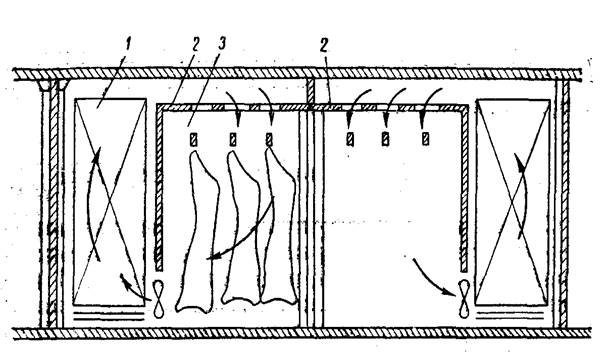

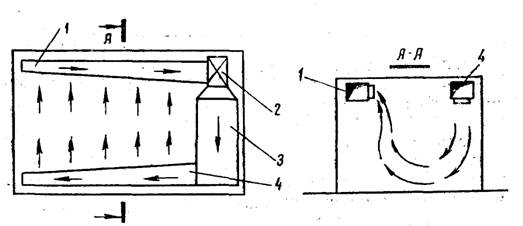

Туннельная система состоит из туннеля, в котором находится пищевой продукт, подвергающийся холодильной обработке, и перегородок, организующих движение воздушного потока в системе. Воздух может перемещаться вдоль короткой (поперечное движение) и длинной (продольное движение) сторон помещения или же в вертикальной плоскости туннеля (рис. 1).

Охлажденный в воздухоохладителе воздух вентиляторами направляется в туннель, где он омывает продукт, который может располагаться на подвесных путях, этажерках, а также находиться в формах, ящиках или в коробках.

Туннели с поперечным движением воздуха из-за значительного живого сечения оснащаются несколькими осевыми вентиляторами, а туннели с продольным движением — центробежными. Для туннелей с продольным движением воздуха характерно значительное аэродинамическое сопротивление в циркуляционном кольце и меньший, по сравнению с туннелями с поперечным движением, расход воздуха. Туннельную систему воздухораспределення применяют в камерах холодильной обработки продуктов.

Рисунок 1. Туннельная система воздухораспределения с движением воздуха в вертикальной плоскости: 1 - воздухоохладлтель; 2 - перегородки; 3 - туннель.

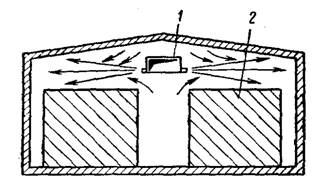

Ложный потолок

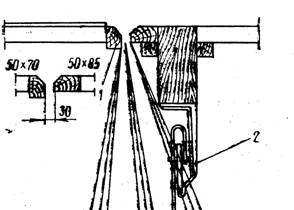

Ложный потолок изготовляют из асбошиферных или из пластиковых листов, установленных в виде щитов между балками подвесных путей. В щитах, уложенных аад рельсами подвесных путей, предусматриваются щели шириной 30—40 мм.

Высота пространства, образующегося между ложным потолком и перекрытием, в многоэтажных холодильниках составляет 800 мм; высота этого пространства в одноэтажных холодильниках определяется величиной наклона кровли.

Элемент конструкции камеры, оборудованной ложным потолком, представлен на рис. 2. Ширина щелей ложного потолка 30—40 мм, а длина 300—700 мм при расстоянии между щелями 200—300 мм. При указанных конструктивных размерах щелей ложного потолка система воздухораспределения обеспечивает расчетные скорости движения воздуха.

Рисунок 2. Элемент конструкции камеры, оборудованной ложным потолком: 1 — ложный потоок, 2—подвесной путь.

Система воздушного душирования

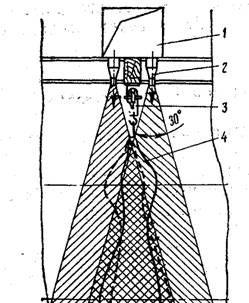

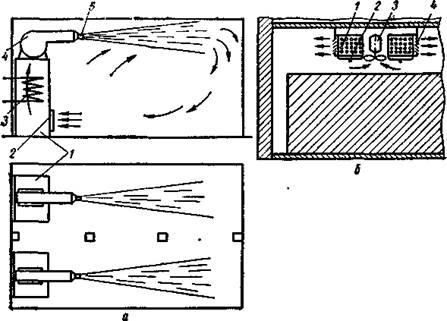

Система воздушного душирования состоит из металлических воздуховодов прямоугольного или фасонного сечения, находящихся над подвесными путями. В воздуховоды вмонтированы цилиндрические сопла диаметром 50 мм, расположенные в шахматном порядке (5—6 сопел на 1 м длины воздуховода).

При воздушном душировании полутуш мяса бедренные части обдуваются воздушными струями, выходящими из сопел.

Элемент конструкции камеры, оборудованной системой воздушного душирования, показан на рис. 3, а характер развития воздушных струй у полутуш мяса — на рис. 4. "Выходя из сопел и расширяясь за счет эжекции окружающего воздуха, струи воздуха сливаются и движутся одним потоком, обдувая вначале с наибольшей скоростью бедренные части полутуш, а затем с меньшей — лопаточные. При движении струй их пограничные слои складываются, в результате чего средняя скорость движения воздуха в зоне бедра полутуши становится выше средней скорости струи, выходящей из отдельного сопла.

Рисунок 3. Элемент конструкции камеры, оборудованной системой воздушного душирования: 1 — воздуховод; 2 — сопло; 3 — подвесной путь; 4 — полутуша мяса.

Воздуховоды с продольными или с поперечными щелями

Система воздухораспределения состоит из воздуховодов, расположенных между подвесными путями (рис. 4). Холодный воздух, выходящий из сопел, обдувает толстые бедренные части полутуш. В отличие от системы воздушного душирования изготовление воздуховодов со щелями значительно проще и дешевле.

При подаче воздуха в камеру через продольные щели с оптимальной скоростью обдувается лишь часть поверхности бедренной части полутуши, что приводит к возрастанию продолжительности холодильной обработки мяса. Более совершенной является система подачи воздуха через поперечные щели воздуховодов, которые целесообразно размещать между подвесными путями (это позволяет приблизить воздуховод к продукту и значительно снизить скорость выхода воздуха из сопла). Для нормального обдува бедренных частей полутуши необходимо предусмотреть восемь щелей на 1 м воздуховода.

Рисунок 4. Элемент конструкции камеры, оборудованной воздуховодами:

а — с продольными щелями; б —с поперечными щелями; 1 — полутуша мяса; 2 — сопло; 3 — подвесной путь; 4 — воздуховод.

СИСТЕМЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В КАМЕРАХ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Двухканальная система

В камерах хранения движение воздуха целесообразно организовать с помощью систем воздухораспределения таким образом, чтобы создать равномерные поля (температурное и влажностное) в грузовом объеме камеры; экранировать наружные ограждения охлаждаемых помещений воздушными струями.

Двухканальная система воздухораспределения (рис. 5) состоит из всасывающего и нагнетательного каналов с окнами, вентилятора и воздухоохладителя.

Из помещения воздух засасывается через всасывающий какал и вентилятором подается в воздухоохладитель, в котором воздух охлаждается и осушается. После воздухоохладителя холодный воздух направляется по нагнетательному каналу в помещение, где он нагревается и увлажняется. Равномерность воздухораспределения достигается устройством большого количества окон (два-три на шестиметровый пролет), из которых воздух подается в охлаждаемое помещение со скоростью 1—2 м/с.

Для частичного экранирования теплового потока через наружные ограждения нагнетательные каналы располагают ближе к потолку, а окна для подачи воздуха — на нижней поверхности канала. В этом случае холодный воздух, выходящий из окон, создает воздушную завесу у наружных стен.

При двухканальной системе наблюдается заметная скорость движения воздуха только вблизи окон нагнетательных каналов. Поскольку часть помещения занимают каналы, уменьшается его грузовой объем.

Рисунок 5. Двухканальная система воздухораспределения:

1- всасывающий канал; 2 — вентилятор; 3 — воздухоохладитель; 4 — нагнетательный канал. (Стрелки покалывают направление движения воздуха.)

Одноканальная система

При одноканальной системе в охлаждаемом помещении располагаются только нагнетательные каналы. Одноканальная система воздухораспределения (рис. 6) выполняется с эжекторной подачей воздуха и подачей его через окна.

При эжекторной подаче холодный воздух направляется в помещение через сопла различной конструкции, вмонтированные в воздуховоды.

В камерах хранения пищевых продуктов воздуховоды размещаются в верхней зоне камеры над грузовым проходом. В одноканальной системе с подачей воздуха через окна холодный воздух направляется в камеру хранения фруктов через отверстия с небольшой скоростью. Температура холодного воздуха на 2—3°С ниже температуры воздуха помещения.

Равномерная скорость движения воздуха в грузовом объеме камер хранения с одноканальной системой воздухораспределения достигается размещением разветвленной системы воздуховодов с большим количеством окон.

Специальные автоматические заслонки окон регулируют количество подаваемого воздуха.

Рисунок 6. Одноканальная система воздухораспределения: 1 - нагнетательный канал, 2 — штабель груза. (Стрелки показывают направление движения воздуха.)

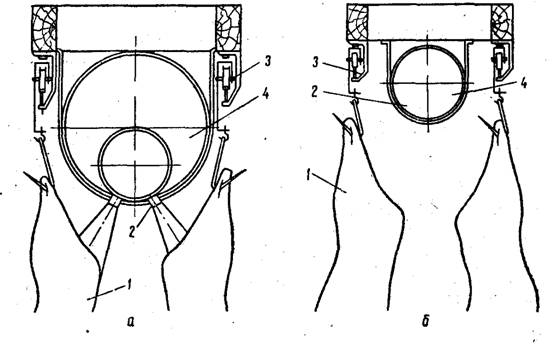

Бесканальная

При бесканальной системе холодный воздух подается в помещение через цилиндрические, конические или прямоугольные сопла (насадки).

Воздух обычно охлаждается в постаментных воздухоохладителях (рис. 7,а), которые вытесняются подвесными. Такие воздухоохладители не занимают строительную площадь охлаждаемых помещений и располагаются на расстоянии 3—6 м друг от друга.

Воздух, охлажденный в подвесном воздухоохладителе (рис. 7,б), подается в камеру с помощью направляющего аппарата.

Конструктивное оформление направляющего аппарата, обеспечивающего рациональное движение холодного воздуха, зависит от назначения охлаждаемого помещения.

Рисунок. 7. Бесканальная система воздухораспределения:

а — с постаментными воздухоохладителями: 1— постамеитный воздухоохладитель; 2 — всасывающее окно; 3 — охлаждающие секции; 4 — центробежный вентилятор; 5 — сопло; б — с подвесными воздухоохладителями: 1—подвесной воздухоохладитель; 2 — поддон воздухоохладителя; 3 — вентилятор; 4 — направляющий аппарат. Стрелки показывают направление движения воздуха.

Модуль 2. Холодильники.

Лекция 2.1. ХОЛОДИЛЬНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

1. Типы холодильников и их особенности

2. Свойства теплоизоляционных материалов

3. Свойства паро - и гидроизоляционых материалов

4. Примеры конструкций ограждений холодильников

5. Основы расчета холодильных камер

6. Расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения

Холодильник — это промышленное предприятие, предназначенное для охлаждения, замораживания и хранения скоропортящихся продуктов. Холодильники имеют характерные особенности,

1. В них обрабатываются и хранятся ценные и довольно быстропортящиеся продукты, требующие для своего сохранения поддержания температур ниже температуры наружной окружающей среды и определенной относительной влажности, а в некоторых случаях — циркуляции воздуха и определенного воздухообмена или даже определенного состава газовой среды (например, при хранении фруктов в среде с повышенным содержанием двуокиси углерода или другого газа).

2. Теплота и влага наружного воздуха стремятся проникнуть в холодильник, что требует создания специальных конструкций ограждений для уменьшения проникновения теплоты и влаги внутрь помещений.

3. Большой объем перемещаемых грузов и необходимость быстрой их разгрузки требуют широкого применения транспортных устройств.

4. К ним предъявляются высокие санитарные требования.

Холодильники можно классифицировать по различным признакам. Каждый тип холодильника имеет свои особенности, которые приходится учитывать при проектировании и эксплуатации. Различают следующие типы холодильников.

Производственные холодильники, которые предназначены для первичной термической обработки (охлаждения и замораживания) пищевых продуктов и находятся в районах производства или заготовки продуктов. Они могут быть цехом какого-либо пищевого предприятия (мясокомбината, молочного комбината и т. п.) или самостоятельным предприятием в месте заготовки, например, рыбы (рыбные заготовительные) или птицы, яиц (птично-яичные) и другой продукции сельского хозяйства. Холодильники этого типа характеризуются большой производительностью устройств для охлаждения и замораживания при относительно небольшом объеме помещений для хранения продуктов.

Базисные холодильники предназначены для долгосрочного хранения продуктов, поступающих из производственных холодильников, с целью создания резервов. Эти холодильники обычно имеют большую емкость помещений для хранения продуктов и малую производительность устройств для охлаждения и замораживания. На таких холодильниках предъявляются повышенные требования к поддержанию постоянства температурного и влажностного режимов в охлаждаемых помещениях.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |