Концепция выполнения работ (услуг)

«Создание и развитие социально-педагогических сообществ в сети Интернет (учителей, социальных педагогов, психологов, социальных работников, методистов, преподавателей системы дополнительного образования и родителей), ориентированных на обучение и воспитание учащихся на старшей ступени общего образования»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткое описание существующего опыта (зарубежного и российского) по использованию социальных сервисов Интернет для образовательных целей.. 46

1.1. Характеристики и отличительные особенности социальных сетей, их виды.. …………………………………………………………………………46

1.2. Описание сервисов и технологий Web 2.0 …………………………………………………………………………..............56

1.3. Примеры применения сервисов Web 2.0 в существующих социальных сетях, модели сетевого взаимодействия.. 59

1.4. Возможности и примеры использования технологий Web 2.0 в образовательных целях.. 62

1.5. Анализ профессиональных сетевых сообществ, их характеристики и особенности, существующий опыт (примеры), в первую очередь, комплексного использования, социальных сервисов Интернет для образовательных целей.. 66

1.6. Анализ рисков и ограничений использования социальных сервисов Интернет для образовательных целей.. 69

2. Описание концептуальной схемы развития информационно-коммуникационного пространства для обеспечения деятельности социально-педагогических сообществ в сети Интернет.. 71

2.1. Теоретико-методологические основы построения социально-педагогических сообществ (Модель учебного сетевого сообщества. Педагогика сетевых сообществ. Решение актуальных задач развития образования посредством использования социальных сервисов Интернет и создания социально-педагогических сообществ) 71

2.2. Технические и технологические условия развития информационно-коммуникационного пространства для обеспечения деятельности социально-педагогических сообществ в сети Интернет. 84

3. Описание принципов построения эффективной системы управления информационно-методическим обеспечением деятельности сетевых педагогических сообществ.. 87

3.1. Описание особенностей управления информационно-методическим обеспечением деятельности сетевых педагогических сообществ в условиях отсутствия четких норм и регламентов (децентрализация, размывание географических и административных границ, как особенности развития социально-педагогических сетей и как проблема управления) 87

3.2. Описание субъектов и объектов управления, основных процессов и ресурсов.. 89

3.3. Описание проблемы руководства/лидерства (неформальные лидеры, их включение в систему управления социально-педагогических сетей, поддержка, выявление и «выращивание» представителей системы образования, обладающих лидерскими и креативными способностями, как ресурса образования новых узлов сети) 90

3.4. Описание вариативности форм, методов, средств, лежащих в основе менеджмента сетевых сообществ сетевых педагогических сообществ.. 91

3.5. Описание возможных новых ролей в педагогических сообществах (модератор, сетевой предметный методист, тьютор, руководитель сетевого проекта, координатор проекта, член сообщества, сетевой эксперт и т. д.), их задачность (функционал), возможные взаимосвязи (графическое представление) 93

3.6. Описание возможных схем регламентирования деятельности участников и организаторов социально-педагогических сетей (в том числе, при использовании Интернет на рабочем месте и в домашних условиях; возможность оказания услуг за пределами образовательного учреждения, муниципалитета или региона; учет рабочего времени и прочее) 98

3.7. Описание возможных изменений в нормативной базе дистанционного образования (в том числе консультирования), вопросы финансирования учреждений и исполнителей, оказывающих услуги в дистанционной форме, предложения к системе оплаты деятельности менеджеров социально-педагогических сетей с учетом вневедомственного характера деятельности.. 99

3.8. Описание системы мониторинга и оценки эффективности (успешности, «полезности») социально-педагогических сетей. Основные критерии успешности. Описание схем обратной связи и корректировки процесса управления.. 104

4. Описание основных форм и методов работы по организации сетевых сообществ и системы консультирования разных субъектов общего образования с использованием сети Интернет в регионах, механизмы вовлечения работников образования, социальных работников, психологов, родителей в деятельность по развитию и устойчивому функционированию

4.1. Примеры организации существующих сетевых сообществ, актуальных для системы российского образования (зарождение идеи, первые организационные шаги, реклама, основные результаты количественные и качественные, недостатки, варианты их устранения). Эффективные способы взаимодействия с использованием ИКТ работников образования и родительской общественности на основе имеющихся примеров.. 108

4.2. Особенности ожиданий и интересов основных целевых групп проекта в сфере образования.. 113

4.3. Выделение общих, существенных подходов для запуска сетевого сообщества, системы консультирования для различных целевых категорий через Интернет. 115

4.4. Особенности поведения в сети Интернет различных субъектов образования и наиболее эффективные инструменты и актуальное содержание взаимодействия. Эффективные приемы вовлечения целевых групп в виртуальное взаимодействие (описание акций, конкурсов, событий различного плана) 117

4.5. Механизм формирования сообществ «по интересам», исходя из психологических особенностей целевых групп (в том числе, особенностей группового поведения/групповой динамики, возрастных и профессиональных особенностей), и организация работы с различными субъектами образования, исходя из указанных особенностей.. 119

4.6. Описание ограничений (технические, психологические, информационные, образовательные), существующих у целевых групп, не позволяющие активно включаться в деятельность социально-педагогических сетей. Варианты снятия, либо снижения отрицательных факторов.. 122

4.7. Проектирование недостающей деятельности по развитию социально-педагогических сетей в свете потребностей современного российского образования (выделение проблемы, гипотезы по ее разрешению, цели и задачи, описание плана по достижению результата, критерии оценивания результата) 124

5. Описание принципов, форм организации и методов повышения квалификации работников образования различных категорий с учетом использования дистанционных форм и социальных сервисов Интернет для целей изменения структуры организации образовательного процесса в общеобразовательном учреждении и содержания образования, в первую очередь на старшей ступени, для обеспечения развития профильного обучения.. 128

5.1. Обзор опыта дистанционного повышения квалификации педагогов на территории России. Факторы, влияющие на успешность обучения. Негативные тенденции. Проблемы, мешающие широкому распространению повышения квалификации в дистанционной форме, а также посредством социальных сетей.. 128

5.2. Обзор «типичных» программ повышения квалификации, содержащих модули ИКТ. Их дефициты в контексте изучения социальных сервисов Интернет, учитывая особенности предмета: быстро изменяющиеся, обновляющиеся, возникающие средства коммуникации.. 133

5.3. Описание возможной трансформации понятия «повышение квалификации», форм, методов, содержания, учитывая современные требования к содержанию и организации образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, а также особенности современных средств и новообразований (неформальное, информальное образование через участие в сетевых профессиональных сообществах, конференциях, дистанционных проектах, необходимость увеличения доли практико-ориентированных, проблемных, групповых методов повышения квалификации, позволяющих педагогу наращивать свои компетентности непосредственно в текущей деятельности со своими учениками, во взаимодействии с коллегами-педагогами) 136

5.4. Описание содержания подготовки педагогов при обучении ИКТ с ориентацией не на освоение конкретных средств, а на выделение общих принципов, приемов деятельности, что будет способствовать развитию способностей к самообучению. Учет идеологии компетентностного подхода. Мониторинг отсроченного результата у педагогов, как необходимая часть системы повышения квалификации. Использование возможностей электронного портфолио. Остаточная активность участников мероприятий, способствующих повышению квалификации как индикатор успешности обучения.. 139

5.5. Описание особенностей содержания подготовки участников социально-педагогических сообществ с учетом вопросов безопасного поведения в сети Интернет (для всех целевых групп), критического отношения к информации, необходимости развития способности выбирать наиболее подходящие формы, методы и инструменты работы.. 141

6. Описание предполагаемых форм активности всех субъектов образования в социально-педагогических сетях 143

6.1. Обзор существующих форм активностей школьников, учителей, административных работников, родителей, образовательных учреждений в социально-педагогических сетях, коллективные действия в сети.. 143

6.2. Сравнение наиболее популярных форм деятельности и частота их проявления в российских и зарубежных сообществах 146

6.3. Факторы, влияющие на увеличение количества членов сообществ, на ценность результатов деятельности сообществ 152

6.4. Выявленные дефициты форм деятельности, необходимых на современном уровне развития системы образования и в ближайшем будущем.. 153

6.5. Инвариантные и вариативные составные части социально-педагогической сети с точки зрения форм деятельности различных субъектов.. 154

6.6. Существующие примеры, демонстрирующие эффективные практики той или иной формы деятельности с выявлением приемов успешности.. 154

6.7. Предложения по развитию наиболее актуальных, с точки зрения решения задач развития системы российского образования (в свете федеральных программ и концепций модернизации), форм активности всех субъектов социально-педагогических сетей и прогнозы по количественным и качественным показателям на несколько лет. 155

7. Описание имеющихся заделов, кадровых и материально-технических возможностей для обеспечения качественного и своевременного выполнения работ (оказания услуг) 158

7.1. Описание опыта реализации (участия) федеральных проектов, в первую очередь, направленных на информатизацию системы образования. Опыт реализации Интернет-проектов в сфере образования, создания социально-педагогических сообществ в сети Интернет. Описание имеющихся партнерств, способствующих выполнению задания.. 158

7.2. Описание имеющихся инфраструктур и ресурсов, которые могут быть привлечены к реализации настоящего задания. Наличие кадров, способных быстро овладеть новыми программами. Описание существующих возможностей для массового распространения инноваций в системе общего образования.. 167

Введение

Внедрение ИКТ в сферу образования идет нарастающими темпами. В последние годы в России реализованы крупные проекты по поддержке процессов информатизации образования: все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, созданы крупные федеральные хранилища электронного образовательного контента высокого качества, сеть федеральных образовательных порталов, во многих регионах России созданы и эффективно функционируют центры методической поддержки ИКТ в образовании, многие университеты получили средства на внедрение инновационных программ развития, в сети Интернет появилось большое число коммерческих и некоммерческих образовательных проектов, активно развиваются электронные библиотеки. В российском образовании происходят массовые позитивные изменения по отношению к использованию ИКТ в учебном процессе и в целом во всех сферах образовательной деятельности. Проекты, реализованные в рамках ФЦП «РЕОИС», ФЦПРО, приоритетного национального проекта «Образование», проекта «Информатизация системы образования», многих региональных программ, внедрили в сознание десятков и сотен тысяч российских педагогов представление о значимости использования ИКТ в школе для повышения качества и доступности образования, формирования инновационно ориентированной личности учащегося, обладающего активной жизненной позицией и готового к эффективной самореализации в быстроменяющихся условиях современной цивилизации

В ряде регионов РФ успешно реализуются проекты, нацеленные на подготовку квалифицированных кадров (методистов, тьюторов, консультантов), способных в короткие сроки массово повышать квалификацию работников образования в области использования новейших средств ИКТ, новых обучающих устройств и программно-методических материалов.

Современное общество все интенсивнее использует социальные сети, существующие в Интернете (на базе программных сервисов, площадок для взаимодействия людей в группе или в группах). Стремительному развитию социальных сетей способствовало появление бесплатного, свободно-распространяемого программного обеспечения, позволяющего любому желающему создать собственное интернет-сообщество, простые и понятные правила вступления в существующие сообщества, а также значительное увеличение количества Интнернет-пользователей и распространение широкополосных сетей (особенно в европейской части нашей страны) как в официальных учреждениях, так и в домашних хозяйствах. В настоящее время механизм социальных сетей успешно используется в бизнесе, в политике, в сфере развлечений и т. д.

Социальные сети, характеризующиеся наличием инструментов поиска единомышленников, установления контактов, обмена информацией (разных типов: текст, фото, видео, звук и т. д.), получили свое распространение как среди школьников, так и среди работников образования в нашей стране. Однако можно констатировать, что участие школьников в социальных сообществах в преобладающем количестве случаев связано со сферой развлечений, знакомств. Количество педагогических сетевых сообществ недостаточно велико для того, чтобы можно было считать эту практику устойчивой. Также вызывает опасение, что значительная часть педагогических работников, обладающих навыками использования компьютеров в профессиональных целях, нуждаются в специальных мероприятиях (курсовой подготовке, семинарах и т. д.) по освоению новых инструментов, цифровых образовательных ресурсов и средств, появляющихся в образовательных учреждениях, что свидетельствует, с одной стороны, о несовершенстве существующих программ повышения квалификации, не ориентирующих слушателей на самообразование в этой области, с другой стороны, об отсутствии механизма, который позволил бы получать консультационную поддержку и методическую помощь, быть источником учебных материалов, знакомства с опытом коллег, выстраивая индивидуальную образовательную траекторию как для школьников, так и для учителей.

Таким образом, проблема построения социальных педагогических сетей достаточно актуальна, ее разрешение приведет к увеличению доступности качественного образования для всех участников образовательного процесса. С этой целью будут разработаны научно обоснованные предложения, включающие организационную структуру, процедуры и регламенты построения и развития социальных педагогических сетей, предложены механизмы внедрения сетей в практику работы массовой школы. Разработанные процедуры и регламенты должны пройти апробацию в пилотном режиме, чтобы убедиться в практической эффективности предложенных решений и разработок.

1. Краткое описание существующего опыта (зарубежного и российского) по использованию социальных сервисов Интернет для образовательных целей

1.1. Характеристики и отличительные особенности социальных сетей, их виды

Сеть обозначает нестабильное, развивающееся множество различных элементов, разными способами связанных между собой. Множество различных компьютеров и разнообразных электронных устройств, объединенных при помощи связующих каналов, представляют впечатляющий, но далеко не единственный пример сети.

Социальная сеть (англ. social network) — социальная структура (математически — граф), состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объекты (люди или организации), и связей между ними (социальных взаимоотношений).

Изучение Сети как самостоятельного объекта исследования началось совсем недавно. Развитие компьютерных сетей стимулировало создание нового научного направления, которое в качестве своего основного предмета рассматривает сетевые феномены в различных областях человеческой деятельности. Интерес к сетевым феноменам был продиктован, прежде всего, развитием компьютерной сети Интернет. Дальнейший рост популярности сети был связан с созданием Всемирной Паутины – всемирной коллекции взаимосвязанных гипертекстовых документов. Можно утверждать, что сеть является, прежде всего, информационной категорией или, если пользоваться терминологией Ершова, натуральной сущностью информатики. Именно с развитием компьютерных технологий для такого сложного объекта, как сеть, были созданы адекватные вычислительные средства.

Общие закономерности сетевых образований, методы их описания и анализа представлены в работах Ласло Барабаши и Дункана Уоттса. Примеры сетей: компьютерная сеть Интернет; сети транспортных перевозок; сети поселений; сети киноактеров; сети научных публикаций; сети брачных объявлений; террористические сети; сети распространения инфекционных заболеваний; вирусные и спамерские сети. Оказалось, что все протекающие в сетях процессы, будь то процессы метаболизма, распространение инфекционных заболеваний, поведение групп людей и животных, развитие сети Интернет и сети Web-документов, имеют между собой много общего. Все перечисленные образования являются сетями, внутри которых работают общие принципы и стратегии. Большинство этих стратегий предполагает децентрализованный подход, основанный на вкладе множества участников. В сетях выбор делается в отдельных точках и на основе данных с мест, а не на основе принятых в центре решений.

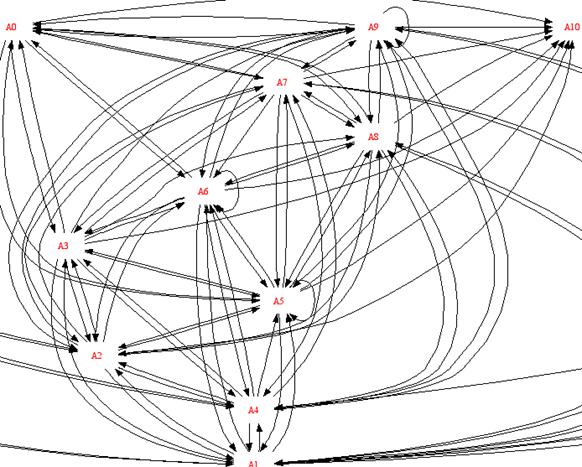

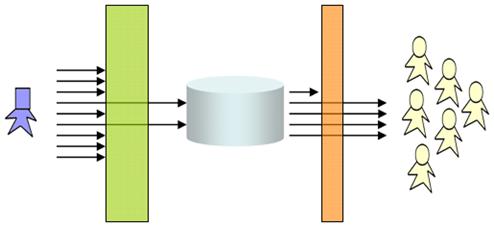

Наглядным примером может служить видоизмененная модель формирования гигантской сети из массы отдельных узлов (Wilensky, U. 2005). Близкие к начальному и конечному состояния модели представлены на следующем рисунке. Формирование сети начинается в условиях, когда все узлы существуют отдельно. Постепенно между узлами формируются связи и появляются наиболее связанные группы (левая часть рисунка). По мере развития сети все объекты оказываются вовлеченными в сеть.

|

|

Рисунок 1. Формирование сети

Категория сети является конструкцией, которая позволяет мыслить определенным образом и применять опыт, полученный в одной области знаний, к другим областям. Тот факт, что феномен рассматривается как сетевой, означает для исследователя, что для анализа этого феномена можно приложить уже существующий разработанный аппарат. Аналогии и сходства между построением сайтов и городов, их посещаемостью и заселенностью будут правомерны, поскольку в отношении этих объектов действуют общие сетевые закономерности. Сеть открывает людям новые возможности для размышления, общения и обучения.

Известным феноменом, определяющим формирование безмасштабных сетей, является предпочтительное присоединение (preferential attachment), когда новые узлы сети чаще присоединяются к тем узлам, которые уже имеют наибольшее число связей – обладают наибольшей известностью и популярностью.

В отношении сети формулируются правила и закономерности. Например, закон Рида гласит, что эффективность и ценность формируемой сети пропорциональна 2 в степени N, где N - число узлов в сети. Этот закон подчеркивает важную особенность современных социальных сетей. Ценность структуры, в которой все дочерние узлы связаны только с центральным узлом, определяется числом узлов. Эта структура, характерная для централизованной сети распространения данных (радио, телевидение), представлена на следующем рисунке.

Рисунок 2. Связь с центром

Если же узлы связаны между собой, то ценность такой сетевой структуры по мере появления новых узлов растет экспоненциально. Пример такой сетевой структуры представлен на следующем рисунке:

Рисунок 3. Ценности сетевой структуры

Ценность социальных сетей определяет не только и не столько содержанием, которое передается по каналам сети от узла к узлу. Развитие сети Интернет привело к качественному изменению педагогического ландшафта. С сетью происходит то же изменение, на которое указывал Дж. Б.Джексон: «Дороги уже не ведут в места. Дороги теперь и есть места». Сеть Интернет перестает быть каналом, позволяющим получить доступ к удаленному ресурсу. Сеть Интернет сегодня сама становится ресурсом, который позволяет решать новые педагогические задачи, реализовать учебную деятельность, которая не мыслится и не реализуется вне сети. Доунс [Downes S. 2005] отмечает, что из среды, в которой люди получали информацию, читали новости, слушали радио, смотрели телевизор, Всемирная Паутина становится платформой, на базе которой происходит общение людей, причем современный словарь включает многообразие мультимедийных форматов. Развитие информационного обеспечения на основе Веб-платформы в первые годы XXI века сопровождалось появлением огромного разнообразия веб-сервисов, которые поддерживали различные потребности и активности пользователей. Важно отметить, что информационные сервисы нового поколения очень уважительно относились к пользователям и рассматривали их как авторов и соавторов сетевого контента. Действия, которые совершают пользователи сетевого информационного обеспечения, достаточно просты: сделать выбор, купить или продать, ввести небольшое количество информации, разместить в сети документ, фотографию или видеофайл, сохранить ссылку на найденный документ и т. д.

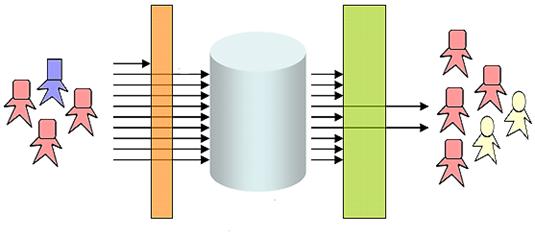

Джерард Фишер пишет об этих же изменениях, используя понятие метадизайна. В эпоху телевидения и Web 1.0 разработчики учебной среды создавали и фильтровали учебные потоки, конечными потребителями которых были ученики – см. следующий рисунок:

Рисунок 4. Дизайн передачи информации

На современном этапе разработчики учебных систем и дизайнеры учебных сетей должны планировать деятельность таким образом, чтобы конечные пользователи могли выступать и в роли активных создателей информационного контента – см. схему на следующем рисунке.

Рисунок 5. Автогенерация контента в учебной сети

Сообщества – структура, которая занимает промежуточный уровень между четко структурированными небольшими группами-командами и сетями, в которых структура, на первый взгляд, не прослеживается. Место категории «сообщество» среди организационных структур показано на рисунке 6.

|

Поиск определения понятия «сообщества» чаще всего отправляет нас к социологическим наукам. Чаще всего объектами являются живые существа, взаимодействующие между собой. Одно из определений сформулировано еще Джоном Дьюи: «сообщество - это множество людей, общающихся между собой». Дьюи писал, что люди живут в сообществе благодаря тому общему, что есть между ними, а общение - тот способ, благодаря которому они обретают это общее. Под определение сообщества с точки зрения информатики попадают не только живые существа, но и группы документов. Например, категория «сообщество» была использована при описании группы взаимосвязанных документов во Всемирной Паутине: «Сообществом является такое подмножество вершин С от V, что для всех вершин принадлежащих к подмножеству C, существует, по крайней мере, столько же связей с вершинами подмножества C, сколько их связывает с другими элементами множества».

Сети и сообщества формируются без указаний сверху, и агенты, участвующие в образовании сетей, хотя и следуют определенным правилам, но не выполняют предписаний, поступающих из единого центра. Сети и сообщества представляют собой примеры децентрализованных, эмерджентных и самоорганизующихся систем. Можно утверждать, что с понятиями сети и сообщества тесно связана еще одна категория информатики – самоорганизация. Важность этой категории получает все большее признание в окружающем мире. В бизнесе, государственном управлении, построении информационных потоков – всюду мы наблюдаем переход от централизованной модели к моделям самоорганизации. Мы можем выделить следующие общие принципы, распространяющиеся на различные типы систем, сетей и сообществ:

Эмерджентные системы, сети и сообщества складываются сами по себе без руководящих указаний сверху. Поведение сообщества или стаи возникает на основе достаточно простых действий, которые агенты совершают, руководствуясь простыми правилами. В результате простых действий формируется достаточно сложная поведенческая структура – паттерн.

Агенты, участвующие в образовании системы, сети или сообщества, действуют достаточно автономно и непредсказуемо. Эта автономность является необходимым условием формирования поведения всего сообщества. Агенты не просто совершают действия, но и воспринимают информацию из окружающей среды.

Не существует заранее известной формулы, которая предсказывала бы поведение системы, сети или сообщества. Поведенческий паттерн формируется в процессе активности множества агентов.

Различные научные дисциплины формируют различные определения и различные подходы к изучению сообществ. Экология сообществ изучает взаимодействия живых организмов, проживающих на одной территории. Социология сообществ в начале так же была связана с отношениями людей, живущих в одном ограниченном пространстве, и только с развитием транспорта и коммуникаций стала уделять больше внимания взаимодействию и взаимоотношениям людей, связанных общими интересами, общими ресурсами или общей деятельностью.

Компьютерные коммуникации сегодня формируют новое поле информационной культуры, в котором реализуется деятельность современного общества. Именно сети составляют новую социальную морфологию наших обществ, а распространение "сетевой" логики в значительной мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью. Перед образованием стоят задачи формирования личности, конкурентоспособной и успешной в электронной информационной среде. Одна из основных тенденций развития образования в связи с этим состоит в пересмотре концепций организации учебной деятельности. В учебной практике процессы формирования сетевых, децентрализованных моделей обучения сегодня еще мало заметны, но именно сетевые технологии готовят для них почву. Модель обучения в сетевых сообществах обмена знаниями представляется одной из наиболее перспективных моделей дистанционного обучения. Постепенно происходит сдвиг от централизованной модели к горизонтальным сетевым взаимодействиям. Сейчас, когда в обществе меняется система организации производства и отношения между людьми из иерархической системы переходят в плоскость более децентрализованных, можно ожидать соответствующих изменений и в моделях обучения.

Термин «виртуальное сообщество» был введен Говардом Рейнгольдом - исследователем социальных отношений в сети и одним из основателей сообщества WELL в 1993 году в книге "Virtual Community". В этой книге Рейнгольд обсуждает различные примеры коммуникаций между членами социальных групп на базе таких, как списки рассылки, новостные списки, многопользовательские сообщества, IRC. Рейнгольд определил виртуальные сообщества как социальные объединения, которые вырастают из Сети, когда группа людей поддерживает отрытое обсуждение достаточно долго и человечно. Для Рейнгольда ключевым признаком сообщества является открытое обсуждение, общение группы людей при помощи информационной сети Интернет.

В работах Уэллмана и его школы сетевое сообщество анализируется как обычное сообщество, только реализованное в среде электронных коммуникаций [Wellman, B. Gulia, M., 1998]. Хотя современные коммуникации и видоизменили мир вокруг нас, мы по-прежнему ощущаем себя членами определенных социальных миров. В настоящее время, во многом благодаря развитию информатики, категория сетевого сообщества активно используется социальными науками и позволяет углубить наше понимание социальных феноменов. Компьютерная сеть Интернет и сеть документов Всемирная Паутина связывают между собой не только компьютеры и документы, но и людей, которые пользуются этими компьютерами и этими документами. Когда компьютерная сеть связывает людей или организации, то мы имеем дело уже с социальной сетью. Компьютерная сеть состоит из множества машин, связанных между собой проводами. Социальная сеть состоит из множества людей, связанных между собой такими социальными отношениями, как дружба, совместная работа или информационный обмен.

Сетевые сообщества и сама модель обучения в сообществах обмена знаниями вызывают в настоящее время горячий интерес у организаторов и разработчиков учебного процесса, эта модель представляется одной из наиболее перспективных, как уже отмечалось, для дистанционного обучения. Если мы рассмотрим различные модели современного дистанционного обучения, то увидим, как происходит постепенный сдвиг от централизованной модели к стайным сетевым взаимодействиям. Во многом это связано с тем, что развитие кибернетики и информатики изменили отношение к системам централизованного школьного обучения в обществе. Для освоения современной информационной культуры ученики нуждаются не столько в инструкциях, которые приходят из центра, сколько в доступе к миру коммуникаций. Ученикам нужно дать возможность самостоятельно создавать цифровые объекты, обмениваться такими объектами и обсуждать эту деятельности с другими учениками и наставниками. В этих условиях система образования вынуждена искать новые основания и новые организационные формы, которые учитывали бы сдвиги, происходящие в обществе. Со временем иерархическая система управления и передачи информации признается неэффективной. На смену централизованной модели приходят модели, в которых гораздо большее внимание уделяется горизонтальным связям между членами сообщества. Постепенно в социологических исследованиях формируется новое представление об производственных, коммерческих, сервисных и прочих организациях, как о "гиперсвязанных" и децентрализованных сетевых сообществах с открытым доступом. Кибернетический и информационный подход к структуре такой современной организации позволяет определить ее как самоорганизующееся сообщество. Это сообщество состоит из людей, знаний, программных агентов, ценностей и практик в определенном местном окружении.

Сетевое сообщество является информационной системой. Такая система динамично развивается и ее устойчивость коренится не в единомыслии и единоначалии, а в ее разнообразии. Так же как и экологические системы, информационные системы и сетевые сообщества не могут быть спроектированы и не могут быть построены. Они могут быть только выращены. Внутри бизнес-организаций происходит децентрализация учебных процессов. Постепенно в бизнес среде формируется модель под названием «обучаемая организация» или «организация, строящая знания». В рамках этой модели все члены организации являются полноправными членами сообщества и постоянно осваивают новые навыки и работают по распространению своих знаний. Для бизнес-организаций процессы обучения своих сотрудников имеют жизненно-важное значение. Поэтому они уделяют обучению и его эффективности огромное внимание и заметно стимулируют исследования в области когнитивной психологии. Организации и отдельные люди все сильнее зависят от окружающей социальной среды. Люди становятся все более вовлеченными в совместную деятельность, и при этом они все более независимы в том, как, когда и каким именно образом они участвуют в коллективной деятельности. В качестве компенсации за растущую зависимость человек получает возможность самостоятельно планировать собственное время и распорядок собственной деятельности. Обязательность использования современных технических средств компенсируется растущей дружественностью этих средств и возможностью использовать эти средства по своему усмотрению. Модель сетевых сообществ выступает как форма организации обмена знаниями между учениками и учителями, использующими общие граничные объекты для реализации различных проектов.

Глубокий системный анализ взаимоотношений общества и образования сделал в начале 70-х годов Иван Иллич. Учебное сообщество, разумность которого отстаивал Иллич, не ограничивалось рамками школы, а включало в себя все ресурсы, которые могли служить целям обучения внутри города. Можно считать, что в работах Иллича впервые была сформулирована модель педагогики местных сообществ, которая базировалась на местных информационных ресурсах. Философия Иллича оказала заметное влияние на развитие образования и на процесс внедрения информационных средств в обучение. Ключевой вопрос, который поставил Иллич в своей работе: "Какие люди и какие вещи должны окружать человека, чтобы он хорошо учился?" - сохранил свою актуальность и сегодня. Сформулированный Илличем подход, когда объекты и другие люди рассматриваются в качестве необходимых средств для размышления и учения, получили свое развитие в работах Питера Сенджа, Сеймура Пейперта и Митча Резника. В последние годы интерес исследователей педагогических моделей обучения привлекают сообщества, в которых иерархическая структура выражена слабо или не выражена вообще. К таким сообществам относятся, прежде всего, сообщества обмена знаниями. Термин community of practice - «сообщество практики» или «сообщество обмена знаниями» - впервые использовали Дж. Лав и Э. Венгер для того, чтобы обозначить группу людей, вовлеченных в совместную деятельность. В дальнейшем концепция сообщества обмена знаниями получила развитие в работах Венгера и активно использовалась для анализа отношений, которые складываются внутри организаций и сетей самого разного типа. Членство в сообществе обмена знаниями сопряжено с освоением тех объектов, которые используют в своей деятельности члены сообщества - средства, тексты, символы. К ресурсам сообщества относятся не только объекты и информация, но и люди, которые обладают знаниями и могут служить примером для подражания. Ученик стремится не просто освоить некую сумму знаний, он стремится утвердиться внутри данной социальной группы. Пропуском, который позволяет человеку проникнуть в сообщество и занять там достойное положение, служат знания и умения. Чем большее число проблемных ситуаций наблюдает человек, чем больше число проблем, в разрешении которых он принял участие, тем выше его статус в сообществе. Статус эксперта предполагает, что человек обладает таким багажом знаний и опыта, что он может использовать этот опыт даже в нестандартных, незнакомых ситуациях. Венгер подчеркивал, что на практике мы можем наблюдать процесс направленного обучения, который, тем не менее, не сопровождается никаким реальным научением. Точно так же мы можем наблюдать учение вне какого–либо специально организованного и направленного процесса обучения. Деятельность людей и то, как они используют средства в этой деятельности, не могут рассматриваться в отрыве от культуры. Культура и использование средства в равной мере определяют то, как человек-практик видит мир. С другой стороны, способ видения определяет культурное понимание и мира, и средств деятельности. К сожалению, ученики часто получают средства и задания по их использованию вне всякой связи с окружающей культурой. Для того чтобы освоить средство, мало его получить в свое распоряжение и начать им пользоваться. Необходимо еще воспринять культуру использования этого средства. Для этого необходимо вступить в сообщество, где это средство используются. Обучение в значительной мере есть процесс социализации, в ходе которого люди учатся говорить, читать, писать, становятся школьниками, сотрудниками офиса, исследователями и т. д. Ни один ребенок не рождается школьником, точно так же, как он не рождается скрипачом. Процесс вхождения в школьную культуру, процесс становления ребенка школьником, предполагает усвоения навыков поведения и действий, присущих данной школьной культуре. Обучение происходит в сообществах, где учебной практикой является участие в жизни общества. Обучение деятельности происходит в процессе общения ученика и других членов сообщества. Это общение в эпоху Web 2.0, состоит не только из слов, но и изображений, мультимедиа и многое другое. Это общение порождает богатое разнообразие динамичных и взаимосвязанных ресурсов, которые создаются не только экспертами, но и всеми членами сообщества, включая учащихся.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |