Перевороты — скручиванием, забеганием, переходом, накатом, прогибом.

Броски — накатом, наклоном, прогибом.

Выход наверх выседом.

В качестве основания для классификации базовых приемов в стойке и партере выбраны следующие признаки:

Части тела, выполняющие основные атакующие движения, по отношению к телу соперника (простота выполнения смысловой структуры приема).

Приемы реализуются по баллам и туше (вариативность, значимость, надежность, эффективность).

Тип вращения, определяемый захватом, где группы бросков (поворотом, подворотом, сбиванием, наклоном и т. д.) принимаются за самостоятельные единицы.

По первому признаку (по ) приемы подразделены на 3 группы:

выполняемые в основном туловищем с захватами выше пояса (техника туловища);

выполняемые с воздействием ногами на ноги соперника (техника ног);

выполняемые с воздействием руками на ноги соперника (техника рук).

По второму признаку приемы подразделены на 4 группы:

возможностью варьирования способов их выполнения в пространственных, временных, силовых и ритмических условиях,

числом связей с другими технико-тактическими действиями,

результативностью и частотой реальных попыток,

частотой оцененных попыток и реальной возможностью выполнения контратак.

По третьему признаку (по типу вращения) приемы подразделены на 3 группы:

выполняемые вокруг фронтальной оси (броски — подворотом, прогибом, скручиванием, вращением, подхваты);

выполняемые вокруг вертикальной оси (накаты, скручивания, переходом и т. д.);

выполняемые вокруг сагиттальной оси (броски — поворотом, сбиванием, подсечки и другие).

На наш взгляд, именно захват определяет тип вращения и является началом проведения приема. При эффективности основных захватов приемы реализуются высокими баллами или победой на туше. Базовые приемы распределены по годам обучения для групп начальной подготовки и включены в программу ДЮСШ. При этом был использован метод ранжирования по значимости приемов (по данным опроса мнений ведущих тренеров и материалам соревновательной деятельности ведущих борцов вольного стиля).

В отличие от ныне действующей программы в новой программе предлагается для изучения ежегодно по 6 базовых атакующих действий в стойке и партере (см. рис. 125-130). Таким образом, за 3 года обучения юные борцы должны овладеть восемнадцатью такими приемами. Следует оговориться: в учебно-тренировочном процессе осваивать базовый прием необходимо одновременно со способами тактической подготовки и рассматривать их как единое целое действие (подробно см. в разделе о методике обучения).

Базовые приемы рассматриваются нами по фазам не случайно. При анализе выполняемого учеником атакующего действия тренеру легче найти ошибки в его структуре, а именно: от исходного положения до захвата, от захвата до начала атаки, от начала атаки до подведения собственной опоры под общий центр массы соперника, от подведения собственной опоры под общий центр масс до отрыва, от отрыва до опрокидывания (приземления). Такой подход позволяет оптимизировать процесс обучения, тем самым повышая эффективность управления им. В то же время при анализе всех показателей, который дает возможность разделить юных спортсменов на более перспективных и менее перспективных (по способности к усвоению учебного материала), тренеру легче контролировать различные стороны их подготовки (физическую, психическую и др.).

5.5. Технико-тактические действия

К технико-тактическим действиям относятся: разведка, атака, защита, контратака, восстановление сил, удержание преимущества и многое другое. Главной отличительной особенностью действия является его подчиненность цели. Кроме того, действия атаки, защиты и контратаки отличаются от соответствующих приемов более сложной структурой. В частности, для них характерна преднамеренная подготовка (тем или иным способом) удобной для проведения приема ситуации. В то время как прием чаще всего применяют при ошибках и стихийно (случайно) возникших удобных ситуациях.

В последние годы специалистами была изучена структура технико-тактических действий, применяемых борцами в поединке. Так, в работе , [27] приведен следующий их перечень: разведка, атака, защита, контратака, выталкивание за ковер в захвате, демонстрация активности, реализация опасного положения, ликвидация опасного положения, удержание преимущества, восстановление сил. Авторы первыми предложили метод количественной оценки тактики ведения поединка. Этот раздел мастерства в полной мере борцы начинают постигать на этапе углубленного совершенствования; на этапе базовой подготовки он ограничивается овладением действиями атаки, защиты и контратаки.

5.5.1. Приемы защиты

Борцам важно уметь во время схватки не только создавать благоприятные ситуации для атаки, проводить приемы атаки и контратаки, но и умело защищаться.

Защита — это совокупность операций, направленных на разрушение атаки соперника.

Р. Петров выделил следующие разновидности защиты: универсальные, специфические, статичные, динамичные, действительные, ложные, активные и др. Все они имеют свои характерные особенности, которые определяют их целевую направленность.

[44] представлена классификация защит, состоящая из двух групп: 1) против конкретных приемов и контрприемов и 2) против целостной деятельности соперника в схватке. В первой группе выделены такие защиты, как глухая, пассивная, активная и ложная, а во второй — 2 подгруппы: защиты за счет демонстрации ложной активности, с применением маневрирования, выведения из равновесия и т. д. и защиты за счет дезорганизации противоборства соперника с использованием неудобных для него маневрирований, захватив, взаиморасположений, дистанций и других операций.

Специалисты едины во мнении, что совершенная защита является грозным оружием для достижения победы над соперником. И именно защита является одним из видов тактики борьбы. Любой защите можно научить быстрее, чем атакующему действию, но любая защита требует определенной подготовки: и физической, и технической, и психической. Поэтому мы считаем, что каждая защита должна соответствовать определенному уровню подготовленности борца, т. е. этапу совершенствования. Для этого необходимо обобщить и проанализировать соревновательную деятельность борцов, а также провести опрос ведущих тренеров.

Результаты наблюдения соревновательной деятельности показывают, что для проявления и наращивания активности, особенно для удержания преимущества в схватке, борцы чаще всего применяют активную и пассивную защиту. В частности, активная защита встречается в стойке, а пассивная — в партере. Роль активной защиты становится первостепенной в связи с тем, что современные правила соревнований поощряют активную борьбу и наказывают пассивную.

Проведенные нами исследования с участием 98 ведущих тренеров страны, занимающихся с юными борцами, говорят о том, что на этапе начального обучения необходимо изучать активную защиту и что она должна быть базовой для других видов защиты. По их мнению, основным видом тактики защиты должен быть признан тот, который обеспечивает беспрепятственный и результативный переход к контратаке.

Таким образом, учитывая современные правила соревнований, мнение ведущих тренеров страны и результаты наблюдения, можно сказать, что в группах начальной подготовки необходимо начинать изучение с защиты, а именно — с активной защиты в стойке и пассивной — в партере.

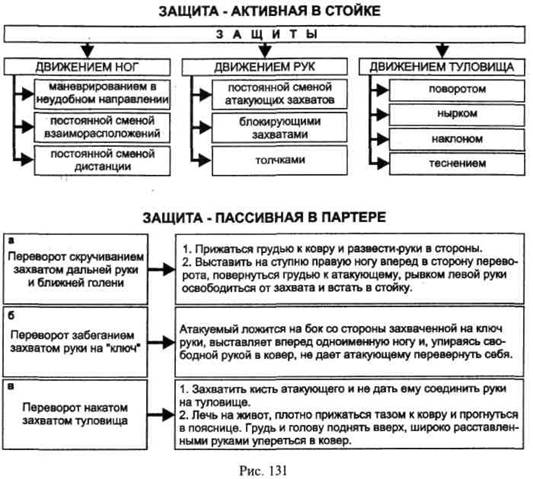

Здесь нами рассматривается содержание активной защиты в стойке (рис. 131). Обучение пассивной защите в партере предлагается в программе для детско-юношеских спортивных школ (1977 г.), поэтому данную тему мы не будем рассматривать. Кроме того, в учебнике «Спортивная борьба» [37] этот вопрос описан достаточно хорошо.

Скажем только, что пассивная защита — это прием, направленный на предотвращение атаки или ее дезорганизации за счет активного использования частей своего тела. Так, при пассивной защите в стойке предотвращается выполнение приемов атаки за счет разрыва дистанции, сковывающих захватов, упора руками, головой, зацепов, обвивов и т. д. Обороняющийся борец не владеет инициативой и не имеет преимуществ в развитии ситуации.

Активная защита — прием, включающий операции, направленные на отражение атаки соперника и на создание удобной ситуации для проведения контратаки.

На рис. 131 приведена примерная структура обучения активной защите базовой техники. Она состоит из трех крупных блоков: движений ногами, движений руками и движений туловищем. Каждая из них имеет вспомогательные элементы, а те, в свою очередь, подвспомогательные. Так, используя защиту движением ног, за счет маневрирования в неудобном направлении шагом вправо или шагом влево, борец нейтрализует атакующие действия соперника. Того же результата можно добиться, постоянно изменяя взаимное расположение ног (за счет правосторонней или левосторонней стойки) или дистанцию. Тем самым борец создает благоприятные условия для незамедлительного проведения контрприема и добивается преимущества. Такой же принцип защитных движений руками: постоянная смена атакующих захватов с использованием захвата руки двумя руками, или захвата руки из-под плеча, или захвата рук (за локти)^снизу в сочетании с блокирующими захватами (упором, хватом, обхватами), и одновременными толчками (левой или правой) рукой позволяет отражать атаки соперника и создавать удобную ситуацию для проведения контратаки.

Варьирование элементов защиты движением ногами и руками позволяет эффективно использовать элементы защиты движением туловища. Например, маневрированием в неудобном направлении — шагом право, захватом руки из-под плеча — борец может осуществлять повороты влево, провести защиту нырком влево или наклоном стоя на месте или оказывать непрерывно теснение — грудь к груди.

Такой подход в обучении стимулирует активность юных борцов и моделирует соревнования в тренировочном процессе с самого раннего возраста.

Итак, в ходе обучения мы решаем две взаимообусловленные задачи:

а) умение разрушать или предотвращать нападение соперника в начале атаки;

б) умение использовать выгодные ситуации для продолжения атаки.

Изучение тактики защиты, которая направлена на дезорганизацию деятельности соперника, и создает реальные предпосылки для контратак, требует последовательности в обучении по принципу «от простого к сложному». Однако применение такой тактики оправдано лишь при высоких показателях двигательной реакции и скоростно-силовых возможностей у юного борца.

5.5.2. Контрприемы

Известно, что контрприемы в спортивной борьбе относятся к разделу технико-тактического мастерства. Они выполняются в стойке и партере. Контрприемы позволяют борцу обострять схватку и выигрышно выходить из различных критических ситуаций, требуют высокой координации и быстроты движений. Наиболее часто при проведении контрприемов применяются специфические операции, связанные с использованием только одного приема или группы приемов. Известный профессиональный борец и тренер [34] утверждал, что «вовремя ответить приемом на прием много значит: можно дать противнику захват, но не верный и, когда противник будет проводить прием, легко опрокинуть его или добиться преимущества». Часто контрприем может трансформироваться в отдельное самостоятельное боевое действие, имеющее различную тактическую направленность, а именно — сочетание сковывания, вызова и опережения.

С помощью контрприемов борец очень часто добивается победы на туше. Иногда возникают благоприятные условия для проведения контратаки без подготовки за счет опережения атакующих действий соперника. По нашему мнению, опережающие действия выполняются благодаря предугадыванию атаки, оптимальному использованию расположения частей тела атакующего, его инерции и направления развиваемых усилий или потери равновесия, т. е. благодаря особой быстроте реакции и высокому оперативно-тактическому мышлению.

Исследования [33] технико-тактической подготовленности борцов высокой квалификации показали, что в 531 схватке ими выполнен 2731 прием, из них 2,6%) —в стойке и ,8%)

в партере. Пропорциональное соотношение выполненных приемов в стойке таково: 34,06% — сбивания с различными захватами; 29,71% — различные варианты бросков и контрприемов; 16,19% — переводы. Среди приемов, закончившихся победой на туше, первое место занимают различные броски и контрприемы. Исследования явно демонстрируют высокую результативность контрприемов и повышение их значимости для последовательного изучения.

По мнению [16], при необходимости с контрприемами можно знакомиться и раньше, чем с приемами защиты, но тогда их изучение строят так, чтобы атакующий борец сначала несколько задерживался в положении атаки и этим создавал благоприятные условия для выполнения контрприемов. Более конкретно по данному вопросу выразился [22]. Он считает, что в 1-й год обучения, после того как занимающиеся овладели приемом, нужно изучать и контрприемы, а не защиту, поскольку в контрприеме сочетаются элементы защиты и нападения.

На основе всех этих данных [25] провел эксперимент по разработанной им методике обучения атакующим и контратакующим действиям. Результаты исследования показали, что борцы экспериментальной группы по сравнению с контрольной были лучше подготовлены к проведению различных действий и имели больше чистых побед над борцами контрольной группы за счет более качественного применения атак и контратак и большего их количества. Автор утверждает, что данная последовательность обучения способствует повышению динамичности, техничности и агрессивности стиля ведения борьбы в разных условиях.

Контратака может применяться и в сочетании с защитами. Борец использует активную защиту как средство разрушения атаки соперника и на этом фоне создает предпосылку к выполнению контрприема.

Значимость этих приемов отражена в ряде научных работ. Так, [18] описал несколько способов выполнения контратак и предварительных защит. В работах J. Hatta [53], S. Sasahara [52] большое внимание уделяется их сочетанию. По мнению авторов, основными качествами, которыми должен обладать борец для реализации этих приемов, являются быстрота и координация движений. Значимость и влияние двигательных качеств на формирование контратакующей техники были подтверждены и др. [23]. Они провели исследование методом опроса 135 ведущих отечественных и зарубежных тренеров, а также спортсменов. На основании мнения большинства опрошенных (86%) установлено, что из исследуемых физических качеств наибольшую ценность при выполнении контратакующих действий представляют:

быстрота и скорость двигательной реакции —74%;

скоростная выносливость —78,3%;

ловкость — 78%;

активная гибкость —69,6%.

На основе этих данных и результатов анализа соревновательной деятельности борцов вольного стиля авторы определили значимость различных групп контрприемов при попытке захвата ног(и):

1-е место — контрприемы при захвате ноги (голова изнутри) — 26,7%;

2-е место — контрприемы при захвате ноги (голова снаружи) — 24,1%;

3-е место — контрприемы при захвате ног — 19,5%;

4-е место — контрприемы при попытке захвата ног (при сближении, голова снаружи) —14,5%;

5-е место — защита от проходов в ноги — 13,5%.

Как уже было сказано, контрприем — это сложное технико-тактическое действие. И динамика, и красота, и зрелищность современной борьбы в значительной степени зависят от контратак. Без них борьба выглядела бы, с одной стороны, разорванной на редкие и изолированные эпизоды атак, а с другой — была бы лишена внезапности и чувства опасности.

Яркий след в истории вольной борьбы оставили прославленные мастера ковра: М. Цалкаламанидзе, Г. Схиртладзе, Д. Цимакуридзе, Б. Гуревич, В. Синявский, В. Балавадзе, А. Алиев, А. Медведь, А. Иваницкий, И. Ярыгин, Л. Тедиашвили, Р. Дмитриев, С. Андиев, братья А. и С. Белоглазовы, А. Фадзаев. Они в совершенстве владели приемами контратаки, направленными на рациональную организацию взаимодействия внешних и внутренних сил (активных, реактивных, инерционных), тем самым лишая своих соперников возможности активно действовать; они осуществляли взаимодействие с целью эффективного Использования контрприема для достижения победы. Контрприемы имеют такие же свойства и функции, как и приемы атаки. Они подразделяются на подготовительные (освоенные) и ситуативные, на выполняемые в стойке и партере.

Подготовительные (освоенные) контрприемы строятся на тех базовых приемах атаки, которые борец освоил в стойке и партере в процессе подготовки. Реализация подготовительных контрприемов осуществляется по заранее отработанным программам.

Ситуативные контрприемы — это импровизированные приемы атаки, основанные на мышечной чувствительности спортсмена; это отдельные операции или их совокупность, направленные на использование определенных ситуаций, складывающихся в ходе поединка.

Выделим наиболее важные ситуации, разделив их на благоприятные и неблагоприятные. При благоприятных (для атакуемого) ситуациях атакующий сам оказывается в затруднительном положении, а при неблагоприятных — в аналогичное положение попадает атакуемый. К благоприятным ситуациям можно отнести: замешательство атакующего, потерю равновесия и т. д., т. е. то, что приводит атакующие действия к неполноценности; к неблагоприятным—условия, которые создал атакующий своему сопернику.

Оказавшись в экстремальных условиях, т. е. в условиях лимита времени и действий, атакуемый борец интуитивно может осуществить такой прием, которого раньше в его арсенале не было (но он мог увидеть этот прием в исполнении других борцов).

Таким образом, подготовительные контрприемы осваиваются целенаправленно в процессе обучения, а ситуативные воспроизводятся интуитивно и поэтому непредсказуемы.

5.5.3. Комбинации

Часто тренеры считают, что комбинация — это сложное технико-тактическое действие, состоящее из двух атак. Причем завершающая атака, по их мнению, является коронной. Ошибка такого мнения заключается в том, что комбинация ничем не отличается от атакующего действия, которое начинается с угрозы атакой. В том-то и дело, что комбинация всегда должна начинаться с коронной атаки. Противник только при реальной угрозе быть опрокинутым защищается в полную силу и тем самым создает ситуацию для проведения другой необходимой атаки. Отсюда вытекает важный вывод: основой комбинационной борьбы являются коронные атакующие действия, без них о комбинациях в полном смысле слова говорить не приходится.

Таким образом, основу базовой подготовки составляют знания, умения и навыки отдельных операций, их устойчивых совокупностей и целостные действия, осваиваемые начинающим борцом в изложенной логике и последовательности. Содержание программы будет представлено в следующем разделе.

Глава 6

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ ГРУПП НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Многолетняя тренировка охватывает длительный период становления борца от новичка до мастера спорта международного класса. Этот период составляет 5-12 лет. При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса необходимо ориентироваться на оптимальные сроки достижения наивысших спортивных результатов. Как правило, способные юные борцы достигают первых больших успехов через 6-8 лет (выполнение норматива мастера спорта), а высших достижений — через 9-10 лет специализированной подготовки. Знание тренером особенностей развития детского организма во многом предопределяет спортивный рост и достижение наивысших результатов. Основными и обязательными темами для изучения являются: возрастные особенности детей и подростков; основные методические положения многолетней подготовки; этапы подготовки и их взаимосвязь с годами обучения; преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения с учетом возрастных периодов развития физических качеств у юных борцов; наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы в ДЮСШ по вольной борьбе на этапе начальной подготовки.

6.1. Краткая характеристика возрастных особенностей детей и подростков

В настоящее время наметилась тенденция к омоложению членов сборной команды страны по вольной борьбе. Это привело к постепенному снижению возраста, в котором начинают заниматься борьбой. Специалисты считают, что занятия с раннего возраста предопределяют дальнейшие спортивные успехи на мировой арене. Это связывают с возрастными особенностями детей и подростков.

Высокий уровень тканевого обмена у детей 10-11 лет, обусловленный эффективной деятельностью сердца, является предпосылкой для хорошего приспособления их к нагрузкам, требующим общей выносливости. В силу анатомо-физиологических особенностей развития организма у детей 10-11 лет относительно высок уровень аэробной производительности, что и позволяет использовать в большом объеме физические нагрузки аэробного характера. Анализ литературных источников показывает, что после 11-12 лет сравнительно быстро развиваются органы и системы организма, высшая нервная деятельность достигает достаточной степени развития. При этом отмечаются повышенная реактивность, возбудимость нервной системы, что является предпосылкой к лучшему и быстрому формированию двигательных навыков и овладению техникой движений со сложной координацией. В связи с прогрессивным функциональным развитием коры головного мозга функция зрительного, вестибулярного и других анализаторов достигает высокого уровня развития. В 13-14 лет у мальчиков происходят относительное замедление роста тела в длину и некоторое увеличение веса тела. Это период полового созревания. Специальные исследования, проведенные по данной проблеме, показывают, что среди детей и подростков, рано выполняющих нормативы I спортивного разряда, — мастера спорта, более половины имеют признаки ускоренного полового созревания. В числе спортсменов, выполнивших нормативы мастера спорта международного класса, акселератов уже менее 20%. Высшие достижения довольно часто показывают спортсмены с поздним развитием и крайне редко — с ранним.

Процесс многолетней тренировки осуществляется на основе следующих методических положений:

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков и юношей;

2) неуклонный рост объема средств общей физической подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП), соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;

3) непрерывное овладение основами базовых действий;

4) неукоснительное соблюдение принципа постепенности в применении тренировочных и соревновательных нагрузок;

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок с учетом периодов полового созревания;

6) одновременное развитие физических качеств спортсмена на всех этапах многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды.

6.2. Этапы подготовки и их взаимосвязь с годами обучения

Многолетняя подготовка спортсменов всех возрастов рассматривается как единый педагогический процесс. Поэтому этапы подготовки сочетаются с годами обучения следующим образом:

Этап базовой подготовки и углубленного совершенствования: Группы начальной подготовки (3 года)

Этап начальной спортивной специализации: 1—2-й год обучения в учебно-тренировочных группах

Этап углубленной тренировки: 3—4-й год обучения в учебно-тренировочных группах

Периоды подготовки распределяются по годам обучения в группах начальной подготовки:

I год обучения:

1-й период | Этап комплектования учебно-тренировочной группы (2 месяца) |

2-й период | Ознакомление с основными элементами и базовыми действиями (3 месяца) |

3-й период | Этап базовой подготовки с включением каникул (6 месяцев) |

4-й период | Этап самостоятельной подготовки — (август). |

Для II года обучения выделяются 5 периодов подготовки (, , [17]), соответствующих режиму основной учебной деятельности школьников.

1-й период — подготовительный | Подготовка к участию в соревнованиях следующего периода (сентябрь—февраль) |

2-й период — соревновательный | Участие в классификационных соревнованиях (март—апрель) |

3-й период — подготовительный | Подготовка к большим нагрузкам следующего периода (апрель—май) |

4-й период — базовый (или каникулярный) | Тренировка в условиях выездных спортивных лагерей — подготовка к следующему учебному году (июнь—июль) |

5-й период — индивидуальный | Самостоятельная работа (по заданию тренера) по видам подготовки (август) |

В III год обучения построение годичной тренировки на основе макроцикла может быть одноцикловым, двухцикловым, трехцикловым. В каждом макроцикле выделяются 3 периода — подготовительный, соревновательный и переходный, которые составляют основу построения годичного цикла. В подготовительном периоде закладывается прочная функциональная база для успешной подготовки и участия в соревнованиях, обеспечивается становление различных сторон подготовленности. Этот период делится на 2 этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный. В соревновательном периоде происходит дальнейшее формирование различных сторон подготовленности, обеспечивается интегральная подготовка, осуществляются непосредственная подготовка к соревнованиям и участие в них. Переходный период направлен на восстановление физического и психического потенциала борцов после тренировочных и соревновательных нагрузок предыдущих периодов, осуществление мероприятий, связанных с подготовкой к очередному макроциклу.

На начальном этапе подготовки наиболее продолжительным является подготовительный период, тогда как соревновательный период не очень продолжителен и нечетко выражен.

На этапах многолетней подготовки большое место отводится отбору. В отборе можно выделить 3 основных ступени: предварительная, промежуточная и заключительная. На каждой из них решается своя задача: на предварительной — определение целесообразности выбора ребенком занятий вольной борьбой с учетом его морфофункциональных данных и психических особенностей; на промежуточной —выявление у занимающихся способности к эффективному совершенствованию двигательных умений в процессе тренировки; на заключительной — выявление у спортсменов возможностей к достижению результатов международного класса.

6.3. Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения с учетом возрастных периодов развития физических качеств у юных борцов

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения определяется с учетом возрастных периодов развития физических качеств у юных борцов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания качества, которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и силы, т. е. тех качеств, которые имеют разные физиологические механизмы. По данным лаборатории обмена веществ и энергии НИИ возрастной физиологии детей и подростков АПН СССР, оптимальным периодом для развития аэробных возможностей организма у мальчиков групп начальной подготовки является возраст от 8 до 10 лет; а для развития анаэробно-гликолитических механизмов — возраст 11-13 лет.

По вопросу, каковы же конкретные сроки сенситивных фаз развития того или иного физического качества, у специалистов нет единства мнений. Тем не менее, основываясь на обобщении научных материалов, можно выделить их примерные возрастные границы (табл. 7).

Таблица 7

ПРИМЕРНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

Морфофункциональные показатели и физические качества | Возраст (лет) | ||||||

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

Рост | + | + | |||||

Вес | + | + | |||||

Сила | + | ||||||

Быстрота | + | + | + | ||||

Скоростно-силовые качества | + | + | + | + | + | ||

Выносливость (аэробные возможности) | + | + | |||||

Выносливость (анаэробные возможности) | + | + | + | ||||

Гибкость | + | + | + | + | |||

Координационные способности | + | + | + | + | + | ||

Равновесие | + | + | + | + | + | + |

6.4. Урок как основная форма занятий, наполняемость учебных групп

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |