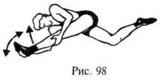

16. Растягивание мышц-разгибателей бедра, мышц отводящих бедро, сгибателей голени и стопы.

Лежа на правом боку. Прямую левую ногу поднять вперед, правая полусогнута, и, взявшись за голень, постепенно приближать ее к голове, кратковременно напрягая и расслабляя мышцы стопы, до ощущения растянутых мышц задней поверхности бедра. Удерживать эту позу 20—25 с, затем вернуться в исходное положение. То же, сменив положение ног. Повторить по 6—8 раз с отдыхом между повторениями (рис. 98).

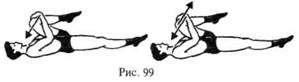

17. Растягивание мышц, отводящих бедро, и мышц-разгибателей бедра.

Лежа на спине. Медленно подтянуть руками колено к груди. Дыхание спокойное. Удерживать эту позу 20—30 с, затем, отдохнув 6—8 с, выполнить то же упражнение, но оказывая давление коленом на ладонь. То же —другой ногой. Повторить по 4—6 раз с отдыхом 10—15 с между повторениями (рис. 99).

Упражнения с партнером

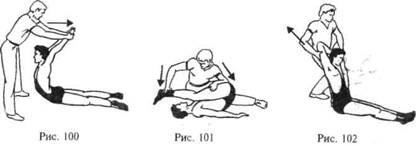

1. Растягивание мышц пояса верхних конечностей, мышц-сгибателей плеча, больших грудных мышц, мышц передней стенки живота и других мышц-сгибателей туловища.

Лежа на животе, руки в стороны-вверх. Партнер поднимает за руки туловище спортсмена (положение рук можно изменять) до появления болевых ощущений в крестцовой области. Удерживать позу 20—30 с. Повторить 4—6 раз с отдыхом 6—10 с между повторениями (рис. 100).

2. Растягивание мышц-разгибателей спины, ягодичных мышц, разгибателей бедра и сгибателей голени.

Лежа на спине, ноги вверх. Партнер, нажимая на область ахиллова сухожилия и бедра спортсмена, сгибает ноги в тазобедренных суставах до появления болевых ощущений в мышцах задней поверхности бедра и спины. Удерживать позу 30 с. Повторить 4—6 раз с отдыхом 10—15 с между повторениями (рис. 101).

3. Растягивание мышц-сгибателей плеча и грудных мышц.

Сидя или сидя скрестив ноги с опорой спиной о бедро партнера, пальцы рук сцеплены на затылке. Партнер оттягивает локти и плечи спортсмена назад-вверх до появления чувства растянутости мышц. Удерживать позу 10—20 с. Повторить 4—6 раз с отдыхом 15—20 с между повторениями (рис. 102).

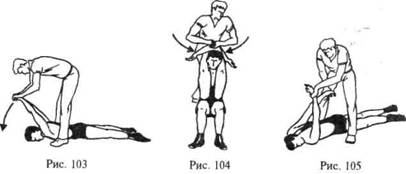

4. Растягивание больших грудных мышц, мышц-сгибателей плеча.

Лежа на животе, соединив руки за спиной. Партнер поднимает руки спортсмена, стараясь провести их как можно дальше вверх (захват должен быть очень надежным, в противном случае возникает опасность травмы) до ощущения растянутости мышц. Удерживать позу 10—20 с. Повторить 6—8 раз с отдыхом 10—20 с между повторениями (рис. 103).

5. Растягивание грудных мышц, разгибателей плеча, широчайших мышц спины.

Сидя или сидя скрестив ноги с опорой о бедро партнера, руки согнуты за головой. Партнер перекрещивает руки спортсмена (при хорошей гибкости локти удается завести один за другой). Удерживать позу 10—20 с. Повторить 6—8 раз с отдыхом (встряхнуть руками) между повторениями (рис. 104).

6. Растягивание мышц пояса верхних конечностей, грудных мышц и разгибателей плеча.

Лежа на животе. Партнер заводит прямые руки спортсмена за спину скрестно (между руками и спиной образуется угол примерно в 90°). Удерживать позу 10—20 с. Повторить 6—8 раз с отдыхом между повторениями 10—20 с. Можно усилить воздействие на мышцы, если спортсмен будет оказывать сопротивление (рис. 105).

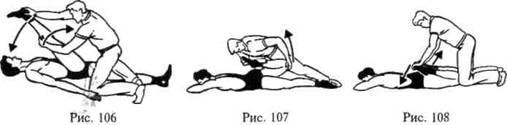

7. Растягивание мышц-разгибателей бедра, сгибателей голени и стопы.

Лежа на спине, одна нога вверх. Партнер, фиксируя коленом другую ногу спортсмена, надавливает руками на пятку и коленный сустав поднятой ноги и приближает ее к туловищу до ощущения растянутости мышц. Удерживать позу 20—25 с. То же, сменив положение ног. Повторить по 3—4 раза с отдыхом 10—15 с между повторениями (рис. 106). Воздействие на мышцы-разгибатели бедра усилится, если спортсмен будет оказывать сопротивление (давить пяткой в ладонь партнера) в течение 6 с. Затем следует расслабить мышцы ноги (партнер в это время подводит ногу еще ближе к телу спортсмена).

8. Растягивание мышц-сгибателей бедра, разгибателей голени и стопы.

Лежа на животе. Партнер одной рукой прижимает пятку согнутой в коленном суставе ноги спортсмена к ягодице, а другой поднимает ногу за коленный сустав вверх (не допуская сильного прогиба в пояснице) до ощущения растянутости мышц. Удерживать позу 20—30 с. Повторить по 6—8 раз каждой ногой с отдыхом 5—10 с между повторениями (рис. 107).

9. Растягивание мышц-сгибателей бедра, разгибателей голени и стопы.

Лежа на животе. Партнер прижимает пятки согнутых ног спортсмена к ягодицам, опираясь ладонями о тыльную сторону стопы. Удерживать позу 20—30 с. Повторить 8—10 раз с отдыхом 10—15 с между повторениями (рис. 108).

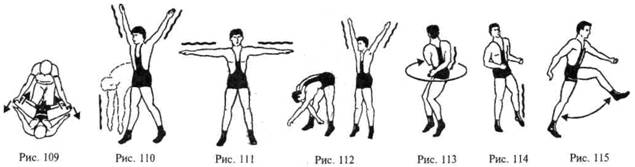

10. Растягивание мышц, приводящих бедро.

Лежа на спине, согнув ноги. Партнер фиксирует ногами близко подтянутые к телу ступни спортсмена, затем осторожно и постепенно надавливает на разведенные колени до появления болевых ощущений. Удерживать позу 20—30 с. Повторить 6—8 раз с отдыхом 10 с между повторениями (рис. 109). Воздействие на мышцы можно усилить при сопротивлении спортсмена давлению.

4.10. Упражнения на расслабление

Стоя, ноги врозь, руки вверх. Встряхивание рук, опуская их, без наклона и с наклоном туловища вперед (рис. 110).

Стоя, ноги врозь. Встряхивание рук, отведенных в стороны (рис. 111).

Стоя, ноги врозь, руки вверх. Поочередное расслабление мышц рук, сгибая их в лучезапястных, локтевых и плечевых суставах, с наклоном вперед (рис. 112).

Стоя, ноги врозь, руки вверх, кисти соединены. Наклоны вперед с резким опусканием рук («колка дров»).

Стоя. Повороты влево-вправо с расслабленными движениями рук (захлестыванием) назад (рис. 113).

Стоя. Перенос тяжести тела с одной ноги на другую, расслабляя свободную ногу (рис. 114).

Стоя. Махи расслабленной ногой вперед-назад, встряхивание (рис. 115).

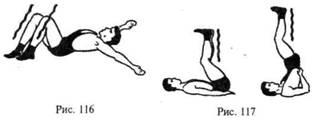

Лежа на спине. Встряхивание ног, согнутых в коленях (рис. 116).

Лежа на спине, ноги вверх или в стойке на лопатках. Встряхивание ног (рис. 117).

Стоя. Партнер поочередно встряхивает руки спортсмена, держа за кисть в горизонтальном положении, или у локтевого сустава в вертикальном положении (рис. 118).

Лежа на спине, руки в стороны. Расслабиться.

Лежа на спине. Партнер встряхивает ногу спортсмена, приподняв ее и удерживая ее за голеностопный сустав (рис. 119).

В ходьбе или беге трусцой поднять расслабленные руки (глубокий вздох) и свободно уронить (полный выдох), потряхивание, полностью расслабляя мышцы рук и пояса верхних конечностей.

Глава 5.

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ

Как отмечалось в гл. 2, камнем преткновения в понимании сущности спортивной борьбы является объединение понятий «техническая подготовка» и «тактическая подготовка» без четких определений понятий «техника» и «тактика» в более сложное понятие «технико-тактическая подготовка». В связи с этим считаем необходимым более подробно остановиться на том, что мы понимаем под «техникой» и «тактикой», и объяснить, почему в спортивной борьбе процесс обучения этим сторонам мастерства протекает параллельно.

Техническая подготовка является основой мастерства борца. Без навыков выполнения достаточного арсенала отдельных операций (перемещений, захватов, рывков, тычков, упоров, швунгов и т. п.) и их устойчивых совокупностей (приемов атаки, защиты, контратаки, выведений из равновесия, угроз и других отвлечений соперника) нельзя стать спортсменом высокой квалификации. Под техникой спортивной борьбы, как было сказано в разделе 2.2.2, мы понимаем все способы реализации отдельных операций и их совокупностей, разрешенные правилами соревнований и позволяющие активно воздействовать на соперника для достижения победы в схватке. Техника борьбы включает операции в стойке и партере, которые должны быть освоены до автоматизма, поскольку борьба быстротечна и соперник не позволяет особенно раздумывать.

В то же время каждая операция и устойчивые совокупности операций могут, в зависимости от складывающейся ситуации, иметь различный смысл. Приведем несколько примеров. В одном случае элементарный толчок соперника—это операция, направленная на выяснение того, как будет реагировать соперник, каковы его намерения, т. е. проводимая с целью разведки. В другом случае толчок выполняют, чтобы вывести соперника из равновесия, т. е. для проведения атаки. В третьем — для защиты, чтобы не подпустить соперника к себе. Одним словом, каждая операция, кроме технической сути (выполнение ее доведено до автоматизма), имеет и тактическую окраску (смысл). То же самое можно сказать и об устойчивых совокупностях операций. Например, приемы атаки, защиты и т. п. могут иметь как прямой, так и отвлекающий смысл. Более того, приемы атаки (броски, переводы, сваливания, перевороты и т. п.) в поединке с достаточно опытным соперником вообще нельзя провести, если не сопроводить их способами тактической подготовкой, причем не одной, а несколькими в зависимости от особенностей соперника. Только в этом случае прием становится полноценным технико-тактическим действием. Все это неукоснительно требует от тренера при обучении учеников каждой операции не только уделять внимание ее закреплению, доведению до автоматизма, но и подробно останавливаться на тактическом смысле.

Общеизвестными являются методы формирования двигательного навыка в стандартных условиях, так как именно в таких условиях проводились исследования по изучению навыка как в физиологии, так и в теории спорта. Эти исследования опираются на теорию об условных рефлексах. Двигательный навык возникает в результате многократных повторений двигательных операций и их совокупностей. В этой связи основной задачей тренера является эффективная организация повторений с максимально возможным участием мышления спортсмена, т. е. успешная реализация одного из основополагающих дидактических принципов физического воспитания и спортивной тренировки — принципа сознательности и активности обучающихся. В соответствии с этим принципом обучение строится на сознательном отношении спортсмена к процессу освоения техники борьбы, убежденности в обязательности точного выполнения предлагаемой тренером учебно-тренировочной работы, а также предельной заинтересованности в совершенном овладении технико-тактическими действиями.

Применение борцом техники в условиях соревнований проходит на фоне постоянного конфликтного взаимодействия с соперником. Именно наличие конфликтного взаимодействия придает определенные особенности технической подготовке борца, которые заключаются, во-первых, в необходимости: освоения операций и их совокупностей не в стандартных, а в вариативных условиях; во-вторых, в параллельном и одновременном с изучением технических приемов усвоении тактики их применения. По-существу, речь идет о формировании навыков проведения атак, контратак, защит и т. п. не в облегченных условиях, а в «боевых».

Рассмотрим начальный этап формирования у борцов «боевого» арсенала на примере атакующих действий, поскольку эффективная атака является стержнем успешной борьбы. Начальным и весьма ответственным этапом формирования навыка конкретного атакующего действия является создание целостного представления о нем. При этом спортсмен, что чрезвычайно важно, наряду со зрительными представлениями о двигательной структуре действия, сведениями о его пространственных, динамических и других параметрах получает и первую информацию о тактической сущности изучаемого приема, а также о возможностях его последующего применения в соревновательных условиях. Таким образом, создаются предпосылки для сознательного и активного отношения борца к формированию прочного двигательного умения. В процессе многократного повторения атакующего действия в вариативных условиях сложившаяся программа и соответствующие механизмы организации движений получают дальнейшее качественное развитие — они усложняются, оттачиваются и автоматизируются. В свою очередь, это позволяет борцу при реализации действия акцентировать внимание преимущественно на его смысловой структуре. Тем самым при формировании двигательного навыка создаются реальные возможности для практического освоения тактических вариантов применения, допустим, броска, в моделируемых ситуациях единоборства, что обеспечивает успешное решение главной педагогической задачи технико-тактической подготовки борца — трансформацию приема в действие, а последнего — в спортивные достижения.

Как мы уже отмечали, в спортивной борьбе отчетливо видна тенденция к расширению и усложнению технического арсенала спортсменов, которая сохраняется благодаря: во-первых, находкам новых эффективных операций и действий выдающимися борцами и тренерами; и во-вторых, созданию все более сложных атакующих комбинаций. Так, анализ международных соревнований по вольной борьбе показывает, что использование новых эффективных технико-тактических действий и их комбинаций ведущими борцами в схватках является неожиданностью для их соперников, а значит, говорит о том, что спортсмены и тренеры постоянно находятся в поиске новых форм и вариантов техники и тактики борьбы. Такой борец становится загадкой для соперников, которым очень трудно приспособиться к нему. Наглядным примером могут служить наши мастера ковра А. Фадзаев, С. Белоглазов, Б. Сайтиев. На протяжении многих лет они успешно выступают на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, постоянно совершенствуя технику и тактику борьбы. Это говорит об их высоком спортивном мастерстве, которое высоко оценила ФИЛА. В 1986 г. ФИЛА впервые определила лучшего борца года в мире, присудив специальный приз «Золотая борцовка» А. Фадзаеву. В 1987 г. обладателем этого приза стал С. Белоглазов. К такому успеху привели активное содружество борцов, тренеров , -ашвили, АА. Белоглазова, , и комплексной научной группы.

Расширение и усложнение технического арсенала борцов ставит перед тренерами и другими специалистами ряд проблем по организации и управлению технико-тактической подготовкой спортсменов. Суть этих проблем заключается в том, что необходимость освоения борцами все большего арсенала действий и операций требует конкретных ответов на вопросы:

1) как организовать и в какой последовательности проводить их изучение?

2) как управлять и контролировать их освоение?

Не является секретом, что технико-тактическое совершенствование — это процесс овладения комплексом взаимосвязанных элементов, каждый из которых должен быть доведен до высокой степени автоматизма. Чем большим числом этих элементов владеет борец, тем выше его потенциальные возможности. При этом взаимосвязь элементов во всех случаях должна быть прочной, гибкой и надежной. Только тогда спортсмен сможет с легкостью переходить от одного варианта техники к другому, своевременно реагируя на действия соперника. Однако на эту взаимосвязь на практике обращают мало внимания, и вопрос пока состоит в том, как научить борца самым техническим элементам (приемам, контрприемам и защитам), а не самостоятельному осмысливанию и целенаправленному подбору их в своем техническом арсенале.

5.1. Издержки современной подготовки

Техника и тактика в вольной борьбе исключительно многообразны, причем многообразие их постоянно растет. Развитие техники и тактики борьбы обусловлено, с одной стороны, неослабевающей спортивной конкуренцией на международной арене, а с другой — изменением правил соревнований. При этом, как справедливо считают ведущие специалисты по спортивной борьбе, техника в сочетании с тактикой является основой спортивного мастерства борца, тогда как остальные стороны подготовки играют вспомогательную роль по отношению к этому результирующему компоненту деятельности. Таким образом, можно выделить непреходящую проблему, стоящую перед теорией и практикой спортивной борьбы, а именно: совершенствование технико-тактической подготовки спортсменов.

Для того чтобы определить пути дальнейшего совершенствования технико-тактической подготовки борцов, выделим основные недостатки этого процесса в настоящее время.

Самый большой изъян в подготовке борцов, на наш взгляд, заключается в том, что их обучают приемам борьбы, а не самому ведению борьбы с соперником. Безусловно, прием является результирующей частью действий борца в поединке, но для его эффективного выполнения борец должен уметь провести соответствующую подготовку при постоянном противоборстве соперника. Анализ соревновательной деятельности борцов вольного стиля позволяет говорить о том, что на выполнение конкретных приемов в схватке приходится только 7—9% времени, а остальное время расходуется на подготовку выполнения приема, т. е. на борьбу за захват, на маневрирование и единоборство, на создание необходимой ситуации для начала атаки, на ложные действия, позволяющие ввести соперника в заблуждение об истинных намерениях по проведению того или иного приема, защитных действий и т. д. В этой связи большое значение приобретают способы тактической подготовки. Как показали педагогические наблюдения, на практике ей не уделяется должного внимания. В то же время, как мы уже отмечали, эффективность и надежность проведения приема находятся в прямой зависимости от тактических умений борцов.

Другим существенным недостатком технико-тактической подготовки спортсменов является неправильная последовательность изучения техники борьбы, нарушение дидактических принципов обучения: «от известного к неизвестному», «от простого к сложному». Суть недостатка заключается в следующем. Обучение технике на этапе начальной подготовки (согласно действующей программе) предусматривает одновременное овладение приемом, защитой и контрприемом, т. е., осваивая прием, борец должен овладеть защитой и контрприемом от этого приема. Но такая последовательность изучения атакующих и защитных действий, как отмечают многие ведущие специалисты по спортивной борьбе, не позволяет сформировать прочные двигательные навыки. Чтобы пояснить нашу мысль, представим себе, что мы строим здание (учимся атаковать) и тут же, не достроив его, начинаем разрушать фундамент этого здания (учимся разрушать атаки). Именно поэтому у подавляющего большинства борцов нет, как говорится, «школы», т. е. не поставлено выполнение «классических» приемов вольной борьбы.

Следующим существенным недостатком технико-тактической подготовки является бессистемность ее начального этапа. Большинство тренеров страны работают, как показывают результаты наблюдений, на основе своего опыта, произвольно определяя содержание изучаемого материала. На наш взгляд, такой подход привел к обеднению технического арсенала борцов, в частности, они мало используют в соревновательных схватках приемы с действием ног. Бессистемность формирования технического арсенала проявляется и в том, что отдельные тренеры прибегают при обучении к копированию техники высококвалифицированных борцов, не учитывая индивидуальных особенностей своих учеников, не сопоставляя их подготовленность с уровнем подготовленности ведущих мастеров. Некоторые тренеры стремятся (и на это нацеливает программа по борьбе) научить спортсменов выполнять основные приемы и действия из всех классификационных групп, при этом не оценивая степень их значимости. Нередко встречаются тренеры, уделяющие основное внимание тем приемам, которым они могут лучше научить и которые считают наиболее эффективными; тем самым они нарушают дидактический принцип последовательности обучения. Известно, что построение учебного процесса в соответствии с этим принципом должно обеспечивать положительный перенос двигательных навыков при изучении технико-тактических действий.

Для устранения указанных недостатков необходимо определить содержание базовой подготовки борцов вольного стиля.

5.2. Подготовка борцов по принципу формирования базовой системы знаний, умений и навыков

В области физической культуры и спорта термин «базовая» (подготовка, техника и т. д.) нашел свое широкое применение. Так, физическое воспитание школьников, как пишет [21], направлено на то, чтобы гарантировать необходимый каждому человеку базовый уровень физической и обшей дееспособности. Наиболее типичное определение данному термину относительно техники какого-либо вида спорта дает [32]. Он пишет, что «к базовым относятся движения и действия, составляющие основу технической оснащенности данного вида спорта, без которых невозможно активное ведение соревновательной борьбы с соблюдением существующих правил». В гимнастике выделяются базовые элементы техники. Это не одиночные двигательные действия или движения, а как бы «блоки» двигательных действий, имеющих параметрические характеристики, свойственные упражнениям определенной структурной группы. Иными словами, это серия движений, обладающих по своей структуре типовым сходством с большой группой гимнастических упражнений определенного вида.

Целесообразность изучения техники того или иного вида спорта на основе выделения и усвоения базовых действий у подавляющего большинства исследователей не вызывает сомнений. Подтверждением тому является работа [50], в которой автор, обращаясь к задаче рациональной перестройки учебных программ по акробатике, выдвигает как одну из актуальных проблему овладения двигательными навыками, органически входящими в структуру большинства акробатических упражнений. Он подчеркивает, что такое формирование двигательных навыков позволяет на основе немногого обучать многому.

По мнению [44], «под базовой техникой и тактикой следует понимать минимальный перечень обязательных движений из различных групп классификации, освоение которых обеспечивает формирование «школьной» техники и тактики и создает предпосылки быстрого разучивания любого нового движения из состава расширенной (всей остальной) техники и тактики борьбы».

[2] считает, что базовая техника — это совокупность базовых приемов различных групп. Под базовыми приемами они понимают такие варианты приемов, которые отражают структуру своих групп, являются простыми в обучении и на основе которых в дальнейшем осваиваются другие варианты приемов.

Разногласия по поводу «базовой техники» в спортивной борьбе возникают, на наш взгляд, ввиду того, что понятие «база» имеет различное значение, да и понятие «техника» неоднозначно.

Понятие «база» (от греч. basis) — основание, фундамент, основа.

Что должно выступать в спортивной борьбе в качестве материала, необходимого для построения базиса? Во-первых, тот арсенал технических средств, который накоплен в процессе исторического развития самой борьбы. Во-вторых, тот фактический «материал», который характеризует антропометрические, функциональные, нейрофизиологические и психологические особенности обучающегося.

В том случае, когда базис создан верно, тренер может ожидать, что через определенный период работы с учеником надстройкой явится высшая форма овладения спортивным мастерством — индивидуальность борца, интегральное проявление его врожденных и приобретенных достоинств.

5.3. Основы базовой подготовки

В накопленном арсенале борцовских операций и действий (т. е. технике и тактике) можно выделить четыре относительно устойчивые группы.

отдельные операции (элементы),

устойчивые совокупности операций (захваты, приемы и т. п.),

технико-тактические действия,

комбинации.

Мы уже говорили, что базовая техника должна обеспечить формирование в сознании обучаемого представлений об основных требованиях к организации движений с учетом смысла и условий решаемой двигательной задачи. В соответствии со смыслом двигательной задачи базовые действия структурируются в сознании обучаемого, превращаясь из предмета преподавания в предмет научения, определяясь как условия восприятия, формирования, запоминания, воспроизведения операций в их логической последовательности. Таким образом, овладеть базовой техникой и тактикой вольной борьбы — значит научиться правильно ставить перед собой цель и реализовать ее в последовательности обязательных операций и действий в их целостной динамике.

Раскроем содержание основных разделов базовой подготовки борца. Учитывая то, что отдельные операции и их устойчивые совокупности очень близки друг к другу, объединим их в один раздел.

5.3.1. Отдельные операции и их устойчивые совокупности. Основные положения борца

Основные положения борца — исходные операции, выполняемые им в начальный период соприкосновения с соперником. Поединок борцов происходит в постоянном взаимоконтакте. И именно он в значительной мере определяет положение борцов.

Стойка характеризуется тем, что борец касается ковра только ступнями. В положении партера он касается ковра не менее чем тремя точками. Взаимозахват борцов в стойке существенно влияет на высоту положения их туловища и особенности расположения ног относительно друг друга. По первому признаку различают высокую, среднюю и низкую стойки, по второму — правостороннюю, левостороннюю и фронтальную стойки (рис. 120).

В связи с тем, что правила соревнований поощряют активную деятельность борцов в схватке и наказывают за пассивные действия, по нашему мнению, есть необходимость на этапе начального обучения исключить овладение низкой и фронтальной стойками как малоэффективными способами проведения приема. Больше внимания следует уделять средней, высокой, левосторонней и правосторонней стойкам с использованием наиболее распространенных захватов, а в партере — высокой и низкой. При высоком партере борец, стоя на коленях, кистями рук опирается на ковер, а при низком — принимает положение упора лежа на животе. В зависимости от осуществляемого атакующим захвата, атакуемый принимает наиболее удобную позицию. Смена положения — с высокого партера на низкий и наоборот — позволяет борцу, во-первых, принять защитную позицию, т. е. дезорганизовать активные действия соперника; во-вторых, использовать его замешательство и провести контратаку. Принять защитную позицию — значит использовать активную или пассивную защиту в зависимости от создавшейся ситуации в партерной борьбе. В разделе «приемы борьбы» будет более детально рассказано о видах защиты, в частности о пассивной и активной защите.

Итак, в партерных поединках захваты атакующего существенно влияют на положение, принимаемое атакуемым борцом, а именно, на высоту его тела над ковром и положения частей тела, соприкасающихся с ковром.

5.3.2. Дистанции

Дистанция — это расстояние между борцами в схватке. Дистанция может быть ближней, средней и дальней (рис. 121). Дальняя дистанция характеризуется отсутствием захвата, на ближней и средней дистанциях обязателен взаимный захват. Причем на средней дистанции обоюдный захват осуществляется на расстоянии, не превышающем длины рук, а на ближней борцы в обоюдном захвате касаются друг друга туловищем.

Умение борца использовать дистанции для проведения атакующего, защитного и контратакующего действия позволяет, во-первых, навязать сопернику свой «стиль», или свою манеру, борьбы; во-вторых, контролировать действия соперника; в-третьих, создать ситуацию для начала атаки; в-четвертых, в экстремальных условиях принимать правильные решения по поводу защитных и контратакующих действий.

Правила соревнований обязывают борцов к контактному взаимодействию. Все время, отведенное на схватку, борцы должны находиться в постоянном конфликтном противоборстве. Естественно, в этих условиях правильное соблюдение дистанции и их сочетания может существенно повлиять на конечный результат схватки. Поэтому на этапе начального обучения, на наш взгляд, следует исключить проведение приемов с дальней дистанции. При таком подходе юные борцы быстрее научатся решать двигательные задачи в экстремальных условиях соревновательной деятельности.

5.3.3. Передвижения и направления маневрирования

Передвижение и маневрирование в схватке выполняются различными способами и в различных направлениях с целью создания наиболее выгодного положения по отношению к сопернику для успешного выполнения двигательной задачи. Эти действия могут выполняться вперед, назад, влево, вправо, прямо или по дуге.

5.3.4. Захваты

Захват — это операция (или устойчивая совокупность операций), позволяющая осуществить удержание какой-либо части тела соперника с целью дезорганизации его активности и проведения того или иного действий.

Захваты осуществляются одной или двумя руками. Использование различных захватов позволяет борцу замаскировать свои действия, дезориентировать соперника и тем самым овладеть инициативой на ковре, а в последующем создать удобную ситуацию для атаки.

Захваты можно разделить на 3 группы:

а) захваты для поддержания активности,

б) захваты как способ связи элементов техники и тактики,

в) захваты для реализации приема, атаки, защиты, контратаки.

На наш взгляд, такое подразделение позволяет более детально рассмотреть захваты. В учебных пособиях и научно-методической литературе не уделено должного внимания этой проблеме. Анализ соревновательной деятельности борцов говорит о том, что такой пробел в обучении отрицательно повлиял на овладение культурой движений в борьбе многими мастерами ковра. Отсюда решение данной проблемы является своевременным и актуальным.

Захваты для поддержания активности борца. В научно-методических и теоретических литературных источниках есть высказывания об атакующих захватах, но нигде не описывается конкретно, о каких именно атакующих захватах идет речь.

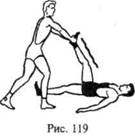

Во время схватки борцы часто выполняют различные захваты. Смена захватов не является произвольной, а зависит от определенной стратегической цели, задач технико-тактических действий в конкретной ситуации схватки. Нами выделены по результатам исследования 22 основных способа захвата (рис. 122). Они позволяют принять удобную позицию для атакующих действий (предупреждающие и разрушающие действия защиты), создать условия для проведения контрприемов, удержаний, сковываний, угрозы, маневрирования, для выведения из равновесия и др. Захваты можно подразделить на подготовительные (тактические) и защитные. Кроме этого, захваты решают смысловую задачу конкретного приема. Анализ соревновательной деятельности борцов показывает, что из всего многообразия захватов борцы наиболее часто используют только 6 (рис. 123), о преимуществе которых говорят результаты обработки статистического материала. Это:

1. Захват руки сбоку.

2. Захват рук снизу за локти.

3. Захват руки из-под плеча и запястья.

4. Захват шеи и плеча сверху.

5. Захват одной руки сверху и запястья другой руки.

6. Захват ноги двумя руками с упором головой в туловище.

Особенность этих захватов в том, что они являются «связью» между подготовительными операциями и атакой. Именно их мы называем атакующими захватами. Основные атакующие захваты в стойке характеризуются следующими признаками:

безопасностью,

прогнозированием действия соперника,

преимуществом атаки,

широтой применения возможных технико-тактических действий.

В соответствии с первым признаком борец, осуществляя один из шести атакующих захватов, ограничивает активные действия соперника. Блокированием части тела соперника практически на 50% из 100% борец лишает его возможности выполнять атакующие действия. С целью активизации соперник может осуществить активную защиту и после этого контратаковать. Своим действием борец создает, во-первых, безопаность для себя и, во-вторых, — дополнительную «нагрузку» сопернику при переходе к активным действиям.

Второй признак говорит о том, что, осуществив атакующий захват, борец может заранее программировать свои технические действия и прогнозировать защитные и контратакующие действия соперника. Знание ограниченности действий соперника позволяет борцу контролировать его и в нужный момент самому перейти к проведению атакующих действий.

Третий признак позволяет борцу с атакующего захвата проводить 8—9 различных действий, тогда как у соперника в арсенале их остается всего 1—2.

В соответствии с четвертым признаком борец применяет атакующие захваты и в то же время импровизирует, сочетая их с другими атакующими захватами. Таким образом, он создает, с одной стороны, «фон» борьбы, который вызывает у судей благосклонность к «активности», а с другой — благоприятные условия для реализации собственных действий.

Захваты как способ связи элементов техники и тактики. Как уже отмечалось, в ходе схватки борец оказывает механическое воздействие на соперника посредством применения различных захватов (атакующих). Кроме того, поединок на ковре проходит в постоянном конфликте между борцами. Поэтому выполнение каждого технико-тактического действия требует «включения» в определенной последовательности различных мышечных групп, умелого использования веса, инерции, рычагов тела, предельного внимания, готовности в любой момент использовать различные захваты, и тем самым изменить направление атаки. В связи с этим осуществляемое борцом технико-тактическое действие вбирает в себя очень много операций, в последующем переходящих в элементы действия. Каждый элемент действия осуществляется посредством захвата. Отсюда захват является связующим звеном в построении целостного действия.

Захваты для реализации приемов, атак, защит, контрприемов. Захваты являются частью действия, так как борец не может приподнять, бросить или свалить соперника, не захватив какую-либо часть его тела. Именно от захвата зависит результат проведенного приема, защиты, контрприема.

Существуют атакующие действия, в которых прием выполняется одновременно с захватом, например бросок в стойке сбиванием захватом двух ног. Есть другая разновидность атаки, когда приему предшествует многократная смена захватов, например переворот переходом ножницами захватом за подбородок. Чтобы более подробно разобраться в этих ситуациях, следует вновь обратиться к рис. 122, на котором показаны 22 способа взаимных захватов с потенциальными возможностями для проведения атакующего действия.

5.3.5. Вспомогательные элементы борьбы ногами

Вспомогательные элементы борьбы ногами — это операции с действием ног.

Частое изменение правил соревнований обусловливает изменения техники и тактики борьбы, содержания и методики подготовки спортсменов к соревнованиям (и законодателями «моды», как правило, являются тренеры и сами спортсмены). Вследствие этого появилась тенденция к увеличению общего арсенала действий и разнообразия их структуры. Доминирующая роль (по результативности) некоторых приемов вынудила забыть, а иногда и исключить умышленно из арсенала борца вспомогательные элементы борьбы ногами. На наш взгляд, существенной объективной причиной здесь является, во-первых, недостаточно разработанная методика обучения элементам борьбы, во-вторых, сложность исполнения этих элементов, требующих высоко развитых скоростных, координационных и др. двигательных качеств; в-третьих, жесткость борцовского ковра, провоцирующая различные травмы.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |