Физическая подготовка борца проводится в единстве с процессом оздоровительной физкультуры, с изучением и совершенствованием техники и тактики борьбы. Эти стороны тренировочного процесса органически сочетаются и обусловливают друг друга.

Каждому виду спорта присущи свои особенности двигательных действий, определяемые его целевой направленностью, внешними условиями и правилами соревнований. Поэтому, поняв, как организовано и как реализуется конкретное спортивное действие, можно принять правильные решения в отношении того, как его совершенствовать, в том числе и с помощью средств физической подготовки ( [6]; Н. Rothert, W. Tepper [54]).

Общеизвестно, что физические качества органически взаимосвязаны между собой: совершенствование одних способствует лучшему проявлению других. Трудно выделить какое-либо физическое качество как ведущее для борца. Но вместе с тем учитывая современные тенденции спортивной борьбы, можно утверждать, что наиболее высокие требования предъявляются сейчас к силовой выносливости спортсменов.

Стремясь демонстрировать высокую активность на протяжении пяти, а часто восьми минут непрерывного единоборства, преодолевая силовое сопротивление соперника, борец должен на фоне возрастающего утомления эффективно выполнять разнообразные технико-тактические действия. Поэтому тренер должен постоянно совершенствовать разнообразные физические качества борца, обуславливающие создание той функциональной базы, которая позволит ему овладеть надежной и эффективной техникой и тактикой борьбы.

Вместе с тем нужно помнить о том, что двигательный потенциал — это совокупность качеств, поэтому борцы должны уделять внимание всем его составляющим, но особенно совершенствованию тех из них, которые развиты сильнее.

4.2. Классификация физических упражнений в спортивной борьбе

Процесс организации педагогического воздействия на формирование и развитие необходимых борцу качеств требует последовательности и постепенности в построении тренировочной работы с подростками. Эта старая педагогическая истина нашла свое отражение в методических разработках, связанных с классификацией физических упражнений в борьбе.

Следует отметить, что классификации физических упражнений, полностью разработанной и удовлетворяющей всем требованиям, пока не создано. В спортивной борьбе проблемами классификации упражнений занимались (1960), (1964), (1978), (1985), , (1993), (1996). По мнению авторов, главными разделами классификации являются общеразвивающие, специальные и соревновательные упражнения. Что же касается содержания этих разделов, то здесь мнения авторов расходятся.

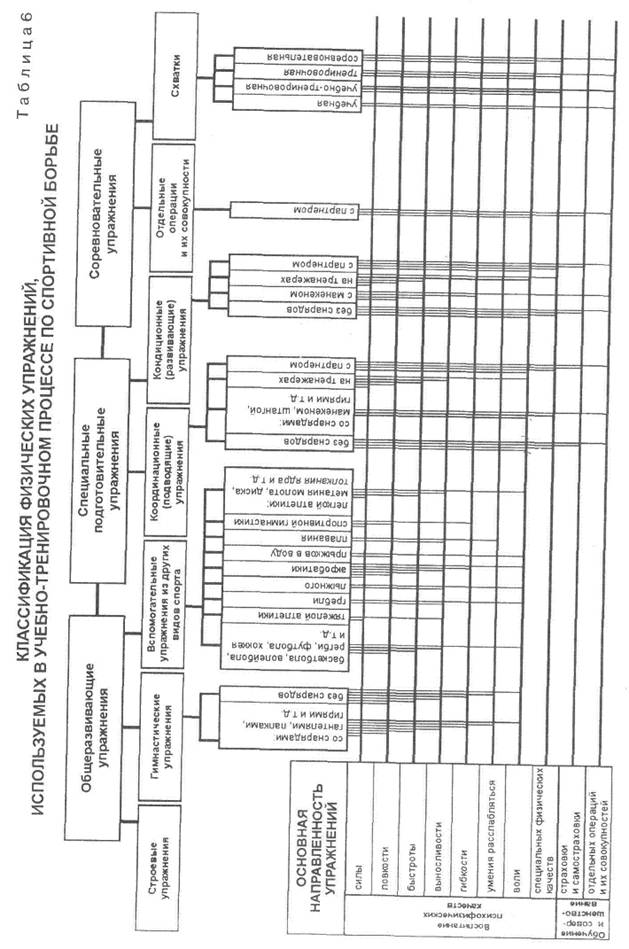

В связи с этим мы предлагаем классификацию упражнений борца (табл. 6), основу которой составили разработки и , уточненные с учетом современных требований теории спорта (, и др.). В качестве основного классификационного признака нами была выбрана форма упражнений (со снарядами, на тренажерах, с партнером и т. д.), которая обусловливает методику проведения занятий, что для тренеров имеет большое значение.

4.2.1. Общеразвивающие упражнения

К этой группе относятся строевые, гимнастические и акробатические упражнения, а также вспомогательные упражнения из других видов спорта.

Общеразвивающие упражнения улучшают физическое развитие борца, расширяют диапазон его двигательных навыков и функциональных возможностей, способствуют повышению работоспособности организма.

Из всего разнообразия общеразвивающие упражнений следует отдавать предпочтение прежде всего тем, которые имеют некоторое сходство по характеру нервно-мышечных усилий и режиму работы организма с упражнениями в борьбе. Общеразвивающие упражнения используются в основном в первой половине подготовительной и в заключительной части занятий. Кроме этого, они выполняются в утренней зарядке и в специально организуемых занятиях по физической подготовке.

В зависимости от периодов и этапов тренировки общеразвивающие упражнения используются в разном объеме. Больше внимания, чем в остальное время тренировки, им уделяется в подготовительном и переходном периодах, а также на предварительном и заключительном этапах соревновательного периода. По-разному используются эти упражнения и в зависимости от квалификации спортсменов: борцы младших разрядов выполняют их в большем объеме, старших—в меньшем.

Строевые упражнения являются важным средством организации занимающихся, воспитания у них дисциплины, хорошей строевой выправки и осанки, целесообразного размещения для совместных действий, перестроений. Строевые упражнения выполняются на месте и в движении в соответствии с условиями проведения занятии. Используются они в вводной, подготовительной и заключительной частях урока и включают в себя действия в строю, на месте и в движении: построения, выравнивание строя, расчет, повороты направо, налево, кругом и полуобороты на месте, размыкание и смыкание строя, перемену направления движения, перестроение шеренг и строя, строевой и обыкновенный шаг, обозначение шага на месте, изменение размера шага, остановку во время движения шагом, переход от шага к бегу и наоборот и др. Тренер применяет в занятиях строевые упражнения как средство не только повышения организованности занятии, но и как действенный инструмент необходимых переключении и переходов от одного этапа тренировки к другому, как средство восстановления при однообразной работе.

Гимнастические и акробатические упражнения являются основным средством физического воспитания борцов вольного стиля. Их назначение — развить у занимающихся такие качества, как сила, выносливость быстрота, гибкость и ловкость. Естественно, что при выполнении гимнастических и акробатических упражнении эти качества формируются взаимосвязно друг с другом, т. е. комплексно. Только в этом случае можно обеспечить хорошее состояние здоровья спортсменов и их высокие функциональные возможности.

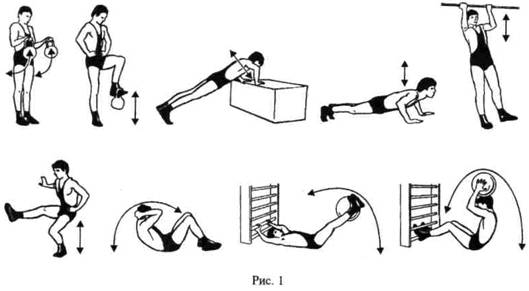

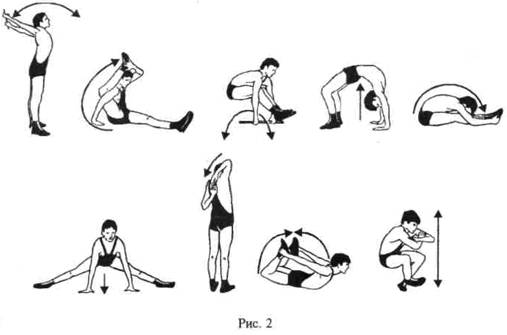

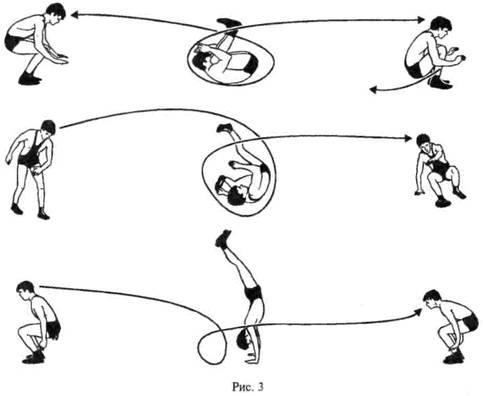

Не будет ошибкой, на наш взгляд, определенную совокупность гимнастических и акробатических упражнений считать упражнениями атлетического характера. Некоторые виды этих упражнений приведены на рис. 1, 2, 3, 4.

На рис. 1 изображены общеразвивающие атлетические упражнения с отягощениями, упоры, приседания, сгибания-разгибания без закрепощения и с закрепощением либо рук, либо ног. Следует сразу заметить, что эти упражнения могут выполняться с различными отягощениями, различной амплитудой и частотой в зависимости от исходного уровня физической подготовленности занимающихся.

Упражнения, приведенные на рис. 2, направлены на развитие подвижности в плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных суставах и суставах позвоночника. Эти упражнения доступны занимающимся с самого раннего возраста и осваиваются ими, как показывает практика, достаточно быстро.

Общеразвивающие упражнения атлетического типа весьма разнообразны. Приводить их не имеет смысла. Каждый тренер, творчески подходящий к построению занятий с подростками, сумеет предложить массу вариантов атлетических упражнений, тем более, если в его распоряжении имеется достаточное число гимнастических снарядов и атлетических тренажеров.

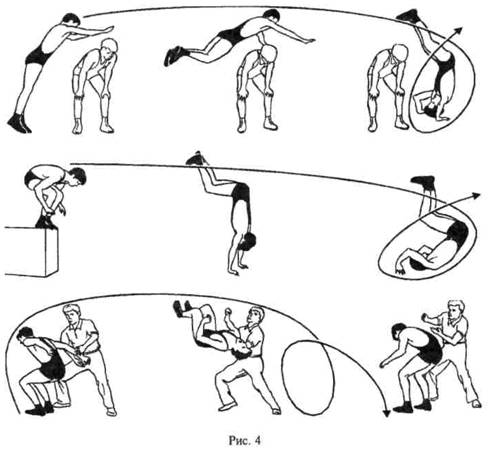

Бестренажерный, наиболее сложный и в то же время необходимый вариант акробатических упражнений, которые помогут занимающимся освоить последующие профессионально трудные элементы (своевременной группировки, самостраховки от травм и повреждений), показан на рис. 3 и 4. Кувырки в группировке назад и вперед, в сторону, фляк, кульбиты в усложненных условиях, сальто назад (при страховке тренера) являются, на наш взгляд, наиболее сложными атлетическими упражнениями, которыми должен овладеть начинающий борец.

Упражнения из различных видов спорта представляют собой широкий арсенал так называемых разгрузочных и развивающих средств подготовки борцов. Наибольшей популярностью пользуются у них спортивные игры с элементами противоборства (футбол, баскетбол), которые дают возможность не только отключиться от работы на ковре, но и совершенствоваться совсем в другом виде упражнений.

К вспомогательным видам спорта, часто применяемым в подготовке борцов, относятся также легкоатлетические кроссы, плавание, горный туризм, лыжный спорт и др.

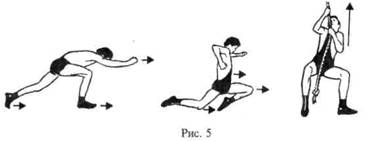

Случается так, что условия занятий в зале не позволяют включать в тренировку игры или кросс (особенно в зимний период). На этот случай можно рекомендовать некоторые комплексы общеразвивающих упражнений, эстафеты, игры и др. Например, рис. 5 демонстрирует состязание в преодолении определенного расстояния до каната и подтягивании по нему (рис. 5). Критерием оценки является общее время выполнения упражнения.

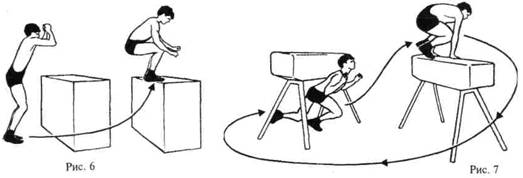

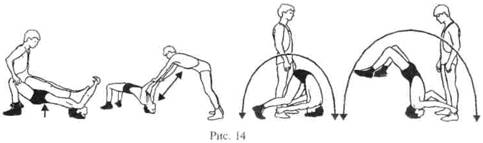

На рис. 6 и 7 приведены варианты преодоления препятствий. Первый из них характеризует прыгучесть, а следовательно, степень развития опорного аппарата. Здесь оценивается либо время выполнения серии зачтенных прыжков, либо их максимальное число. Во втором варианте (рис. 7) помимо качества «прыгучести» борец демонстрирует гибкость и быстроту. Критерием оценки выполнения упражнения является время преодоления определенного числа циклов (5—10) и чистота выполнения.

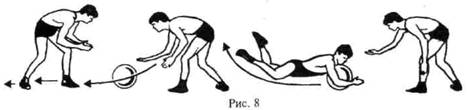

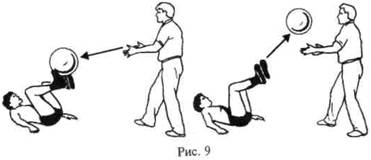

Кроме названных можно предложить варианты моделирования в условиях зала тех вспомогательных упражнений, которые относятся к игре с мячом. На рис. 8 представлен вариант «игры во вратаря». С расстояния 3—5 м мяч посылается спортсмену, который должен овладеть им. Критерием оценки в данном случае (как и в игровых ситуациях, показанных на рис. 9 и 10) может служить число удачных захватов (или ответных посылов) мяча.

4.2.2. Специально подготовительные упражнения

Специальные упражнения подразделяются обычно на 2 группы: специально подготовительные (подводящие) и кондиционные (развивающие). Их отличие от общеразвивающих упражнений состоит в большей приближенности к условиям реального борцовского поединка.

Специальные упражнения очень разнообразны. Их структура зависит от целевой направленности тренировки и уровня подготовленности занимающихся. Эти упражнения носят, как правило, локальный для групп рабочих мышц характер, а потому требуют при выполнении не только физической силы и ловкости, но и проявления воли.

Координационные (подводящие) упражнения направлены преимущественно на совершенствование координации движений борца при освоении их формы.

Кондиционные (развивающие) упражнения направлены преимущественно на развитие и совершенствование физических качеств, специфических для спортивной борьбы. Эти упражнения в зависимости от преимущественного воздействия на те или иные физические качества подразделяются на: собственно силовые; скоростно-силовые; направленные на развитие силовой и скоростно-силовой выносливости; гибкости; аэробные (продолжительностью более 5—8 мин, выполняемые при ЧСС 130—150 уд./мин); аэробно-анаэробные (продолжительностью 2—5 мин, выполняемые при ЧСС 150—180 уд./мин); анаэробные лактатные (продолжительностью 30—120 с при предельной ЧСС — свыше 180 уд./мин) и анаэробные алактатные (продолжительностью до 30 с. с максимальной интенсивностью). По форме выполнения упражнения этой группы можно разделить на выполняемые без снарядов (главным образом используя вес собственного тела), со снарядами (манекеном, штангой, гирями, резиновым амортизатором и т. п.), на тренажерах, с партнером.

К координационным упражнениям следует отнести упражнения в самостраховке при падениях, в страховке и оказании помощи партнеру при проведении технических действий, акробатические упражнения, упражнения на мосту, упражнения с партнером, с манекеном и на тренажерах. В первую очередь следует уделить особое внимание освоению стойки на борцовском мосту (рис. 11). Мост должен быть освоен борцом в самом начале занятий и выполняться уверенно, поскольку он органически включается в соревновательный поединок на всех без исключения этапах спортивного мастерства.

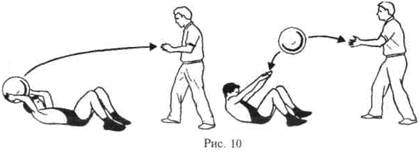

Высокий устойчивый мост может быть освоен в процессе непрерывной тренировки мышц шеи и спины, развитии гибкости позвоночника. Подводящие упражнения показаны на рис. 12; стрелками обозначено направление движений, которые можно выполнять как без отягощений (движение на мосту, прогиб в упоре), так и с отягощениями (с набивным мячом), а также с помощью партнера.

По ходу освоения борцовского моста специальные упражнения усложняются, что в первую очередь связано с увеличением нагрузочных воздействий на мышцы шеи и спины и направлено на развитие подвижности в области шейных позвонков (рис. 13).

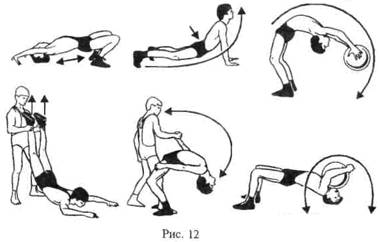

Упражнения этого типа могут выполняться с помощью партнера (рис. 14).

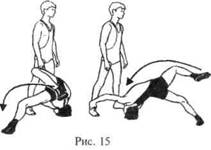

На рис. 15 показан прием выполнения операции «забегание», характерной для вольной борьбы (да и классической тоже), вместе с мостом, так как эта операция позволяет спортсмену уйти с моста. Такие уходы порою не просто даются в соревновательном поединке, поэтому совершенствование навыка «забегания» очень важно для тренировки специальных упражнений борца.

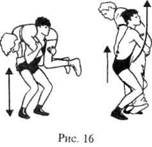

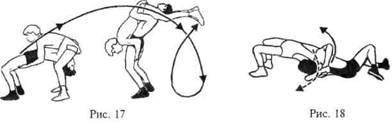

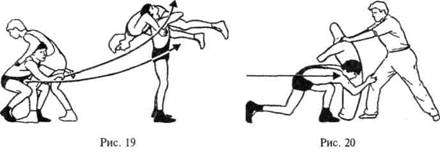

К координационным упражнениям следует отнести также всевозможные подседы и подхваты (рис. 16), акробатические кульбиты (рис. 17), уходы с моста (рис. 18).

Важное место в группе координационных упражнений занимают имитационные упражнения. Педагогических способов имитации противоборства весьма много, так как они являются основой творчества самих тренеров. Однако общепризнанными можно назвать следующие:

формальное (ситуативное) моделирование игрового действия (или отдельной его фазы);

игровое противоборство, определенное особыми правилами;

функциональное моделирование ситуаций соревновательного противоборства.

Формальное (ситуативное) моделирование состоит в создании определенных условий соревновательного противоборства, в которых выполнение конкретной операции приносит успех. Примеры такого моделирования приведены на рис. 19 (работа с партнером) и рис. 20 (работа с манекеном).

Игровое противоборство, определенное особыми правилами (часто взятыми из национальных традиций и народных игр), широко известно тренерам по спортивной борьбе. В разделе 3.1. мы говорили, что игровое противоборство, по мнению некоторых зарубежных и российских специалистов, представляет собой уникальное средство отбора в игровую спортивную секцию. Вольную борьбу с большой долей достоверности можно отнести к одной из таких спортивных специализаций.

Функциональное моделирование эпизодов соревновательного противоборства направлено на повышение надежности и эффективности выполнения технических действий в условиях нарастающего утомления. Смысл функционального моделирования заключается в том, что, подбирая тренировочные задания разной направленности, представляющие собой эпизоды соревновательного противоборства, можно добиться формирования устойчивого навыка выполнения различных технических действий в условиях реальных соревновательных поединков (при силовом противодействии соперника, в условиях нарастающего утомления, при скоростных атаках и т. д.).

Объектом моделирования является как содержание заданных эпизодов (теснение в определенном захвате с последующим выведением из равновесия, навязывание атакующего захвата, подготовка и проведение определенного приема и т. д.), так и внешние параметры нагрузки (подбор партнеров с разной манерой борьбы, разным весом, разными функциональными возможностями, время работы и отдыха, число повторений и т. д.).

В последующих разделах нам предстоит познакомиться с различными способами развития отдельных физических качеств, физиологических и психических его возможностей. Однако нельзя переоценить значение специальных игровых упражнений в подготовке молодых борцов.

Специальные игровые упражнения имеют 3 разновидности (или модификации):

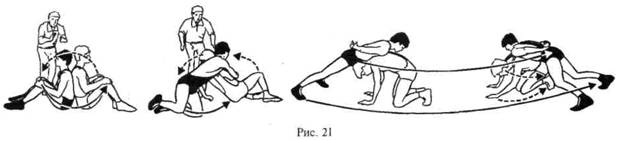

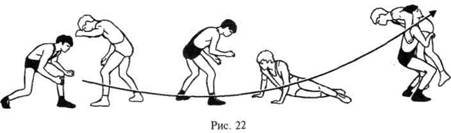

отвлеченное от реальных условий вольной борьбы задание для начинающих (рис. 21);

программирование конкретных действий спарринг-партнера (рис. 22);

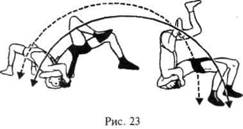

взаимная нагрузка «на мосту» (рис. 23).

4.2.3. Соревновательные упражнения

К соревновательным упражнениям относятся упражнения, состоящие из технико-тактических действий с партнером (и их элементов) и различного характера схватки.

Упражнения с партнером дают возможность тонко прочувствовать все детали технико-тактического действия, добиться четкого и оптимально быстрого его выполнения. Однако это удается только при правильном подборе партнера, когда он точно воспроизводит заданную ситуацию и оказывает необходимое в данный момент сопротивление. В зависимости от поставленной задачи партнер может сопротивляться слабо, в полсилы или в полную силу. Выполнение упражнений при абсолютном отсутствии сопротивления не приносит пользы в освоении борьбы в целом, так как приводит порой к искажению рациональной структуры сложного технико-тактического действия.

Итак, при совершенствовании тактической подготовленности необходимо сопротивление партнера. Следовательно, подбирать партнера нужно с таким расчетом, чтобы его особенности и подготовленность способствовали наиболее полному решению поставленной задачи. Так, если задача — совершенствовать контрприемы для броска подворотом захватом руки на плечо, то партнер должен хорошо владеть этим приемом.

Упражнения в выполнении действий на фоне боевых тактических эпизодов максимально приближают спортсменов к условиям поединка. Схватки различного характера решают задачи освоения и закрепления технических и тактических умений и навыков в условиях единоборства с соперником, воспитания необходимых борцу физических и волевых качеств.

Каждая из поставленных задач находит свое наиболее полное разрешение в определенных по характеру схватках: учебных, учебно-тренировочных, тренировочных и соревновательных.

Учебная схватка направлена на усвоение нового материала по технике и тактике борьбы. Проводится она по заданию. Партнер сопротивляется не в полную силу и в ходе схватки периодически создает упражняющемуся благоприятные (согласно заданию) условия для выполнения определенного приема, контрприема или тактического действия.

Учебная схватка проводится только в стойке или в партере (если не решается задача изучить связку — сочетание приемов, выполняемых из различных положений борьбы). Быстрота выполнения действий может быть различной и определяется заданием. Борцы не должны утомляться, так как это будет мешать правильному усвоению приема. Поэтому схватка может быть разбита на отдельные отрезки с отдыхом между ними. Общее время учебной схватки — от 2 до 10 мин.

В случае неточного выполнения задания схватка прерывается для исправления ошибок.

Учебные схватки проводятся в конце основной части урока главным образом в подготовительном периоде и на этапе предварительной подготовки соревновательного периода.

Учебно-тренировочная схватка проводится с различными заданиями, направленными на дальнейшее освоение и закрепление технико-тактических действий, воспитание физических, волевых качеств и на выработку тех или иных тактических маневров ведения борьбы с конкретными противниками. Задание на схватку можно давать одновременно обоим борцам. Например, одному из них — совершенствовать переводы в партер, а другому — совершенствовать броски захватом за руки.

В учебно-тренировочной схватке борец всесторонне совершенствует приемы атаки, контратаки, защиты. Он должен стремиться побывать в различных боевых ситуациях и найти из них правильный выход, выполнять действия из разнообразных положений, упражняться в осуществлении тактических замыслов и маневров при ведении схватки с различными соперниками.

Если борцы не имеют специального задания совершенствовать защиту, они должны выполнять приемы и контрприемы, а также по возможности чаще создавать острые ситуации и использовать их для проведения атак, контратак.

Если во время учебно-тренировочных схваток в результате проведенного приема (контрприема) один из борцов оказывается спиной к ковру, ему нужно встать на мост, а атакующему обязательно занять правильное исходное положение для выполнения дожима или удержания.

Учебно-тренировочные схватки строятся по различным формулам (с различным чередованием борьбы в стойке и в партере, только в стойке или только в партере). Они могут проводиться в различном темпе.

Учебно-тренировочную схватку, как и учебную, в случае необходимости можно прерывать для указаний ошибок, допускаемых борцами, но злоупотреблять этим не следует.

В зависимости от главной задачи занятия учебно-тренировочные схватки проводятся в начале или в конце основной части урока, главным образом в подготовительном периоде, на этапах предварительной подготовки и непосредственной подготовки к соревнованиям в соревновательном периоде.

Тренировочная схватка способствует совершенствованию техники и тактики, воспитанию физических и волевых качеств в условиях, близких к соревновательным. Выполнение всех действий и операций проходит с повышенной ответственностью за их правильный исход, однако это не означает, что борец должен бояться проигрыша. Проведение схватки, когда борец находится только в защите, наносит ущерб совершенствованию излюбленных приемов, контрприемов и тактических комбинаций.

Тренировочная схватка может выполняться и без задания (вольная схватка). В этом случае определяется общее время схватки и спортсмены ведут борьбу в том положении (партере или стойке), которое складывается по ходу поединка. При проведении вольной схватки борцы, используя различные хорошо освоенные способы подготовки приема и благоприятные ситуации, должны стремиться выполнить возможно большее число излюбленных приемов и контрприемов.

Тренировочную схватку не рекомендуется прерывать для замечаний. В случае крайней необходимости их можно сделать по ходу борьбы. Замечания должны быть ясными и короткими, не отвлекающими борцов от схватки.

Разновидностью тренировочной схватки является схватка без бросков. Ее проводят в тех случаях, если по каким-либо причинам нет возможности тренироваться на ковре или на последнем занятии перед началом соревнований с целью избежать получения травм.

Тренировочные схватки в основном проводятся на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям и значительно реже — в подготовительном периоде.

Соревновательная схватка нацелена на дальнейшее совершенствование технического и тактического мастерства и боевых качеств борца в наиболее трудных условиях. В ней каждый из борцов, используя свои технические, тактические, физические и волевые возможности, стремится добиться преимущества перед соперником. Соревновательные схватки проводятся в соревновательном периоде (на этапе участия в соревнованиях). Они могут быть использованы и в качестве условий для подготовки к соревнованиям более высокой значимости как эффективное средство тренировки.

4.3. Развитие силы

Сила — это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. Она характеризуется степенью напряжения мышц. Проявление силы зависит от объема, структуры мышц и состояния нервных центров, регулирующих их работу. Сила воздействия на соперника во многом зависит также от волевых качеств борца, его способности мобилизовать себя, от того, как умело он сочетает свои усилия с усилиями соперника, использует тяжесть тела и соблюдает другие закономерности проведения технических действий.

Известно, что сила мышц при вдохе, выдохе и в момент задержки дыхания проявляется по-разному. Наибольшие усилия удается произвести в момент задержки дыхания и при выдохе.

Проведение приемов (контрприемов) и сопротивление действиям соперника требуют высокого уровня развития силы самых различных мышечных групп.

В большинстве случаев проявление силы в борьбе носит взрывной характер, поскольку силовые действия и движения выполняются в основном с максимальной быстротой. Эти особенности находят свое отражение в методике и средствах воспитания силы.

Одним из эффективных средств воспитания силы являются обще-развивающие и специальные упражнения с отягощением и с партнером (на сопротивление). В качестве отягощения используются: партнеры, борцовский манекен (мешок), штанга, гири, гантели, набивные мячи, блоки, эспандер, резиновые амортизаторы и другие средства. Эффективным средством является также выполнение отдельных приемов и проведение схваток с партнерами, обладающими большей силой или большим весом.

Основные методы развития силы: метод напряжения «до отказа», метод кратковременных предельных напряжений, метод возрастающего отягощения и метод изометрических напряжений.

Метод напряжения «до отказа» предполагает выполнение упражнений повторными сериями с малым отягощением (40—60% от максимального результата) или средним (65—80% от максимального результата). Каждая серия проводится до тех пор, пока занимающиеся в результате утомления не смогут выполнять упражнения. Следовательно, чем легче упражнение, тем большее число раз оно повторяется в каждой серии. Между сериями упражнений борец делает небольшой перерыв (2—5 мин) для отдыха, во время которого выполняет несколько упражнений на расслабление (встряхивание мышц) и успокоение дыхания. По мере роста тренированности число упражнений в сериях, вес отягощений и число серий постепенно увеличиваются. Этот метод способствует прежде всего развитию силовой выносливости.

Метод кратковременных предельных напряжений заключается в повторном выполнении упражнений с большим весом (80—90% от максимального результата) или максимальным весом (90—100%) в коротких сериях (1—3 упражнения в серии).

Одной из разновидностей этого метода является повторное выполнение упражнений с предельной скоростью в коротких сериях со средним и большим весом, например, бросание гири (камня) двумя руками из-за головы или через голову (с прогибом назад). Упражнения проводятся с короткими временными интервалами и продолжаются до заметного падения быстроты выполнения.

Метод возрастающего отягощения (сопротивления) предполагает выполнение упражнений в сериях, начиная с малого и заканчивая большим или максимальным отягощением (сопротивлением). Отягощение может возрастать от серии к серии либо после двух или трех повторений одной и той же серии.

Этот метод сочетается с одним из предыдущих методов.

Метод изометрических напряжений характеризуется тем, что упражняющийся, многократно (5—10 раз) принимая какую-либо позу, каждый раз удерживает в течение короткого времени (от 2 до 8 с) статически напряженными соответствующие мышцы тела. Упражнения по этому методу могут выполняться со снарядами и без них, на снарядах, а также с партнером.

Напомним, что кратковременные статические усилия характерны для целого ряда элементов технических действий в борьбе. Выполнение специальных упражнений этим методом предполагает статические напряжения мышц поочередно в различных позах (начальной, конечной, промежуточных), связанных с целостным проведением какого-либо сложного тактико-технического действия.

К разновидности метода изометрических напряжений можно отнести и крайне медленное выполнение упражнений с отягощением или сопротивлением. Такие упражнения в значительной степени развивают силовую выносливость.

В каждом из вариантов этого метода мышцы должны испытывать большое или максимальное напряжение. Поскольку при различных позах в работу включаются разные группы и число мышц, в упражнениях с отягощением вес снарядов должен быть различным. Если не представляется возможным изменить вес снаряда, следует несколько увеличить время напряжения мышц.

В связи с тем, что этот метод развития силы вызывает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, к применению его необходимо подходить крайне внимательно. Перед выполнением упражнений надо сделать тщательную разминку. Перерывы между отдельными напряжениями следует заполнять упражнениями на расслабление (встряхивание) мышц.

Перечисленные выше методы можно применять в различных сочетаниях. Развитие силы должно проходить на фоне большой тренировочной работы. Упражнения, требующие максимального напряжения, следует чередовать с упражнениями, выполняющимися с небольшим напряжением. Не рекомендуется в течение длительного времени выполнять упражнения для одной и той же группы мышц.

Нельзя увлекаться односторонней тренировкой. Выполнение в течение длительного времени только силовых упражнений может привести к тому, что борец несколько утратит быстроту действий и остроту мышечно-суставной чувствительности, а при продолжительной работе мышцы будут отекать. Этого не случится, если силовые упражнения чередовать с упражнениями на развитие быстроты и гибкости, а также сочетать их с упражнениями на тонкую нервно-мышечную координацию. Наряду с силовыми упражнениями надо выполнять упражнения на растягивание активно работающих групп мышц и особенно мышц антагонистов.

Упражнения на развитие силы необходимо выполнять ежедневно в утренней разминке. Их также следует включать в подготовительную часть каждого занятия по борьбе. Причем подготовительная часть отдельных занятий по борьбе, как и занятие в целом, может быть преимущественно направлена на развитие силы. Упражнения на развитие силы могут быть использованы и в конце основной части занятий. Но в этом случае они будут менее эффективны и выполнять их следует не сразу после интенсивной мышечной нагрузки, а спустя некоторое время, когда сердечно-сосудистая и дыхательная системы придут в относительно спокойное состояние.

Упражнения на силу включают также в комплексные занятия по физической подготовке. Кроме этого, развитию силы могут быть целиком посвящены специальные занятия (со штангой, гирями, на гимнастических снарядах).

Средства развития силы существенно изменяются в зависимости от этапов и периодов подготовки. В подготовительном и (особенно) переходном периодах большой удельный вес имеют общеразвивающие упражнения. В соревновательном периоде значительное место отводится специальным упражнениям и основным (собственно-соревновательным) упражнениям. Чем ближе к соревнованиям, тем больше общеразвивающие упражнения заменяются специальными, которые характеризуются все более взрывным характером усилий.

Как уже говорилось, для борца очень важно добиться гармоничного развития мускулатуры всего тела при достаточном уровне развития силы каждой из мышечных групп.

Ниже мы приводим примерные упражнения для развития силы, подразделяя их по преимущественному воздействию на определенные группы мышц.

4.3.1. Развитие силы мышц рук и пояса верхних конечностей

4.3.1.1. Общеразвивающие упражнения

Гимнастические упражнения

Упражнения без снарядов (без отягощения)

1. Стоя, сидя или в движении, руки вниз, в стороны, вперед или вверх: сгибание пальцев в кулак и разгибание; сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах; круговые движения кистями, предплечьями, в одну и другую сторону (пальцы сжать в кулаки); скрестные движения руками перед грудью и разведение (рывки) прямых рук в стороны, чередуя с рывками рук, согнутых в локтевых суставах; имитация прямых ударов в боксе.

2. Упор лежа ноги на полу или на гимнастической стенке (скамейке): сгибание и разгибание рук; то же с попеременным подниманием ног; то же с переносом тяжести тела то на одну, то на другую руку; сгибание рук и отталкивание от пола с хлопком в ладоши.

3. Стоя на расстоянии одного-двух шагов от стены, ноги на ширине плеч: падение вперед на стену с упором пальцами или ладонями, сгибая руки; отталкиваясь, возвращение в исходное положение.

4. Стоя, ноги врозь, наклон вперед, руки на полу: передвигая руки вперед, прийти в положение упора лежа; таким же способом вернуться в исходное положение.

5. Стоя, ноги врозь, руки вперед: упасть в положение упора лежа; то же, но с поворотом на 180°.

6. Упор сидя сзади, руки на гимнастической стенке или скамейке, пальцы обращены назад: поднимая таз, пружинистое покачивание по направлению к ногам.

7. Стоя ноги врозь в передне-заднем положении (широко): захватив голеностопный сустав впереди стоящей ноги изнутри и упираясь свободной рукой в пол, сгибать и разгибать ее.

Упражнения с гантелями, с дисками от штанги

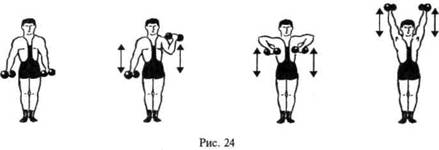

1. Сидя, стоя или в движении: одновременное и попеременное сгибание и разгибание рук в локтевых суставах; поднимание гантелей до подмышек, разводя согнутые руки в стороны; круговые движения в лучезапястных суставах; одновременное и попеременное выжимание гантелей вверх (рис. 24).

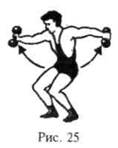

2. Стоя, одна рука вверх, другая — вниз: попеременная смена положения рук с пружинящими приседаниями (рис. 25).

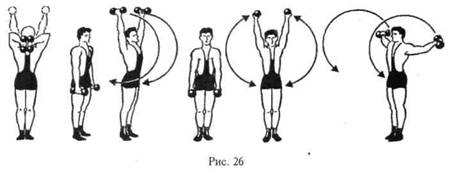

3. Руки за голову, локти подняты вверх: разгибание и сгибание рук. Стоя, руки вниз: поднимание движением вперед и через стороны. Стоя, руки в стороны: круговые движения вперед и назад (рис. 26).

4. Стоя, ноги врозь, наклон вперед: поднимание рук в стороны, вперед, назад.

5. Лежа на спине на полу или на гимнастической скамейке, руки в стороны: сведение прямых рук перед грудью и разведение в стороны.

Упражнения с гирями

1. Стоя, сидя, лежа на спине и стоя на мосту: попеременное или одновременное выжимание или толчок гирь (рис. 27).

2. Стоя, ноги на ширине плеч, гиря (две гири) между ногами: поднимание или выбрасывание гири к плечу или вверх; сгибание рук к плечу, попеременное и одновременное (рис. 28).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |