Изучение техники и тактики является одной из главных задач учебно-тренировочного процесса в вольной борьбе. Этот процесс. строится на основе методических принципов, как обычно, с учетом частных методик обучения, отражающих специфику и особенности техники и тактики борьбы. С каждым годом возрастает потребность в совершенствовании методики обучения. Это вызвано закономерным развитием вольной борьбы как в нашей стране, так и в мире. Основываясь на изучении соревновательной деятельности ведущих борцов вольного стиля, в данной работе мы попытались выявить тесную взаимосвязь между начальным обучением и высшим спортивным мастерством, тем самым, обеспечив органическую взаимосвязь между ними. При разработке методики обучения базовой технике вольной борьбы для групп начальной подготовки не случайно в качестве основного метода с учетом дидактических принципов выбран метод моделирования различных сторон единоборства. Моделируя различные ситуации поединка и при этом выявляя их характерные особенности, мы с самого раннего этапа специализации готовим юного борца к постепенному увеличению нагрузки и усложнению двигательного умения, в последующем переходящего в двигательный навык. Система заданий в методике обучения базовой технике построена с учетом усиления сопротивления соперника, сокращения времени отдыха, увеличения длительности и объема работы, усложнения исходных и промежуточных позиций борцов, замены статических положений динамическими ситуациями, подбора партнеров с различными анатомо-морфологическими и психическими особенностями, обусловливающими изменения стойки, дистанции, направления маневрирования, способов выведения из равновесия, уровня и точности выполнения захвата, степени расслабления или напряжения, образного восприятия поединка и ситуационного мышления и т. д. Эти задания осуществляются методом моделирования. Очень важно, чтобы весь процесс обучения и совершенствования проходил при сознательной активности занимающихся.

Таким образом, моделирование различных ситуаций единоборства позволяет, во-первых, разнообразить умения и навыки юного борца на основе закономерностей овладения борьбой как видом деятельности; и во-вторых, вырабатывать коронные приемы и в дальнейшем совершенствовать их на основе вновь осваиваемых способов тактической подготовки и использования благоприятных динамических ситуаций. Такой подход в обучении, на наш взгляд, обеспечивает органическую взаимосвязь между начальным обучением и высшим спортивным мастерством.

Традиционная методика обучения направлена на освоение приемов с постепенным включением их в борьбу. Надо сказать, что изучению профилирующих элементов борьбы (стоек, дистанций, передвижений, захватов, способов освобождения от захватов, теснения, маневрирования, толчков, рывков, зацепов и др.) до сих пор не уделяется должного внимания. По мнению тренеров, освоение этих действий борцами происходит в процессе учебных схваток само по себе. Результаты же исследования соревновательной деятельности борцов показывают необходимость первоначального изучения этих операций, так как они составляют основу ведения борьбы в поединке.

Обобщая сказанное, можно сформулировать основное противоречие, а именно: несоответствие между необходимостью овладения основами ведения единоборства и неэффективностью решения данной проблемы традиционной методикой обучения. На наш взгляд, решение данной проблемы возможно на основе применения частной методики с использованием игрового метода обучения. Используя его, тренер может заполнить разрыв между строго регламентированным методом обучения и соревновательным, осуществляя последовательно обучение как технике, так и тактике. Игровой метод обучения получает все большее распространение в различных видах спорта, и в спортивной борьбе в том числе. Так, в работе , , [17] обобщен большой опыт использования игр в формировании основ ведения единоборств в классической борьбе. В вольной борьбе экспериментально апробированы выделенные [4] специализированные подвижные игры. Результаты исследования показывают, что они достаточно эффективны как в отношении непосредственного влияния на физическую и технико-тактическую подготовленность занимающихся, так и в отношении сохранения высокого темпа прироста основных показателей соревновательной деятельности юных борцов.

Основываясь на анализе литературных источников и на результатах исследований [4], а также проведенных нами исследований с использованием специализированных подвижных игр и игр с элементами единоборств, можно сказать, что игровая направленность занятий создает условия для быстрого усвоения профилирующих элементов борьбы и базовых действий. При этом игры вызывают живой интерес детей, повышают их активность, эмоциональность, заставляют самостоятельно, творчески подходить к решению двигательных задач; тем самым они способствуют формированию физических и психических качеств у юных борцов.

Под специализированными подвижными играми понимаются игры, в содержание которых входят специфические движения и операции, способствующие формированию двигательных качеств борца, необходимых для освоения профилирующих элементов и базовых действий.

Под играми с элементами единоборств понимаются игры, в содержание которых входят профилирующие элементы борьбы, позволяющие сформировать у борцов навыки ведения единоборства и тактического мышления.

При определении понятия «обучение» обычно исходят из характеристики формы, в которой протекает процесс обучения. Под обучением понимают совместную деятельность учителя и ученика, направленную на прочное усвоение определенной системы знаний, умений и навыков, в ходе которого осуществляется развитие познавательных сил, овладение элементами культуры умственного и физического труда, формирование основ мировоззрения и поведения (, [14]).

В спортивной борьбе, с этой точки зрения, обучение — это педагогический, целенаправленно организованный процесс, связанный с формированием системы знаний о теории спортивной борьбы и методике ее преподавания и системы навыков и умений, являющихся основой специфической деятельности борца — педагогической, организационной, соревновательной и т. д.

Обучение является организационной формой преподавания и учения. При этом под преподаванием понимают процесс передачи знаний, а под учением — процесс усвоения знаний.

Для примера рассмотрим методику изучения одного из приемов базовой техники вольной борьбы — «мельницы», т. е. броска поворотом захватом руки и одноименной ноги. При освоении технических элементов борьбы и базовых действий большое значение приобретает частная методика обучения, состоящая из системы задач, заданий и методических указаний, в основе которых лежит выполнение специальных упражнений, элементов, фаз, частей приема и их комбинационных действий в целом, с помощью которых создаются оптимальные условия для правильного усвоения базовых действий вольной борьбы. Базовыми элементами вольной борьбы являются основные положения борцов в стойке и партере, дистанции между соперниками, способы передвижений, направления маневрирований, захваты, упоры, толчки, рывки и освобождения от них, выполнение базового приема, защиты и контрприема, использование тактических подготовок, комбинаций.

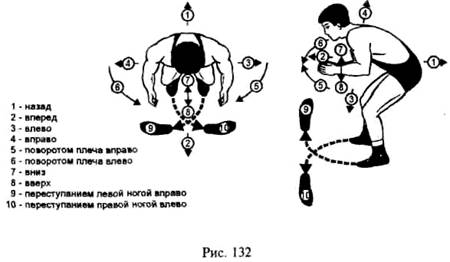

Изучение броска «мельницей» осуществляется с учетом объективно существующих связей между техническими элементами борьбы, появляющихся в процессе противоборства двух соперников. При этом все базовые элементы выполняются за счет предварительной подготовки, в основе которой лежит выведение из равновесия (рис. 132). Нами экспериментально определено 10 способов их выполнения, которые характеризуются следующими направлениями: назад, вперед, вниз, вверх, влево, вправо, вправо по кругу —разворот туловища, влево по кругу — разворот туловища, переступание левой ногой вправо, переступание правой ногой влево. Изучение этих упражнений начинается с имитации (в той же последовательности, в какой они описаны выше) каждым борцом по команде или сигналу тренера, которые он подает кратко, ясно и четко, затем в парах с использованием борцовских «швунгов» (толчков, рывков). Но предварительно необходимо изучить стойки и дистанции, так как исходное положение, в котором выполняются упражнения, — средняя стойка и средняя дистанция. Для формирования правильной стойки и дистанции необходимо применять специализированные подвижные игры («Возьми платок», «Перенеси товарища», «Игры с касаниями», «Отними свой платок» и т. д.). Методика их использования описана в научной и научно-методической литературе.

Одновременно юных борцов обучают способам соединений рук. На рис. 133 изображены 6 видов соединений рук, которые чаще всего встречаются в вольной борьбе: «крючок», «замок», «одной рукой за запястье», «одной рукой за плечо», /«скрестный», «захват за плечи». Для закрепления навыков выполнения захватов подходят игры с атакующими захватами, игры теснениями, а также игры с элементами единоборств («Оторви от ковра», «Выведения из равновесия», «Сумей повернуться спиной» и т. д.).

Каждая игра должна иметь дозировку по времени, числу и длительности пауз отдыха. По окончании каждой игры должны определяться победители. Оптимальное время игры — 3 минуты. Оно определялось, исходя из времени, отводимого на схватку для детей, т. е. 2 минуты чистого времени на игру и 1 минута на организацию, объяснение и подведение итогов.

Сочетание специализированных подвижных игр с элементами единоборств позволяет лучше и быстрее обучить атакующим захватам. Так, игра «Борьба за атакующий захват» является наиболее эффективной по сравнению с другими играми. Вариация действий в игре позволяет правильно и быстро довести юных борцов до определенного уровня умения ведения борьбы и развития тактического мышления.

Таким образом, для овладения подготовительными элементами борьбы к броску «мельницей» игровой метод применяется в соответствии с принципами «от известного к неизвестному», «от простого к сложному». Игры с касаниями способствуют формированию основных положений борца, умения соблюдать дистанцию, изменять направление маневрирования, правильно использовать способы передвижений и способы соединений рук. «Игры с теснением» направлены на то, чтобы научить юных борцов принимать устойчивое динамическое и статическое положение, выводить соперника из состояния равновесия. Учебная задача «игры с атакующими захватами» — научить правильно выполнять захват, защищаться, освобождаться от захвата, тем самым создавая динамическую ситуацию для начала атаки.

Успешное формирование двигательной функции во многом зависит от метода обучения элементам борьбы. Выбор методов и методических приемов определяется конкретной педагогической задачей, особенностями содержания учебного материала, возрастом и уровнем подготовленности занимающихся. По форме руководства учебным процессом и непосредственного общения тренера с занимающимися можно выделить методы обеспечения наглядности и методы использования слова. Для овладения же профилирующими элементами борьбы и базовых действий применяется метод упражнения. В частности, метод целостного упражнения позволяет формировать двигательные умения и навыки, пользуясь следующими методическими приемами, предложенными и др. [49]:

а) последовательный переход от упрощенных форм целостного

технического действия к конечной,

б) применение ориентиров и ограничителей,

в) создание облегченных внешних условий,

г) утрирование,

д) фиксация,

е) оказание дополнительной помощи и использование вспомогательных технических средств,

ж) последовательное переключение внимания на отдельные формы движения,

з) повторяющиеся и постоянные условия,

и) варьирование условий,

к) игровой.

На начальной стадии обучения, в перерывах между периодами работы и главным образом при выполнении специальных упражнений — подводящих и имитационных — применяется метод вычленения профилирующих операций борьбы и базовых действий по элементам.

Рассмотрим методику обучения технико-тактическим действиям броска «мельницей». Как мы уже отмечали, в ходе ведения схватки очень трудно создать или использовать в быстро изменяющихся условиях выгодные ситуации для проведения того или иного действия. Именно поэтому на первый план выходит изучение тактики проведения атакующих действий, которое находится в неразрывной связи с освоением и совершенствованием техники.

Изучение технико-тактического действия начинается с того, что тренер показывает его технически правильно, быстро, слитно и четко. Показ должен быть таким, чтобы основная структура действия была хорошо видна ученикам. После этого тренер дает обоснование действия с точки зрения техники, показывая и объясняя характерные особенности его выполнения, и с точки зрения тактики, объясняя использование его в различных ситуациях спортивного поединка.

Практически технико-тактическое действие разучивается либо целиком, если оно достаточно простое, либо по частям, если оно сложное. Вначале спортсмены изучают действие в упрощенных условиях без сопротивления партнера, в статике (если не нужны динамические перемещения). Тренер при этом акцентирует внимание занимающихся, во-первых, на наиболее эффективной контактной ситуации (захвате); и во-вторых, на наиболее благоприятной ситуации начала атаки.

После освоения технического действия, когда оно точно и быстро выполняется в благоприятной ситуации на несопротивляющемся партнере, спортсмен осваивает его в другой ситуации либо совершенствует с дозированным сопротивлением партнера. Как мы уже отмечали, атакующее действие нужно изучать вместе с определенными способами тактической подготовки, которые необходимы для его эффективного проведения.

Способы тактической подготовки действия вначале изучают с партнером, сопротивление которого обусловливается определенным образом, т. е. в ответ на начало действия он реагирует обусловленной защитой (чем больше выражена реакция партнера, тем легче выполнить атакующему действие) и фиксацией обусловленных защитных действий создает благоприятную ситуацию для начала атаки. Затем, когда атакующий начинает действовать слитно и быстро, условия постепенно усложняются. Таким образом, обучающиеся переходят к выполнению действия в разнообразных условиях и конфликтных ситуациях единоборства, что и приводит в результате многократных повторений в вариативных условиях к формированию навыка проведения целостного атакующего действия. В дальнейшем при совершенствовании приема необходимо освоение тактических вариантов его применения в моделируемых конфликтных ситуациях, т. е. в учебных, тренировочных и соревновательных схватках. Не случайно на последнем этапе совершенствования технико-тактического действия в качестве основного методического подхода выступает моделирование различных ситуаций единоборства. Этот подход позволяет расширять умения и навыки борца на основе вновь осваиваемых способов тактической подготовки и использования благоприятных конфликтных ситуаций. При обучении технико-тактическим действиям он направлен в основном на развитие у спортсменов наглядно-действенного мышления или образного восприятия поединка.

Глава 7.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ БОРЦОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Обычно об управлении говорят, когда человек имеет дело со сложным явлением и пытается воздействовать на него с целью получения полезного результата наиболее рациональным способом. Многолетняя подготовка борцов является отличным примером такого процесса. Правда, ради объективности следует заметить, что управление в прямом смысле этого слова имеет место в небольшой мере на этапе углубленного совершенствования и в полной мере на этапе реализации индивидуальных возможностей, когда борцы попадают в сборную команду страны.

В спортивной борьбе было выдвинуто несколько подходов к проблеме управления подготовкой спортсменов. Критический анализ этих подходов должен стать темой специального исследования. В настоящей книге мы поделимся собственным опытом подготовки сборной команды к трем Олимпиадам, при этом мы опирались на принципиальную схему управления, разработанную руководителем комплексной научной группы [28] и защищенную им в своей докторской диссертации.

7.1. Принципиальная схема управления

Из теории управления известно, что этот процесс, имеющий научный характер, должен отвечать некоторым исходным требованиям.

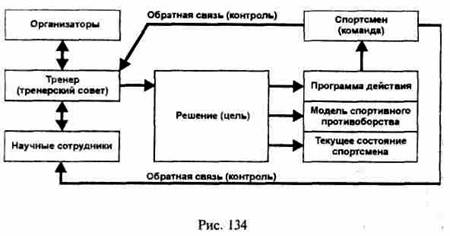

1. Необходимо наличие субъекта и объекта управления. В спорте это и тренер (тренерский совет), и спортсмен (команда).

2. В основе управления должен лежать акт принятия и реализации решения.

3. Управление должно осуществляться на основе «модели будущего». В спорте это модель тех соревнований, к которым идет подготовка.

4. Рассогласования, имеющиеся между текущим состоянием спортсмена и моделью противоборства, т. е. соревнования, в котором ему придется участвовать, должны служить основанием для конкретизации программы действия.

5. В ходе управления решения и действия должны корректироваться на основе информации, поступающей по каналам обратной связи.

На рис. 134 приведена принципиальная схема управления многолетней подготовкой борцов (по ), построенная с учетом перечисленных требований. Она является универсальной, так как с ее помощью можно описать как любой фрагмент управления подготовкой борца (отдельная тренировка, сбор, этап подготовки), так и весь процесс в целом (годовой, четырехлетний циклы или всю многолетнюю подготовку). Данной схемой мы пользовались при планировании и осуществлении учебно-тренировочного и воспитательного процесса, а также при анализе текущих и этапных результатов.

7.2. Индивидуализация подготовки борцов

Важной особенностью практической работы на этапах углубленного совершенствования и реализации индивидуальных возможностей борцов является ее избирательность в соответствии с неповторимыми свойствами каждого ученика. На этих этапах фронтальный и групповой подходы все больше уступают место индивидуальному подходу к ведению учебно-тренировочной работы.

В отечественной литературе индивидуальный подход, как правило, трактуют расширительно. Так, например, в работе и др. [40] его понимают как педагогический процесс, построенный с учетом всех индивидуальных признаков борца. Поскольку этих признаков неисчислимое множество, то как организационно, так и методически эта задача трудно выполнима. Иначе подошел к этой проблеме [28], который предложил выделить существенные индивидуальные признаки борца, определяющие его успех в соревнованиях, и на основе этих признаков строить процесс подготовки. Взгляд на соревнования борцов через призму теории деятельности позволил сосредоточиться на тех компонентах, с учетом которых следует индиивидуально подходить к подготовке спортсменов. Это мотивация, коронные атакующие действия и тактика ведения поединка.

Из работ того же автора [28, 29 и др.] становится ясно, что мотивацию следует рассматривать как устойчивое состояние борца, которое возникает вследствие осознания им возможности через спортивный результат удовлетворить потребность своей личности в моральной и материальной оценке окружающими людьми. Мотивация не только ведет к поставленной цели, направляет все помыслы и поступки спортсмена, но и во многом определяет его спортивные достижения.

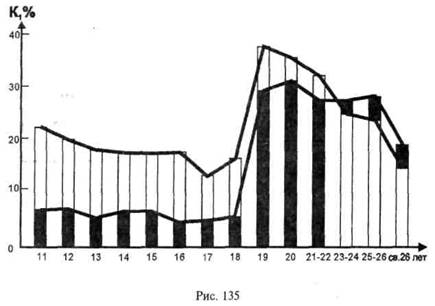

На рис. 135 представлена возрастная динамика потребностей в самоутверждении (белые столбцы) и материальных потребностей (заштрихованные столбцы) борцов от 11 до 30 лет. Очевиден тот факт, что в 18-19 лет происходит окончательный выбор деятельности, т. е. именно в этом возрасте решается вопрос «быть или не быть» борцом вольного стиля. Судя по изменению кривых на графике, в 18-19 лет происходит максимальная концентрация борцов на спортивной деятельности. С одной стороны, это период, определяющий основное развитие профессионально важных функций. С другой стороны, очень важно, какие потребности доминируют в мотивации конкретного спортсмена. Дело в том, что без ярко выраженной доминанты потребностей в самоутверждении (самореализации, исполнении общественного долга и др.) над материальной потребностью уже на начальных этапах спортивной деятельности трудно рассчитывать на достижение высокого спортивного результата. Обратное соотношение чревато в любом возрасте сменой спортивной деятельности на другую. Связано это с двумя причинами. Во-первых, в России в целом и в вольной борьбе в частности ограничено материальное стимулирование. Во-вторых, для молодого, полного сил человека слишком велик соблазн выбора путей удовлетворения своих материальных потребностей в сферах, не требующих таких титанических затрат нервной и физической энергии, как спорт высших достижений. В связи же с проблемой индивидуализации занятий соотношение потребности в самоутверждении и материальной потребности в структуре мотивации конкретного борца позволяет подбирать средства и методы повышения эффективности его тренировки и выступления в соревнованиях. Об этом подробно рассказано в работе , в которой приведены примеры из нашей практики подведения борцов к наивысшим результатам [28].

7.2.1. Совершенствование коронных атакующих действий

Как уже отмечалось, на этапе углубленного совершенствования стоит задача довести отдельные атакующие действия до такого уровня совершенства, чтобы они стали грозным оружием в поединках с любым соперником. Такие действия принято называть коронными, или излюбленными. Более того, наличие в арсенале борца коронных атак является необходимым условием формирования комбинационного стиля борьбы — самого опасного для соперников и трудно предсказуемого.

В ходе изучения и совершенствования действия, которое будет коронным, необходимо учитывать следующее:

1. Предпосылки появления данного действия (место в арсенале борьбы, насколько популярно оно у ведущих борцов, кто достиг совершенства в его исполнении и т. д.).

2. Свои возможности его выполнения (физическая сила, инерция, реакция взаимного контакта, вес, рост, выносливость и пр.).

3. Ситуации начала атаки, необходимые для эффективного проведения приема, и способы их создания.

4. Необходимый ритм выполнения действия, т. е. увязку его отдельных элементов во времени.

5. Различные варианты тактических операций, связанных с изменением условий проведения данного броска, сваливания, перевода или переворота.

6. Варианты захватов, которые можно использовать в тех или иных ситуациях при выполнении этого атакующего действия.

7. Необходимость совершенствования самой структуры выполнения атакующего действия.

8. Важнейшие детали — своеобразные узловые моменты действия, ибо в них часто скрыта основа эффективного проведения атаки.

9. Сбивающие факторы, от которых во многом зависит дальнейшее успешное, применение действия.

Итак, можно сказать, что коронные атакующие действия составляют основу индивидуального стиля ведения поединков. Более того, технико-тактическая подготовленность борца в немалой степени трансформируется, усложняется в связи с совершенствованием коронных приемов и освоением все новых связок и комбинаций с ними.

Характерной чертой технико-тактического мастерства советских борцов является наличие в их арсенале нескольких коронных приемов, которыми они владеют в совершенстве. Так, В. Синявский, применяя свой коронный прием (переворот разгибанием и переходом), практически всегда одерживал победы досрочно. Излюбленным приемом у пятикратного чемпиона мира А. Алиева был переворот скрестным захватом голеней. Коронные приемы В. Балавадзе (броски с действием ног), Д. Цимакуридзе (переворот накатом), Б. Гуревича (переворот захватом предплечья изнутри), И. Ярыгина (переворот разгибанием), А. Медведя (переворот захватом руки на ключ) были уникальными по способу индивидуального выполнения.

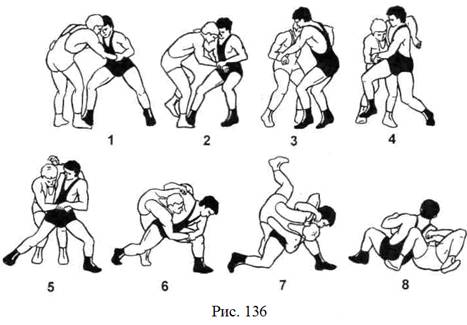

Для более полного представления о коронном приеме на рис. 136-146 представлены кинограммы атакующих действий сильнейших борцов прошлых лет. Эти коронные атакующие действия находятся на вооружении у ведущих мастеров вольного стиля сегодняшнего поколения. В их исполнении они усовершенствованы новыми вариантами, связками и способами тактической подготовки. Анализ показывает, что они в основном весьма просты по структуре, но в процессе длительного совершенствования доведены до высочайшей степени точности и автоматизма их выполнения.

Рис. 136. Передняя подножка захватом плеча снизу и руки (двукратный олимпийский чемпион И. Ярыгин)

Захватив левую руку под плечо, а другой за запястье (кадры 1, 2), атакующий, отставляя правую ногу назад, тянет правой рукой соперника вокруг себя (кадры 3, 4). В момент, когда соперник под воздействием рывка шагнул левой ногой вперед, атакующий, быстро разворачиваясь влево, прыжком ставит правую ногу перед ногой соперника и, одновременно меняя направление движения, руками тянет его вперед-назад вокруг себя и бросает через ногу спиной на ковер (кадры 5, 6, 7, 8)

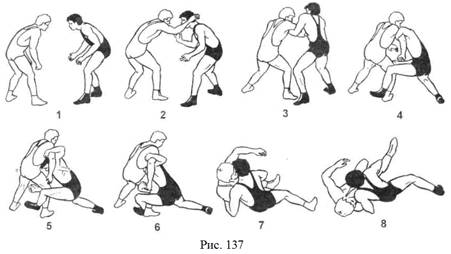

Рис. 137. Бросок сбиванием с подножкой захватом руки и одноименной ноги (двукратный олимпийский чемпион А. Фадзаев)

Атака начинается, когда соперник пытается положить руку на плечо атакующего (кадры 1, 2). Атакующий, перехватив руку захватом за предплечье и плечо изнутри (кадр 3). рывком на себя заставляет соперника шагнуть правой ногой вперед (кадр 4), и атакующий, резко наклонившись, головой прижимается к его груди (кадры 5. 6); одновременно привой рукой захватывая за бедро, быстро производит подножку снаружи под правую ногу, сбивает соперника прямо-вниз в опасное положение и прижимает к ковру лопатками (кадры 7, 8)

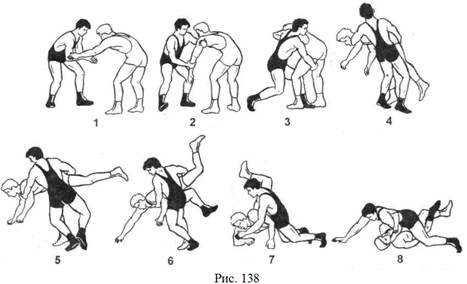

Рис. 138. Бросок наклоном захватом плеча и бедра с зацепом дальней ноги (двукратный олимпийский чемпион С. Белоглазов)

Атака начинается с перевода рывком за левую руку. Атакующий, выполнив перевод захватом за руку, быстро ставит левую ногу между ногами соперника (кадры 1, 2, 3). Захватив правой рукой за левое бедро, а левой — за плечо соперника, резким движением правой руки вверх отрывает его от ковра (кадры 4, 5). В момент приземления соперник разводит ноги в целях зашиты, ставит правую ногу на ковер. Используя ситуацию, атакующий быстро осуществляет захват зацепом дальней ноги, продолжая движение вперед-влево, и бросает соперника в опасное положение (кадры 6, 7, 8)

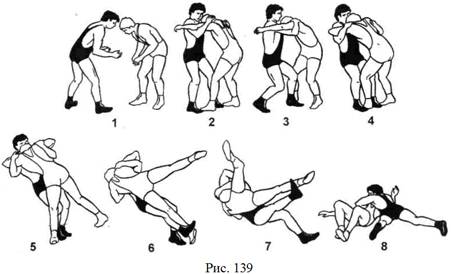

Рис. 139. Бросок прогибом захватом под плечи с зацепом стопой (олимпийский чемпион В. Юмин)

Захватив соперника под плечи (кадры 1, 2, 3), атакующий, наклоняясь назад, тянет его правой рукой, вынуждая переступать ногой (кадр 4); как только соперник перенес вес тела на левую ногу (кадр 5), атакующий производит зацеп правой ногой за голень (кадр 6); и, прогибаясь назад-вправо, бросает его в опасное положение и удерживает на спине (кадры 7, 8)

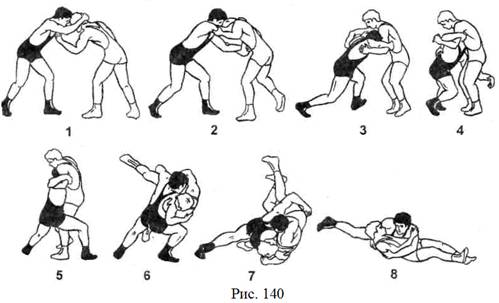

Рис. 140. Бросок сбиванием захватом плеча и бедра (чемпион мира А. Алиев)

Находясь в разноименной стойке в плотном захвате, атакующий рывком на себя тянет соперника вниз (кадры 1, 2). В момент, когда соперник пытается принять первоначальное положение, атакующий быстро делает шаг левой ногой вперед и нырок под левое плечо, одновременно захватывая за правое бедро (кадры 3, 4). Затем он быстро подставляет правую ногу снаружи за ногу соперника (кадр 5)-и, продолжая движение вперед-вправо, бросает его в опасное положение (кадры 6, 7, 8)

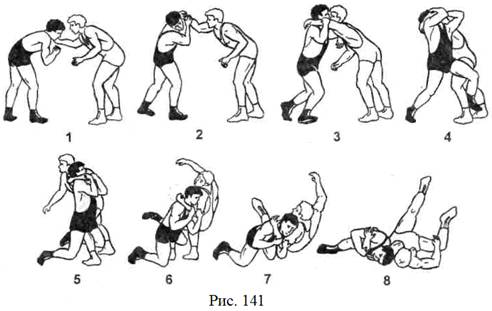

Рис. 141. Бросок захватом руки за плечо с зацепом нога снаружи (двукратный олимпийский чемпион Л. Тедиашвили)

Атака начинается, когда соперник пытается положить правую руку на плечо атакующего. Перехватив ее захватом за предплечье, атакующий отпускает его, в ответ соперник ставит левую руку на плечо атакующего (кадры 1,В этот момент атакующий, стремительно захватив снизу правой рукой за предплечье, а левой рукой за плечо, быстро подшагивает левой ногой за левую ногу соперника снаружи (кадр 4) и, прогибаясь назад, начинает быстро наклонять его туловище вниз-вправо, резко дергая за левую руку (кадр 5) и одновременно производя зацеп ногой снаружи за голень. Продолжая движение вперед-вправо, атакующий бросает соперника в опасное положение (кадры 6, 7, 8)

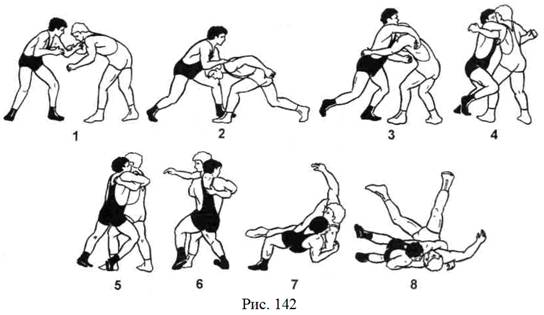

Рис. 142. Бросок затягиванием захватом руки и туловища (двукратный олимпийский чемпион С. Андиев)

Атакующий захватывает соперника за шею и энергично наклоняет его вниз (кадры 1, 2). В момент, когда соперник быстро выпрямляет туловище, атакующий захватывает его левое плечо снаружи, а правое — изнутри снизу, делая широкий шаг правой за его ногу, подставляет правую снаружи (кадры 3, 4, 5). Одновременно с этим атакующий энергично отклоняется вправо, отталкивается левой ногой, тянет правой рукой левую руку соперника вниз и бросает его через ногу спиной на ковер (кадры 6, 7, 8)

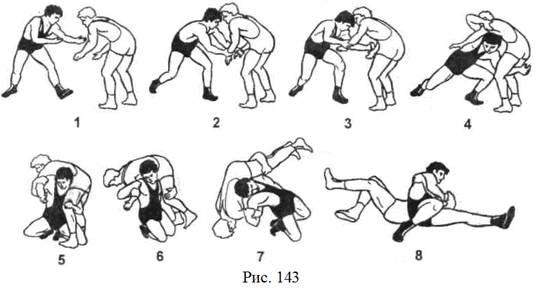

Рис. 143. Бросок поворотом захватом руки и одноименной ноги «мельница» (чемпион мира Ю. Шахмурадов)

Атакующий обманным движением рук соединяет вытянутые вперед руки соперника (кадры 1, 2). В ответ соперник разводит руки в сторону и тем самым дает возможность атакующему осуществить захват за одноименные руку и ногу (кадры 3, 4), после чего атакующий ставит свое левое колено между ногами соперника (кадр 5), резко отрывает его от ковра и бросает его вправо с поворотом в опасное положение (кадры 6, 7, 8)

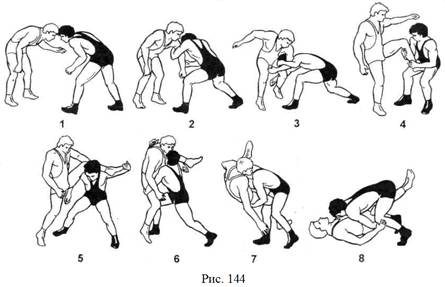

Рис. 144. Бросок наклоном, захватом плеча и бедра, нырком под ногу (олимпийский чемпион П. Пинигин)

Атака начинается рывком за левую руку (кадры 1, 2). Атакующий быстро наклоняется, захватывая левую ногу соперника, тянет ее вверх в сторону (кадры 3, 4). Затем наклоняется, производит нырок под ногу соперника (кадр 5). Продолжая движение, атакующий левой рукой захватывает правое бедро, а правой туловище соперника (кадр 6) и броском влево от себя опрокидывает его спиной на ковер (кадры 7, 8)

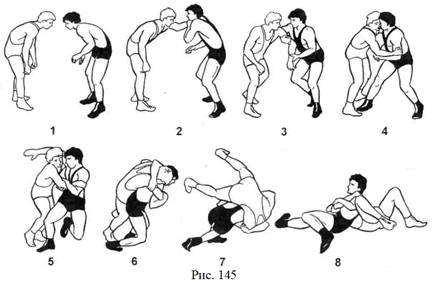

Рис. 145. Бросок подворотом захватом руки и шеи (олимпийский чемпион 3. Абдулбеков)

Атакующий в момент, когда соперник пытается положить руку на его плечо, захватом левой руки за запястье и толчком правой в плечо захватывает левую руку соперника (кадры 1, 2, 3). Затем делает паузу для того, чтобы соперник захватил его за левое плечо (кадр 4). Атакующий быстрым движением поворачивается спиной к сопернику, одновременно захватывает за шею и плечо, продолжая скручивающее движение влево-вниз (кадры 5, 6), и бросает соперника подворотом в опасное положение (кадры 7, 8)

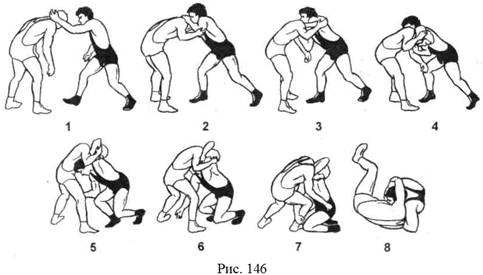

Рис. 146. Сваливание захватом головы сверху и правой голени (трехкратный олимпийский чемпион А. Медведь)

Атакующий рывком за шею захватывает плечо снизу и одновременно движением вниз — голову сверху (кадры 1,2,3). Осуществив захват за голову сверху, он переносит центр тяжести тела на правую ногу (кадр 4). Продолжая движение назад-вправо, заставляет соперника переставить правую ногу вперед (кадр 5) и сразу же быстрым движением устремляется вниз, захватывает рукой за впереди стоящую ногу соперника, не распуская захвата головы сверху (кадр 6). Продолжая движение вперед-влево, бросает соперника в опасное положение, прижимая к ковру (кадры 7, 8).

На рис. 136-146 атакующие действия рассматриваются в комплексе: техника выполнения приема взаимосвязана с тактикой единоборства. Тактика представлена способами подготовки благоприятной ситуации начала атаки для выполнения конкретного приема, что в совокупности образует сложные технико-тактические действия.

На наш взгляд, один из путей совершенствования коронного приема — это определение и систематизация тактических вариантов. Это вызвано тем, что уровень мастерства борцов в мире возрос, и на соревновании высокого ранга в процессе противоборства одним способом реализовать свой коронный прием становится трудно, так как соперники к нему быстро привыкают, находят защиту, а еще хуже — используют его для начала контратаки.

Поэтому в основе совершенствования коронного приема должно лежать расширение арсенала тактических операций, так как высшего спортивного мастерства невозможно достичь без непрерывных поисков и совершенствования новых способов тактической подготовки к коронному приему.

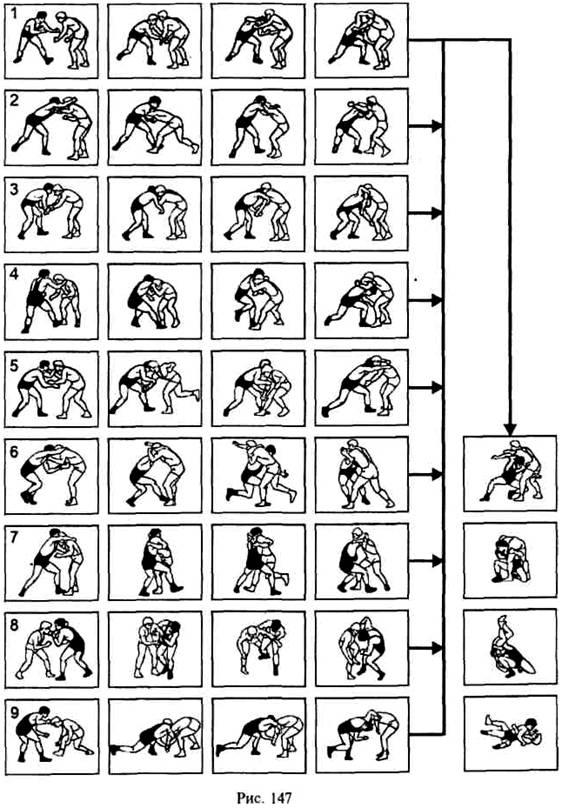

Возникает вопрос: какими должны быть способы тактических подготовок к коронному приему? Чтобы разобраться в сущности данного вопроса, рассмотрим 9 способов тактической подготовки к коронному приему на примере «мельницы» — броска поворотом захватом руки и одноименной ноги (рис. 147). Автором разработано 28 тактических способов, реально создающих благоприятные динамические ситуации начала атаки для проведения данного завершающего приема. Они просты по структуре выполнения и систематизированы для изучения с этапа начального обучения до этапа высшего спортивного мастерства согласно дидактическим принципам «от простого к сложному», «от известного к неизвестному». «Мельница» может стать коронной атакой, если на этапе базовой подготовки овладеть 1-м и 2-м способами тактической подготовки (см. рис. 147, 1 и 2); на этапе углубленного совершенствования другими способами (см. рис. 147, 3, 4, 5), а на этапе реализации индивидуальных возможностей — всеми остальными (6, 7, 8, 9).

Преимущество поэтапного подхода к формированию и совершенствованию приема в том, что тренеру легче, во-первых, контролировать в процессе обучения качество овладения приемом; во-вторых, проводить моделирование в учебно-тренировочном процессе; в-третьих, вовремя выявлять ошибки и вносить коррективы.

По такому же принципу можно привести в систему способы тактической подготовки к любому другому коронному приему с учетом индивидуальных особенностей борца. Данный подход требует творческого участия и спортсмена, и тренера, поскольку они являются на практике первопроходцами на пути усложнения технико-тактического арсенала борца.

Лучшим примером могут служить недавно завершившие спортивную деятельность борцы С. Белоглазов и А. Фадзаев и их тренеры и . Подтверждением тому является высокая оценка мастерства этих спортсменов Международной федерацией борьбы (ФИЛА).

По мнению специалистов вольной борьбы, высокое мастерство этих спортсменов состоит в том, что они являются импровизаторами на ковре, строят различные лабиринты, в которых запутываются соперники, за счет тактического кругозора умеют вовремя распознать их замыслы, за 2-3 хода вперед предвидеть, какие действия предпримут в атаке соперники. Широкое использование различных тактических связок, вариантов, комплексов (в арсенале у каждого — 3—4 коронных приема, по 2 в стойке и 1—2 в партере) делает их неуязвимыми. Такое направление в вольной борьбе в настоящее время является наиболее прогрессивным, отвечает новым требованиям ведения соревновательных схваток. Скорее всего, в дальнейшем еще больше возрастет необходимость его совершенствования.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |