Рисунок 2 — Диагностическая значимость комбинированной пробы

на основе определения фекального лактоферрина и иммунохимического теста

на скрытую кровь в кале в выявлении язвенного колита

При оценке возможности выявления язвенного колита на основе комплексного сравнительного анализа диагностической значимости комбинированного использования фекального лактоферрина и иммунохимического теста на скрытую кровь в кале с другими маркерами заболевания путем сравнения ППК установлено, что комбинированная проба превосходила по этому показателю СОЭ (р < 0,001), но не имела статистических достоверных различий с симптомами тревоги (р = 0,503), фекальным лактоферрином (р = 0,815) и иммунохимическим тестом на скрытую кровь в кале (р = 0,465). Диагностические характеристика симптомов тревоги, СОЭ, а также фекального лактоферрина и иммунохимического теста на скрытую кровь в кале при их раздельном применении в диагностике язвенного колита представлены в нашей предыдущей работе [6].

В диагностике язвенного колита чувствительность симптомов тревоги составила 76,92 % (95 % ДИ: 63,2–87,5), специфичность — 87,32 % (95 % ДИ: 77,3–94), ОППР — 6,07, ОПОР — 0,26, ППЦ — 81,6 %, ОПЦ — 83,8 % и ППК — 0,821 ± 0,04. Иммунохимический тест на скрытую кровь в кале имел ППК на уровне 0,825 ± 0,0397, чувствительность — 69,23 % (95 % ДИ: 54,9–81,3), специфичность — 95,77 % (95 % ДИ: 88,1–99,1), ОППР — 16,38, ОПОР — 0,32, ППЦ — 92,3 %, ОПЦ — 81 %. Чувствительность СОЭ составила 46,15 % (95 % ДИ: 32,2–60,5), специфичность — 84,51 % (95 % ДИ: 74–92), ОППР — 2,98, ОПОР — 0,64, ППЦ — 68,6 %, ОПЦ — 68,2 % и ППК 0,653 ± 0,0506. Тест на основе фекального лактоферрина обладал ППК на уровне 0,895 ± 0,0315, чувствительность — 80,77 % (95 % ДИ: 67,5–90,4), специфичность — 90,14 % (95 % ДИ: 80,7–95,9), ОППР — 8,19, ОПОР — 0,21, ППЦ — 85,7 %, ОПЦ — 86,5 %. Точка разделения для фекального лактоферрина соответствовала 15,25 мкг/г.

По чувствительности комбинированная проба превосходила СОЭ (р = 0,000067), но не отличалась по этому показателю от симптомов тревоги (р = 0,456), иммунохимического теста на скрытую кровь в кале (р = 0,102) и фекального лактоферрина (р = 0,613).

Маркер не имел статистических различий в специфичности по сравнению с симптомами тревоги (р = 1,00), СОЭ (р = 1,00), иммунохимическим тестом на скрытую кровь в кале (р = 0,078) и фекальным лактоферрином (р = 0,606).

Заключение

Впервые изучена возможность выявления органической патологии толстой кишки на основе комбинированного использования фекального лактоферрина и иммунохимического теста на скрытую кровь в кале. Комбинированная проба сопоставлена по диагностическим характеристикам с клиническими проявлениями симптомов тревоги, скоростью оседания эритроцитов, а также фекальным лактоферрином и иммунохимическим тестом на скрытую кровь в кале при их раздельном применении. В результате исследования установлено, что комбинированное использование фекального лактоферрина и иммунохимического теста на скрытую кровь в кале в диагностике органической патологии кишечника обусловило появление тенденции к повышению чувствительности и снижению специфичности пробы как по отношению к фекальному лактоферрину, так и по отношению к иммунохимическому тесту на скрытую кровь в кале при их раздельном применении. Статистические различия имели место только при сравнении чувствительности комбинированной пробы на основе фекального лактоферрина и иммунохимического теста на скрытую кровь в кале и фекального лактоферрина при его раздельном применении в выявлении колоректального рака. Результаты подобных исследований в изученных нами литературных источниках, отсутствуют. Hoshimoto и соавторы исследовали количественное содержание в фекалиях пациентов лактоферрина и гемоглобина и доказали, что их комбинированное использование позволяет повысить чувствительность и эффективность каждого из маркеров в диагностике органических заболеваний кишечника [5].

Обобщая представленные результаты исследования, можно сделать следующие выводы:

1. В выявлении колоректального рака и язвенного колита комбинированное использование фекального лактоферрина и иммунохимического теста на скрытую кровь в кале не отличалось по диагностической значимости от фекального лактоферрина (ППК: 0,930 ± 0,027 и ППК: 0,853 ± 0,0368, р = 0,623 и р = 0,815 соответственно) и иммунохимического теста на скрытую кровь в кале (р = 0,942 и р = 0,465 соответственно) при их раздельном применении.

2. Чувствительность комбинированного определения фекального лактоферрина и иммунохимического теста на скрытую кровь в кале составила в выявлении колоректального рака и язвенного колита 100 % (95 % ДИ: 92,5–100) и 84,62 % (95 % ДИ: 71,9–93,1) соответственно. Специфичность пробы находилась на уровне 85,92 % (95 % ДИ: 75,6–93).

3. Статистические различия имели место при сравнении чувствительности комбинированной пробы на основе фекального лактоферрина и иммунохимического теста на скрытую кровь в кале и фекального лактоферрина при его раздельном применении в выявлении колоректального рака (р = 0,00116).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Tibble, J. Non-invasive investigation of inflammatory bowel disease / J. Tibble, I. Bjarason // World J. Gastroenterol. — 2001. — Vol. 7, № 4. — Р. 460–465.

2. Маркеры воспалительных заболеваний кишечника в неинвазивной диагностике / [и др.] // Здравоохранение. — 2007. — № 10. — С. 33–37.

3. Филипенко, Н. В. Неинвазивная диагностика колоректального рака на основе фекального лактоферрина. / // Проблемы здоровья и экологии. — 2010. — № 2 (24). — С. 143–148.

4. Usefulness of fecal lactoferrin and hemoglobin in diagnosis of colorectal diseases / М. Hoshimoto [et al.] // World J. Gastroenterol. — 2007. — № 13(10). — Р. 1569–1574.

5. Vermeire, S. Laboratory markers in IBD: useful, magic, or unnecessary toys? / S. Vermeire, G. Van Assche, *****tgeerts // Gut. — 2006. — № 55. — Р. 426–431.

6. Филипенко, Н. В. Неинвазивная диагностика язвенного колита на основе фекального лактоферрина и иммунохимического теста на скрытую кровь в кале / // Проблемы здоровья и экологии. — 2010. — № 4 (26). — С. 144–151.

Поступила 18.01.2011

УДК 616.284 – 089.197.3

ВАРИАНТ КОНСЕРВАТИВНО-ЩАДЯЩЕЙ

РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НА СРЕДНЕМ УХЕ

, , Эль Рефай Хусам

Гомельский государственный медицинский университет

В настоящее время нет единой точки зрения о преимуществах той или иной санирующей операции на ухе и показаниях к ее выполнению. При выборе варианта санирующей операции на ухе необходимо учитывать анатомо-топографические и функциональные особенности. Авторами предложена оригинальная методика хирургического лечения хронического гнойного среднего отита.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, вариант консервативно-щадящей радикальной операции на среднем ухе, антродренаж.

VARIANT OF CONSERVATIVE SPARING

RADICAl OPERATION ON MIDDLE EAR

V. P. Sitnikov, E. S. Yadchenko, El-Refai Hossam

Gomel State Medical University

At present there is no single opinion about the advantages of this or that sanitizing operation on ear and indications for its performance. It is necessary to take into consideration anatomical topographic and functional features choosing the variant of a sanitizing operation. The authors proposed an original method of the surgical treatment for chronic suppurative otitis media.

Key words: chronic suppurative otitis media, variant of conservative sparing operation on middle ear, antrodrainage.

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) на сегодняшний день является актуальной проблемой оториноларингологии. Несмотря на очевидные успехи в разработке проблем профилактики и лечения указанной патологии, расспространенность ХГСО в мире, по данным ВОЗ, остается высокой и достигает 1 %, при этом достоверной тенденции к ее снижению не наблюдается. Являясь одной из основных причин прогрессирующей тугоухости, данная патология нередко приводит к глубокой инвалидизации лиц молодого трудоспособного возраста, негодности призывников к службе в армии, увеличению числа случаев временной нетрудоспособности, что обуславливает социально-экономическую значимость проблемы [10]. Частота тяжелых внутричерепных осложнений, угрожающих жизни больного, при ХГСО достигает 10 % [2]. Основным методом лечения заболевания является хирургический, который предусматривает ликвидацию гнойно-деструктивного процесса в полостях среднего уха, а также создание нормальных анатомических взаимоотношений наружного и среднего уха, формирование воздухоносных полостей среднего уха, восстановление цепи слуховых косточек и тимпанальной мембраны [6]. Поэтому на современном этапе чрезвычайно важной задачей отохирурга является правильный выбор хирургического способа лечения. В случае несоответствующего варианта операции или недостаточном объеме хирургического вмешательства возможен рецидив заболевания.

Существует несколько видов санирующих операций на среднем ухе. При деструктивном процессе в аттикоантральной области, холестеатоме, фистуле лабиринта наиболее часто применяют консервативно-щадящую радикальную операцию (КЩРО), которая предусматривает помимо элиминации патологического процесса сохранение жизнеспособных элементов трансформационной системы уха с целью сохранения слуха. Заушным или эндауральным подходом транскортикально вскрывают антрум и периантральные клетки, для улучшения обзора частично удаляют задневерхнюю стенку наружного слухового прохода (НСП) и костный мостик, с помощью операционного микроскопа оценивают степень патологического процесса, удаляют кариозную кость аттикоантральной области [5]. Основным недостатком транскортикального вскрытия антрума является излишнее удаление здоровой костной ткани сосцевидного отростка, что в последующем приводит к формированию трепанационной полости больших размеров. При благоприятном течении раневого процесса трепанационная полость покрывается тонким слоем грануляционной ткани с дальнейшей ее эпидермизацией. Несмотря на значительные достижения отохирургии и лекарственной терапии, добиться полного прекращения воспалительного процесса после хирургического вмешательства на ухе удается далеко не всегда. По данным литературных источников, достижение стойкой эпителизации послеоперационной полости и ремиссии хронического гнойного среднего отита при хирургическом лечении наблюдается лишь в 40–88 % случаев [1, 8, 9]. Это, в частности, способствует возникновению и персистенции микотической и бактериальной инфекции [3, 4]. При транскортикальном подходе к антруму также существует опасность возникновения ряда грозных осложнений (обнажение и травма твердой мозговой оболочки средней и задней черепных ямок, ранение мозговой ткани, сигмовидного синуса, лабиринта, канала лицевого нерва), что обусловлено особенностями топографо-анатомических вариантов его расположения. Наиболее щадящими методиками хирургического санирования аттико-антральной области с наружным подходом через сосцевидный отросток являются различные виды антродренажа. Данные методики учитывают индивидуальные особенности топографии полости антрума, а также сохраняют НСП и звукопроводящую систему среднего уха интактными [11, 12, 13, 14]. Однако недостатком антродренажа является ограничение хирургической ревизии только полостью антрума, тогда как адитус, где может находиться патологический очаг, остается недостаточно визуализированым. При этом не устраняется блок адитуса, а его клинические симптомы при перфоративном отите крайне скудны. Степень деструктивных изменений полостей среднего уха с их содержимым решается лишь в ходе оперативного вмешательства [7]. Таким образом, разнообразие вариантов хирургического лечения ХГСО свидетельствует о том, что ни один из них не решает полностью потребности отохирурга, что требует совершенствования и разработки новых способов решения проблемы.

Цель

Разработка способа хирургического лечения ХГСО, исходя из принципа щадящего и безопасного операционного доступа к адито-антральной области и формирования малой трепанационной полости.

Материалы и методы исследования

На базе ЛОР-клиники Гомельского государственного медицинского университета было проведено хирургическое лечение 26 пациентов с различными клиническими формами ХГСО. Критериями отбора пациентов служили: возраст ≥ 18 лет, наличие хронического гнойного среднего отита. Критерии исключения: тяжелая сопутствующая патология (декомпенсированный сахарный диабет, злокачественные новообразования, сердечно-сосудистая недостаточность и пр.).

Всем пациентам, поступившим на оперативное лечение, проводилось полное общеклиническое обследование. Собирались и тщательно анализировались жалобы больных и анамнез их заболевания, проводилась ото - и микроотоскопия, акуметрия, камертональные исследования, тональная пороговая аудиометрия, определение проходимости слуховой трубы, исследовалась функция вестибулярного анализатора, рентгенография височных костей (при необходимости — компьютерная томография). При наличии сопутствующей патологии (кариозные зубы, хронический тонзиллит, острые и хронические заболевания полости носа и околоносовых пазух) производилась их предварительная санация. В связи с тем, что ни у одного пациента не было отмечено «сухого» уха, проведено микробиологическое исследование ушного отделяемого с целью выделения возбудителя и определения чувствительности к антимикробным препаратам. Согласно полученным данным, все пациенты прошли предварительный курс консервативного лечения с применением системной и локальной антибактериальной и антимикотической терапии для ликвидации активных воспалительных явлений.

В зависимости от примененной хирургической методики больные были разделены на две группы. Пациентам основной группы (14 человек) проводилась субкортикальная КЩРО на среднем ухе с антродренажем по разработанной нами методике. Пациентам контрольной группы (12 человек) была проведена классическая транскортикальная КЩРО (3 пациентам дополнительно накладывали антродренаж). В 6 случаях в основной группе и в 5 случаях в контрольной одномоментно с КЩРО произведены различные виды тимпанопластики. Все операции выполнены под местной анестезией, в обязательном порядке проводилось гистологическое исследование биоматериала, взятого из среднего уха во время операции.

Техника субкортикальной КЩРО

При положении пациента лежа на операционном столе, на спине, больным ухом кверху под местной инфильтрационной анестезией производят разрез кожи задней стенки НСП с выходом кпереди от ножки завитка длиной 2 см (эндауральный разрез по Геерману). После отслойки мягких тканей обнажают шип Генле и задне-верхние отделы костной стенки НСП. В точке Вульфа, находящейся в области заднее-верхней стенки НСП в 6–8 мм от шипа Генле, шаровидной фрезой производят сверление кости под углом 45º во фронтальной плоскости черепа до проникновения в антрум. Это наиболее краткий путь до антрума, глубина которого составляет обычно 6–8 мм. Далее выполняется классическая КЩРО на среднем ухе по Штаке. Под контролем операционного микроскопа производится ревизия полостей среднего уха с элиминацией патологического очага. Операция завершается транскортикальным просверливанием двух отверстий (нижнее — на уровне дна антрума и верхнее — на 1 см выше) с установкой в антрум двух пластиковых дренажных трубочек диаметром 2 мм, которые выводятся наружу через кожные разрезы. На края кожных разрезов и вокруг дренажных трубочек накладывают фиксирующие швы (рисунок 1). Как правило, через 3–6 месяцев при отсутствии рецидива воспалительного процесса в ухе вторым этапом производят тимпанопластику.

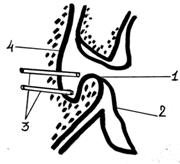

Рисунок 1 — Субкортикальная КЩРО с антродренажем (схематическое изображение):

1 — остатки «шпоры»; 2 — задняя стенка наружнго слухового прохода; 3 — дренажные трубки

в антруме; 4 — кортикальный слой сосцевидного отростка

В послеоперационном периоде проводится ежедневное промывание трепанационной полости противомикробными растворами через верхнюю трубочку в течение 7–10 дней. При установленной микотической природе заболевания послеоперационную полость промывают два раза в сутки раствором амфотерицина В; при смешанной грибково-бактериальной биоте — одно промывание проводится неототоксическими антибиотиками с учетом чувствительности выделенного возбудителя, при бактериальной — для промывания используется один антибиотик. Промывная жидкость вытекает через нижнюю трубочку. Это обстоятельство создает возможность высоких концентраций препаратов в глубоко расположенных отделах трепанационной полости. После завершения курса местной противовоспалительной терапии дренажные трубочки извлекают. У пациентов, которым проводили КЩРО по классической методике, данные препараты обычно вводятся в послеоперационную полость на стерильных турундах. Наружный слуховой проход после удаления турунды оставляют открытым для лучшего оттока раневого отделяемого и аэрации послеоперационной полости, причем вышеуказанные препараты вводятся в виде капель. Для улучшения дренирования барабанной полости в обеих группах пациентов в течение десяти дней после операции проводилась адренализация слизистой оболочки глоточного устья слуховой трубы 0,1 % раствором адреналина гидрохлорида.

Результаты хирургического лечения оценивались суммарно в зависимости от длительности операции, наличия или отсутствия интра- и послеоперационных осложнений, степенью и скоростью эпидермизации трепанационной полости, повышением качества жизни за счет прекращения отореи и рецидивов заболевания. Ближайшие морфологические результаты оценивались при выписке пациентов из стационара на 10–14 сутки с помощью микроотоскопии. Всем пациентам через 1 месяц после операции проводилось аудиометрическое исследование, повторное микробиологическое исследование отделяемого послеоперационной полости. В дальнейшем прооперированные пациенты находились под контролем отохирурга в течение 1, 3, 6, 12 месяцев. Данные результатов обследования и лечения вносились в специально разработанную индивидуальную карту пациента.

Результаты и обсуждения

В исследование включено 10 женщин, 16 мужчин в возрасте от 19 до 57 лет. По результатам обследования данных пациентов эпитимпанит был диагностирован у 16 пациентов, эпимезотимпанит — у 5 (из них у 15 имелась холестеатома), часто рецидивирующий мезотимпанит — у 5 пациентов. Двусторонний процесс установлен в 12 случаях. Длительность заболевания ХГСО составила от 2 до 30 лет. Группа сравнения достоверно не отличалась (р > 0,05) от основной группы по возрасту пациентов, клиническому течению ХГСО, тяжести сопутствующей патологии.

При камертональном исследовании в 73 % случаев выявлена тугоухость кондуктивного характера, в 23 % — смешанного, в 4 % — сенсоневрального. По данным тональной пороговой аудиометрии тугоухость I степени отмечена у 14 пациентов, II степени — у 8, III степени — у 4 пациентов. У%) обследуемых костно-воздушный интервал в зоне речевых частот составил от 30 до 40 дБ. Проходимость слуховой трубы определялась по методу Зберовской, результаты оказались следующими: I степень проходимости — 26 %; II степень — 57 %; III степень — 17 %; IV степень — 4 %.

При микробиологическом исследовании ушного отделяемого в 73 % случаев выделены различные возбудители. Установлено, что при ХГСО преобладает бактериальная и смешанная грибково-бактериальная биота (52 %). Наиболее часто высевали стафилококк (42 %), преимущественно обладающий патогенными свойствами, реже — синегнойную (21 %) и кишечную (11 %) палочки, протей (5 %). Микотическая природа заболевания подтверждена у 21 % пациентов. При ХГСО грибковой и грибково-бактериальной природы этиологически значимыми возбудителями являлись мицелиальные грибы Aspergillus spp. (fumigatus, niger) — 44 %, Penicillium spp. — 5 %, дрожжевые грибы C. albicans обнаружены в 44 % случаев. В сочетании с микромицетами наиболее часто из полостей среднего уха выделяли грам-отрицательные бактерии Pseudomonas aeruginosae, Escherichia coli, Proteus — 52 % случаев, грам-положительные — Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis — 38 % случаев.

При рентгенографии височных костей по Шуллеру и Майеру выявлены признаки деструкции сосцевидного отростка в,8 %) случаях ХГСО.

У пациентов обеих групп интраоперационно выявлено наличие блока адитуса в 5 случаях, в антруме обнаружен патологический секрет у 4 пациентов, кариозно-грануляционный процесс в полостях среднего уха установлен у 20 пациентов, у 2 пациентов отмечено обнажение твердых мозговых оболочек патологическим процессом, у 3 — фистула лабиринта, у 3 пациентов патологических изменений не найдено.

Длительность операции у пациентов основной группы составила в среднем 90 минут, контрольной — 120 минут. Осложнений при проведении оперативного вмешательства в основной и контрольной группе отмечено не было. Ранний послеоперационный период в контрольной группе осложнился развитием вестибулярных нарушений в 2 случаях, которые были купированы в течение 5 суток посредством проведения соответствующей терапии. У пациентов основной группы отмечалась полная эпидермизация небольших по размеру трепанационных полостей на 18 сутки в 89 % случаев и лишь в 69,3 % — в контрольной. Это обычно соответствовало полному исчезновению отека пластического лоскута и прекращению отделяемого из трепанационной полости. Все пациенты (как основной, так и контрольной групп) были выписаны из стационара с купированным обострением воспалительного процесса в ухе. В течение последующих 6 месяцев 4 пациентам основной группы вторым этапом произведена тимпанопластика. Через 1 год повторно обследовано 22 пациента (4 — с эпимезотимпанитом и 18 — с эпитимпанитом) основной (12 человек) и контрольной групп (10 человек). Отсутствие рецидива заболевания в течение последнего года было у 20 пациентов. У большинства из них послеоперационная полость содержала умеренное количество ушной серы и слущенного эпидермиса. В послеоперационном периоде гноетечение повторилось у 2 пациентов контрольной группы, по поводу чего был проведен курс противорецидивной терапии в условиях ЛОР-клиники. Исследование слуха у пациентов обеих групп выявило улучшение у,5 %) человек, ухудшение — у 1 (3,9 %), исходный уровень слуха сохранился у 8 (30,2 %) пациентов.

Таким образом, на основании нашего опыта проведения и анализа исходов санирующих операций на среднем ухе у пациентов, страдающих хроническим гнойным средним отитом, установлено влияние варианта хирургического вмешательства на функциональный и морфологический исходы оперативного лечения.

Выводы

1. Наиболее оптимальный подход к антруму достигается субкортикально через точку Вульфа, находящуюся в области верхне-задней стенки наружного слухового прохода в 6–8 мм от шипа Генле, за счет чего сокращается время хирургического вмешательства в среднем на 30 минут.

2. Субкортикальный подход является наименее травматичным, сохраняется неповрежденным кортикальный слой сосцевидного отростка и формируется малая трепанационная полость.

3. Дренирование и многократное промывание трепанационной полости в послеоперационном периоде через систему пластиковых трубок может использоваться в лечении пациентов с хроническим гнойным средним отитом бактериальной, грибковой и грибково-бактериальной этиологии.

4. В отдаленном периоде у всех пациентов отмечается полная эпидермизация небольших по размеру послеоперационных полостей, что позволяет добиться прекращения отореи и, при необходимости, через 3–6 месяцев провести тимпанопластику.

5. Высокая клиническая эффективность и отсутствие осложнений позволяет рекомендовать субкортикальную консервативно-щадящую радикальную операцию уха для широкого внедрения в практику здравоохранения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бартенева, А. А. Проблемы тимпанопластики / , . — Л.: Медицина, 1974. — 181 с.

2. Дискаленко, В. В. Отогенные и риногенные внутричерепные осложнения: пособие / , . — СПб, 2002. — 15 с.

3. Грибковые заболевания послеоперационных полостей уха, их клиника и лечение / [и др.] // Журнал ушных, носовых, горловых болезней. — 1968. — № 1. — С. 43–48.

4. Лев, Н. А. Грибковые заболевания послеоперационной полости среднего уха: обзор литературы / // Журнал ушных, носовых, горловых болезней. — 1968. — № 6. — С. 109–112.

5. Мануйлов, Е. Н. Техника щадящей радикальной операции среднего уха с заушным разрезом / // Вестник оториноларингологии. — 1955. — № 1. — С. 32–38.

6. Мишенькин, Н. В. Вопросы клиники, диагностики и лечения хронических отитов / // Омск, ОГМИ, 1979. — 88 с.

7. Патякина, О. К. Блокада адитуса и тимпанального перешейка при хронических средних отитах / // Журнал ушных, носовых, горловых болезней. — 1982. — № 5. — С.5–7.

8. Комплексная терапия с целью улучшения репаративных процессов в послеоперационных полостях среднего уха / [и др.] // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 1983. — № 3. — С. 13–17.

9. К вопросу о «болезни оперированного уха» / [и др.] // Тез. VIII съезда оториноларингологов Украины. — Киев, 1995. — С. 293.

10. Тарасов, Д. Н. Заболевания среднего уха / , , . — М., 1988. — 288 с.

11. Ульянов, Д. П. Модификация «антродренажа» при лечении хронических гнойных средних отитов / // Вестник оториноларингологии. — 1972. — № 4. — С. 13–15.

12. Устьянов, Ю. А. Методика эндоурального дренажа антрума / // Вестник оториноларингологии. — 2005. — № 6. — С. 56–59.

13. Шадыев, Х. Д. Возможности щелевой антро-аттикотомии / Х. Д. Шадыев, // Матер. V Всерос. науч.-практ. конф. оториноларингологов // Вестник оториноларингологии. — 2006. — № 5 (приложение). — С. 131.

14. Holt, J. J. Transcanal antrotomy / J. J. Holt // Laryngoscope. — 2008. — № 000. — P. 2036–2039.

Поступила 15.12.2010

УДК 616.314.11–089.28–14–06:616.314–007.13–073.66

ИЗУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

ТЕПЛОВЫХ МИКРОДЕФОРМАЦИЙ ЗУБОВ, ВОССТАНОВЛЕННЫХ

ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИМИ КОРОНКАМИ

, ,

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Ткани и органы полости рта постоянно испытывают термические воздействия. Синхронно с этим изменяют свои размеры и ортопедические конструкции, причем, в зависимости от использованного материала делают они это по-разному. Соответственно, в местах контактов появляются растягивающие или сжимающие напряжения, которые могут привести к поломке протеза и возникновению осложнений. Целью работы стал анализ термических микродеформаций зубов, восстановленных цельнокерамическими коронками. При восстановлении зуба керамической коронкой, изготовленной методом компьютерного фрезерования, реакция комплекса материалов на тепловое воздействие сходна с реакцией интактного зуба.

Ключевые слова: цельнокерамические коронки, голографическая интерферометрия, микродеформации зубов.

EXAMINATION WITH METHOD OF HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY HEAT

MICRODEFORMATIONS OF TEETH RESTORED WITH ALL-CERAMIC CROWNS

S. А. Naumovich, D. М. Polkhovsky, F. G. Drik

Belarussian State Medical University, Minsk

Tissues and organs of the oral cavity have a permanent thermal influence. Dimensions of the orthopedic constructions are changed synchronously with them, thus depends on the used materials, they are changing in a different ways. Accordingly, stretching or constringent exertions appear at the places of contact which could provoke prosthesis breakage as well as complications development. Aim of work was to analyze thermal teeth microdeformations restored with complete ceramic crowns made by method of computer milling. Reaction of materials on the heat influence was similar to the intact tooth reaction.

Key words: all-ceramic crowns, holographic interferometry, teeth microdeformation.

Введение

Ткани и органы полости рта постоянно испытывают термические воздействия. Синхронно с этим изменяют свои размеры и ортопедические конструкции, причем, в зависимости от использованного материала делают они это по-разному [1, 3]. Соответственно, в местах контактов появляются растягивающие или сжимающие напряжения, которые могут привести к поломке протеза и возникновению осложнений.

Важной задачей при лечении дефектов твердых тканей является восстановление биомеханической целостности зуба. Изучение факторов, которые влияют на величину и характер распределения внутренних напряжений в системе «опорный зуб – фиксирующий материал – искусственная коронка», имеет ключевое значение для повышения эффективности ортопедического лечения [1].

Цель

Анализ термических микродеформаций зубов, восстановленных цельнокерамическими коронками.

Объекты и методы

Для изучения деформационных характеристик зубов, восстановленных искусственными коронками, была использована лазерная голографическая интерферометрия [2, 4]. Задача исследования состояла в качественной оценке деформаций, возникающих в интактных зубах и зубах, восстановленных пластмассовыми и керамическими коронками, при воздействии тепловой нагрузки.

Объектом лазерной голографической интерферометрии служили 9 макетов с естественными зубами, ранее удаленными по ортодонтическим показаниям. Все макеты разделили на три равные группы, в которых зубы исследовали в интактном состоянии, восстановленные пластмассовыми коронками и восстановленные цельнокерамическими коронками, изготовленными методом компьютерного фрезерования. Зубы вертикально фиксировались в блоках из пластмассы холодной полимеризации на 1/4 длины корня и шлифовались по всей длине примерно на 1/3 толщины с целью обнажения в плоскости среза их внутренней структуры. Термическая нагрузка создавалась тепловым импульсом, подводимым к середине окклюзионной поверхности зубов через резистивную проволочную петлю, нагреваемую пропускаемым через нее электрическим током до 50 °C.

В качестве источника монохроматического освещения объекта использовался гелий-неоновый лазер ЛГН-202 с длиной волны 632 нм. Интерферограммы, полученные методом двойной экспозиции, фиксировались на фоточувствительных пластинах ПФГ-03.

Результаты

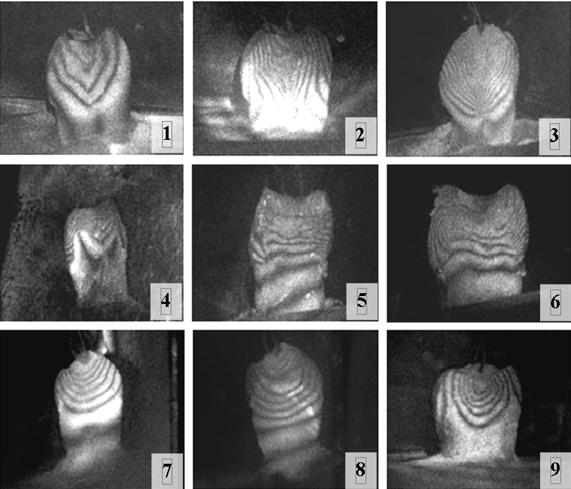

При нагревании интактного зуба (рисунок 1) тепловой поток распространяется в твердых тканях зуба как в изотропной среде. Это означает, что в естественном состоянии взаимное сочетание теплопроводности и коэффициентов термического расширения эмали и дентина обеспечивают непрерывность переноса тепловой энергии от наружной поверхности к глубокорасположенным слоям зуба. Об этом свидетельствует преемственность геометрии интерференционных полос в области эмалево-дентинной границы. На этом участке интерферограмм практически отсутствуют какие-либо заметные градиентные скачки внутреннего напряжения в твердых тканях зуба.

Интерференционная картина, возникающая при нагревании зуба, восстановленного пластмассовой коронкой, резко отличается от аналогичной картины в интактном зубе. На линии контакта между пластмассой искусственной коронки и дентином культи зуба отмечается выраженное изменение частоты интерференционных полос и резкое изменение их ориентации. Это свидетельствует о том, что восстановленный пластмассовой коронкой зуб представляет собой анизотропный комплекс, пластмассовый фрагмент которого имеет большие по сравнению с дентином значения теплопроводности и коэффициента термического расширения.

При восстановлении зуба керамической коронкой, изготовленной по CAD/CAM технологии, реакция комплекса материалов на тепловую нагрузку приближается к реакции интактного зуба. Преемственность интерференционных полос на границе между керамической коронкой и культей зуба существенно не нарушается. Частота полос на обоих фрагментах практически одинакова. Из этого следует, что теплопроводность и коэффициент термического расширения керамики и твердых тканей зуба близки по абсолютным величинам. Важную роль играет высокая точность изготовления цельнокерамических коронок при использовании метода компьютерного фрезерования. Кроме того, большое значение имеет адгезивная фиксация таких коронок с помощью композиционного материала, в результате которой восстановленный зуб воспринимает нагрузки как единая биомеханическая система.

Рисунок 1 — Интерференционные картины, возникающие на срезах зубов при тепловом воздействии

(1, 2, 3 — интактные зубы; 4, 5, 6 — зубы восстановлены пластмассовыми коронками;

7, 8, 9 — зубы восстановлены керамическими коронками)

Заключение

Таким образом, применение пластмассовых коронок бесперспективно из-за потенциально неизбежного разрушения всего комплекса и может быть рекомендовано как временная мера. Использование цельнокерамических коронок, изготовленных методом компьютерного фрезерования, обеспечивает восстановленным зубам биомеханическую целостность, сопоставимую с интактными зубами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Инсарова, Н. И. Основные понятия теории упругости и сопротивления материалов в стоматологии: учеб.-метод. пособие / Н. И Инсарова, , . — Минск: БГМУ, 2005. — 43 с.

2. Fogleman, E. A. Laser interferometric method for measuring linear polymerization shrinkage in lightcured dental restoratives / E. A. Fogleman, M. T. Kelly, W. T. Grubbs // Dent. Mat. — 2002. — Vol. 18, № 4. — P. 324–330.

3. Spectrophotometric Analysis of All-ceramic Materials and Their Interaction with Luting Agents and Different Backgrounds / V. Barath [et al.]. // Adv. Dent. Res. — 2003. — Vol. 17. — P. 55–60.

4. Yamamura, M. Mechanical evaluation of crown restoration by means of laser holographic interferometry, with a primary regard to establish a system for an experimental method / M. Yamamura // Kanagawa Shigaku. — 1989. — Vol. 24, № 3. — P. 450–462.

Поступила 03.11.2010

НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Д. А. МАСЛАКОВА

25 февраля 2011 г. ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Андреевич Маслаков — известный белорусский ученый-патофизиолог, педагог, общественный деятель, почетный гражданин г. Гродно, заслуженный деятель науки БССР, почетный доктор Белостокской медицинской Академии.

в крестьянской семье 8 февраля 1927 г. в д. Лесники Мстиславльского района Могилевской области. В 1945 г. он с отличием окончил среднюю школу, в 1951 г. — Витебский государственный медицинский университет и поступил в аспирантуру при 1-м Московском медицинском институте. Здесь после завершения учебы защитил кандидатскую диссертацию, посвященную роли цитотоксинов в патогенезе острых нефритов. В 1959 г. становится сотрудником кафедры патологической физиологии Витебского государственного медицинского института, где работал ассистентом, а затем доцентом и по совместительству деканом лечебного факультета.

В 1962 г. назначен ректором Гродненского медицинского института, которым бессменно руководил по 1998 г. В это время по-настоящему ярко раскрылись его научно-педагогические способности и блестящий талант руководителя. В 1974 г. Дмитрий Андреевич успешно защищает докторскую диссертацию на тему «Экспериментальное обоснование применения полиглюкина как полисахарида при лечении циркуляторной гипоксии печени и язвенных заболеваний желудка и кишечника», а в 1975 г. ему присуждено ученое звание профессора. За период работы ректором создана материальная база вуза: организовано 4 новых факультета, созданы новые кафедры и курсы, открыты научно-исследова-тельские лаборатории, построены административный и биологический корпуса. На базе кафедры биохимии организован отдел регуляции обмена веществ, который затем превратился в солидный научный центр — Институт биохимии НАН Беларуси, а в настоящее время это филиал Института фармакологии и биохимии НАНБ.

Дмитрий Андреевич – основатель научной школы Гродненских патофизиологов. Он являлся главным организатором и создателем кафедры патологической физиологии ГрГМИ, которую возглавлял с 1962 по 2004 гг. По воспоминаниям коллег, наиболее важным в его работе в этот период стало создание на кафедре демократичной, доброжелательной атмосферы, позволявшей сотрудникам не только проявить творческие способности, но и реализовать индивидуальные возможности. Под его руководством проводились исследования по изучению биологической активности некоторых аминокислот, в частности, изучался противоопухолевый эффект L-триптофана, эффекты введения L-аргинина при ишемических и реперфузионных повреждениях головного мозга и др. В последние годы интересы Дмитрия Андреевича были сосредоточены на исследованиях патогенеза алкоголизма, наркоманий и токсикоманий. Профессором опубликовано более 110 научных работ, в том числе и за рубежом, издана монография «Биологическая активность некоторых полисахаридов и их клиническое применение». Под руководством профессора и при его участии защищены 3 докторские и свыше 10 кандидатских диссертаций.

За многочисленные заслуги перед здравоохранением и огромный творческий вклад в развитие научных знаний о патологической физиологии профессор был неоднократно удостоен наград самого различного уровня. Он являлся Заслуженным деятелем науки Республики Беларусь, Почетным гражданином г. Гродно, Почетным доктором Белостокской медицинской Академии, награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов», медалями «За доблестный труд», «Франциска Скорины», знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами Верховного Совета БССР и Верховного Совета Республики Беларусь.

всегда отличали исключительная человечность, сострадание к людям, искренняя доброжелательность и чуткость. Доброта и человеколюбие Дмитрия Андреевича, участие в судьбе каждого выпускника снискали любовь и глубокое уважение его учеников и коллег.

Светлая память о Дмитрии Андреевиче Маслакове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и работал с ним.

Научно-педагогический коллектив

Гомельского государственного

медицинского университета

Поступила 29.03.2011

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Редакция журнала «Проблемы здоровья и экологии» просит авторов соблюдать следующие правила:

1. Статьи должны быть написаны на высоком научном и методическом уровне с учетом требований международных номенклатур, отражать актуальные проблемы, содержать новую научную информацию, рекомендации практического характера. При изложении методик исследований необходимо сообщать о соблюдении правил проведения работ с использованием экспериментальных животных.

2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа с межстрочным интервалом 18 пунктов (1,5 машинописных интервала) в 2-х экземплярах. Ширина поля слева ¾ 3 см, сверху и снизу ¾ 2,0 см, справа ¾ 1 см. Текстовый редактор ¾ Microsoft Word 97 и выше. Шрифт ¾ Times New Roman, 14.

3. Объем оригинальных статей, включая рисунки, таблицы, указатель литературы 8-10 страниц (не менее 14000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и другие), научных обзоров и лекций ¾ до 15 страниц.

4. Вначале пишутся УДК, название статьи, инициалы и фамилия авторов, учреждение, которое представило статью.

5. Перед текстом статьи печатается реферат и ключевые слова на русском языке, затем название статьи, фамилии авторов, название учреждения (полное), название статьи, реферат и ключевые слова на английском языке (100–150 слов).

6. Текст статьи печатается с обязательным выделением следующих разделов: введение (краткий обзор литературы по данной проблеме, с указанием нерешенных ранее вопросов, сформулирована и обоснована цель работы), основная часть: материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение, завершаемое четко сформулированными выводами, список использованной литературы. Полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с соответствующими данными.

7. В разделе «Заключение» должны быть в сжатом виде сформулированы основные полученные результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения. При необходимости должны быть также указаны границы применимости полученных результатов.

8. Сокращение слов не допускается, кроме общепринятых сокращений химических и математических величин, мер, терминов. В статьях должна быть использована система единиц СИ.

9. В таблицах, графиках и диаграммах все цифры и проценты должны быть тщательно выверены автором и соответствовать цифрам в тексте. В тексте необходимо указать их место и порядковый номер. Все таблицы, графики и диаграммы должны иметь названия.

10. Обязательна статистическая обработка данных с применением современных методов.

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Иллюстрации (фотографии, графики, рисунки, схемы) должны быть обозначены как рисунки и пронумерованы последовательно арабскими цифрами. К публикации в журнале принимаются статьи, иллюстрированные черно-белыми (с градациями серого цвета) рисунками высокого качества. Фотографии, фотокопии с рентгенограмм ¾ в позитивном изображении должны подаваться в электронном виде, записанными в одном из форматов, предпочтительно ¾ TIFF, JPG, PSD. В подписях к микрофотографиям указываются увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски или импрегнации материала.

12. В конце каждой оригинальной статьи должен быть приложен библиографический указатель работ (не более 15), оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическое описание документа», для обзорной статьи и лекции (не более 30), ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. В тексте дается ссылка на порядковый номер списка в квадратных скобках. Статьи без литературных ссылок не принимаются. Ссылки на авторефераты диссертаций не допускаются.

13. К статье прилагаются сведения об авторах (Ф. И.О., звание, ученая степень, должность, учреждение, город, адрес электронной почты и контактный телефон).

14. Статья должна быть изложена на русском или английском языке для иностранных авторов.

15. В конце статьи должны быть подписи всех авторов.

16. Обязательно предоставление материалов на магнитных носителях с соблюдением вышеуказанных правил. Надпись на дискете должна содержать Ф. И.О. автора и название статьи.

17. Направление в редакцию ранее опубликованных или уже принятых в печать в других изданиях работ не допускается.

18. Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором. Обязательна виза руководителя подразделения.

19. Статьи рецензируются членами редколлегии и редакционного совета.

20. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи.

21. При нарушении указанных правил статьи не рассматриваются. Рукописи не возвращаются.

22. Обязательным условием опубликования статьи является наличие квитанции (ксерокопии) о подписке на журнал «Проблемы здоровья и экологии».

22. Обязательным условием опубликования статьи является наличие квитанции (ксерокопии) о подписке на журнал «Проблемы здоровья и экологии».

в пище и табачном дыме, эндогенные соединения (серотонин, гистамин, дофамин) метаболизируются в печени с участием изоферментов ариламин-N-ацетилтрансфераз: NAT1 и NAT2.

в пище и табачном дыме, эндогенные соединения (серотонин, гистамин, дофамин) метаболизируются в печени с участием изоферментов ариламин - N-ацетилтрансфераз: NAT1 и NAT2.

в пище и табачном дыме, эндогенные соединения (серотонин, гистамин, дофамин) метаболизируются в печени с участием изоферментов ариламин - N-ацетилтрансфераз: NAT1 и NAT2.

в пище и табачном дыме, эндогенные соединения (серотонин, гистамин, дофамин) метаболизируются в печени с участием изоферментов ариламин - N-ацетилтрансфераз: NAT1 и NAT2.

в пище и табачном дыме, эндогенные соединения (серотонин, гистамин, дофамин) метаболизируются в печени с участием изоферментов ариламин - N-ацетилтрансфераз: NAT1 и NAT2.

в пище и табачном дыме, эндогенные соединения (серотонин, гистамин, дофамин) метаболизируются в печени с участием изоферментов ариламин - N-ацетилтрансфераз: NAT1 и NAT2.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |