где V - объем пробы в миллилитрах.

В пробах почвы, удельную активность которых рассчитывают на единицу площади (кмІ), коэффициент зольности определяют так:

![]() ,

,

где М2 - масса золы от всей пробы в граммах;

S - площадь отбора проб в смІ;

107 - множитель пересчета площади на кмІ.

Если пробу почвы не подвергают озолению, а лишь высушивают до постоянной массы, то в расчет удельной активности вводят коэффициент концентрации, который определяют по той же формуле, что и коэффициент озоления, При этом М2 обозначает массу сухого остатка от всей пробы в граммах.

Количество помещаемой на подложку золы определяется задачами исследования, количеством имеющегося материала и свойствами измеряемого излучения. Так, для определения активности альфа-излучателей целесообразно проводить измерение скорости счета от препарата в «тонком слое», принимая во внимание малый пробег альфа-частиц. В «тонком слое» исследуется и суммарная бета-активность проб, имеющих - малую концентрацию минеральных веществ (вода, аэрозоли), или малую энергию излучения (менее 1 Мэв).

Суммарная бета-активность большинства кормов и продуктов питания исследуется в «промежуточном» слое золы, составляющем 25-50-100 мг/смІ с расчетом на регистрацию бета-частиц средних и больших энергий: от 1,5 до 3 Мэв. В некоторых случаях допускается измерение суммарной активности в «толстом» слое (приблизительно 1,5-2г/см2), не требующем точного взвешивания исследуемой пробы.

Для определения толщины измеряемого слоя зольного остатка в качестве ориентира пользуются слоем половинного ослабления. Слоем половинного ослабления (Ѕ) называется такая толщина вещества, при прохождении через которую интенсивность излучения ослабляется в 2 раза.

Слой половинного ослабления обозначают в отношении массы в мг к площади в 1 смІ. Этим отношением пользуются и в случае определения толщины навески зольного остатка пробы или радионуклида, выделенного из пробы радиохимическим путем.

Тонким слоем считается слой пробы на подложке, составляющий 0,1 слоя половинного ослабления для данного вида излучения.

Промежуточным слоем считается слой пробы, составляющий 2-3 слоя полуослабления.

Толстым слоем считается слой пробы, составляющий 6-8-10. и более слоев половинного ослабления.

При измерении суммарной бета-активности для определения толщины измеряемой навески ориентируются на энергию излучения К40 и соответствующий ей слой половинного ослабления в мг/смІ. Измерения суммарной бета-активности в толстом слое применяются с целью получения скорых, хотя и менее точных сведений и загрязнении пробы (экспресс-методы).

Хранение и удаление зольного остатка

Хранить золу, приготовленную для анализа или оставшуюся после радиометрии, следует в стеклянной посуде (банки, колбы, пробирки), плотно закрытой пробками, герметизированной менделеевской замазкой (парафином, пластилином).

Зольные остатки проб с отсутствием радиоактивных загрязнений удаляют как обычный мусор. Золу от проб с повышенным уровнем радиоактивности, что свидетельствует о наличии радионуклидов выше допустимых концентраций, отправляют, обеспечив надежную упаковку во время транспортировки, в специальное место захоронения отходов (в Ростов, предприятие «Радон»)

Расчет удельной ( УА) или объемной (ОА) радиоактивности проб.

Активность – это количественная мера радиоактивности вещества. Зависит от первоначального количества радиоактивного вещества, периода полураспада, от постоянной распада (л), т. е. от процессов, происходящих в ядре. Поэтому количество радиоактивного вещества определяется числом распадов радионуклидов в единцу времени (расп /с; расп / мин), т. е. радиоактивностью.

Единицы измерения радиоактивности

Расп./ с - 1 Беккерель (Бк).

3,7 • 1010 расп/с - 1 Кюри (Ки).

1Ки = 3.7-1010 Бк.

Радиоактивное вещество, находясь в пробе, распадается согласно закону радиоактивного распада и выделяет лучи определенного вида и энергии. О содержании радионуклида в пробе судят по степени физических процессов (ионизации, сцинтилляции, фотохимический) в веществе детектора под действием излучения.

Для расчета радиоактивности используют абсолютный и относительный методы. В основе абсолютного метода определения активности источника лежит применение закона радиоактивного распада. Активность источника прямо пропорциональна числу имеющихся в нем ядер и постоянной распада

![]() ,

,

где Nt - количество распадающихся ядер в данный момент.

No - первоначальное количество ядер.

л - постоянная распада для данного радионуклида.

Для определения радиоактивности исследуемых проб объектов ветнадзора чаще используется относительный метод расчета.

Метод основан на сравнении активности исследуемой пробы с активностью эталона.

Для этого измеряют скорость счета импульсов исследуемой пробы и эталона. Скорость счета не равна, но пропорциональна числу распадов радионуклида в пробе и эталоне. Поэтому справедливо следующее уравнение:

![]() , откуда

, откуда

![]() ,

,

где n – счет импульсов

![]() (имп.);

(имп.);

![]() (имп).

(имп).

Применение относительного метода возможно при соблюдении следующих условий:

1.Выбор соответствующего эталона.

2.Скорость счета от пробы и эталона проводят в идентичных условиях.

n фон - количество импульсов от пустой подложки.

n пробы - счет импульсов от подложки с пробой.

n эталона - счет импульсов от подложки с эталоном.

В качестве эталона выбирают радиоактивный изотоп, одноименный с изотопом, определяемым в пробе. Вид, энергия излучения эталона и пробы должны быть равны.

Например, для стронция-90, цезия-137. Определяя суммарную в-активность кормов и продуктов, изотопный состав которых неизвестен, используют в качестве эталона для в-излучения соли калия. Этот элемент имеет широкое распространение в растительном, животом мире, минеральной части почвы и содержит радиоактивный изотоп К40. В каждом грамме природного калия содержится 27 Бк К40.

Идентичные условия предполагают, что измерения скорости счета импульсов и эталона проводят на одном и том же приборе, с одним и тем же детектором, на одинаковых по размеру материалу и геометрии подложках.

После радиометрирования проб данные удельной или объемной радиоактивности заносятся в журнал.

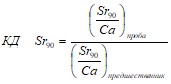

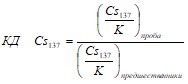

Для более полной характеристики радиационной ситуации на территории хозяйства, в котором проводится отбор проб, обязательно рассчитывают коэффициент дискриминации. Он показывает движение, распространение, аккумулирование радионуклидов на всех этапах биологической цепи.

В "пищевых" цепях, переходя от звена к звену, радионуклиды количественно изменяются, что можно выразить математически, введя понятие коэффициента дискриминации или отличительности. Он равен:

Отношение содержания Sr90 к Са в биологических объектах получила название стронциевой единицы (с. е.). Аналогично этому было введено понятие цезиевой единицы (ц. е.) для отношения содержания Cs137 к К.

Этот коэффициент при наличии дискриминации радиостронция или радиоцезия в пользу соответственно кальция или калия меньше единицы. Если он больше единицы, то это свидетельствует о накоплении радионуклидов в каждом последующем звене биологической цепи. Это может быть следствием радиоактивного загрязнения окружающей среды, когда идет выброс радионуклидов из почвы с земной массой накопления их. В обычных условиях – при недостатке химически родственных элементов, но выступающих в качестве конкурентов, кальция и калия. Стронций и кальций, цезий и калий, являются химически родственными и в биологических средах ведут себя сходным образом. Однако, при миграции по звеньям цепи почва-человек оба элемента аккумулируются в разной степени: предпочтение в пользу стабильных изотопов. Это, по-видимому, связано с тем, что в обменных процессах, в первую очередь, принимают участие необходимые для организма стабильные изотопы, а при недостатке вступают в процесс их химические аналоги - радиоактивные изотопы. В этом проявляется принцип конкурентности.

Критерием допустимой и, как полагают, безопасной для человека концентрации искусственных радионуклидов в продуктах растительного и животного происхождения и в питьевой воде, служат нормы. Они заложены в «Санитарных Правилах и Нормах» (СанПиН). Расчёты предельно допустимых концентраций (ПДК) для продуктивных животных должны исходить из ПДК для человека как потребителя продуктов животного происхождения. Причём радионуклиды, поступающие в организм животных с кормом, могут не оказывать влияния на их продуктивность. Животные легко переносят большие дозовые нагрузки I131, Sr90, Cs137, чем человек. Однако, мясомолочная продукция таких животных не может быть использована, так как имеет концентрацию радионуклидов, превышающих ПДК для человека.

На основании данных радиоактивности исследуемых проб объектов ветнадзора можно рассчитать годовое поступление радионуклидов в организм человека.

Предлагаемые нормы удельной активности стронция-90 и цезия-137 в продуктах питания определяются предельной годовой эквивалентной дозой облучения человека 1 милизиверт (мЗв), согласно Федерального закона «О радиационной безопасности населения», а также пределами годовых поступлений их с пищей соответственно 3,6-104 Бк и 7,7-104 Бк.

Эти годовые поступления радионуклидов будут выдержаны при радиоактивности суточного рациона в 100Бк /сутки для стронция-90 и 210 Бк /сутки для цезия -137

Расчёты допустимой удельной активности пищевых продуктов произведены с учётом доли вклада данного конкретного продукта в загрязнённость суточного рациона, масса которого для человека равна 1860г/сутки и реальной удельной активности стронция-90 и цезия-137 в пищевых продуктах.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |