Широкое применение свайных фундаментов объясняется следующими преимуществами:

- способность воспринимать вертикальные вдавливающие и выдергивающие нагрузки, горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты;

- высокая индустриальность;

- короткие сроки производства работ;

- экономия материалов;

- высокое качество работ нулевого цикла в зимнее время в любой климатической зоне;

- незначительные общие и неравномерные осадки.

По условиям взаимодействия с грунтом сваи подразделяются на сваи-стойки и сваи-трения (висячие сваи).

К сваям-стойкам относятся все виды свай, опирающиеся на скальные и малосжимаемые прочные грунты.

К сваям трения относятся все виды свай, опирающиеся на сжимаемые грунты и передающие нагрузку на основание силами трения о боковую поверхность.

По виду основного материала сваи бывают: железобетонными, сталефибробетонными, бетонными, грунтобетонными (грунтоцементными) и стальными.

По способу погружения в грунт:

- забивные, погружаемые в грунт без его выемки с помощью молотов;

- буровые, устраиваемые в грунте путем заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или установкой в них железобетонных элементов;

- набивные, устраиваемые в грунте укладкой бетонной смеси в скважины, образованные в результате вытеснения грунта;

- сваи-оболочки - заглубляемые вибропогружателями с выемкой грунта и заполняемые полностью или частично бетонной смесью;

- винтовые – (с металлическими наконечниками), погружаемые в грунт специальными установками под углом 0 – 450 к вертикали.

В зависимости от размещения в плане, свайные фундаменты проектируют в виде:

- одиночных свай – под отдельно стоящие опоры;

- свайных лент – под стены зданий с расположением свай в один, два ряда и более;

- свайных кустов – под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапециевидной и др. формы;

- сплошного свайного поля – под тяжелые сооружения со сваями, равномерно-расположенными под всем зданием и объединенными ростверком в виде сплошной плиты.

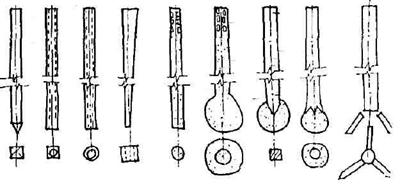

Виды свай

По форме сечения сваи бывают круглыми (диаметр 400 – 700 мм), квадратные (250*250 – 400*400мм), прямоугольными, ромбовидными, трубчатыми, трехветвевыми.

При устройстве фундаментов чаще всего применяют монолитные железобетонные ростверки (из бетона класса не ниже В12,5).

Тема 7. Гидроизоляция фундаментов

Для защиты стен бесподвальных зданий от капиллярной влаги во всех стенах в цоколе укладывают горизонтальную гидроизоляцию из 2-х слоев толя, рубероида или слоя жирного цементного раствора состава 1:2 толщиной 20-30 мм на 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа и на 150 200 мм выше отметки тротуара или отмостки.

Фундаменты, находящиеся в агрессивной среде (при наличии в грунтовой воде агрессивных составов), выполняют из бетона на пуццолановом портландцементе и шлакопортландцементе, кроме случаев щелочной активности, когда можно применять цемент любых видов, кроме пуццоланового и шлакопортландцемента.

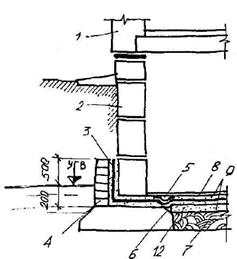

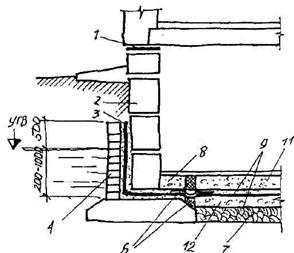

При напорах воды от 0,1 до 0,2 м для защиты подвала от проникновения воды под пол подвала укладывают слой мягкой жирной глины толщиной 250 мм и бетонную подготовку толщиной 100-200 мм. Наружную поверхность стен изолируют штукатуркой цементным раствором с последующей обмазкой горячим битумом за 2 раза и забивкой слоем мягкой жирной глины толщиной 200-250 мм (рис. 26).

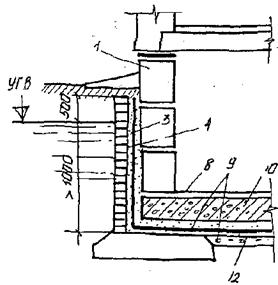

При напорах воды от 0,2 до 0,8 м возникает опасность всплывания пола, поэтому пол искусственно утяжеляют. В этих случаях на грунт укладывают бетонную подушку толщиной 100-150мм, поверхность которой выравнивают цементным раствором или слоем асфальта толщиной 20-25 мм с последующей наклейкой по битумной или асфальтовой мастике гидроизоляционного ковра из 2-х или 3-х слоев рубероида, гидроизола, бризола. Для предохранения этой части гидроизоляционного ковра от механических повреждений устраивают защитную стенку толщиной 120 мм из хорошо обожженного кирпича, выкладываемую на цементном растворе.

При больших напорах воды, когда уровень грунтовых вод превышает уровень пола подвала более чем на 0,8 м, пол устраивают в виде плоской железобетонной плиты, загруженной стенами дома, или в виде плиты с ребрами верх.

На плоскую железобетонную плиту, (а при ребристой - в промежутках между ребрами), укладывают тяжелый бетон, по которому устраивают чистый пол.

ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД

НЕ МЕНЕЕ 200 мм 200-1000 мм

ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД СВЫШЕ 1000 мм

Детали фундаментов

Световые приямки применяют для устройства оконных проемов в стенах цокольного и подвального этажей. Может быть выполнен из кирпича, сборных панелей и объемных блоков. См. рис.

Для приямка устраивается водоотвод, и ограждающая решетка (вертикальная или горизонтальная.

Контрольные вопросы:

1. Виды оснований фундамента.

2. Основные факторы, определяющие глубину заложения фундаментов.

3. Основные конструктивные решения фундаментов, их достоинства и недостатки.

4. Основные виды гидроизоляции.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Современные виды фундаментов. Комбинированные конструктивные решения.

2. Современные материалы, применяемые для гидроизоляции фундаментов.

Отсекатели капиллярной влаги.

3. Детали фундаментов. Отмостка. Разуклонка территории.

4. Прижимная гидроизоляционная обойма (рубашка).

5. Устройство отмостки, световые и загрузочные приямки

Список используемых источников:

1. Пономарев конструирование: учебник для вузов, 2-е издание / - М.: Архитектура-С, 2009. - 736 с.

5. Забалуева архитектурно-конструктивного проектирования [Электронный ресурс]: учебник/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 196 c.— Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/30436

Лекция 7

Тема 1. Функциональные основы проектирования жилых и общественных

зданий

В условиях рыночной экономики и развития различных видов собственности на землю и здания, гражданские здания могут строиться по заказу любого собственника в зависимости от его социальных потребностей и экономических возможностей.

Однако основные параметры определяются конкретными условиями каждого населенного места и регулируются местными советами и администрацией.

Тема 2. Объемно-планировочные схемы гражданских зданий.

Специализированные здания

Здания коридорного, галерейного, секционного типа. Тип секций, длина коридора, ориентация галереи. Световые карманы. Организация эвакуационных путей и выходов.

Анфиладная и зальная планировки

Области применения. Достоинства и недостатки.

Показать на рисунках

Объемно-планировочные решения общественных зданий

Общественные здания различают по нескольким классификационным признакам: функциональному назначению, повторяемости (уникальные и массовые), градостроительной роли (общегородские, районные, микро районные), этажности мало и многоэтажный) вместимости и конструктивному решению.

Функциональное назначение играет определяющую роль в объемно-планировочном решении здания. По этому признаку общественные здания делятся на специализированные (одно функциональные) и универсальные (многофункциональные).

Специализированные здания имеют определенное, не изменяющееся всего срока эксплуатации назначение: школа. Музей, больница театр и т. п. Согласно назначению специализированные здания делят на 14 основные групп, предназначенных для следующих учреждений:

Ι – здраво - охранения, физической культуры и социального обеспечения;

ІІ – просвещения; ІІІ – культуры (библиотеки, музеи и др.);

ІV – искусства (театры, цирки, студии, кинотеатр и др.);

V – научные организации;

VІ – учреждения-финансирования;

VІІ – организации и управления;

VІІІ – партийных и других общественных организаций;

ІХ – коммунального хозяйства;

Х – бытового обслуживания населения;

ХІ – торговли и общественного питания;

ХІІ – предприятия связи;

ХІІІ – предприятия транспорта;

ХІV – организации и учреждения строительства.

Для большинства общественных зданий в зависимости от их назначения принимается одна из следующих планировочных схем:

а) коридорная, которая характеризуется тем, что помещения располагаются вдоль коридора, причем в одних случаях – только по одну сторону коридора (учебные заведения, лечебные учреждения), а в других – по обе стороны коридора (административно-конторские здания

б) анфиладная, отличающаяся тем, что группа относительно больших помещений расположена смежено, и вследствие этого помещения в подавляющем своем большинстве являются проходными (рис. 2.44); такая планировка особенно пригодна для зданий музейного и выставочного характера.

Зальная система строится на подчинении относительно не большого числа подсобных помещений главному зальному, которое определяет функциональное назначение здания в целом (спортивный зал, зрительный зал кинотеатра, крытый рынок и т. п.).

Отличительными чертами театральных зданий (концентрированный зал) являются хорошая видимость и слышимость со всех зрительных мест, одинаковые условия комфорта для всех зрителей в вестибюлях, фойе и других обслуживающих помещениях, а также благоприятные условия труда как для исполнителей (артистов), так и для работников сцены.

Смешенная (комбинированная) система, сочетающая в себе элементы различных систем, применяется преимущественно в многофункциональных зданиях. Так, например, в молодежном клубе или Дворце пионеров сочетается зальная система зрелищных помещений с коридорной планировкой помещений для кружковых занятий.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |