Полная первоначальная стоимость основных фондов представляет собой сумму фактических затрат в действующих ценах на: приобретение или создание средств труда: возведение зданий и сооружений, покупку, транспортировку, установку и монтаж машин и оборудования и др. По полной первоначальной стоимости основные фонды принимаются на баланс предприятия, и она остается неизменной в течение всего срока службы средств труда и пересматривается при переоценке основных фондов предприятия или уточняется при модернизации или капитальном ремонте. Амортизация основных фондов также начисляется с полной первоначальной стоимости. По этой цене средства труда планируются и учитываются в повседневной хозяйственной деятельности. Текущие цены и тарифы на основные фонды постоянно изменяются под влиянием факторов спроса и предложения, инфляции и т. п. С течением времени в первоначальной стоимости основных фондов накапливаются диспропорции и противоречия. Один и тот же станок или машина, приобретенные в разные годы, числятся по разной стоимости. Первоначальная стоимость основного капитала перестает отражать действительную его оценку в сегодняшних (текущих) условиях хозяйственной деятельности. Показатели, исчисляемые с использованием первоначальной стоимости фондов (капиталоотдача, рентабельность, платежеспособность, ликвидность и др.) перестают отражать их действительный уровень. Крупные проблемы возникают в управлении амортизацией, себестоимостью, а, следовательно, прибылью и налогами. Возникает необходимость переоценки основных фондов и приведения их к единым ценностным измерителям.

Восстановительная стоимость выражает оценку воспроизводства основных фондов в современных условиях на момент переоценки. Она отражает затраты на приобретение и создание переоцениваемых объектов в ценах, тарифах и других нормативах, действующих на установленную дату.

Полная восстановительная стоимость – это сумма расчетных затратив приобретение или возведение новых средств труда, аналогичных переоцениваемым.

Остаточная стоимость основных фондов представляет собой разницу между полной первоначальной или полной восстановительной стоимостью и начисленным износом, т. е. это денежное выражение стоимости средств труда, не перенесенной на изготовляемую продукцию, на определенную дату. Остаточная стоимость позволяет судить о степени изношенности средств труда, планировать их обновление и ремонт. При проводимых переоценках фондов одновременно уточняется размер начисленного износа по каждой единице средств труда. Также определяется восстановительная стоимость с учетом износа. Она рассчитывается в процентах к полной восстановительной стоимости на основе данных бухгалтерского учета.

Ликвидационная стоимость основных средств — это стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных фондов (часто цена лома).

Для расчета экономических показателей определяется среднегодовая стоимость основных фондов. Расчет ведется на основе первоначальной стоимости основных фондов с учетом их ввода и ликвидации по формуле

Балансовая стоимость – стоимость, по которой, основные фонды учитываются в балансе предприятия по данным бухгалтерского учета об их наличии и движении. На балансе предприятия стоимость основных фондов числится в смешанной оценке: объекты, по которым производилась переоценка, учитываются по восстановительной стоимости на установленную дату, а новые средства труда, приобретенные (или возведенные) после переоценки, – по первоначальной стоимости. В практике работы предприятий и в методических материалах балансовая стоимость нередко рассматривается как первоначальная, так как восстановительная стоимость на момент последней переоценки совпадает с первоначальной стоимостью на эту дату.

Методы переоценки основных средств.

При переоценках основных средств устанавливается полная восстановительная стоимость на дату переоценки, т. е. полная стоимость новых основных средств, аналогичных оцениваемым.

Переоценка основных средств производится по специальным решениям Правительства РФ. Она проводится с целью приведения балансовой стоимости основных средств к их реальной стоимости для корректировки отчислений на амортизацию и уточнения налогооблагаемой базы предприятий.

Переоценка может производиться двумя способами: по коэффициентам пересчета Госкомстата РФ или на основе рыночной стоимости объекта. Коэффициенты пересчета балансовой стоимости основных средств в восстановительную устанавливаются с учетом сроков приобретения.

По международному стандарту рыночная стоимость объекта определяется как цена, на которой на определенный момент времени должны сойтись покупатель и продавец, при условии, что у каждого из них было достаточно времени для исследования других рыночных возможностей и альтернативных вариантов. Понятие рыночной стоимости предполагает, что уровень цены определяется путем переговоров на открытом и конкурентном рынке. Рыночная оценка лежит в основе определения восстановительной стоимости основных средств. Вместе с тем в стандартах предусматривается использование оценок, основанных на нерыночных методах расчета, таких, как стоимости при существующем использовании, оценки собственности специального назначения, собственности с ограниченным рынком и др. Определяется содержание и порядок применения рекомендуемой системы оценок (стоимости): инвестиционная, страховочная, налогооблагаемая, утилизационная, ликвидационная, амортизационная, специальная, эффективная, справедливая и проч.

Для определения рыночной стоимости на объекты могут быть применены следующие способы:

1. Получение в письменной форме данных о ценах на аналогичную продукцию от предприятий-изготовителей.

2. Справки торгующих или снабженческих организаций об уровне цен.

3. Сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе.

4. Экспертные заключения о рыночной стоимости объектов основных средств, подтвержденные консультационной или иной специализированной оценочной организацией.

Результаты переоценки влияют на финансовые результаты деятельности предприятия. Они отражаются при установлении налога на имущество, в размере амортизационных отчислений, следовательно, налогооблагаемой прибыли. Предприятиям выгодно проводить переоценку с помощью экспертов-оценщиков, что позволяет более точно определить стоимость имущества с учетом сложившихся рыночных цен.

Износ и амортизация основных средств.

Основные средства служат в течение нескольких лет и подлежат замене (возмещению) лишь по мере их физического или морального износа.

Износ основных средств– частичная или полная утрата основными средствами потребительских свойств и стоимости, как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии. Различают физический и моральный износ основныхсредств.

Физический износ средств труда выражается в потере ими технических свойств и характеристик в результате эксплуатации, атмосферных воздействий, условий хранения.

Физический износ происходит неравномерно даже по одинаковым элементам основных средств. Различают полный и частичный износ основных средств. При полном износе действующие фонды ликвидируются и заменяются новыми (капитальное строительство или текущая замена изношенных основных фондов). Частичный износ возмещается путем ремонта.

Физический износ основных фондов может быть исчислен отношением фактического срока службы к нормативному, умноженному на 100. Наиболее правильный метод — обследование состояния объекта в натуре.

Моральный износ основных фондов – снижение стоимости действующих основных фондов в результате появления новых их видов, более дешевых и более производительных. Различают две формы морального износа.

Первая проявляется в потере стоимости оборудованием в результате повышения производительности труда в отраслях, изготавливающих их. Новые машины становятся более дешевыми, а действующие морально обесцениваются, экономически устаревают.

Моральный износ второй формы выражается в потере стоимости средством труда в результате появления новых, более производительных машин, лучших по технико-экономическим параметрам. Моральный износ – это экономическая категория. На основе исследования закономерностей физического и морального износа определяется период экономического снашивания данного вида средства труда, который лежит в основе утверждаемых нормативных сроков службы основных средств и устанавливаемые предприятиями сроки их полезного использования.

Срок полезного использования – период, в течение которого использование объектов основных средств призвано приносить доход организации или служить для выполнения целей её деятельности. Определение срока полезного использования осуществляется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учёту. Если срок не утверждён в централизованном порядке и отсутствует в технической документации объекта, то предприятие рассчитывает его самостоятельно. При этом руководствуются сроками ожидаемой нормативной производительности или мощности, временем физического износа, определяемого на основе режима эксплуатации объекта, влияния агрессивной среды и естественных условий, системы планово-предупредительных ремонтов. Учитываются и нормативно-правовые ограничения в использовании объектов (например, срок аренды).

Для своевременной замены устаревших средств труда, без ущерба для предпринимателя, необходимо, чтобы стоимость выбывающих фондов была полностью перенесена на готовую продукцию. В амортизационном фонде должны быть накоплены необходимые средства.

Амортизация – процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов по мере износа на производимую продукцию, превращения ее в денежную форму и накопления финансовых ресурсов в целях последующего воспроизводства основных фондов. По экономической сущности амортизация •– это денежное выражение части стоимости основных фондов, перенесенных на вновь созданный продукт.

Амортизационный фонд – особый денежный резерв, предназначенный для воспроизводства основных фондов. Он является финансовым ресурсом для капитальных вложений. Амортизационный фонд предназначен для простого воспроизводства основных фондов, для замены изношенных средств новыми экземплярами, равными по стоимости. Однако в условиях высоких темпов научно-технического прогресса амортизация служит источником расширенного воспроизводства основных фондов.

Другая концепция теории амортизации рассматривает её сущность с точки зрения «размещения издержек», т. е. как части валового дохода, включаемого в себестоимость и освобождаемого от налогообложения прибыли. Амортизация не связывается с восстановление актива в будущем. Акцент переносится на окупаемость произведенных инвестиций, на участии в издержках износа основного капитала и объединение амортизационных отчислений с оборотными средствами. При этом амортизационный фонд рассматривается как финансовый резерв, не имеющий целевого закрепления.

Амортизация основных средств: норма и методы начисления.

Норма амортизации является главным рычагом амортизационной политики государства. Посредством нормы регулируется скорость оборота основных фондов, интенсифицируется процесс их воспроизводства. В каждый период развития экономики уровень норм не может быть одинаковым.

Норма амортизации представляет собой отношение годовой суммы амортизации к первоначальной стоимости средства труда, выраженное в процентах. Расчет нормы амортизации (Н) производится по следующей формуле:

где Ф – первоначальная стоимость данного вида основных средств, руб.;

Л– ликвидационная стоимость данного вида основных средств, руб.;

Т– нормативный срок службы (амортизационный период), устанавливаемый государством, лет.

Уровень нормы амортизации определяется принятым нормативным сроком службы различных видов основных фондов. Выбор его величины обусловливается рядом факторов: темпы и направления технического прогресса, возможности производственного аппарата по выпуску новых видов техники, соотношения между потребностями и ресурсами в различных видах основных средств и т. п. Расчеты сроков амортизации по конкретным видам основных фондов учитывают многие факторы, отражающие их специфические качества и назначение. Так, амортизационные периоды для многих видов сооружений и оборудования добывающей промышленности определяются периодом исчерпания сырьевых ресурсов, а для средств, работающих в агрессивной среде, – сроком их физического износа и т. д.

Субъекты малого предпринимательства вправе начислять амортизацию основных средств в размере, в 2 раза превышающем нормы, установленные для соответствующих видов основных средств, а также списывать дополнительно как амортизационные отчисления до 50% первоначальной стоимости основных средств со сроком полезного использования более 3 лет.

При этом, нужно учитывать, что слишком высокая доля амортизационных отчислений увеличивает величину издержек производства, а следовательно снижает конкурентоспособность, уменьшает срок оборачиваемости средств, вложенных в приобретение ОФ, а это ведет к старению, снижению конкурентоспособности, потере позиций на рынке.

Значительную роль в системе амортизации играют методы ее начисления. Они активно влияют на объем амортизационного фонда, на степень концентрации ресурсов в различные периоды функционирования основных средств, на размеры отчислений, включаемых в себестоимость продукции.

В практике начисления амортизации применяются два вида методов:

· пропорциональные, характеризуются тем, что ежегодно в течение всего срока функционирования амортизационные отчисления рассчитываются по одной и той же норме от первоначальной стоимости основных фондов.

· методы ускоренной амортизации - основная часть начислений концентрируется в первые годы эксплуатации основных средств, сокращается амортизационный период, создаются финансовые условия для ускоренной замены оборудования.

К пропорциональным методам начисления амортизации относятся:

· равномерно-прямолинейный;

· начисление износа в зависимости от установленного срока службы средств труда;

· начисление амортизации в зависимости от произведенной работы.

Основным методом начисления износа в нашей стране, как и за рубежом, является равномерно-прямолинейный. При этом методе расчет сумм амортизационных отчислений осуществляется по следующим этапам:

1) распределение основных фондов по группам, имеющим одинаковую норму амортизации;

2) расчет среднегодовой стоимости основных фондов по группе;

3) определение суммы амортизации путем умножения нормы на среднегодовую (средне балансовую) стоимость фондов.

Достоинства равномерно-прямолинейного метода начисления амортизации:

· равномерность поступления отчислений в амортизационный фонд;

· стабильность и пропорциональность в отнесении амортизации на себестоимость выпускаемой продукции;

· простота и высокая точность расчетов.

Два других пропорциональных метода представляют собой разновидности равномерного способа и учитывают специфические условия функционирования отдельных видов средств труда. Начисление износа в зависимости от выполненной работы производится, главным образом, по подвижному составу автомобильного и городского транспорта. В отраслях горнодобывающей промышленности начисление амортизации производится исходя из норм и фактически добытых полезных ископаемых (погонные ставки амортизации).

Наряду с положительными моментами пропорциональные методы имеют и недостатки:

· не всегда обеспечивается полный перенос стоимости основных фондов на производимый продукт;

· образуется ”недоамортизация” средств труда, представляющая собой прямую потерю стоимости, убыток;

· не обеспечивается концентрация ресурсов, необходимая для быстрой замены оборудования, подверженного активному влиянию морального износа.

Стимулирующая роль амортизации существенно возрастает с применением методов ускоренной амортизации основных фондов. В мировой практике используются многочисленные методы ускоренной амортизации, как регрессивные, так и прогрессивные. Основными из них являются три:

· метод твердо фиксированного срока службы средств труда;

· метод уменьшающегося остатка при удвоенной норме, или метод постоянного процента;

· кумулятивный метод, или метод «суммы чисел».

При первом методе фиксируется срок, в течение которого стоимость основного капитала должна быть списана в амортизационный фонд. Если срок установлен в 5 лет, то ежегодно на себестоимость продукции переносится 20% стоимости капитала. Впервые этот метод был применен в США в гг. с целью стимулирования вложений частного капитала в военную промышленность. В настоящее время этот метод в чистом виде применяется крайне редко.

Сущность метода уменьшающегося остатка, или постоянного процента, заключается в том, что размер амортизации исчисляется по удвоенной норме (по сравнению с равномерным методом) с остаточной стоимости основных фондов.

Пример.

Стоимость оборудования, амортизируемого по методу постоянного процента составляет 24 млн. руб. Норма амортизации при прямолинейном методе – 7%.

Начисление износа: 1-й год – 14% (удвоенная норма) от 24 млн. руб. = 3,36 млн. руб.;

2-й год – 14% от 20,64 (24 – 3,36) = 2,89 млн. руб.; 3-й – 14% от ,64 – 2,89) = 2,49 млн. руб. и т. д.

Стоимость действующих средств труда списывается, главным образом, в первые годы их функционирования, что позволяет немедленно использовать решающую часть амортизации на новые капитальные вложения, на обновление оборудования. Этот метод способствует не только ускорению амортизации, но и концентрации ресурсов в первые годы эксплуатации введенных в действие фондов. Вместе с тем этот метод не гарантирует полного списания стоимости капитала. Ежегодный размер начисляемого износа снижается, и амортизация растягивается на много лет.

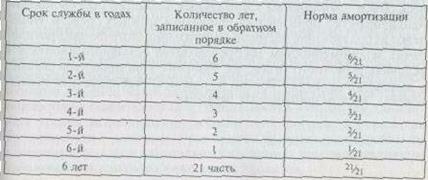

Кумулятивный метод, или метод «суммы чисел», сочетает в себе оба первых метода. Нормируется срок службы средств труда и увеличивается норма износа в первые годы их эксплуатации,

Пример.

Кумулятивный метод обеспечивает полное возмещение стоимости амортизируемых средств труда к концу их нормативного срока службы. Вместе с тем решающая доля амортизации начисляется впервые два–три года. Стимулирующая роль амортизации возрастает.

В России применяют четыре способа начисления амортизации:

· линейный,

· уменьшающегося остатка;

· начисление износа в зависимости от установленного срока службы средств труда;

· начисление амортизации в зависимости от произведенной работы.

На некоторые виды основных средств амортизация не начисляется:

· жилищный фонд (неиспользумый в коммерческих целях);

· объекты внешнего благоустройства;

· многолетние насаждения, не достигнувшие эксплуатационного возраста;

· продуктивный скот;

· книжные издания;

· основные средства, потребительские свойства не теряются со временем:

o объекты природопользования.;

· основные средства, полученные по договору дарения и безвозмездно.

Показатели использования основных средств предприятия

Для характеристики использования основного капитала применяется система обобщающих, стоимостных, относительных и натуральных показателей (табл. ). В условиях рыночной экономики наиболее общим показателем, характеризующим эффективность деятельности предприятия, является рентабельность капитала – отношение прибыли к авансированной среднегодовой стоимости основного и оборотного капитала. Этот показатель может быть определен по отношению к основным фондам и составлен в динамике.

К числу обобщающих показателей уровня использования основного капитала относятся фондоотдача и фондоемкость.

Фондоотдача выражает отношение стоимости продукции, изготовленной за год (или задругой период времени), к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Этот показатель может быть рассчитан по объему продаж, реализованной или отгруженной продукции.

Фондоемкость – величина, обратная фондоотдаче, она выражает отношение стоимости основных фондов к объему продукции.

При расчете этих показателей среднегодовую стоимость капитала следует исчислять не как средне балансовую, а исходя из расчета среднегодовых цен.

Фондоемкость может быть определена на единицу продукции в натуральном выражении и на рубль ее стоимости.

Фондоотдача показывает, сколько продукции получено с каждого рубля действующего основного капитала; показатель фондоемкости отражает величину стоимости основных фондов, необходимую для получения данного объема продукции.

Показатели фондоотдачи (капиталоотдачи) применяются в основном для анализа уровня использования действующих фондов, а показатель фондоемкости – главным образом для планирования потребности в основных фондах и капитальных вложениях при перспективном планировании или разработке новых проектов.

Пример

Если стоимость основного капитала предприятия составляет 12 млрд. руб., а продукции выпущено за год на 24 млрд. руб. то фондоотдача составит 2 руб., а фондоемкость – 50 коп. Если фондоотдача увеличится на 20 коп, объем продукции составит 26,4 млрд. руб., а фондоемкость снизится до 45 коп., то прирост продукции за счет лучшего использования фондов составит: 12 • (2,20–2.0) – 240 млн. руб. Относительная экономия капитальных вложений будет равна:

26,4 • (50 – 45) = 1,33 млрд. руб.

Если предположить, что средняя выработка на предприятии составила 16 млн. руб., то относительное высвобождение работающих за счет лучшего использования основных фондов составит: (26,4 – 26.0): 16 = 150 чел. При среднегодовой заработной плате 7500 тыс. руб., экономия затрат на заработную плату составит:

7500 • 150= 1125 млн. руб.

Снижение себестоимости за счет амортизационных отчислений можно подсчитать, умножив экономию на капитальных вложениях на среднегодовую норму амортизации, сложившуюся на предприятии в базисном году. Предположим, что она составила 9%. Тогда 1,32 0,09 = 118,8 млн. руб.

Если в каждом рубле продукции 10 коп. составляла прибыль, то увеличение прибыли за счет роста фондоотдачи составило: (26,4 – 24,0) • 0,1 = 240 млн. руб.

Даже на условном примере видно, что повышение фондоотдачи дает огромный экономический эффект.

Все показатели использования основных средств могут быть объединены в три группы:

· показатели экстенсивного использования основных средств (уровень использования по времени);

· показатели интенсивного использования основных фондов (уровень использования по мощности (производительности);

· показатели интегрального использования основных средств, учитывающие совокупное влияние всех факторов — как экстенсивных, так и интенсивных.

К первой группе показателей относятся:

· коэффициент экстенсивного использования оборудования;

· коэффициент сменности работы оборудования;

· коэффициент загрузки оборудования;

· коэффициент сменного режима времени работы оборудования.

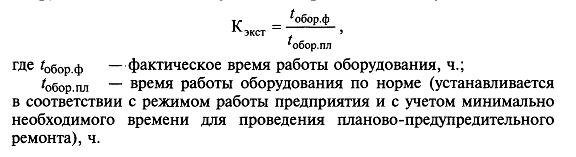

Коэффициент экстенсивного использования оборудования (Кэкст.) определяется отношением фактического количества часов работы оборудования к количеству часов его работы по плану, т. е.

Пример. Если за смену, продолжительность которой 8 ч. при планируемых затратах на проведение ремонтных работ 1 ч., фактическое время работы станка составило 5 ч., то коэффициент его экстенсивного использования будет равен 0,71 [5:(8—1)]. Это означает, что плановый фонд времени работы станка использован лишь на 71%.

Коэффициент сменности работы оборудования определяется отношением общего количества отработанных оборудованием данного вида в течение дня станко-смен к количеству станков, работавших в наибольшую смену. Исчисленный таким образом коэффициент сменности показывает, во сколько смен в среднем ежедневно работает каждая единица оборудования.

Пример: Упрощенный способ расчета коэффициента: в цехе установлено 270 единиц оборудования, из которых в первую смену работало 200 станков, во вторую — 190. Коэффициент сменности составит 1,44 [(200+190) : 270].

Предприятия должны стремиться к увеличению коэффициента сменности работы оборудования, что ведет к увеличению выпуска продукции при тех же наличных фондах.

Коэффициент загрузки оборудования характеризует использование оборудования во времени. Устанавливается он для всего парка машин, находящихся в основном производстве, и рассчитывается как отношение трудоемкости изготовления всех изделий на данном виде оборудования к фонду времени его работы. Таким образом, коэффициент загрузки оборудования в отличие от коэффициента сменности учитывает данные о трудоемкости изделий. На практике коэффициент загрузки обычно принимают равным величине коэффициента сменности, уменьшенной в два раза (при двухсменном режиме работы) или в три раза — при трехсменном режиме.

В нашем примере: Кзагр = 1,44 : 2 = 0,72.

На основе показателя сменности работы оборудования рассчитывается и коэффициент использования сменного режима времени работы оборудования. Он определяется делением достигнутого в данном периоде коэффициента сменности работы оборудования на установленную на данном предприятии (в цехе) продолжительность смены.

В нашем примере: Если продолжительность смены на предприятии 8 ч., то данный показатель составит 0,18 (Ксм. р = 1,44 : 8 = 0,18).

Однако процесс использования оборудования имеет и другую сторону. Помимо его внутрисменных и целодневных простоев важно знать, насколько эффективно используется оборудование в часы его фактической загрузки. Оборудование может быть загружено полностью, может работать на холостом ходу и в это время вообще не производить продукции, а может, работая, выпускать некачественную продукцию. Во всех этих случаях, рассчитывая показатель экстенсивного использования оборудования, формально мы получим высокие результаты. Однако, как видно из приведенных примеров, они еще не позволяют сделать вывод об эффективном использовании основных фондов.

Полученные результаты должны быть дополнены расчетами второй группы показателей — интенсивного использования основных фондов, отражающих уровень их использования по мощности (производительности) .

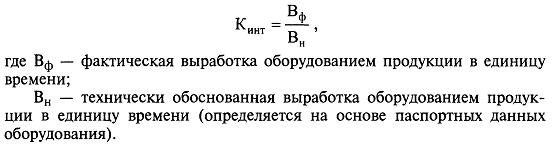

Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется отношением фактической производительности основного технологического оборудования к его нормативной производительности, т. е. прогрессивной технически обоснованной производительности. Для расчета этого показателя используют формулу:

Пример. В течение смены станок фактически проработал 5 ч. Вычисляя теперь коэффициент интенсивного использования оборудования, мы абстрагируемся от 3 ч. простоев станка и анализируем эффективность его эксплуатации в течение 5 ч. работы. Предположим, что по паспортным данным выработка станка составляет 100 ед. продукции в час, а фактически за 5 ч. работы она составила 80 ед. продукции в час. Тогда Кинт. - 80:100 =0,8. Это означает, что по мощности оборудование использовалось лишь на 80%.

К третьей группе показателей использования основных фондов относятся коэффициент интегрального использования оборудования., показатели фондоотдачи и фондоемкости продукции.

Коэффициент интегрального использования оборудования определяется как произведение коэффициентов интенсивного и экстенсивного использования оборудования и комплексно характеризует эксплуатацию его по времени и производительности (мощности).

В нашем примере: Кэкст "= 0?71. K„HT = 0^8, следовательно, коэффициент интегрального использования оборудования будет равен: Кинт. ф = 0,71 X 0,8 = 0,57.

Таким образом, значение этого показателя всегда ниже значений двух предыдущих, так как он учитывает одновременно недостатки и экстенсивного, и интенсивного использования оборудования. С учетом обоих факторов станок используется лишь на 57%.

Система резервов улучшения использования основных средств предприятия

Резервы роста к а питал о отдач и связаны с мобилизацией как экстенсивных факторов – увеличение времени полезного использования машин, так и интенсивных факторов – повышение производительности оборудования в единицу времени. Главным фактором повышения эффективности использования основных фондов является их обновление и техническое совершенствование. Внедрение достижения НТП повышает уровень механизации и автоматизации производства, повышает производительность труда рабочих, способствует экономии материальных затрат, повышает культуру и безопасность производства.

Значительные резервы находятся в увеличении времени работы машин и механизмов. Основными причинами целосменных и целосуточных простоев оборудования являются ремонт, неисправность и наладка, а также организационные неполадки: отсутствие материалов, заготовок, инструмента, энергии и др.

Система резервов улучшения использования основных средств предприятия может быть представлена следующим образом.

I. Техническое совершенствование средств труда:

• техническое перевооружение на базе комплексной автоматизации и гибких производственных систем;

• замена устаревшей техники, модернизация оборудования;

• ликвидация узких мест и диспропорции в производственных мощностях предприятия;

• механизация вспомогательных и обслуживающих производств;

• внедрение прогрессивной технологии спецоснастки;

• развитие изобретательства и рационализации.

II. Увеличение времени работы машин и оборудования;

• ликвидация бездействующего оборудования (сдача в аренду, лизинг, реализация и проч.);

• сокращение сроков ремонта оборудования;

• снижение простоев: целосменных и внутрисменных.

III. Улучшение организации и управления производством:

• ускорение достижения проектной производительности вновь введенных производственных систем;

• внедрение научной организации труда и производства;

• улучшение обеспечения материально-техническими ресурсами;

• совершенствование управления производством на базе ЭВМ;

• развитие материальных стимулов у работников, способствующих повышению эффективности производства.

Тема 8. Оборотные средства предприятия.

Понятие и сущность, состав, классификация и структура оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Порядок нормирования. Методы нормирования. Нормирование материалов. Нормирование незавершенного производства. Нормирование готовой продукции. Улучшение использования оборотных средств.

Понятие и сущность оборотных средств.

Непременным условием для осуществления предприятием хозяйственной деятельности является наличие оборотных средств (оборотного капитала). Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения.

Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и процесс обращения. В отличие от основных фондов, неоднократно участвующих в процессе производства, оборотные средства функционируют только в одном производственном цикле и независимо от способа производственного потребления полностью переносят свою стоимость на готовый продукт.

Оборотные средства предприятия существуют в сфере производства и в сфере обращения. Оборотные производственные фонды и фонды обращения подразделяются на различные элементы, составляющие материально-вещественную структуру оборотных средств.

Элементы оборотных средств

Оборотные производственные фонды включают:

• незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления;

• расходы будущих периодов.

Производственные запасы – это предметы труда, подготовленные для запуска в производственный процесс. В их составе можно, в свою очередь, выделить следующие элементы: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, горючее, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, тара и тарные материалы, запасные части для текущего ремонта, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления – это предметы труда, вступившие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, незаконченные полностью производством в одних цехах и подлежащие дальнейшей переработке в других цехах того же предприятия.

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборотных фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, которые производятся в данном периоде (квартал, год), но относятся на продукцию будущего периода.

Фонды обращения состоят из следующих элементов:

• готовая продукция на складах;

• товары в пути (отгруженная продукция);

• денежные средства;

• средства в расчетах с потребителями продукции.

Соотношение между отдельными элементами оборотных средств или их составными частями называется структурой оборотных средств. Так, в воспроизводственной структуре соотношение оборотных производственных фондов и фондов обращения составляет в среднем 4:1. В структуре производственных запасов в среднем по промышленности основное место (около 1/4) занимают сырье и основные материалы, значительно ниже (около 3%) доли запасных частей и тары. Сами производственные запасы имеют более высокий удельный вес в топливно - и материалоемких отраслях. Структура оборотных средств зависит от отраслевой принадлежности предприятия, характера и особенностей организации производственной деятельности, условий снабжения и сбыта, расчетов с потребителями и поставщиками.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |