Наиболее распространенной формой является покупка ценных бумаг самим предпринимателем. Смысл ее состоит в том, что предприниматель покупает деньги, валюту, ценные бумаги за определенную сумму, а затем продает их другому покупателю за большую сумму (разница между и дает доход).

Если у предпринимателя нет денег для покупки ценных бумаг, то он осуществляет покупку в кредит либо обращается в банк за кредитом.

Финансовое предпринимательство, как никакой другой вид предпринимательства, нуждается в наличии достоверной информации, в обеспечении вычислительной и организационной техникой. За все предприниматель должен платить сам. При проведении финансово-кредитной сделки он предоставляет потребителю свои деньги, валюту, ценные бумаги в долг (в кредит), а через определенное время получает большую сумму на определенный процент. При этой сделке предприниматель должен особое внимание уделить проверке финансовой состоятельности покупателя, установить гаранта, который поручается за покупателя.

Считается, что финансовая сделка целесообразна, если при ее продолжительности сроком до одного года расчетная чистая прибыль составляет не менее 5% объема сделки (денежной выручки), а при долговременных сделках этот процент повышается до 10-15%.

Значение малых предприятий для развития национальной экономики

Предпринимательство, как указывалось ранее, является важнейшим фактором экономического развития предприятия. Но оно также оказывает большое влияние и на развитие национальной экономики. Последнее объясняется тем, что предпринимательство, исходя из его сущности (стремление каждого гражданина улучшить свое материальное положение), рождает массовое явление в форме развития малого и среднего бизнеса. Структура национальных экономик стран с рыночной системой хозяйствования подтверждает это положение полностью.

Роль малых предприятий в экономике страны довольно велика, и эта тенденция не только сохраняется, но даже усиливается. Это происходит под воздействием ряда факторов, действующих порой противоречиво. Так, развитие технологий, науки предполагает, с одной стороны, наличие крупных предприятий (поскольку требуются большие капиталовложения), а с другой стороны, это ведет к сокращению рабочих мест на крупных предприятиях, а, следовательно, к увеличению безработицы. В конечном итоге это вызывает сокращение потребительского спроса и ведет к увеличению социальной напряженности.

В то же время развитие технологий, науки и техники вызывает необходимость постоянного качественного изменения спроса, на которое не могут оперативно реагировать крупные предприятия в силу инертности производства из-за его громоздкости. Это могут сделать малые предприятия в силу гибкости и быстроты принятия решения, поскольку хозяину легче проконтролировать производственный процесс и быстро его переналадить исходя из изменений спроса на рынке.

Но самая важная значимость малых предприятий заключается в решении ряда социальных аспектов. Малые предприятия создают условия для увеличения рабочих мест. Это подтверждается и современным характером экономического развития промышленно развитых стран.

Кроме того, в условиях повышения общей образованности населения все больше граждан стремится к более полному проявлению своих личных индивидуальных способностей. Этого можно достигнуть главным образом за счет открытия собственного дела, своего бизнеса, которое им по душе и отвечает их наклонностям. В конечном итоге это также вызывает необходимость развития малых предприятий.

Таким образом, из изложенного следует, что малые предприятия не являются «побочным» продуктом перехода экономики в новое качество, т. е. к рынку. Они являются неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, обеспечивая,

во-первых, стабильность рыночных отношений, поскольку значительная часть населения втягивается в эту систему отношений (по мнению зарубежных ученых, стабильность системы обеспечивается при условии, когда 20-30% граждан страны имеют свое собственное дело);

во-вторых, они обеспечивают необходимую мобильность в условиях рынка, создают глубокую специализацию и разветвленную кооперацию производства, без которых немыслима его высокая эффективность. В конечном итоге это ведет к динамичности хозяйственного развития и экономическому росту национальной экономики;

в-третьих, изменяющейся роли малых предприятий в деятельности крупных и средних предприятий.

Если в прошлом малые предприятия создавались, как результат стремления каждого открыть свое собственное дело, то в настоящее время в большинстве случаев создание малых предприятий инициируется крупными компаниями, которые поручают им вести отдельные виды производства или устанавливать тесные связи с рынком.

Малые предприятия по поручению крупных компаний или с их помощью часто ведут научные разработки. Причем такая связь просматривается не только в промышленности, но и в других сферах деятельности (торговля, медицина, образование и т. д.). Все это подтверждается многочисленными примерами, взятыми из развития многих стран. Например, в США такие гиганты в розничной торговле, как «С. Penny» и «Seaes», контактируют с тысячами малых предприятий, чтобы обеспечить их продуктами для реализации. Сотрудничество дает возможность этим гигантам не только выйти на миллионы потребителей через розничную сеть различных лавок и магазинов, но и чутко улавливать изменение спроса потребителей.

Крупным компаниям экономически выгодно поручать малым предприятиям производство изделий, требующих приложения высокопрофессионального мастерства, нежели делать их самим. Часть мелких и средних предприятий включена через контрактную и субконтрактную системы, через систему «франчайзинг» в монополистические производственные комплексы; большие компании являются клиентами малых фирм, а последние -- поставщиками для больших фирм.

Опыт работы небольших предприятий в США показывает ряд особенностей их развития. Им присущи высокая маневренность производства по сравнению с крупными предприятиями, чуткое реагирование на спрос потребителей, способность к быстрому внедрению новой техники и технологии, лучшее использование производственных мощностей и др.

Согласно статистическим данным мелкий наукоемкий бизнес в США дает примерно 50% всех промышленных новшеств, в том числе 95% радикальных изобретений (калькулятор, ксерография, искусственный инсулин, гибкие контактные линзы, персональный компьютер). На доллар затрат на НИОКР они создают в 24 раза больше нововведений, чем гигантские концерны. Скорость прохождения всех этапов НИОКР на малых предприятиях на 1/3 выше (2 года с выходом на рынок, а в крупных - 3 года). Затраты на одного инженера или ученого на малых предприятиях вдвое ниже, чем в корпорациях.

Малое предприятие тесно связано с корпорациями не только по линии производственных связей, развития новых технологий, но и по организации сбыта продукции, выпускаемой крупными предприятиями, а также обеспечения их сырьем и оборудованием. Это объясняется тем, что крупным предприятиям не всегда выгодно создавать у себя специализированные службы по сбыту продукции и снабжению. Эту функцию выполняют многочисленные малые предприятия в лице оптово-торговых фирм. Причем особенностью их развития, к примеру в США, является отраслевая специализация. Почему отраслевая? Это связано с тем, что именно при ней оптовики имеют дело с четко очерченным кругом покупателей и продавцов и концентрируют свою деятельность на изучении и обслуживании определенных товарных рынков. Кроме того, в каждой отрасли, как показывает опыт США, должно быть, как и среди производителей, не менее 10-15 конкурирующих фирм, имеющих приблизительно одинаковую товарную специализацию. В противном случае никакой конкуренции не будет, а, следовательно, все преимущества рыночного оборота будут подорваны.

Тема 3. Производственная структура предприятия. Организация производственного процесса.

Понятие производства и структура производственного предприятия. Производственная структура предприятия: цеха, участки, службы, рабочее место. Принципы построения производственной структуры. Типы производства и их характеристики. Производственный процесс и его содержание. Производственный цикл. Принципы организации производственного процесса. Методы организации производственного процесса.

Понятие производства

Производство — это процесс создания материальных благ, необходимых для существования и развития общества. Содержание производства определяет трудовая деятельность, предполагающая три составляющих:

• целесообразную работу, или сам труд;

• предметы труда, т. е. все то, на что направлена рациональная деятельность человека (сырье, материалы, полуфабрикаты и т. п.);

• средства (орудия) труда (машины, оборудование, инструмент и т. п.), с помощью которых человек преобразует предметы труда, приспосабливая их для удовлетворения своих потребностей.

Продукт материального производства — материальное благо, которое представляет собой соединение вещества природы и труда.

Производственная структура предприятия.

Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних звеньев: цехов, лабораторий и других компонентов, составляющих единый хозяйственный объект.

|

![]()

Функциональные отделы, лаборатории и др. непроизводственные службы | Цели основного производства филиалы | Вспомогательные и обслуживающие цехи склады | Прочие организации (подсобные, социально- Бытовые) |

![]()

|

Рисунок – Структура производственного предприятия(фирмы).

Структура предприятия определяется следующими основными факторами:

· размером предприятия;

· отраслью производства;

· уровнем технологии и специализации предприятия.

Устойчивой структуры не существует, она постоянно корректируется под воздействием производственно-экономической конъюнктуры, научно-технического процесса и социально-экономических процессов.

Под производственной структурой предприятия понимается состав и взаимосвязь образующих его цехов, участков, служб, рабочих мест в процессе производства продукции. Она оказывает влияние на важнейшие экономические показатели предприятия: качество продукции, рост производительности труда, величину издержек производства, эффективность использования ресурсов.

Цех – основная структурная единица крупного предприятия, наделённая производственной и хозяйственной самостоятельностью.

Рисунок Структура и виды цехов.

Рисунок Структура и виды цехов.

В машиностроении так же, как и в некоторых других отраслях, цехи, как правило, подразделяются на:

1. основные,

2. вспомогательные,

3. подсобные

4. побочные.

В основных цехах выполняются операции по изготовлению продукции, предназначенной для реализации. В машиностроении основными цехами могут быть:

· заготовительные (литейные, кузнечно-штамповочные, кузнечно-прессовые, цехи сварных конструкций);

· обрабатывающие (механообрабатывающие, деревообрабатывающие, термические, гальванических, лакокрасочных, защитных и декоративных покрытий деталей);

· сборочные (агрегатной и окончательной сборки изделий, их окраски и комплектации запасными частями и съемным оборудованием).

Вспомогательные цехи:

· инструментальный,

· нестандартного оборудования,

· модельный,

· ремонтный,

· энергетический,

· транспортный.

Подсобными являются цехи, изготовляющие тару для упаковки продукции, выполняющие консервацию продукции, ее упаковку, погрузку и отправку потребителю.

Побочные цехи, занимающиеся утилизацией и переработкой металлоотходов методами литья и прессования металлической стружки в брикеты.

В состав цеха входят участки, которые создаются по технологическому или предметному принципу.

Первичным звеном организации производства является рабочее место.

Рабочее место – это зона, нахождения работника и средств производства его труда, которая определяется на основе технических и эргономических нормативов и оснащается техническими и прочими средствами, необходимыми для исполнения работниками поставленной перед ними задачи.

В зависимости от особенностей производственного процесса и характера выполняемой работы рабочее место может быть:

1. Простым – один работник обслуживает один агрегат.

2. Многостаночным – один работник несколько агрегатов (например, текстильная промышленность).

3. Коллективным – один агрегат – несколько работников (например, самолёт, прокатный стан).

4. Стационарным – рабочие места, расположенные на закрепленной площади и оснащённые стационарными средствами труда.

5. Подвижным – рабочие места незакреплённые за производственными площадями (например, буровая машина).

6. Пространственным – рабочие места, несвязанные с какой либо отраслью экономики, видами продукции или средствами труда, а определяемой характером работы (геологоразведка, выпаса скота и др.)

Принципы построения оптимальной производственной структуры.

· соблюдение рационального соотношения между основными и вспомогательными цехами и участками;

· обеспечение пропорциональности между частями предприятия;

· укрепление цехов и участков;

· постоянная работа по рационализации производственной структуры;

· создание бесцеховой структуры управления предприятием.

Факторы, влияющие на производственную структуру

· отраслевая принадлежность предприятия;

· характер продукции и методы её изготовления;

· уровень специализации и кооперирования;

· объем выпуска продукции и её трудоёмкость;

· особенности зданий, сооружений, используемого оборудования, сырья и материалов.

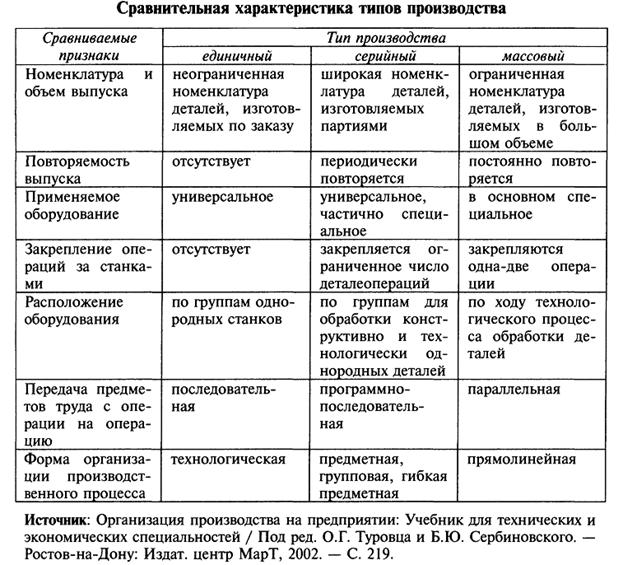

Типы производства и их характеристики.

Тип производства – комплексная характеристика технических, организационных и экономических особенностей производства, обусловленных широтой номенклатуры, регулярностью и объёмом производства:

1. Единичное производство характеризуется:

- широкий ассортимент продукции;

- малым объёмом выпуска одинаковых изделий;

- применяется универсальное оборудование и технологическая оснастка;

- большая часть рабочих имеет высокую квалификацию;

- относительно большей долей ручных операций и продолжительностью цикла.

2. Серийное производство характеризуется тем, что к рабочему месту предметы труда поступают не по одной - две штуки, как в единичном производстве, а периодическими конструктивно одинаковыми партиями (сериями). Для данного типа производства характерно:

- относительно широкая номенклатура изделий (но меньше, чем при единичном производстве);

- изготовление продукции периодически повторяется;

- широкое применение рабочих средней классификации;

- более эффективное использование оборудования и производственных площадей;

- затраты на заработную плату ниже, чем при единичном производстве.

Серийное производство характерно для выпуска продукции установившегося типа, например: насосов, компрессоров и т. д.

3. Массовое производство – изготовление продукции в больших количествах в течение относительно продолжительного периода времени. Для него характерно:

- высшая форма специализации производства, позволяющая сосредоточить на предприятии выпуск одного или несколько типов одноимённых изделий;

- высокий уровень стандартизации и унификации;

- специализация рабочего места на выполнение одной постоянной операции;

- высокий уровень механизации и автоматизации производства;

- низкая себестоимость продукции за счёт более полного использования оборудования и высокого уровня производительности труда;

- квалификация рабочих невысокая;

- большой объём выпуска продукции при устойчивом спросе.

Массовое производство характерно для выпуска автомобилей, продукции швейной, пищевой промышленности.

Производственный процесс и его содержание.

Производственный процесс – целенаправленное, постадийное превращение исходного сырья и материалов в готовый, заданного свойства продукт, пригодный к потреблению или к дальнейшей обработке.

Основные компоненты производственного процесса.

1. Профессиональный персонал;

2. Средства труда;

3. Предметы труда;

4. Энергия (электрическая, тепловая, механическая, основная, световая, мышечная);

5. Информация (коммерческая, правовая, социально-политическая, оперативно-производственная);

6. Место производства (карьера, дороги, земельные участки и т. п.).

По своему значению и роли в производстве, производственные процессы подразделяются на:

- основные – производственные процессы, в ходе которых осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием;

- вспомогательные – процессы, обеспечивающие бесперебойное протекание основных процессов. Их результатом является продукция, используемая на самом предприятии (ремонт)

- обслуживающие – процессы, в ходе реализации которых, выполняются услуги, необходимые для нормального функционирования как основных и вспомогательных процессов (транспортировка, складирование, уборка)

Производственный процесс неоднороден, он распадается на множество элементарных технологических процедур, которые называются производственными операциями.

Операция – это элементарное действие, направленное на преобразование предмета труда и получение заданного результата. Производственные операции подразделяются на:

1. Основные (технологические) – это часть производственного процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним объектом производства одним или несколькими рабочими. При основной операции предмет обработки меняет свои формы, размеры и качественные характеристики.

2. Вспомогательные – операции, обеспечивающие нормальное протекание основных. Предмет обработки не меняют.

Производственные операции по виду и назначению продукции, степени технической оснащённости делят на ручные, машинные и аппаратурные.

Производственный цикл.

Производственный цикл – это законченный полный круг производственных операций при изготовлении изделия.

Производственный цикл можно измерить длиной пути движения изделия и его комплектующих изделий, но чаще всего величина производственного цикла выражается временем.

Интервал календарного времени от начала первой производственной операции до окончания последней называется временной продолжительностью производственного цикла. Продолжительность производственного цикла во времени (Тц) включает три стадии:

- время технологической обработки изделия (рабочий период) (Тр);

- время технологического обслуживания производства (То)- (время транспортировки, сортировки, упаковки, контроля качества)

- время перерывов в работе (Тп) – (ожидание освобождения рабочего места, время пролежания заготовок и деталей на складе, сезонность, нерабочие дни, сменность).

Тц = ТР + ТО + ТП.

Длительность производственного цикла в значительной степени определяется видом сочетания операций и порядком передачи предмета труда от одного рабочего места к другому существует три вида сочетаний операций.

1. Последовательное движение – обработка партии деталей на каждой последующей операции начинается после окончания обработки всей партии на предыдущей операции.

Длительность производственного цикла рассчитывается по формуле:

Тц (пос) = n ![]() ti, где

ti, где

n – число деталей в партии; ![]()

m – число операций обработки деталей;

ti - время выполнения каждой операции, минуту.

При последовательном движении каждая отдельная деталь пролежит в ожидании обработки всей заданной партии деталей. Например, индивидуальное предприятие, где трудится один человек. Завершить одну операцию, он приступает к следующей. Строительство

Наибольшая продолжительность производственного цикла при последующем движении.

2. Параллельно - последовательное движение – детали с операции на операцию передаются транспортными партиями или поштучно. Продолжительность производственного цикла меньше, чем при последовательном.

Тц(пар. посл.)= Т ц(посл.) - ![]() t, где

t, где

![]() t - суммарная экономия времени по сравнению с последовательным видом движения за счёт частичного перекрытия времени выполнения каждой пары смежных операций;

t - суммарная экономия времени по сравнению с последовательным видом движения за счёт частичного перекрытия времени выполнения каждой пары смежных операций;

![]() t - сумма отрезков времени, в течение которых смежные операции выполняются параллельно.

t - сумма отрезков времени, в течение которых смежные операции выполняются параллельно.

3. Параллельное движение – передача на последующую операцию осуществляется поштучно или транспортными партиями сразу после обработки на предыдущей операции. Наиболее короткий цикл.

Tц(пар) = Р ![]() ti + (n – P) t max, где

ti + (n – P) t max, где

Р – размер транспортной партии;

t max – время выполнения наиболее продолжительной операции, минутах.

Принципы организации производственного процесса.

Принцип специализации.Означает разделение труда между отдельными подразделениями предприятия и рабочими местами и их кооперирование в процессе производства.

Принцип пропорциональности.Обеспечивает равную пропускную способность разных рабочих мест одного процесса, пропорциональное обеспечение рабочих мест информацией, материальными ресурсами, кадрами и т. д. Пропорциональность определяются по формуле:

Кпр = Mmin/Mmax;

Mmin – минимальная пропускная способность, или параметр рабочего места в технологической цепи

Mmax максимальная пропускная способность.

Принцип параллельности.Характеризует степень совмещения операций во времени. Виды сочетаний операций: последовательное, параллельное, параллельно - последовательное. Коэффициент параллельности можно вычислить по формуле:

Кпар = Тц. пар/Тц. посл;

Тц. пар, Тц. посл - продолжительность процесса соответственно при параллельном и последовательном сочетании операций.

Принцип прямоточности.Обеспечивает кратчайший путь движения предметов труда, информации и т. п. Коэффициент прямоточности можно вычислить по формуле:

Кпрям = Допт/Д. ф;

Допт - оптимальная длина пути прохождения предмета труда, исключающего лишние звенья, возвраты на прежнее место;

Д. ф - фактическая длина прохождения предмета труда.

Принцип ритмичности.Характеризует равномерность выполнения операции во времени. Коэффициент ритмичности вычисляется по формуле:

Критм =![]() Vф /

Vф /![]() Vпл;

Vпл;

Vф - фактический объем выполненной работы за анализируемый период ;

Vпл - плановый объем работ.

Принцип непрерывности.Предусматривает максимальное сокращение перерывов между операциями и определяется отношением рабочего времени к общей продолжительности процесса:

Кнепр = Тр/Тц.;

Тр - продолжительность рабочего времени;

Тц. – общая продолжительность процесса, включающая простои и пролеживание предмета труда между рабочими местами, на рабочих местах.

Принцип технической оснащённости.Ориентирован на механизацию и автоматизацию производственного процесса, устранения ручного, монотонного тяжелого, вредного для человека труда.

Принцип гибкости.Заключается в необходимости обеспечивать быструю переналадку оборудования в условиях часто меняющейся номенклатуры продукции. Наиболее успешно реализуется на гибких производственных системах в условиях мелкосерийного производства.

![]()

![]() Методы организации производственного процесса.

Методы организации производственного процесса.

Применяемые методы организации производственного процесса можно разделить на три вида:

- Поточные – характеризуется непрерывным и последовательным движением предметов труда от одной операции к другой; Партионные - после каждой операции партия продукта выключается из технологического процесса и находится в ожидании следующей операции; Единичные-после каждой операции продукт в одном экз. выключается из технологического процесса и находится в ожидании следующей операции;

Экономическая функция производственного цикла.

Продолжительность производственного цикла оказывает влияние на скорость оборота оборотных средств. Чтобы рассчитать производственный цикл всего изделия, необходимо иметь данные по циклам его элементов (пошив пальто).Тема 4. Организационная структура управления предприятием.

Организационная структура предприятия: понятие и типы. Особенности и области применения линейной, функциональной, линейно-функциональной, дивизиональной и адаптивной структур. Преимущества и недостатки структур управления. Принципы построения организационной структуры управления.

Функции управления деятельностью предприятия реализуются подразделениями аппарата управления и отдельными работниками, которые при этом вступают в экономические, организационные, социальные, психологические и другие отношения друг с другом. Организационные отношения, складывающиеся между подразделениями и работниками аппарата управления предприятия, определяют его организационную структуру.

Под организационной структурой управления предприятием понимается состав (перечень) отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их организация, характер соподчиненности и подотчетности друг другу и высшему органу управления фирмы, а также набор координационных и информационных связей, порядок распределения функций управления по различным уровням и подразделениям управленческой иерархии.

Базой для построения организационной структуры управления предприятием является организационная структура производства.

Многообразие функциональных связей и возможных способов их распределения между подразделениями и работниками определяет разнообразие возможных видов организационных структур управления производством.

Все эти виды сводятся в основном к четырем типам организационных структур:

o линейным,

o функциональным,

o дивизиональным

o адаптивным.

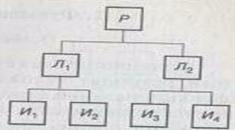

Линейная структура управления

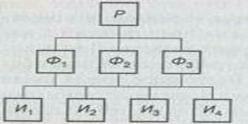

Сущность линейной (иерархической) структуры управления состоит в том, что управляющие воздействия на объект могут передаваться только одним доминантным лицом – руководителем, который получает официальную информацию только от своих, непосредственно ему подчиненных лиц, принимает решения по всем вопросам, относящимся к руководимой им части объекта, и несет ответственность за его работу перед вышестоящим руководителем (рис. ).

.

Рис. Линейная структура управления: Р– руководитель; Л – линейные органы управления (линейные руководители); И – исполнители

Данный тип организационной структуры управления применяется в условиях функционирования мелких предприятий с несложным производством при отсутствии у них разветвленных кооперированных связей с поставщиками, потребителями, научными и проектными организациями и т. д. В настоящее время такая структура используется в системе управления производственными участками, отдельными небольшими цехами, а также небольшими фирмами одно родной и несложной технологии

Преимущества и недостатки

Преимущества линейной структуры объясняются простотой применения. Все обязанности и полномочия здесь четко распределены, и поэтому создаются условия для оперативного процесса принятия решений, для поддержания необходимой дисциплины в коллективе.

В числе недостатков линейного построения организации обычно отмечается жесткость, негибкость, неприспособленность к дальнейшему росту и развитию предприятия. Линейная структура ориентирована на большой объем информации, передаваемой от одного уровня управления к другому, ограничение инициативы у работников низших уровней управления. Она предъявляет высокие требования к квалификации руководителей и их компетенции по всем вопросам производства и управления подчиненными.

Возрастание масштабов производства и его сложности сопровождается углублением разделения труда, дифференциацией функций деятельности производственной системы. При этом рост объема работ по управлению сопровождается углублением функционального разделения управленческого труда, обособлением фи специализацией подразделений управления. При этом создается функциональный тип структуры управления.

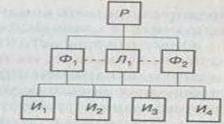

Функциональная структура управления

Функциональная структура (рис. ) сложилась как неизбежный результат усложнения процесса управления. Особенность функциональной структуры заключается в том, что хотя и сохраняется единоначалие, но по отдельным функциям управления формируются специальные подразделения, работники которых обладают знаниями и навыками работы в данной области управления.

В принципе создание функциональной структуры сводится к группировке персонала по тем широким задачам, которые он выполняет. Конкретные характеристики и особенности деятельности того или иного подразделения (блока) соответствуют наиболее важным направлениям деятельности всего предприятия.

Традиционные функциональные блоки предприятия – это отделы производства, маркетинга, финансов. Это широкие области деятельности, или функции, которые имеются на каждом предприятии для обеспечения достижения его целей.

Рис. . Функциональная структура управления: Р – руководитель; Ф – функциональные органы управления (функциональные руководители); И– исполнители

Если размер всей организации или данного отдела велик, то основные функциональные отделы можно, в свою очередь, подразделить на более мелкие функциональные подразделения. Они называются вторичными, или производными. Основная идея здесь состоит в том, чтобы максимально использовать преимущества специализации и не допускать перегрузки руководства. При этом необходимо соблюдать известную осторожность с тем, чтобы такой отдел (или подразделение) не ставил бы свои собственные цели выше общих целей всего предприятия.

На практике обычно используется линейно-функциональная, или штабная, структура, предусматривающая создание при основных звеньях линейной структуры функциональных подразделений (рис. ). Основная роль этих подразделений состоит в подготовке проектов решений, которые вступают в силу после утверждения соответствующими линейными руководителями.

Рис. Линейно-функциональная структура управления: Р–руководитель; Ф – функциональные органы управления (функциональные руководители); Л – линейные органы управления; И– исполнители

Наряду с линейными руководителями (директорами, начальниками филиалов и цехов) существуют руководители функциональных подразделений (планового, технического, финансового отделов, бухгалтерии), подготавливающие проекты планов, отчетов, которые превращаются в официальные документы после подписания линейными руководителями.

Эта система имеет две разновидности: цеховую структуру управления, характеризующуюся созданием при начальнике цеха функциональных подразделений по важнейшим функциям производства, и безцеховую структуру управления, применяющуюся на небольших предприятиях и характеризующуюся делением не на цехи, а на участки.

Основным достоинством этой структуры является то, что она, сохраняя целенаправленность линейной структуры, дает возможность специализировать выполнение отдельных функций и тем самым повысить компетентность управления в целом.

Преимущества и недостатки

К преимуществам функциональной структуры можно отнести то, что она стимулирует деловую и профессиональную специализацию, уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в функциональных областях, улучшает координацию деятельности.

Вместе с тем специализация функциональных отделов нередко является препятствием для успешной деятельности предприятия, поскольку затрудняет координацию управленческих воздействий.

Функциональные отделы могут быть более заинтересованы в реализации целей и задач своих подразделений, чем общих целей всей организации. Это увеличивает вероятность конфликтов между функциональными отделами. Кроме того, на крупном предприятии цепь команд от руководителя до непосредственного исполнителя становится слишком длинной.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |