Опыт показывает, что функциональную структуру целесообразно использовать на тех предприятиях, которые выпускают относительно ограниченную номенклатуру продукции, действуют в стабильных внешних условиях и для обеспечения своего функционирования требуют решения стандартных управленческих задач. Примерами такого рода могут служить предприятия, действующие в металлургической, резинотехнической промышленности, в отраслях, производящих сырьевые материалы.

Функциональная структура не подходит для предприятий с широкой или с часто меняющейся номенклатурой продукции, а также для предприятий, осуществляющих свою деятельность в широких международных масштабах, одновременно на нескольких рынках в странах с различными социально-экономическими системами и законодательством.

Для предприятий такого типа более подходят дивизиональные структуры.

Дивизиональная структура управления

Первые разработки концепции и начало внедрения дивизиональных структур управления относятся к 20-м гг., а пик их промышленного использования приходится на 60–70-е гг.

Необходимость новых подходов к организации управления была вызвана резким увеличением размеров предприятий, диверсификацией их деятельности и усложнением технологических процессов в условиях динамично меняющейся внешней среды. Первыми перестройку структуры по этой модели начали крупнейшие организации, которые в рамках своих гигантских предприятий (корпораций) стали создавать производственные отделения, предоставляя им определенную самостоятельность в осуществлении оперативной деятельности. В то же время администрация оставляла за собой право жесткого контроля по общекорпоративным вопросам стратегии развития, научно-исследовательских разработок, инвестиций и т. п. Поэтому данный тип структуры нередко характеризуют как сочетание централизованной координации с децентрализованным управлением (децентрализация при сохранении координации и контроля).

Ключевыми фигурами в управлении организациями с дивизиональной структурой становятся не руководители функциональных подразделений, а управляющие (менеджеры), возглавляющие производственные отделения.

Структуризация организации по отделениям производится обычно по одному из трех критериев:

o по выпускаемой продукции или предоставляемым услугам (продуктовая специализация),

o по ориентации на потребителя (потребительская специализация),

o по обслуживаемым территориям (региональная специализация).

Организация подразделений по продуктовому принципу (рис. 11.4) является одной из первых форм дивизиональной структуры, и в настоящее время большинство крупнейших производителей потребительских товаров с диверсифицированной продукцией используют продуктовую структуру организации.

При использовании дивизионально – продуктовой структуры управления создаются отделения по основным продуктам. Руководство производством и сбытом какого-либо продукта (услуги) передаются одному лицу, которое является ответственным за данный тип продукции. Руководители вспомогательных служб подчиняются ему.

|

Общие подразделения Производственные подразделения

Рис. . Продуктовая структура управления

Некоторые предприятия производят большой ассортимент товаров или услуг, которые отвечают запросам нескольких крупных групп потребителей или рынков. Каждая группа или рынок имеет четко определенные, или специфические, потребности. Если два или более таких элемента становятся особенно важными для предприятия, оно может использовать организационную структуру, ориентированную на потребителя, при которой все ее подразделения группируются вокруг определенных групп потребителей (рис. ).

|

Рис. . Организационная структура, ориентированная на потребителя

Данный тип организационной структуры находит применение в достаточно специфичных областях, например, в сфере образования, где в последнее время наряду с традиционными общеобразовательными программами возникли специальные отделения для обучения взрослых, повышения квалификации и т. д. Примером активного использования организационной структуры, ориентированной на потребителя, являются коммерческие банки. Основные группы потребителей, пользующихся их услугами, – индивидуальные клиенты (частные лица), пенсионные фонды, трастовые фирмы, международные финансовые организации. Организационные структуры, ориентированные на покупателя, в равной степени характерны для торговых форм, торгующих оптом и в розницу.

Если деятельность предприятия охватывает большие географические зоны, особенно в международном масштабе, то может оказаться целесообразной организационная структура по территориальному принципу, т. е. по месту расположения ее подразделений (рис ). Региональная структура облегчает решение проблем, связанных с местным законодательством, обычаями и нуждами потребителей. Такой подход упрощает связь предприятия с клиентами, а также связь между его подразделениями.

|

Рис. . Региональная организационная структура

Хорошо знакомым примером региональных организационных структур могут служить сбытовые подразделения крупных предприятий. Среди них зачастую можно встретить подразделения, деятельность которых охватывает весьма обширные географические зоны, которые в свою очередь делятся на более мелкие подразделения, поделенные на еще более мелкие блоки.

Преимущества и недостатки

Различные типы дивизиональной структуры имеют одну и ту же цель – обеспечить более эффективную реакцию предприятия на тот или иной фактор окружающей среды.

Продуктовая структура позволяет легко справиться с разработкой новых видов продукции, исходя из соображений конкуренции, совершенствования технологии или удовлетворения потребностей покупателей. Региональная структура позволяет более эффективно учитывать местное законодательство, социально-экономическую систему и рынки по мере географического расширения рыночных зон. Что касается структуры, ориентированной на потребителя, то она дает возможность наиболее эффективно учитывать запросы тех потребителей, от которых предприятие более всего зависит. Таким образом, выбор дивизиональной структуры должен быть основан на том, какой из этих факторов наиболее важен с точки зрения обеспечения реализации стратегических планов предприятия и достижения его целей.

Дивизиональная структура существенно ускоряет реакцию предприятия на изменения, происходящие во внешней среде. В результате расширения границ оперативно-хозяйственной самостоятельности отделения рассматриваются как центры прибыли, активно использующие предоставленную им свободу для повышения эффективности работы.

В то же время дивизиональные структуры управления привели к росту иерархичности, т. е. вертикали управления. Они потребовали формирования промежуточных уровней управления для координации работы отделений, групп и т. п. Дублирование функций управления на разных уровнях в конечном счете привело к росту затрат на содержание управленческого аппарата.

Адаптивные структуры управления

Адаптивные, или органические, структуры управления обеспечивают быструю реакцию предприятия на изменения внешней среды, способствуют внедрению новых производственных технологий. Эти структуры ориентируются на ускоренную реализацию сложных программ и проектов, могут применяться на предприятиях, в объединениях, на уровне отраслей и рынков. Обычно выделяют два типа адаптивных структур:

o проектная;

o матричная.

Проектная структура формируется при разработке организацией проектов, под которыми понимаются любые процессы целенаправленных изменений в системе, например, модернизация производства, освоение новых изделий или технологий, строительство объектов и т. п. Управление проектом включает определение его целей, формирование структуры, планирование и организацию выполнения работ, координацию действий исполнителей.

Одной из форм проектного управления является формирование специального подразделения – проектной команды, работающей на временной основе. В ее состав обычно включают необходимых специалистов, в том числе и по управлению. Руководитель проекта наделяется так называемыми проектными полномочиями. В их числе ответственность за планирование проекта, за состояние графика и ход выполнения работ, за расходование выделенных ресурсов, в том числе и за материальное поощрение работающих. В связи с этим большое значение придается умению руководителя сформировать концепцию управления проектом, распределить задачи между участниками команды, четко определять приоритеты и ресурсы, конструктивно подходить к разрешению конфликтов. По завершении проекта структура распадается, а сотрудники переходят в новую проектную структуру или возвращаются на свою постоянную должность (при контрактной работе – увольняются). Такая структура обладает большой гибкостью, но при наличии нескольких целевых программ или проектов приводит к дроблению ресурсов и заметно усложняет поддержание и развитие производственного и научно-технического потенциала организации как единого целого. При этом от руководителя проекта требуется не только управление всеми стадиями жизненного цикла проекта, но и учет места проекта в сети проектов данной организации.

С целью облегчения задач координации в организациях создаются штабные органы управления из руководителей проектов или используются так называемые матричные структуры.

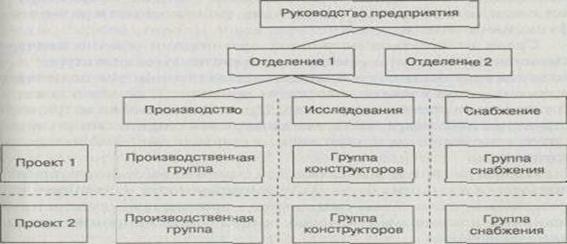

Матричная структура (рис. ) представляет собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны, непосредственному руководителю функциональной службы, которая предоставляет персонал и техническую помощь руководителю проекта, с другой – руководителю проекта (целевой программы), который наделен необходимыми полномочиями для осуществления процесса управления в соответствии с запланированными сроками, ресурсами и качеством. При такой организации руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с постоянными членами проектной группы и с другими работниками функциональных отделов, которые подчиняются ему временно и по ограниченному кругу вопросов. При этом сохраняется их подчинение непосредственным руководителям подразделений, отделов, служб.

Рис. . Матричная структура управления

Полномочия руководителя проекта могут варьироваться от полной власти над всеми деталями проекта до простых канцелярских полномочий. Руководитель проекта контролирует работу всех отделов над данным проектом, руководители функциональных отделов – работу своего отдела (и его подразделений) над всеми проектами.

Матричная структура представляет собой попытку использовать преимущества как функционального, так и проектного принципа построения организации и по возможности избежать их недостатков.

Преимущества и недостатки

Матричная структура управления позволяет достичь определенной гибкости, которая никогда не присутствует в функциональных структурах, поскольку в них все сотрудники закреплены за определенными функциональными отделами. В матричных структурах можно гибко перераспределять кадры в зависимости от конкретных потребностей каждого проекта. Матричная организация дает большую возможность координации работ, характерную для дивизиональных структур. Это достигается за счет создания должности руководителя проекта, который координирует все связи между участниками проекта, работающими в различных функциональных отделах.

Среди недостатков матричной организации обычно подчеркивается сложность, а иногда и непонятность ее структуры, наложение вертикальных и горизонтальных полномочий подрывает принцип единоначалия, что часто приводит к конфликтам и к трудностям в принятии решений. При использовании матричной структуры наблюдается более сильная, чем в традиционных структурах, зависимость успеха от личных взаимоотношений между сотрудниками.

Несмотря на все эти сложности, матричная организация используется во многих отраслях промышленности, особенно в наукоемких производствах (например, в производстве электронной техники), а также и в некоторых организациях непроизводственной сферы.

Принципы построения организационной структуры управления

Многосторонность содержания структур управления предопределяет множественность принципов их формирования. Прежде всего, структура должна отражать цели и задачи организации, а, следовательно, быть подчиненной производству и меняться вместе с происходящими в нем изменениями. Она должна отражать функциональное разделение труда и объем полномочий работников управления; последние определяются политикой, процедурами, правилами и должностными инструкциями и расширяются, как правило, в направлении более высоких уровней управления.

Полномочия руководителя любого уровня ограничиваются не только внутренними факторами, но и факторами внешней среды, уровнем культуры и ценностными ориентациями общества, принятыми в нем традициями и нормами. Другими словами, структура управления должна соответствовать социально-культурной среде, и при ее построении надо учитывать условия, в которых ей предстоит функционировать. Практически это означает, что попытки слепо копировать структуры управления, действующие успешно в других организациях, обречены на провал, если условия работы различны. Немаловажное значение имеет также реализация принципа соответствия между функциями и полномочиями, с одной стороны, и квалификацией и уровнем культуры – с другой.

Любую перестройку структуры управления необходимо оценивать, прежде всего, с точки зрения достижения поставленных перед ней целей. В условиях нормально развивающейся (не кризисной) экономики реорганизация направлена чаще всего на то, чтобы путем совершенствования системы управления повысить эффективность работы организации, при этом главными факторами улучшения являются рост производительности труда, ускорение технического развития, кооперация в принятии и реализации управленческих решений и т. д. В кризисный период изменения в структурах управления направлены на создание условий для выживания организации за счет более рационального использования ресурсов, снижения затрат и более гибкого приспособления к требованиям внешней среды.

В целом рациональная организационная структура управления предприятием должна отвечать следующим требованиям:

• обладать функциональной пригодностью, гарантировать надежность и обеспечивать управление на всех уровнях;

• быть оперативной, не отставать от хода производственного процесса;

• иметь минимальное количество уровней управления и рациональные связи между органами управления;

• быть экономичной, минимизировать затраты на выполнение управленческих функций.

Таким образом, однако ни одна из перечисленных структур управления в чистом виде не применяется, за исключением линейной, и то лишь на малом предприятии. На подавляющем большинстве предприятий используется смешанный тип управления. В одних случаях – это простое сочетание перечисленных четырех форм, когда в нижнем звене – на уровне бригады – применяется линейная, в среднем – на уровне цеха – функциональная, а на уровне предприятия – линейно-функциональная и частично матричная форма. Чаще, однако, встречается синтез различных форм, когда они действуют солидарно на всех уровнях хозяйственной иерархии.

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия.

Характеристика категорий персонала предприятия и его структура. Наличие и движение персонала. Показатели производительности труда. Факторы роста производительности труда. Оплата труда работников. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система и бестарифная система оплаты труда. Взаимосвязь заработной платы и производительностью труда

Характеристика категорий персонала предприятия и его структура.

Персонал предприятия – это совокупность физических лиц, состоящих с предприятием как юридическим лицом в соотношениях регулируемых договором найма и входящих в его списочный состав

В зависимости от выполняемых функций персонал делится на следующие категории:

В мировой практике чаще всего используется классификация, при которой работники делятся на менеджеров и исполнителей. Менеджеры – это организаторы производства различных уровней.

В России персонал промышленных предприятий делится прежде всего на промышленно-производственный и непромышленный персонал.

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, которые непосредственно связаны с производством и его обслуживанием: рабочие производственных цехов и участков, заводских лабораторий, управленческий персонал.

К непромышленному персоналу относятся работники, занятые в непроизводственной сфере: жилищно-коммунальных хозяйствах, детских садах, столовых, принадлежащих предприятию и т. д.

По характеру выполняемых функций в соответствии Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) промышленно-производственный персонал (ППП) подразделяется на четыре категории:

- руководитель; специалисты; служащие; рабочие.

К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений.

Руководители, возглавляющие коллективы производственных подразделений, предприятий, отраслей и их заместители, относятся к линейным. Руководители, возглавляющие коллективы функциональных служб и их заместители, относятся к функциональным.

По уровню, занимаемому в общей системе управления, все руководители подразделяются на руководителей низового звена, среднего и высшего звена.

К руководителям низового звена относят мастеров, старших мастеров, прорабов, начальников небольших цехов, а также руководителей подразделений внутри функциональных отделов и служб.

Руководители среднего звена – это директора предприятий, генеральные директора объединений, начальники крупных цехов.

Руководящие работники высшего звена – это руководители финансово-промышленных групп, генеральные директора крупных объединений, руководители функциональных отделов министерств, ведомств и их заместители.

К специалистам относятся работники, интеллектуального труда (бухгалтеры, экономисты, инженеры).

Служащие – это работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание. (агенты по снабжению, машинистки, кассиры, делопроизводители, табельщики, экспедиторы.)

К рабочим относятся лица, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, а также занятые ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и др.

Рабочие, в свою очередь подразделяются на:

основных - непосредственно связаны с производством продукции;

вспомогательных– связаны обслуживанием производства.

Соотношение работников по категориям характеризует структуру трудовых ресурсов предприятия. Структура кадров может также определятся по возрасту, полу, уровню образования, стажу работы, квалификации и другим признакам.

В зависимости от характера трудовой деятельности персонал предприятия подразделяют по профессиям, специальностям и уровню квалификации.

Профессия – вид деятельности, требующий определенных знаний и трудовых навыков, которые приобретаются путем общего или специального образования и практического опыта.

Специальность – вид деятельности в рамках той или иной профессии, который имеет специфические особенности и требует от работников дополнительных специальных знаний и навыков. Например: экономист-плановик, экономист-бухгалтер, экономист-финансист, экономист-трудовик в рамках профессии экономиста. Или: слесарь-наладчик, слесарь-монтажник, слесарь-сантехник в рамках рабочей профессии слесаря.

Квалификация определяет уровень знаний и трудовых навыков работника по специальности, который отображается в квалификационных (тарифных) разрядах и категориях

Наличие и движение персонала.

В практике учета и планирования кадров различают явочный, списочный и среднесписочный составы.

1. явочный состав – минимально необходимое число работников, которые должны ежедневно являться на работу для выполнения задания в установленные сроки.

2. списочный состав – все постоянные и временные работники, числящиеся на предприятии, как выполняющие в данный момент работу, так и находящиеся в отпусках, командировках и не явившиеся на работу по другим причинам.

3. среднесписочный состав. Численность работников за период меняется, т. к. в течение периода происходит их движение (прием, увольнение). Поэтому численность работников характеризуется средними величинами.

Наиболее важный показатель– средняя списочная численность персонала.

Этот показатель применяется для расчета производных показателей деятельности предприятия (производительности труда, фондвооруженности, средней заработной платы и др.).

Средняя списочная численность персонала за месяц определяется так:

![]()

Сумма списочных чисел работников за каждый день месяца

Число календарных дней

При расчете средней списочной численности работники, принятые на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, включая работников, принятых на половину ставки (оклада), учитываются пропорционально фактически отработанному времени. Если все рабочие, принятые на неполное рабочее время, работают по 4 часа, то при определении средней списочной численности персонала эти работники учитываются за каждый день с коэффициентом 0,5.

Основанием для расчета средней списочной численности персонала являются приказы (распоряжения) о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора.

При определении средней списочной численности персонала из расчета исключаются женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам и в дополнительном отпуске по уходу за ребенком; работники, обучающиеся в учебных заведениях и находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы.

Средняя списочная численность работников за год определяется путем деления суммы средних списочных чисел за каждый месяц на 12.

За квартал сумма средних списочных чисел за каждый месяц квартала делится на 3.

Таким образом, средняя списочная численность работников за период с начала года по отчетный месяц включительно рассчитывается путем суммирования средней списочной численности за все месяцы, прошедшие с начала года по отчетный месяц включительно, и деления полученной суммы на число месяцев работы пред - приятия с начала года.

Показатель средней списочной численности персонала используется для уточнения размера предприятия и является критерием отнесения ее к малым, средним и крупным предприятиям.

Средняя списочная численность работников, выполняющих работы по договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера, определяется путем суммирования средней списочной численности этих работников за все месяцы срока действия договора в отчетном периоде и деления полученной суммы на число месяцев работы предприятия с начала года (3, 6, 9, 12).Таким образом, средняя списочная численность работавших по договорам подряда определяется с учетом срока действия договора.

При расчете средней списочной численности персонала за месяц в праздничные и выходные дни повторяется то число работников, которое было накануне праздничного или выходного

Если предприятие начало функционировать не с начала месяца или работало не с начала года средняя списочная численность определяется согласно изложенной методике (делением на календарное число дней в периоде).

Среднеявочное число работников определяется так:

Cумма фактически работавших за каждый рабочий день

Число рабочих дней в периоде

Изменения численности работников происходят вследствие приема и выбытия.

Прием работников может осуществляться по инициативе предприятия, по направлениям органов трудоустройства и др.

Выбытие связано с причинами физиологического характера (например, достижение пенсионного возраста и т. п.), причинами, предусмотренными законом (призыв в армию, поступление на учебу и т. п.), а также с увольнением по собственному желанию, за прогулы и другие нарушения.

Увольнение по собственному желанию, за прогулы и другие нарушения, по решению судебных органов называется текучестью.

На основе информации о движении персонала рассчитываются коэффициенты оборота по приему, выбытию, коэффициенты текучести, замещения и постоянства кадров.

Расчет показателей движения персонала производится по следующим формулам:

Коэффициент оборота по приему = | Число работников, принятых за период |

Среднее списочное число работников за этот период | |

Коэффициент оборота по выбытию = | Число работников, выбывших за период |

Среднее списочное число работников за этот период | |

Коэффициент заме- щения = | Число принятых – число выбывших |

Среднее списочное число работников | |

Коэффициент текучести = | Число работников, выбывших по причинам текучести |

Численность работников на конец периода | |

Коэффициент посто- янства кадров = | Число работников, проработавших весь отчетный год |

Численность работников на конец периода |

![]()

Показатели 1, 3, 5 характеризуют качество управления персоналом.

Показатели производительности труда.

Производительность труда характеризует эффективность труда в материальном производстве. Это не только один из важнейших показателей эффективности производства, но и показатель, имеющий большое экономическое и социальное значение на макроуровне.

Производительность труда – это количество продукции, произведенное за определенный период в расчете на одного работника или затраты рабочего времени на единицу продукции.

Следует различать понятия производительности и интенсивности труда. При повышении интенсивности труда повышается количество физических и умственных усилий в единицу времени и за счет этого увеличивается количество производимой в единицу времени продукции. Повышение интенсивности труда требует повышения его оплаты. Производительность труда повышается в результате изменения технологии, применения более совершенного оборудования, применения новых приемов труда и не всегда требует повышения заработной платы (рис. 13). Показатели, определяющие уровень производительности труда, учитывают как изменение собственно производительности, так и интенсивности труда.

Рис. Производительность и интенсивность труда

Показатель, определяющий количество продукции, произведенной в единицу времени называется выработкой. Выработка характеризует результативность труда.

Трудоемкость – это количество труда, необходимое для выработки единицы продукции. Трудоемкость является характеристикой затратности труда (расходования рабочей силы).

В качестве измерителей количества произведенной продукции используют натуральные (т, м, м3, шт. и т. д.) и стоимостные показатели.

Выработка определяется в расчете на одного основного рабочего, на одного рабочего и одного работающего.

При определении выработки на одного основного рабочего количество произведенной продукции делится на численность основных рабочих.

Если рассчитывается выработка на одного рабочего, количество произведенной продукции делится на суммарную численность основных и вспомогательных рабочих.

Для определении выработки на одного работающего количество произведенной продукции делится на численность всего промышленно - производственного персонала:

где В – выработка продукции;

К – количество произведенной за период продукции в натуральных или стоимостных измерителях;

Ч – численность работников (основных рабочих, основных и вспомогательных, промышленно-производственного персонала).

Трудоемкость продукции, как и выработка, может быть рассчитана в разных вариантах. Различают технологическую, производственную и полную трудоемкость.

Технологическую трудоемкость продукции находят путем деления затрат труда основных рабочих на количество произведенной ими продукции.

Производственную трудоемкость продукции рассчитывают делением затрат труда основных и вспомогательных рабочих на количество произведенной продукции.

Полную трудоемкость определяют делением затрат труда промышленно-производственного персонала на количество произведенной продукции:

где Т – трудоемкость продукции;

Зтр – затраты труда различных категорий работников на производство продукции;

В – объем произведенной продукции.

Факторы роста производительности труда.

1. Повышение технического уровня производства (механизация, автоматизация и т. д.).

2. Совершенствование управления и организации производства и труда (расширение функций управления, сокращение трудоемкости работ и т. д.).

3. Изменение объема и структуры производства (сокращение или рост численности работающих).

4. Снижение доли продукции с низкой конкурентоспособностью.

5. Общеэкономические факторы: материальная заинтересованность работников, повышение уровня рентабельности производства и др.

Оплата труда работников.

Оплата труда работников – это цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе.

Заработная плата – это выраженная в денежной форме часть национального дохода, которая распределяется по количеству труда, затраченного каждым работником, поступает в его личное потребление.

Заработная плата – это вознаграждение за труд.

Заработная плата – это часть издержек на производство и реализацию продукции, идущая на оплату труда работников предприятия.

Различают:

1. Номинальная заработная плата – это начисленная и полученная работником зарплата за его труд за определенный период.

2. Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату; реальная заработная плата – это «покупательная способность» номинальной заработной платы.

Формы и системы оплаты труда.

Существует две формы оплаты труда. Оплата устанавливается или в зависимости от времени, на протяжении которого предприятие использовало рабочую силу и называется повременной, либо в соответствии с объемом выполненных работ – сдельной.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |