В условиях отсутствия карт человеку нужно достаточно долго изучать различные таблицы, графики, тестовые данные, тогда как иногда достаточно бросить один взгляд на карту и всё становится ясно. Именно поэтому в картографии очень давно появился термин «тематические карты», который описывает карты, созданные для демонстрации каких-либо явлений или объектов. Геоинформационные системы дали толчок дальнейшему развитию тематических карт, внеся новые изобразительные инструменты и новые методики. И самое главное: с помощью ГИС процесс создания новой тематической карты происходит очень быстро.

Особенностью геоинформационных систем является то, что в них данные (геометрия и атрибутика) и их смысл (семантика) разнесены. Именно поэтому, для того, чтобы пространственные данные были отображены на карте, необходимо для них указать некоторые визуализаторы – наборы правил отображения данных на карте. В некоторых ГИС визуализаторы пространственных данных называются также символикой отображения данных.

Для различных моделей данных существуют различные виды визуализаторов, используя которые можно создавать разнообразные тематические карты. Мы их рассмотрим в следующих разделах.

5.2. Условные знаки

Базовым элементом всех картографических изображений являются условные знаки, с помощью которых пространственные объекты изображаются на карте.

Условные знаки определяют способ отображения одного конкретного пространственного объекта на карте. Отметим также, что визуализаторы набора пространственных данных задают правила, по которым будут выбираться различные условные знаки для отдельных объектов из этого набора данных.

В картографии выделяют 3 основных типа условных знаков: точечные, линейные и площадные.

Точечными условными знаками (рис. 5.1) на карте изображают объекты или явления, размеры которых в масштабе карты пренебрежимо малы (обычно меньше 1 мм). При этом размер условного знака выбирается не пропорционально размеру изображаемого объекта, а так, чтобы он хорошо воспринимался человеком. Именно поэтому, например, города на мелкомасштабных картах Российской Федерации обычно изображают точечными условными знаками в виде кругов, а не многоугольниками с точными границами, при этом размер таких кругов существенно больше точных многоугольников.

Рис. 5.1. Некоторые стандартные точечные условные знаки, применяемые

для составления топографических карт в Российской Федерации

Каждый точечный условный знак характеризуется координатами размещения на карте, типом, размером, углом поворота и цветами отображения.

Линейными условными знаками (рис. 5.2) на карте изображают объекты или явления, существенно протяженные в масштабе карты, однако имеющие пренебрежимо малую ширину (обычно меньше 1 мм). Например, на мелко - среднемасштабных картах малые реки, магистральные нефтегазопроводы, воздушные линии электропередачи, автомобильные и железные дороги обычно изображаются линиями.

Рис. 5.2. Некоторые стандартные линейные условные знаки, применяемые

для составления топографических карт в Российской Федерации

Каждый линейный условный знак на карте повторяет некоторую линию (ломаную или кривую), дополнительно характеризуясь типом знака, толщиной и цветами отображения.

Линейные условные знаки в некоторых случаях могут включать в себя в качестве составляющих частей точечные условные знаки, которые размещаются вдоль отображаемой линии через определенное расстояние либо в особых характерных точках, в частности, в узлах отображаемой ломаной. При этом точечные условные знаки могут поворачиваться вместе с линией, либо быть все одинаково ориентированы.

Например, воздушная ЛЭП может быть описана ломаной, вершины которой представляют опоры, а отрезки ломаной – пролеты между опорами. Линейный условный знак, описывающий эту ЛЭП, может включать в себя точечные условные знаки опор, при этом пролеты между опорами будут изображены обычными отрезками прямых.

Площадными условными знаками (рис. 5.3) на карте изображают регулярные объекты или явления, существенно протяженные в масштабе карты и не представимые точечными или линейными условными знаками. Термин «регулярные» означает, что внешний вид площадного условного знака не зависит от порядка задания точек в контуре объекта. Те условные знаки, которые не являются регулярными, обычно относят к специальным условным знакам – особому подвиду площадных знаков (см. ниже).

Рис. 5.3. Некоторые стандартные площадные условные знаки, применяемые

для составления топографических карт в Российской Федерации

Каждый площадной условный знак на карте заполняет некоторую замкнутую область, и дополнительно характеризуется типом, его размером и цветами отображения.

Площадные условные знаки состоят из некоторого специального рисунка, равномерно заполняющего замкнутую область на карте. В ряде случаев этот рисунок может состоять из точечных условных знаков, которые с определенной регулярностью заполняют всю отображаемую область.

Специальными условными знаками (рис. 5.4) на карте изображают такие объекты или явления, которые не удается представить обычными площадными условными знаками. Например, специальными условными знаками на картах отображают различные виды откосов. Откосы, хоть и занимают на карте некоторую область и имеют некоторую границу, к обычным площадным знакам не относятся, т. к. при задании формы откоса на карте необходимо дополнительно указать, какие отрезки контура откоса определяют его верхнюю границу откоса, а какие – нижнюю. Эта информация не может быть сохранена в обычной модели многоугольника.

Рис. 5.4. Некоторые стандартные специальные условные знаки, применяемые

для составления топографических карт в Российской Федерации

Помимо точечных, линейных, площадных, в геоинформатике к категории условных знаков иногда также относят текстовые условные знаки (рис. 5.5), которые включают в себя описание способа представления текстовых надписей на карте.

Рис. 5.5. Некоторые текстовые условные знаки,

применяемые для составления карт

Каждый текстовый условный знак характеризуется текстом надписи, а также типом, размером и цветом шрифта, используемым для отображения надписей. Кроме того, текстовый условный знак характеризуется углом наклона, либо линией, вдоль которой должна быть уложена надпись.

На рис. 5.6 показан фрагмент типичной топографической карты, демонстрирующий применение различных условных знаков.

Одной из особенностей условных знаков, используемых в традиционной картографии, является то, что их выбор и размещение на карте является недостаточно формализованным и очень многое зависит от индивидуальных предпочтений и опыта картографа. Именно поэтому, а также из-за технических сложностей программирования, многие распространенные ГИС обладают достаточно скудными возможностями по отображению условных знаков, не позволяющими создавать карты в полном соответствии с существующими стандартами составления картографических материалов.

В геоинформационных системах используется несколько различных способов для создания условных знаков.

Точечные условные знаки задают такими способами, как (рис. 5.7):

1. Простые стандартные фигуры, такие, как круги, квадраты, ромбы, треугольники, перекрестия. Этот способ позволяет быстро отображать точечные объекты на экран, и, несмотря на то, что он не соответствует нормам картосоставления, он реализован в большинстве ГИС.

Рис. 5.6. Фрагмент топографической карты, демонстрирующий

применение различных условных знаков

Рис. 5.7. Различные способы задания точечных условных знаков в ГИС

2. Стандартные стрелки. Этот способ используется для отображения точечных событий и объектов, имеющих определенную ориентацию в пространстве. Для стрелок задается тип, размер, длина и угол поворота. Этот способ присутствует во многих ГИС.

3. Растровые изображения. Такие условные знаки задаются в виде прямоугольного растра, при этом некоторые пиксели помечаются как прозрачные. Достоинством этого способа является простота задания условных знаков. К недостаткам же можно отнести а) пиксельный характер изображения, заметный при увеличении карты (этого можно избежать, только существенно увеличив размер растра), б) технические сложности плавного масштабировании и поворота растров, а также отображения прозрачных частей растра, в) низкая скорость вывода растров по сравнению с выводом векторных рисунков. Тем не менее, в последнее время, благодаря развитию программно-аппаратных технологий работы с растрами, эти недостатки практически нивелировались. Этот способ реализован во многих ГИС.

4. Символы масштабируемых шрифтов Windows (OpenType, TrueType, Type 1). Такие условные знаки состоят из нескольких символов шрифтов, последовательно наложенных друг на друга, и каждый из которых характеризуется своим индивидуальным размером, цветом, углом поворота и смещением относительно других символов. Главным достоинством является высокая скорость вывода и качество получаемых условных знаков на экране компьютера, т. к. изображение символов на экране осуществляется стандартными средствами Windows, обеспечивающими сглаживание лестничных эффектов символов. Недостатком же метода является сложность создания условных знаков для обычных пользователей ГИС, т. к. для этого нужно создавать новые символы шрифтов Windows с помощью специальных программ редактирования шрифтов. Этот способ реализован, например, в ArcGIS.

5. Векторные рисунки, создаваемые в специализированных векторных редакторах условных знаков. Данный способ является наиболее гибким, т. к. а) векторные изображения рисуются быстрее, чем другими способами, б) качество изображения на печати (но не на экране) является более высоким, нежели в других способах, в) позволяет пользователю быстро и удобно создавать новые условные знаки. Этот способ реализован, например, в технологии ex-шрифтов, используемой системой IndorGIS.

6. Метафайлы. Условные знаки задаются в виде векторных изображений, сохраненных в формате Windows Metafile. Этот способ является достаточно быстрым и качественным, однако неудобен для пользователя, если он хочет создать новые условные знаки.

7. Многослойные условные знаки, состоящие из знаков, заданных разными вышеприведенными способами. Этот способ используется, например, в ArcGIS, а также в ряде других ГИС.

Линейные условные знаки задают такими способами, как (рис. 5.8):

1. Простые стандартные линии, отрисовка которых встроена в Windows (реализована в Windows GDI). Это сплошные, штриховые, пунктирные, штрихпунктирные и штрихштрихпунктирные линии. При этом только сплошные линии могут отображаться не единичной толщиной. Этот способ позволяет быстро отображать линейные объекты на экране, однако он не соответствует нормам создания картографических материалов. Способ реализован в большинстве ГИС.

Рис. 5.8. Различные способы задания линейных условных знаков в ГИС

2. Штриховые линии, в которых можно задавать толщину и длину штрихов, а также промежутки между ними. Этот способ немного улучшает изобразительные возможности ГИС, но не решает проблемы отображения полноценных условных знаков. Этот способ реализован во многих ГИС.

3. Рубленые линии. В этом способе вдоль отображаемой линии с определенной периодичностью рисуются небольшие отрезки под заданным углом к линии. Рубленые линии характеризуются размером и формой маленьких отрезков, а также промежутками между ними. Данный способ реализован только в некоторых современных ГИС.

4. Точечные условные знаки, повторяемые вдоль линии с определенной периодичностью, а также отдельные знаки, повторяемые на концах линии. Этот способ реализован во многих современных ГИС.

5. Многослойные условные знаки, состоящие из знаков, заданных разными вышеприведенными способами. Этот способ используется, например, в ArcGIS, а также в ряде других ГИС.

Основная проблема при компьютерном изображении линейных условных знаков заключается в изображении концов линий и мест перегиба. Дело в том, что для многих условных знаков, применяемых в картографии, есть разнообразные строго не формализованные ограничения, например, если линейный условный знак является штриховой линией, то её промежутки не должны приходится на концы и точки поворота отображаемой линии. Именно поэтому многие линейные условные знаки на реальных картах имеют неформальную (не строго периодическую) структуру.

Рис. 5.9. Различные способы задания площадных условных знаков в ГИС

Площадные условные знаки задают такими способами, как (рис. 5.9):

1. Одноцветная закраска. Отображаемая область закрашивается одним цветом. Этот способ имеется во всех ГИС.

2. Градиентная закраска. В этом способе отображаемая область заполняется плавным переходом цветов в соответствии с некоторым цветовым шаблоном. Этот способ реализован, например, в ArcGIS.

3. Закраска по шаблону. В этом способе задается некоторая матрица размером 8 х 8, каждый элемент которой имеет значения 0 или 1. При отрисовке вся область заполняется такими шаблонами попиксельно, используя два цвета для отрисовки значений 0 и 1 в матрице. В этом способе нельзя масштабировать рисунок закраски, а это приемлемо только для изображения пространственных данных на экране компьютера, т. к. на принтере пиксели настолько малы, что рисунок на печати будет выглядеть как обычная одноцветная закраска. Недостатком является также то, что можно использовать только 2 цвета. Этот способ во многом устарел, но по-прежнему имеется во многих ГИС.

4. Текстурная закраска. Этот способ является логическим развитием предыдущего, позволяя задать текстуру – произвольное растровое изображение, которым будет заполнена отображаемая область на карте. В отличие от предыдущего способа текстуры могут масштабироваться. Недостатком данного способа является то, что при определенном увеличении становятся видны отдельные пиксели текстуры. Этот способ сейчас используется во многих ГИС.

5. Заполнение точечным условным знаком. В этом способе заданный произвольный точечный условный знак размножается внутри отображаемой области. Если точечный условный знак попадает на границу рисуемой области, то, в зависимости от настроек, он может либо не рисоваться совсем, либо отсекаться вдоль границы рисуемой области. Этот способ сейчас реализован во многих ГИС.

6. Заполнение параллельными линиями. В этом способе отображаемая область заполняется параллельными линиями под некоторым углом и на некотором расстоянии друг от друга. Каждая из параллельных линий определяется как некоторый линейный условный знак. Этот способ реализован, например, в ArcGIS.

7. Многослойные условные знаки, состоящие из знаков, заданных разными вышеприведенными способами. Этот способ используется, например, в ArcGIS, а также в ряде других ГИС.

В заключение отметим, что все условные знаки бывают масштабируемыми и немасштабируемыми. Для первых размер задается в единицах системы координат карты, а потому при увеличении изображения размер знака на экране пропорционально увеличивается. В немасштабируемых знаках размер задается в некоторых единицах (например, в миллиметрах; это удобно, если карта готовится для печати) или в системе координат экрана (в пикселях), а потому знак на экране изображается всегда одного размера вне зависимости от текущего масштаба отображения.

В большинстве ГИС (например, в ArcGIS) все условные знаки являются немасштабируемыми. В некоторых ГИС (например, в IndorGIS) условные знаки могут быть также масштабируемыми.

5.3. Визуализация векторных данных

Большинство визуализаторов векторных данных, как и условные знаки, бывают масштабируемыми и нет. Если они масштабируются, то при увеличении размера карты на экране будут пропорционально увеличиваться и отображаемые размеры условных знаков. Если они не масштабируются, то их размер на экране будет всегда одинаковым вне зависимости от текущего масштаба изображения.

Рассмотрим самые распространенные виды визуализаторов векторных данных.

1. Визуализаторы одинаковым условным знаком. Эти визуализаторы являются самыми простыми. Здесь все пространственные объекты отображаются одинаково – одним и тем же условным знаком (рис. 5.10).

2. Визуализаторы по категориям. Для использования этого визуализатора необходимо указать некоторый атрибут, имеющийся у всех отображаемых объектов. После этого ГИС анализирует весь набор пространственных данных и для каждого возможного значения указанного атрибута задает некоторый условный знак. Затем пользователь может изменить условные знаки, которыми будут отображаться пространственные объекты, имеющие определенные значения атрибута.

Рис. 5.10. Пример отрисовки карты мира одинаковыми

условными знаками (все страны, города и линии градусной

сетки отображаются одинаковыми условными знаками)

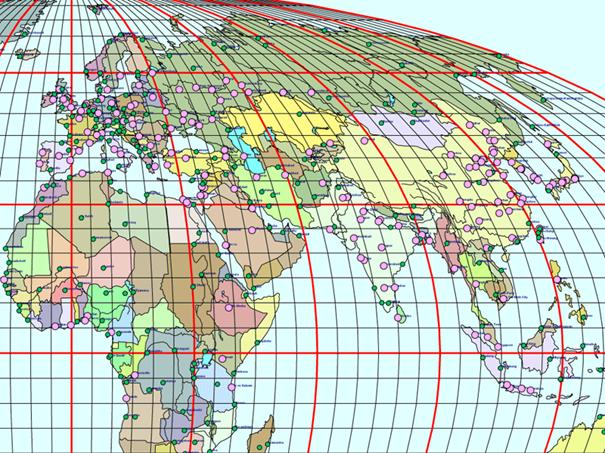

В качестве демонстрации возможностей визуализации по категориям на рис. 5.11 показан пример отрисовки карты мира. Там был взят набор пространственных данных со странами мира, для которых указан атрибут с именами стран.

3. Визуализатор по диапазонам. В этом визуализаторе, так как и в предыдущем, пользователем задается некоторый атрибут. При этом, однако, не каждому возможному значению этого атрибута ставится в соответствие отдельный условный знак, а только некоторым диапазонам значений этого атрибута.

Например, на рис. 5.11 города на карте мира отображаются визуализатором по диапазонам. В качестве классифицирующего атрибута взят атрибут населения городов. Все города были разделены на две группы: 1) города с населением в диапазоне от 0 до 999 999 чел. и 2) города с населением в диапазоне от 1 000 000 до 25 000 000 чел. Этим двух диапазонам были сопоставлены два разных условных знака в виде большого и малого кругов.

4. Визуализатор по условным выражениям. Данный способ является логическим развитием предыдущего метода. В этом способе можно указать логические выражения над атрибутами пространственных объектов, и какие условные знаки будут соответствовать этим атрибутам.

Рис. 5.11. Пример отрисовки карты мира разными условными знаками

(страны, города и линии градусной сетки рисуются разными знаками)

Например, на рис. 5.11 линии градусной сетки, кратные 30°, отображаются более толстой линией, чем все остальные. Для этого должно быть задано примерно следующее выражение: (DEGREE mod 30 = 0), где DEGREE – это атрибут с широтой/долготой горизонтальных/вертикальных отрезков градусной сетки.

5. Визуализатор подписями позволяет размещает текстовые надписи около объектов. Для этого должен быть указан некоторый атрибут или выражение над атрибутами, значения которого должны быть выведены около соответствующих векторных объектов; также должны быть указаны параметры шрифта (имя, размер, стиль и цвет). Кроме того, обычно можно указать, чтобы повторяющиеся надписи не выводились на экране, а надписи не перекрывались друг с другом (рис. 5.12).

6. Визуализатор диаграммами позволяет визуально анализировать распределение по карте выбранных параметров пространственных объектов. При этом необходимо указать несколько атрибутов объектов, которые будут использоваться для построения диаграмм (рис. 5.13).

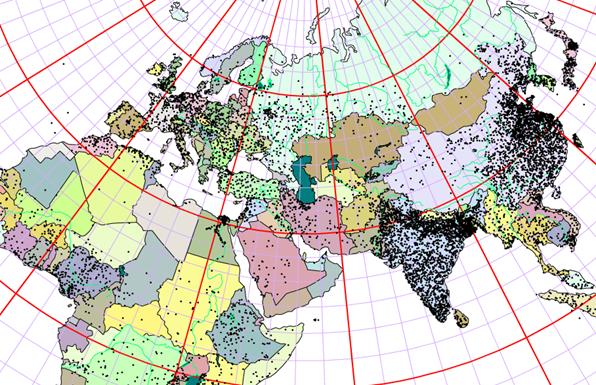

7. Визуализатор точками плотности. Разбросанные случайным образом по полигону с какой-то плотностью некоторые точечные условные знаки (обычно это маленькие кружочки) позволяют в ряде случаев наглядно представить некоторые характеристики объектов, например плотность населения стран (рис. 5.14).

Рис. 5.12. Пример визуализации подписями

(подписи городов на карте мира)

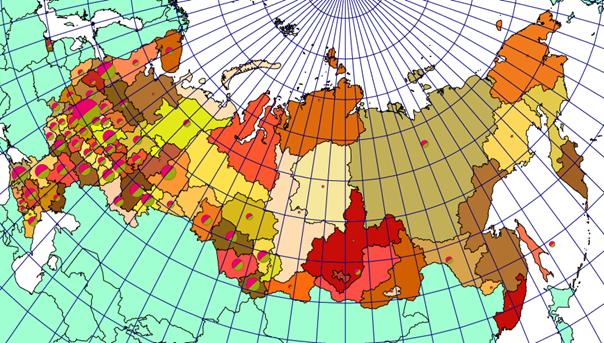

Рис. 5.13. Пример отрисовки диаграммами

(площадь диаграмм показывает население субъектов Российской Федерации,

а сегменты диаграмм – соотношение мужского и женского населения)

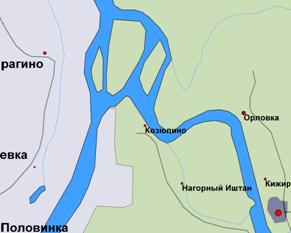

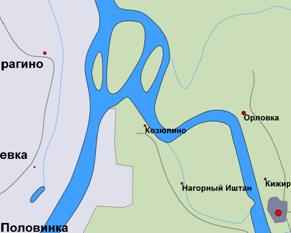

8. Визуализатор сплайнами. Визуализация полилиний и полигонов стандартным способом в виде ломаных не всегда позволяет получить адекватные визуальные результаты, когда этими геометрическими фигурами представляются объектами, имеющими гладкую природу. В этом случае фигуры можно сгладить сплайнами (рис. 5.15).

Рис. 5.14. Пример отрисовки точками плотности

(плотность населения в разных странах мира)

Рис. 5.15. Пример отрисовки сплайнами рек и дорог

(слева линии рисуются прямыми, справа – сглаженными линиями)

Кроме вышеприведенных визуализаторов, некоторые ГИС имеют ещё другие, как правило, предназначенные только для визуального оформления карт. Например, в IndorGIS имеются визуализаторы для псевдо-объемной визуализации (рис. 5.16).

В заключение отметим, что во всех визуализаторах имеются различные параметры, значения которых должен заранее указать пользователь (например, в визуализаторе фиксированным условным знаком нужно указать размер условного знака). Некоторые же ГИС позволяют такие значения не фиксировать, а брать из указанного атрибута или вычислять на основе некоторых атрибутов.

Рис. 5.16. Пример псевдо-объемной визуализации

5.4. Визуализация растровых данных

Растровые пространственные данные представляются в виде матрицы, в каждой ячейке (пикселе) которой хранится одно или несколько чисел. Количество хранящихся в каждом пикселе чисел определяется количеством каналов (англ. band), из которых состоит растр. На практике наиболее часто используется 1 или 3 канала (однако каналов может быть 2, 4 и даже больше). Обычно 3 канала представляют отдельные RGB-составляющие видимого человеческим глазом света – красную (R), зеленую (G) и синюю (B). В случае использования только одного канала в каждом пикселе хранится некоторый код, интерпретация которого зависит от предметной области (очень часто этому код с помощью палитры растра сопоставляется некоторый цвет). Ниже мы рассмотрим самые основные виды визуализаторов растровых данных.

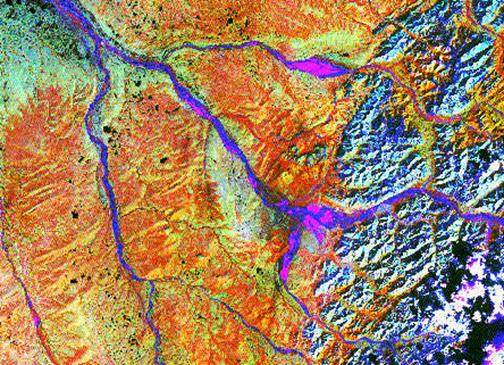

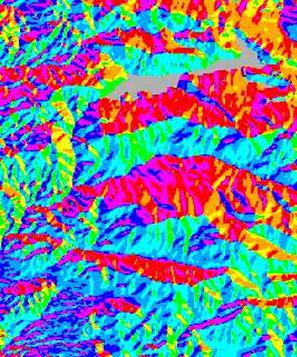

1. Композитный визуализатор. Этот визуализатор используется для отображения растров, имеющих несколько каналов. При этом пользователь должен указать, какие из каналов растра будут соответствовать красному, зеленому и синему цвету при формировании цвета выводимого пикселя.

Данный вид визуализатора является наиболее очевидным в случае, если растр содержит 3 канала с RGB-составляющими цвета. Однако он может применяться и для других каналов. Например, данные дистанционного зондирования, поступающие со спутников, зачастую содержат множество каналов с данными как в видимом, так и в ультрафиолетовом, инфракрасном или радиодиапазоне волн. Такие данные отображают с помощью композитного визуализатора, выбирая для отображения те или иные каналы. Про изображение, полученное этим способом, говорят, что оно «показано в условных цветах», т. к. цвета изображения не имеют прямого отношения к воспринимаемым человеческим глазом цветам (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Пример композитной визуализации ДДЗ в условных цветах

2. Визуализатор по уникальным значениям. Этот визуализатор позволяет отображать данные только одного канала растра. В нём всем возможным значениям в пикселях растра ставится в соответствие некоторый цвет, которым и отображается соответствующий пиксель (рис. 5.18). Таблица такого соответствия называется палитрой.

Рис. 5.18. Пример визуализации растра с помощью палитры

3. Визуализатор по диапазонам значений. Этот визуализатор, также как и предыдущий, позволяет отображать данные только одного канала растра. При этом все возможные значения в пикселях растра разбиваются на некоторые диапазоны, которым ставится в соответствие некоторый цвет. При отображении растра для каждого его пикселя определяется диапазон, в который попадает значение пикселя, а следовательно, определяется и соответствующий ему цвет для отображения на карте.

4. Визуализатор с растяжением значений вдоль цветового ряда. В нём каждое значение в пикселях растра масштабируется и приводится к вещественному значению в диапазоне от 0 до 1. Полученная величина определяет значение цвета вдоль некоторого непрерывного цветового ряда. На рис. 5.22,а приведен пример визуализации растра, представляющего модель рельефа, в каждом пикселе которого записана высота соответствующей точки на поверхности Земли в некоторой системе высот.

5.5. Визуализация транспортных сетей

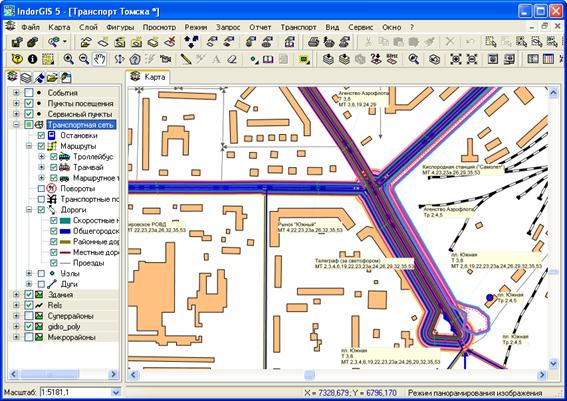

Напомним, что транспортная сеть состоит из узлов, рёбер и маршрутов (см. п. 2.4). При отображении объектов транспортной сети на карте можно использовать обычные визуализаторы, используемые для векторных данных. Однако в некоторых ГИС имеются специфичные способы визуализации для транспортных сетей. Например, на рис. 5.19 приведен пример улично-дорожной сети города. Видно, что дуги сети отображаются линиями со стрелками на концах, показывающими допустимые направления движения. Также видны маршруты общественного транспорта, которые представлены линиями со стрелками, идущими вдоль дороги.

Рис. 5.19. Фрагмент улично-дорожной сети города с маршрутами транспорта

В некоторых случаях информация о транспортной сети может отображаться иными способами, например, следующими:

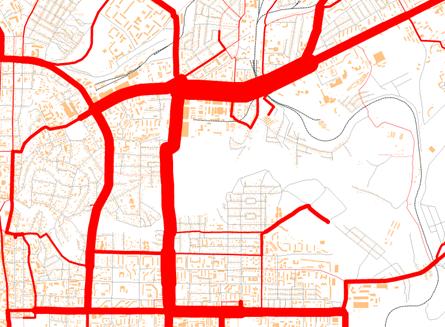

1. Картограммы транспортных потоков (рис. 5.20). В этом визуализаторе дуги сети отображаются линиями одинакового цвета, но разной толщины, которая пропорциональна транспортному потоку на соответствующей дуге сети. Транспортным потоком может быть количество автомобилей, проехавших по дороге за некоторое время (например, за час или сутки), количество пассажиров, перевезенных по указанной дуге, или что-то иное.

Рис. 5.20. Пример визуализации транспортных потоков

Рис. 5.21. Пример визуализации межрайонных

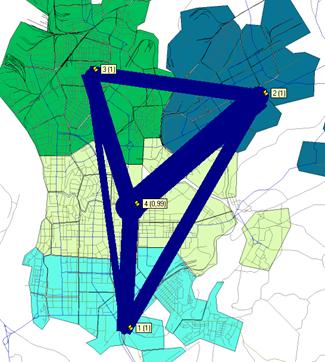

связей транспортных районов

2. Межрайонные связи – это картограмма укрупненных транспортных потоков между транспортными районами. Между серединами транспортных районов проводятся линии, толщина которых делается пропорциональной величине обобщенного транспортного потока по всем дорогам между двумя районами (рис. 5.21).

5.6. Визуализация поверхностей

Поверхности в ГИС обычно представляются двумя способами – в виде регулярной или нерегулярной сети отсчетов, т. е. с помощью растровой или триангуляционной модели.

Существует несколько основных способов отображения поверхностей на карте:

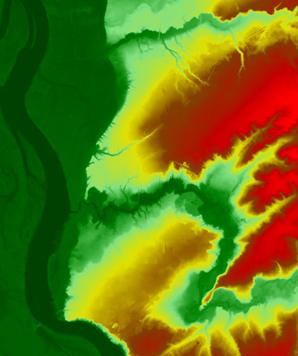

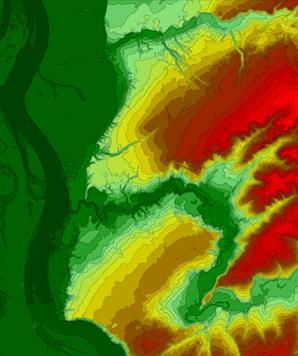

1. Отображение цветами по высотам. Каждая точка на карте отображается цветом, который выбирается исходя из высоты соответствующей точки на поверхности (рис. 5.22,а).

2. Светотеневое отображение (способ «отмывки рельефа»). В этом способе каждая точка на карте отображается цветом так, чтобы создавался эффект «выпуклого» трехмерного изображения (рис. 5.22,б).

(а) (б)

Рис. 5.22. Отображение модели рельефа цветами по высотам (а) и светотенями (б)

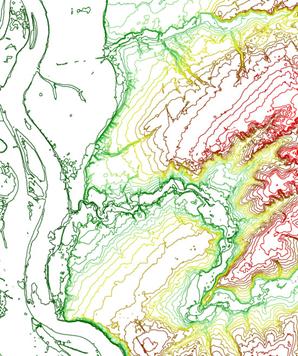

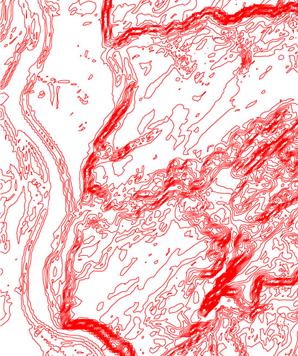

3. Отображение изолиниями. Этот способ является наиболее распространенным в традиционной («бумажной») картографии. В нем на карте отображается множество изолиний – линий одинаковой высоты, проводимых через разные высотные отметки с некоторым шагом (рис. 5.23,а).

4. Отображение изоконтурами. Изоконтуры – это области на карте, в которых высоты распределены в некотором диапазоне. По сути, изоконтуры – это области между смежными изолиниями. Данный способ отображения является компьютерным обобщением способа изолиний, позволяя в ряде случае более наглядно показать распределение высот на карте. При отображении изоконтуров на карте их часто раскрашиваются в зависимости от высот отдельных контуров (рис. 5.23,б).

(а) (б)

Рис. 5.23. Отображение модели рельефа изолиниями (а) и изоконтурами (б)

(а) (б)

Рис. 5.24. Отображение модели рельефа изоклинами

в виде линий (а) и контуров (б)

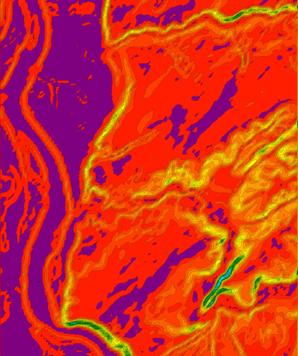

5. Изображение изоклинами. Изоклины – это линии одинакового уклона на поверхности, построенные с определенным шагом. Уклон в данной точке поверхности измеряется как отклонение нормали к поверхности в этой точке от вертикали. Уклон может измеряться в градусах, однако наиболее часто он измеряется в процентах или промилле.

Величина уклона поверхности в процентах указывает, на сколько метров изменится высотная отметка на поверхности при перемещении вдоль поверхности на 100 м. Например, проценты используются для обозначения уклона на дорожных знаках. Так, значение уклона 5% означает перепад высот в 5 метров на 100 м дороги.

Аналогично измеряется величина уклона поверхности в промилле, только здесь за основу берется перемещение по поверхности на 1000 м. Например, уклон дороги в 20‰ означает перепад высот в 20 метров на 1000 м дороги.

В ГИС изоклины, как и изолинии, могут отображаться как отдельные линии (рис. 5.24,а), так и в виде замкнутых контуров (рис. 5.24,б).

6. Отображение векторами уклонов. Этот способ визуализации обычно используется при работе в крупном масштабе, когда достаточно визуально определить направление и угол уклона поверхности. Обычно в центре каждой ячейки поверхности (в каждой ячейке регулярной модели или в каждом треугольнике нерегулярной) ставится стрелка, которая направлена в сторону наклона поверхности, а её длина показывает степень наклона: чем длиннее стрелка, тем больше уклон (рис. 5.25,а). Иногда вместо длины стрелки варьируется её толщина: чем толще стрелка, тем больше уклон.

(а) (б)

Рис. 5.25. Отображение модели рельефа векторами уклонов (а)

и экспозициями склонов (б)

7. Отображение экспозициями склонов. Данный способ позволяет визуально определить, в какую сторону света наклонена поверхность. Обычно все стороны света делят на 8 частей секторами по 45° (север, юг, запад, восток, северо-запад, северо-восток, юго-запад и юго-восток), а затем для каждой ячейки модели поверхности определяют направление уклона поверхности и выбирают один из 8 цветов отображения ячейки (рис. 5.25,б).

5.7. Трехмерная визуализация

Трехмерная визуализация в ГИС является дополнительным иллюстративным средством, позволяющим интерактивно осмотреть цифровую модель местности с эффектом присутствия.

Обычная ЦММ зачастую не несёт в себе достаточно информации для создания полноценного трехмерного изображения. Такая ЦММ, дополненная вспомогательными сведениями, называется виртуальной моделью местности (ВММ), иногда называемой также сценой.

В настоящее время виртуальные модели местности отображаются на экране компьютера с помощью стандартных средств, имеющихся во всех современных компьютерах. Почти все современные компьютеры содержат в своём составе видеокарты, позволяющие работать в трехмерном режиме. Почти все операционные системы содержат программные библиотеки для трехмерной визуализации, среди которых наиболее известны OpenGL и DirectX. Использование той или иной программной библиотеки во многом накладывает определенные ограничения. В первую очередь, это ограничения по скорости, качеству и детальности визуализации.

Виртуальная модель местности состоит из следующих видов данных:

1. Модели рельефа (ЦМР) в виде регулярной или нерегулярной сети отсчетов. С точки зрения качества трехмерной визуализации наилучший результат обычно достигается с помощью нерегулярной (триангуляционной) модели рельефа, особенно при равном числе элементов ЦМР. Однако часто применяется и регулярная (растровая) модель, особенно для мелкомасштабных карт.

Следует знать, что скорость трехмерной визуализации (количество кадров, отрисовываемых ГИС за 1 секунду) модели рельефа обычно зависит только от числа элементов ЦМР, а потому выбор типа ЦМР обычно делается в пользу нерегулярной триангуляционной модели, несмотря на то, что файл нерегулярной модели занимает на диске существенно больше места, нежели файл аналогичной регулярной модели.

На рис. 5.26 приведен пример трехмерного изображения триангуляционной модели рельефа, а на рис. 5.27 – пример регулярной модели.

2. Растровые изображения земной поверхности. Это может быть космический или аэрофотоснимок, сканированное изображение карты, либо изображение двухмерной карты, автоматически сгенерированной обычными средствами ГИС. Такие растровые изображения накладываются (натягиваются) поверх модели рельефа методом текстурирования (рис. 5.28).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |