Для поиска некорректных фигур в каком-либо слое карты, нужно вызвать в меню Фигуры команду ![]() Выделение|

Выделение| ![]() Специальное выделение|

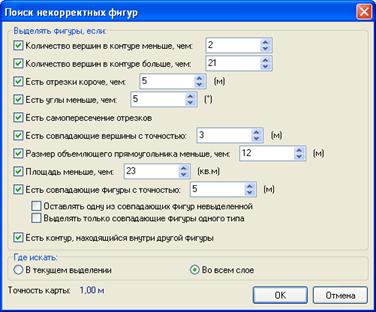

Специальное выделение| ![]() Некорректные фигуры…. По этой команде открывается диалоговое окно, в котором указываются критерии поиска некорректных фигур на карте (рис. 9.46).

Некорректные фигуры…. По этой команде открывается диалоговое окно, в котором указываются критерии поиска некорректных фигур на карте (рис. 9.46).

Рис. 9.46. Задание параметров поиска некорректных фигур на карте

В нижней части окна в разделе Где искать указывается, где нужно производить поиск некорректных фигур: во всем слое или только среди выделенных на данный момент объектов на карте. Рассмотрим критерии, по которым может осуществляться поиск некорректных фигур на карте.

1. Количество узловых точек в контуре. Этот критерий позволяет найти все объекты в слое, у которых количество узловых точек меньше или больше, чем указанные значения.

2. Угол между смежными сегментами. В этом случае будут найдены все объекты в слое, имеющие смежные сегменты, угол между которыми меньше указанного значения.

3. Длина сегментов в контуре. Так можно найти все объекты, у которых есть сегменты с длиной меньшей, чем указанное значение.

4. Самопересечение контура. Вы можете найти те объекты в слое, которые имеют самопересекающиеся контуры.

5. Совпадающие вершины. При поиске некорректных фигур совпадающими считаются такие узловые точки объекта, расстояние между которыми меньше, чем некоторое заданное значение. Этот критерий позволяет найти те объекты в слое, у которых есть вершины, совпадающие с указанной в поле ввода точностью.

6. Размер объемлющего прямоугольника. Это критерий позволяет можно найти все объекты в слое, для которых размер объемлющего прямоугольника меньше, чем заданное значение. В качестве размера объемлющего прямоугольника используется длина его большей стороны.

7. Площадь фигуры. В этом случае будут найдены все объекты слоя, площадь которых меньше, чем указанное значение.

8. Совпадающие фигуры. Это критерий позволяет найти в слое все объекты, совпадающие с точностью, указанной в поле ввода. При этом можно указать, чтобы одна из совпадающих фигур оставалась невыделенной. Также можно задать, чтобы выделялись только фигуры одного типа.

9. Контур, находящийся внутри другой фигуры. В слое могут быть найдены объекты, которые расположены внутри контура какого-либо другого объекта.

В этом окне можно один или несколько критериев для поиска некорректных объектов. Если отмечены несколько критериев, то будут найдены объекты, удовлетворяющие хотя бы одному заданному критерию.

9.4.8. Изменение геометрии фигур в инспекторе объектов

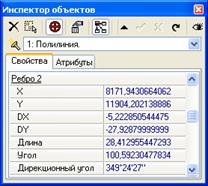

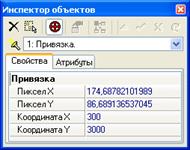

В системе IndorGIS для редактирования геометрических значений графических объектов на карте можно использовать специальное окно Инспектор объектов. Чтобы открыть это окно, нужно выполнить в меню Вид команду ![]() Инспектор объектов или нажать кнопку

Инспектор объектов или нажать кнопку ![]() на панели инструментов Атрибуты. Инспектор объектов позволяет просматривать и редактировать объекты, которые выделены на карте в режиме

на панели инструментов Атрибуты. Инспектор объектов позволяет просматривать и редактировать объекты, которые выделены на карте в режиме ![]() Редактирование фигур (рис. 9.47).

Редактирование фигур (рис. 9.47).

Окно инспектора объектов содержит две закладки: Свойства и Атрибуты, на которых можно редактировать соответственно геометрическую и атрибутивную информацию.

В верхней части окна находится выпадающий список. Он содержит все выделенные на карте объекты. При нажатии кнопки ![]() , расположенной рядом со списком, выбранный в списке объект (или группа объектов) подсвечивается на карте. Над выпадающим списком расположена панель инструментов инспектора объектов. Кнопка

, расположенной рядом со списком, выбранный в списке объект (или группа объектов) подсвечивается на карте. Над выпадающим списком расположена панель инструментов инспектора объектов. Кнопка ![]() удаляет выбранный в списке объект. При нажатии кнопки

удаляет выбранный в списке объект. При нажатии кнопки ![]() на карте выделяется единственный объект, выбранный в выпадающем списке. Кнопка

на карте выделяется единственный объект, выбранный в выпадающем списке. Кнопка ![]() включает и выключает режим отображения на карте текущей узловой точки и сегмента.

включает и выключает режим отображения на карте текущей узловой точки и сегмента.

Список выделенных объектов

Панель инструментов

Свойства текущего объекта

Рис. 9.47. Инспектор объектов

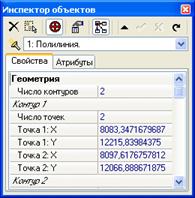

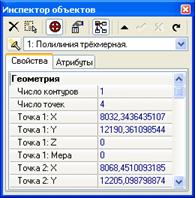

Геометрическая информация выбранного в списке объекта отображается на закладке Свойства. Для демонстрации этой закладки рассмотрим свойства линейных объектов, которые можно редактировать в инспекторе объектов (рис. 9.48):

(а) (б)

Рис. 9.48. Свойства простых (а) и трехмерных (б) полилиний

Число контуров. Задаёт количество контуров, входящих в состав полилинии.

Число точек. Задаёт количество узловых точек, входящих в соответствующий контур полилинии.

Точка [i]: X, Y. Данные параметры задают положение узловых точек полилинии на карте.

Точка [i]: Z. Эти параметры определяют высоту узловых точек полилинии над уровнем земли (доступно только для трёхмерных полилиний).

Точка [i]: Мера. Эти параметры предназначены для задания некоторых дополнительных параметров составляющих полилинию точек (доступно только для трёхмерных полилиний и для полилиний с мерой).

Если в инспекторе объектов включен режим ![]() Подсвечивать текущую точку и ребро, то при щелчке мышью в поле со значением координаты какой-либо точки на карте подсвечивается соответствующая узловая точка (рис. 9.49).

Подсвечивать текущую точку и ребро, то при щелчке мышью в поле со значением координаты какой-либо точки на карте подсвечивается соответствующая узловая точка (рис. 9.49).

Рис. 9.49. Отображение текущей узловой точки на карте

По умолчанию для полилиний в инспекторе объектов отображаются только координаты узловых точек. Кроме этого, можно выводить дополнительные свойства, такие как длина сегмента, смещение координат, дирекционный угол и др. Выбрав соответствующую команду в подменю ![]() Вид контекстного меню инспектора, в инспекторе объектов появятся дополнительные параметры (рис. 9.50).

Вид контекстного меню инспектора, в инспекторе объектов появятся дополнительные параметры (рис. 9.50).

Рис. 9.50. Дополнительные свойства полилиний

9.5. Операции с объектами

9.5.1. Работа с буфером обмена

Для копирования объектов на карте можно использовать буфер обмена. Чтобы скопировать (или вырезать) объект в буфер обмена, нужно выделить его в режиме ![]() Редактирование фигур, а затем выполнить команду

Редактирование фигур, а затем выполнить команду ![]() Копировать (или

Копировать (или ![]() Вырезать) в меню Фигуры или в контекстном меню.

Вырезать) в меню Фигуры или в контекстном меню.

При вставке объекта из буфера обмена можно указывать его местоположение на карте. Он может располагаться в центре окна или точно по координатам исходного объекта. Также можно выбрать указателем мыши положение объекта на карте.

Чтобы вставить объект из буфера обмена, нужно раскрыть в меню Фигуры подменю ![]() Вставить и выполните нужную команду (рис. 9.51).

Вставить и выполните нужную команду (рис. 9.51).

Рис. 9.51. Команды для вставки объектов из буфера обмена

При выполнении команды С перемещением рядом с указателем мыши появляется изображение объекта в буфере обмена. Необходимо выбрать его местоположение на карте, после чего щелкнуть мышью, для того, чтобы объект был вставлен из буфера обмена.

При добавлении на карту объектов из буфера обмена можно использовать команду ![]() Специальная вставка. Она позволяет указать точные координаты объекта при вставке, количество копий и шаг смещения.

Специальная вставка. Она позволяет указать точные координаты объекта при вставке, количество копий и шаг смещения.

По этой команде открывается диалоговое окно, в котором можно указать смещение координат по X и Y относительно исходного объекта, а также количество копий вставляемого объекта со смещением по X и Y.

9.5.2. Копирование формата объекта

Команда ![]() Формат по образцу позволяет сформатировать фигуры на карте по образцу текущего выделенного объекта: атрибуты у всех указанных на карте объектов принимают те же значения, что и у выделенного объекта. Для этого надо выделить на карте объект, формат которого нужно скопировать в другие объекты, и вызвать команду меню Фигуры|

Формат по образцу позволяет сформатировать фигуры на карте по образцу текущего выделенного объекта: атрибуты у всех указанных на карте объектов принимают те же значения, что и у выделенного объекта. Для этого надо выделить на карте объект, формат которого нужно скопировать в другие объекты, и вызвать команду меню Фигуры| ![]() Формат по образцу или нажать кнопку

Формат по образцу или нажать кнопку ![]() на панели инструментов Правка (рис. 9.52). После этого нужно будет указать мышью объекты на карте, в которые нужно скопировать значения атрибутов выделенного объекта.

на панели инструментов Правка (рис. 9.52). После этого нужно будет указать мышью объекты на карте, в которые нужно скопировать значения атрибутов выделенного объекта.

Копирование формата объекта

Рис. 9.52. Команда копирования формата объекта в другой объект

9.5.3. Поворот и отражение объектов

Выделенный объект, находящийся в фазе блочных операций, можно поворачивать на произвольный угол с помощью мыши, перемещая круглые управляющие точки (см. выше). Кроме этого, можно задать точное значение угла, на который нужно повернуть объект. Для этого надо выделить объект, который нужно повернуть на заданный угол, и раскрыть в контекстное меню подменю ![]() Преобразовать. Оно содержит команды для поворота объекта на заданный и фиксированные углы (рис. 9.53).

Преобразовать. Оно содержит команды для поворота объекта на заданный и фиксированные углы (рис. 9.53).

Рис. 9.53. Команды для поворота и зеркального отображения объектов

Команда ![]() Повернуть налево поворачивает фигуру вокруг центра на 90° против часовой стрелки. Команда

Повернуть налево поворачивает фигуру вокруг центра на 90° против часовой стрелки. Команда ![]() Повернуть направо поворачивает фигуру вокруг центра на 90° по часовой стрелке. По команде

Повернуть направо поворачивает фигуру вокруг центра на 90° по часовой стрелке. По команде ![]() Повернуть на 180° фигура поворачивается на 180° вокруг своего центра. При вызове команды

Повернуть на 180° фигура поворачивается на 180° вокруг своего центра. При вызове команды ![]() Повернуть на угол…. открывается окно, в котором можно указать уже произвольное значение угла поворота (рис. 9.54).

Повернуть на угол…. открывается окно, в котором можно указать уже произвольное значение угла поворота (рис. 9.54).

Рис. 9.54. Поворот объекта на заданный угол

9.5.4. Разрезание объектов

В системе IndorGIS предусмотрены специальные команды для разрезания объектов на карте. Можно разрезать указанный объект (или несколько объектов) по прямой линии, по контуру нарисованного на карте прямоугольника или произвольного полигона. Значения атрибутов новых объектов, полученных после разрезания, копируются из исходного объекта.

Команды для разрезания объектов объединены в меню Операции в контекстном меню или в меню Фигуры главного меню. Также эти команды доступны на панели инструментов Операции (рис. 9.55).

Команду ![]() Разрезать линией можно использовать, если необходимо разрезать один объект на два по прямой линии.

Разрезать линией можно использовать, если необходимо разрезать один объект на два по прямой линии.

Тогда надо выделить полигон, который нужно разрезать, и вызвать команду ![]() Операции|

Операции| ![]() Разрезать линией в меню. После этого на карте нужно задать линию, по которой должен быть разрезан объект.

Разрезать линией в меню. После этого на карте нужно задать линию, по которой должен быть разрезан объект.

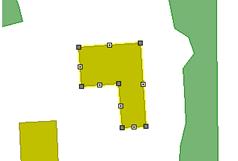

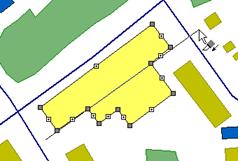

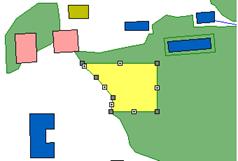

После этого объект будет разрезан и это можно будет увидеть в режиме редактирования фигур (рис. 9.56).

Команды для разрезания объектов

Рис. 9.55. Выбор команд для разрезания объектов

Рис. 9.56. Разрезание объекта линией

Если перед разрезанием выделить не один, а несколько объектов, то будут разрезаны все выделенные объекты, через которые проходит нарисованная линия.

Аналогичная команда ![]() Разрезать прямоугольником разрезает выделенные объекты по прямоугольному контуру. Для этого надо выделить полигон, который нужно разрезать, и вызваит команду

Разрезать прямоугольником разрезает выделенные объекты по прямоугольному контуру. Для этого надо выделить полигон, который нужно разрезать, и вызваит команду ![]() Операции|

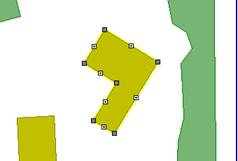

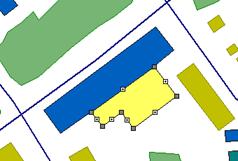

Операции| ![]() Разрезать прямоугольником в контекстном меню. После этого на карте надо задать прямоугольник, по контуру которого должен быть разрезан объект. В итоге в режиме редактирования можно увидеть объекты, полученные в результате разрезания (рис. 9.57).

Разрезать прямоугольником в контекстном меню. После этого на карте надо задать прямоугольник, по контуру которого должен быть разрезан объект. В итоге в режиме редактирования можно увидеть объекты, полученные в результате разрезания (рис. 9.57).

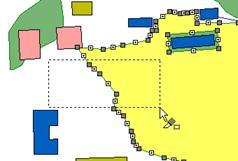

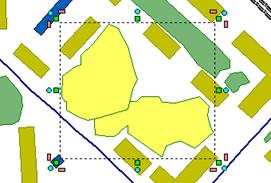

Ещё одна команда ![]() Разрезать полигоном разрезает выделенный на карте объект по контуру произвольного полигона. Воспользуемся данной командой для того, чтобы разрезать по произвольному контуру полигон, который представляет на карте участок озеленения. Пример результата разрезания показан на рис. 9.58.

Разрезать полигоном разрезает выделенный на карте объект по контуру произвольного полигона. Воспользуемся данной командой для того, чтобы разрезать по произвольному контуру полигон, который представляет на карте участок озеленения. Пример результата разрезания показан на рис. 9.58.

Рис. 9.58. Разрезание объекта прямоугольником

Рис. 9.58. Разрезание объекта произвольным полигоном

9.5.5. Оверлеи полигонов

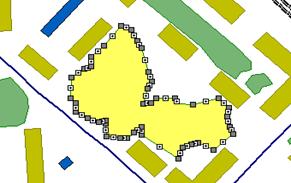

Для двух или нескольких полигонов на карте можно выполнить операцию объединения. В качестве контура нового объекта используются контуры исходных полигонов. При этом удаляются те части контуров исходных объектов, которые ограничивают перекрываемые области.

В результате объединения полигонов, которые не перекрывают друг друга, образуется полиполигон, состоящий из нескольких замкнутых контуров. Если в объединяемых полигонах есть самопересекающиеся контуры, то после выполнения операции объединения они будут устранены разбиением на отдельными полигоны. В качестве значений атрибутов нового полигона используются атрибуты первого выделенного полигона.

Чтобы объединить полигоны, нужно выделить полигоны, которые нужно объединить (рис. 9.59), и вызвать команду ![]() Операции|

Операции| ![]() Объединение полигонов из контекстного меню или нажмите кнопку

Объединение полигонов из контекстного меню или нажмите кнопку ![]() на панели инструментов Операции (рис. 9.60).

на панели инструментов Операции (рис. 9.60).

Рис. 9.59. Объединение полигонов (а – выделение

полигонов для объединения, б – объединенный полигон)

Объединение полигонов

Рис. 9.60. Выбор команды для объединения полигонов

Аналогичным выполнению объединения можно также получить пересечение, разность и симметрическую разность произвольных полигонов на карте.

9.5.6. Построение буферных зон

Буферные зоны определяются как геометрическое место точек, удалённых от заданной группы объектов не более чем на заданное расстояние. Данная команда используется для решения таких распространённых задач, как нахождение всевозможных охранных зон вдоль линий электропередач, вокруг рек и озёр, построение котировок участков местности на основании удалённости от транспортных магистралей и пунктов обслуживания и т. д.

Для каждого объекта можно построить не одну, а несколько буферных зон. Например, если задана ширина буферной зоны 10 метров, и указано, что нужно построить 2 зоны, будут построены две области, в первой из которых расстояние от любой точки до исходного объекта будет от 0 до 5 метров, во второй – от 5 до 10 метров.

Чтобы построить буферную зону в IndorGIS нужно выделить объект, для которого нужно построить буферную зону и вызвать из контекстного меню команду ![]() Операции|

Операции| ![]() Буферные зоны… или нажать кнопку

Буферные зоны… или нажать кнопку ![]() на панели инструментов Операции (рис. 9.61).

на панели инструментов Операции (рис. 9.61).

Построение буферных зон

1.

Рис. 9.61. Выделение полигонов для объединения

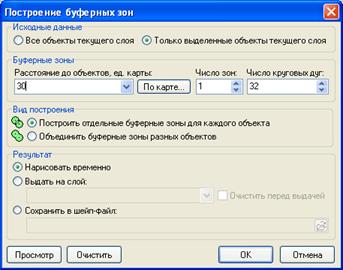

В появившемся диалоговом окне нужно указать исходные данные для построения буферных зон (рис. 9.62). Это могут быть выделенные на карте объекты или все объекты текущего слоя. Затем надо указать ширину буферной зоны в единицах карты (поле Расстояние до объектов), а также количество буферных зон (параметр Число зон). Параметр Число круговых дуг определяет, каким количеством дуг будет представлена буферная зона в крайних точках.

Если буферные зоны строятся для нескольких объектов, то в разделе Вид построения выберите способ построения зон: Построить отдельные буферные зоны для каждого объекта или Объединить буферные зоны разных объектов.

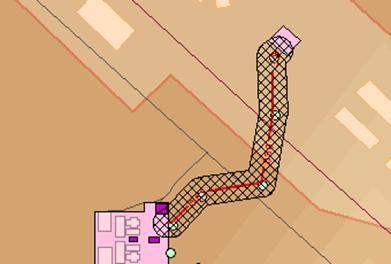

При нажатии кнопки ОК для указанных объектов строятся буферные зоны (рис. 9.63).

Рис. 9.62. Задание параметров построения буферной зоны

Рис. 9.63. Построение буферной зоны

9.6. Работа с растрами

В качестве слоя карты в системе IndorGIS можно использовать растровые изображения. Растры используются в IndorGIS в основном в качестве подложки, поверх которой наносятся векторные изображения.

Чтобы поместить растр на карту, нужно вызвать команду добавления слоя карты из файла и выбрать требуемый растровый файл. После этого растр будет загружен на карту. Далее необходимо выполнить позиционирование растра на карте – нужно выполнить геопривязку растра, т. е. надо указать, каким координатам на местности соответствуют точки растра.

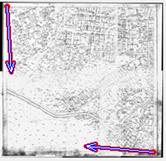

Для этого нужно задать так называемые точки (стрелки) привязки. Они позволяют указать, какие координаты на карте (в системе координат карты) должны иметь заданные точки растра.

Стрелка привязки растра представляет собой отрезок, начальная точка которого соответствует некоторой точке на растре, а конечная точка соответствует точке на карте с заданными координатами (рис. 9.64).

Начальная точка стрелки привязки

Конечная точка стрелки привязки

Рис. 9.64. Стрелка привязки растра

После того, как заданы все стрелки привязки, можно будет выполнить операцию преобразования растра, которая некоторым способом преобразует растра или только переместит, чтобы пиксели растра максимально точно соответствовали своим реальным координатам. При этом каждая точка растра, которая совпадает с начальной точкой стрелки привязки, должна будет переместиться в конечную точку стрелки привязки.

Координаты начальной точки определены в локальной системе координат растра. Начальная точка этой системы координат находится в верхнем левом углу растра. Ось X направлена вправо, ось Y – вниз. Координаты конечной точки определены в системе координат карты.

Точка привязки растра может использоваться, если некоторая точка на растре после преобразования не должна быть перемещена. Строго формально точка привязки представляет собой отрезок, у которого совпадают начальная и конечная точки. Сеть привязок предназначена для создания на растре сразу целой сетки из точек привязки.

При работе со слоями растра на панели инструментов Режимы работы доступны специальные режимы для создания точки привязки растра, стрелки привязки растра, а также сетки из точек привязки разной размерности (рис. 9.65).

Рис. 9.65. Режимы создания точек и стрелок привязки

9.6.1. Создание стрелки привязки растра

Чтобы создать стрелку привязки растра, нужно включить режим создания стрелки привязки и нарисовать на карте отрезок. После этого в режиме редактирования фигур можно уточнить положение начальной точки привязки: она должна находиться над той точкой растра, которая будет перемещена в результате преобразования в точку на карте с известными координатами (рис. 9.66).

Начальная точка стрелки привязки

Рис. 9.66. Редактирование стрелки привязки растра по карте

Альтернативно стрелку привязки можно изменить с помощью инспектора объектов (рис. 9.67). На его закладке Свойства отображаются координаты начальной и конечной точек стрелки привязки. Поля Пиксел X и Пиксел Y содержат координаты начальной точки стрелки привязки в локальной системе координат данного растра. В полях Координата X и Координата Y отображаются координаты конечной точки привязки в системе координат карты.

Рис. 9.67. Свойства стрелки привязки

9.6.2. Перемещение и трансформация растра

Прежде чем начинать работать с растром в качестве слоя карты, его необходимо «привязать» к координатам карты. Для выполнения этого преобразования достаточно знать, какие координаты на карте имеют некоторые две точки растра. Обычно в качестве таких точек используются два противоположных угла на растре, например левый верхний и правый нижний. После задания точек привязки для растра (их должно быть как минимум две), можно выполнить преобразование Перемещение, в результате которого растр перемещается в соответствии с указанными координатами и масштабируется.

Для примера создадим две стрелки привязки в левом верхнем и правом нижнем углах растра (рис. 9.68). В режиме редактирования фигур можно уточнить положение начальных точек стрелок привязки (рис. 9.69). Они должны располагаться точно в угловых точках растра.

Затем надо выделить первую стрелку привязки и ввести в инспекторе объектов координаты левого верхнего угла растра на карте. Затем надо выделить вторую стрелку привязки и ввести в инспекторе объектов координаты правого нижнего угла растра на карте. На карте после этого можно увидеть, в какие точки будут перемещены точки растра после выполнения преобразования (рис. 9.70).

После того, как заданы все точки привязки, нужно выполнить преобразование растра, вызвав команду ![]() Тип преобразования|

Тип преобразования| ![]() Перемещение в меню Слой главного меню. В результате растр переместится и займет своё точное положение на карте.

Перемещение в меню Слой главного меню. В результате растр переместится и займет своё точное положение на карте.

Рис. 9.68. Создание стрелок привязки

Левый верхний угол растра

2.

Правый нижний угол растра

Рис. 9.69. Уточнение положения начальных точек стрелок привязки

Рис. 9.70. Уточненные стрелки привязки

Рис. 9.71. Выбор типа преобразования

Следует заметить, что данное преобразование меняет только способ отображения растра на карте, но не искажает исходный файл растра.

Аналогичным способом можно также выполнить преобразование Перемещение и вращение (см. рис. 9.71). Оно также не изменяет исходного файла.

Все другие виды преобразования (см. рис. 9.71) предназначены для трансформации самого растрового изображения. Это нужно в тех случаях, когда в растре имеются нелинейные искажения, которые нужно устранить. Наилучшим при этом является кусочно-квадратичное преобразование.

9.6.3. Кусочные преобразования

Кусочные преобразования растров обычно используются для привязки сканированных карт и планов к реальным координатам на местности. При этом необходимо задать достаточно большое количество стрелок привязки: обычно по одной для каждого опознаваемого креста картографической или координатной сетки. Например, для планов масштаба 1:500 таких крестов, с учетом находящихся вблизи рамки, получается 36. Некоторые кресты иногда не видны, поэтому их можно иногда пропустить.

Для каждой точки на растре с известными координатами создается точка привязки, в результате чего растр покрывается сеткой привязок.

Сетка разбивает растр на треугольники и четырехугольники («куски»), образованные 3 и 4 ближайшими точками привязки (рис. 9.72). В частности, если точки привязки на растре заданы с одинаковым шагом, то растр разбивается на квадратные области.

В процессе трансформации растра сначала перемещаются те точки растра, для которых известны точные координаты (узлы сетки), а затем отдельно трансформируется каждый фрагмент растра в соответствии с этими координатами. В IndorGIS можно выполнить один из двух типов кусочного преобразования: кусочно-линейное или кусочно-квадратичное.

При кусочно-линейном преобразовании в результате совмещения преобразованных фрагментов растра линии могут иметь преломления на стыках (рис. 9.73,а), а при кусочно-квадратичном преобразовании эти преломления будут сглажены (рис. 9.73,б).

Рис. 9.72. Сетка из точек привязки

Рис. 9.73. Результат выполнение (а) кусочно-линейного и

(б) кусочно-квадратичного преобразований

Отдельно преобразуются те области растра, которые не покрываются сеткой из точек привязки. Для их трансформации система автоматически задаёт четыре дополнительные точки на определенном расстоянии от углов растра.

Рассмотрим в качестве примера трансформацию растра, на котором изображен планшет масштаба 1:500. На этом планшете нанесены 36 крестов (реперные точки) с шагом 50 метров на местности. Для трансформации такого планшета желательно задавать порядка 36 точек.

Создадим стрелки привязки во всех реперных точках растра, включая угловые точки растра. Для этого можно использовать режим создания сетки из точек привязки ![]() Сеть привязок 6х6 (рис. 9.74).

Сеть привязок 6х6 (рис. 9.74).

Затем в режиме редактирования фигур нужно уточнить положение начальной точки для каждой стрелки привязки: она должна совпадать с соответствующей реперной точкой на растре (рис. 9.74).

Для задания координат, которые должны иметь реперные точки растра на карте, можно воспользоваться инспектором объектов.

Рис. 9.74. Сетка из точек привязки

Рис. 9.75. Уточнение положения начальных точек привязки

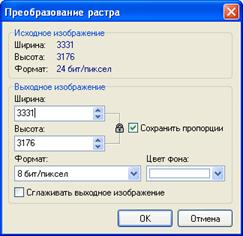

После окончания ввода всех координат стрелок привязки, можно выполнить заданное преобразование, выбрав соответствующую команду в меню (см. рис. 9.71). Данное преобразование меняет исходное растровое изображение, поэтому перед его выполнением открывается диалоговое окно, в котором можно настроить некоторые параметры выходного изображения (рис. 9.76). Вы можете установить размеры нового изображения по горизонтали и по вертикали, цвет фона растра, а также глубину цвета.

Рис. 9.76. Параметры преобразования растра

Рис. 9.77. Просмотр результатов преобразования

После выполнения преобразования, но перед тем, как исходный файл растрового изображения будет заменен, появляется диалоговое окно для предварительного просмотра результатов преобразования (рис. 9.77). Если полученный результат устраивает, то надо нажать кнопку ОК.

9.7. Условные знаки

Для отображения условных знаков в ГИС IndorGIS 5.0 используется специальная технология ex-шрифтов, позволяющая создавать и отображать произвольные точечные, линейные и площадные условные знаки, применяемые в картографирования, ведения кадастров, задачах автоматизированном проектировании и т. д.

Файлы с ex-символами имеют расширение xfs, с ex-линиями – xfl, а с ex-заливками – xfp. Адресация конкретного условного знака в ex-шрифтах производится как «имя шрифта – номер элемента». В случае отсутствия ex-шрифта в системе он заменяется при использовании на стандартный ex-шрифт. При отображении условных знаков обеспечивается возможность задания размера, угла поворота, признака зеркальности, цветов, имеющихся текстовых параметров.

Технология ex-шрифтов обеспечивает отображение условных знаков в любом заданном масштабе. Для условных знаков, предназначенных для применения в заданном масштабе (например, условные картографические знаки фиксированного масштаба), обеспечивает возможность задания размеров, исключающих неправильное масштабное отображение знаков.

Условные знаки могут создаваться с использованием разнообразных графических примитивов, таких как точки, полилинии, полигоны, кривые Безье, прямоугольники, окружности, дуги, секторы, текстовые надписи (фиксированные заранее или настраиваемые пользователем при конкретном его использовании), растровые изображения, а также с использованием любых цветов в пределах одного знака (фиксированных и настраиваемых).

Для условных знаков, предназначенных для создания технологических схем, в которых важна топология, позволяет задавать точки контактов, по которым производится коммутация схем. Кроме того, технология ex-шрифтов обеспечивает возможность задания для условных знаков нескольких состояний (например, для элементов технологических схем состояний типа «включен/выключен»).

Перед использованием ex-шрифтов их необходимо зарегистрировать в системе, для чего следует выбрать соответствующий пункт меню и в диалоге указать файлы шрифтов. При этом в системе прописываются пары «имя шрифта – имя файла со шрифтом». После этого шрифты становятся доступными по зарегистрированным именам.

Для запуска редактора ex-шрифтов необходимо выбрать из меню ГИС IndorGIS 5.0 команду ![]() Файл|Ex-шрифты|Открыть… или

Файл|Ex-шрифты|Открыть… или ![]() Файл| Ex-шрифты|Открыть из реестра… для изменения существующего шрифта либо из меню

Файл| Ex-шрифты|Открыть из реестра… для изменения существующего шрифта либо из меню ![]() Файл|Ex-шрифты|Создать новый команду

Файл|Ex-шрифты|Создать новый команду ![]() Шрифт символов,

Шрифт символов, ![]() Шрифт линий или

Шрифт линий или ![]() Шрифт заливок.

Шрифт заливок.

Всё окно редактора разбито на квадраты, в которых отображаются элементы шрифта: символы, линии или заливки (рис. 9.78). Двойной щелчок в любой из квадратов вызывает редактор, описываемый ниже.

Краткая информация о выбранном ex-шрифте

Редактор ex-шрифтов

Краткий просмотр

выбранного ex-шрифта

Список

открытых

ex-шрифтов

Рис. 9.78. Редактор ex-шрифтов

9.7.1. Редактор ex-элементов

Редактор элементов ex-шрифта (ех-символов, ex-линий и ex-заливок) позволяет создавать новые либо изменять существующие элементы ex-шрифтов. Рассмотрим назначение разных частей редактора (рис. 9.79).

Верхняя панель инструментов содержит кнопки, которые позволяют изменять свойства элемента, добавлять, изменять и удалять состояния элемента, включать и выключать координатную сетку в редакторе, увеличивать и уменьшать изображение, манипулировать примитивами элементов с буфером обмена, задавать параметры только масштабной привязки элементов, а также тестировать элементы. Рассмотрим некоторые из них.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |