6. Ситуационная видеосъемка используется обычно для осмотра небольших участков местности. Такие видеоролики служат информационным дополнением к атрибутам пространственных объектов в базе данных.

3.11. Форматы данных

Большинство ГИС-приложений получает пространственные данные в виде уже готовых наборов. В п. 3.5 были кратко охарактеризованы основные источники пространственных данных. При этом следует отметить, что такие данные зачастую создаются отнюдь не в ГИС, а в некоторых других классах программ.

Так, растровые данные зачастую поступают в ГИС в виде готовых файлов, получаемых с цифровых фотоаппаратов, со сканеров или из других источников. Большинство ГИС не обладает достаточными средствами для глубокой обработки растровых изображений, а потому растры обычно обрабатываются в особом классе программ для обработки ДДЗ (такие программы могут быть растровыми ГИС, но совсем не обязательно). После соответствующей обработки растры уже поступают в ГИС.

Векторные данные также часто создают в других программах. Например, данные геодезических изысканий обычно обрабатываются вне ГИС в специализированных программах. Векторизация растровых данных в настоящее время также наиболее качественно выполняется в специализированных программах – векторизаторах.

Кроме того, так исторически повелось, что многие крупномасштабные карты создаются в программах класса САПР. Это происходит из-за того, что модели данных в САПР гораздо богаче, нежели в ГИС (это разница заметна именно в крупном масштабе), из-за того, что САПР предоставляют более полные инструменты для ввода и редактирования геометрических данных, а также из-за большей распространенности САПР-программ.

Справедливости ради надо отметить, что САПР не могут заменить ГИС, т. к. в большинстве САПР отсутствуют такие фундаментальные средства ГИС, как работа с атрибутами объектов, средства пространственного анализа, поддержка проекций и пр.

В силу вышесказанного, для любой ГИС является очень важным вопрос импорта пространственных данных, созданных в других программах, а также экспорта данных в другие программы.

Все форматы, используемые в ГИС, можно разделить на внутренние и обменные. Внутренние форматы обычно имеют закрытую структуру, и другие приложения, как правило, не могут их читать и создавать.

Импорт данных в ГИС выполняется с помощью файлов в обменных форматах. Эти файлы создаются в других программах, а в ГИС импортируются и при необходимости преобразуются во внутренний формат ГИС.

Рассмотрим основные векторные форматы файлов, используемых в ГИС для работы и обмена данными с другими приложениями.

1. Шейп-файлы. Эти файлы являются стандартным обменным форматом для представления векторных нетопологических данных от фирмы ESRI, Inc (производитель ArcGIS, ArcView, ARC/INFO). В этом файле можно представлять точки, мультиточки, линии или полигоны, при этом в одном файле смешивать фигуры разного типа запрещено. Все фигуры могут представляться с координатами в 2-мерном (X, Y), 3-мерном (X, Y, мера M) и 4-мерном (X, Y, Z, мера M) пространстве.

В шейп-файлах для фигур можно задать атрибуты, причем все фигуры будут иметь одинаковый набор атрибутов. Допустимы атрибуты числовые, логические, даты и строки.

Каждый шейп-файл сохраняется в виде трёх обязательных файлов: 1) с расширением. SHP для представления геометрии, 2) с расширением. DBF для представления атрибутики (этот файл хранится в формате dBase III), 3) с расширением. SHX для представления вспомогательных индексов.

В настоящее время формат шейп-файлов поддерживается большинством производителей ГИС в качестве обменного и иногда даже в качестве основного (внутреннего) формата.

2. Покрытия ARC/INFO. Этот формат является стандартным для представления векторных топологических данных (покрытий) от фирмы ESRI. Формат поддерживается некоторыми другими компания, но он не сильно распространён, т. к. является закрытым.

Некоторым недостатком этого формата является то, что он состоит из множества файлов, находящихся в отдельном каталоге. Это не очень удобно при копировании, архивировании и т. д.

3. Обменный формат покрытия ARC/INFO (файлы с расширением. E00). Формат является открытым обменным эквивалентом файла покрытия. Он состоит только из одного файла, что достаточно удобно. Формат является текстовым, в силу чего размер файла E00 получается существенно больше по сравнению с обычным покрытием ARC/INFO.

4. Обменный формат MapInfo. Этот формат является стандартным форматом обмена векторными нетопологическими данными от фирмы MapInfo, Inc (США). Формат поддерживается большинством современных ГИС.

5. Форматы F1M и SXF. Эти форматы являются российским изобретением для представления электронных карт, а потому поддерживаются только некоторыми российскими ГИС. Формат F1M является стандартом Роскартографии, а SXF – стандартом Военно-топографической службы.

6. Формат DWG. Этот формат является стандартным форматом для представления чертежей в системе автоматизированного проектирования AutoCAD от фирмы Autodesk, Inc (США). В геоинформационных системах этот формат используется обычно только чтобы прочитать чертеж и подложить его на карту в качестве слоя. Если ГИС предполагает выполнять пространственный анализ объектов чертежа DWG, то из чертежа читаются только точки, линии и полигоны.

Формат DWG долгое время оставался закрытым форматом, а потому был недоступен для чтения и создания во многих других программах. Начиная с 13-й версии AutoCAD, формат DWG был раскрыт и теперь доступен для широкого использования.

7. Обменный формат DXF. Этот формат изначально был задуман как открытый обменный эквивалент формата DWG. В настоящее время, когда формат DWG раскрыт, единственным достоинством формата DXF является то, что он является текстовым, а потому его достаточно просто создавать и читать.

8. Формат DGN. Этот формат является стандартным форматом для представления чертежей в системе автоматизированного проектирования Microstation от фирмы Bentley, Inc (США). В ГИС этот формат используется обычно только в режиме чтения, чтобы загрузить чертеж и положить его на карту в качестве слоя. Если ГИС предполагает выполнять пространственный анализ объектов чертежа DGN, то из чертежа читаются только точки, линии и полигоны. Этот формат является менее распространенным, нежели DWG, тем не менее поддерживается многими зарубежными ГИС.

9. Формат EMF (Enhanced Windows Metafile). Этот формат используется в ГИС, только чтобы передать графическое изображение слоя или всей карты в другие программы.

10. Стандартные растровые файлы (с расширениями. BMP, .JPG, .PCX, .TIF, .GIF, .PNG и др.). Эти форматы являются самыми обычными для хранения растровых изображений в среде Windows. Особенностью применения растров в ГИС является то, что на карте растры должны иметь геопривязку, указывающую, какому месту географического пространства соответствует растр. А такая информация отсутствует в обычных растровых форматах, поэтому её зачастую приходится вводить вручную при загрузке растра в ГИС. Еще одним недостатком типичных растровых форматов является то, что они малопригодны (очень медлительны) для работы с огромными растрами, типичными для ГИС, а также не позволяют работать с многозональными данных дистанционного зондирования.

11. Формат ERDAS Imagine (файлы с расширением. IMG). В этом формате возможно сохранение растровых данных с любым количеством слоёв совместно и параметрами геопривязки. При необходимости в этом файле сохраняется дополнительная пирамидальная структура, позволяющая очень быстро просматриваться данные в любом масштабе вне зависимости от реального (даже огромного) размера файла.

12. Формат GeoTIFF. Этот формат является развитием широко распространенного растрового формата TIFF. Формат GeoTIFF дополняет растр параметрами геопривязки. Недостатком данного формата (впрочем, как и его предшественника TIFF) является невысокая степень сжатия данных, не позволяющая интерактивно работать с растрами больших размеров.

13. Форматы Mr. SID и ECW. Эти форматы были изначально созданы для работы с растрами больших размеров в среде ГИС. Форматы отличаются гораздо более высоким уровнем сжатия (использует метод вейвлет-сжатия), нежели в других распространенных форматах данных. Кроме того, данные в файлах Mr. SID и ECW организованы так, что из файла можно очень быстро извлечь любой фрагмент растра в любом требуемом разрешении.

3.12. Вопросы для самопроверки

1. Какие системы координат используются в ГИС?

2. Что такое картографическая проекция?

3. Какие виды проекций бывают по характеру искажений?

4. Что такое анаморфизм?

5. Что такое картографическая и координатная сетки?

6. Что такое разграфка карт?

7. Какая система координат, проекция и какая номенклатура карт используется в Российской Федерации для составления топографических карт?

8. Каковы основные виды источников пространственных данных для ГИС?

9. Что такое векторизации и каковы её основные этапы выполнения?

10. Что такое ДДЗ?

11. Какие глобальные системы позиционирования сейчас существуют и создаются?

12. Как используется в ГИС фото - и видеосъемка?

Глава 4. Работа с картами в ГИС

4.1. ГИС-проекты

Основным понятием в картографии является карта – графическое изображение пространственных объектов. Аналогично, в геоинформационных системах под термином карта (электронная карта) понимается совокупность данных, позволяющих отображать пространственные объекты на экране компьютера, а также редактировать и анализировать эти данные.

Электронная карта состоит из упорядоченной совокупности графических слоёв карты, которые последовательно отображаются на экране компьютера (рис. 4.1). В случае необходимости некоторые слои карты могут быть временно отключены, чтобы не мешать просмотру остальных.

Рис. 4.1. Слои карты

В геоинформатике пространственные данные отделены от способа их отображения. Поэтому каждый слой карты содержит некоторый набор пространственных данных, а также параметры их интерпретации и отображения на карте. Каждому набору данных может быть назначен один или больше визуализаторов пространственных данных, отображающих данные на карте.

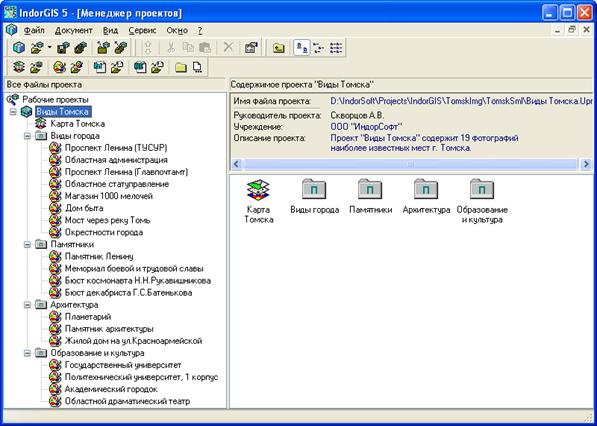

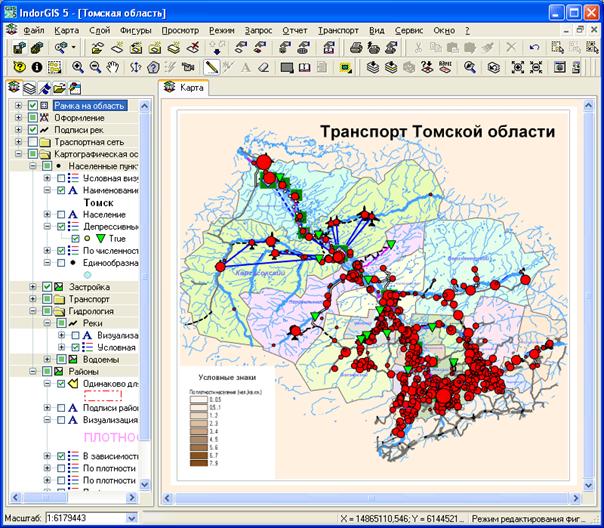

Ещё одно понятие, часто используемое в геоинформационных системах, – это понятие ГИС-проекта. В некоторых геоинформационных системах (ArcGIS, MapInfo) понятие проект совпадает с понятием карты, в других системах (ArcView GIS, IndorGIS) проекты могут включать в себя несколько карт, логически связанных друг с другом. На рис. 4.2 приведен пример структуры ГИС-проекта в IndorGIS. В этой системе проект может включать в себя любое количество карт, растровых изображений, текстовых файлов и др. файлов, при этом все они при необходимости могут быть сгруппированы в папки.

Рис. 4.2. Пример ГИС-проекта в IndorGIS 5.0

В следующих разделах рассмотрим основные операции, используемые при работе с картами в ГИС.

4.2. Навигация по карте

Одним из важнейших преимуществ электронных карт в ГИС перед бумажными аналогами является удобство просмотра карты. ГИС позволяет увидеть любой фрагмент карты в любом требуемом масштабе.

Выбор необходимого фрагмента карты и масштаба его отображения в ГИС можно выполнять интерактивно, либо с помощью команд поиска объектов и фрагментов карты. Интерактивный выбор видимого фрагмента карты выполняется с помощью одного из следующих режимов работы:

1. Режим увеличения изображения (см. п. 1.3).

2. Режим уменьшения изображения (см. п. 1.3).

3. Режим панорамирования (см. п. 1.3).

4. Режим динамического масштабирования. В этом режиме пользователь нажимает кнопку мышки в некоторой точке на карте и, удерживая её, перемещает мышку вверх, при этом масштаб изображения увеличивается; при перемещении мышки вниз масштаб будет уменьшаться.

Вышеприведенные режимы навигации по карте используют для своей работы только одну левую кнопку мышки. Если же мышка имеет дополнительное колесо прокрутки, то с его помощью можно быстро изменять масштаб изображения, крутя колесо вперед или назад. Достоинством этот способа является то, что использование колеса не требует переключения в специальный режим навигации по карте, а может использоваться в дополнение к любому другому режиму.

Теперь рассмотрим команды поиска объектов и фрагментов карт.

1. Поиск по атрибутам. Данная команда позволяет находить объекты, имеющие заданные значения атрибутов. При этом в ГИС можно задать как конкретное искомое значение, так и некоторое условие над атрибутами. Например, можно потребовать найти все города на карте мира, имеющие население более 10 миллионов человек.

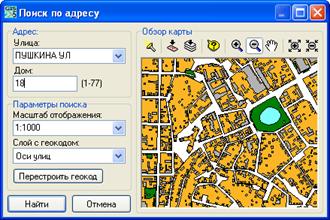

2. Адресный поиск. Данная команда позволяет находить объекты по его адресу. Под адресом обычно подразумеваться название улицы и номер дома, однако аналогичным образом могут быть найдены и любые другие объекты имеющие названия. Для выполнения поиска по адресу вначале необходимо создать геокод – набор правил, по которым адрес будет преобразовываться в пространственные координаты. После этого в ГИС становятся доступными команды выполнения адресного поиска (рис. 4.3). При этом достаточно ввести название улицы и номер дома, и ГИС покажет на карте найденный объект. Еще одним вариантом поиска является задание названий двух пересекающихся улиц, при этом ГИС найдёт положение соответствующего перекрестка. Весь процесс перевода тестового описания адреса в координаты на карте называется геокодированием.

Рис. 4.3. Адресный поиск дома на карте города по геокоду

Геокод бывает нескольких основных видов:

· · Одно имя. Используется для поиска объектов, однозначно характеризуемых одним атрибутом пространственного объекта. По сути, ГИС ищет имя объекта в заданном атрибуте и показывает найденный объект на карте. Типичным представителем запросов такого рода является поиск города на карте страны. Для этого все города должны быть представлены в виде векторного набора данных, а в некоторый атрибут занесены их названия.

· · Улица и номер дома. Данный тип геокода используется для поиска объектов, однозначно характеризуемых двумя атрибутами, например, дома однозначно описываются именем улицы и номером дома. При выполнении адресного поиска можно найти либо все здания на указанной улице, либо конкретный дом.

· · Улица и дома по разные стороны. Этот тип геокода используется для кодирования адресов домов уличными сегментами – отрезками дорог между перекрестками, на которых известен диапазон номеров домов вдоль сегмента по левой и правой сторонам (дома по одну сторону от улицы должны быть четными, а по другую – нечетными). Выполнение поиска конкретного дома в таком геокоде выполняется в несколько шагов (рис. 4.4): а) находятся уличные сегменты с заданным названием улицы; б) определяется четность номера разыскиваемого дома; в) среди найденных сегментов улицы выполняется поиск сегмента, у которого номер дома попадает внутрь диапазона номеров домов по четной или нечетной стороне; г) если искомый сегмент найден, то выполняется интерполяция положения дома относительно улицы на основе номеров домов на концах уличного сегмента и номера искомого дома.

Рис. 4.4. Пример адресного поиска дома по уличным сегментам

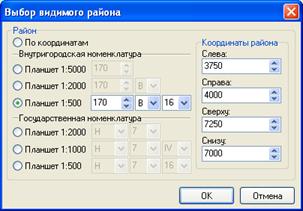

3. Выбор листа карты. Данная команда позволяет находить требуемый фрагмент карты (лист) по его номеру в некоторой разграфке. Некоторые ГИС позволяют создать произвольную разграфку с нумерацией листов карты по столбцам и строкам (например, ArcGIS). В других системах используются системы разграфки, общепринятые в России или в мире. Например, в системе IndorGIS пользователь может ввести номер 159-А-7 и система покажет на экране соответствующий лист топографического плана масштаба 1:500 (рис. 4.5).

4. Выбор закладок. В настоящее время многие ГИС позволяют создавать т. н. «закладки». При этом ГИС запоминает координаты центра текущего видимого фрагмента карты и текущий масштаб изображения. В дальнейшем ГИС позволяет быстро возвращаться к ранее запомненным фрагментам карты.

Рис. 4.5. Выбор листа карты по номеру

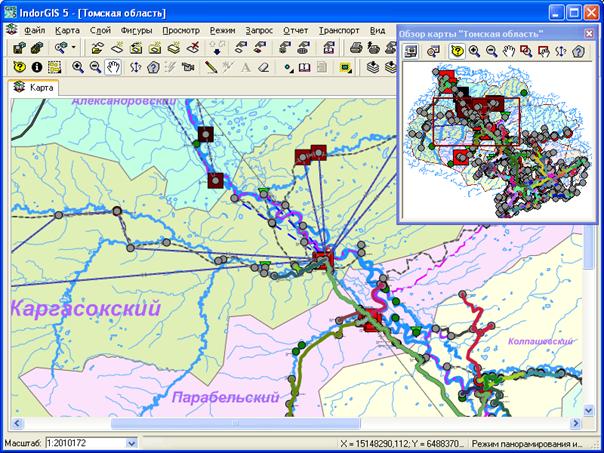

Ещё одним удобным способом навигации по карте в ГИС является использование окна обзора (рис. 4.6), в котором отображается вся карта и прямоугольником показывается область, видимая в настоящее время в основном окне. В окне обзора можно мышкой указать прямоугольную область карты, которая сразу же будет отображена в основном окне карты.

Рис. 4.6. Пример окна обзора карты в правой верхней части основного окна ГИС

4.3. Получение информации по объектам

Основное отличие электронной карты в ГИС от бумажной заключается в том, что в ГИС хранится не просто статичное изображение карты, а полноценная модель местности. Именно поэтому неотъемлемой функцией ГИС является получение детальной информации по объектам, имеющимся на карте. Предоставляемая по объектам информация в ГИС делится на атрибутивную, геометрическую и топологическую.

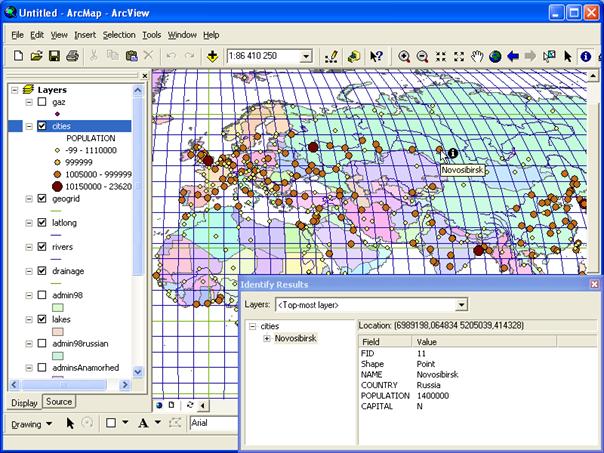

Для получения атрибутивной информации, например, в системе ArcGIS 8.x пользователь должен перейти в режим выборки информации по объектам и указать мышкой на карте требуемый объект. В появившемся окне будут показаны все атрибуты выбранного объекта (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Получение детальной атрибутивной информации

по объектам на примере ГИС ArcGIS

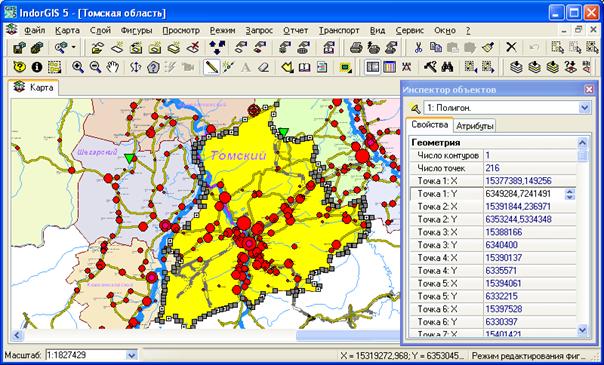

В других ГИС аналогичным способом можно получить не только атрибутивную информацию по объектам, но и геометрическую, а также сразу отредактировать соответствующие значения. Например, в ГИС IndorGIS при выделении объекта вся информация о нём (геометрическая и атрибутивная) отображается в инспекторе объектов, с помощью которого можно просмотреть информацию по объектам и изменить её (на рис. 4.8 в окне инспектора объектов представлена геометрическая информация о районе в Томской области, находящегося в центре карты).

К топологической информации по заданным объектам в ГИС относятся сведения об объектах, 1) смежные с данным объектом; 2) удаленных от данного не более чем на некоторое расстояние; 3) находящихся от данного в указанном направлении; 4) содержащихся полностью внутри данного; 5) покрывающие данный объект; 6) окружающих данный объект; 7) пересекающиеся с данным объектом; 8) совпадающие с данным объектом.

Рис. 4.8. Просмотр и редактирование геометрической информации

векторных объектов в ГИС IndorGIS

Ещё одним отличием электронных карт от бумажных аналогов является наличие в ГИС развитых функций поиска пространственных объектов на карте в соответствии с некоторыми условиями, налагаемыми на их атрибуты. Обычно это выглядит как написание некоторого запроса на специальной упрощенной версии языка SQL. На рис. 4.9 показан пример запроса, заданного в среде ArcGIS. Этот запрос находит все города на карте мира, которые имеют население не менее 1 миллиона человек и находятся в России. Результаты выделяются в таблице и на карте.

Рис. 4.9. Поиск объектов в таблицах с помощью SQL-запросов

4.4. Горячая связь

Горячая связь предназначена для организации связи некоторых объектов на карте с некоторыми другими объектами, например, другими картами, проектами, растровыми изображениями и т. д. При выборе в ГИС режима горячей связи щелчок мышкой по объектам приводит к срабатыванию горячей связи, при этом, например, на экран выводится некоторое изображение, ассоциированное с выбранным объектом.

При выполнении горячей связи у выбранного объекта на карте берётся значение атрибута, используемого для установления горячей связи. Затем это значение передается в процедуру выполнения горячей связи некоторого вида. На рис. 4.10 показан пример вызова горячей связи для показа изображения, ассоциированного с указанным на карте городом.

Шаг 1. Выбор объекта на карте

Шаг 2. Получение значения

атрибута горячей связи

Шаг 3. Выполнение горячей связи заданного

вида (просмотр растрового изображения)

Рис. 4.10. Этапы выполнение горячей связи

Наиболее часто в геоинформационных системам используются следующие виды горячей связи:

· · Просмотр растрового файла. В этом случае из атрибута горячей связи берется имя файла с изображением, которое отображается на экране.

· · Просмотр карты или проекта. Этот вид позволяет перейти к карте (или проекту), указанной в атрибуте горячей связи.

· · Открытие файла. Открывает файл, указанный в атрибуте горячей связи, программой, установленной по умолчанию в Windows для данного типа файлов.

· · Запуск программы Windows. Запускает выполняемый файл Windows, указанный в атрибуте горячей связи.

· · Запуск программы с передачей параметров. Запускает фиксированный файл Windows с параметрами, указанными в атрибуте горячей связи.

· · Вызов в браузере страницы Интернет. Данный вид горячей связи позволяет устанавливать ссылки на произвольные адреса в Интернете. При выполнении связи ГИС запустит установленный в операционной системе интернет-браузер, которому передаст в качестве аргумента указанный в атрибуте адрес в формате URL.

· · Выполнение процедуры (макроса). Запускает некоторую процедуру (макрос) с параметрами, указанными в атрибуте горячей связи. Данный вид горячей связи используется в ГИС со встроенными возможностями написания процедур (макросов) на некотором языке программирования. В настоящее время в ГИС наиболее часто используется язык Visual Basic for Applications.

4.5. Видеоряды

Видеоряды – это последовательность фотоснимков, сделанных через определенное расстояние вдоль некоторой траектории (см. п. 3.10). В ГИС видеоряды привязывают к некоторым линейным векторным объектам.

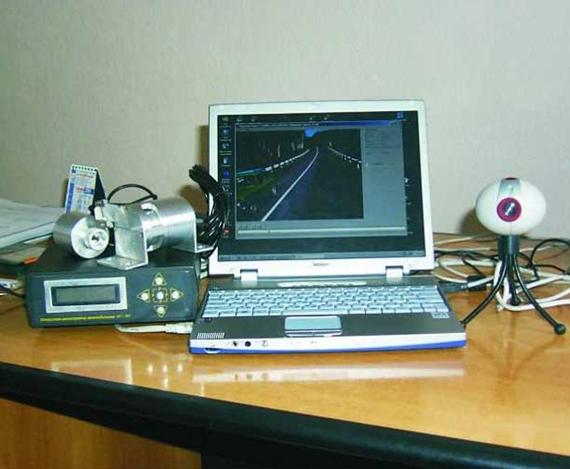

Для создания видеорядов фотокамера (обычно достаточно простой Web-камеры) устанавливается на автомобиле. Фотокамера соединяется с портативным компьютером. При движении автомобиля компьютер должен периодически получать с фотокамеры снимки, сохранять их, а также записывать положение автомобиля во время съемки.

При создании видеорядов каждый фотоснимок должен быть координатно привязан к карте. Для этого можно использовать GPS-приемники, соединённые с компьютером, либо приборы, измеряющие текущее пикетажное положение автомобиля и передающие данные в компьютер.

В настоящее время различные фирмы предлагают законченные решения для создания и просмотра видеорядов. Например, «Индор» совместно с (г. Томск) производят программно-аппаратный комплекс ИРА-3М, который состоит из портативного компьютера, Web-камеры, измерителя пикетажного положения автомобиля и специализированного программного обеспечения (рис. 4.11). Этот комплекс сохраняет полученные фотоснимки в специальном формате, которые затем привязываются к дорогам в ГИС IndorGIS.

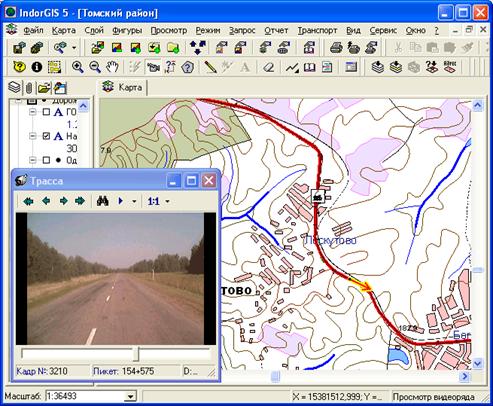

В IndorGIS для работы с видеорядами предусмотрен специальный режим работы с картой. В этом режиме можно выделить некоторую линию (ось дороги) на карте и привязать к этой линии видеоряд, указав имя файла видеоряда и параметры пикетажной привязки видеоряда. После того, как видеоряды привязаны, можно просто указать точку на линии, а ГИС покажет в отдельном окне соответствующий фотоснимок из автомобиля. Перемещение курсора по карте в ГИС будет автоматически вызывать смену кадров в окне просмотра видеоряда (рис. 4.12).

Рис. 4.11. Программно-аппаратный комплекс для создания

видеорядов ИРА-3М (производитель «Индор», г. Томск)

Рис. 4.12. Просмотр видеорядов в ГИС IndorGIS

4.6. Публикация карт

В среде ГИС имеются богатейшие возможности по просмотру электронных карт. Тем не менее, существует объективная потребность в получении «твердых копий карт» (в бумажном виде), а также просмотре карт в других программных продуктах, нежели в ГИС.

Помимо самой ГИС, в которой создана карта, для её просмотра могут быть использоваться следующие программные продукты:

1. ГИС-вьюеры (ГИС-просмотрщики) – программы, которые обладают только функциями просмотра карт и получения элементарной информации по объектам на карте. Такие простые ГИС-вьюеры выпускают практически все основные производители ГИС, и они обычно распространяются бесплатно.

2. Системы автоматизированного проектирования (САПР) транспортного, промышленного и гражданского строительства. Используемые в таких САПР модели данных существенно отличаются от принятых в ГИС, поэтому электронные карты обычно используются там только как информационная подложка, поверх которой выполняется проектирование различных объектов.

Для передачи данных из ГИС в САПР необходимо выполнить экспорт данных из ГИС в некоторый формат, который понимается в САПР. В настоящее время стандартом де-факто является формат DXF (Drawing eXchange Format) – отрытый обменный формат системы AutoCAD. Кроме того, иногда используются форматы SHP (ShapeFile) – открытый формат представления векторных нетопологических данных систем ArcGIS и ArcView GIS, а также MIF (MapInfo Interchange Format) – открытый формат представления данных ГИС MapInfo.

3. Векторные графические программы (векторные редакторы) типа Corel Draw! и Adobe Illustrator. Такие программы обычно используются для окончательной доводки карт перед печатью, т. к. именно векторные редакторы обладают огромным набором функций, позволяющих обрабатывать изображения.

4. Специализированные программы, не базирующиеся на ГИС, но в которые программистами с помощью набора ГИС-компонентов встроены дополнительные геоинформационные функции.

5. Интернет-браузеры, которые используются для просмотра карт, опубликованных в Интернете. В свою очередь, для публикации карт в Интернете используются различные геоинформационные Интернет-серверы, например, ArcIMS (Internet Map Server) производства ESRI, Inc, США.

6. Кроме того, карты могут быть экспортированы в один из широко распространенных универсальных растровых или векторных форматов, например, в BMP, GIF, JPEG, TIFF или в метафайл Windows (EMF). После этого изображение может быть просмотрено любыми доступными на компьютере приложениями или через Интернет.

Теперь рассмотрим вопросы печати карт непосредственно из ГИС. Следует отметить главное отличие карт в ГИС на экране компьютера от бумажных аналогов. Изображение карты в ГИС является отражением точной математической модели пространственных объектов на местности. В то же время при составлении классических бумажных карт приходится отступать от точных геометрических характеристик объектов, чтобы более наглядно и удобно донести до человека суть карты.

Процесс подготовки карты к печати состоит из следующих этапов:

1. Выбор компоновки карты. На этом этапе следует ответить на следующие вопросы:

· · Какая часть поверхности Земли будет изображена на карте?

· · На сколько листов будет поделена карта при печати?

· · Какие выносные фрагменты и врезки будут представлены на каждом листе карты?

· · Какие проекции будут использованы при печати различных листов карты и выносных фрагментов?

· · Какое типовое оформление будет использовано для всех листов карты?

На рис. 4.13 показана типичная карта с четырьмя врезками, две из которых являются фрагментами других карт, а на двух других представлены легенда, масштабная линейка, а также справочная информация.

Рис. 4.13. Типичная карта (в нижней части листа имеется четыре врезки)

2. Подготовка картографической основы. На этом этапе необходимо определить, какие слои пространственных данных будут отображаться на различных листах создаваемой карты, а также выполнить необходимую геометрическую коррекцию данных с учетом масштаба печати и назначения карты. При этом используются такие геометрические приёмы, как:

· · Генерализация – замена маленьких площадных объектов линейными или точечными, например, контур реки часто заменяется её осью, а границы города – точкой; а также замена множества точечных объектов одним площадным, например, множество отдельно стоящих деревьев можно заменить полигоном.

· · Разгрузка карты – удаление секретных и малозначимых объектов, например, малонаселенных пунктов.

· · Геометрическое редактирование – внесение в некоторых местах небольших геометрических искажений данных для обеспечения лучшего зрительного восприятия карты. Например, на мелкомасштабной карте два близкорасположенных города следует немного отодвинуть друг от друга, т. к. иначе они сольются при печати.

3. Выбор способов отображения пространственных данных. На этом этапе нужно определить, какими условными знаками следует отображать точечные, линейные и площадные объекты (подробно различные способы отображения данных рассматриваются в следующей главе).

На этом же этапе нужно выполнить размещение подписей объектов на карте. Подписи всех объектов обычно вначале размещают автоматически, после чего вручную дорабатывают. Некоторые надписи могут быть при этом удалены, чтобы они не заслоняли другие, более значимые.

4. Подготовка оригинал-макетов листов карты. На этом этапе всё изображение электронной карты разбивается на отдельные листы, для каждого листа задаётся некоторая рамка и наносятся дополнительные элементы внутреннего и зарамочного оформления карты, такие, как легенда карты, стрелки направления на север, масштабные линейки, дополнительные текстовые надписи и др. При необходимости на листы могут быть помещены дополнительные фрагменты этой или другой карты.

5. Печать листов карты. На этом этапе производится печать листов карты на принтере или плоттере. В настоящее время большинство ГИС работает в среде Windows, которая бёрет на себя все проблемы взаимодействия с принтерами и плоттерами. Пользователь только должен выбрать принтер или плоттер, на который будет выполняться печать, указать параметры печати, и направить карту на печать.

В некоторые ГИС встроены различные дополнительные функции для управления процессом печати. Одной из таких функций является возможность печати больших карт на маленьких принтерах. Например, если нужно напечатать карту размером 1х1 м, но нет необходимого для этого широкоформатного принтера, то можно обойтись и обычным принтером формата A4, указав в ГИС, что при печати карту нужно разбить на листы.

К другим функциям печати ГИС относятся растеризация изображения перед печатью (это в ряде случаев ускоряет процесс печати), управление цветами, управление способом печати текстовых надписей и пр.

В настоящее время в ГИС используется 3 основных подхода к процессу подготовки карт к печати:

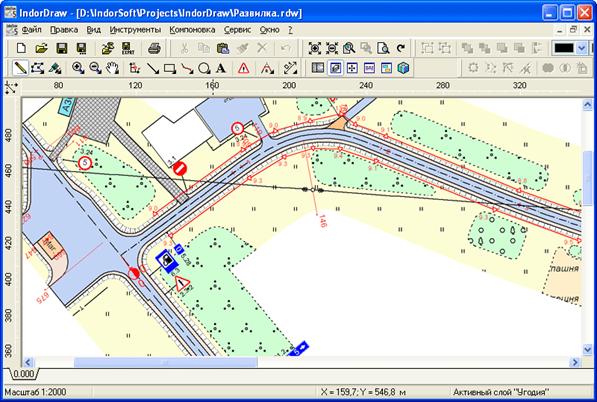

Подход 1. В ГИС готовится картографическая основа, которая затем передается в другую программу – универсальный (типа Corel Draw! или Adobe Illustrator) или специализированный векторный редактор для последующей обработки и подготовки карты к печати. На рис. 4.14 показана карта, созданная в специализированном редакторе IndorDraw, предназначенном для подготовки чертежей и карт к печати. Этот способ позволяет создавать карты, наиболее качественные с точки зрения дизайна, но он более трудоемок. Проще и нагляднее является 2-й способ и особенно 3-й.

Рис. 4.14. Подготовка карты к печати в специализированном

векторном редакторе IndorDraw

Подход 2. Карта готовится к печати в ГИС с использованием для оформления расширенных методов визуализации пространственных данных, а также дополнительных слоёв карты с возможностью создания картографических рамок и рисования разнообразных фигур.

Такой подход используется, например, в ГИС IndorGIS (рис. 4.15). Эта система позволяет наложить поверх картографической основы специальные слои оформления, включающие картографическую или топографическую рамку, а также разнообразные фигуры для внутрирамочного и зарамочного оформления.

Рис. 4.15. Подготовка карты к печати в ГИС IndorGIS

В слой оформления могут быть включены легенда карты, стрелки направления на север, масштабные линейки, а также фрагменты этой или другой карты. Для задания нестандартного оформления можно использовать разнообразные типы линий, многоугольников, прямоугольников, окружностей, дуг, сплайнов и точечных символов.

Если нужно поверх карты разместить какие-то таблицы, графики или другие сложные изображения, то можно воспользоваться функцией вставки на карту произвольного OLE-документа.

Подход 3. Для подготовки карт к печати в ГИС вводится новое понятие – макет карты. Макет – это способ расположения различных печатаемых элементов карты на листе бумаги. На макет можно поместить фрагменты различных карт, легенду, масштабные линейки, стрелки направления на север, дополнительные текстовые надписи и пр.

В настоящее время данный подход наиболее полно реализован в геоинформационной системе ArcGIS (рис. 4.16) , а также в некоторых других ГИС.

Макет карты

для печати

Картографическая основа

Рис. 4.16. Подготовка макета карты для печати в ГИС ArcGIS

4.7. Вопросы для самопроверки

1. Что такое ГИС-проект?

2. Какие основные способы навигации имеются в ГИС?

3. Какую информацию можно получить по объектам в ГИС?

4. Что такое горячая связь?

5. Что такое видеоряды и как они применяются в ГИС?

6. В каких классах программных продуктах, кроме ГИС, можно работать с картами?

7. Каковы основные этапы подготовки карт к печати?

Глава 5. Визуализация пространственных данных

5.1. Тематические карты

Одним из важнейших достоинств геоинформационных систем является то, что они позволяют очень наглядно представить человеку информацию о территориально распределенных объектах и явлениях.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |