Рис. 3.36. Псевдоазимутальная проекция Вихеля

(а) (б)

Рис. 3.37. Псевдоазимутальная проекция Гинзбурга

(а – простая, б – с эффектом выпуклости)

9. Перспективные проекции. К этим проекция м относят проекции, в которых поверхность Земли отображается прямолинейными визирными лучами из точек пространства, называемыми точками зрения, на развертывающиеся поверхности цилиндра (при этом получается перспективно-цилиндрическая проекция), конуса (перспективно-коническая) или плоскость (перспективно-азимутальная). Наибольшее распространение на практике получили перспективно-азимутальные, а также перспективно-цилиндрические проекции. На рис. 3.38–3.39 даны примеры перспективно-цилиндрических проекций, а на рис. 3.40–3.42 – перспективно-азимутальных.

Рис. 3.38. Перспективно-цилиндрическая проекция Уэтча

Рис. 3.39. Комбинированная перспективно-цилиндрическая проекция

с негативным и позитивным изображениями

Рис. 3.40. Гномическая проекция

(перспективно-азимутальная с негативным изображением)

Рис. 3.41. Стереографическая проекция

(перспективно-азимутальная с негативным изображением)

Рис. 3.42. Ортографическая проекция

(перспективно-азимутальная с негативным изображением)

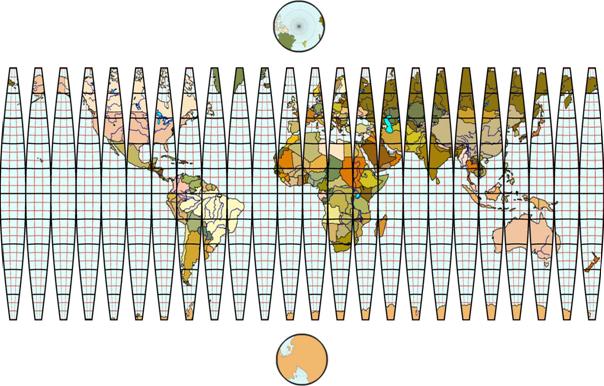

10. Проекции для карт глобусов. Глобусы обычно изготавливаются путем оклеивания шаровых заготовок или путем выдавливания пленки в полусферы.

В первом способе (методе оклейки) вначале производится изготовление меридианных полос с картографическим изображением размером в 30° по долготе и в 140° по широте, не включая полярные шапки за 70-ми параллелями.

Для построения изображения на этих полосах обычно используется видоизмененная простая поликоническая проекция, сохраняющая длины на среднем меридиане, на всех параллелях и имеющая незначительные искажения на крайних меридианах. Формулы этих проекций для этих полос представляют в виде:

где R – радиус референц-сферы, – длина дуги меридиана от экватора до данной параллели , а k – константа, обычно принимаемая равной 2, но может иметь и другие значения.

Для построения изображений полярных шапок обычно применяется прямая равнопромежуточная вдоль меридианов азимутальная проекция рис. 3.43).

Рис. 3.43. Развертка глобуса

Во втором способе (методе выдавливания) изображение наносится на специальную тонкую пленку, отличающуюся равномерностью вытяжки в продольном и поперечном направлении при выдавливании плоскости в полусферу. Выдавливание предварительно нагретой пленки производится с помощью специального пресса. Картографическое изображение, наносимое на пленку, строится в видоизменённой равнопромежуточной вдоль меридианов азимутальной проекции с учетом необходимых величин её растяжения при выдавливании. Формулы этих проекций имеют вид:

где R – радиус референц-сферы, а – константа, определяемая с учетом растяжения пленки.

10. Переменно-масштабные проекции. Такие проекции могут быть использованы для картографирования неравномерно распределенных в пространстве объектов и явлений, когда существует необходимость сжатия или растяжения отдельных участков земной поверхности (рис. 3.44).

Рис. 3.44. Переменно-масштабная проекция

11. Проекции анаморфированных изображений. В анаморфированных изображениях величина масштаба в различных точках карты плавно меняется пропорционально значениям некоторого параметра (плотности некоторого явления), распределенного по всей карте. Целью анаморфического преобразования является выравнивание плотности по всей карте.

Например, если в качестве выравнивающего параметра выбрать плотность населения, то наиболее плотно населенные районы увеличатся в размерах, а менее населенные – уменьшатся. Такие изображения называются эквидемическими. На рис. 3.45 приведен пример анаморфированного изображения стран мира по населению.

Рис. 3.45. Эквидемическая карта мира

(анаморфизм по населению отдельных регионов стран)

Среди всего множества проекций в России наиболее часто используется «двойная» равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера, сохраняющая длины на среднем меридиане. Эта проекция наиболее хорошо подходит для картографирования территории Российской Федерации, имеющий большой территориальный охват.

Для топографических карт многих стран мира в настоящее время применяется проекция UTM – универсальная поперечно-цилиндрическая проекция Меркатора, называемая также проекцией Гаусса-Боага. Эта проекция отличается от проекции Гаусса-Крюгера только тем, что на среднем меридиане частный масштаб длин равен не единице, а 0,9996.

3.3. Картографические и координатные сетки

Для удобства работы на географических картах дается с некоторой частотой изображение сетки параллелей и меридианов, называемой картографической сеткой. С помощью такой сетки легко оперировать географическими координатами на местности, но решение большинства практических задач по таких картам затруднено (за исключением карт, представленных в простых цилиндрических проекциях). Именно поэтому на современных топографических картах дополнительно к картографической сетке даётся ещё координатная сетка, являющаяся системой взаимно перпендикулярных прямых, параллельных или перпендикулярных линии начального меридиана карты.

В следующей таблице показано, с какой частотой дается координатная сетка на картах, применяемых в Российской Федерации.

Применение координатной сетки существенно упрощает выполнение измерений расстояний, углов, направлений, площадей, выполнение быстрой визуальной оценки.

Таблица 3.1. Частота координатной сетки

на картах Российской Федерации

Масштаб | Частота координатной сетки | |

На карте, см | На местности, м | |

1:500 | 10 | 50 |

1:1 000 | 10 | 100 |

1:2 000 | 10 | 200 |

1:5 000 | 10 | 500 |

1:10 000 | 10 | 1 000 |

1:25 000 | 4 | 1 000 |

1:50 000 | 2 | 1 000 |

1: | 2 | 2 000 |

1: | 2 | 4 000 |

3.4. Разграфка и номенклатура карт

Система деления карт на отдельные листы называется разграфкой.

На практике используется две основные системы разграфки: по линиям картографической сетки и по линиям координатной сетки. Кроме того, в ряде случаев применяется прямоугольная разграфка – по линиям, параллельным и перпендикулярным среднему меридиану.

Разграфка по линиям картографической сетки обычно используется в мелкомасштабных картах. Так, в Российской Федерации топографические карты, составляемые в проекции Гаусса-Крюгера в масштабах от 1:10 000 до 1:1 000 000, строятся в шестиградусных зонах. Координатными осями являются прямолинейный средний меридиан зоны (ось абсцисс) и прямолинейный экватор (ось ординат). Нумерация координатных зон ведется с запада на восток от Гринвича. Долгота осевых меридианов зон определяется по формуле  , где N – номер зоны.

, где N – номер зоны.

Система координат в каждой зоне одинакова. Чтобы исключить отрицательные ординаты, ко всем ординатам добавляется константа 500 000 м, и уже полученное значение отображается на картах. В случаях, когда необходимо показывать координаты, определенные в разных зонах, дополнительно к ординатам добавляется величина ![]() .

.

Для топографических планов масштабов 1:5 000 и крупнее используются трехградусные зоны, осевые меридианы которых определяется как  , где N – номер зоны.

, где N – номер зоны.

Листы топографических карт севернее параллели 60° составляют сдвоенными, а выше параллели 76° – счетверенными по долготе.

Система обозначений отдельных листов карты после разграфки называется номенклатурой карт. Наиболее часто используется табличная система обозначения карт, когда каждый лист карты получает своё буквенно-цифровое обозначение.

В основе разграфки и номенклатуры российских карт лежит карта масштаба 1:1 000 000, являющаяся кривосторонней трапецией и имеющая размеры 6° по долготе и 4° по широте. Все миллионные карты обозначаются в виде «Латинская буква + арабская цифра». Латинскими буквами обозначают трапеции по широте последовательно от A (широты 0–4°) до V (широты 84–88°). Буквой Z обозначается карта в районах полюса (широты 88–90°). Арабская цифра обозначает номер одной из 60 колонн шириной 6°, нумерация которых идет от 180° (рис. 3.46).

Так, трапеции N-37 соответствует 52–56° широты и 36–42° долготы. На этом листе карты располагается столица Российской Федерации – Москва.

Рис. 3.46. Номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:1 000 000

Каждая карта масштаба 1:1 000 000 содержит  трапеции масштаба 1:500 000 (обозначаемыми в виде N-37-Г – в конце добавляется русская прописная буква А, Б, В или Г; рис. 3.47),

трапеции масштаба 1:500 000 (обозначаемыми в виде N-37-Г – в конце добавляется русская прописная буква А, Б, В или Г; рис. 3.47),  трапеций масштаба 1:300 000 (обозначаемыми в виде IX-N-37 – в начале добавляется римская цифра от I до IX; рис. 3.48),

трапеций масштаба 1:300 000 (обозначаемыми в виде IX-N-37 – в начале добавляется римская цифра от I до IX; рис. 3.48), ![]() трапеций масштаба 1:200 000 (обозначаемыми в виде N-37-XXXVI – в конце добавляется римским числом номер от 1 до 36; рис. 3.49) и

трапеций масштаба 1:200 000 (обозначаемыми в виде N-37-XXXVI – в конце добавляется римским числом номер от 1 до 36; рис. 3.49) и  трапеции масштаба 1:100 000 (обозначаемыми в виде N-37-144 – в конце добавляется арабскими цифрами номер трапеции; рис. 3.50).

трапеции масштаба 1:100 000 (обозначаемыми в виде N-37-144 – в конце добавляется арабскими цифрами номер трапеции; рис. 3.50).

Рис. 3.47. Номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:500 000

Рис. 3.48. Номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:300 000

Рис. 3.49. Номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:200 000

Рис. 3.50. Номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:100 000

Номенклатура листов карт более крупных масштабов строится аналогичным образом, но на основе листа карты масштаба 1:100 000.

Каждая карта масштаба 1:100 000 содержит  трапеции масштаба 1:50 000 (обозначаемыми в виде NГ – в конце добавляется русская прописная буква А, Б, В или Г; рис. 3.51).

трапеции масштаба 1:50 000 (обозначаемыми в виде NГ – в конце добавляется русская прописная буква А, Б, В или Г; рис. 3.51).

Рис. 3.51. Номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:50 000

В свою очередь каждая карта масштаба 1:50 000 может быть разбита на  трапеции масштаба 1:25 000 (обозначаемыми в виде NГ-г – в конце добавляется русская строчная буква а, б, в или г; рис. 3.52) или

трапеции масштаба 1:25 000 (обозначаемыми в виде NГ-г – в конце добавляется русская строчная буква а, б, в или г; рис. 3.52) или  трапеций масштаба 1:10 000 (обозначаемыми в виде NГ-г-4 – в конце добавляется арабскими цифрами номер трапеции; рис. 3.53).

трапеций масштаба 1:10 000 (обозначаемыми в виде NГ-г-4 – в конце добавляется арабскими цифрами номер трапеции; рис. 3.53).

Рис. 3.52. Номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:25 000

Рис. 3.53. Номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:10 000

При разграфке карт масштабов 1:5 000 и 1:2 000, создаваемых на территории более 20 км2, также берется некоторый базовый лист карты масштаба 1:100 000, который делится на ![]() частей – карт масштаба 1:5 000 (обозначаемыми в виде NГ-(256) – в конце добавляется в скобках арабскими цифрами номер листа; рис. 3.54), а каждый лист масштаба 1:5 000 делится на

частей – карт масштаба 1:5 000 (обозначаемыми в виде NГ-(256) – в конце добавляется в скобках арабскими цифрами номер листа; рис. 3.54), а каждый лист масштаба 1:5 000 делится на  листов карты масштаба 1:2 000 (обозначаемыми в виде NГ-(256) – в конце добавляется обозначающая листы строчная буква а, б, в, г, д, е, ж, з или и; рис. 3.55).

листов карты масштаба 1:2 000 (обозначаемыми в виде NГ-(256) – в конце добавляется обозначающая листы строчная буква а, б, в, г, д, е, ж, з или и; рис. 3.55).

Рис. 3.54. Номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:5 000

Рис. 3.55. Номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:2 000

Для топографических планов, создаваемых на участки площадью менее 20 км2, применяется разграфка по прямоугольной координатной сетке с размерами рамок ![]() см2 для планов масштаба 1:5 000, а для масштабов 1:2 000, 1:1 000 и 1:500 –

см2 для планов масштаба 1:5 000, а для масштабов 1:2 000, 1:1 000 и 1:500 – ![]() см2. При этом в основу разграфки берется лист карты масштаба 1:5 000, обозначаемый арабскими цифрами. Порядок нумерации этих листов устанавливается произвольно решением главного архитектора населенного пункта (рис. 3.56). Такая номенклатура листов карт часто называется внутригородской номенклатурой.

см2. При этом в основу разграфки берется лист карты масштаба 1:5 000, обозначаемый арабскими цифрами. Порядок нумерации этих листов устанавливается произвольно решением главного архитектора населенного пункта (рис. 3.56). Такая номенклатура листов карт часто называется внутригородской номенклатурой.

Рис. 3.56. Внутригородская номенклатура и разграфка листов

топографических планов масштаба 1:5 000 на примере г. Томска

В этой разграфке лист масштаба 1:5 000 делится на  листа масштаба 1:2 000 (обозначаемые заглавными русскими буквами А, Б, В и Г), которые, в свою очередь, делятся ещё на

листа масштаба 1:2 000 (обозначаемые заглавными русскими буквами А, Б, В и Г), которые, в свою очередь, делятся ещё на  листа масштаба 1:1 000 (обозначаемые римскими цифрами; рис. 3.57) или на

листа масштаба 1:1 000 (обозначаемые римскими цифрами; рис. 3.57) или на  листов масштаба 1:500 (обозначаемые арабскими цифрами; рис. 3.58).

листов масштаба 1:500 (обозначаемые арабскими цифрами; рис. 3.58).

Рис. 3.57. Внутригородская номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:2 000

Рис. 3.58. Внутригородская номенклатура и разграфка листов карт масштаба 1:500

3.5. Источники пространственных данных

В качестве источников пространственных данных выступают аналоговые или цифровые данные, которые служат основой для создания моделей пространственных данных. Существует несколько основных типов источников пространственных данных:

1. Картографические источники, в т. ч. карты, планы, атласы, схемы и другие картографические изображения, нанесенные на бумагу, картон, пленку, пластик или иные носители. Такие данные должны быть вначале переведены в электронный вид с помощью сканирования или фотографирования. Полученные растровые изображения могут быть непосредственно использованы в качестве растрового слоя карты в ГИС, либо их можно векторизовать – перевести в векторный вид. Кроме современного метода «сканирование–векторизация», ранее широко (сейчас уже достаточно редко) использовался метод цифрования (дигитализации), когда векторные данные непосредственно «скалывались» специальным пером с твердой копии карты, уложенной поверх дигитайзера (цифрового планшета).

2. Данные дистанционного зондирования (ДДЗ), включая аэро - и космоснимки в видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом, радиодиапазоне или во многих диапазонах волн сразу; результаты лазерного сканирования поверхности земли, а также другие данные, полученные неконтактным способом.

3. Данные полевых изысканий, полученные с использованием различных геодезических приборов (теодолиты, нивелиры, электронные тахеометры, лазерные сканеры) и приборы глобальной спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС, Galileo).

4. Данные натурных наблюдений на гидрометеорологических и иных постах и станциях. Как правило, эти данные характеризуют распределение полей некоторых явлений на Земле, таких как температура, осадки, скорость и направление ветра и др. Эти данные обычно передаются в ГИС в виде точечных объектов (с координатами места наблюдения), которым заданы в виде атрибутов измеренные значения.

5. Статистические данные ведомственной и государственной статистики. Такие данные обычно помещаются в ГИС в виде атрибутов пространственных объектов.

Как правило, источники пространственных данных не могут быть непосредственно переданы в геоинформационную систему для использования.

3.6. Векторизация

Процедура векторизации предназначена для перевода существующих картографических изображений из растрового в векторный вид. Предполагается, что с помощью сканера или цифрового фотоаппарата получено растровое изображение, которое предстоит векторизовать с помощью компьютера.

В настоящее время массовое применение векторизации в ГИС – это во многом вынужденное и временное явление. Со временем роль векторизации в подготовке данных для ГИС будет падать, т. к. уже сейчас почти все вновь создаваемые карты изготавливаются с помощью компьютеров сразу в векторной форме, а потому в будущем для всех бумажных карт будут существовать исходные векторные данные, на основе которых они были созданы.

Процедура векторизации разбивается на несколько основных этапов:

1. Геометрическая коррекция снимка. Необходимость этого этапа может возникать, например, из-за небольших погрешностей в работе механики сканера, что приводит к неравномерному движению сканирующей головки по противоположным краям сканируемого листа. В результате прямоугольник на карте может превратиться в трапецию в памяти компьютера. Если ввод данных в компьютер выполнялся с помощью цифрового фотоаппарата, то на этом этапе исправляются оптические искажения, вызванные оптикой объектива фотоаппарата.

2. Привязка к требуемой картографической проекции. На данном этапе определяется использованная в исходном изображении картографическая проекция и на растре отмечается некоторое число характерных точек, координаты которых можно точно установить из каких-то соображений. Такими характерными точками обычно выступают кресты координатной или картографической сетки, и только при их недостаточном количестве – другие точечные объекты.

3. Склейка различных растров в единое полотно для сплошного покрытия территории. Для выполнения склейки на смежных растровых изображениях находятся общие объекты (например, дорога, проходящая через несколько листов карты), координаты которых должны быть совмещены на карте. После этого программа векторизации подбирает оптимальное преобразование (обычно кусочно-линейное или кусочно-квадратичное), позволяющее достичь заданных требований с минимальными искажениями растра.

По окончании первых трех этапов растр обычно преобразуется в новый, в котором исправлены все геометрические и проекционные искажения, а также данный растр увязан с другими, смежными.

4. Подготовка к векторизации. На данном этапе обычно последовательно выполняется корректировка яркости и контраста (гистограммным способом), удаление различных шумов (удаление очень мелких пятен, устранение маленьких разрывов линий и др.).

Кроме того, в связи с тем, что для печати карт обычно применяется небольшое количество различных цветов, каждый из которых используется для обозначения различного рода пространственных сущностей, на данном этапе растр может быть разделен по цветам на несколько отдельных растров. личных с тем, что для печати карт обычно используется небольшое количство угой растрй. а слозданаонную систему Например, на картах железные дороги могут быть отмечены черным цветом, красным цветом – автомобильные дороги государственного значения, а синим – автомобильные дороги местного значения. Поэтому для векторизации транспортных сетей имеет смысл разделить по цветам исходный растр на 3 разных.

5. Собственно векторизация. Существует 3 способа векторизации: ручной, полуавтоматический и автоматический. При ручном способе пользователь самостоятельно отмечает координаты фигур пространственных объектов поверх растра с помощью компьютерной мыши. При полуавтоматическом способе пользователь отмечает объект, который предстоит векторизовать, а система предлагает векторный вариант (линию или полигон), который может быть принят пользователем, отвергнут или модифицирован. В автоматическом режиме программа анализирует сразу весь растр и выделяет все имеющиеся объекты. Главным недостатком автоматического режима является невысокая точность распознавания. Это связано как непосредственно с математическими и алгоритмическими проблемами решения задачи распознавания, так и с проблемой каскадных ошибок, когда один неверно распознанный объект может повлиять на распознавание следующего объекта. Поэтому после автоматического распознавания оператор вынужден визуально полностью проверять полученные результаты и вносить коррективы. В итоге общее время такой работы может превзойти время полуавтоматической векторизации. Именно поэтому на практике наибольшее распространение получили программы полуавтоматической векторизации, позволяющие гибко управлять процессом перевода растра в векторный вид.

3.7. Дистанционное зондирование

Данные дистанционного зондирования (ДДЗ), включая аэро - и космоснимки в видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом, радиодиапазоне или во многих диапазонах волн сразу; результаты лазерного сканирования поверхности Земли, а также другие данные, полученные неконтактным способом.

Раньше ДДЗ получали с помощью фотокамер, которыми делали снимки с самолетов или спутников. Фотопленка из камер затем доставлялась на Землю, где проявлялась и переводилась в цифровой вид.

В настоящее время наибольший объем ДДЗ поступает от оптических или радиосенсоров, установленных на искусственных спутниках Земли или на самолетах. Кроме того, в ряде случаев используются вертолеты, дирижабли и различные беспилотные летательные аппараты (радиоуправляемые вертолеты и самолеты).

Сенсоры, установленные на спутниках и пригодные для картографических работ, имеют относительно невысокую разрешающую способность. Самые лучшие из них имеют точность 2 м, 1 м и даже 0,4 м в оптическом диапазоне. Аппараты, работающие во многих диапазонах одновременно, обычно дают меньшее разрешение (5, 10, 50, 100 м), в особенности в радиодиапазонах. Кроме того, разрешение по вертикали и горизонтали иногда бывает разным.

На рис. 3.59 показан пример космического снимка большой территории с низким разрешением. Снимок выполнялся с помощью российского спутника Ресурс-01 № 3.

На рис. 3.60 приведён космический снимок высокого разрешения, выполненный в целях создания карты г. Томска масштаба 1:5000.

Стоит также отметить, что на спутниках работают сенсоры и гораздо более высокого разрешения чем 0,4, однако они имеют узкую полосу фотографирования, не обеспечивающую взаимного перекрытия снимков, и ряд других недостатков. В настоящее время такие сенсоры используются в основном только в разведывательных целях.

Высокая разрешающая способность космических фотоснимков в ряде случаев имеет и свои недостатки. В связи с общим ограничением на количество пикселей в снимках высокое разрешение означает также небольшую площадь картографируемой области, что не всегда хорошо. Так, в различных задачах мониторинга (например, своевременное обнаружение лесных пожаров) требуется регулярно получать свежие снимки одного и того же участка местности (для обнаружения пожаров желательно не реже одного раза в сутки).

ДДЗ могут поступать пользователям напрямую со спутника, либо из архивов эксплуатирующей спутник компании.

Рис. 3.59. Пример космического снимка Казахстана, выполненного

с помощью российского спутника Ресурс-01 № 3

Рис. 3.60. Пример космического снимка г. Томска

В первом случае у пользователя устанавливается станция спутникового приема, которая принимает всё изображение, снимаемое со спутника. Такой подход часто используется в спутниках со средним и низким разрешением (10-100 м), которые имеют регулярность пролета над одним и тем же участком Земли не реже, чем раз в неделю. Такие станции приема могут использоваться для создания регулярно действующих пунктов мониторинга различных природных явлений.

Полученные со спутника данные пользователи на месте обрабатывают специальными программами и переводят в вид, понятный геоинформационным системам и специальным системам обработки ДДЗ.

Во втором случае пользователь заказывает у эксплуатирующей организации снимки на заданный участок местности в заданном разрешении. Если же такие снимки уже имеются, то они извлекаются из архивов и передаются покупателям. Иначе приходится делать съемку со спутника, что обычно стоит дороже, т. к. для этого необходимо выполнять переориентацию спутника.

При передаче данных напрямую от эксплуатирующей спутник компании снимки поступают уже обработанными и преобразованными в необходимую систему координат. Такие снимки обычно могут быть сразу использованы в ГИС и системах обработки ДДЗ.

Обработка ДДЗ на некоторых этапах напоминает векторизацию, однако существенно отличается от неё. Рассмотрим эти этапы:

1. Геометрическая и оптическая коррекция снимка. На данном этапе исправляются геометрические и оптические искажения, вызванные объективом сенсора, установленного на борту летательного аппарата. Математические параметры объектива обычно точно известны и данный этап не вызывает затруднений.

2. Привязка к требуемой картографической проекции. На данном этапе на основе точного положения в пространстве летательного аппарата, ориентации объектива сенсора и используемой системы координат выполняется преобразование изображения в некоторую проекцию для дальнейшей обработки.

3. Стереофотограмметрия предназначена для получения цифровой модели рельефа (ЦМР) на основе стереопар – пар перекрывающихся снимков. Для этого исходные снимки должны быть взаимно скоординированы и привязаны не только к некоторой проекции, но и к высотной системе координат. После этого в автоматическом или ручном режиме строится ЦМР. В ручном режиме пользователю обычно предоставляется возможность в стереорежиме (с помощью специальных очков с жидкокристалическими шторками и обычного мониторами, либо с помощью с помощью очков с двумя маленькими встроенными мониторами) просмотреть изображение, навести резкость на требуемый видимый объект, а программа определяет его положение в пространстве.

4. Ортокоррекция. Данная операция выполняет «поправку за рельеф», исправляя геометрические искажения, вызванные фотографированием в перспективе с неравномерностью реальных высот на местности (лучи света как бы выходят из точек местности и сходятся в объективе). Для выполнения такого преобразования необходимо знание карты высот на местности. После выполнения ортокоррекции получается неискаженный снимок, как будто он получен множеством параллельных лучей в ортографической проекции.

5. Склейка различных растров в единое полотно для сплошного покрытия территории. Для выполнения склейки на смежных растровых изображениях находятся общие объекты, координаты которых должны быть совмещены на карте. После этого программа подбирает оптимальное преобразование, позволяющее достичь заданных требований с минимальными искажениями растра.

По окончании работы первых пяти этапов растр обычно преобразуется в новый, в котором исправлены все геометрические и проекционные искажения, сделана ортокоррекция («поправка за рельеф»), а также выполнена увязка данного растра со смежными.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |